阅读:0

听报道

撰文 | 凌绮(爱荷华大学博士候选人)

责编 | 吴舫

● ● ●

近年来,中美电视荧屏上都出现不少强女主的电视剧,在不同层面上满足了女性观众对于赋权的心理需求,虽然不得不说国产剧往往还是走的玛丽苏套路。据说电视剧《我的前半生》让不少家庭主妇想要重回职场,励志效果可见一斑。

那么,关于电视剧对女性解放的呈现,学者是怎么看的呢?

女权思潮和强女主电视剧

电视剧中呈现何种女权代言人往往受到当时社会主导的对于何为女性解放的理解的影响。美国六七十年代的主流是自由主义女权主义,即强调女性参与公共领域的权利。为了回应社会现实,也为了吸引逐渐获得经济独立的女性电视观众,不少七八十年代的电视剧都吸收了女权主义的元素,展现女性作为公司职人、侦探、警察等角色的尝试。比如,《查理的天使》(Charlie’s Angels), 《警花拍档》(Cagney and Lacey),《玛丽·泰勒·摩尔秀》(Mary Tyler Moore)等等。这些对于中国观众来说并不甚熟悉的剧集在当时美国社会获得了巨大的成功。这种路子,我们也可以见于一些国产剧中,如展现女性特工的《胭脂》,女性宰相的《陆贞传奇》,女性医生的《女医明妃传》等等。

但是电视剧作为高度机构化、叙事化、市场化的媒体,并不一定是女权思想最理想的演练场。学者对诸多女性为主角的电视剧也作了细致分析。例如,《玛丽·泰勒·摩尔秀》这部上世纪七十年代的美国情景剧中,它史无前例地让女性以性格独立、在都市工作、且单身的形象出现,这在当时是非常罕见的。女权主义修辞学学者Bonnie Dow在分析该剧时则认为,在工作场合的人际关系中,主角玛丽仍然扮演着类似于社会常常赋予妻子和母亲的特性,比如打理好男性老板搞不定的公司派对,或是拥有似乎是天生的为他人提供关心照顾的特性,这正与社会所期待的女性特质一致。

近年来,欧美学者们发现,一种新自由主义式的女权主义在包括电视剧在内的流行文化中兴起,这种思潮将女性的解放通过个人主义式的语言来表述,将女性的福祉建立在女性的个人责任上,而不对社会、文化、经济这些造成不平等的结构性因素进行拷问。这种思想在雪莉·桑德伯格的《向前一步》(Lean In)和安妮·玛丽·斯洛特《为什么女性还没有双丰收》(Why Women Still Can’t Have It All)得到了淋漓尽致的阐释,两者也在美国社会得到了广泛的流传,甚至有成为当代女权宣言的趋势,但同时也引起了众多批评。

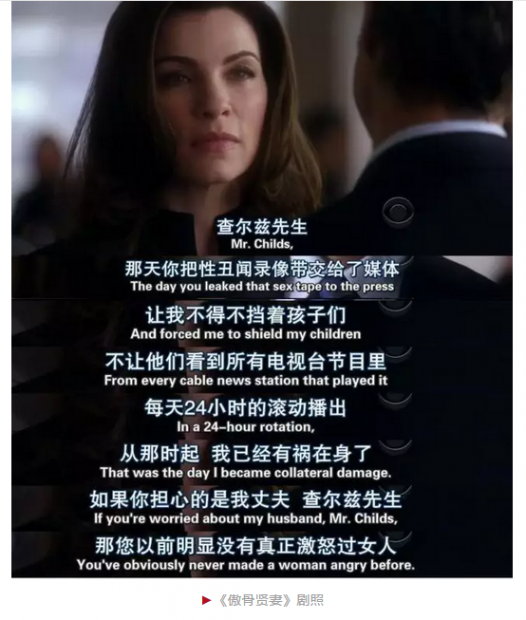

傲骨贤妻,真正的女权?

这种新自由主义式的女权主义思潮也出现在了一些电视剧中。对于不少中国观众来说,最近几年较为熟悉的、女性为主角的美剧有 《傲骨贤妻》。该剧主角艾丽西亚是一名政客的妻子,做了13年的家庭主妇,是两个孩子的母亲,丈夫入狱之后,复出职场做一名辩护律师。剧中,主角内心坚忍强大,能力优秀,在高强度、长时间、竞争激烈的工作中穿梭,就连干练的服饰、凌厉的步伐都为观众们所津津乐道。与其同时,她和两个孩子关系融洽,充满信任。尽管剧中有时候她也会面临工作与家庭平衡问题,但是最终都还是能够成功化解。这样两头并进的形象,使得她成为女性成就、价值和解放的新代言人。

有些学者认为,艾丽西亚所呈现的母亲形象是美国近年来对非传统定型的母亲形象塑造的一个例子。有些学者则认为这种母亲形象在深层次里和新自由主义逻辑是勾连的。后者发现,在当下的流行文化里,出现了一种新的规范性(normative)标杆女性,那就是那种基于女性自己个人努力从而在事业和家庭之间创造了完美平衡的女性形象。

来自伦敦政经的学者Shani Orgad认为,就《傲骨贤妻》来说,剧中主要突出了主角的个人自信、能力、态度,但对现实中会影响女性事业的结构性因素则作了边缘化的处理。比如,在做了十多年家庭主妇之后,主角依然能够迅速恢复优秀的工作能力。主角的婆婆Jackie也曾在一段时间内帮助主角料理家事,照看孩子,但是Jackie所承担的劳动以及这些劳动给主角事业带来的帮助也是被边缘化的。剧中主角的孩子已经过了最需要照顾的年龄,而现实中,女性事业的关键阶段和生育期却是重合的。另外,像《我的前半生》中的罗子君一样,主角能够再次进入职场,也得益于强大的人脉。

一种没有威胁的幻想

Shani Orgad进一步对在伦敦地区的一群受过良好教育、且有着不错事业的白人中产阶级异性恋女性进行访谈,她所访谈的这群女性本来能够在职场上奋斗,但是最终选择了做家庭主妇 。 访谈发现,虽然类似于艾丽西亚的情况对于受访者来说并不现实,但是这种超强女性的形象(尽管不一定来自这部特定的剧)同时又成为她们的一种幻想,且影响着她们对自我的认知、评价。

这群女性受访者选择离开职场,与她们的个人原因和心理原因有关,也显著地和结构性因素有关,而仅仅是靠着女性自己的自信或者是“向前一步”的努力,并不能克服这些强大的结构性因素,结果只能离开岗位。这些因素包括职场上的性别不平等、与伴侣之间的薪酬差距,伴侣工作调动,工作机构对于上班时间的规定,对兼职的限制,等等。而最常见的因素则是对孩子的照料时间和不均等的家务劳动分工。尽管有经济能力将孩子的照料和家务外包,但是托育服务和家政服务都不能涵盖所有事务。尤其是像孩子需要上医院、参加学校活动、社交活动,也包括寻找、管理托育和家政服务这些事务往往还是落到了女性肩上。

有趣的是,虽然受访女性会提到种种结构性的因素,但是她们最终将自己退出职场的决定解释为自己“缺乏雄心”或者是自己能力有限,没有办法成功地“向前一步。”她们所处的文化生活中,有着像艾丽西亚或者雪莉尔·桑德博格(《向前一步》作者)所代表的一种充满雄心、完美平衡的女性的新标杆,而当自己的生活经验不符合这种理想框架时,女性就倾向于否定自己,归因到自己身上,而非质询造成这种后果的结构性因素。

作者总结到,对完美平衡的女性的这种幻想中蕴含着女性对于女性事业受制于家庭事务的无奈和不满,从这个意义上说存在批判的能量;但是它为女性提供的那种完美平衡的可能性,却又是通过个人励志式的女权解决方案,从而没能直接挑战根本上的性别结构性因素。

应该怎样看待女性“励志”剧?

以上所说的个人主义式的强女主形象只是当下电视剧对于社会期待的女性的其中一种想象。不同社会有不同的文化背景和电视生产体制。经历了第二次女权主义浪潮以及对这次浪潮反思的美国社会,在最近一二十年中所生产的女性为主角的电视剧中,出现了更为复杂、多元甚至矛盾的性别意涵。

电视剧出于市场的考量,持续产出女性为主角的电视剧,无论中外。与其从“是不是伪女权”这样一个过于简化的标准来回答这个问题,不如更具体地思考电视剧呈现的是对女性赋权的形式是怎么样的,它在表现强女主的时候,怎么样讲述涉及性别政治的议题,比如,它怎么定义一个新时代的妈妈,一个励志职场女性,这些呈现和自己或是自己周围的女性的经验,是相符的,还是有距离的,如果有距离,距离在哪里?

参考文献:

Dow, B. J. (1996). Prime-time feminism: Television, media culture, and the women's movement since 1970. University of Pennsylvania Press.

Orgad, S. (2017). The cruel optimism of the good wife: the fantastic working mother on the fantastical treadmill. Television & New Media, 18(2), 165-183.

Rottenberg, C. (2014). The rise of neoliberal feminism. Cultural studies, 28(3), 418-437.

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号