撰文 | 贾鹤鹏

责编 | 陈晓雪

2月8日夜间,在绝大多数美国人还顾不上知情的时候,美国联邦政府再次因为国会没有通过预算而关门。这次作梗的是国会多数党——共和党。戏剧性的是,几小时后,一直反对预算案的民主党人传奇般妥协,在得到共和党领导人将探讨如何保护幼年来美的非法移民的承诺后,通过了新的预算。这下,在美国人周五白天开始上班时,联邦政府已经可以运转如常了。据说,这次预算通过,可以让联邦政府运转到2019年9月。

政治家们唇齿相争,联邦政府部门也在同步做出各种计划,以避免关门可能对业务造成的影响。笔者所在的康奈尔大学承接了联邦政府的部分科研机构(主要是美国农业部下属的Robert W. Holley农业与健康研究中心,官方简称ARS)这次也戏剧性关门——虽然仅持续了3天(只有一个工作日),再加上4年前奥巴马政府时代持续数周的政府关门,让我得以窥视政府关门对科学的影响,并进一步思考在现代民主体制下,科学与政治的关系。

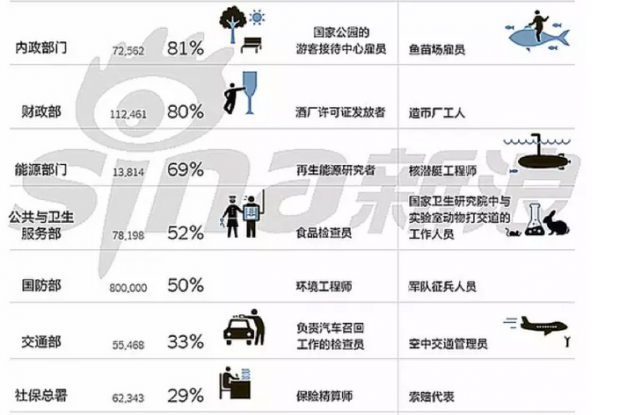

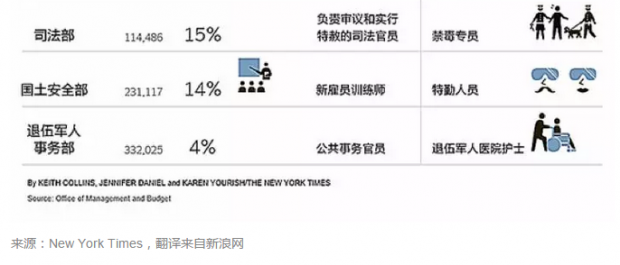

2018年1月19日晚,美国国会参议院未能通过临时拨款法案,导致联邦政府部门从1月20日零时起正式关门。随即,《纽约时报》刊登了政府关门,哪些人要放假的示意图。根据这张图,美国国家航空航天局(NASA)和美国环保署(EPA)临时回家的雇员比例最高,分别高达97%和94%,这两个部门也是科学家雇员最为集中的政府部委。

美国商务部也是雇员回家比例较高的部委。而《纽约时报》制作的示意图中,代表性的回家雇员也是科研人员——人口统计局的经济学家。实际上,大部分隶属于联邦政府的科研机构,如美国卫生部下属的国立卫生研究院和美国能源部所属的国家实验室,或者联邦政府部委中的科研部门,都是属于回家没商量的。相反,与国防、应急等部门相关的工作人员,则往往能保留工作。如美国能源部,可再生能源研究者要下岗,而核潜艇工程师则需要坚持在岗。只是这些工程师的工资暂停,要等到联邦拨款下来再补发。

据了解,早在这次关门之前几天,ARS已经开始通过电子邮件组更新联邦政府可能关门的事态进展及其可能的影响,同时,管理部门已经在研究,哪些研究可以停,哪些不能,哪些可以依靠自动设备,哪些需要定时有人盯一下。像NIH一样,ARS也首先确定,实验动物饲养员不能脱岗,再下来则包括本领域可能发生应急情况的技术支撑人员,如农药毒性检测,虽然不需要上班,但要保持待岗状态。有关科研课题的进度也要根据对关门时间的预估做出若干预案。

由于这次联邦政府关门时间短,可能这些预案大部分用不上。但奥巴马政府时期关门(2013年10月1日-17日)的时间更长。当时在ARS工作的赵博士正好是我老乡,也向我介绍了当时的情况。与这次一样,有关政府关门的情况通报和有关科研进度、值班人员安排,也早早地开始。

从机构的层面上,一切似乎被安排得有条不紊,尽可能降低对部门科研工作的影响和冲击,但具体到科学家个人,还是非常愤懑。上次政府关门时,我们在一次华人聚会上恭喜赵博士,你可以带薪休假了。不想对方一副愁眉苦脸状:“哪里呀,精心准备的实验也黄了,还不知道哪一天才能重新启动,还要重新准备试剂。”

在美国的科研人员,首选是有终身职位的职位,但获得终身教职并不意味着铁饭碗,因为申请不到经费实验室就要关门。

美国各种国家实验室和部委科研机构中的长期雇员看似日子更加舒服,一般不会失业,科研经费有基本保证,但政府关门,也让政府科学家们感受到了沉重的压力。

毋庸置疑,科学对于现代国家和社会生活非常重要,但如何如此容易“受伤”?政府关张,首先“下岗”的为什么是科学家?

表面看来,这个问题很容易回答。科研的事情不当紧嘛。一两星期不做科研,社会不会受到大的损失。即使是一些为管理活动提供必备支撑的科研活动,比如审批农药毒性,也可以暂停,大不了暂时不受理对新的农药的批准就是了。

要深入探究这个问题,就要重新审视科学与现代国家的关系。哈佛大学的Sheila Jasanoff提出,科学与国家一起共建了现代社会的秩序。通俗一点就是,日常生活中的规章制度,甚至社会规范,背后都有科学的力量。比如开车要系安全带,背后是大量的对开车行为及车祸的统计研究。

尽管科学为现代社会贡献了秩序和支撑秩序的基础,但它也可能成为秩序的“受害者”。比如,开车要系安全带的强制规定一旦执行,交通管理部门就不再需要科学家继续检测新的交通驾驶安全的数据,或者通过实验检测系安全带是否会对司机造成伤害。

正是由于以上原因,公众和政治家们会认为以探索真理为导向的基础研究不当紧,甚至也会把应用领域的很多科研活动认为不那么迫切,除非停下来就立刻有可见的损失,比如不能因为政府关门就把小老鼠们先放归自然,等开门了再捉回来。在这种情况下,政府关门,科学或科学活动往往首当其冲。

科学相对更容易被政府“抛弃”,使得美国科学界领导者积极地通过政治游说等手段捍卫自己的利益。美国多数研究型大学都有华盛顿办事处,一方面为学生提供实习的机会,一方面就具体科研项目与相关政府部门沟通,但更主要的是游说国会议员。

特朗普总统最近推动税改,科学界的游说活动就表现得很明显。特朗普的减税实际上是有减有增,企业的税减了,但学费退税额大幅降低。过去几个月,笔者收到多封康奈尔校方的邮件,详细阐释了税改的影响,校方与选区议员的沟通情况,以及各个学校之间如何合作对抗这一政策。类似的活动不久前还出现在特朗普收紧边境管理和增加入境管制这一议题上。

在更早的时候,科学大游行(March for Science)、关于气候变化议题科学的声音、推动低碳研究和低碳产品减税等活动,背后也少不了各大科研机构“驻华盛顿办事处”的运作。涉及到科研经费,相关的游说和运作活动就更多了。

如果说抵制税改是因为关乎自身直接利益,那么“科学大游行”和科学家多次联名发表声明(包括2016年110位诺奖获得者为转基因安全性背书),则是要不断强化科学对政治和社会的影响力。特朗普上台后,其敌视和无视科学的做法(特朗普到目前仍未任命总统科学顾问,其国情咨文中只泛泛提及了科学这个词一次,没有提及任何科研活动和科研机构),更是不断惹恼科学界,各种捍卫科学的活动也在逐渐增加。

联邦政府关门,科学界没有足够能力的自卫,但政治性的游说活动,仍然有可能会对关门后有限资源的分配和调控施加影响。国家通过科学塑造了秩序,而科学界也有权从这种秩序中捍卫自己的权益,即便政府关门也应该如此。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号