撰文 | 邸利会

责编 | 李晓明

一

86岁的郭沫若,躺在北京医院的病床上,行动不便,生活无法自理。如此境况已不允许他参加任何会议,但这次他却执意要去——医生,秘书,甚至夫人于立群的劝阻都没什么用。

我是科学院的院长,这样重要的会议不能不去,一定要去,他说。

这是1978年的3月17日,第二天全国科学大会就要开幕。这一天作为大会领导小组组长的方毅接到郭的秘书打来的电话:“郭老坚持要参加明天的开幕式。今天上午与医生谈判了一上午,没有成功。医生说,肺部炎症还没有消失,只允许参加半小时。郭老仍坚持要坐半天。希望方毅同志做做郭老的工作,请郭老半小时后离席。”

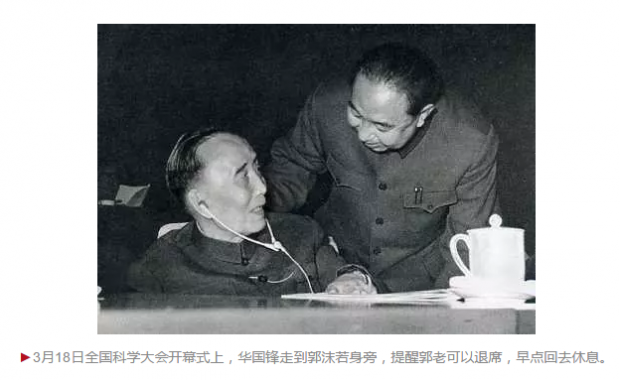

第二天的下午,当坐着轮椅的郭沫若出现在人民大会堂时,掌声雷动。在时任中共中央主席华国峰的主持下,中共中央直接领导召开的全国科学大会隆重开幕。大会堂正中悬挂的会标便是郭的题字“全国科学大会”,主席台并排悬挂着毛泽东和华国峰的彩色画像,两条红色巨幅标语横贯会场,二楼是:“高举毛主席的伟大旗帜,为在本世纪内把我国建设成为社会主义的现代化强国而奋斗!”;三楼则是“树雄心,立壮志,向科学技术现代化进军!”

3月18日的开幕式上,面对参会的5586名代表,邓小平发表了重要讲话。他说,“王洪文,张春桥,江青,姚文元‘四人帮’肆意摧残科学事业,迫害知识分子的那种情景,一去不复返了”;他说,“科学技术是生产力”;他说,“总的来说,他们的绝大多数已经是工人阶级和劳动人民的自己的知识分子,因此也可以说,已经是工人阶级自己的一部分。他们与体力劳动者的区别,只是社会分工的不同”;他说,“我们的科学事业是社会主义事业的一个重要方面,致力于社会主义的科学事业,做出贡献,这就是红的表现,就是红与专的统一”;他说,“至少必须保证六分之五的时间搞业务”;他说,“我愿意当大家的后勤部长”……

二

当亲耳听到这样的讲话时,44岁的陈佳洱忍不住流下泪来。

大约十年前,当他结束英国牛津大学和卢瑟福高等研究所三年访问学者生涯,返回国内,准备大干一场的时候,文革爆发了。他随即被下放到汉中去接受劳动改造——修铁路,种地,养猪,干着与专业无关的事情。

陕西汉中,距离北京1400公里。为了贯彻党中央,毛主席作出的加强三线建设的重大决策,1965年,高教部决定部分著名高等院校在三线地区建立分校。当年5月,时任高教部部长蒋南翔与北大副校长周培源等一行来到陕西,最终选定了汉中北部连成山下一个三面环山的地区,作为北大的汉中分校校址。此地符合当时中央提出的“山”,“散”,“洞”原则,便于隐蔽和保密。这个称为“653”工程的建设项目,很长时间内不为外界所知。

8月份,分校破土动工。作为工程建设和规划的主要负责人,63岁的周培源常驻汉中,据说与“年轻人同吃同住同劳动,衣服脏了自己洗,经常主动打扫卫生”。也差不多这个时候,刚从剑桥归国,32岁的陈佳洱被要求到此地参加劳动改造,限令三日内离京。临行前,陈佳洱卖掉了所有与加速器有关的书,觉得这辈子再也不可能搞研究了。

陈佳洱本科曾就读于长春东北人民大学(吉林大学),1953年开始写毕业论文时,教过他原子物理的朱光亚是他的论文指导老师。1955年,中央决定搞原子弹,朱光亚被调到北大;次年5月,教育部下了文件,21岁的陈佳洱也被随之调去。

设在北大的原子核教育基地名为“北京大学物理研究室”,依托中科院钱三强领导的近代物理所而建,对外保密,在近物所内叫“物理六组”,对外称“546信箱”。1963年,中国派了4位访问学者到英国进修,陈佳洱是其中之一。他先后在牛津大学核结构实验室和剑桥的卢瑟福实验室研究加速器,因出色的研究工作被同事赞誉为“等时性回旋加速之王”。

从回国后即被下放的1966年算起,一晃已是十年。所幸,人生还不至于如此无望。1977年,当中央决定召开科学大会,并制定科学规划时,陈佳洱被钱三强点名回到了北京。这成了他人生的重大转折。

1977年9月27日至10月31日,中科院主持召开了全国自然科学学科规划会议,来自中科院各所,全国科研单位和高等院校的专家学者和管理干部1200余人,住在西颐宾馆(现为友谊宾馆),经过一个月研究和讨论,制定了《全国自然科学学科规划纲要(草案)》。

在钱三强的领导下,陈佳洱负责制订原子核物理和低能加速器等的发展规划——此后的高能加速器(后发展为高能正负电子对撞机),兰州的重离子加速器装置,合肥的同步辐射加速器以及北大的超导加速器等都包括其中。

如今,坐在科学大会的会场内,他抚今追昔,不堪回首,浪费的十年时光何处寻。

“文革的十年,本该是我人生中最美好的十年时光,也应该是我创造力最旺盛的十年,但我却被扣了五顶帽子(“黑帮分子”,“走资派”,“资产阶级反动权威”,“漏网右派”,“特务嫌疑”),便成了我人生中最难熬的十年。” 陈佳洱后来回忆说。

三

不过,在那个年代,活下来也许就是幸运。

邓小平在讲话中说:“由于林彪,‘四人帮’的破坏,我们的科学技术队伍发生了青黄不接的现象……”。“青黄不接”实非虚言。全国科学大会之后的1980年,学部增选了283位新学部委员,在第二年5月份的学部会议上,当中科院副院长胡克实汇报新学部委员的年龄结构时,邓小平插话问,有50岁以下的没有,结果有十几位,邓再问,有40岁以下的没有?胡克实说,数学家杨乐最年轻,不过已超过41岁。

“青黄不接”一说,从全国科学大会的统计数据也可得到印证——35岁以下的青年占不到3%,而56岁以上的老年超过了三分之一。历次运动包括“文革”对中国科研人才的摧残显而易见。

以中科院为例,在十年中,被抄家的达1909户;被迫害致死的229人;经历两次大变动的直属研究所到1973年只剩下13个,另外43个归双重领导,而1965年时科学院有106个研究所;大多数研究所的工作陷于停顿。原国家科委副主任吴明瑜回忆,当时中科院在京有180多位高级科研人员,文革期间80%的人受到各种批判,被迫害致死的著名科学家就有十几人,包括中国第一个提出搞人造卫星的地球物理学家赵九章以及华罗庚、杨乐的老师熊庆来。

在科学大会召开前一年由方毅主持的一个座谈会上,杨乐说,他在研究工作中取得一点成绩,一个重要原因是在导师熊庆来教授的指导下,基础打得扎实,能把握研究领域的主流,较快地走向研究前沿。

3月17日,就在科学大会召开的前一天,在北京八宝山革命公墓,中科院特地为熊庆来,赵九章举行了骨灰安放仪式。杨乐说,这种破天荒的举动给他留下了深刻的印象。

1962年从北大毕业后,23岁的杨乐考入了数学所,成了熊庆来的研究生。当时,华罗庚是数学所的所长,熊庆来则是函数论研究室主任。杨乐,张广厚(熊的另外一名研究生)和华罗庚的几位研究生本就是北大的同学,如今又同属函数论室。当时因为熊庆来年事已高,不常来所,杨乐和张广厚平时里也多得到华的指导。

然而,数学所的日子并不平静。华罗庚的学生龚昇回忆,数学所的党组织领导关肇直自认为自己代表了无产阶级,而华罗庚则是资产阶级,“两个人的矛盾闹了很久”。早在反右的1957年,华就被划入“五君子”,幸好被周总理圈掉获救。华的数学研究也遭人非议:“他和我讲过很多心里话,他的苦衷。他想搞多复变,有人说多复变是伪科学;发展数论,又说这个没用;发展代数,说代数是脱离实际。那就没事可做了嘛,而且每次运动都搞他,他就被弄得什么事都不能做。”龚昇曾说。

数学所呆不下去,华罗庚只好在1963年离开,挂着所长的虚名,转去了科大。但在科大的他也没有免去被运动冲击的命运,其手稿被盗一事,据说当时的华罗庚大为震怒,说偷钱可以,偷了手稿却再没精力去写。此事虽经报告给周总理并获批示破案,但终究也没查出个结果。作为“资产阶级反动学阀”,华罗庚也被拉回数学所开批斗大会,“打倒华罗庚”的口号此起彼伏,被斗完了还得忍着腿疾打扫走廊。

1965年之后,华罗庚的工作重点转向了普及数学方法,用于工农业生产。二十年间,华身体力行——乌蒙山区,大渡河畔,白山黑水,几乎跑遍了全中国所有的省市自治区。这期间,华罗庚还给毛主席写信,说自己在做优选法”与“统筹法”,并获回信称赞其可喜可贺,大有作为。华把这些回信视为珍宝。

华罗庚本只有初中文凭,但通过自学,20岁时在《科学》杂志上发表论文引起熊庆来(时任清华大学数学系主任)注意,并随后被调至清华读书,改变了其一生命运。熊庆来在解放前夕本已在法国工作,1957年获华的支持回国,培养了杨乐,张广厚等人,直到1969年被迫害致死。杨乐回忆说,华罗庚得知熊老师被摧残逝世的消息时,遗体已运抵火葬场,他急忙赶到那里,翻遍盖尸布,只为了见老师最后一面。

四

“资产阶级反动学术权威”是给当时的知识分子,如熊庆来,如华罗庚的称谓;可批斗他们的人认为,“资产阶级权威和思想”并不局限在国内,也不只是活人。

1966年发动“文革”的纲领性文件“五·一六通知”,以及随后的《关于无产阶级文化大革命的决定》中,均指明要批判资产阶级反动学术“权威”以及他们的资产阶级反动思想和反动观点,其中也包括了对自然科学理论的批判。

翻检当时的报刊杂志,自然科学理论的批判涉及各个方面,如物理学中的相对论,量子力学,热力学定律,大爆炸理论;化学的“共振论”;现代生物学中的“还原论”,达尔文的进化论等都在批判之列。

在环境和资源理论方面,《自然辩证法》杂志发表的批判文章说,环境污染“是资本主义从娘胎里带来的先天性脓疡”,社会主义社会不会出现这种问题,因为“社会主义制度为解决环境污染问题提供了充分的可能性”;《植物学报》也刊登文章,认为“苏美两个超级大国大肆宣传生态危机,是他们没落的资产阶级的哀鸣,是对资本主义制度绝望的写照”。

可是在科学大会召开的那年,就有代表指出,“环境保护目前主要还不是技术问题,而是措施不落实。我国环境污染相当严重,兰州上空有光化学烟雾,北戴河海面有石油污染。特别令人不安的是,首都大气污染也很严重”;“每年仅排入大气的二氧化硫,就有一千五百万吨左右,严重污染环境”;“防止食品污染刻不容缓。这是关系到人民健康的大事,也是关系到我国外贸出口声誉的大事”;“美,日等国的环境污染监测手段基本上实现了连续化,自动化……而我国的监测手段大多为手工操作,效率低,质量难以保证……我国上海,北京等地癌症发病率已不亚于纽约等城市,可是我们对环境毒理与基础研究基本上还未开展”。

在所有的批判运动中,因为爱因斯坦被称之为二十世纪最伟大的科学家,自然成为“自然科学领域中最大的资产阶级反动学术权威”,而兴起于北京,发展到上海,南京等地的长达八年的对相对论的“批判”运动,也将许多人卷入了其中,把荒谬发挥到了极致。

五

1969年,正在北大汉中分校劳动的周培源接到了北京的电话,时任科教组副组长的迟群叫其回京参加相对论的批判。

周培源与爱因斯坦以及相对论颇有渊源。1928年6月,周培源获得加州理工学院博士学位并发表博士论文《在爱因斯坦引力论中具有旋转对称性物体的引力场》——周被认为是研究相对论的第一个中国人。此后,他又赴欧洲,师从海森堡和泡利研究量子力学。1936年至1937年,周培源利用清华的科研教学休假制度,到普林斯顿高等研究院工作一年,参加了爱因斯坦主持的关于相对论的研讨班,并完成了一篇论文。1937年5月,周培源离开之时还专门到爱因斯坦的住宅辞行并为其拍摄了一张照片。在爱因斯坦逝世当年(1955年),周培源以中国物理学会理事长的身份在《物理通报》上撰文,开篇即说:“当代最伟大的物理学家,人类正义事业的积极支持者——阿·爱因斯坦在四月十八日和我们永别了。我们物理学工作者对这位物理学界伟大导师的逝世特别感到悲痛……”。

不难想象,如果批判相对论,周培源是极有分量的人选。1969年的10月23日,回到北京的周培源与竺可桢,吴有训等著名科学家参加了由驻中国科学院工人,解放军毛泽东思想宣传队和中国科学院革命委员会召集的座谈会,专门讨论《相对论批判》修改稿和另外一篇有关相对论是否被实验证实了的稿件。

中午散会后,周培源得知时任“中央文革小组”组长的陈伯达准备把学习班的文章拿到《红旗》杂志发表。他立即找到周总理的科学院联络员刘西尧说,不宜把这样的文章拿到全国性刊物上公开发表,否则会产生不良的国际影响。回到家的周培源依然余怒未消,他对女儿说,“(他们)在党的机关刊物《红旗》上刊登打倒相对论的文章,简直是要闹出历史大笑话。我把我的意见告诉了刘西尧。不知他们听不听”。

周培源的明确表态并没有起到什么作用。次年的4月3日,陈伯达在迟群等人的拥护下,到北大召集会议,大讲要全面开展批判爱因斯坦和相对论的“群众运动”,要把牛顿,爱因斯坦远远抛在后面,发出东方无产阶级的声音。他还提议要召开万人批判大会,而身为北大副校长的周培源也再次遭受了冲击。

周培源女儿周如玲回忆,当时周被带到附小的一间教室里,陈伯达和30多位军代表把他围在中间。陈伯达操着福建口音,指着周穿了几十年的棉袄说,“啊呀,这件棉袄的边已经破的很厉害了,应该让你爱人帮你缝缝,也该买件新的了。”周只回了一句,“这还能穿”。陈随即切入正题,大讲批判相对论的重要性,要从科学,哲学上将爱因斯坦彻底打倒,中小学生也要打倒相对论,随后逼周表态。周培源并未畏惧,直言不讳地说,“狭义相对论搞不动,广义相对论有争议”。

几天后的4月8日,陈伯达再次敦促刘西尧,要其抓紧批判工作,并办一个批判相对论的专刊。之后的4月14日至16日,中科院革委会又召集了北大,清华,北师大,人大,原子能研究所和物理研究所等单位,开了三天的会,专门传达陈的指示。

六

对爱因斯坦和相对论的批判早已超出物理学界。陈伯达打算把《相对论批判》发表在《红旗》杂志的事情也传到了科学院院长郭沫若那里。

郭汉英回忆,其父在留学期间就听过爱因斯坦在日本所做的相对论演讲。郭沫若说,“爱因斯坦的相对论,不是哲学意义上的相对主义。如果由《红旗》杂志发表这种文章,这样做会在世界上引起哗然,也会阻碍我们自己的科学技术的发展”。

郭沫若接着告诉郭汉英,“老实讲,科学的批判,密切联系实际的批判是会推动科学发展的,我们至今还缺乏这种批判精神。但是,打棍子,扣帽子,用哲学观点来判断科学的是非是荒唐的;自上而下地用权势来支持这类愚蠢的批判就更加荒唐。”

可“荒唐”也许正是那个时代的烙印,郭本人的遭遇又何尝不是。

文革初期,眼看昔日好友吴晗,田汉,翦伯赞被扣上“反党反社会主义”的帽子,郭沫若倍感压力。有一次,他劝告弟子不要写批判田汉,翦伯赞的文章,称“那不是什么学术讨论”。

1966年1月,郭沫若给中科院党委书记张劲夫写信,请求辞掉一切职务(中科院院长,哲学社会科学部主任,历史研究所所长,中国科技大学校长等),信中说自己“耳聋,近来视力也很衰退,对于科学院的工作一直没有尽职。我自己心理是很难过的。怀惭抱愧,每每坐立不安。” 他还在信的末尾强调,“我的这个请求是经过长远考虑的,别无其他丝毫不纯正的念头,请鉴查”。不过,辞呈未获批准。

不意外,他的作品也随后遭到了批判,比如有人说郭的《满江红·领袖颂》中为何有“雄鸡一唱天下白”的诗句,明明全国人民都在唱《东方红》。过往的作品都成了所谓的“罪证”,这让郭沫若无奈而惊惧。他曾对一位青年说,“你还是专心去搞科研吧,何必浪费精力去搞什么文艺?让我那些文章,一把火烧个精光大吉!我同时希望你能把我忘掉,至少感情淡薄些。”

不久后,“焚书”的想法正式公之于众。1966年4月,在全国人大常委会第三十次(扩大)会议上,在文化部副部长石西民作了“关于社会主义文化大革命”的主题报告后,感受到压力的郭沫若来了次即席发言:“在一般朋友们,同志们看来,我是一个文化人,甚至于好些人都说我是一个作家,还是一个诗人,又是一个什么历史学家。几十年来,一直拿着笔杆子在写东西,也翻译了一些东西,按字数来讲,恐怕也几百万字了。但是拿今天的标准来讲,我以前所写的东西,严格地说,应该全部把它烧掉,没有一点价值。主要原因是什么呢?就是没有学好毛主席思想,没有用毛主席思想来武装自己,所以阶级观点有的时候很模糊……”。

说完这话,他就“考察”巴蜀去了,却不想,“焚书”一说却震惊了海内外。就在此间的5月6日,象征文革开端的《五·一六通知》出台,即席发言又被毛泽东批准后发表在《光明日报》,学界哗然。7月4日,他不得不在北京亚非作家紧急会议上,对“焚书”一说作出澄清:“我这番话传播出去,出乎意料地惊动了全世界。有不少真诚的朋友对我表示了深切的关怀,我向他们致以谢意。但在资本主义国家和现代修正主义国家的报纸和刊物上却卷起了一阵相当规模的反华浪潮。它们有意歪曲我的发言,借以反对我国的文化大革命。有趣的是,日本有一位批评家,说我是被迫检讨,要烧自己的书,比二千多年前焚书坑儒的秦始皇还要残暴和傲慢……这是我的责任感的升华,完全是出自我内心深处的声音……作为对人民负责的革命作家要不断进行自我改造,不断进行严格的自我批评,在我们这是极其平常的事。 ”

郭沫若的自我贬损和对毛泽东和江青的颂扬并没有令局势有所好转。北京大学的专栏上贴满了“打倒郭沫若”的大字报;郭民英在1967年4月份被人“揭发”后自杀;次年4月,郭世英又被中国农业大学的造反派折磨致死。文革刚开始就接连失去二子,据说,此后的郭沫若经常埋头伏案,用笔抄写儿子的日记以寄托思念之情。

随后展开的批林批孔运动,形势进一步恶化。1973年8月,毛泽东写下诗作《读<封建论>·赠郭老》,其中说“十批不是好文章”。随后,1974年1月25日的“批林批孔”动员大会上,郭的夫人于立群回忆,当着周恩来的面,江青指责郭沫若“对待秦始皇,对孔子的那种态度,和林彪一样”;此后,张春桥,江青又分别到郭沫若家中,“当面逼迫他写文章,承认他在抗战期间为揭露蒋介石反共卖国独裁统治,冒着生命危险写下的剧作和论著,是王明路线的产物,是反对毛主席的;要他写文章,‘骂秦始皇的那个宰相’”。这样的指责和要求被郭沫若严词拒绝。

可没过了几天,2月10日的下午,江青再次上门,喋喋不休地纠缠长达3个小时,当晚郭沫若便因急性肺炎,发高烧住进了医院。

七

病重的郭沫若苦熬着日子。1976年,周恩来,毛泽东先后逝世。郭沫若不顾身体,挣扎着写悼诗,守灵,参加追悼会。直到10月4日,四人帮被拘捕的消息传来,郭沫若的病情才稍有好转,写下了那首脍炙人口的《水调歌头·粉碎四人帮》。事后,华国峰出任中共中央主席和中央军委主席。张文裕,华罗庚,周培源,严济慈,贝时璋等纷纷撰文庆祝这一重要转折。

1977年5月30日下午,中共中央召开政治局会议,听取中科院党组负责人方毅,李昌和武衡关于如何恢复和开展科学技术工作的汇报。在听取汇报期间,华国峰提出要开个科学大会,目的是把科学研究抓起来,人数多一点,要使全国震动,“对人民有贡献的专家和群众,要给予表扬,戴红花”,要受到国家和人民的尊重。

华国峰的指示迅速获得传达,全国兴起了大办科学的热潮,各省也召开了规模惊人的动员大会(如山西省,其广播大会有152万人参加,并召开了441人参加的山西省科技规划会议,推荐科技成果和个人,最终组成了138人的全国科学大会山西代表团)。按照会议的安排,各代表团必须在3月15日,16日到达北京,不许提前和拖后。如此多的人员来京,在加上3,4月份外宾较多,安排的会议也多,大会的召开一度引起北京市的住房紧张。随后,国务院发出通知,在3月14日至4月5日期间,各部委不在北京开会,外宾如无合同的推迟来华。

3月18日至31日的大会,除了听报告,代表们还分小组进行了交流讨论。华罗庚,杨乐,张广厚,陈景润在同一个小组。华罗庚谈了他推广“优选法”与“统筹法”的体会,加上陈景润的事迹被广泛报道,这个小组成了“明星小组”,获得了不少曝光;而陈佳洱,周培源,侯仁之则与北大的同事们在一个小组,讨论着如何让北大这个文革的重灾区迅速恢复科研与教学。大会还选出了15份典型材料用于大会发言,其中就有广为传颂的陈景润的报告——《科学有险阻,苦战能过关》;全国科协代主席周培源也发了言:《科学技术协会要为实现四个现代化做出贡献》。

为了鼓励文革期间坚持科研的单位和个人,大会奖励了826个先进集体,1192个先进个人,7657项科技成果,当时参与全国科学大会评选小组工作的唐新民说,“当时申报项目很多,不授奖的项目占不到10%”。

八

科学大会闭幕后没几天,1978年4月4日,杨乐和张广厚赴瑞士参加学术会议,这是“文革”以来中国学者首次以个人身份出国参加学术交流。此前,中科院国际合作局向中央打报告,方毅作了一段长指示,每一位政治局委员都画了圈。这一年,由高等教育部和中科院在北京大学联合建立的中国第一个原子能教育基地——北京大学技术物理系也经邓小平批准从汉中搬回到了北京。陈佳洱后来说,这个消息传到正在汉中接受再教育劳动的系里,整个系都沸腾了。

然而,遗憾的是,在科学大会过后的两个多月,久病的郭沫若离开了人世,按照遗嘱,骨灰撒到了山西大寨大队的虎头山上。

郭老走了,科学大会闭幕式上播音员播送的那篇《科学的春天》也成了他的绝唱——那富有诗意,饱含期待的呼唤留给了我们存在的这个世界——

“我的这个发言,与其说是一个老科学工作者的心声,无宁说是对一部巨著的期望。这部伟大的历史巨著,正待我们全体科学工作者和全国各族人民来共同努力,继续创造。它不是写在有限的纸上,而是写在无限的宇宙之间。

春分刚刚过去,清明即将到来。’日出江花红胜火,春来江水绿如蓝’。这是革命的春天,这是人民的春天,这是科学的春天!让我们张开双臂,热烈地拥抱这个春天吧!”

致谢:本文的写作得到中国科学院大学人文学院王扬宗教授的指点,特此致谢。

主要参考文献

1、周培源教授与北京大学汉中分校,冯明放,易宏军,《各界导报》,2008年6月20日第007版

2、“文革”期间中国对于自然科学的批判,胡化凯,《广西民族大学学报(自然科学版)》,2007年8月1日

3、春天的回眸,黄健,《沿海企业与科技》,1998年第4期

4、科学求真知人文尽善美,叶娟,《中国核工业》,2013年1月31日

5、在全国科学大会开幕式上的讲话,邓小平,《人民日报》,1978年3月22日

6、1978年全国科学大会:中国当代科技史上的里程碑,袁振东,《科学文化评论》,第5卷,第2期(2008):37-57

7、缅怀华老,杨乐,《光明日报》,2011年1月24日,第005版

8、难忘的回忆,华罗庚,《瞭望周刊》,1984年7月5日

9、我的老师华罗庚,王元,《中国科学院院刊》,创刊号,1986年

10、华罗庚百年诞辰纪念座谈会纪实,《数学通报》,2011年第50卷,第3期

11、华罗庚与中国科大,《科学文化评论》,第7卷,第1期(2010):55-73

12、郭沫若在“文革”中的劫难,穆欣,《炎黄春秋》,1998年7月15日

13、周培源和相对论在中国,周如玲,《科学对社会的影响》,2005年第4期

14、“四人帮”破坏基础理论研究用心何在,周培源,《人民日报》,1977年1月13日

15、Chinese scientists warmly hail great historicvictory, SCIENTIA SINICA, Vol. XX No.1, 1977

16、阿·爱因斯坦在物理学上的伟大成就,周培源,《物理通报》,5月号

17父亲,周如玲,《纪念周培源文集》,第510-577页

18、关于我国“文化大革命”时期批判爱因斯坦和相对论运动的初步考察,屈儆诚,许良英,《自然辩证法通讯》,1984年12月26日

19、郭老晚年二,三事,王朝柱,郭汉英,《炎黄春秋》,1993年5月1日

20、“文化大革命”中的郭沫若,阚民,《党史博览》,2000年第10期

21、不当专家当农民,王扬宗,《科学文化评论》,第6卷,第1期(2009):33-67

22、中共中央关于召开全国科学大会的通知,《人民日报》,1977年9月23日

23、1978,我在现场,胡卫娜,胡恩燕,《中国科技奖励》,2009年10月15日

24、全国科学大会山西代表团始末,赵德昌,《山西科技报》,2007年6月28日,第002版

25、大家都来关心保护环境——访全国科学大会的一些代表,《环境保护》,1978年4月1日

26、走进科学的春天——科学大会记事,郭曰方,《民主和科学》,2008年2月15日

27、科学的盛会 历史的丰碑,陈佳洱,《中国科学基金》,2008年第3期

28、忆全国科学大会前前后后——原国家科委副主任吴明瑜一席谈,孙伟林,孟玮,《民主与科学》,2008年2月15日

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号