阅读:0

听报道

前 言

最近杨振宁先生的文章《爱因斯坦:机遇与眼光》再度引起学界和广大公众青睐,起因是一本新出版的文集将此文说成是“推荐序”,尽管首推此文的公众号数日后将本人的一段说明在评论中置顶,但许多新、旧媒体及个人博客仍然袭用“杨振宁作序推荐”的不当说法,无形中把杨先生著文的时间后推了13年。本人无意追究编者和出版社的责任——往好处想,这一招确实让杨先生的深刻思想和漂亮文字获得更广泛的认知。由此我也想到若干年前读杨先生自选文集时的感慨:“他足以让众多科班出身的职业写手和大小编辑们汗颜——去国多年而全身心地浸淫于宇宙的奥秘,仍能如此生动自如地运用祖国语言”,实在令人叹服。在大小“海龟”多如过江之鲫的今日,多有几位像杨先生这样既有科学造诣又具人文情怀,且能将自己的思想用丰富多彩的祖国文字呈现给公众的科学大师才好。故此不揣谫陋,晒出下面这篇旧文。

撰文 | 刘钝(清华大学科学史系教授)

责编 | 李晓明

01

古往今来,物理学巨匠都是自然之美的发现者和阐释者,然而通过自己的语言,将心灵深处的震撼表达出来并感染普通的读者,却不是每一位大师级人物可以胜任的。就此意义而言,我说杨振宁先生是一位具有艺术家气质的科学大师,对那个被他自己称为“大自然旋律”的对称支配相互作用的赞美,始终贯穿其科学思想之中;而其宣传手段的成功,又与他的文学修养和审美品位大有关系。

阅读《曙光集》中的众多文章,如《爱因斯坦对理论物理的贡献》、《分立对称性P、T和C》、《魏尔对物理学的贡献》、《负一的平方根、负相位与薛定谔》、《对称与物理学》、《美与物理学》、《爱因斯坦:眼光与机遇》……,对此判断更加深信不疑:杨振宁先生是一位具有高雅品位的艺术鉴赏家,他的审美品位集中地体现在对宇宙奥秘的欣赏和阐释之上。

为了说明这一点,让我们先来看看他是怎样评价狄拉克的吧。在《美与物理学》一文中,杨先生一开始就用波尔兹曼的话来说明科学家的风格:

一位音乐家在听到几个音节后,即能辨认出莫扎特、贝多芬或舒伯特的音乐。同样,一位数学家或物理学家也能在读了数页文字后辨认出柯西、高斯、雅可比、亥姆霍兹或克尔期豪夫(Kirchhoff)的工作。

接着他用“秋水文章不染尘”的诗句来形容狄拉克的风格,说后者的文章“没有任何渣滓,直达深处,直达宇宙的奥秘。”

谈到狄拉克方程,杨说这个简单的方程式是惊天动地的成就和划时代的里程碑,它“无中生有、石破天惊”地指出为什么电子有自旋,为什么自旋角动量是1/2而不是整数,以及它怎样引出了匪夷所思的“负能”概念等,初窥堂奥的人无法不惊叹其为“神来之笔”,以至当时最负盛名的海森伯都因为无法理喻这种神算的由来而感到烦扰。

如果就此打住,这篇文章就与一般介绍狄拉克成就的作品没有太大区别了,狄拉克的风格究竟是什么?杨振宁先生的艺术眼光体现在哪里?对于这两个疑问,我或许可以引用下面的文字来代替自己拙劣的说明:

我曾想把他的文章的风格写下来给我的文、史、艺术方面的朋友们看,始终不知如何下笔。去年偶然在香港《大公报》“大公园”一栏上看到一篇文章,其中引了高适在《答侯少府》中的诗句:“性灵出万象,风骨超常伦。”我非常高兴,觉得用这两句诗来描述狄拉克方程和反粒子理论是再好没有了:一方面狄拉克方程确实包罗万象,而用“出”字描述狄拉克的灵感尤为传神。另一方面,他于1928年以后四年间不顾玻尔、海森伯、泡利等当时的大物理学家的冷嘲热讽,始终坚持他的理论,而最后得到全胜,正合“风骨超常伦”。

可是什么是“性灵”呢?这两个字联起来字典上的解释不中肯。若直觉地把“性情”、“本性”、“心灵”、“灵魂”、“灵感”、“灵犀”、“圣灵”(ghost)等加起来似乎是指直接的、原始的、未加琢磨的思路,而这恰巧是狄拉克方程之精神。刚好此时我和香港中文大学童元方博士谈到《二十一世纪》1996年6月号钱锁桥的一篇文章,才知道袁宏道(和后来的周作人,林语堂等)的“性灵论”。袁宏道说他的弟弟袁中道的诗是“独抒性灵,不拘格套”,这也正是狄拉克作风的特征。“非从自己的胸臆流出,不肯下笔”,又正好描述了狄拉克的独创性!

“性灵”,这是杨振宁先生从中国文学理论中找到的一个最恰当词汇,用以概括狄拉克的风格,似乎也有点“神来之笔”的味道。不知将来《曙光集》英文版的译者怎样处理这一段文字?这当然是题外的话,还是留给读者们自己去揣度吧。

在同一篇文章里,作者还描述了海森伯的风格,两相比照很有意思。杨振宁先生写道,有人认为海森伯比狄拉克还要略高一筹,因为他1925年夏天的一篇文章引出了量子力学的发展,接着杨引用海森伯在接受科学史家库恩采访时的话,说明量子力学诞生之前的气氛:

爬山的时候,你想爬某个山峰,但往往到处是雾……你有地图,或别的索引之类的东西,知道你的目的地,但是仍堕入雾中。然后……忽然你模糊地,只在数秒钟的工夫,自雾中看到一些形象,你说:“哦,这就是我要找的大石。”整个情形自此而发生了突变,因为虽然你仍不知道你能不能爬到那块大石,但是那一瞬间你说:“我现在知道我在什么地方了。我必须爬近那块大石,然后就知道该如何前进了。

从这段自述出发,杨振宁先生继续描述那个时代物理学家的激情与困惑——在那个大石头之后,还有太多的景观、太多需要去做的事情,进而对海森伯的风格作了如下的概括:

海森伯所有的文章都有一共同特点:朦胧、不清楚、有渣滓,与狄拉克的文章的风格形成一个鲜明的对比。读了海森伯的文章,你会惊叹他的独创力(originality),然而会觉得问题还没有做完,没有做干净,还要发展下去;而读了狄拉克的文章,你也会惊叹他的独创力,同时却觉得他似乎已把一切都发展到了尽头,没有什么再可以做下去了。

对于海森伯与狄拉克风格不同的原因,杨振宁先生则从他们各自关注的物理学内涵上进行了分析,认为在物理学的三大范畴即实验、唯像解释与理论架构之上,还有一个作为理论物理之语言的数学,海森伯方程与狄拉克方程都是理论架构中的顶尖贡献,但两者被写出来的途径却迥然有别:海森伯的灵感来自他对实验结果与唯象理论的认识,进而在摸索中达到了方程式:

pq−qp = –ih

狄拉克的灵感则来自他对数学美的直觉欣赏,进而天才地写出他的

(cpα+mc2β)ψ = Eψ

因此“狄拉克的文章给人‘秋水文章不染尘’的感受……我想不到有什么诗句或成语可以描述海森伯的文章,既能道出他的天才的独创性,又能描述他的思路中不清楚、有渣滓、有时似乎茫然乱摸索的特点”。

02

在纪念海森伯百年诞辰的演讲《沃纳·海森堡》中,杨振宁先生再次将几位物理学大师的风格作了概括,提到“在古代中国的艺术与文学批评中有这样一种传统,是选用很少几个词来印象式地描绘每个画家或诗人的独特风格。现在允许我用同样的方法对这四位伟大的物理学家进行初步的尝试性比较,不过我用的是英文”,那就是:

泡利——威力(power)

费米——稳健,有力(solidity,strength)

海森伯——深刻的洞察力(deep insight)

狄拉克——笛卡儿式的纯粹(Cartesian purity)

西方美学理论的一个核心命题是悲剧角色或悲剧事件的意义。文章谈到海森伯晚年的痛苦,不经意地流露出一种悲剧式的审美意识。请看杨振宁先生所引用的海森伯自传,回忆1945年纳粹德国战败后的往事:

5月4日,当帕什上校带领一小股美军先遣部队将我俘虏时,我就像是一个完全精疲力竭了的游泳者最后脚踩在了坚实的土地上。

夜间,雪花飘落,当我离开时,春天的太阳在深蓝的天空中照耀着我们,把它耀眼的光芒播撒在雪原上。一位来抓捕我的美国兵,曾在世界上许多地方作过战,我问他是否喜欢我们的山中湖泊,他告诉我说,这是他所见过的最美丽的景色。

与一般人对海森伯的苛责与讥讽不同,杨振宁先生的评论带着一丝悲天悯人的同情,他写道:“何等痛苦!何等深爱!何等记忆!何等原朴性的感情!在他锤塑这段文字时曾在他胸中有何等起伏!”竟一连用了五个惊叹号!!!!!

对称是杨振宁先生钟爱的一个论题,在赫尔曼·魏尔的普林斯顿系列演讲与在此基础上汇编成帙的《对称》一书出版之后,再对这一题目进行写作需要巨大的勇气。对比魏尔的书与杨振宁先生的《对称与物理学》,我们发现后者不愧为魏尔在这一题材上的继承者,而杨的艺术鉴赏力和审美情趣,通过这篇小文得到淋漓尽致的发挥。

如果说魏尔的小册子对非专业读者最有吸引力的是那些漂亮的图画——无论是大自然的造化还是艺术家的杰作,杨振宁先生在这方面则一脉相承并有所发展:商代铜觚、苏东坡的回文诗,以及巴赫的蟹行卡农(Crab Canon)赋格曲谱都成了他图解“对称”这一概念的素材。更重要的是,杨文讨论了20世纪物理学中的大量例子,如守恒定律、元素周期律的量子解释、反粒子、时间反演和CP不守恒、量子电动力学重整化、对称破缺的“标准”模型、规范场,以及包蕴了后面几项内容的对称支配相互作用等等,这些都是超越了魏尔那个时代的大题目(魏尔小册子涉及到的物理学背景只有电磁感应和晶体结构这两个经典例子,对广义相对论内蕴的对称性质有一个十分简略的说明,在量子力学方面则提到在阐明光谱特性上的意义。)。在杨先生看来,对称这一古老概念或许是解开未来物理世界基本难题的钥匙,他在文章最后写道:

分析物理学中对称概念在许多世纪中的演进,我们不能不为下述诸事实而得到不可磨灭的印象:古希腊哲学家的直觉概念确是在正确的方向上,这个概念在数学和物理学中的演变导致在两个学科中的深远发展,而现在依然悬而未解的基本物理的最深奥的秘密与这个概念好像全都纠缠在一起,等待未来的进一步的发展。

最后他又加上一句:“在理解物理世界的过程中,下一个世纪会目睹对称概念的新方面吗?我的回答是,十分可能。” 写下此话的时候是1991年。作为局外人,我的一个联想是:在暗能量、暗物质、希格斯粒子、引力波、超对称等物理观念越来越频繁地进入公众视野的今天,杨振宁先生的这个“十分可能”会不会换一个说法呢?

03

现在我想把话题转到几篇不那么“专业”的文章上来,试图说明杨振宁先生的审美情趣不限于对大自然奥秘的欣赏。

首先是那篇《邓稼先》,因为被收入初中语文课本而拥有比杨先生其他文章更多的读者。就此一点而言,他足以让众多科班出身的职业写手和大小编辑们汗颜——去国多年而全身心地浸淫于宇宙的奥秘,仍能如此生动自如地运用祖国语言,教科书的选编者算是有眼力。顺便地,我也上网浏览过这一主题词下的信息,对众多的语文教案、课文分析和习题却颇不以为然,难怪北大的孔庆东要骂娘——又是题外的话(这里指多年前孔庆东对中学语文课本及教学的批评)。

文章起始就把我们带到100年前,那是甲午战争和八国联军的时代,是中华民族历史上最悲惨的时代;随后话锋一转——中国人站起来了,对此转变作出贡献的无数志士仁人中,有一位长期以来鲜为人知的科学家,那就是邓稼先。这样,作者笔下的主人公就不仅仅是一名研制核武器的科学家,而是一位为中国人摆脱任人宰割命运立下汗马功劳的民族英雄。英雄征战的疆场,则是青海、新疆和神秘的罗布泊,那些最容易与“秦时明月汉时关”发生联想的地方。杨振宁先生写道:

不知道稼先有没有想起我们在昆明时一起背诵的《吊古战场文》:“浩浩乎!平沙无垠,敻不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:‘此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻!’稼先在蓬断草枯的沙漠中埋葬同事,埋葬下属的时候不知是什么心情?

“粗估”参数的时候,要有物理直觉;筹划昼夜不断的计算时,要有数学见地;决定方案时,要有勇进的胆识,又要有稳健的判断。可是理论是否够准确永远是一个问题。不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖?

戈壁滩上常常风沙呼啸,气温往往在零下三十多度。核武器试验时大大小小临时的问题必层出不穷。稼先虽有“福将”之称,意外总是不能免的。1982年,他做了核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去。他只说了一句话:“我不能走。”

在腹背受敌、食不果腹的年代,在马革裹尸、春风不度的荒原,英雄邓稼先的“我不能走”,可谓壮怀激烈,荡气回肠。

文中有一个细节十分感人:尽管猜到好友的使命,杨振宁先生在1971年首次来华时从不问询对方的工作细节,而邓稼先也只说自己“在外地工作”,直到杨即将离开中国的前夕,在上海市领导举行的饯行宴会之间,突然接到邓稼先托人送来的一个便条,简短的信息只有一个意思——中国的原子弹是中国人自己研制出来的。杨振宁先生阅此不禁热泪盈眶,不得不离席去洗手间整理仪容。他问道:“事后我追想为什么会有那样大的感情震荡,为了民族的自豪?为了稼先而感到骄傲?——我始终想不清楚。”

答案其实就在文中。杨振宁先生写道:

假如有一天哪位导演要摄制邓稼先传,我要向他建议背景音乐采用五四时代的一首歌,我儿时从父亲口中学到的。我父亲诞生于1896年,那是中华民族仍陷于任人宰割的时代。他一生都喜欢这首歌曲:

中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空。

长江大河,亚洲之东,峨峨昆仑,翼翼长城,天府之国,取多用宏,黄帝之胄神明种。

风虎云龙,万国来同,天之骄子吾纵横。

中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空。

我有宝刀,慷慨从戎,击楫中流,泱泱大国,决胜疆场,气贯长虹,古今多少奇丈夫。

碎首黄尘,燕然勒功,至今热血犹殷红。

其实杨振宁先生自己就是一个好导演,他的蒙太奇手法实在很高明:列强瓜分中国、中国核计划、中学大学同窗、留美片断、奥本海默、《吊古战场文》,在这一系列长镜头、短镜头、大特写的变焦和动、静、明、暗的反差对比之后,这里刷地闪出一个五四时代救亡歌曲的词谱,音乐声骤起……

一个平面媒体、一串线性排列的方块字,在杨振宁先生的调动下现出了鲜活的生命力:历史的沉思,导演的独白,视觉和声觉效果的双重冲击下拱出一个高大丰满的英雄形象来。

《曙光集》选用的《中国男儿》词曲

04

另一篇充满感情色彩与艺术感染力的佳作是《父亲和我》。对于杨振宁先生的父亲杨克纯(武之)先生,学界人士可能知道他是留美博士、清华大学教授和中国有名的数论与代数专家;读了杨振宁先生此文,我们才知道他也是一位具有出众人文修养的谦谦君子和矢志不渝的爱国者。杨振宁先生对中国文化的热爱,在相当程度上得益于父亲的启蒙教育:干支、八卦、唐诗、中国历史、京戏、围棋,以及专门请来老师讲授《孟子》等等。1957年杨老先生写给杨振宁先生夫妇的两句话:

每饭勿忘亲爱永,有生应感国恩宏

也被收录在文中,那是杨振宁先生和李政道先生获奖的当年,地点在日内瓦。

忆及1945年8月28日杨老先生在昆明送子远行那一刻的情景,则颇有些朱自清《背影》的味道:

话别后我坐进很拥挤的公共汽车,起先还能从车窗往外看见父亲向我招手,几分钟后他即被拥挤的人群挤到远处去了。车中同去美国的同学很多,谈起话来,我的注意力即转移到飞行路线与气候变化等问题上去。等了一个多钟头,车始终没有发动。突然我旁边的一位美国人向我做手势,要我向窗外看:骤然间发现父亲原来还在那里等!他瘦削的身材,穿着长袍,额前头发已显斑白。看见他满面焦虑的样子,我忍了一早晨的热泪,一时逬发,不能自已。

文中附了一张杨氏父子1962年在日内瓦机场重逢的照片:居于画面中心的浅色背影是杨振宁先生,身着深色衣帽的杨老先生则半隐在阴影之中,虽然面对镜头但略偏于中心线,然而帽檐下现出的一线高光凸显了人物瞬间的丰富表情,老人悲喜交加的面部成为整个画面的焦点,搭在爱子左肩上的一只手既富表情也调和了明暗主次关系,整幅画面具有强烈的视觉冲击力(杨振宁先生注明此图为黄长风所摄,《曙光集》选用时显然经过剪切处理)。

《曙光集》选用的杨氏父子重逢照片 黄长风摄

原书注道:“1962年5月21日父亲和母亲到日内瓦,我去机场迎接。见面时父亲悲感满面。”

让我们接着读下去:

我于1964年春天入美国籍。差不多20年以后我在论文集中这样写道:从1945至1964年,我在美国已经生活了19年,包括了我成年的大部分时光。然而,决定申请入美国籍并不容易。我猜想,从大多数国家来的许多移民也都有同类问题。但是对一个在中国传统文化里成长的人,作这样的决定尤其不容易。一方面,传统的中国文化根本就没有长期离开中国移居他国的观念。迁居别国曾一度被认为是彻底的背叛。另一方面,中国有过辉煌灿烂的文化。她近一百多年来所蒙受的屈辱和剥削在每一个中国人的心灵中都留下了极深的烙印。任何一个中国人都难以忘却这一百多年的历史。我父亲在1973年故去之前一直在北京和上海当数学教授。他曾在芝加哥大学获得博士学位。他游历甚广。但我知道,直到临终前,对于我的放弃故国,他在心底里的一角始终没有宽恕过我。

这是文中最令人感动的一段话,杨老先生的纯正、耿介、慈爱与爱国之情跃然纸上,令读者反复咀嚼回味。

05

杨振宁先生的审美品位,同他对文化艺术的广博兴趣有关。从《归根反思》一文,我们可以知道,他在82岁那年搬回幼年生活过的清华园定居,几个月的时间里,足履所及就有海淀图书城、现代文学馆、保利博物馆、人艺剧场等众多文化场所:瞻仰巴金和鲁迅的雕像,参观从海外回归的遂公盨,观赏人艺的《李白》和国家话剧院的《哥本哈根》……这里特别值得一提的是保存在中国现代文学馆里的鲁迅头像,那是杨振宁先生的童年好友、旅法艺术家熊秉明的杰作。

像为钢铁材质,灰黑色调,基本呈立方形,人物棱角分明,只有一只眼睛,半睁半闭。去过现代文学馆的人很少注意这尊头像,或许还会有人觉得不那么美观,美术评论家的意见也不多,杨振宁先生却在多篇文章里一再谈到它,且看他在《中国现代文学馆与鲁迅头像》中是怎样诠释这件作品的吧:

鲁迅头像是用铁片焊接成的,高二米多,安放在高约三分之二米的一块大石头上面。舒乙馆长说从设计到切割铁片到焊接到最后安装“都是熊先生亲自动手的”。

头像立体感十分凸显。许多铁片造成了许多不同的面,一片一片地,一层一层地,用焊接线焊在一起,塑造出一个巍然凝聚着力量的金属立体——鲁迅的头。它给我的总印象是忧郁沉重的气质,敏锐深入的观察力和绝不妥协的精神。

头像面对东南。我可以想象阳光普照的时候,不同的平面当然各自明暗不同。从正面看应有许多粗的线条勾画着头像的脸。想到这里我立刻想到法国画家Rouault(1871—1958)的富有宗教感的油画。他用粗线条勾画出了悲天悯人的境界。阳光下的鲁迅头像应该也会特别呈现出鲁迅的深沉的内心世界吧。

转到头像后面,看见秉明刻上去的《野草·墓碣文》中的一段:“于浩歌狂热之际中寒;于天上看见深渊。于一切眼中看见无所有,于无所希望中得救……待我成尘时,你将见我的微笑!”

这是读了令人毛骨悚然的几句话,是浓缩了的真正原味的鲁迅。刻在头像上将让后世永远不忘鲁迅所经历的阴暗时代。我以前没有读过这几句话。今天读了不禁想到假如鲁迅复生,有机会观察他死后六十多年中华民族的天翻地覆的变迁,有机会展望下一世纪的未来世界,他将会写怎样的文章呢?

《曙光集》选用的杨振宁先生在中国现代文学馆观赏鲁迅雕像的照片

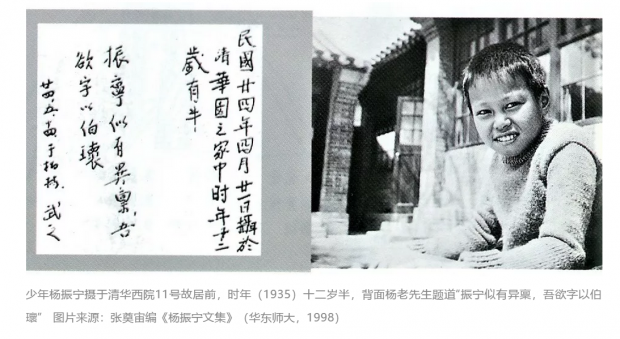

写到这里,这一篇妄评也该收笔了。谈论科学大师的审美品位,不是一位外行的学人所能胜任的题目。杨武之老先生早就觉察“振宁似有异禀”,我想这个“异禀”,是包括了科学、文学与艺术在内的。造化弄人,何以老天在分配天资时还要遵循那个睥睨平等观念的“马太效应”?

天衣岂无缝,匠心剪接成。

浑然归一体,广邃妙绝伦。

造化爱几何,四力纤维能。

千古寸心事,欧高黎嘉陈。

(作者注:这是杨先生1975年写给陈省身先生的一首诗,缘起于对数学中外微分形式和纤维丛观念与物理学中规范场论联系的发现,“四力”指宇宙中的四种基本作用力即万有引力、电磁力、弱力和强力,“欧高黎嘉陈”指历史上五位伟大的几何学家欧几里得、高斯、黎曼、嘉当和陈省身。)

就用杨振宁先生的这首小诗来结尾吧,愿更多的人从《曙光集》中品味美,无论是隐藏在大自然中的,还是由人类智慧所创造出来的。

注:本文中的粗体文字全部引自《曙光集》。《曙光集》,杨振宁著、翁帆编译,北京:三联书店,2008年1月第1版。

本文原载《科学文化评论》2008年第5卷第1期,署名“梦隐”,上文略有修饰并配图。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号