阅读:0

听报道

在当今的中国,未婚生子仍被视作一种“越轨”行为,未婚妈妈也因此成为一个隐秘的群体,关于我国“未婚妈妈”的总体数量,尚无机构或部门有过权威统计。尽管根据我国法律规定,婚生和非婚生子女享有同等权利,未婚妈妈却承受着道德、制度、情感、经济上的种种压力。

相比于在现实生活中被孤立和被边缘化,未婚妈妈们通过互联网形成在线社区,互助互慰,抱团取暖。那么,她们如何利用数字媒体优化生活选择?互联网如何影响她们的生活?为了解答这些问题,我曾在2016年对32名未婚单亲妈妈进行了深度访谈,并搜集了当时国内最大的线上母婴论坛中与未婚妈妈相关的4892条信息,对这些信息进行内容分析。

撰文 | 赵小曼

责编 | 黄雅兰

未婚妈妈的生育困境

在传统的婚前贞操观念逐渐被抛弃的今天,未婚生子仍然被视为女性不经思考、自毁前程的举动,这是因为在男权文化的背景之下,女性的生育价值在于延续男性家庭的香火。直到今天,社会上仍然有很多人认为孩子是给男方生的。因此,生下一个不被男方认可的孩子,对女方来说就是“赔本买卖“。

此外,由于违反生育政策,未婚单亲妈妈无法享有生育开销补助和生育保险。生育保障的不足和男权文化背景下的社会偏见交织在一起,形成一种结构性暴力(structural violence),迫使未婚单亲妈妈必须独自面对一条充满了艰辛的生育之路,大部分受访者承认在育儿过程中承受着巨大的精神压力和心理创伤。

未婚单亲妈妈的境遇有其特殊的复杂性,也在一定程度上折射出中国女性当下普遍面临的生育困境:生育作为一种国家和家庭共同受益的社会行为,其风险和压力却往往由女性独自负担。

父权文化对女性生育体验的牵制是共通的,只是对于符合社会主流价值观的已婚女性来说,这种结构性压迫是隐形的。只有当女性偏离了父权文化对性别角色的期待,隐藏在社会结构中的荒谬与残酷才显现出来。

父权议价:大多数未婚妈妈的选择

数字媒体特别是线上母婴社区为未婚单亲妈妈提供了一个包容的环境。她们在其中倾诉过去的经历,分享信息,组织互助,获得社会支持。相似的经历让她们建立起情感上的连接,形成彼此间不言自明的理解和共情。

她们还积极利用数字媒体进行“父权议价”。父权议价(Patriarchal Bargin)是土耳其学者Deniz Kandiyoti(1988)提出的观点,她指出,在父权制的社会结构和文化限制中,女性,特别是处于社会边缘的女性,往往采取策略性的议价行为,以最大限度地优化当下的生活选择,尽管这种议价策略往往是以牺牲长期利益为代价的;这些女性甚至可能主动或被动地维护父权制度下的性别不平等,认可父权制的价值观,在避免冲突的同时从中受益。

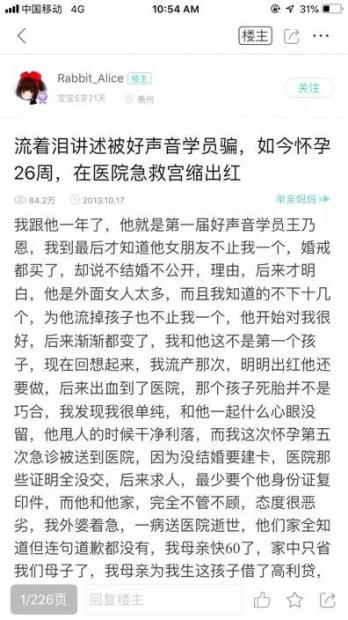

例如,未婚妈妈们在社区内对男性展开激烈声讨,并将论坛内的讨论积极转发到其他网络平台,借助网络影响力争取同情,对男性施压,以争取抚养费和其他权益。互联网的开放性让议价行为从传统的家庭情境进入公众领域,从而在更大范围内获得社会认可和支持。

论坛内的一条控诉贴获得了几十万的阅读和超过四千条回复

但是,这些做法仍然属于Kandiyoti的“父权议价”的范畴,因为它们没有从根本上改变女性从属的性别结构。相反,大多时候,她们的议价行为进一步巩固了父权文化对性别角色的期待。

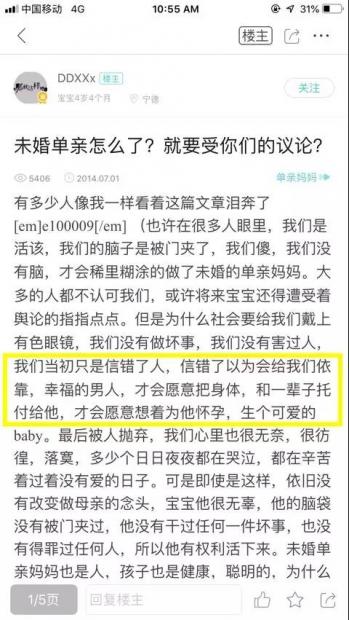

例如,她们认可对异性恋关系的“浪漫爱”神话:在讲述个人经历时将爱情置于至高无上的地位,强调如何出于爱和信任才“将自己交付出去”,而忽略女性对自我身体的控制权;她们积极履行父权价值观中的母亲角色,将养育孩子作为个人的价值体现;她们将自己的不幸遭遇更多地归因于遇人不淑,谴责所托之人如何不负责任,始乱终弃,却没有对不平等的性别权力结构进行真正的批判。

很多未婚妈妈仍然怀有将身体和幸福托付于男性的心理

Kandiyoti(1988)认为,女性之所以选择在现有性别关系的框架内进行议价,并不是因为她们“不够觉醒”,而是因为社会结构切断了其他可能的出路。

在中国,一方面,生育政策规定一夫一妻制的异性恋婚姻是生育的前提;另一方面,家庭价值一直是中国社会道德中的核心价值(Evans,2010)。国家的生育政策和公共道德话语强化了传统的性别规范,让改变整个性别结构变得几乎不可能。

个体赋权:关于新媒体的不同想象

互联网如何影响着当下女性的现实境遇?在性别平等已成为网络“政治正确”的今天,作为一个关注性别议题的研究者,我仍然发现要回答这个问题并非易事。

传统的“赛博女性主义”(cyber feminism)观点强调女性的自主和觉醒,往往将女性的有限赋权作为改善女性状况的关键障碍。表面看,互联网给女性运动带来勃勃生机,赋予女性更多社会资源,让个体发展拥有更多可能。

因此许多学者认为数字媒体打破了不平等的性别关系,为女性的自我发展与决策参与带来新的机会(Castells,2013; Dahlgren, 2005)。女性通过新媒体拥有了更多自由,可以通过个体赋权摆脱由性别不平等带来的性别压迫。

然而,将个体赋权作为理论框架无法从根本上理解社会结构影响性别关系的复杂方式。

印度裔学者Chandra Talpade Mohanty (1988)曾经批评西方女权主义所强调的赋权概念,认为这是一种由白人中产阶级主导的女权主义视角。这种视角认为性别不平等来源于女性的习惯性依赖,社会底层和第三世界的女性往往被视为男性暴力的隐性受害者。她们在强调个体赋权的同时却忽略了社会结构中隐含的结构性压迫,如观念上的男尊女卑以及法律法规对女性的抑制和边缘化等。

在这种情况下,上文提到的“父权议价”理论似乎更符合中国女性对于互联网的复杂的、充满矛盾的使用行为。一方面,新媒体和线上社区为未婚妈妈们提供了更多的议价资源,使她们在履行性别期待与争取个人利益之间找到平衡;另一方面,社会结构中根深蒂固的性别不平等并没有根本改变,性别平权之路仍然是道阻且长。

(更多关于本文的信息,可参考:Zhao, X.,& Basnyat, I. (2018). Online social support for “Danqin Mama”: A case study of parenting discussion forum for unwed single mothers in China. Computers inHuman Behavior, 80, 12-21.)

参考文献:

Castells, M. (2013). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. John Wiley & Sons.

Dahlgren, P. (2005). The Internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation. Political Communication,22(2), 147-162.

Evans, H. (2010). The gender of communication: changing expectations of mothers and daughters in urban China.The China Quarterly, 204, 980-1000.

Kandiyoti, D. (1988).Bargaining with patriarchy. Gender &Society, 2(3), 274-290.

Mohanty, C. T. (1988). Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses. Feminist Review, (30), 61-88.

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号