阅读:0

听报道

撰文 | 赵 平 责编 | 黄俊如

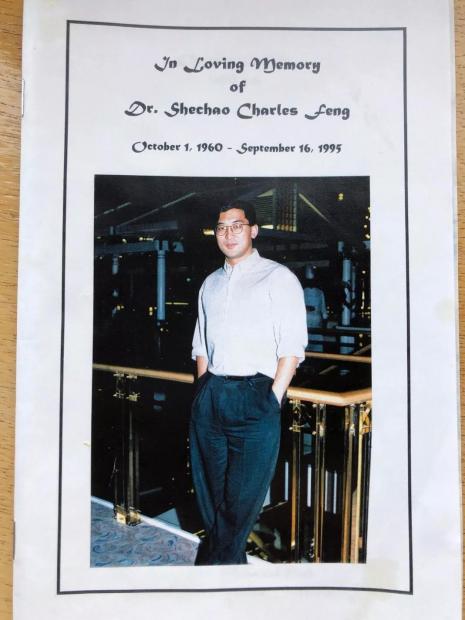

1995年10月5日,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)校长查尔斯·杨(Charles E. Young)下令全校为冯奚乔教授降半旗一天,以示哀悼。

大约在20天前,这位才华横溢、年仅34岁的华裔物理学家在巴黎出差时突然离世,震动了当时的美国物理学界。美国物理联合会(American Institute of Physics)在它的月刊《今日物理》(Physics Today)1996年第一期上为年轻的奚乔刊登了讣告,还破例登了奚乔的照片。(《今日物理》一般只刊登在物理学上有重大贡献的资深物理学家的讣告,并且为了节省篇幅,当时很少登照片。)

李政道教授对奚乔的不幸去世表示非常地震惊和惋惜,他在唁电里写道:“Shechao was one of the leading physicists of his generation. Physics has lost a brilliant young star. (奚乔是他那一代的领军物理学家之一。物理学失去了一颗明亮的新星。)”

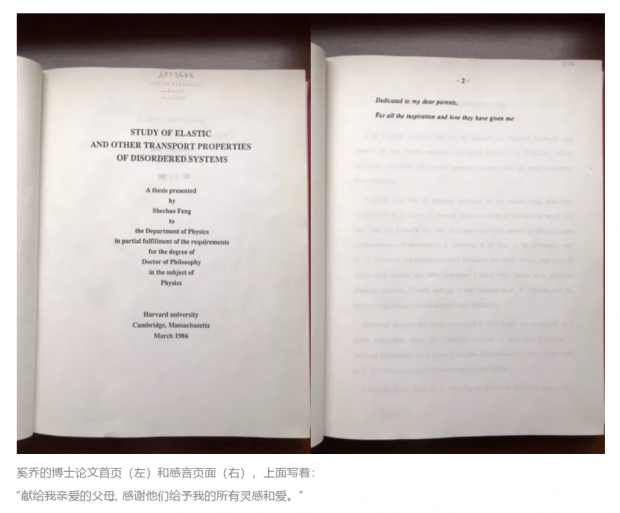

今日物理(Physics Today)1996年第一期刊登的冯奚乔教授的讣告。

我一生从来没有遇到过像奚乔这样奇特的人。回想起来,他真是一个罕见的天才,他做的每一件事都出奇地漂亮,每到一处都会给人留下深刻的印象。他以短短34年的生命,取得了那样令人瞩目的成绩,我们永远无法估量如果活到今天和将来,他会取得多么辉煌的成就,给这个世界带来多么丰厚的财富。他的离去对物理学,对他的亲人、同学、同事、朋友,对整个世界都是一个不可弥补的损失。

1 出生

冯奚乔于1960年10月1日出生在北京。爸爸冯宙鹏是国家经济委员会的总工程师,曾经任中国驻德国经济参赞;妈妈沈文筠是解放军304医院(现为中国人民解放军总医院第一附属医院)胸外科主任;弟弟冯一意,比奚乔小六岁,后来考入清华大学自动化系。

奚乔从小聪明好学,对世界上的一切都充满了好奇心,两岁半就开始和爷爷学水彩画,七岁开始学小提琴。当时正是文革初期,小提琴练习曲非常不容易找到,为了鼓励和支持小奚乔对音乐的兴趣,妈妈和外公不辞辛苦地为他手抄了许多小提琴练习曲。从那时起,小提琴就伴随了奚乔一生。

三岁的奚乔和爸爸妈妈(1963年于北京)(冯一意提供)

奚乔六岁时,弟弟的降临给全家带来了极大的喜悦。从一开始,奚乔就以大哥哥的爱心来呵护他的小弟弟,每天带弟弟一起玩。弟弟上幼儿园时,还在上小学的奚乔每天一放学就跑到幼儿园接弟弟回家。

全家福:高中时的奚乔和爸爸、妈妈和弟弟(1977年于北京)(冯一意提供)

2 大学

1977年恢复高考,我和奚乔一同考入北京大学物理系七七级。由于文革,高考中断了十二年,我们年级聚集了来自全国各地,多年渴望求知的年轻人,从16岁到30多岁的都有。奚乔是高二考入北大的,当时只有17岁,是我们这群人里比较小的。

当时物理系的编号是02,我们是77级,所以我们每个人学号的前四位数字都是7702,于是我们这个群体称自己为7702。我们7702分了三个班,奚乔在二班,我在三班。各班只是习题课和物理实验课分开上,大课及其他活动基本都在一起。虽然不在一个班,我和奚乔的交往还是很频繁的,经常在一起讨论问题。

奚乔非常聪明,也很勤奋。刚开始他的成绩并不是很突出,但进步非常快。举个例子:刚入学时,系里给我们安排了一个英语测验,按考试成绩给我们分了快班、慢班和免修。奚乔被分到了快班,我是免修。现在回想起来,那个免修的标准其实是非常低的,我上学前自修了一点英语,能够做一些普通的阅读,听、说和写的能力还差得很远。奚乔的英语水平提高得非常快。那时常常看见他早上起来在宿舍楼前走来走去地背单词;每个周末他骑车回家,还把生词卡片贴在车把手上,利用路上的时间记单词。不久,他就开始读大本的英文小说。一次,他来到我宿舍,递给我一本英文书,高兴地说:“这本书很有意思,是一本科幻小说,讲生活在公元六位数字年的人。我全部看完只有六个生词。借给你看看,我想你的生词一定比我还少。”这当然是一句恭维话,那时他的单词量早就超过我了,我到今天都很难找到一本只有六个生词的书。奚乔进步最神速的还是英语听说能力,他经常主动去找外国留学生聊天,练习口语。刚上三年级时,他的英语口语已经是我们年级里最好的了。1980年底学校办了一次理科系英语竞赛,他拿了全校第一名。

和所有的同学一样,当时奚乔努力把各科都学好。如果什么没有学好,他就会急得像小孩子一样。第一年下学期,赵凯华老师教我们电磁学,期末考试时,最后一道是个计算题,结果应该是两个物理量的二阶小量的差。平常我们在计算时,一般都习惯只保留一阶无穷小量,可是这道题如果那样算,最后两个一阶小量就会互相消掉,得到的结果是零,那显然是不对的。赵老师这道题出得真好,正应验了爱因斯坦说的: “凡事应该力求简单,又不能过于简单(Everything should be made as simple as possible, but not simpler)。”当时好多同学都在这个题上卡住了。我从考场出来,看见赵老师在外边等我们,刚上前去说了两句话,看到奚乔也从考场出来了,他哭丧着个脸,一见赵老师就冲上来,一边用手比划着一边说:“哎呀,赵老师,这个……这个……最后一道题……怎么做不出来呀?”说着说着眼泪都快流出来了。旁边有一个女生看着忍不住笑了。赵老师一看他这样伤心,赶快安慰道:“别着急,没关系,你看这道题应该这样做……”

和奚乔讨论问题是一种享受,他善于思考,对很多物理和数学问题都有深刻的理解。有两次他给我看他写的数学证明,让我帮忙看看有没有错误——长达几页的证明一环套一环,俨然展示了一个理论物理学家的素质,我当时看了非常佩服,夸了他几句,他还是像往常一样地谦虚了几句。

奚乔的小提琴拉得很好,我们的宿舍正好对着水房,经常听见水房里传出他优美流畅的琴声。他特别喜欢拉贝多芬的D大调小提琴协奏曲,晚上下自习回来,睡觉前听上一段真是一种享受。在学校时,他还上台表演过,表演完他问我:“怎么样?还行吗?喜欢吗?”我开玩笑地跟他说:“喜欢。爱因斯坦的小提琴也拉得好,你还是很有希望的。”我知道他最喜欢别人夸他小提琴拉得好——说他物理学得好,他总要谦虚一下,说他小提琴拉得好,他总是很高兴。

大学时的奚乔和爸爸、妈妈和弟弟(1980年于北京)(冯一意提供)

3 考CUSPEA

三年级上学期,我们被告知李政道教授要在下半年主持首届中美物理研究生考试——CUSPEA (China-US Physics Examination and Application) , 招学生到美国最好的大学去学物理。奚乔听了非常兴奋,到处打听招考的各种细节。当时我们还不知道要考什么,只是估计大学物理所有的课程都可能要考,而我们当时只上了两年半的大学,很多课程还没学。实际上当年那次CUSPEA考试用的是哥伦比亚大学物理系博士资格考试的题,那是研究生上了一年到一年半的课之后才参加的考试,通过了才能取得攻读博士的资格。这个我们当时并不知道,倒也是件好事,如果知道了,很多人可能就不敢考了。

奚乔抓紧时间自学了量子力学、统计力学等高年级的课程。我和很多同学也都认为这是一个难得的出国留学的好机会,决定试一试。1980年10月,我和奚乔还有系里很多同学一起参加了CUSPEA考试,考场就在北大图书馆。考试分两天举行,每天上下午各四个小时,考的科目是:经典物理(Classical Physics)、现代物理(Modern Physics)、普通物理(General Physics)和英语(English)。全部是英语试卷,我们之前从未接触过。美国研究生院的试卷和当时国内的试卷不太一样,题目比较新颖,但也很广,有的比较深。为了准备这个考试,我考前的几个星期都没有休息好,大脑一直处在紧张状态。奚乔告诉我他也没休息好,好像比我还糟糕,失眠得厉害,要吃安眠药才能睡着。两天16个小时下来,我们个个都考得精疲力尽。

不久后,成绩出来了,全国有126人通过了第一届CUSPEA考试,奚乔是北大的第一名,全国的第四名(前三名都比他年龄大,奚乔当时只有20岁,是当年考上CUSPEA中最年轻的几位之一),并且他的普通物理考了全国第一名。奚乔被哈佛大学物理系录取,同时我也收到了耶鲁大学物理系的录取通知书。

4 出国

1981年8月26日,我和奚乔登上了同一架去往美国的飞机。我们都是第一次坐飞机。我对什么都感到新鲜,到处跑跑看看,很兴奋地到处和人聊天。奚乔却一直在他的座位上睡觉——上飞机前,他不知听谁说坐飞机会晕的,吃了好多抗晕机的药,那些药吃得他头昏脑胀。飞机降落在旧金山机场,轮子接触跑道的那一刹那,整个机舱里不约而同地响起了热烈的掌声——机上的乘客大部分都是第一次来美国的留学生,我们以掌声感谢飞行员把我们平安地带到这里,同时也表达终于来到了这片美丽土地上的激动心情。奚乔可能这个时候才被掌声惊醒。就这样,我和奚乔同时踏上了美国的国土。

在旧金山入关后,我们又继续飞往纽约。到达纽约已是深夜,同机有好几个 CUSPEA 同学,纽约领馆派了一个大巴来接我们。当时中美建交才两年,中国在纽约42街,哈德逊(Hudson)河畔,买了一栋二十层的大楼作为驻纽约总领事馆。大巴把我们接到领事馆住下,当时领馆里人很少,很多房间都是空的,厨房在深夜给我们做饭——那时公派留学的还很少,我们享受了一次贵宾的待遇。奚乔和我还有几个 CUSPEA 同学同住在一个大房间里。

那时中国刚刚开始改革开放,我们这些经过了文革磨难的人第一次从一个当时贫穷落后的国家来到纽约这个世界级的大都市,都非常地兴奋和好奇,热烈地讨论接下来几天应该怎么玩。可是奚乔对这一切似乎都没有什么兴趣,第二天早上一起来,就见他匆匆忙忙地去换硬币,到街上的投币电话亭去打电话,然后就买了张车票提前走了。我到车站去送他,临别时,他跟我说:“赵平,很抱歉,我不能送你了。”当时我们都意识到,我们这两个过去三年半几乎天天见面的同学今后可能有一段时间互相见不到了。

5 留学生

哈佛新生冯奚乔在物理系 Jefferson Lab 楼前(1981年)(冯一意提供)

奚乔在哈佛物理系非常出色——在这个云集了世界上顶尖物理研究生的象牙塔里,他是尖子里的尖子,可以在课堂上把老师讲的当场听懂消化,课下只需花别人一半的时间,最后考试常常是名列前茅,还获得了一次哈佛文理学院(The Graduate School of Arts and Sciences)的优秀研究生奖(Merit Award)——这是一个极高的荣誉,全校只有很少几位杰出的研究生能够获得,并且每个人只能获得这个奖励一次。

学习上的轻松自如使奚乔有时间去参加许多课外活动:他常常去游泳,在学生乐队里拉小提琴并参加演出,交谊舞也跳得非常好。从三年级开始,奚乔在哈佛本科生宿舍做住校辅导员(resident tutor)。除了辅导大学生物理外,他还组织了很多活动,包括音乐会、艺术展览、中文桌等等。奚乔的智慧、热心、加上风趣幽默,使他赢得了许多大学生的爱戴。

入学差不多一年半后,奚乔和我在各自的学校通过了博士资格考试。之后,奚乔找了哈佛著名的凝聚态理论物理学家伯特兰·霍尔珀林(Bertrand Halperin )教授作论文导师。

奚乔自1983年开始在物理期刊,包括《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表凝聚态理论方面的文章。他最初发表的那几篇文章直到今天还每年被人引用,其中,他的第一篇PRL的文章已被引用了三百多次,包括过去五年还被引用了三十多次,可见他对今天凝聚态物理的影响。当时他只有23岁。

奚乔文章的署名是Shechao Feng。刚考上 CUSPEA 他就告诉我,他把自己的名字拼成Shechao,而不是汉语拼音的Xiqiao——因为后者美国人念不出来。来美国后,他又给自己起了一个英文名字Charles,所以他后来的文章署名是Shechao Charles Feng,或Shechao C. Feng。

奚乔最初几篇文章的合作者是斯伦贝谢-道尔研究中心(Schlumberger-Doll Reserch Center) 的科学家。斯伦贝谢(Schlumberger Ltd.)是世界上最大的油田服务公司,它有一个斯伦贝谢-道尔研究中心,主要做跟石油有关的研究,也做一些基础研究。这个研究中心每年要到哈佛开一个大的招聘会,主要招物理系的研究生去做暑假短期工作或者长期雇员,报酬颇丰。奚乔一开始就是这样被他们招去做暑期工作的。当时这个研究中心在康州的利奇菲尔德(Ridgefield, CT),离耶鲁只有一个小时车程。在哈佛读博士期间,奚乔每年夏天都到那里去工作。

从哈佛开车到利奇菲尔德要经过耶鲁,有几次他路过来找我玩,老同学久别重逢格外亲切。我们在一起聊了很多到美国后的学习和生活的经历。他特别喜欢耶鲁的建筑,尤其羡慕耶鲁的音乐厅 Woolsey Hall,说比哈佛的音乐厅Sanders Theater漂亮多了。我问他现在还拉小提琴吗,他说有时间还拉。在北大时他就告诉我,他爸爸妈妈花血本给他买了一把非常好的小提琴,他当时告诉我一个数字,现在记不起来了,只记得当时我听了还真是有点吃惊的。他说他把父母给他买的小提琴带来了,来美国后他又给自己买了一把更好的小提琴。

有一次从纽约回耶鲁的路上,奚乔邀我去利奇菲尔德,他带我在周围转了转,参观了他的研究所,然后到他的住地聊天,给我做饭吃。我还记得他炒了绿色的squash(编者注:西葫芦),还说:“这个在中国应该叫葫芦吧?不过好像没见过。”

1986年3月,到美国四年半后,奚乔提交了他的博士论文《Study of Elastic and other Transport Properties of Disordered Systems》(无序系统的弹性和其他传输特性),从此奚乔成为了冯博士。他的论文收集了他研究生时做的几项非常出色的工作,主要是研究无序系统的传输特性——他在这个方面做了开创性的工作。

6 博士后

1986年9月,赴美五年后,我从耶鲁大学毕业,到哈佛跟当时的物理系主任弗兰克·皮金(Frank Pipkin)教授做博士后。当时,奚乔已经在 MIT 跟李雅达(Patrick Lee)教授做博士后了。虽然我们都在剑桥市,但也没有经常见面。因为那时他已经做得相当不错了,开始找工作。不久,他接受了加州大学洛杉矶分校(UCLA)助理教授的教职。临走前,我请他来家中吃饭,给他送行。他那天心情特别好,说他很喜欢 UCLA,准备去那儿好好大干一场。1987年的夏天,奚乔开车横穿美国大陆,从东海岸到西海岸,去UCLA 当教授。

冯奚乔博士毕业照(1986年5月)(冯一意提供)

7 教授

到 UCLA 后,奚乔在学术上做得非常出色,平均每年都要发表十余篇文章。他的研究涉及到凝聚态物理理论的多个方面:还在研究生的时候,他就在无序介质中的弹性渗透(elasticity percolation indisordered media) 方面做了开创性的工作;在博士后期间,他在介观物理学(mesoscopic physics),尤其是普遍电导波动 (universal conductance fluctuation)方面做了非常重要的贡献;到了UCLA后,他的研究拓展到了随机介质中的光学波动(optical fluctuation inrandom media)、量子霍尔效应 (quantum hall effect)、超导体中的磁通量运动 (magnetic flux motion in superconductors)等方面,每一个方面都有杰出的贡献——8年内他发表了80多篇文章,有很多直到今天还在常常被引用。在凝聚态理论物理界,奚乔迅速地成为一颗冉冉升起的新星。在教学方面,他也是一位非常优秀、极受学生欢迎的老师。

同时,他还非常关注并参与政治。自从来到美国,奚乔就十分关注美国的政治。到了UCLA 后,他积极参与学校学术议会(Academic Senate)的活动,对学校的教学、政策和管理等方面提出想法。奚乔是一个和平主义者,反对暴力、武器、战争,主张和平、友好、合作。他曾到内华达州(Nevada)的美国核实验基地去抗议核试验,主张禁止和销毁所有核武器。1991年,他还参加了反对第一次海湾战争的示威活动。

到 UCLA 后的第二年,奚乔回剑桥来做学术报告,来我办公室找我,我带他参观了我的实验室,然后就聊起来。忘记说起了什么,他突发感慨:“好久不写中国字,现在好多字都不知道怎么写了。你能想起来 ‘寂寞’ 两个字怎么写吗?”

再次见面就是世界风云动荡的1989年。那年圣诞节,他取道波士顿去德国看他妈妈,在我家里住了三天。那几天东欧的政局正在激烈动荡,尤其是罗马尼亚,几个小时一变。我还记得圣诞节的晚上,我们一起在电视机前看新闻:罗马尼亚的大独裁者,中国的老朋友,齐奥塞斯库突然被抓起来枪毙了。这简直不可思议,一个堂堂的终身国家总统,居然被一帮看起来像土匪似的暴徒抓起来,几小时之内就给枪毙了。我们聊了很多那年世界上发生的事情,他告诉我这些年他已经去了好多个国家,还去了苏联。他把护照拿出来给我看,上面已经密密麻麻地打满了签证,还附上了很长的添加页,也都打得差不多了。后来我们又聊了聊物理和各自的研究工作。我记得他最后感慨地说:“人生真有意思,是吧?”

他走时我开车送他到机场,路上他跟我说自己的睡眠不是很好,希望一天有25个小时,那样就可以睡好觉了。那次是我们分别最长的一次,再次见面就是在五年半以后了。

奚乔在洛杉矶家里拉小提琴 (冯一意提供)

1990年代初,陈互雄同学开始收集我们的 Email,他想建一个通讯网络,把大家都联系起来可以互相交流——如果谁想说什么就写一个 email 给互雄,然后互雄转发给大家。1995年6月30日下午,奚乔突然让互雄转给大家一则 “good news”,那是他第一次,也是唯一的一次写给我们全体7702的邮件,在邮件里,他告诉我们,他即将成为加州大学历史上最年轻的正教授之一。我还保留了那份原件,全文如下:

Date: 30 Jun 95 13:46:00 PDT

From: "FENG, Shechao" <feng@physics.ucla.edu>

Subject: good news

To: "st403071" <st403071@BROWNVM.brown.edu>

Here is a note from Feng Shechao.

Happy holidays!

Huxiong

----------------------Original message----------------------

Dear Huxiong:

I have a good piece of news to share with you and the others from Peking U/Physics/77.

Starting July 1, I will become a Full Professor at UCLA.

At the age of 34, I became one of the youngest 10 full professors in the history of the University of California.

I am very happy about my promotion. Looking ahead, I intend to work hard to reach new heights, in academia, in business, and perhaps in U.S. national politics.

Best regards,

Shechao (Charles) Feng

好久没有联系,看见这好消息,我很高兴,马上拿起电话给他打过去,祝贺他晋升为正教授,并且告诉他下周我要去圣地亚哥开会,开完会可以到洛杉矶来看他。他很高兴,告诉我欢迎住在他家里。

冯奚乔教授和爸爸、妈妈和弟弟(1994年于洛杉矶)(冯一意提供)

8 天空才是极限(The sky is the limit)

7月15号开完会,是个星期六,我租了一辆车开往洛杉矶去看奚乔。按照他给我的地址,找到了他的家——那是在 UCLA 南边,离机场LAX比较近的一个新开发的住宅区。到了之后,我吓了一跳:原来他有一个这么漂亮的大房子。我上去按门铃,他非常高兴地出来迎接我,然后就带我参观了他的家。

参观完房子,天色还早,他兴致很高,问:“想不想去sailing?”正好帆船也是我的最爱,我一口答应。于是我们驱车来到离机场不远的一个海湾,那里有一个帆船俱乐部。奚乔要了一艘双体船(catamaran),他掌舵,我掌帆,我们就驶出去了。那天风特别好,我们玩得很尽兴。他说自己玩帆船也好几年了,马上就要拿到航海执照成为船长了,然后就可以独自出海航行了。

玩完帆船回来,我看见他客厅电视前放了一个乐谱架,上边有乐谱,旁边放着他的那把高级小提琴,心想那一定是他平常拉琴的地方,就请他拉一首,他很高兴地拿起琴拉起来。那是我十多年后再一次听到他的琴声,优美的旋律把我带回到了我们的大学时代……

第二天是个星期天,他开着敞篷保时捷带我出去兜风——把车的顶盖放下来,在洛杉矶的高速路上狂奔。他喜欢把油门踩下去,体验保时捷马达加速的能力。车上他告诉我,他喜欢电影《洛杉矶故事》(L.A. Story),体现了他当时的心境。

下午奚乔带我到学校的游泳池去游泳,他说自己每天都来游:“游泳是很好的运动,就是有点 boring。要是能发明一个能防水的小收音机戴在头上,塞上耳机,头顶上顶个小天线,一边游一边听音乐或新闻,那就好了。”几年后,我在商店里还真看见了这样可以带着游泳的小收音机,我那时就想:啊,那就是奚乔想要的,要是还能买一个送给他多好…… 当时我的泪水就禁不住涌了上来,感到内心一阵绞痛。

从游泳馆出来,奚乔带我参观了物理楼和 UCLA 的校园。走到商学院的新楼前面,奚乔请一位女学生给我们拍照,那位女生接过相机问:“你是新来的学生吗?” “我在这儿教书。” 奚乔笑着回答。奚乔是那样的年轻,不知道的人还真以为他是学校的学生。

那时奚乔已经当了八年的大学教授,除了在学术上取得了卓越的成就外,在各个方面都比以前成熟多了。他尤其关注美国政治,唯一看的电视频道就是 C-SPAN,看国会两院的辩论和听证可以专注地看很久。他桌上放着一本美国宪法,随时就拿起来看看,引用里面的几个条文。他还说自己准备从政,已经想好了纲领平台,也许在几年之内竞选参议员。

当时在加州大学一个很热烈的辩论题目是优惠性差别待遇 (Affirmative Action,指给予少数群体或弱势群体在入学和就业上以优待来消除歧视)。奚乔是反对优惠性差别待遇的,他主张在成绩面前人人平等,不能以种族背景决定取舍,就如马丁・路德・金的那句名言里说的:以品格优劣而不是肤色来评价一个人。他在 UCLA 的校报上发文阐述了他的观点,后来,《洛杉矶时报》(LA Times)又用一个整版刊登了奚乔的文章。在那篇文章里,奚乔搜集了大量的数据,有条有理地阐述了他的观点,使我联想到了当初那个做数学证明题的大学生的才华,和今天他作为一个理论物理学家的气质。

当时优惠性差别待遇是一个非常热,也非常敏感的问题——尤其对于一些大学生来说,是一个非常触动他们感情的问题。作为加州大学的教授,发表了这篇文章后,奚乔在这个问题上已经小有名气,后来又接受了相关的电台访谈和电视辩论直播。奚乔说话思路清晰,逻辑严谨,口才又好,更重要的是他有一颗愿意为民为国奉献的爱心。如果他从政,我相信他一定会受到很多选民的喜爱。我当时真为奚乔感到自豪。

还有一个让奚乔振奋的事情是他当时在学术上取得的进展——他在研究用近红外散射光探测人体肿瘤,如乳腺癌。他已经完成了理论模型,准备把它做成小而便携的仪器,并且有很高的准确度。如果成功了,就准备把它商业化,投入批量生产。他非常兴奋地描述了对这个项目美好前景的规划,包括成立一个大公司。一次我们的车开到UCLA外面的一条大街上,他很兴奋地说:“到时我的公司会在这条街上盖起两幢很高的大楼……”

奚乔告诉我他八月要到汕头去参加第一届国际华人物理学大会,九月要到西班牙巴塞罗那去参加国际光电工程学会欧洲大会(SPIE EUROPTO ’95),他要在会上介绍他的近红外医疗探测器,还被邀请会后到巴黎去做学术报告。

我在奚乔家住了整整一周,我们海阔天空地聊了很多。我去的那个月初,他刚刚晋升成正教授,我还从来没有见过他这么高兴。自1978年2月第一次见面,我已经认识他17年半了,这刚好是他年龄的一半。17年里,他从一个早上起来在晨曦下背英文单词、考试做错了题还要哭鼻子的小孩子,成长为一个成熟有魅力的男人、一个受人尊敬的大学教授、一个有国际影响的科学家。但是对奚乔来说,这一切只是刚刚开始。他认为,在美国这片自由的土地上,只要努力,没有实现不了的梦,只有天空才是极限(Only the sky is the limit)。

7月22号晚上,我告别奚乔坐飞机回波士顿。那天他正好感冒了,我告诉他不必送我了,我们在他家门口互相道了再见。那是我和奚乔在一起时间最长的一次。我万万没有想到,那竟然也是最后一次。

9 天空

我到家后马上给奚乔发了电子邮件,感谢他的热情接待,并且很高兴看到他在各方面都如此的成功。他几分钟后就回了我的邮件,说他同样很高兴我能够去看他,并且希望不久我们在波士顿再见。

9月中旬的一个晚上,我像往常一样睡觉前查一下email,突然一则消息跳入眼帘:“冯奚乔教授于9月16日在巴黎去世!” 什么?什么?我完全不能相信自己的眼睛。这怎么可能?我马上拿起电话给他打了过去,听见他的声音在留言机上说:“我正在出差,将于9月22号回来。请留言,我回来后会回你电话。”他的声音又让我回到现实中来。对呀,他告诉过我他这个月去巴塞罗那和巴黎开会。难道我刚才在做梦?

但是很快,这个不可置信的噩耗竟被证实是真的。第二天我给奚乔的导师 Halperin教授打了电话,他也听说了这个不幸的消息。我震惊了,整个7702都震惊了。怎么回事?到底发生了什么?为什么?

那些天我非常地悲痛,眼泪不知不觉地一个劲地往外涌,整个人就像生活在一场噩梦里一样,脑海里全都是奚乔的身影和音容。回想起不到两个月前跟他在一起的那一周,一切都是那样的栩栩如生,好像随时都可以跟他交谈。怎么可能他现在居然已经永远地离开了这个他如此热爱的世界呢?他刚刚提升为正教授,刚刚搬进他的新房子,出门可以开他心爱的跑车,他的事业正如日中天,他被那么多人羡慕和敬佩,他是那样的快乐,他似乎拥有这个世界上他所想要的一切,他还有那么多宏伟的计划想去实现。他怎么会舍得把这一切都放下,而到另一个世界去呢?我百思不得其解。

记得我们一同驾帆航海的时候,奚乔在船上告诉我,他马上就要拿到航海执照而成为船长了,然后就可独自出海航行了。奚乔船长,想必你现在已经拿到航海执照了,你一定正在太空中遨游,发现新的目标,向宇宙的深处驶去 ……

10 归宿

奚乔的英年早逝给他的亲人、朋友、同学和同事带来了无限的悲痛。他去世后,唁电像雪片一般地飞来,来自加州大学校长 Jack W. Peltason 教授、UCLA 校长 Charles E. Young 教授、奚乔的导师 Bertrand Halperin 教授、Patrick Lee 教授、李政道教授,和在斯伦贝谢-道尔中心以及世界上许多国家和奚乔共过事的科学家和认识他的朋友,大家都对奚乔的早逝表示深深的哀悼和惋惜。

奚乔的葬礼于1995年10月21日在洛杉矶南边临海的一个小城 Rancho Palos Verdes的Green Hills Mortuary & Memorial Chapel举行。他的骨灰被安葬在Green Hills Mortuary公墓。我们亲爱的奚乔同学永远安眠在一个风景秀丽、朝着太平洋的山丘上,面向着中国北京——那个他出生的地方。

奚乔葬礼的程序册

(2018年3月30日原稿,2019年3月3日修改于美国麻州剑桥市。本文是缩简版。感兴趣的读者可以点击下面的链接阅读全文。)

【后注:冯奚乔于1995年9月16日晚上在他一位法国同事的家中去世。巴黎警察当时仔细检查了出事现场,最后结论是意外(accident)。】

附:下面是奚乔的弟弟冯一意为本文写的一段怀念哥哥的文字:

别人提起我的哥哥总会想起他是个会拉小提琴,会画画,多才多艺的北大学霸,哈佛博士,麻省理工博士后,和物理学界的骄子。

但我常常想起的却是他小时候“罩”着我的情景。我哥哥比我大六岁,我上小学的时候天天和大院里的孩子混,不时会发生肢体的冲突。有一次我和人打架,他有两个哥哥是院里的“名人”(到今天就是所谓的老炮)。他们来家找我,我哥哥那时在同龄中算弱小,但他挡在我面前周旋,直到对门的大人来解围。1976年唐山地震,北京也震的不轻,妈妈在医疗队,爸爸在廊坊,家里只有哥哥和我。我清楚的记得哥哥把我从床上中拉起来拖到楼下,到了楼下我还半睡半醒。我那时只穿了个小裤衩,哥哥一直陪着我到天亮,然后冒着危险上楼给我找衣服。

哥哥去世已经20多年了,这期间我也成家立业,陆续送走了父母。我一直遗憾没有能够和哥哥分享这其中的喜怒哀乐和悲欢离合,亲爱的哥哥,你永远活在我的心中。

作者简介

赵平,北京大学物理系七七级,考取首届CUSPEA(李政道教授发起的中美联合物理研究生考试),于1981年赴美国耶鲁大学留学,1986年取得物理学博士学位,同年入哈佛大学物理系做博士后,现任职于哈佛-史密森天体物理中心,研究领域是高能天体物理。本文原载于北京大学物理系七七级入学四十周年纪念文集《回首春风》(购买:amazon.com 搜索7702@40),在此略作了修改。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号