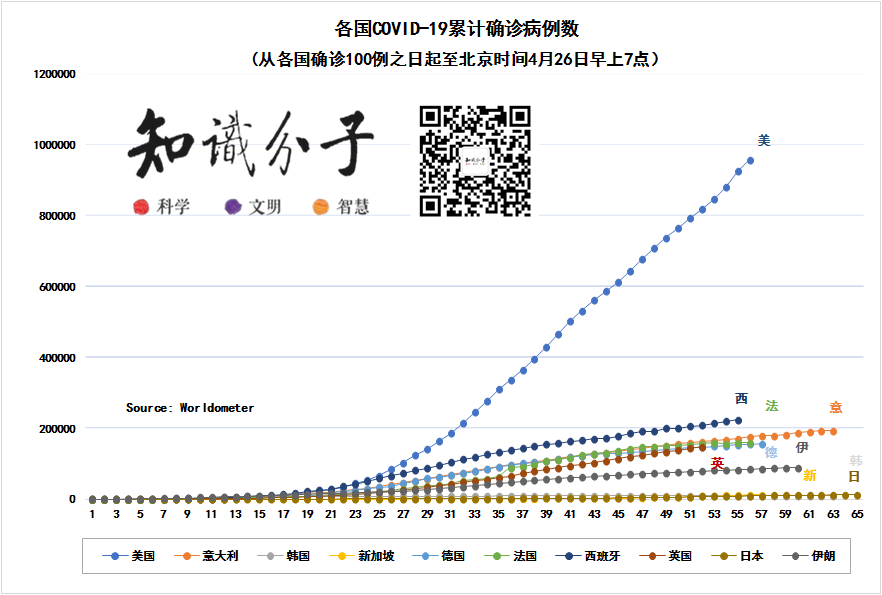

截至北京时间4月26日7时,全球新冠肺炎累计确诊病例数超291万,其中死亡病例数超20万。制图:知识分子(数据来源:worldometers)

“我按照自己的意愿度过了我的一生。我希望改变自己的性别,于是我从女性变为了男性。我希望成为一名科学家,于是我成为了科学家。我希望研究胶质细胞,我也做到了;我为我坚信的理念发过声,也相信自己为这些理念的传播做出了贡献,至少,我为以后会发生的改变做了铺垫。我没有任何遗憾,并且已经做好了离世的准备。我真的度过了最好的一生。”

美国研究神经生物学的学者中,几乎所有人都知道本·贝尔斯教授。他是研究神经胶质细胞对于神经元影响的先驱。人的大脑的细胞分为神经元与神经胶质细胞 [1]。神经元能通过电信号(又称为神经冲动)与其他细胞交流,使我们能够感知世界,产生思维,控制行动。但从数量上来说,神经元却不占多数——超过50%的脑细胞实际上是不能传导神经冲动的神经胶质细胞 [2]。由于不像神经元那样可以传导神经冲动,看似“沉默”的神经胶质细胞长期被学术界所忽视。本·贝尔斯教授带领着自己的团队揭示了神经胶质细胞并不是神经系统的附属品,而是通过分泌多种蛋白因子而促成神经元与其他神经元形成连结,在大脑发育和修复神经元损伤的过程中起到了至关重要、甚至是决定性的作用 [3]。他的团队开发出了一系列分离、培养神经胶质细胞的实验技术和工具,并且将这些宝贵的技术毫无保留地分享给所有同行。这些研究手段让人们得以逐步揭开神经胶质细胞功能的神秘面纱,革命性的推动了神经科学领域的发展。科研之外,本·贝尔斯教授曾写过三篇时评,分别题为《性别重要吗?》、《如何选择博士导师》、《导师不应阻碍博士后研究员的职业发展》[4-6]。这三篇时评在学术界产生了深远的影响,并让他,以及他传奇的一生,在神经生物学圈外广为人知。

彼时,骆利群教授到斯坦福大学生物系担任助理教授还不到两年。在当时的生物系,绝大多数教授是男性,只有医学院的神经生物学系有位性格直率的女教授芭芭拉·贝尔斯。系里学术氛围浓厚,教授们时常会邀请世界各地的学者来讲学。一天,骆利群教授收到了同事芭芭拉·贝尔斯教授的一份请求。她邀请了一位学者来斯坦福讲学,可不巧的是,访客来讲学当天她临时安排了要做一场手术。于是,她想拜托骆教授代为接待这位学者。骆教授想也没想就答应了下来。等两人交接完细节之后,他突然才意识到,芭芭拉·贝尔斯教授好端端的为何要去做手术?于是,他问道:“你咋了?(What’s wrong with you? )”初来乍到的骆利群教授的确不知道:他的女同事芭芭拉这是要去切除卵巢,并且开始接受前列腺素疗法,正式变成男性,改名为本·贝尔斯。

决 定

对于当时的芭芭拉·贝尔斯教授而言,决定变性的过程既漫长,又迅速。43岁的她有着近乎完美的履历——她当时已获得斯坦福大学的终身教职。而在那之前,她先后分别在麻省理工学院获得了生物学本科学位,在达特茅斯学院获得了医学博士学位,在哈佛大学获得了神经生物学博士学位,在伦敦大学学院完成了博士后训练。但在四十多年的人生中,她从未认同自己的女性身份。从小,她像男生一样,更喜欢机械、汽车、科学相关的玩具。同时,她非常反感女性化的衣服和装扮,也无法理解为什么她的姐姐能够那么自如的坐在镜子前化妆。她悄悄地怀着这样的困惑,度过了极度抑郁的少年和青年时期。投身于科学研究让她感到快乐,并且能让她暂时忘记对自己性别的苦恼。她刚到斯坦福大学任教不到两年时,她的一侧乳房被查出患有乳腺癌。主治医生建议她切除掉病变一侧的乳房。她马上同意了这个建议,并请求医生把另一侧乳房也一同切去。医生听到她的请求时感到非常吃惊——一般没有必要切除正常器官。不过,考虑到芭芭拉的母亲也曾经得过乳腺癌,她的乳腺癌可能基于遗传因素,主治医生便同意为她进行双乳切除术。医生根据过往经验,建议芭芭拉进行乳房重建手术,但这个建议被她当场回绝。术后的芭芭拉不但没有大多数女性会因失去乳房而产生低落的情绪。反而感到一身轻松。后来,她在回忆录中写道:“我终于不用再为我的乳房的存在而受累…… 我终于有一个与我想象中的自己更接近的身体了。”1997年秋的一天,芭芭拉·贝尔斯教授偶然读到了旧金山时报上的一篇报道[8]。那篇报道讲述了一位进行了女性变男性手术的人的经历,以及从小一直与他相伴的性别困惑。这是芭芭拉·贝尔斯教授第一次意识到,她一直以来对自己性别的苦恼和耻感,以及那些与之相伴的黑暗情绪,都有人曾经历过。她不是独自一人,而是跨性别者(transexuality)中的一员。而有人已经找到了她之前并未听说过的解脱的办法——变性。按照报纸上的信息,她联系到了斯坦福大学附近的那家能做变性手术的诊所。诊所的医生为芭芭拉做完检查和心理测试之后,确认了她的情况符合进行变性手术的条件,并且愿意为她提供变性服务。那时,性别焦虑(gender dysporia,旧称性别认同障碍)仍然被列为精神疾病之一。根据自己所受到的医学训练,芭芭拉很清楚自己没有精神病。但当时的美国社会对变性人的接受程度并不高。不少变性人在变性后换了工作,甚至换了名字。此时,芭芭拉刚刚拿到斯坦福大学的终身教职,变性后隐姓埋名并重新开始职业生涯是几乎不可能的。她热爱科研,也无法想象自己放下学术去从事别的行业。她问自己:变性后,我还能申请到研究经费吗?还会有学生和博士后愿意加入我的实验室做科研么?还会有人邀请我去参加学术会议吗?她担心做出变性的决定会终结她刚刚起步的学术生涯。但放弃改变性别则意味着她将继续忍受性别焦虑给她带来的痛苦——那种痛苦曾多次让她产生轻生的念头。这些问题困扰了她好几天,夜不成寐,不胜其苦。她问自己:是去变性放弃事业,还是去自杀放弃生命?就是在这样的心境下,她鼓起勇气,写信给她最信任的三人征求建议。芭芭拉与家人关系不甚亲密,知心朋友也不多。她最信任的这三人中,一人是她的博士导师,一人是她的博士后导师,第三个是她的同行。在这之前,芭芭拉从未对身边的同事朋友提起过自己的痛苦,所以即便是这三人,在收到这封信之前,也对芭芭拉的性别困惑毫不知情。芭芭拉·贝尔斯教授是幸运的。这三位她非常信任的人收到信后马上回复了芭芭拉,并都在信中表示会无条件支持芭芭拉做自己认为正确的事。1997年12月,她给家人、同事、朋友写了一份长信。信中阐述了她在成长过程中的性别困惑,以及这些困惑带给她难以承受的痛苦——很长一段时间以来,她以为自己的问题是个例,是无解的,不会被社会理解也无可言喻。可是,她后来了解到世界上还有一些像她一样对自己性别存在困惑的人,也了解到变性手术也许可以解开这个死结。她意识到自己不是独自一人,决定诚实地面对自己。她写道自己将在近期进行卵巢切除手术,并开始接受激素治疗,正式改名为本·贝尔斯。变性前的芭芭拉·贝尔斯教授与变性后的本·贝尔斯教授

发 声

变成本·贝尔斯教授后,生活和工作照常进行。他快乐了很多,也再没产生过自杀的念头。从女性变成男性的经历让本·贝尔斯教授体验到了一些从前作为芭芭拉时无法注意到的事情。男性视角给了他别人没有的机会:他体会到了社会对待男性和女性的不同方式。变成男性后,本说:“我终于可以不用被别人打断而完整地说完一句话了。”一次,本受邀到一所大学做讲座,介绍自己实验室中的最新成果。报告结束后,他听见台下个两位同行在窃窃私语—— “本·贝尔斯的科研工作非常好,比他姐姐做的好多了”。说这话的人,以为本·贝尔斯和芭芭拉·贝尔斯是姐弟俩。这句无心的点评让台上的本陷入了深思:这是偏见吗?女性科研人员是不是更容易受到不公正的待遇?这个社会对于女性是不是真的存在偏见?此刻,他回想起自己还是女性时的求学经历,发现当年自己也曾受到偏见。在麻省理工读本科时,她一度非常喜欢计算机编程,还曾拿到著名的贝尔实验室提供的奖学金。有一年,她选修了一门高年级的人工智能课,课上只有她一名女生。一天,教授出了一道非常难的习题。班上只有芭芭拉解出来了。但教授拒绝认可她的解法,并认定芭芭拉一定是请她的男朋友帮忙才做出来的。当时的芭芭拉只是对这个莫须有的指责感到愤怒——因为她没有男友。她以为教授只是认为“芭芭拉解不了这么难的题。”但现在,变成本·贝尔斯的他终于意识到,当时教授的指责很可能是基于对于女学生的偏见。那位教授认为“女生解不了这么难的题。”当年,计算机系里绝大多数的教授和学生都是男性。而芭芭拉没有继续从事计算机的工作,却决定转而研究生物学,因为潜意识里认为自己作为女性不适合计算机行业。虽然他从不后悔转专业——他很热爱自己现在的研究工作——但是他开始意识到,有许多女性的人生因为这种偏见受了限。2005年,时任哈佛大学校长的拉里·萨默斯(Larry Summers)公开表示:大学里,理工科教授中女性较少的主要原因是女性天生缺乏胜任理工学科的能力。随后,另外几位教授也分别在不同的场合发表了类似的看法。听到这番赤裸裸的性别歧视的言论,本·贝尔斯教授愤怒了。本·贝尔斯教授选择与发表这些言论的学界名人正面对峙。在《性别重要吗?》一文中,本·贝尔斯教授表示,教职工队伍中女性数目少于男性并不是因为女性的能力缺陷,而是女性作为一个整体在科研的道路上受到了更多偏见和阻力 [4]。有研究表明,在申请研究基金项目时,一位女性申请者要比同等的男性申请者的学术论文产出高2.5倍才能获得同样的评分[10]。那些居高位者不仅不帮助女性克服和消除这些阻力,反而指责女性的能力,这是他最不能接受的。他同时指出,这些偏见不仅存在于男性群体,也存在于女性自身:许多在现有体系里取得成功的女性科学家常常对别的女性同胞“过河拆桥”,错误地认为如果别的女性越不成功,她们自己的成就就会显得更大。最后,他建议高校和各大机构在领导层增加女性数量,呼吁学术界人士为包括女性在内的少数群体的利益多多发声。他自己便曾多次以实际行动抗议性别不平衡。他不遗余力地支持女性科学家。当他到别的学校开讲座介绍自己实验室的最新工作时,他会演讲的中间插入专门宣传自己实验室的女学生的幻灯片,而不是在演讲的最末尾。

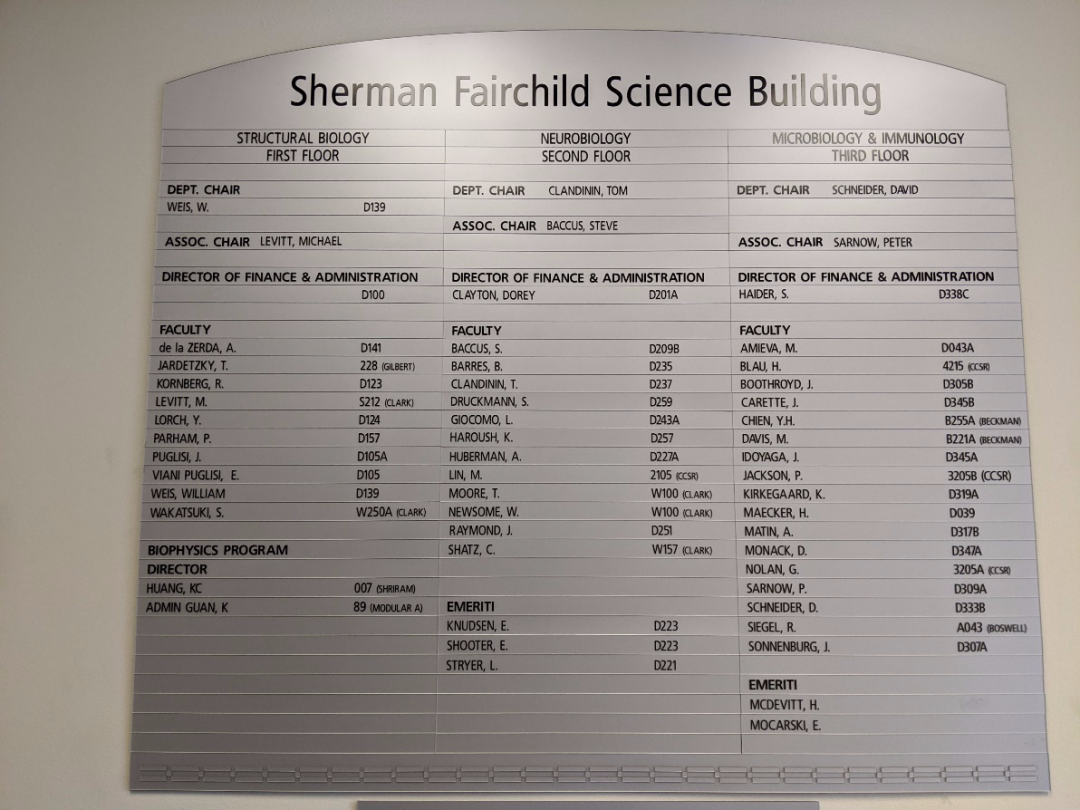

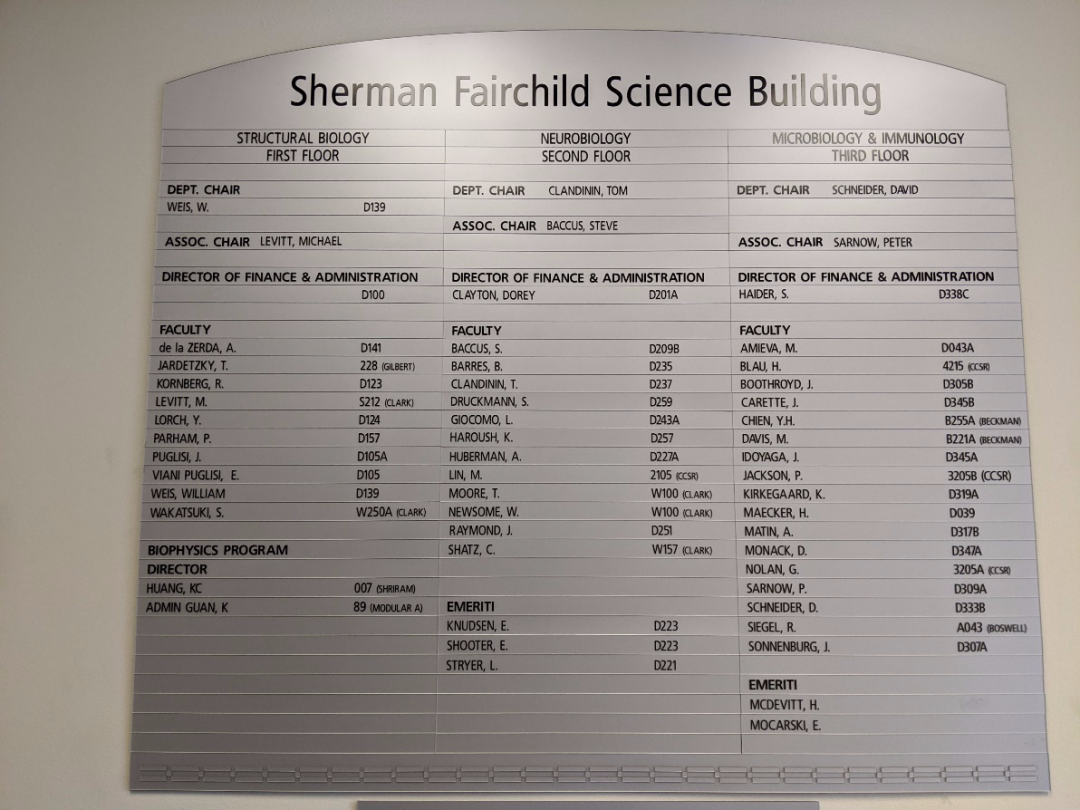

本·贝尔斯教授的办公室位于斯坦福大学谢尔曼·费尔柴德(Sherman Fairchild)科学楼D235室(笔者摄)

一次,他收到一封邀请他去荷兰参加一个关于神经科学的学术会议邀请信。他注意到受邀的演讲35名嘉宾中居然有34名男性。

“在给我发了演讲嘉宾的名单后,你们居然还有脸邀请我!看起来,你们邀请的35名嘉宾中只有1名女性。贵校即便是地球上最后一所学校,我也不会去拜访的。你是觉得女性做的科研不够格吗?你如何面对你自己所教导过的学生中超过半数的女学生呢?你是想告诉他们只有男性才有资格被邀请去做讲座吗?如果你真的很想找人介绍神经胶质细胞,我曾经教过许多非常优秀的女学生和研究员(此处,他列出了三个名字),请你去邀请她们。另外,你们系的教授列表里女性看起来也非常少(17名教授里只有1位女性)。总之,我要拒绝你的邀请——你们系真是糟糕透顶了。在你们系女性教员数量有足够改善之前,不要再邀请我了!” [3]本·贝尔斯教授的这份坚持,不仅仅为女性,也是为所有的少数群体。他曾经多次表达对美国学术界对亚裔的歧视的不满,也曾经积极推动霍华德休斯基金会在审批基金时取消一切地域和学校的限制。曾几何时,该基金会要求申请人必须是某些名牌大学的教授,并且对这些学校能送审多少份申请有名额限制。他三番五次地 “打扰” 该基金会的负责人和评审委员会,希望他们能取消这些限制,让申请人能够自主提交申请。基金会最后听从了他的建议,取消了申请过程中的限制。这大大增加了少数群体,以及在不太知名的学校任职的研究人员获得经费的可能性。

本·贝尔斯教授工作了二十多年的办公室(笔者摄)

师 者

能在本·贝尔斯教授的实验室做研究,是非常少有的经历。他给每位博士生和博士后建立独立的经费账户,允许他们自己申请并管理经费。他给每个博士后研究员都配了单独的技术员,并且配给这些技术员相当高的薪资(甚至大大高于博士后研究员本身的薪资)。许多研究员在实验室一呆就是十年二十年,前后“辅佐”好几届博士后。这大概是贝尔斯教授的实验室里实验技术能完整的传承下来、并在世界各地的实验室里发扬光大的秘诀之一。眼下,学术界有许多教授要么不允许自己训练出来的学生带走课题,要么在学生离开实验室后与其直接展开课题上的竞争。如果不让学生带走自己花了许多年心血完成的课题,他们独立门户后做研究要从哪里起步?即使学生被 “允许” 带走课题,若老师直接与学生进行正面竞争,初出茅庐的新人资源匮乏,又怎么争得过资源丰富的老师呢?在这种恶意竞争的环境里,学生如何积累自己的学术资本?但这却是许多学者正在经历的残酷现实。本·贝尔斯教授真心希望自己的学生们在从实验室离开后,能独立做出优秀的工作。他一直认为,每一位博士后研究员的研究课题都是属于他们自己的智慧结晶。所以,几十年来,他鼓励每一位学生在学成离开实验室时带走自己的研究课题及所有衍生的研究材料和技术,并承诺自己不会继续进行任何与这些课题直接相关的研究,以保障他们在学术生涯刚刚起步时能不受太多竞争压力。但他真的是少数中的少数。环顾四周,他为其他学生所承受的恶意竞争感到痛心。2017年,他发表了一篇《导师不应阻碍博士后研究员的职业发展》的时评 [6]。“这是一个非常敏感的话题,我也是直到现在才能舒坦地对此发表言论。因为,我患有晚期胰腺癌,所以我漫长的研究生涯也已经到尽头了。”[6]那些自私的导师们之所以不允许学生带走课题,或者允许带走却跟学生恶性竞争,或是为了在一个领域内称霸、又或是为了避免太多人在本领域竞争而影响自己获得诺贝尔奖的概率。本·贝尔斯教授认为,这些都是彻底的自私行为。这种行为对科学本身有百害而无一利。许多功成名就的科学家往往会因固有的观念而限制一个领域的前进,而青年科学家虽然积累较薄,但创新能力更强,更有可能用新的想法推动科学的前进。他警告,恶意竞争会迫使许多青年科学家放弃科研,让科学陷入停滞。每一名科研工作者都应以培养下一代科学家为己任。“在生命的最后时光里,我最苦恼的是在我有生之年无法看到我感兴趣的那些关于神经胶质细胞的问题得以解答。但是,想到日后我离世多年时,我指导过的那么多优秀的青年科学家将会在他们自己的实验室里继续探索这些问题,我心中就感到无比欣慰。”[6]

实验室公告栏贴满了实验室成员拍摄和恶搞的照片(笔者摄)

一天,本·贝尔斯教授正在家工作时,突然心脏病发作。待稍微能行动时,他独自开车去了医院。在那之前,他身体状况已经不太理想。他在2015年11月被查出甲状腺癌(经过手术治疗后病情得到控制),后来又被查出腿部静脉血栓和心脏病。那天,他到医院时,接诊他的医生根据病情,感觉问题可能不是心脏病那么简单。决定将他留院,做进一步的检查。就在贝尔斯实验室的成员们焦急等待结果的时候,本·贝尔斯教授给大家发来了一封长信。造成他的静脉血栓和心脏病等一系列身体状况的元凶时被称为 “万癌之王” 的胰腺癌。胰腺癌的五年生存率仅有9%。但是,在信中,教授讲的最多的不是他的健康状况,而是他的许诺——他会尽自己最大所能让所有实验室的学生们完成学业和培训。本·贝尔斯教授顽强积极地与病魔斗争,尝试了所有可用的治疗手段——包括服用许多有极大副作用的药物和参加了多项临床试验。一次,他刚刚接受完化疗,马上告诉实验室的人接下来的日子里他可以做到每14天中工作10天(这已是跟正常员工一周7天工作5天一样的强度)。本·贝尔斯教授实验室里的一名博士后李清昀把一篇论文稿发给他。即便在住院的日子里,本·贝尔斯教授仍然在当天把认认真真改好的稿子发回给了李博士。随着时间的推移,无奈本·贝尔斯教授的病情还是持续恶化。在生命的最后一个月里,他选择了放弃治疗搬回家中居住,继续工作。癌痛发作时,他不得不靠吗啡止痛。2017年12月27日本·贝尔斯教授在美国加州的家中去世。在他确诊到离世的短短近两年的日子里,他从未放弃工作。他数着自己手上许多未完成的事,一件件的去完成:不管是写完那些还没写完论文,安顿那些还没有毕业的学生和还没出站的博士后研究员,还是慢慢的为实验室将离职的工作人员安排新的工作,等等。除此之外,他还有一事。弥留之际,他给自己带过的所有的学生发信,告诉他们:给你们写推荐信是我所剩无几的生命中最紧要的事。这些学生里有人毕业多年,已经评上终身教职。有人仍是青年助理教授。有人已经能独立带团队在顶尖的学术杂志上发表成果。有人还在寻找研究方向。当然,还有四个博士后仍未出站,一年后才能开始应聘教职。本·贝尔斯教授很清楚,这些学生们找工作、换工作、评职称、评奖项,都需要导师的推荐信。当时,他的身体状况已经不容许自己坐在电脑前打字。他只好拜托几个多年前朋友轮流来家里,让他们把自己以前给每个人写好的推荐信一封一封地调出来,念给他听。然后他再口述出需要更改和增加的地方。不管是哪一年离开的学生,他都要把每人最新的研究成果加到信中。对于那些四位正在找工作的学生,他在斯坦福大学内帮每个人联系了一个对接的教授,让对方帮自己保管这位学生的推荐信和相关经费的报销事项,并托付他们继续指导这些学生。不仅如此,他还会拜托每位保管人主动提名学生申请这个奖项或那个经费。此前,他给许多大学的招聘委员会的负责人、校长发过邮件或打过电话,亲自推荐自己的学生。本·贝尔斯教授去世一年后,他手下最后四个博士后研究员同期开始找工作。其中三人找到了美国排名前二十的大学的助理教授职位,另一人在美国顶尖的生物医药公司成为独立研究员。李清昀老师就是这四人中的一位。2019年末,他带着他在博士后期间的技术员一起入职华盛顿大学圣路易斯分校,开始了自己的独立学术生涯。本·贝尔斯教授曾经说过:导师如父母,应把自己所有无私地给与学生(“As with good parenting, I believe that one should give to one’s trainees until it hurts to do so”)[6]。他终生未婚,在他眼中自己的学生和科研事业就是他的孩子。他一共培养过45名博士学生、博士后研究员,其中至少有24位大学教授,6名从业医师,6名在医药公司担任研究员。而在美国的博士生导师所培养的学生里,能当上大学教授的比例平均不超过10%。

斯坦福大学神经生物系的教授合影,本·贝尔斯教授位于图中第一排左二(笔者摄)

尾 声

在我读博士期间,曾经听老前辈们说过:顶尖优秀学者的工作往往有设定议题(agenda-setting)的力量——潜移默化地为一个领域未来许多年的发展方向设定议题、定下蓝图。本·贝尔斯教授的工作改变了人们对于大脑的认知,拓宽了神经生物这一学科的疆域,而他在科研之外,也深深影响了学术界内重大议题。他是一位当之无愧的议题设定者。今天的每一位青年学者都有幸活在他带头争取来的更好的世界里。在本·贝尔斯教授放弃治疗之后的那最后几个星期里,骆利群教授多次去家里探望他。有好几次,本的状态已经很不好。但过几天,他的身体状况似乎又能恢复一些。这么反复几次之后,骆教授再去探望时,他满脸歉意:“利群,真的是非常抱歉我还活着,害的你们反复来看我。”他曾经多次跟自己的学生们掏心窝子:很多年前在他患乳腺癌时,他就被查出有 BRCA2 基因突变。他的母亲因乳腺癌而在四十多岁时就去世了。他笑着跟学生们说:“我一直都知道自己的人生短暂,所以我才活得这样竭尽全力。(I always knew that I would live a short life,which is why I lived so fiercely.)”本·贝尔斯教授离世后,包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《科学》,《自然》等近百家媒体发表了纪念他的文章 [11-16]。在其中一篇纪念文章中,他曾经的学生、现任斯坦福大学神经生物学系的安德鲁·休伯曼教授回忆起本·贝尔斯教授曾经说过的一段话:“我按照自己的意愿度过了我的一生。我希望改变自己的性别,于是我从女性变为了男性。我希望成为一名科学家,于是我成为了科学家。我希望研究胶质细胞,我也做到了;我为我坚信的理念发过声,也相信自己为这些理念的传播做出了贡献,至少,我为以后会发生的改变做了铺垫。我没有任何遗憾,并且已经做好了离世的准备。我真的度过了最好的一生。”[12]一位爱画画的实验室成员为本·贝尔斯教授所画的像,画的旁边摆满了绿植,生机盎然。(笔者摄)

在本·贝尔斯教授2017年底去世后,其实验室继续正常运转直到2019年12月。在实验室正式关门前,我有幸采访了骆利群教授与本·贝尔斯教授关门弟子之一李清昀教授,并在李清昀教授的陪伴下拜访了本·贝尔斯教授昔日的实验室。感谢他们与我分享了许多关于本·贝尔斯教授的珍贵回忆,并为本文提出了宝贵的修改意见。本文中提及的部分故事取自贝尔斯教授的自传。

参考文献1. Eric Kandel, et al. Principles of neural science (2000).

参考文献1. Eric Kandel, et al. Principles of neural science (2000). 2. Christopher S. von Bartheld, et al. The Search for True Numbers of Neurons and Glial Cells in the Human Brain: A Review of 150 Years of Cell Counting (2016)

3. Ben Barres, The Autobiography of a Transgender Scientist (2018)

4. Ben Barres, Does Gender Matter? (2006)

5. Ben Barres, How to pick a graduate advisor (2013)

6. Ben Barres, Stop blocking postdocs' paths to success (2017)

7. https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/12/neuroscientist-ben-barres-dies-at-63.html(Accessed 04/12/2020)

8. https://www.sfgate.com/news/article/A-SELF-MADE-MAN-When-James-Green-was-a-little-2827816.php(Accessed 04/12/2020)

9. https://www.thetimes.co.uk/article/barbara-became-ben-and-suddenly-brilliant-s5027jcdt(Accessed 04/12/2020)

10. Christine Wenneras & Agnes Wold, Nepotism and sexism in peer-review (1997)

11. https://www.nature.com/articles/d41586-018-07109-2(Accessed 04/12/2020)

12. https://www.nature.com/articles/d41586-017-08964-1(Accessed 04/12/2020)

13. https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/01/remembering-the-transgender-scientist-who-changed-our-understanding-of-the-brain/549458/(Accessed 04/12/2020)

14. https://www.nytimes.com/2017/12/29/obituaries/ben-barres-dead-neuroscientist-and-equal-opportunity-advocate.html(Accessed 04/12/2020)

15. https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/ben-barres-transgender-brain-researcher-and-advocate-of-diversity-in-science-dies-at-63/2017/12/30/3b697cba-ebea-11e7-9f92-10a2203f6c8d_story.html(Accessed 04/12/2020)

16. https://science.sciencemag.org/content/359/6373/280(Accessed 04/12/2020)

参考文献

参考文献

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号