臭氧研究还有哪些挑战?| 图源:

导 读

近日,我国科考队员在珠峰大本营首次释放了自主研发的臭氧探空气球,获取了从地面至几万米高空的臭氧浓度信息,为解密青藏高原如何影响大气自净能力积累了首批珍贵数据。对于臭氧这个大气中的 “双面人”,科学家们的研究可谓历史悠久,但依然面临重要挑战。

撰文 | 姜中景

责编 | 冯灏

充满氦气的探空气球从地面飘向高空,成为移动的 “大气之眼”,在一个多小时的空中旅程中,画出一条优美的曲线。

5月6日中午12时许,我国科考队的第十次探空气球放飞实验在珠峰大本营(海拔5200米)展开,标志着珠峰地区大气臭氧垂直探空实验的完成。探空气球在38.2公里的高度位置停止升空,此前,它曾飞升至海拔高度39.1公里的位置。

对于这一高度,中科院大气所研究员卞建春表示,“尽管探空气球可以升至海拔38或39公里高空,但是现有臭氧探空仪在此高度并不能进行有效的观测。”

卞建春解释说,因为在此高度空气压强太低,而现有的探空仪是利用抽气泵抽进空气进行测量的,在此高度不能正常抽进空气,故而不能正常观测。一般来说,现有臭氧探空仪在36-37公里以上的高度都不能正常进行有效观测。

图1 珠峰科考观测概念图 | 图源[1]

“确实在更高的高度,由于气压很低,抽气泵的能力有限,测量的误差会更大一些”,参与本次科考的北京大学环境科学与工程学院院长朱彤说,但本次臭氧探空的科学目标包括了地面、对流层和平流层臭氧,气球升至那么高的海拔高度是为了观测完整的臭氧浓度分布。

“通过臭氧探空,可以知道臭氧在地面到高空之间的一个分布。我们可以知道地面生成有多少,以及上面从平流层传送到地面有多少。对我们的健康,对我们的大气氧化性研究都非常重要。”

释放臭氧探空气球 在珠峰大本营(海拔5200米)使用自主研发仪器开展大气臭氧探空观测实验,成功获得十条地面至38公里高度范围内常规气象参数和大气臭氧垂直廓线。观测实验不仅为珠峰登顶提供了基础气象数据,也揭示了极高海拔地区臭氧垂直分布特征,并有助于认识臭氧对人体健康的影响 | 视频来源:中国科学院大气物理研究所宣越健

科学家们对臭氧的研究由来已久。现在研究大气臭氧还有何意义?为什么要知道地面生成多少,高空又有几何?我们不妨跟随着升空的气球一起,俯瞰大气臭氧的研究进程。

1、平流层中的 “地球卫士”

在武侠世界里,人们总是说 “正邪不两立”,而在大气世界中,臭氧则是一个不折不扣的 “双面人”,扮演着 “亦正亦邪” 的角色。“在天为佛,在地为魔”是它的标签。

臭氧(O3)作为氧气的亲兄弟,由三个氧原子组成,主要分布在10~50公里高度的平流层大气中。高层大气中的氧气在紫外辐射下变成游离态的氧原子,再与氧气结合生成臭氧,并在20~30公里高度之间大量积聚,形成了人们熟知的臭氧层。

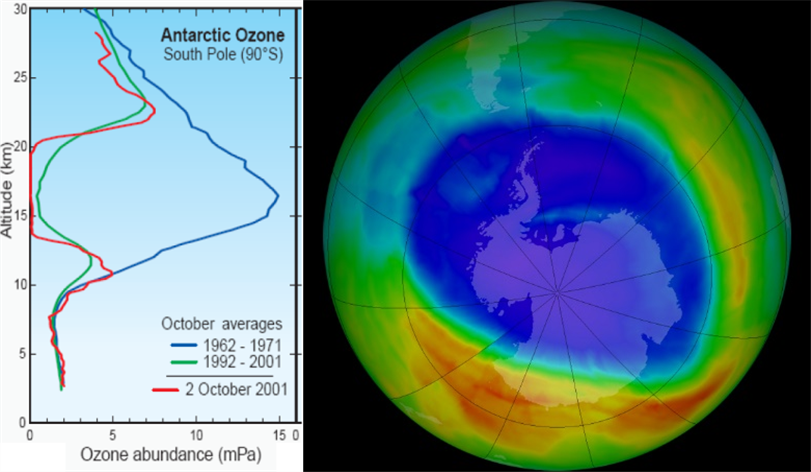

图2 南极臭氧垂直廓线(左)和南极臭氧洞(右)| 图源:美国宇航局

图2 南极臭氧垂直廓线(左)和南极臭氧洞(右)| 图源:美国宇航局

在常温下臭氧是一种有特殊臭味的浅蓝色气体,因 “臭” 得名的它早年因为 “地球卫士” 的形象深入人心。平流层臭氧损耗对地球上栖居的生物来说是相当危险的,最为经典的平流层臭氧损耗问题当属 “臭氧空洞”(图2右)。

“臭氧空洞” 并非真的是一个洞,它表示的是平流层出现的臭氧浓度异常偏低的情况(图3左),通常以臭氧柱浓度220DU(Dobson Unit,臭氧度量单位)作为判断阈值。

南极臭氧洞是大气科学历史上的重大发现之一。1985年,英国南极调查局的三位大气科学家利用1957-1984年南极哈利站的观测资料,在《自然》杂志发表文章称,自1970年代末以来,南极春季大气臭氧总量急剧减少 [3]。这一发现很快就引起广泛关注,激发了大气臭氧化学的研究热潮。

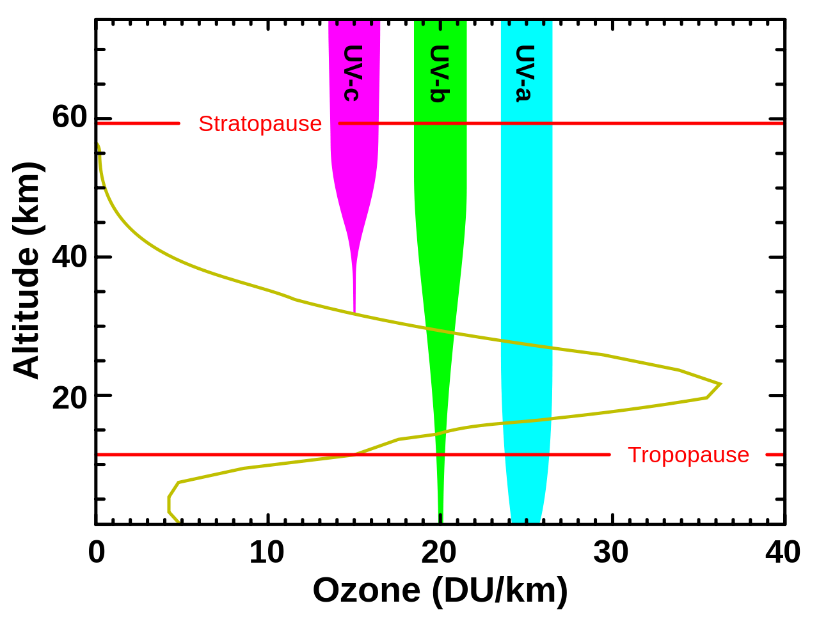

图3 臭氧浓度垂直分布廓线和三类紫外辐射波段穿透大气层的情况 | 图源:Wikipedia

图3 臭氧浓度垂直分布廓线和三类紫外辐射波段穿透大气层的情况 | 图源:Wikipedia

臭氧洞问题之所以成为经典,有几方面的原因。

一是问题本身的重要性。臭氧层好似一个过滤器,能够吸收几乎全部的UV-c和80%的UV-b(图3),如果平流层臭氧过低,到达地表的UV-b增加,会对地表生物和环境造成很大威胁,包括灼伤人体皮肤和植物表皮、引起皮肤癌、损害有机体的DNA、引起胚胎畸形发育、改变花期等 [4]。

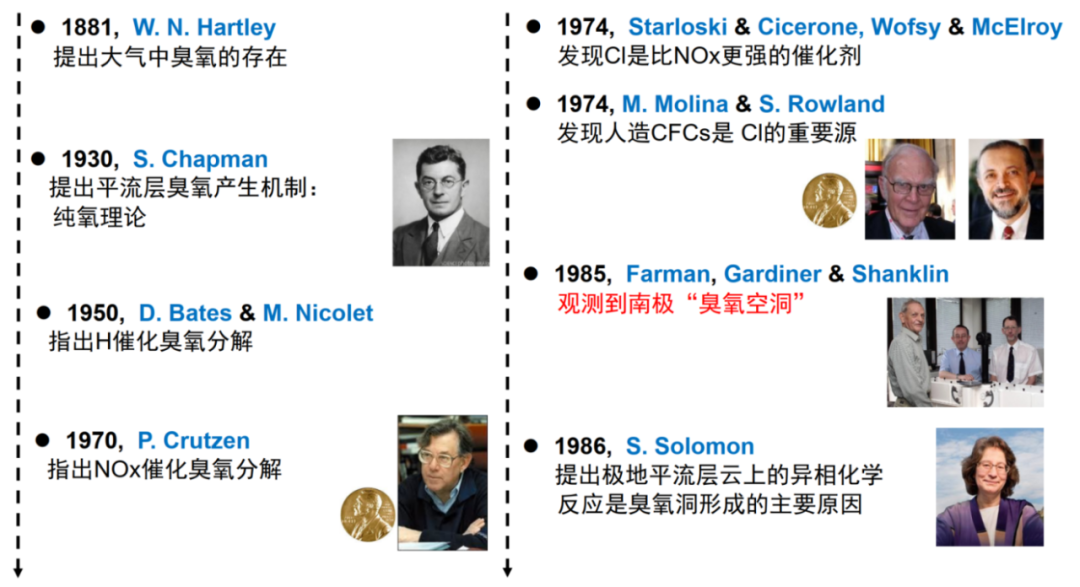

图4 平流层臭氧相关科学研究的发展脉络[5-11] | 图源:本文作者

图4 平流层臭氧相关科学研究的发展脉络[5-11] | 图源:本文作者

第二点,这是一个重大科学问题从发现到解释再到解决的经典案例。臭氧洞问题的发现和解释是众多科学家共同努力的结果(图4),其中最引人注目的是马里奥·莫利纳、弗兰克·舍伍德·罗兰和保罗·克鲁岑。他们的工作 [6,9] 重点说明了人类在臭氧洞生成中的影响,也指出了人类可控制的、解决臭氧洞问题的关键。1995年,三位因 “对大气化学的研究工作,特别是臭氧的形成与分解” 分享了诺贝尔化学奖。

第三点是臭氧洞问题是科学影响政策的优秀典范。平流层臭氧的相关科学研究(尤其是三位诺奖得主的工作)促成了1987年《蒙特利尔议定书》的签订。该国际公约要求缔约方转变工业生产方式,限制氟氯碳化合物(CFCs)的排放。该《议定书》也被推为最成功的多边环境协定之一 [12],近十几年,臭氧洞已出现恢复的迹象,说明了人类对环境的破坏可以通过自身的努力改变,也为人类改善环境污染问题带来了信心。

2、对流层中的 “混世魔王”

平流层臭氧洞的问题逐渐缓解,对流层内的臭氧问题却日益浮现。

对流层中上部的臭氧主要来源于平流层-对流层的大气交换。在对流层中,臭氧约占大气臭氧总量的10%,尽管含量很低,但它是除二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)外最重要的温室气体。这是因为在8~12微米波段的大气窗区,大气的吸收很弱,而臭氧在9.6微米有一个较强的吸收带,可以吸收地面和大气发出的向上的长波辐射,从而加热地表和大气,起到 “保温” 的效果。

2021年,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告中量化了不同大气污染物对温度变化的贡献,在1750-2019年间,均匀混合温室气体(CO2、CH4等)和臭氧导致的全球平均地表温度增加分别约为1.58°C和0.23°C [13]。但是,由于臭氧的寿命较短,在三周左右 [14-15],因此,相比于均匀混合的长寿命的温室气体,臭氧对地球系统辐射平衡的扰动具有很大的空间变率,这意味着臭氧对一些区域的影响十分显著。

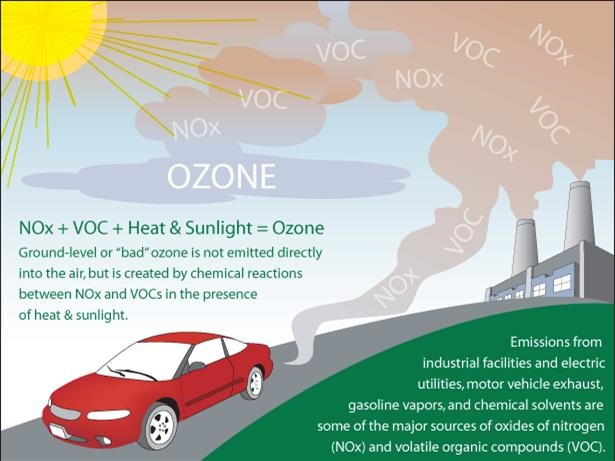

在近地面,臭氧是重要的大气污染物。对流层下部和近地面的臭氧主要由一氧化碳(CO)和挥发性有机化合物(VOCs)以及氮氧化物(NOx)在光照条件下通过光化学反应生成(图5)。臭氧具有植物毒性,可能使植物生长减缓、种子产量减少、功能叶面积减少、叶片提前衰老等 [16];还可能造成物种多样性降低、宜居性改变、水循环和营养素循环发生变化等 [17]。

由于臭氧具有强氧化性,人体吸入臭氧会引发呼吸道疾病,包括引起咳嗽、喉咙痛或发痒,使人呼吸困难或深呼吸引起疼痛,增加肺部易感程度,加重肺部疾病等。大量和空气质量相关的流行病学研究说明了臭氧暴露与死亡率和发病率之间的关联性 [18-19]。

图5 近地面臭氧光化学反应和相关排放源 | 图源:美国环保署

图5 近地面臭氧光化学反应和相关排放源 | 图源:美国环保署

上个世纪40年代洛杉矶光化学烟雾事件出现后,近地面臭氧污染问题开始逐渐进入人们的视野。研究逐步揭露,人为活动排放的挥发性有机物和机动车排放的氮氧化物为近地面臭氧生成提供了大量前体物 [20]。

在中国,2010年以前臭氧及其前体物的观测十分缺乏,只有北京大学等少量团队在兰州、北京、珠三角和华北平原开展了关于臭氧污染的特征和机理研究。近年来,随着监测网络的全面覆盖,近地面臭氧污染的特征和形成机制才逐渐清晰:中国臭氧污染特征通常在暖季(4-9月)的京津冀地区最为严重,而在一天之内通常在午后光照较强时达到日内峰值;污染的形成受到前体物排放、化学生成和消耗、气象条件和区域输送等因素的影响 [21-22]。

3、“天地空” 大气臭氧探测

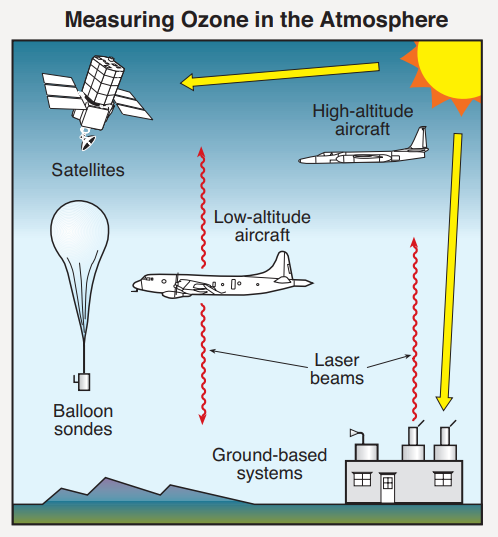

如前所述,已有科学结论的一步步形成,离不开完善的大气组分观测体系。目前,对于大气臭氧以及其他地球空间信息的获取,主要发展的是 “天地空” 一体化监测(图6)。

图6 大气臭氧观测系统示意图 | 图源[23]

图6 大气臭氧观测系统示意图 | 图源[23]

“天” 指天基系统,一般为卫星观测,利用搭载在卫星上的传感器结合反演算法计算出大气臭氧柱浓度。卫星观测的优势在于能够覆盖较大空间范围,提供较为完整的 “面” 的信息。而目前卫星观测大部分只能够获取臭氧柱浓度,无法给出臭氧的垂直结构。这也是遥感科学家和工程师正在努力攻克的难题。

“地” 指的是地基系统,常见的为地面原位观测,表现为 “点” 的信息。对流层臭氧评估报告(TOAR)中总结了全球地面臭氧观测的数据集 [24];在中国,从2013年开始,全国空气质量监测网开始提供包括臭氧在内的大气污染物数据。随着大气污染成因逐渐清晰,人们也意识到发展臭氧前体物如一些挥发性有机物的观测网络的重要性。此外,地基观测也包括激光雷达等地面遥感观测,可以获取大气组分的廓线信息。

而 “空” 指的是空基系统,一般包括飞机观测和探空观测,可以提供 “线” 的信息。臭氧的飞机观测一般借助于商用民航机全球观测系统(IAGOS)获取飞机航线上的浓度数据 [25]。而探空观测通常是借助探空气球来完成,探空气球携带探空仪器升空,在上升过程中测定不同高度和经纬度的温度、气压、空气湿度、大气化学组分浓度等信息并将其通过无线电信号发回地面,其上升高度能达到30~40公里的平流层中上部,是人类研究大气垂直结构的重要工具。

此次珠峰科考的臭氧探空项目就属于探空观测一类,中国科学院大气所研究员高登义提及,此前科学家们发现在青藏高原上空也出现了臭氧低值中心(或称之为臭氧低谷)[26],而其成因与南极臭氧洞不尽相同 [27]。此次探空实验对进一步验证青藏高原臭氧低谷的成因也有重要意义 [28]。

卞建春解释说,“对于青藏高原臭氧低谷的研究,在珠峰或拉萨开展臭氧探空探测实验没有本质差异,因为臭氧低谷是一个水平范围很大广的现象。但是对于研究特殊地形条件下地面臭氧浓度,在珠峰与拉萨是有差异的。”

据朱彤介绍,此次巅峰科考在人员、物资(氦气)、电力等方面都需要额外的努力和安排,高海拔带来的高原反应不仅仅考验科考人员,仪器设备也会因为散热等多种原因出现故障,“由于珠峰大本营位于绒布河谷,探空气球在上层强烈西风的带动下,会向东漂移,无线信号会被河谷边上的山体遮挡,导致信号丢失乃至最后失去信号”。

“也由于上述这些问题,臭氧探空是这次科考单次进行的项目,目前没有考虑成为固定频率的业务运行项目”,朱彤说。

卞建春指出,目前我国仅有5个站点(北京、重庆、南京、广东清远、福建邵武)开展常态化的臭氧探空观测,都分布在中东部。

此次珠峰科考的冲顶任务已然完成,放飞的探空气球也随着高度升高,外界气压不断降低,在平流层爆炸而终结了它的使命。

但探索,不止于 “顶”。如何收集、维护和使用好这些珍贵的数据,让世界第三极的 “大气之眼” 发挥最大的效用,是气象工作者和科学家们需要进一步考虑的。而如何更好地认识世界,理解人与自然的关系,是值得所有人思考的问题。

致 谢

感谢北京大学长聘副教授李婧,南方科技大学教授傅宗玫为本文提供学术指导。感谢北京大学博士生王晓琳对本文的讨论和建议。

作者简介

姜中景,北京大学物理学院大气与海洋科学系博士生。”

参考文献:

1. 澎湃新闻, 央视网, 胡永云.南极臭氧洞的发现[J].科学通报,2020,65(18):1797-1803.4. Bates, D. R. and Nicolet, M.: The photochemistry of atmospheric water vapor, J. Geophys. Res., 55(3), 301–327, doi:10.1029/JZ055i003p00301, 1950.6. Crutzen, P. J.: The influence of nitrogen oxides on the atmospheric ozone content, 320–325, 1970.7. Stolarski, R. S. and Cicerone, R. J.: Stratospheric Chlorine: a Possible Sink for Ozone, Can. J. Chem., 52(8), 1610–1615, doi:10.1139/v74-233, 1974.8. Wofsy, S. C. and McElroy, M. B.: HOx, NOx, and ClOx : Their Role in Atmospheric Photochemistry , Can. J. Chem., 52(8), 1582–1591, doi:10.1139/v74-230, 1974.9. Molina, M. J. and Rowland, F. S.: Stratospheric sink for chlorofluoromethanes : chlorine atomc-atalysed destruction of ozone, Nature, 249, 810–812, doi:10.1038/249810a0, 1974.10. Farman, J. C., Gardiner, B. G. and Shanklin, J. D.: Large losses of total ozone in Antarctica, Nature, 315, 207–210, doi:10.1038/315207a0, 1985.11. Solomon, S., Garcia, R., Rowland, F., et al.: On the depletion of Antarctic ozone, Nature, 321, 755–758, doi:10.1038/321755a0, 1986.12. 《蒙特利尔议定书》科学评估:臭氧层在持续恢复 气候行动潜力亟待开发, IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.14. Stevenson, D. S., Dentener, F. J., Schultz, M. G., et al.: Multimodel ensemble simulations of present-day and near-future tropospheric ozone, J. Geophys. Res. Atmos., 111(8), doi:10.1029/2005JD006338, 2006.15. Young, P. J., Archibald, A. T., Bowman, K. W., et al.: Pre-industrial to end 21st century projections of tropospheric ozone from the Atmospheric Chemistry and Climate Model Intercomparison Project (ACCMIP), Atmos. Chem. Phys., 13(4), 2063–2090, doi:10.5194/acp-13-2063-2013, 2013.16. Monks, P. S., Archibald, A. T., Colette, A., et al.: Tropospheric ozone and its precursors from the urban to the global scale from air quality to short-lived climate forcer, Atmos. Chem. Phys., 15(15), 8889–8973, doi:10.5194/acp-15-8889-2015, 2015.17. Malashock, D. A., DeLang, M. N., Becker, J. S., et al.: Estimates of ozone concentrations and attributable mortality in urban, peri-urban and rural areas worldwide in 2019, Environ. Res. Lett., 17(5), 54023, doi:10.1088/1748-9326/ac66f3, 2022.19. Sun, H. Z., Yu, P., Lan, C., et al.: Cohort-based long-term ozone exposure-associated mortality risks with adjusted metrics: A systematic review and meta-analysis, Innov., 3(3), 100246, doi:10.1016/j.xinn.2022.100246, 2022.20. Haagen-Smit, Arie J.: The Control of Air Pollution in Los Angeles, Engineering and Science, 18 (3), 11-16, 0013-7812, :18.3.haagen, 1954.21. Wang, T., Xue, L., Brimblecombe, P., et al.: Ozone pollution in China: A review of concentrations, meteorological influences, chemical precursors, and effects, Sci. Total Environ., 575, 1582–1596, doi:10.1016/j.scitotenv.2016.10.081, 2017.22. Lu, X., Zhang, L. and Shen, L.: Meteorology and Climate Influences on Tropospheric Ozone: a Review of Natural Sources, Chemistry, and Transport Patterns, Curr. Pollut. Reports, 5(4), 238–260, doi:10.1007/s40726-019-00118-3, 2019.23. Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010. Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2010 Update. https://acd- Schultz, M. G., Schröder, S., Lyapina, O., et al.: Tropospheric Ozone Assessment Report: Database and metrics data of global surface ozone observations, edited by M. E. Chang and A. Lewis, Elem. Sci. Anthr., 5, 58, doi:10.1525/elementa.244, 2017.25. Blot, R., Nedelec, P., Boulanger, D., et al.: Internal consistency of the IAGOS ozone and carbon monoxide measurements for the last 25 years, Atmos. Meas. Tech., 14(5), 3935–3951, doi:10.5194/amt-14-3935-2021, 2021.26. Zhou, X. and Luo, C.: Ozone valley over Tibetan Plateau, Acta Meteorol. Sin., 8(4), 505–506, 1994.27. Zhou, L., Zou, H., Ma, S. and Li, P.: The Tibetan ozone low and its long-term variation during 1979-2010, Acta Meteorol. Sin., 27(1), 75–86, doi:10.1007/s13351-013-0108-9, 2012.28.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号