撰文 | 孙睿晨(加州大学圣地亚哥分校博士生)

责编 | 陈晓雪

春秋战国时期,两名思想家庄子和惠子曾经有过一场有趣的对话。庒惠二人出门游玩,过河时看见了桥下河水里的鲦鱼。于是庄子感叹:“鲦鱼在水里悠然自得,这是鱼的快乐啊(鲦鱼出游从容,是鱼乐也)。”惠子不同意,反问道:“你又不是鱼本人,你怎么知道鱼的快乐呢(子非鱼,安知鱼之乐)?” 【1】

两千多年过去了,惠子的这个问题仍然是个难题。因为,在我们对鱼的行为(特定的游泳动作)与大脑活动(内心快乐与否)之间的对应关系有客观的理解之前,回答这个问题只能凭主观臆断。

我们有可能知道鱼是否快乐吗?

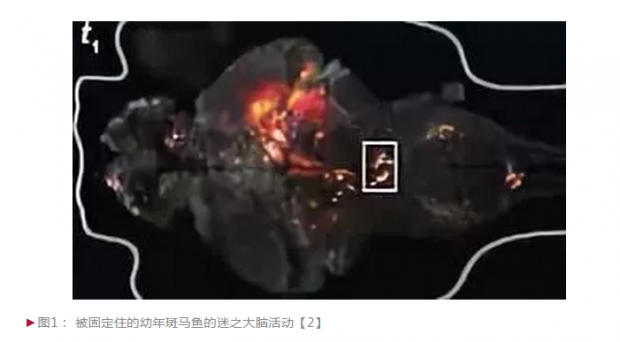

2013年,美国霍华德休斯医学研究所的一个研究团队报道了一项重大突破:他们把荧光转基因的幼年斑马鱼全身固定住,通过激光片层扫描显微系统(light sheet microscopy)成功追踪了斑马鱼的全脑神经元实时动态。【2】

但是,实验中产生信号的神经元,到底是哪些神经元?为什么鱼儿在被固定住的情况下,某些脑区会如此活跃,而另一些脑区却近似静止?由于没有全脑图谱,文章的作者无法进一步推断鱼儿大脑的各部位的功能,以及它们与行为的关系。

想要真正全面地理解大脑,还是需要构建全脑图谱。

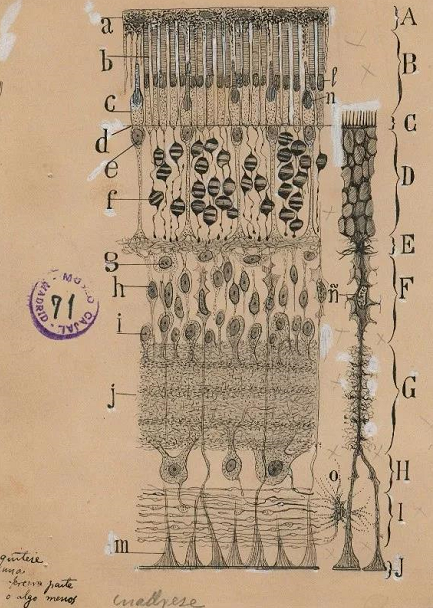

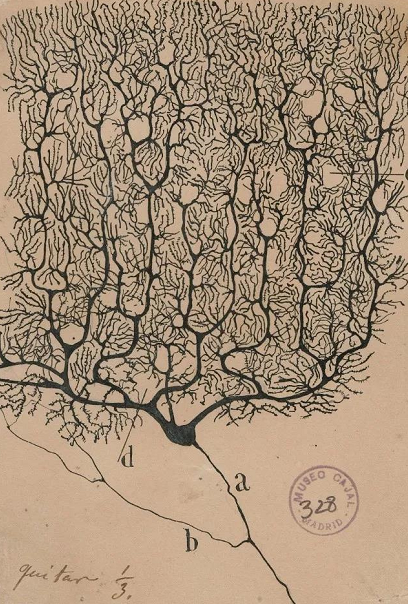

最早认真地去尝试此事的,是被称为“神经科学之父”的圣地亚哥•拉蒙-卡哈尔(Santiago Ramón y Cajal)。从1887年开始,卡哈尔利用当时最先进的高尔基染色法把各种动物(包括人的尸体)的大脑样本切片染色后放到显微镜下观察,并一笔一画地把神经元临摹了下来。卡哈尔妙手丹青的画作,对神经科学的产生了巨大的影响(卡哈尔因此获得了1906年的诺贝尔生理与医学奖)。今年年初,这些画作甚至成为纽约的艺术展览“美丽大脑”(The Beautiful Brain)中的主角。【3】

►图2: 眼部虹膜的细胞。作者:卡哈尔 (1904年)

►图3:人小脑内的单个浦肯野细胞。作者:卡哈尔 (1899年)

但是,一个一个勾画神经元距离构建“全脑图谱”仍然很遥远。大脑是由许许多多的神经元错综联结而构成的。而这些错综联结而成的神经元网络,组成了动物行为的生物基础。

构建“全脑图谱”,需要一种能够同时定位每一个神经元的位置并区分两个神经元连接处(突触)的细节的实验技术。不少神经元与神经元之间的联结处只有不到十纳米,而普通光学显微镜的分辨率受光学衍射极限限制无法降到200纳米以下。近年来发展迅猛的超分辨荧光显微技术(super-resolution fluorescent microscopy)虽然能把这个极限降低至10纳米 ,却无法同时从大脑所有区域采样。【4】电子显微镜技术是通过电子来展示物件的内部或表面的显微镜技术。由于显微镜的分辨率普遍受其使用的粒子的波长限制(例:光学显微镜分辨率受光的波长限制),高速运动的电子波长比可见光波长短,因此电子显微镜的分辨率大大优于光学显微镜,能看见更细微的结构。

所以,目前只有电子显微镜技术能满足构建“全脑图谱”的要求:其分辨率为0.2纳米,并且能够以该分辨率同一时间在大脑所有区域采样。

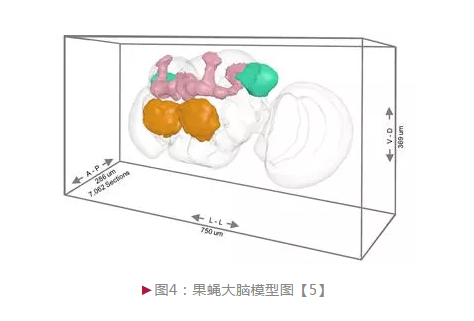

最近,美国霍华德休斯医学研究所的Davi Bock研究团队宣布,他们用透射电子显微镜技术(transimission electron microscopy, TEM)解析了一只雌果蝇的全脑图谱【5】。传统的电子显微镜技术对样本的体积有严格限制——样本厚度不能超过100纳米,而大部分的生物脑组织的厚度都超过100纳米。雌果蝇的大脑体积大概为750微米x350微米(750000纳米x350000纳米)。他们通过改良传统的电子显微镜,研发了一套新的透射电子显微镜平台,成功地将该雌果蝇的大脑切分成7050片,并对每一切片的每一部分拍照,一共收集到两千一百万张照片(106 TB)。

►图5:一张果蝇大脑切片影像【5】

该团队选取了果蝇大脑中与学习记忆行为相关的一个脑区(蘑菇体,Mushroom bodies)进行追踪标记(由于同一个神经元前段和后段可能出现在不同脑切片的照片中),并因此发现了该脑区中一类新的神经元。

果蝇大脑中的其他脑区现在正由世界各地的实验团队分别追踪标记。如果大家感兴趣,也可以通过下载原始数据参与到果蝇大脑神经元标记的工作中来。(大家可以在这里下载该果蝇的大脑全部影像数据,http://temca2data.org)。

Bock团队报道的果蝇全脑图谱是神经科学家们最新一次对果蝇全脑图谱的尝试。早在2016年年底,由台湾的江安世(Ann-Shyn Chiang)教授的课题组,英国谢菲尔德大学的Daniel Coca课题组, 以及美国哥伦比亚大学的Aurel Lazar研究组组成的跨国研究团队公布了通过光学显微镜收集的果蝇全脑图谱(其分辨率低于Bock研究组的全脑图谱)。【6】其全部影像数据可以在“果蝇大脑天文台”(Fruit Fly Brain Observatory)中找到(http://fruitflybrain.org/)。

作为最常见的模式生物,果蝇曾经为我们对遗传学与神经科学的认知做出了巨大的贡献。一百多年前,摩尔根(Thomas Hunt Morgan)通过研究果蝇发现了伴性遗传规律与著名的三大遗传定律之一的连锁与互换定律,并获得了1933年的诺贝尔奖。去年,研究生物节律行为的三位科学家获得诺贝尔将生理与医学奖,果蝇又是最佳助攻【详见“如何把自己的导师‘捧’成诺奖得主”】。

Bock团队的研究,既标志着我们终于具有了构建果蝇的全脑图谱的能力,也标志着我们对于大脑和对于自我的认知迈出了艰难而重要的一小步。从果蝇的全脑图谱开始,解析构建包括鱼在内更多生物的全脑图谱,或许逐渐会变成现实。

到那时,关于惠子的问题,我们或许能够调出鱼的全脑图谱和相关的行为学数据,答:吾非鱼,亦知鱼之喜怒哀乐。

参考文献:

1.《庄子·秋水》

2. Misha B Ahrens, et al. Whole-brain functional imaging at cellular resolution using light-sheet microscopy, 2013, Nature Methods, 10:5, 413-420

3. https://www.nytimes.com/2018/01/18/arts/design/brain-neuroscience-santiago-ramon-y-cajal-grey-gallery.html

4. Eva Wegel, et al. Imaging cellular structures in super-resolution with SIM, STED and Localisation Microscopy: A practical comparison. 2016. Scientific Reports, 6:27290

5. Zhihao Zheng, et al. A Complete Electron Microscopy Volume of the Brain of Adult Drosophila melanogaster. 2018. Cell. 174, 730–743

6. Ukani N.H., et al. The Fruit Fly Brain Observatory: from structure to function. bioRxiv 2016. doi: http://dx.doi.org/10.1101/092288.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号