—— 李天岩

2020年6月25日美国中部时间下午2时30分,我按照计划,继续在网上讲授一门夏季研究生课程。但是那天是我一生中最痛苦的日子之一。早晨8时14分,我痛哭了一次,如同2003年9月6日从越洋电话里得知父亲不幸病逝的噩耗后一样悲伤。

在摄像头前,我沉痛地告诉听课的学生,我的博士论文导师李天岩教授今晨去世,很快我开始呜咽。学生们马上纷纷发来留言,哀悼他们从未谋面,但通过我的课堂交流过的这位华人数学家。

几个月前,在策划这门 “应用数学论题” 的讲课内容时——仿佛是冥冥之中来自上天的声音和催促——我自2004年上一回开设该门课后,第一次选择了“混沌”的论题。这是我于1990年代经常授课教学的论题。我的内心深处已经预感到,混沌数学概念正式提出者之一的李天岩教授,可能将不久于人世,我要赶早以这门课的形式,让更多的学生知道混沌概念的进化史以及他个人的突出贡献,籍以庆祝他杰出而传奇的数学人生。

我选择了李教授博士论文导师约克 (James Yorke) 教授的同事 Denny Gulick 教授的书 Encounters with Chaos and Fractals 作为课程教材。16年前,我用的是该书的第一版,书名没有 “分形” 一词。就在李教授逝世的前一周,我讲完了李-约克混沌定理,同时简述了李教授病魔缠身但创造出三大数学奇迹的传奇生涯——1975年与约克首次在数学上形成混沌概念、1976年证明 “氢弹之父” 乌拉姆1960年提出的 “乌拉姆猜想”,同年与Kellogg和约克开创现代同伦延拓的领域。我也告诉了同学们李-约克定理证明的主角于5月6日动了心脏大手术,至今还留在医院做康复性治疗。他们被他辉煌的人生深深感动,也被我语气中表露的师生之情深深感染,课后好几位学生给我发来电邮表达感想。

今年,新冠病毒在全世界的广泛传播,导致了超过60万生命的消逝,这对各国人民都是难忘的痛苦之年。让我和同门师兄弟姐妹悲痛万分的,是我们失去了亲爱的老师李天岩教授。

在与卷土重来的疾病作最后的斗争后,他从待了一个半月的医院回到了密歇根州东兰辛市的家,两天后在亲人和一名弟子的陪伴下安详离世。

去年6月到今年6月,对于混沌动力系统领域的学者,也是感伤的一年。

仅我知道的就有三位在混沌史上留下盛名的先驱在此期间离世。他们的故事也被我写进了2013年由高等教育出版社出版的科普书《智者的困惑:混沌分形漫谈》里。以费根鲍姆普适常数闻名天下的美国物理学家米切尔·费根鲍姆(Mitchell Feigenbaum, 1944年12月19日-2019年6月30日),比李教授早一年离开;物理学家出身但在种群生态学中发现混沌行为的生物学家罗伯特·梅(Robert May, 1936年1月8日-2020年4月28日),则比李教授早了两个月过世。这是多么令人伤感的新闻啊——除了梅男爵享年84周岁,另外二人都还不到75周岁。

李天岩教授在他的文章《回首来时路》中感恩他遇上了好导师约克,这是他走上学术道路后的幸运之遇。但在生活中,上天却没有给他太多的恩惠——他超过三分之二的人生都是在和疾病的奋战中度过的。

少年时代,他得过急性肾炎,但没有根治。大学毕业后的第二年、1969年4月,他就因慢性肾炎住院治疗。在他逝世的当天,约克教授在我们的网上追思会上,回忆起李天岩教授1969年从台湾去了马里兰大学读博后,第二年肾脏又开始出现问题,那时他只有25周岁,正好度过他人生的三分之一。

李天岩(后排右二)与父母兄妹全家福,图中最右是把一个肾贡献给哥哥的妹妹李梅芳。

1974年,李教授获得博士学位后仅仅6周,他的血压上升到220/160毫米汞柱。根据他家人的回忆,1977年春,他开始了洗肾过程,每周要去医院血液透析三次,除去路上花的时间外,每次都要历时5个小时。约克教授说,那时得了这种病的助理教授基本上是不能获得终身教职的。密歇根州立大学的一位印度籍助理教授就因此而被解雇。但是李天岩教授有着钢铁般的意志,坚持在病床上做研究,而且成绩卓著,在密歇根州立大学从助理教授成为副教授只花了三年,并在四年后晋升为正教授,比一般人的升迁还快。

但是,辛苦费时的洗肾不能解决根本问题。1980年,李教授首次接受换肾手术,他跟我讲是在德国做的,但很快就因不能匹配导致身体产生排斥反应而以失败告终。幸运的是,他双胞胎妹妹中一个的肾与他的匹配。于是在第二年的7月15日,妹妹李梅芳给哥哥无私地贡献了一个肾。这只英雄的肾无论是对他们家族还是世界都贡献巨大,它不仅让李天岩教授多活了39年,也为学术界和工业界贡献了26名数学博士。

李天岩教授与母亲,摄于1996年。

李天岩教授的后半生,交织着事业成功的荣誉和喜悦以及弟子阵营的开拓和壮大,但不时伴随着他的依然是疾病。换肾成功后两年半,他又一次被大病袭击。这次的病魔换了名称:中风,导致右半身全部麻痹。本来他已经计划好那年的夏季首次访问大陆——他三岁跟随父母从福州去台湾定居后从未踏上大陆的土地。但是切除脑血管动脉瘤的大手术让他不得不取消这一历史性的回乡之旅。他后来告诉我,那天他上了手术台,按照医生的说法,将有一半的可能不能活着下台。可是,苍天有耳,听到了人间的呼唤,他再次逃过一劫。

1985年6月9日,李天岩教授终于踏上了大陆的土地,前后一个半月,在辽阔的故土马不停蹄地走了东南西北近十个城市,在超过十个高校和研究机构做了许多学术演讲。我就是在他此行的第一站中山大学与他首次见面的。在广州的一周,我除了数次聆听他的讲座,还三次去他下榻的外宾招待所交谈,奠定了第二年初赴美跟他念博士学位的基础。那几天我对他高大壮实的外表形象和幽默逗人的谈吐风格印象深刻,也被他讲课时动态感极强以及夸张但不过分的肢体语言完全吸引。比如,在演讲中谈到他的三大数学贡献之一的同伦延拓法怎样被学界接受并获推崇时,他就做了一个鬼脸,“一不小心,小弟就出了大名”。我因为这个领域而去投奔他,但最后我的博士论文却与他名气更响的 “求解乌拉姆猜想” 直接相关,而这一切都反映出他一生中最有名的学术论文《周期三则意味着混沌》所揭示出的未来之 “不可预测性”。

1985年,李天岩教授(中)访问中国时与学生合影(右为曾钟刚)。

尽管学问一流,李教授却根本不是那种刻板印象中常见的毫无生气、一板一眼的书生。上世纪80年代末的那几年,我和他的其他弟子们,除了领教了他在讨论班上对我们训话时的冷峻面孔和严苛语句外,更多的时候则置身于他创造出的幽默、甚至令人捧腹大笑的氛围之中。

几十年来他问到我的熟人朋友同学都用“你的亲密战友”借代,让我想到上世纪60年代“亲密战友”四个字的流行史。在平日钻研学问的讨论中,他常用我那代人熟悉的术语“土法炼钢”来描述来自初等方法的直接处理。记得30多年前,我们师生几人在一起聊天时,他偶尔就会问我们 “什么是三面红旗?” 或 “臭老九前面的八类人有哪些?” 之类的问题,有时真把我们这些五六十年代出生的人问住了,他就哈哈大笑起来,因为他其实知道得清清楚楚。另一个例子是毕业后的90年代,我在他家门口目睹的一幕。那天是圣诞前夕,他来自北大的一位弟子帮他在房前草坪中的大圣诞树上挂彩灯。当他发现左右轴对称的树中,球状小彩灯的分布呈现出左多右少时,马上蹦出一句俏皮话:“左倾!” 这回,轮到我和他的新一届学生们哈哈大笑起来。

李天岩教授的同事和学生大都知道他有一个“绝技”——过目不忘的本事,一些人则称他有 “照相机式的记忆力”。他25年前带出的博士邹秀林在我们名为“李天岩教授学生群”的微信群中,就披露了导师惊人的记忆天赋。邹博士不知何时和他只提过一次自己来自江西省安福县。将近20年后,当李教授的关门弟子陈丽平来密歇根州立大学投奔他读博士学位的时侯,他没有忘记毕业多年的秀林是小师弟的同县家乡人,随即介绍他们电邮联系。邹秀林在惊喜之余,告诉了自己同期的杨晓卓博士,后者听之却并不惊讶,反而进一步告诉他,李教授甚至还能记住学生们的社会保险号码。

这让我想起物理学家费曼年轻时在参与研制原子弹的那几年撬保险箱的故事——他们都有让人啧啧称奇的一门绝招。虽然我不能确定李教授是否背得出我的社会保险号码,但我至少两次听我当年在密歇根州立大学数学系读书时的好伙伴吕克宁对我提到李教授拥有非凡的记忆力。吕克宁后来因出色的数学研究被挖回母校数学系任教,成为了李教授的亲密同事和终生朋友。在李教授去世后的第二天,吕克宁教授打电话给我哀悼,我们一起回忆往事。吕克宁说起他和李教授有一次一块吃饭时,自己抢在他之前用信用卡付了饭钱,但注意到李先生看了一眼信用卡的号码,就知道他的“照相机”又发挥作用了。后来,吕克宁请他做学术讲演,对听众这样介绍李教授:我不必多言李天岩教授的学术成就,大家都知道。他曾经偷看过我的信用卡,今天我想考一考他,如果他背不出信用卡的号码,今天他的报告我们就不听了。谁知道,李教授马上就把16位长的号码一个不差地还给吕克宁,所以他的报告得以精彩地做了下去。

李天岩教授(前排右三)60岁生日时与学生合影。

其实,李教授这个与众不同的天赋与他终生保持的细心习惯相辅相成。英国哲人培根在其名篇《论读书》中说,“数学使人周密”。李教授是“周密”的忠实实践者。例如,他分门别类地保存别人的来信。他去世后,专程飞去看望他的一位弟子到他的办公室整理东西,发现一个档案夹里按时间顺序整齐堆放的,是我以前写给他的所有信件。我的那师弟应我所求寄来了这一叠珍贵的纸张。当我读到1985年9月15日收到密歇根州立大学数学系的录取通知时写给李教授的那封 “报喜信” 时,顿时心潮起伏,仿佛这还是昨天发生的事情,情感升腾到不能自已。

几十年间,李天岩教授每天记日记,流水账记得清清楚楚。20多年前,我曾收到过其中几页复件,一丝不苟的记录令我印象深刻。内容丰富的头脑记忆库加上双重保险的手写日记本,使得任何人在他面前既不能,又不敢说假话。尤其是我们这些弟子,哪个人如果对他说了假话,或者在外散布了不真实的信息,只要他知道,就与一位著名历史学家对待文章抄袭所持的态度同样鲜明:“绝不宽恕!”我曾听过一位在国内当过领导秘书后来到美国读书的研究生对我坦陈当年心中苦恼:对上司说了一次假话后还要准备说第二次的假话,以圆上次的假话。按照数学归纳法,这个假话就要永远说下去。这样活着多累啊。但是和李教授相处,由于老师不仅不说假话,而且鄙视一切假话连篇的人士,我们作为学生耳濡目染,也趋于不说假话,并且对他真心尊敬。我自己几十年如一日,人前人后,都一直称他是“李教授”,几乎没有直呼其名。这说明了李教授在我们心目中的地位。

对自己的学生,即便是严厉的批评,李教授有时也来个幽默式的。我的几个师兄弟可能至今也不知道下述故事的前因。那是在1987春,我做李教授一门研究生课的助教,负责改习题作业。几个比我晚半年入学的师兄弟居然都同时修了这门课。有次我改习题时,发现他们都做错了一道题,而且犯的是在我眼里不应该的错,因为毕竟他们的数学功底都很深。还作业本子给李教授、汇报解释习题结果时,我告诉了他这个奇怪的现象。作为助教,我也旁听了这门课,既是为了配合做好这份养活自己的工作,又是为了学习他的教课方法及观赏他的课堂表演。第二天上课时,只见他一进门就快步走向黑板,一句话不说就用中文写下了四个大字“眼高手低”。台下的美国学生当然看得一头雾水,而他的那几个得意弟子一时也不知道具体所指,只有我在一旁暗暗发笑。

1998年,李天岩教授访问北大。

我和同届的师兄弟值得庆幸的是,从我们1986年进校到毕业找到大学教职的90年代初,李教授的身体状况基本稳定,没有出现大的麻烦,他就得以趁此机会把我们好好地调教了一番。我们历时悠久的讨论班在第一年的秋季开始,我被指定为召集人。李教授是一个对祖国有深厚感情的人。他多次对我们说,虽然他拿的是美国护照,但他从里到外都以是中国人而骄傲。那时,他的指导思想是用心把我们培养成有真才实学的一代新人,拿到博士学位回国后报效国家。他并没有期望我们未来留在美国发展,所以我们的讨论班一直用中文讲,并没有刻意地去练习英文演讲,而后者的能力强弱与能否在美国找到正式教职直接相关。李教授和我一样,偏爱祖国语言。

可是,在我们几个弟子于90年代初先后离开师门,分布美国各地手执教鞭后,李教授的身体又一次开始变坏。1993年的1月,他在教书时突然昏倒在地,医生发现他的脑动脉血管堵塞。之前不久他开始腿疼,看遍了中医西医,却找不到病因。我也特地写信给人民日报海外版的健康专栏为他向专家求助,并获得回音,另加一剂药方。后来靠西医发现是背部脊椎关节炎所致,遂于1995年5月又动了一次大手术,割掉了发炎的部位,保全了几年平安无事,直到世纪结束。那几年,他做学问和带学生的劲头依然很大。从1995年到2000年就有10个博士在他指导下获得学位。同时他一直分别与坚持学术探索的弟子王筱沈教授和曾钟刚教授合作研究,这些研究分属求解多项式方程组及代数特征值问题和多重零点问题这些有重要实际意义的领域。在与乌拉姆猜想有关的计算遍历理论方面,我一直和他合作到2002年我们最后一篇论文的发表。

2005年,李天岩教授在弟子王筱沈家。

2000年5月,他再次做了背部脊椎骨相关的手术,三年后,心脏动脉血管又一次堵塞。不过这时,李教授被飞速发展的现代医学眷顾。这一点,他自己也感到特别幸运。2001年,基于药物洗脱支架的微创医学“冠状动脉介入术”在欧洲实践成功,为李教授带来了新的人生光明。两年后,当动脉血管再次堵塞时,他成了这项新疗法的直接受益者——医生前后一共为他植入了8个支架,再一次提高了他的生活质量,延长了他的生命历程。

几十年中,李天岩教授经历了差不多20次的大手术,小手术则不计其数,全身从头到脚都是开刀的伤疤,实在是令人惊叹。2007年12月,我的左眼由于视网膜已经脱落50%必须马上动手术,开刀前我很害怕,因为这是我近50年的人生中,医生第一次对我身体的重要部位动刀。但是我一想到导师的身体经历过如此多的枪林弹雨,马上就平静了下来。那天,我体会了李教授多次在讨论班上对我们说的一番忠告:“如果你们在做研究时碰到什么困难,只要想到我动过那么多的全身麻醉大手术,你们就不会有任何困难了。”

2010年深秋,我们师生数人借开会之机,在他的弟子李奎元教授执教的大学所在的美丽海滨城市聚首,我与他同住宾馆一套间,亲眼所见他身上的开刀痕迹,触目惊心。那天的白天我和他在海边的沙滩上合照一张,晚上在海边的旅店房间共诉衷肠,至今难以忘怀。

2010年,李天岩与弟子合照。

在过去的10年间,前5年里,李教授的身体状况尚属稳定,他也坚持锻炼身体,每天走路,经常游泳。这给2015年7月初我们弟子从世界各地回到母校隆重庆祝他的70寿辰创造了先决条件。李奎元事先联系了密歇根州立大学的校长。校长给李教授发来了热情洋溢的祝寿信,感谢这位 “大学杰出教授” 给学校作出的巨大贡献。那是美国独立节的长周末,我在飞去密歇根州首府机场的中途换机时,巧遇从东部飞来的师爷约克教授,并且后来出于对教育话题的共同兴趣,和他合写了一篇关于数学教育的文章,登在《数学文化》杂志上。

2015年,约克、李天岩和丁玖。本图由作者提供。

由于和师爷同机抵达,我有机遇与来机场迎接的我的师父及他的师父在兰辛机场留下一张快乐生动的 “三代同堂” 合照。约克教授给弟子送来的生日礼物是瓶上印有 “混沌” 英文单词的一瓶葡萄酒。那两天,我们过得非常开心,看到导师身体无恙更加开心,一张李氏学术大家庭合照把所有的开心网罗进去。几天后的7月9日,李教授分别用中文和英文给所有人写了一封感言信,也让我们再次感动。

2015年7月,李天岩教授在70岁生日家宴上与导师和弟子合照。

但是,第二年,形势急转而下。按照他最后一位博士陈丽平的回忆,李教授在3月前后的某日摔倒,跌断几根肋骨,之后情况就越来越糟。4月25日是陈丽平的博士论文答辩,他只能坐轮椅参加。那几个月,陈丽平和他同在李教授门下,早一年拿到博士学位的太太周梁民,以及留在那里做博士后的陈天然给予了导师极大的帮助。5月2日,我从底特律回国,上飞机前给李教授打了电话,他告诉我当天凌晨2时,他再次在洗手间摔倒,爬不起来。我听到后十分难受,但他泰然处之,反而安慰我。李教授特地让我转告他对扬州大学和浙江大学数学科学学院两位院长的真诚感谢和抱歉。两所大学在几个月前都盛情邀请了他参加有关动力系统与数值分析的学术研讨会,但他的身体状况终于使他无法成行。

其实从那年起,当年近71周岁的李天岩教授又一次遭受疾病打击而导致第一次坐上轮椅后,他就对不可预测的未来做好了心理准备。但是,幸运之神又一次解救了他。到了秋天,导致他不能站立的病因终于找到,医生通过实施脊椎关节部位的手术让他脱离了轮椅,奇迹般地重新站起,甚至能自己开车外出。之后的三年他的身体状况基本平稳,然而,自2016年起,国内学术同仁希望他再次访问祖国的愿望一直没能实现。

在生命的最后两三年,李天岩教授虽然不带学生了,但依然保持爱护学生、提携后学的行动准则。就在写作本文之时,密歇根州立大学数学系的一名博士研究生许世坦给我发邮件,回忆了他2017年在那里当交换学生时与李教授的交往。他记得在某个周二,他在系里下午茶时偶遇李教授,并坐在了他的对面,得以结识这位久闻大名的本系讲座教授,并得知了他那篇著名的文章《周期三则意味着混沌》。当时对这一领域还缺乏了解的许同学,刚认识就胆大到请求李教授抽个时间给他及其他几个交换生讲解一下这篇论文。没想到上一年还病情危急的李教授欣然答应,特地抽了时间让他们几人品味了他这件被科学家和工程师广泛引用的 “不朽数学珍品”。这大概是李教授生前最后一次在教室里给学生讲解曾被他妙译为“周期三则乱七八糟”的数学原理。许世坦在发到朋友圈的哀念词中如此写道:“两年前的他还精神矍铄,下笔有力,讲课也是条理分明。”

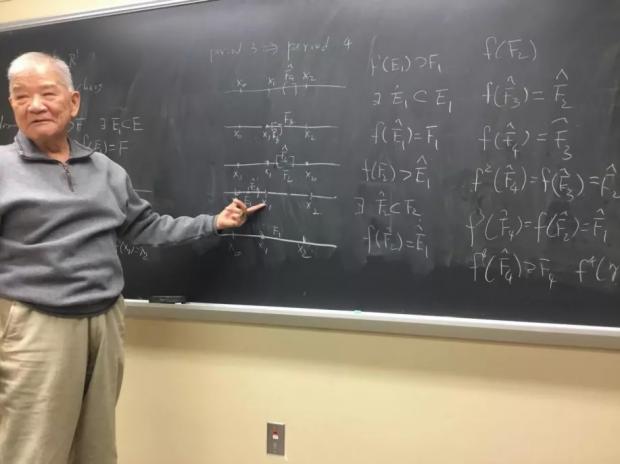

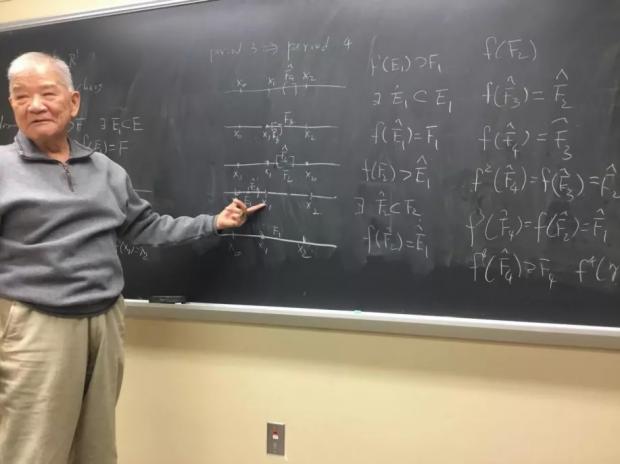

2017年,李教授给学生讲解“周期三则意味着混沌”

许世坦寄给我那天所拍的一张珍贵的历史照片。照片充分显示出李教授几十年一贯制的讲课风格,就像他30多年前在讨论班上对我们时刻要求“我不要看你证明定理的一般结论,请你给我证明n = 3时的情形”的样子。照片中的板书展示的是李-约克定理中 “周期三点存在隐含周期-n点存在” 这个一般结论取n = 4时的特殊情形。证明的思路与一般情形别无二致,但更易理解。照片记录了李教授的教学艺术,更令人感慨的是,在他快要因病正式退休之时,一碰到求知欲旺盛的年轻人,便无视自己的身体状况,无私地为他们奉送学问的大餐。这才是人生的榜样力量!新闻学里有一句格言:一图胜千言。这张照片就说明了好老师的一切素质,比许多校长的新生开学致词、老生毕业寄语更加生动、更具魅力。

许世坦完成交换生计划准备回国前,特地拜访了对他有恩的李教授。为了奖赏好学的学生,李教授特地送给他刊登《周期三则意味着混沌》的1975年12月的那期《美国数学月刊》,在扉页上写下自己的名字,并与他合影留念。这是这位幸运的交换生最后一次见到李教授。当得知李天岩教授逝世的消息时,他禁不住伤心流泪。在某种意义上,许世坦可能是李教授最年轻、最后的一个学生。

2017年,李教授与访问学生许世坦合影。本图由许世坦提供。

作为几十年来自称 “与数学谈恋爱了” 的知名数学家,李教授平时很少看电视娱乐节目,却每天花时间阅读数学,除非大病不起无法看书。他对我说过,一旦捧起数学书,就会流连忘返,其乐融融。在他逝世当日我们弟子的网上追思会上,和我同届的李奎元回忆到,那年李教授访问他时,他带老师去了美丽的白沙海滩,还带去了沙滩躺椅让他悠闲地欣赏海景,但是只见李先生不慌不忙地拿出一本数学书,让拍岸的海浪声伴奏陪他读书,这让弟子甚为惊奇,也深深敬佩。

李教授精通数学,但在日常生活中对现代科技产品用得不多,在一般人的眼里属于不会享受人生之辈,生活方式本质上是钱钟书式的。记得10年前我们师生相聚时,大家围在餐桌边,一边品尝李奎元的绝佳厨艺,一边劝李教授该换一换家里的电视机,多享受享受日新月异的娱乐。多年以来,他连手机也没有。他70周岁生日时,我们弟子集体送他一部苹果手机,但是他也不大想玩。正如和他同事了27年的华人数学教授周正芳博士在他的葬礼讲话中所言:“他的苹果手机实在是浪费了钱,因为他仅仅用了它5%的功能。”虽然后来,他的关门弟子帮他建立了和我的微信联系,但他一直不会用视频或语音交流的功能。

今年的1月18日,和他学术交流最密切的弟子之一、住家也离他较近的曾钟刚,又一次专程开车四小时从芝加哥城到密歇根州去看望他。都喜欢体育运动的他们,在密歇根州立大学校园内巨大的斯巴达体育场一起观看了美式足球赛,用手机留下了一张珍贵的师生双人照。之后,在曾钟刚的指点下,李教授终于学会了用他的智能手机与我第一次进行视频通话。那天,我还在扬州老家探望年逾九旬的家母,在手机的屏幕上看到李教授熟悉但已很瘦削苍老的面孔,既惊喜又心酸。但是他的幽默细胞却一点也没有变少。当我问他是曾钟刚造访他还是他去了曾钟刚家度假时,他的微信回复是,“他过来朝拜!”

过了几天,我回到美国,马上给他发了微信,但没有收到他的回信,几次给他家或办公室打电话也没人接。因为往常都是我给他的微信多,他回复的很少,平时主要还是在办公室打电话交谈,我没有太在意。加上美国的大学很快就因疫情暴发而转入网上教书,我也为学习怎样使用网络教学软件而忙碌不堪。我没有想到,他那时的身体状况已经有了新的变化。终于,到了4月4日,他第二次和我接通了微信视频,解释未能回我的电话或微信是因为身体原因去医院进行了一系列的医学检查。我们总共交谈了17分钟31秒。当时我绝没有料到,这会是他和我之间最后的一次视频通话。

就在这次通话中,李天岩教授对我说,“我没有几天活了”,口气一如往常,镇定而平缓。他简短地告诉了我他病情的最新状况。医生发现了新的动脉硬化,但由于他没有通过与新的治疗方案相关的肺部检查数据标准,医生不敢实施进一步的手术。医院要等另一个肺部医学权威的诊断建议再做决定。5月6日,他在医院动了一生中最后一次手术。由于在手术途中又发现了其他问题,这次手术比医生原先预定的新支架植入要大得多,变成了大型的开胸手术。我们的大师兄朱天照教授多年来每周日和他通话一小时,在5月8日的电邮中,他告诉师弟妹们,老师不让他事先告诉我们,免得我们担忧。

之后的一个月,李教授一直待在医院里进行康复性治疗,开始的三周,情况比较乐观。我们期待一生大病不断但多次顺利闯过鬼门关的他这次也会一如既往地恢复健康。我给他病房最后一次打电话时,按医护要求通话时间控制在一分钟之内,但从他的声音判断情况基本良好。挂下电话前,他对我讲的最后一句话是,“他们叫我去吃中饭了”。没想到,很快,他的肾脏功能急速衰退,全身供血不足导致了病情急剧恶化。而这句话则是他生前留给我的最后一句话。

一生中坚强无比,具有超人勇气的李天岩教授,在生命的最后时刻,对于“家”有无限的热爱和无比的眷念。他的儿子在慈父生命的最后一周,及时向我们通报了父亲病情的进展消息。李教授完全清楚地知道生命的结局就在眼前,但他没有畏惧。前几天,我的师弟高堂安教授告诉我,在5月6日的手术前,李天岩教授用散文诗的语言,精辟地总结了自己一生的经历:

“我没爬过最高的山,但我攀越人生的险山峻岭。

我没游过最深的海,但我游过人生的恶水激流。”

到了最后的日子,李教授冷静地嘱咐儿子,向院方转达他停止一切治疗的愿望。他急切地希望回到自己的家里,平静地和家人告别。家人尊重了他的决定。6月23日中午,他回到了家,第三天早晨安详离世。

李天岩教授与孙儿孙女。

几天前,我读到中国著名科普作家卞毓麟教授写的文章《阿西莫夫:我一直梦想着自己能在工作中死去》。作者在文中引用了也曾经历过心脏手术、肾衰竭,最终只活了72岁,但写了470本书的伟大犹太人著作家阿西莫夫博士(1920年1月2日-1992年4月6日)的一段话:

“有一次,我正在写第100本书,我的第一任妻子格特鲁德抱怨说:‘你这样究竟有什么好处?等到你快要死的时候,你就会明白自己在生活中错过了什么。你错过了所有原本可以用你挣的钱享受到的美好事物,那些由于你头脑疯狂,只知道写越来越多的书而被你忽略的美好的东西。到那时,100本书对你又有什么用?’我说:‘我死的时候,你俯下身来聆听我的临终遗言。你会听到我说,太糟糕了!只写了100本书!’”

多年前,李天岩教授也曾对我说过他的导师:“钱对他来说仅仅是个符号,他一年挣20万,大概只需花3万。”尽管像阿西莫夫博士或李天岩博士这样为了事业惜时如金,不大会享受人间快乐的人稀少,但我们这个世界也正因为有了这样 “大公无私” 的献身者才变得更好—— 这在一个功利主义盛行的社会尤为珍贵。

李天岩教授度过了传奇的,激励年轻人奋勇向上的一生。他留下的学术财富也会被人们长记在心,引用在案。他的演讲手势、讲课方式,他的睿语珍言、俏皮笑谈,都会被人津津有味地咀嚼回味。我在他门下求学时,他曾对我说过,一个学者的在世工作成就要看他离世后几十年是否还被人们提起。在他60周岁的2005年,台湾新竹清华大学理论中心举办了一个庆祝他生日的国际学术研讨会。会上,约克教授曾列举李天岩的三大数学成果来和爱因斯坦一百年前的四大物理学贡献相比较。我们知道,他这些杰出的工作不会因他躯体的消逝而被人遗忘。他的贡献与他的精神永存。

2005年,李天岩60岁生日,左为约克,右为加州理工学院的Keller。在台湾清华大学理论中心庆祝李天岩60岁生日的研讨会上,约克做了第一个报告,讲了李天岩的三大贡献。

2020年7月9日星期四初稿

2020年7月15日星期三完稿

写于美国哈蒂斯堡家中

注:本文图片除署名外,均来自李天岩教授纪念网站

致谢:

作者感谢李天岩教授的所有弟子对本文写作的鼓励,尤其感谢王筱沈、曾钟刚、邹秀林和高堂安博士对初稿提出很好的修改建议。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号