开栏的话

抑郁症、焦虑症、社交障碍,多动与注意力缺陷障碍、孤独症……在不同的人生阶段与境遇里,我们每个人都可能会与精神疾病狭路相逢。很多人觉得精神疾病与自己的距离很远,但实际上,精神危机正在成为我们这个时代的流行病。

中国有超过2亿的精神障碍患者,终身患病率达16.6%。世界卫生组织称,精神疾病已经超过心脏病和癌症,成为中国医疗体系的最大负担。但是,硬币的另一面是精神疾病的诊断不足与治疗手段的匮乏。

《知识分子》作为国内颇具影响力的权威科学传播平台,深深感到,有必要系统地关注全社会的精神健康状况,以提高人们对精神疾病的知晓率与就医率,推动医疗服务水平的改善与政策进步,促进社会力量与相关机构加大投入程度。在 “世界精神卫生日” 到来之际,《知识分子》特开辟 “精神?精神!” 专栏,欢迎投稿与提供选题线索!

抑郁症何以流行?| 图源:

导 读

在1980年代以前,中国几乎没有抑郁症病人;如今,我们的抑郁症患者总数已接近1亿。抑郁症已经成为当今的 “时代病”,但全社会对其的认知程度却远远不足。为改善他们的处境与提高诊疗水平,有必要厘清有关抑郁症的一些根本性问题。

撰文 | 方圆

责编 | 钱炜

近日,中科院院士、精神病学与临床心理学家陆林在一次公开演讲中指出,新冠疫情发生以来,全球已新增超过7000万抑郁症患者,9000万焦虑患者和数以亿计的失眠患者。新冠疫情对人类精神健康的影响,至少要持续20年以上 [1]。因此,应对精神卫生问题在后疫情时代已成为别无选择的持久战。

图1 今年4月,上海防范区居民允许外出,上海精神卫生中心门口排起长队 | 图源:网络视频截图

新冠疫情可能会对最脆弱人群的心理产生超额的影响,加剧人群健康的不平等,应特别关注的包括既往患有精神或身体疾病的人、一线医护工作者、新冠感染者或有感染风险的人,以及经济状况较差的人以及经历过感染恐惧的人 [2]。

根据陆林的研究,2020年,在中国,有近1/3居家隔离者出现抑郁、焦虑、失眠症状,不过其中大部分人都在疫情之后恢复健康。他指出,在疫情期间,人们应尽可能参与日常社交活动,即使无法线下交流,也应通过互联网和手机等与他人保持联系以激活社交网络,来减少孤立感和痛苦感。

实际上,在新冠疫情之前,抑郁障碍就是最常见的精神疾病之一。中度或重度抑郁症是一种严重的健康疾患,也是全球主要的致残原因,最严重时,抑郁症可引致自杀 [2]。如今,抑郁症已跃居成为仅次于癌症的第二大健康杀手。2017年,中国的抑郁症患者约5400万人,患病率为3990.5/10万人(约4%)[3],而如今,中国有超过9500万抑郁症患者,抑郁障碍的终身患病率在7%左右 [4]。

对此,陆林指出:抑郁症的治疗效果非常可观,但公众的认知度却远远不足,这导致大量的患者正在延误病情。今年发布的《世界精神病学协会抑郁症重大报告》显示,在中低收入国家,有80-90%的抑郁症患者未得到诊断和治疗 [3]。

抑郁症被冠上 “时代病” 的标签,这不仅基于它逐年提高的发病率,也包含了对现代社会的种种反思。这种思潮曾被认为是对反思现代性的一种附和。如今,抑郁症患者的公众形象与真实患病群体仍存在错位,有关抑郁症的污名化与患者的病耻感相互交织…… 在这样的情况下,我们有必要正本清源,厘清抑郁症究竟何以流行,我们又应该如何正确认识抑郁症?

广泛的流行与广泛的困惑:当代抑郁症的一体两面

即使不借助统计学数据,相信很多人也都有同样的感概:最近患抑郁症的人越来越多了。抑郁症大流行的背后,是广泛的困惑:“抑郁症是病吗?”“是不是过度诊疗了呀?”

仅仅简单地将困惑判定为 “无知”,无法消弭这些质疑与争论。回望历史,当代抑郁症在定义之初就埋下了困惑的种子。

忧郁的历史悠久,《管子·内业》就有 “慢易生忧,暴傲生怨,忧郁成疾,疾困乃死” 的说法。古希腊时期,盖伦医学提出的体液模型中,也专用黑胆汁用以表达忧郁,并认为干燥和寒冷会诱发忧郁。然而,抑郁症一词作为医学概念(意同英文中的“Depression”),在20世纪中叶才被确定。

1980年代前,中国几乎没有抑郁症患者,如果你因为情绪低落,食欲降低,失眠,胸闷等症状去医院就诊,在没有明显器质性病变的情况下,大概率会被诊断为 “神经衰弱”。但在1980年,美国《精神疾病诊断与统计手册》(DSM)迎来了第二次修订,这是DSM历史上一次重要革命。在此之前,精神疾病的诊断需要从病因入手,弗洛伊德所开创的精神分析学是其重要指导原则。而新出炉的DSM-Ⅲ,革命性地将症状作为分类的主要标准,“神经衰弱”作为一种带有模糊病因表述的概念,自此被踢出DSM,取而代之的是 “抑郁症” “焦虑症” “强迫症” 等 [5]。详尽统一的诊断标准重新发现和定义了原有的抑郁症患者。1980年,美国精神科医生阿瑟·克莱曼曾对在中国确诊的100例神经衰弱患者按照DSM-Ⅲ重新诊断,认为其中的87名患者符合重度抑郁的诊断 [6]。

因此,以十年为尺度来分析,抑郁症患者增多的头号原因为抑郁症定义的革命。

图2《精神疾病诊断与统计手册-第三版》(DSM-Ⅲ) 1980年

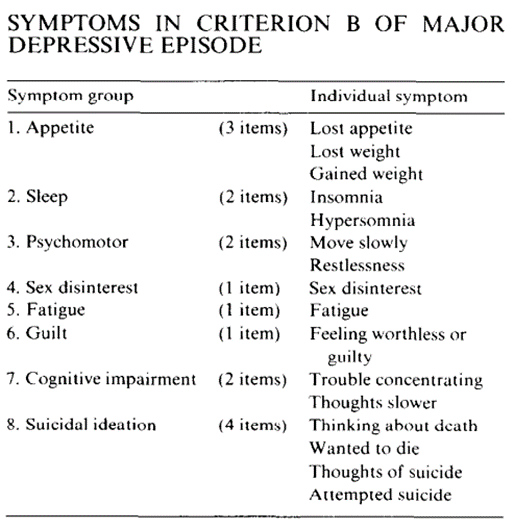

但同时,我们也必须承认,抑郁症的定义带有先天的模糊性和波动性。第二版DSM的抑郁诊断强调心理病因:“该疾病表现为由于内部冲突或可识别的事件(例如失去爱的对象或珍视的财产)而导致的抑郁症的过度反应”。而DSM-Ⅲ则抛弃了这种内省式的表达,只明确要求测量至少两周内的症状组合,8个主要的症状组分别为食欲,睡眠,精神活动,性欲缺乏,疲劳,自罪感,认知损伤和自杀倾向。可见二者不仅是诊断条目的变化,更是针对抑郁的认识论变革。而这正是广泛困惑的起源,对于公众来说,正确认识抑郁症是个先天的难题。

图3 DSM-Ⅲ中抑郁诊断的症状组与单一症状 [7]

如今看来,DSM-Ⅲ的改革不仅使抑郁症的定义更加详细明确,也有助于缓解患者的病耻感,加速了生物精神疾病领域的发展,对于临床诊疗和科研都有巨大帮助。但在当时,这一改革被认为是激进的。因为这背后不仅包含了以身心二元论为根源的科学哲学讨论,也夹杂着精神分析学与生物精神病学的地盘之争,更有编纂者与抗抑郁药企合谋的传闻。

西方的身心二元论认为,精神与身体相分离,而精神和身体可以相互作用。从古典的忧郁症时代到精神分析学派,抑郁症始终被认为生理与心灵的融合互作,DSM-Ⅲ忽视病因的阐述显然对这一理论构成了挑战。与此同时,在1970年代,精神疾病的医疗保险费用升高,使得药企亟需明确的诊断,而DSM-Ⅲ的修订者斯皮策无疑成就了此事。同时,DSM-Ⅲ的出现促进了生物精神病学的发展,催生了 “化学失衡” 理论,该理论正是辉瑞公司起初推广百忧解时的主要卖点。

对于DSM改革引发的这些争议,学术界至今都无法彻底解释。

此外,抑郁症的概念并非自此一成不变。现行的DSM是2013年颁布的DSM-5,其中去除了 “排除居丧期” 的标准 [8],这意味着因亲友离世而导致过度悲伤也可能被纳入抑郁症的范畴中来。这体现了另一个定义难题:抑郁症是否应当遵循相称的标准,即情绪必须与生活状况不符,强调抑郁是一种人格特质或无明显诱因的疾病。

抑郁作为一种痛苦的情绪常伴人类,但作为疾病却不过短短数十年,定义的变革带来了强烈的认识撕裂,裹挟在代际、城乡和种族等等之上。对撕裂的正视是一场痛苦的认知革命。与学术界的争论一致,“身心” 问题和相称标准同样让公众困惑:抑郁症是 “生理疾病” 还是 “心理疾病”?

我们常用“抑郁症是生理疾病“强调出抑郁症作为疾病的地位。这是有多方数据支撑的,包括抗抑郁药物的良好效果;抑郁症的诊断中包含的躯体症状;重度抑郁症患者大脑结构和神经递质的变化的临床研究等。但即便如此,单一强调抑郁症的 “生物性” 仍然有失偏颇:抑郁症药物并非总是有效;实验观察到的生理结构变化并不适用于临床抑郁症的诊断等。因此,抑郁症的生物理论与心理理论是互补的,而非互斥。“生理病变” 也并非疾病定义的必要条件。当症状的严重程度,持续时间,痛苦程度以及社会功能的受损水平达到某个约定阈值的时候,患者的问题就应当引起临床的关注,并纳入医疗保险的保护 [9]。

有人还会问,抑郁症是一种人格特质吗?答案很难用一句话来解释。抑郁症的确存在易感人群。人们通过对家系研究和双生子研究已经发现,重度抑郁症患者有家族性发病倾向。超大人群(超过120万)的全基因组关联研究,发现了17个与MDD高度相关的致病基因,这为抑郁症的遗传性提供了一大例证 [10]。但同时,即使是在同卵双胞胎中,也不完全会同时发生抑郁症 [11]。因此抑郁症具有某种程度上的遗传性,但社会环境因素也很重要。如同生理与心理的二分法一样,生硬地区分遗传与环境因素的影响并不适用于抑郁症。

此外,人们还常见到的一种论调是:抑郁症是社会生活水平高度发达时产生的一种富贵病。对这个问题,笔者倒可以明确回答:抑郁症绝非 “富贵病”。抑郁症引发关注通常伴随着某个名人的患病或身故,这产生了对其认知的一种错觉。而这种错觉也与由来已久的病态审美相关——忧郁的人常常是英雄式的浪漫人物,其悲伤与反思和良知相关;而黑人总保有无忧无虑的状态,免受精神疾病的影响,因为抑郁被认为是一种文明人的能力。直到现代,心理学家荣格仍会强调抑郁可以孕育成长和创造力。但流行病学研究指出,抑郁症可以影响任何人,没有任何性别,阶层和人种可以豁免。与 “富贵病” 的认识相悖,贫穷、边缘化、暴力、战争、歧视等逆境中抑郁症的患病风险更高 [12]。

如何正确治疗?

过度诊疗是抑郁症流行的原因之一吗?

诊断漂移是指将不是疾病或非疾病的状态重新标记为疾病的情况。针对抑郁症,很多人存在着诊断漂移的质疑:抑郁症似乎已经成为了痛苦的代名词,将正常的痛苦医学化。

关于过度诊断的质疑,目前尚缺乏直接的数据支撑。不过,与此相关的另一个问题却是真实存在的,那就是治疗过程中的药物滥用。

在DSM-Ⅲ发布后的第七年,百忧解问世,人类进入 “百忧解” 时代。在随后的几十年中,美国出现了抗抑郁药物的滥用问题,药物的过度使用估计为20%,其中多数集中在新一代的抗抑郁药(74%)[13]。

过度医疗的定义并没有具体的量化指标,这也反映出医学的复杂性。导致抗抑郁药物滥用的原因繁杂:医生的诊疗水平不一;抗抑郁药物的处方权分级不成熟;复杂医患关系下,医生为避免纠纷的自卫性医疗和医院的经济效益压力等都有可能助长药物的滥用 [13]。

近年来,越来越多的中国人了解了抑郁症,对其认知越来越深,对抑郁症的药物治疗逐渐积极,也促进了抗抑郁药物产业规模的扩大。2020年,我国抗抑郁药物的市场规模为109.4亿元,增长率为16.01%,增长迅速 [14]。

当前在我国,过度用药与用药不足同时存在,但诊疗不足仍是抑郁症的主要问题,增强全社会对抑郁症的认知,去除患者病耻感,让患者积极寻求专业的诊疗是首要任务。

抑郁症是可以治愈的,抗抑郁药物对于抑郁症意义非凡。从最初的三环类抗抑郁药(TcAs),到以百忧解为首的选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs),作为治疗处方,它们不仅仅是 “偶尔治愈” 的希望,其疗效本身也促成了抑郁症之为疾病的定义。

不过,需要注意的是,循证医学证据显示,抗抑郁药对于中到重度抑郁更为有效,对于轻度患者的疗效很可能会削弱。抗抑郁药物的用量、和疗程需严格控制,否则过量服用可能会造成严重的后果。

而且,目前没有任何一种药物是普遍有效的,抑郁症是高度异质性的疾病,药物治疗对每个患者的效果不一。临床上患者大多不是单纯的抑郁症,还可能同时伴有慢性疼痛、性功能紊乱、焦虑、慢性疲劳综合征、纤维肌痛、重度失眠、高龄、糖尿病以及心脏病等 [15]。抑郁症患者常常需要反复试药来对抗耐药与副作用。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示,我国接受药物治疗的患者常被各种药物副作用困扰,有47%的患者对自己服用的抗抑郁药物不了解 [16]。

心理治疗与药物相结合会产生更好的效果,认知行为疗法和人际关系疗法等是抑郁症治疗的关键环节,且几乎没有副作用。但由于价格较高和功效认可度低等问题,仍有大量患者不考虑心理治疗。

因此,虽然药物干预的效果良好,但抑郁症的诊疗必须在专业诊疗流程中完成。精神科医生需要鉴别无需药物治疗的自限性应激状况,完善公众对精神科药物的正确使用。

“抑郁症是一种疾病。” 这是很多专业认识和抑郁症患者的共同呼声。但不得不承认,这确实背离了很多人的生活经验,尤其是中老年人,但一味苛责无知是不公平的。毕竟,当代抑郁症概念的诞生,甚至晚于他们的出生。对待认知的分野,我们需要源于理性的包容与耐心。

更重要的是,自百忧解于1980年代获得批准以来,抗抑郁药的前景就没有本质上的变化。后来的新药大多着力于减少副作用,而非创新药物的靶标。而一些新疗法如现代深度脑刺激,仍处于摸索之中。如何让抑郁症患者得到更好更精准的治疗,尚有赖于基础研究、药物研发、与临床医疗界等多方面的共同努力。

(作者为神经病理方向的生物学在读博士)

参考文献:

[1] 《科创中国·院士开讲》第十期:健康梦是中国梦的重要内容 [J].

[2] WANG Y, SHI L, QUE J, et al. The impact of quarantine on mental health status among general population in China during the COVID-19 pandemic [J]. Molecular psychiatry, 2021, 26(9): 4813-22.

[3] ZHOU M, WANG H, ZENG X, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 [J]. Lancet (London, England), 2019, 394(10204): 1145-58.

[4] LU J, XU X, HUANG Y, et al. Prevalence of depressive disorders and treatment in China: a cross-sectional epidemiological study [J]. The lancet Psychiatry, 2021, 8(11): 981-90.

[5] PICHOT P. [DSM-III: the 3d edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders from the American Psychiatric Association] [J]. Revue neurologique, 1986, 142(5): 489-99.

[6] 孟红. 国人接纳神经衰弱标签而非抑郁症的文化根源 [J]. 国际精神病学杂志, 2009, 36(04): 250-3.

[7] BRESLAU N, DAVIS G C. Refining DSM-III criteria in Major Depression. An assessment of the descriptive validity of criterion symptoms [J]. Journal of affective disorders, 1985, 9(3): 199-206.

[8] MARTY M, SEGAL D. DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [M]. 2015: 965-70.

[9] 乔纳森·萨多斯基. 抑郁帝国 [J]. 中国广播影视出版社 / 中国广播电视出版社, 2022.

[10] LEVEY D F, STEIN M B, WENDT F R, et al. Bi-ancestral depression GWAS in the Million Veteran Program and meta-analysis in >1.2 million individuals highlight new therapeutic directions [J]. Nature neuroscience, 2021, 24(7): 954-63.

[11] LEVINSON D F. The genetics of depression: a review [J]. Biological psychiatry, 2006, 60(2): 84-92.

[12] KRAUS G E, O'LOUGHLIN J, KARP I, et al. High depressive symptoms during adolescence increases the effect of stressful life events on depression in a population-based sample of young adults [J]. Comprehensive psychiatry, 2013, 54: e25.

[13] 张国双. 抗抑郁药过度使用的现状 [J]. 临床精神医学杂志, 2015, 25(03): 211-2.

[14] 华经产业研究院. 2022-2027年中国抗抑郁药物行业市场全景评估及发展战略规划报告 [J].

[15] 干货:别说你真的会用抗抑郁药物 [J]. 丁香园.

[16] 2022年国民抑郁症蓝皮书 [J].

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号