躺在冰上的北极熊 | 图源:

导 读

过去四十年来,北极的升温速度比地球平均快了2-4倍,引发北极海冰和陆冰迅速消融,北极航道日益进入公共议程。相较于北极,人们对于南极的关注有限,实际上,南极的气候变化更为复杂。

有别于传统认知,自1979年有卫星监测以来,直到2014年,南极海冰以每十年1%的速度在增长,2012-2014年间的三个9月,美国国家航空和航天局都曾观测到破纪录的海冰最大范围,一度让一些人声称自己找到了否定气候变化的有力证据。南极的温度究竟如何变化?南极的海冰增加了吗?极地生物又将何去何从?

撰文 | 贾柊楠

责编 | 冯灏

今年夏天,挪威港口附近曾有一只明星海象Freya逗留近两个月,潜水吃牡蛎、爬上船晒太阳、和人类玩耍。虽然挪威渔业局不断警告人们保持安全距离,但罕见的可爱哺乳类仍然吸引了无数人近距离围观。管不住围观人群的渔业部门认为,Freya追逐皮划艇和游艇、近距离接触人群,造成潜在伤害的可能性很高,对Freya执行了安乐死 [1]。

挪威渔业局表示,他们已经考虑了其他选择,包括将其移出峡湾,但最终都认为 “不可行”,董事会总干事 Frank Bakke-Jensen 在声明中表示,“我坚信这是正确的决定。我们非常重视动物福利,但必须把人的生命和安全放在首位”。 图1 海象Freya在船上晒太阳 | 图源[2]

图1 海象Freya在船上晒太阳 | 图源[2]

过去两年,Freya曾出现在英国、德国、荷兰等多国。在她之前,另有一只海象Wally在英国多地亮相 [3]。Freya和Wally都属于太平洋海象,通常只出现在此地以北2000公里的北极圈内,在有冰覆盖的水域捕食蛤蜊、鱼虾为生。喜爱群居的太平洋海象通常会在捕食之后爬上浮冰抱团休息,随着浮冰漂去下一个地方捕食,像这样独自背井离乡、出走南方实属罕见。

虽然不知道这两只海象远渡重洋出现在欧洲诸国的具体原因,但近年来北极的升温以及海冰锐减严重影响了太平洋海象族群 [4]。据估计,挪威北部的太平洋海象种群数量在70年代禁止捕猎后有所反弹,但是由于它们居住的地区海冰加剧撤退,影响了食物获取和后代的哺育,自80年代起,种群数量减少了近一半 [5]。北极升温导致的海冰减少还迫使海象把生活重心从海冰转移到陆地,在陆地周围寻找新的食物,这也有可能诱使Freya出走向南,并最终走入了人类生活圈 “英年早逝”。

1、北极还有冰吗?

从1971年到2019年,北极的大气温度上升了3.1摄氏度,某些地区温度增幅甚至高达10.6摄氏度,这也造成北极降雪减少、海冰迅速萎缩、陆冰消融、极端暖事件和野火频发等结果 [6]。例如,西伯利亚和阿拉斯加的极端野火频率都在增加。

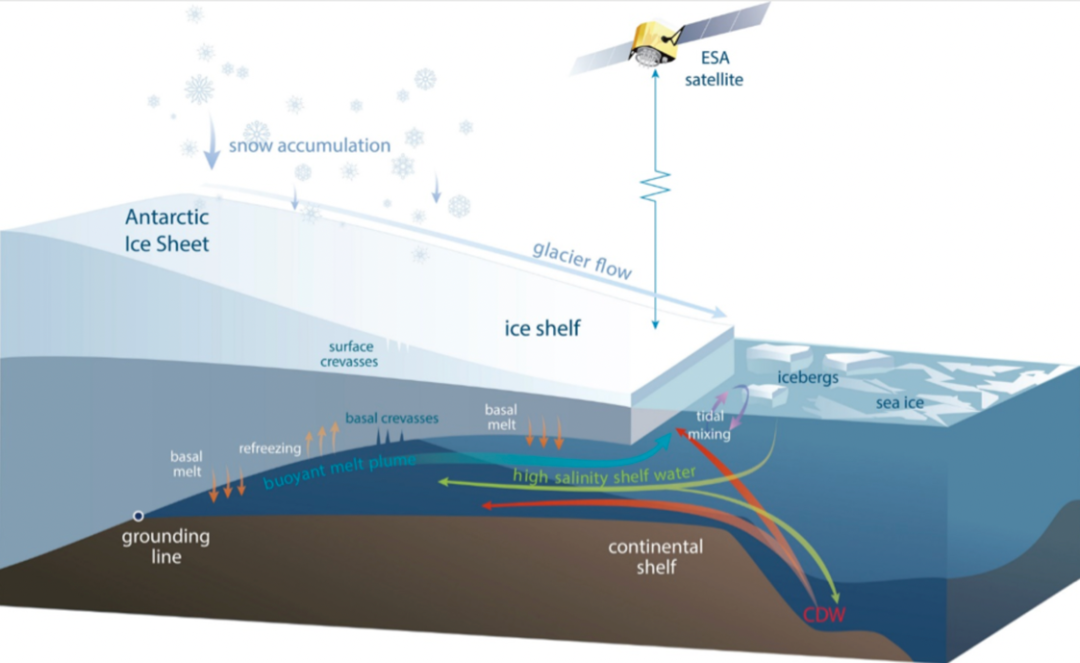

极地的冰分陆冰和海冰。在陆地上的陆冰包括冰盖和冰架,由几千年的积雪慢慢冻结而成。冰盖厚度可以接近4公里,冰盖融化会直接引发海平面上升。冰盖延伸出海岸成为冰架或陆缘冰,冰架一小部分浮在海面上,在海面下的部分可以深达1公里。再往外延伸在海面上的是海冰,由海水结冰形成,在北极海冰被外围的陆地圈住,但南极海冰则相反,在秋冬季如果有很强的风从南极中心向外吹,海冰就会不断向外扩散,开阔的海面也会不断再次结冰。

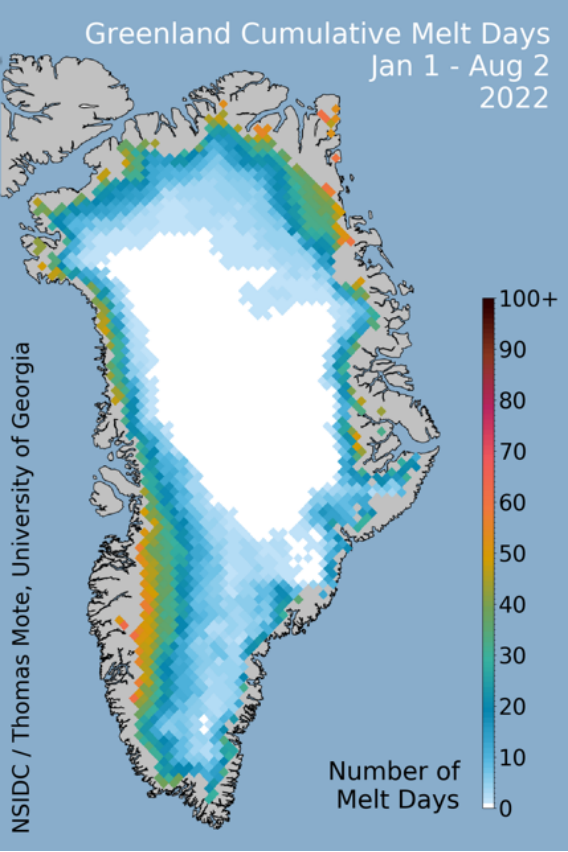

伴随升温,北极的陆冰在全面流失,格陵兰的冰盖减少尤其迅速,格陵兰损失的陆冰占北极总量的一半 [7],北极冰盖的消融是目前海平面上升的主要原因。冰盖损失也会让极地的土地裸露在太阳下,本来冰雪覆盖的表面可以反射阳光和热能,而失去覆盖的深色土地会吸收更多热能,进一步融化更多冰雪 [8]。

图2 南极不同类型的冰 | 图源:

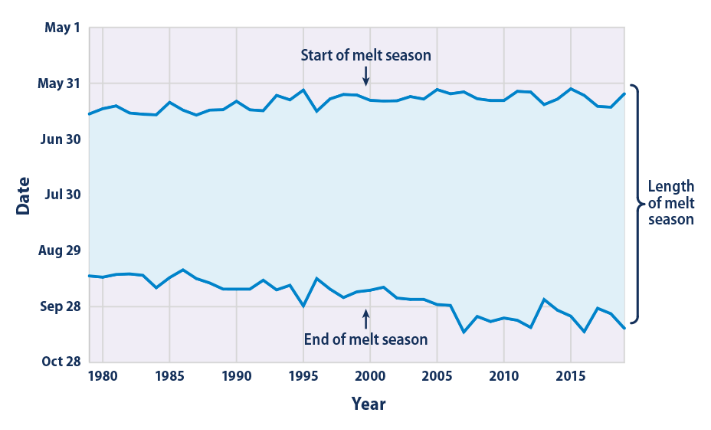

过去四十年,北极的海冰无论是整体面积或厚度都在大幅缩水。北极海冰的覆盖范围平均每十年会减少5万多平方公里 [10];如果只看夏天,海冰减少速度更快,平均每十年减少13% [11],有一些曾经有海冰覆盖的区域甚至已经完全无冰了 [12]。海冰的平均厚度也从1975年的3.59米降到了2012年的1.25米 [13]。

美国纽约州立大学阿尔巴尼分校大气与环境科学系教授戴爱国告诉《知识分子》,“海水温度和气温的升高会直接导致海冰融化,而反过来,海冰融化又会进一步加剧温度升高,这样的反馈机制会放大极地暖化效应。尤其是北极,自1970年代以来海冰就在迅速消融,速度这么快一方面是由于气候变化,另一方面是海冰融化进一步加速升温带来的。”

从另外一个维度来看,对一些地区来说,海冰每一年存在的时间也在变短。联合国政府间气候变化专门委员会预测,从现在到2050年,北极至少会出现一个无冰夏季 [14]。 图3 2022年格陵兰岛的冰盖融化情况,颜色显示融化天数 | 图源[9]

图3 2022年格陵兰岛的冰盖融化情况,颜色显示融化天数 | 图源[9]

随着海冰的减少,海运取道北极也已经成为了现实被广泛讨论。北极地区目前有两条主航道:西北航道,从欧洲—格陵兰岛—加拿大北极群岛—阿拉斯加北岸;东北航道,线路为西欧—北冰洋—白令海峡—东亚。由于海冰的大幅减少,大陆间的航运距离大幅缩短,和水运的传统航道苏伊士运河相比,北极航线由于航行天数缩短,可以节约40%的航程和每船65万美元的燃料费用 [15]。然而,伴随气候变化,北极的极端天气也在增加,进而影响海冰的分布和航道的顺利通行。

此外,北极陆地蕴含着丰富的矿产和油气资源,北冰洋又孕育着渔业资源,气候变化让这些资源浮上了冰面。北冰洋变得繁忙,也带来了更多的政治和法理方面的讨论——如何公平地使用北极航道和资源、同时减小生态影响,都是日益纳入国际政策议程的话题 [16]。

北极的海冰和冰盖消融如此迅速,会对全球气候产生什么深远的影响呢?中国气象科学研究院全球变化与极地研究所副所长丁明虎举了个一万多年前的例子,从地质分析来看,地球的上一次冰期到来得非常突然,末次冰消期结束后开始升温,又突发迅速变冷并持续了1300多年,也导致了猛犸象等大型动物的灭绝。一种假设是我们熟悉的彗星撞地球理论;另一种推断是,由于当时地球快速增温,北极冰盖快速融化,影响了北大西洋暖流的输送,最终触发了整个地球气候系统的崩溃。

丁明虎说,整个北半球的冰冻圈系统对地球和人类都非常重要,北极地区是地球大气的冷源之一,驱动着北半球大气甚至是全球大气环流,升温如果超过阈值,结果不仅仅是我们最近几年体会到的极端天气多发,更有可能对全球生态系统产生不可恢复的影响。而2摄氏度的全球气候目标,也是为了把升温控制在阈值内,不要触发更可怕的后果。

戴爱国也表示,“虽然从几百万年的地质尺度来看,地球有过平均温度较高,完全没有冰期的年代,也有过温度较低海冰覆盖大部分海洋的年代,这也反映了地球自身的气候变化规律;但当今不同的是,发生在几十年间的温度剧烈变化。这么剧烈的扰动究竟会带来什么后果,才是我们今天讨论人类活动引起气候变化最需要关注的。”

图4 北极的海冰融化时间越来越长 | 图源[17]

2、南极有没有变热?

北极的升温以及海冰持续走低,似乎已不是新闻,但南极的情况却非常不一样。与北极海冰快速减少相反的是,南极海冰一度呈现出缓慢增长的态势,2012年、2013年和2014年秋冬季节三次刷新最高值纪录 [18],当时有人认为,南极并没有受到气候变化的显著影响。

2-3月是南极的夏天,海岸边的平均气温一般在零度左右 [19]。今年2月,南极半岛上阿根廷的埃斯佩兰萨基地和巴西的西摩岛分别记录到了高达18.3摄氏度和20.75摄氏度的高温,这一纪录也纷纷登上新闻头条 [20]。

但是,世界气象组织7月1日宣布,通过对监测仪器的检查、监测站历史纪录的分析以及综合当时整体的气象条件,只承认阿根廷站18.3摄氏度的纪录,巴西站记录的20.75摄氏度被认为无效。世界气象组织认为,巴西站的高温是由于辐射屏蔽造成的温度计失误,不能反映真实情况 [21]。

这样的 “失误” 在科研数据收集过程中并不少见,因此数据校准对于准确的理解和分析非常重要,尤其是像南极这样地理环境特殊的地区,监测数据很容易因为意外事件出现 “失误”,在这些数据相对缺失的地区建立长期监测,对帮助我们理解全球系统并进行趋势分析尤为重要。

虽然这样的高温是复杂的气象条件触发的偶然性极端事件 [22],但南极半岛北部是地球上变暖最快的地区之一,在过去五十年中,这里的气温上升了近3摄氏度 [23]。作为一条狭长的半岛从南极大陆一路延伸到南极圈外,南极半岛中间有高耸的山脉把岛分成了东西两半,复杂的地形和水文环境也让南极半岛地区的气候监测和预测更加困难。

南极半岛自1950年代开始迅速升温,但2000年开始又经历了降温期 [24],这几年的研究表明短暂的降温期似乎已经结束 [25],过去二十年的降温并没有让南极半岛恢复到50年代之前的水平,接下来南极半岛可能还会持续升温1-2摄氏度 [26]。

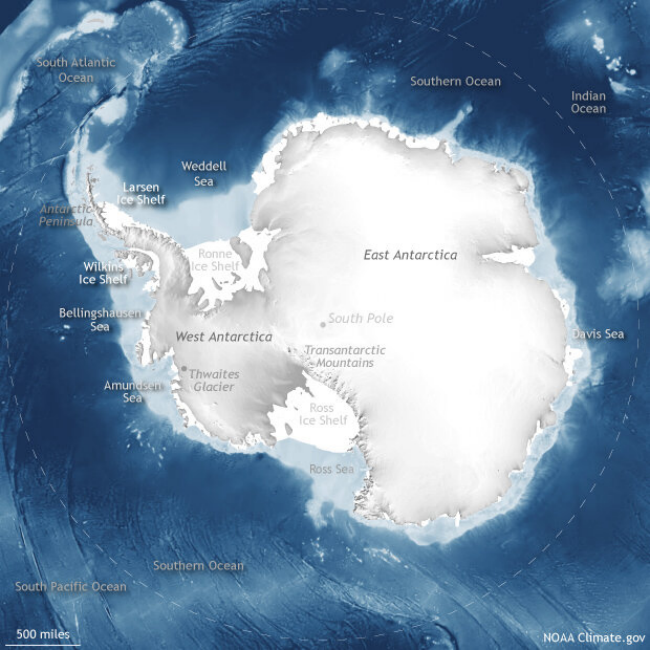

图5 南极地图,南极大陆可以分成三大块,南极半岛在西部,由于距离大陆近,从阿根廷最南边坐船约2天可达,是南极科考站聚集的地区。此外西边的大陆称为西南极,以横贯南极山脉为界,东边2/3的大陆称为东南极,占地辽阔,南极中心的南极极点也在这半边,东南极靠近大洋洲和印度洋,从澳大利亚坐船大约10天可以到达冰区 | 图源:美国国家海洋和大气管理局

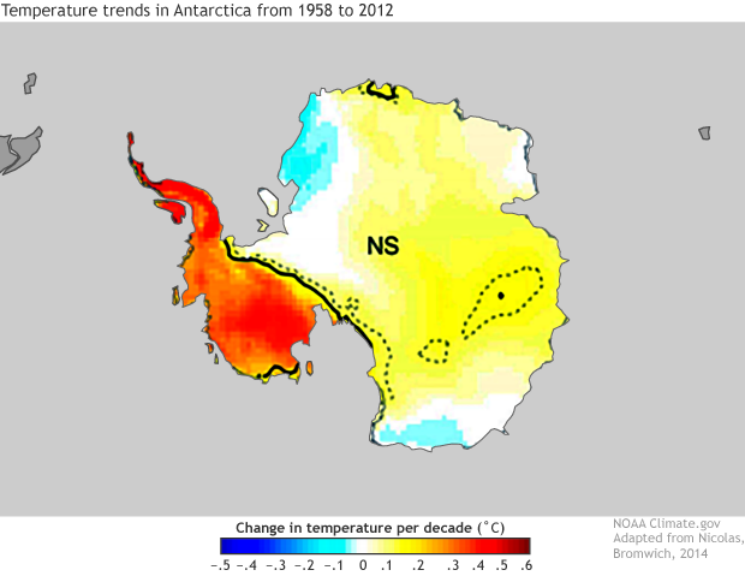

不仅南极半岛升温迅速,西南极的趋势也非常类似,自1950年代开始平均温度已上升了2.4摄氏度 [27]。相比之下,东南极并没有出现显著升温,有些地区的气温甚至还有所下降 [28]。

图6 1958–2012年南极不同地区的温度变化,红色代表每十年的升温在0.4-0.6摄氏度,黄色代表升温不明显,在0.1-0.2摄氏度,蓝色代表温度有所下降 | 图源:美国国家海洋和大气管理局

为什么南极的西部比东部热那么多?丁明虎解释说,“东南极陆地冰盖面积巨大,由于冰体的稳定器作用,越靠近中央温度越稳定,而相比之下西南极和南极半岛更容易受到周围的大气和海洋影响。但我们对东南极的认识也在随着研究技术的进步和时间推移逐步变化,之前研究认为东南极的温度稳定,但近几年也有研究发现东南极的海岸区域、甚至内陆某些区域在升温。”

“以目前掌握的科学依据,我们不能说东南极没有受到气候变化的影响,只能推测一种可能是之前人类活动的影响还没有传导至东南极内陆区域,随着时间的推移我们现在看到了这些影响。但是由于南极内陆环境非常极端,我们缺少连续的大范围的监测数据进行系统的分析。” 丁明虎说。

目前的气候研究多用气候模型做推演来判断成因,结论大多是:东西南极的升温差异是气候变化引发的自然差异造成的 [29]。

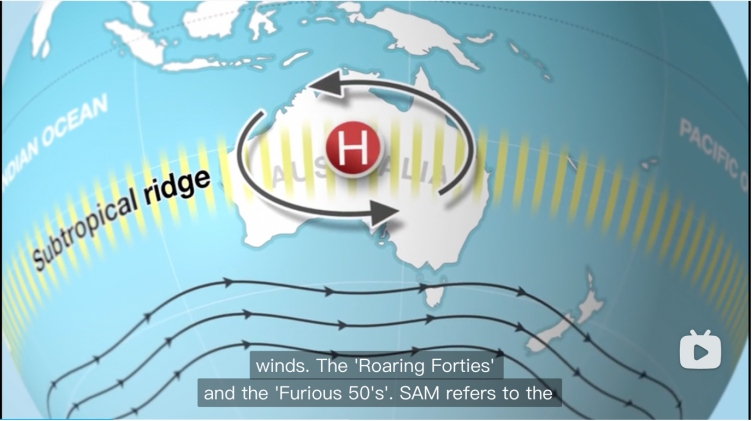

如何理解 “气候变化引发的自然差异”?澳大利亚南极气候与生态系统联合研究中心海冰遥感科学家 Rob Massom 向《知识分子》解释说,“由于气候-海水-海冰系统的复杂性,我们很难明确地说南极哪一部分的升温是人类活动直接造成的。政府间气候变化专门委员会报告的明确结论是,人类活动导致了臭氧层破坏和温室气体排放增加,其中臭氧层破坏会造成南半球环状模的增强,从而影响南极上空的气压、风向、以及气温的变化趋势。” (注:南半球环状模Southern Annular Mode,SAM,请记住SAM,它非常重要,在下文会多次出现)

图7 南半球环状模(Southern Annular Mode,简称SAM)主要描述环绕南半球中高纬度(南纬40 – 50度,澳大利亚最南边的塔斯马尼亚岛的位置)的西风带的活动。图中的三条带箭头的黑线就是SAM,一般位置如图所示,但SAM会随着气候的变化发生异常,整体向北或是向南平移,影响包括澳大利亚、南极洲在内的南半球的气候,例如当地的降水量、气温等等。| 图源 [30]

中国科学院大气物理研究所研究员李熙晨进一步解释说,“南极东西部升温的差异主要是区域性的地理环境和气象环境不同造成的。举个例子,南极西部有一片海域阿蒙森海上空存在着低气压环流中心,这个低气压的东侧吹北风,从低纬度带来暖空气,造成局部区域升温;西侧吹南风,从极地中心把冷空气带下来造成区域性的降温。SAM和其他大气环流的变化可能会让这样的南北风增强,再加上周围海水温度变化带来的叠加效应,于是就造成了不同区域温度变化的差异。”

“南极上空除了阿蒙森海低压还有其他大大小小的气压中心,都不同程度受到各种大尺度大气环流的影响。而全球气候变化又会造成大气环流的变化和低纬度海水升温。由于这样的影响和相互作用非常复杂,我们在现在的科学基础上,仍难以精确量化人类活动或多种自然气候变率在南极温度变化中的具体贡献。” 李熙晨说。

也就是说,虽然南极不同区域的温度变化和所处地理位置以及内部变率有关,但人类生产生活排放的温室气体导致的气候变化不同程度地影响到了所有区域。

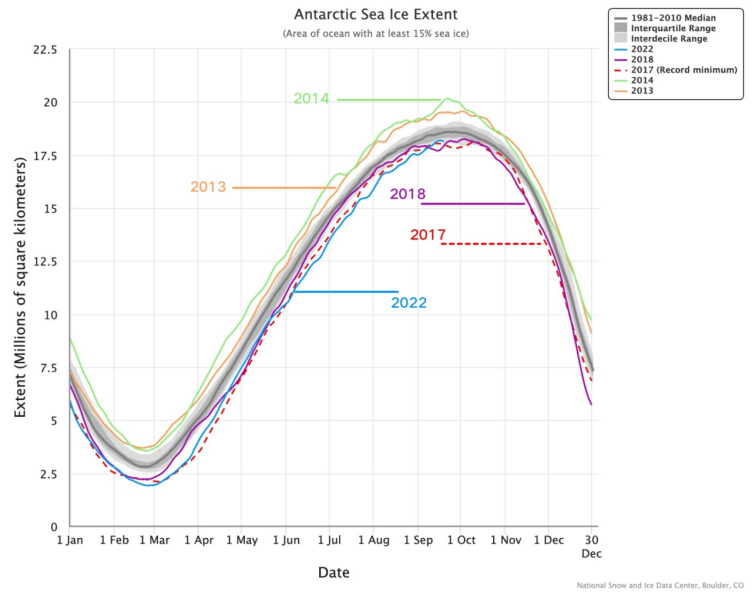

3、南极的冰有没有增加?

或许不符合一般人的认知,自从1979年有卫星监测开始,直到2014年,南极海冰以每十年1%的速度在增长 [31]。2012-2014年间的三个9月,美国国家航空和航天局都曾观测到破纪录的海冰最大范围 [32],这也一度让一些人声称自己找到了有力证据否定气候变化 [33]。

南极海冰的范围在冬天最大的时候平均可以达到1,800万平方公里 [34],是南极大陆的1.5倍,基本和俄罗斯大小相当。2014年,冬季最大范围达到了2,000万平方公里,2014年以后,南极的海冰范围逐年减少,特别是夏季海冰范围,到2017年创造了一次最小值纪录。

虽然近几年海冰覆盖率一直在最小值徘徊,但目前南极整体海冰量在波动中保持着相对稳定,并没有像北极海冰那样大规模减少 [35]。在全球变暖的背景下,南极海冰的覆盖率却保持稳定,观测结果与大多数的模拟推演结果不一致,这个现象被称为南极海冰悖论。

图8 1979年有卫星监测纪录以来,历史上海冰范围的最大最小纪录都发生在近十年:两次海冰范围最大纪录在2013、2014年,两次最小纪录2017、2018年。今年夏天南极夏季海冰范围又一次达到最小值 | 图源[36]

至今南极海冰悖论仍没有标准答案,目前已有的模型还不能准确描述南极海冰的变化,但主流观点包括了以下几个:

1. 强风促进海冰形成 [37]。如前所述,海冰形成期如果有很强的离岸风把冰往外吹,可以加速海冰形成和扩散。由于温室气体增加,加上拉尼娜现象等因素,过去三十年SAM持续增强 [38],可以帮助海冰扩散,降低东南极海面温度,从而增加海冰总体覆盖率。

2. 南极冰冻层的融化维持了海冰的相对稳定 [39]。和海冰不一样,南极的冰架已经发生了大面积崩裂和融化,一种理论说这些融化的冰水汇集在海面,像天然隔热层一样,让我们在南极看到了相对稳定的海冰覆盖。

3. 当然也有一种说法认为南极海冰这几年的变化只是自然规律的起起伏伏,没有什么统计学上的意义 [40]。

虽然南极整体海冰波动不大,但地区性海冰变化却非常显著。比如前面提到的升温迅速的南极半岛西部,海冰覆盖范围正以每十年6-10%的速度在下降 [41];不仅冰变少了,海冰形成的时间推迟、融化时间提前,所以一年中有冰覆盖的整体时间也缩短了 [42]。

一项研究发现,南极半岛西部的海冰比以前早38天开始融化、晚60天开始形成,也就意味着这个地区多出了近3个月的无冰期 [43]。南极西部的威德尔海域也历经了海冰减少的几年,自从2016年以来海冰范围持续走低,和2013年相比海冰范围减少了100万平方公里 [44]。这些区域海冰的剧烈变化也有可能进一步影响陆冰的稳定性 [45]。

海冰变化是大气环流、海流3D运动、以及当地小气候的综合结果,还需要考虑海水-大气-海冰三者的相互作用,也是由于这样的复杂性,再加上目前我们对南极海冰的观测数据仍然有限,模式研发也不够成熟,因此我们对南极海冰的未来究竟如何仍有很多未知。戴爱国说,“虽然现在看起来南极的海冰变化不大,但气候模型预测在接下来的几十年里如果南极温度升高,会有大量的海冰流失。”

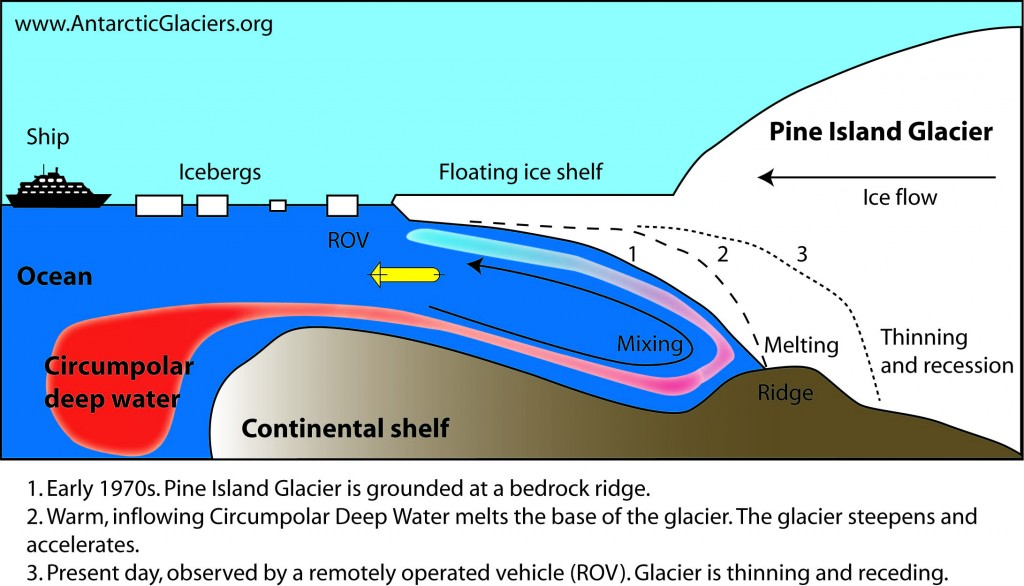

和海冰的趋势不同的是,南极的陆冰越来越不稳定了。2021年8月的政府间气候变化专门委员会第六次评估报告显示,如果全球温度上升2-3摄氏度,南极西部的冰盖将全部消失。而南极海边的冰架崩解也在日益严峻。

澳大利亚塔斯马尼亚大学冰川动力学研究员赵晨表示,气候变暖对南极的影响是量变到质变的过程,虽然现在变暖现象最明显的是在南极半岛和西南极,但气温升高和海洋的暖流相互作用,其实对东部的冰架影响也很大,而且不只一个因素在作用,而是会形成更强大的连锁反应。本来冰架崩解是正常现象,时有发生,就像人会生老病死一样,这是冰架生命周期的一部分,但由于气候变暖,最近冰架融化和崩解的现象越来越频繁。

李熙晨分析说,“一些冰架和冰川消融,是由于气温升高导致冰的表层温度升高,就和我们一般知道的天暖了冰化了是一个道理。但还有一些融化是由于海水升温,南极的次表层水,也就是数百甚至上千米深度的水反而比上面暖和,这一部分水的升温会直接加速水下的冰架融化,进而导致冰架的崩解。西南极很著名的松岛冰川和Thwaites冰川就是由于次表层水升温消融的。”

图9 温暖的次表层水加速冰川融化 | 图源[46]

4、极地生物将何去何从?

作为动物的天然食堂、重要的保育基地和栖息地,海冰对于南极和北极的生态至关重要,其结构变化、覆盖时长的变动都会给极地生态系统带来深远影响。

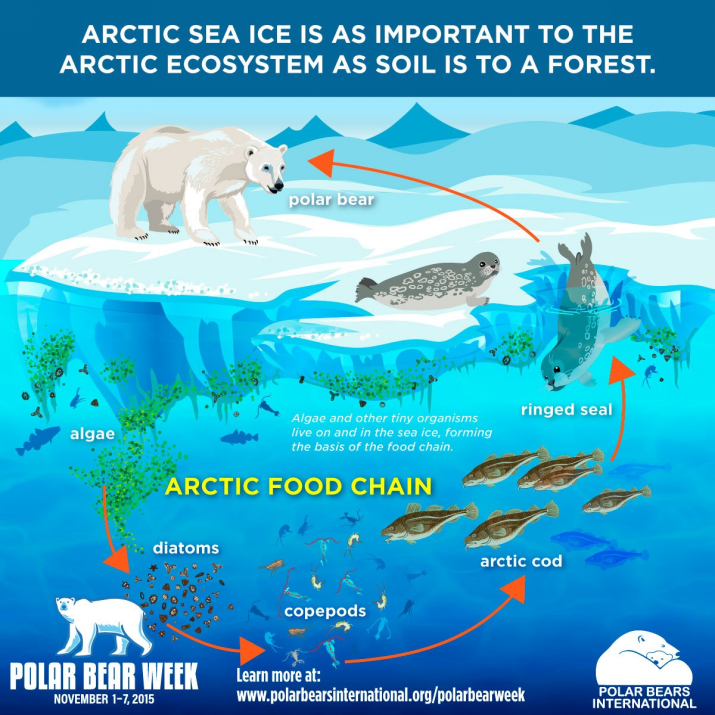

图10 北极生态圈图示 | 图源:Polar Bear International

在海冰变化剧烈的北极,生态系统无论是结构和功能都在发生根本性的变化。海冰减少意味着开放海域的面积和时长都会增加,这会直接影响海水中浮游植物的数量和种类,浮游植物作为海水生态系统中的根基,它们的变化又会传递到整个极地海洋生态系统,广泛影响许多物种的分布和季节性。

海冰也是极地生物重要的栖息地,不仅海冰的上面,海冰下面也同样是水生动物休息躲避的场所,冰下世界随着结冰过程中的碰撞和波动,会形成很多丘壑,为多种动物的幼年生活提供生存空间和食物。

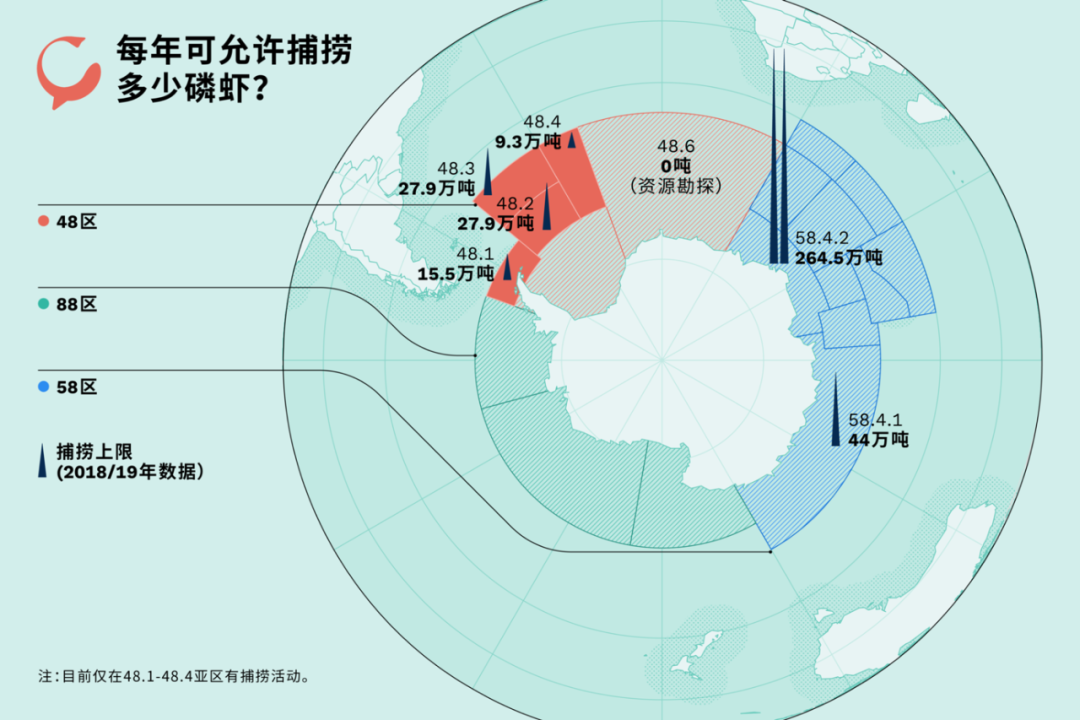

以南极生态系统的关键物种——南极磷虾为例,磷虾从深海孵化浮上海面,要依靠海冰度过第一个冬天,在冰下觅食躲藏天敌,也抵御冬天湍急的水流,第二年才会有充足的磷虾资源。夏季的磷虾成群出现,一次可以高达百万只,也是南极目前最大的渔业产业。目前南极磷虾无论是捕捞区域或捕捞量,都受到严格管理,根据科学家谨慎估算来确定每年可以在哪里捞多少虾。

但如果海冰覆盖区域发生剧烈变化,也会随之影响磷虾种群的数量和分布,为今后的可持续管理带来更多的不确定性,比如,以后磷虾捕捞量会不会锐减?海冰范围减小是不是意味着磷虾捕捞区域要更靠近南极核心区域?这些问题都会随之而来。

图11 南极磷虾捕捞区和捕捞量 | 图源[47]

海冰变化同样也会影响大型动物,比如脖颈间有一缕金黄色的帝企鹅,需要在海冰上孵化和养育小企鹅,海冰为小企鹅提供了安全居所,父母也会往返于海冰覆盖的海面觅食,海冰过少容易开裂就有可能导致大量小企鹅掉进海里淹死 [48],也会增加成年企鹅寻找食物的困难。

如果南极的海冰以现在的速度消融,2050年可能有70%的帝企鹅种群消失 [49]。近日发表的一份研究提及,企鹅是进化速度非常缓慢的物种,这也意味着它们可能很难适应目前全球变暖的速度 [50]。

又比如北极熊,北极熊的拉丁名字是 “Ursus maritimus”,意思是海熊,北极熊母亲需要在海冰上生产,并且依靠海冰走到深海区猎捕海豹;海豹需要在海冰上栖息休息,养育后代,捕猎海冰下的鱼虾;冰下的鱼虾需要在海冰缝隙中一边躲避捕猎者,一边摄取海藻。而海冰的减少甚至消失,意味着海豹没有了栖息环境,北极熊无法进入有海豹的海域捕食,需要长时间忍受饥饿,甚至没有足够的储备脂肪过冬 [51]。

不仅仅是动植物,北极也是很多原住民的聚居地,海冰的变化也会影响到他们的传统狩猎。

环北极圈因纽特协会会长 Okalik Eegeesiak 在联合国的一次发言中说,“北极是我们的家园,世界上仅剩为数不多的狩猎文化族群,环北极圈的因纽特人是其中之一。北极的生态圈不仅为我们提供食物,也是我们作为因纽特人的重要精神纽带,北冰洋的海和冰也让我们的族人可以游牧获取丰足的资源。随着气候变化带来的影响,我们的孩子可能再也见不到被我们称为‘猎场’的环境,也可能再也无法通过冰桥在陆地间游牧。” [64]

虽然极地区域已经比1850年代平均升温了一倍,北极的无冰季看起来也已经不远了,但是好在极地的冰况很大程度上取决于未来温室气体的排放量,将全球升温控制在1.5 - 2摄氏度之内,我们仍然可以挽救极地生态系统 [53]。

赵晨说,“我用模型模拟预测冰川变化,预测的都是几十年乃至几百年的尺度,在南极是没办法亲身体会到这样的变化的。但在南极进行科研考察的时候,我的感觉就是周围的一切都太纯粹了,这里是眼前的企鹅、海豹赖以生存的家园,我们每天做的一些小事会直接或间接导致他们的生存受到威胁,我希望自己能够保护这片最后的净土。”

参考文献:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. AMAP, 2021. Arctic Climate Change Update 2021: Key Trends and Impacts. Summary for Policy-makers

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. https://www.arctic-

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. Turner, J., Colwell, S. R., Marshall, G. J., Lachlan-Cope, T. A., Carleton, A. M., Jones, P. D., et al. (2005). Antarctic climate change during the last 50 years. Int. J. Climatol. 25, 279–294. doi: 10.1002/joc.1130

24. Turner, J., Lu, H., White, I. et al. Absence of 21st century warming on Antarctic Peninsula consistent with natural variability. Nature 535, 411–415 (2016).

25. Bozkurt, D., Bromwich, D.H., Carrasco, J. et al. Recent Near-surface Temperature Trends in the Antarctic Peninsula from Observed, Reanalysis and Regional Climate Model Data. Adv. Atmos. Sci. 37, 477–493 (2020).

26. Siegert M., Atkinson A., Banwell A., et al. (2019), The Antarctic Peninsula Under a 1.5°C Global Warming Scenario, Frontiers in Environmental Science, vol.7, DOI=10.3389/fenvs.2019.00102

27. Bromwich, D., Nicolas, J., Monaghan, A. et al. Central West Antarctica among the most rapidly warming regions on Earth. Nature Geosci 6, 139–145 (2013).

28. Turner, J., Barrand, N. E., Bracegirdle, T. J., Convey, P., Hodgson, D. A., Jarvis, M., … Klepikov, A. (2013). Antarctic climate change and the environment: an update. Polar Record, 50(03), 237–259. doi:10.1017/s0032247413000296

29. Sang-Yoon Jun, Joo-Hong Kim and Jung Choi et al. The internal origin of the west-east asymmetry of Antarctic climate change. Science Advances. Vol. 6(24). DOI: 10.1126/sciadv.aaz1490

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37. S. Schroeter,W. Hobbs,N. L. Bindoff,R. Massom,R. Matear, Drivers of Antarctic Sea Ice Volume Change in CMIP5 Models, Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, vol.123. no.11,

38. Ryan L. Fogt, Gareth J. Marshall, The Southern Annular Mode: Variability, trends, and climate impacts across the Southern Hemisphere,WIREs Clim Change (2020), vol.11, no.4, DOI: 10.1002/wcc.652

39. Bintanja, R., van Oldenborgh, G., Drijfhout, S. et al. Important role for ocean warming and increased ice-shelf melt in Antarctic sea-ice expansion. Nature Geosci 6, 376–379 (2013).

40.

41. Turner, J., Hosking, J. S., Bracegirdle, T. J., Marshall, G. J., and Phillips, T. (2015). Recent changes in Antarctic Sea Ice. Philos. Trans. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci. 373:20140163. doi: 10.1098/rsta.2014.0163

42. Stammerjohn, S. & Martinson, Douglas & Smith, Raymond & Iannuzzi, Richard. (2008). Sea ice in the Western Antarctic Peninsula Region: spatio-temporal variability from ecological and climate change perspectives. Deep-sea Research Part Ii-topical Studies in Oceanography - DEEP-SEA RES PT II-TOP ST OCE. 55. 2041-2058. 10.1016/j.dsr2.2008.04.026.

43. Stammerjohn S, Massom R, Rind D& Martinson D. 2012Regions of rapid sea ice change: An inter-hemispheric seasonal comparison.Geophys. Res. Lett. 39, 06501. doi:10.1029/2012gl050874.

44. Turner, John & Guarino, Maria Vittoria & Arnatt, Jack & Jena, Babula & Marshall, Gareth & Phillips, Tony & Cc, Bajish & Clem, Kyle & Wang, Zhaomin & Andersson, Tom & Murphy, Eugene & Cavanagh, Rachel. (2020). Recent Decrease of Summer Sea Ice in the Weddell Sea, Antarctica. Geophysical Research Letters. 47. 10.1029/2020GL087127.

45. Massom, R. A., Scambos, T. A., Bennetts, L. G., Reid, P., Squire, V. A., & Stammerjohn, S. E. (2018). Antarctic ice shelf disintegration triggered by sea ice loss and ocean swell. Nature, 558(7710), 383–389. doi:10.1038/s41586-018-0212-1

46.

47.

48.

49. Jenouvrier, Stéphanie & Che-Castaldo, Judy & Wolf, Shaye & Holland, Marika & Labrousse, Sara & LaRue, Michelle & Wienecke, Barbara & Fretwell, Peter & Greenwald, Noah & Stroeve, Julienne & Trathan, Philip. (2021). The call of the emperor penguin: Legal responses to species threatened by climate change. Global Change Biology. 27. 10.1111/gcb.15806.

50.

51.

52.

53.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号