图源:《经济学人》

导读

近日,《经济学人》的一个关于中国的封面“崛起的中国科学”引发了来自各方的热议,然而,西方进一步强化的“中国威胁论”与中国式的“厉害了我的国”的解读之外,透过这份由英国媒体作出的,有数据有采访的报道,我们能够得到什么收获?中国的科学发展到今天,优势与弱点各自在什么地方,增长点与隐忧又各自在哪里?透过这个来自西方的视线,也许我们会有所收获。

撰文| 程雨祺

全A的答卷:高引论文、科研投入与人才引进

作为一本总部位于英国的资深经济学媒体,《经济学人》会在2024年发布一篇关于中国科学的封面,并非毫无征兆。

早在5年前,2019年,《经济学人》杂志曾用一篇文章的标题发问:“中国能成为一个科学超级大国吗?”对于中国投入科技事业的雄心壮志,他们尚持保留态度,称之为一场“大实验”。

5年后的今天,《经济学人》用一个十分肯定的标题遥遥回答了五年半前的那个疑问:是的,中国已经成为了科学超级大国。他们不得不承认,“就目前而言”, “至少对于硬科学来说”,这场“大实验”不仅能够成功,而且还在蓬勃发展。

大标题之下,《经济学人》连续使用了四个成语作为小标:“千里之行,始于足下”、“工欲善其事,必先利其器”、“欲穷千里目,更上一层楼”、“活到老,学到老”,用以形容中国的科技成就,也摆足了一副“中国通”的架势。

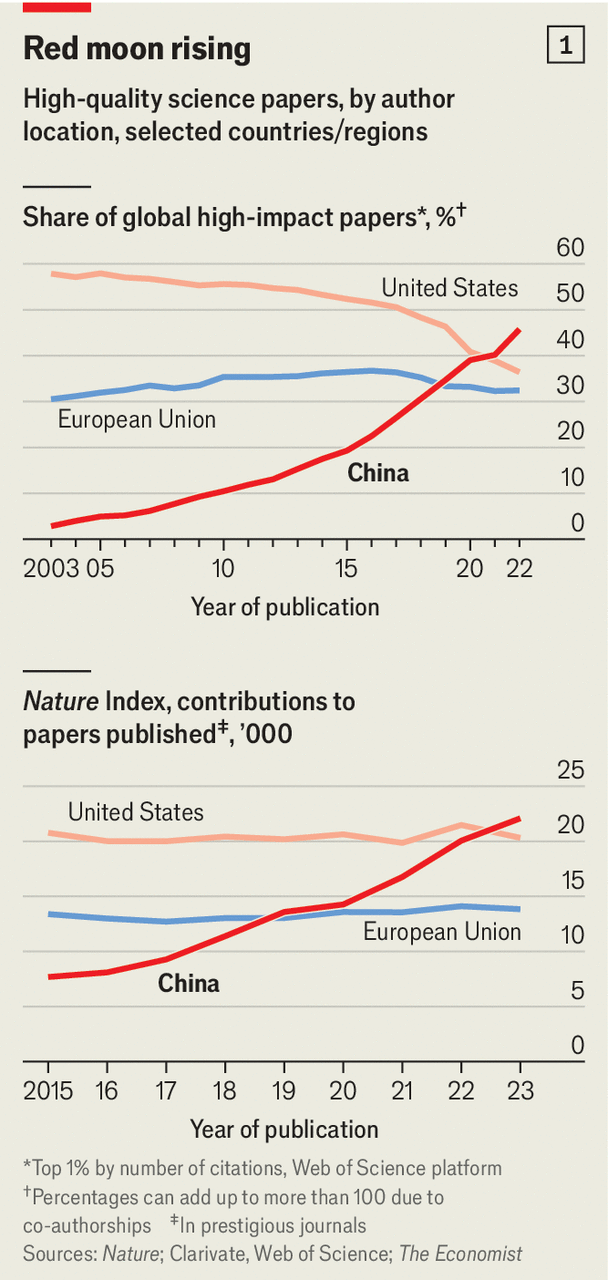

对于中国科学的崛起,《经济学人》引用的主要证据是科研论文的数量与质量,文章指出:在两项高质量的引文指标上,中国表现非常亮眼。对于引用次数前1%的高被引论文,在2003年,美国的论文数是中国的20倍。在2013年,这个数字已经下降到4倍。2022年以来的最新数据表明,中国的高被引论文占比已经比欧盟或美国都要多。

图源:《经济学人》

自然指数(Nature Index)也是国际公认难以灌水的、衡量高质量学术产出与合作的重要指标。在2014年首次推出时,中国排名第二,但高质量期刊的论文数尚不到美国的三分之一。2023年,中国高质量论文数首次超过了美国。

虽然这些指标在之前已有过报道,中国在图表中展现的强劲势头仍让众多网友惊叹。牛津大学高等教育教授Simon Marginson指出,了不起的是,中国后来者居上只用了不到一代人的时间。

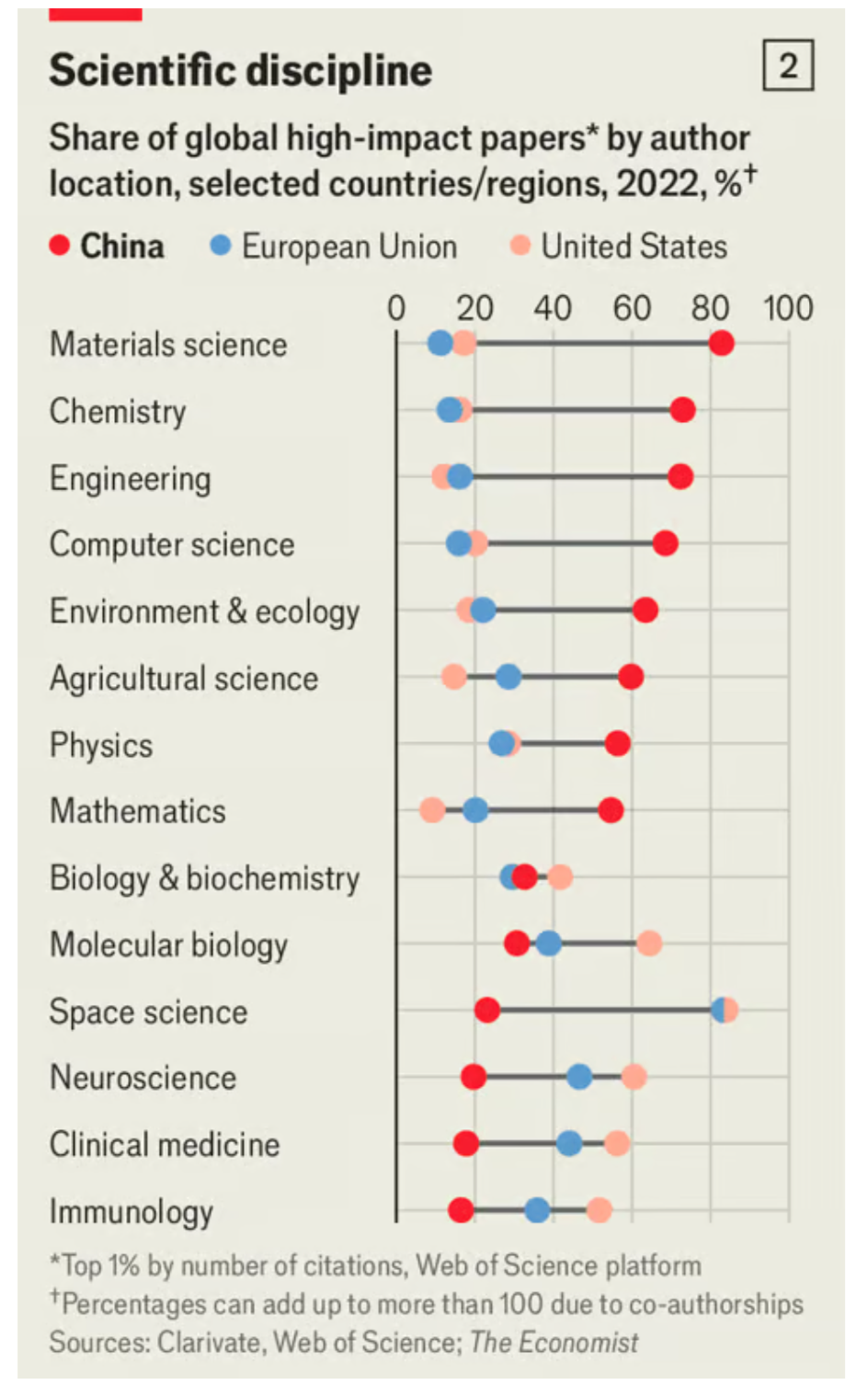

根据引文统计,世界上约40%的论文是中国学者发表的,美国贡献了大约10%,欧盟和英国加起来发表了15%。中国在物理学、化学、工程学、地球和环境科学领域领先世界。美国和欧洲在生物学和医学领域仍然领先,但中国已表现出快速发展的趋势。例如,中国引用临床医学核心论文的数量最多,这预示了未来在该领域的扩张。

中国科技的繁荣离不开资金、设备和人才。按实值计算,中国的研发支出(R&D)自2000年以来增长了16倍。根据最新数据,美国在基础研究上的支出仍比中国高出50%左右,但中国在应用研究和实验开发上投入了大量资金,在大学和政府机构的支出上也已领先。2024年,中央本级科技支出还将达到10%的增幅。这些资金被重点投入“五年计划”的战略领域,如对量子技术、人工智能、半导体、神经科学、遗传学和生物技术、再生医学等领域的研究,以及对深空、深海和地球两极等“前沿领域”的探索。

在设备上,中国在2019年已经拥有了“令人羡慕的华丽硬件库存”,包括超级计算机、世界上最大的全口径射电望远镜和一个地下暗物质探测器,之后只增不减。现在,中国拥有世界上最灵敏的超高能量宇宙射线探测器,世界上最强的稳态磁场,不久还将拥有世界上最灵敏的中微子探测器之一。记者、麻省理工前研究员Niko McCarty表示:“中国学生不再像他们的导师那样,将美国视为某种‘科学圣地’。”

中国现在的研究人员多于美国和整个欧盟。2020年,中国大学授予了140万个工程学位,是美国的7倍。在顶尖的AI研究者中,从中国获得本科学位的人数是在美国获得本科学位人数的2.5倍。在2014年,中国大学培养的科学技术博士人数几乎与美国持平;到2025年,博士预计将是美国的近两倍。

许多出国留学的学者也被激励措施吸引回国。《科学》杂志研究发现,各种政府支持的资助计划带回了高素质的年轻研究人员——平均而言,他们是同龄人中最具生产力的15%。几年之内,由于获得了更多的资源和学术人力,他们发表的论文数量是留在美国同等学者的2.5倍。美国调查华裔学者的“中国行动计划”、对一些学生的驱逐出境,也起到了一定程度的推动作用。

原创性缺乏仍是顽疾

成绩的背后,中国科研的问题同样明显,也就是有大量“需努力”和可以“更上一层楼”的空间。

中国自全国范围的撤稿和学术不端行为审查后,学术诚信情况有所好转,《经济学人》提到:根据2023年的一项研究,中国学者的自引比例正在下降。

《经济学人》的文章亦提到,论文影响力排名日渐领先的同时,在基础、好奇心驱动的研究上,中国仍在追赶。平均而言,中国论文的引用次数往往低于来自美国、英国或欧盟的论文,且在《自然》、《科学》两大顶尖期刊上的发表数量仍然远少于美国。

“这与中国的科研模式有关,在中国,’迅速跟进热点’仍是科学研究的主流”一位中国科技政策的研究者告诉《知识分子》。巨大的科研投入、先进的仪器设备和巨大的科学家基数,支撑了中国巨量的论文产出,而热点之外,真正原创性研究则需要更多积淀的时间。

在《经济学人》的文章中,还曾特意以AI领域作为中国科研实力的例子,并指出“中国贡献了全球AI研究论文的40%,与之相比,美国只贡献了10%,欧洲和英国加起来贡献了15%”。且特意提到了一项人工智能领域被引用最高的研究,是来自一批中国的AI研究者。

《经济学人》提到的那项高引研究是由何恺明、孙剑等研究者提出的深度残差学习,这项研究增进了神经网络深度的研究,使得神经网络达到了前所未有的深度,促成了今天我们看到的突破性成果——包括AlphaFold和ChatGPT。一位AI相关领域的研究者告诉《知识分子》,(这项研究)是中国学者对人工智能领域的关键贡献。然而,对于《经济学人》所言的中国贡献了全球四成的AI相关论文、且在计算机领域高影响论文遥遥领先的情况,该学者认为,这并不能代表什么,“体感完全不是这样(领先)”。

分学科的高影响因子文章分布(图源:《经济学人》)

根据图中数据,中国在材料科学、化学、工程学、计算机科学、环境与生态学领域创造了世界上60%以上的高被引论文。

合作,仍是最大的不确定因素

梳理中国科学发展的现状之后,《经济学人》还把目光投向了中国以外,在文章的后半部分,这家西方媒体解释了中国科学发展的最大不确定因素——这个国家在国际科技合作方面的进展。

中国科学的崛起对西方政府来说有喜有忧,但西方学者与中国的合作还是很常见的。在成像科学、遥感、应用化学和地质工程领域,有25%至30%涉及中国合作者;对于电信,这一数字达到三分之一。欧洲与中国的学术合作比例较低,约为10%。中国倾向于在自己已经很强大的领域进行更多的合作,比如材料和物理。去年发布的一项关于预印本的研究发现,对于AI领域,有一个来自美国或中国的合著者对另一个国家的作者能产生同样的效益,平均能多获得75%的引用。

尽管“中国科学的崛起是把双刃剑”的提法在西方不绝于耳,但中西方科学家的普遍共识是:科学合作必须继续,最好还能进一步加强。尽管中国的科学产出大幅增长,但与国际合作者合作的比例一直稳定在20%左右——相比之下,西方科学家往往有更多的国际合作。

西方研究人员也应该更多关注来自中国的学术前沿成果。去年发表在《自然-人类行为》杂志上的研究数据显示,对于同等质量的研究,中国科学家引用西方论文的次数远远多于西方科学家引用中国科学家论文的次数。西方科学家很少前往中国访问、工作或学习,这剥夺了他们向中国同行学习的机会。对希望进入西方实验室的中国学生和研究人员关上大门,对西方科学来说也是一个巨大的损失。

西方科学家们也担忧中国的政策正在向内转变。因担忧对进口核心技术的依赖,中国正期望在更多科技领域实现自给自足,并且希望跳出西方“国际主流”的评议框架、不再以国际出版物作为衡量研究成果的标准。一些教授参加海外会议,需要提前一年获得学校批准。如何在地缘政治和学术合作中找到平衡,仍将是持续未来很长一段时间的课题。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号