阅读:0

听报道

撰文 | 洪蔚琳

责编 | 徐 可

● ● ●

女科学家汤楠是个特别可爱的人。见到她的第一眼,她穿着花裙子,拿起两个桃子对我说:“哎呀你来了,这桃特别甜,赶紧吃一个。”这让我一时有些诧异:她不像是刚刚听完学术报告,倒像是刚从纯朴的田地里跑回来。

在餐厅,她看到前台摆着抹茶面包,立刻欢快地蹦过去:“今天又出新面包啦!”这是一个9岁孩子的母亲,一个在荒无人烟的科学高原上勇毅前行的独行侠,但此刻的她像个小女孩儿一样活泼天真。

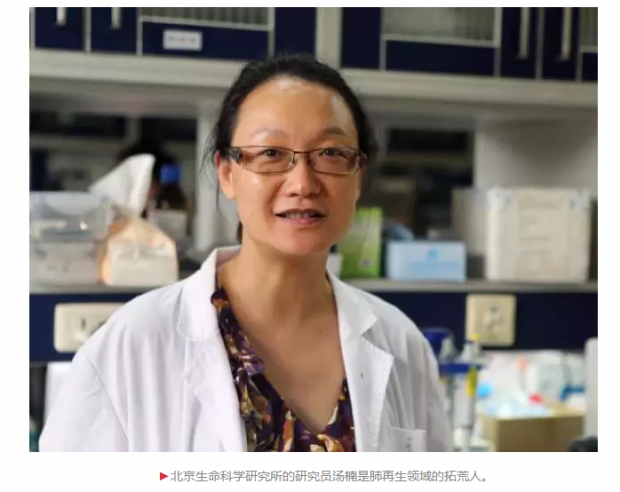

这位不像科学家的科学家,就是我国肺再生领域的拓荒者、北京生命科学研究所研究员汤楠。

人的肺可以再生吗?答案曾经是否定的。

过去,医学界普遍认为,肺泡只能代偿性增生。也就是说,它可以增大,但细胞的数目不会增多,绝无“肺再生”的可能。

2012年7月的一天,《新英格兰医学杂志》(NEJM)刊发了一篇论文:英国一名女性患有肺癌,手术治疗后存活了15年之久。研究者采用各种影像手段观察她的肺泡,发现肺泡数目的确增加了64%,肺功能也在增强。

这一发现在肺研究领域引发了巨大震动,但对于汤楠而言,结论在她的意料之中。在过去的实验观察中,老鼠、狗的肺再生早已司空见惯,却总被视为对人类医学“没有意义的研究”。如今,她看到了这项工作的意义所在。

正是在这一年,做完博士后研究的汤楠告别美国加州大学旧金山分校,回国加入北京生命科学研究所,从此做起了肺再生领域的拓荒人。

是荒地,也是机遇

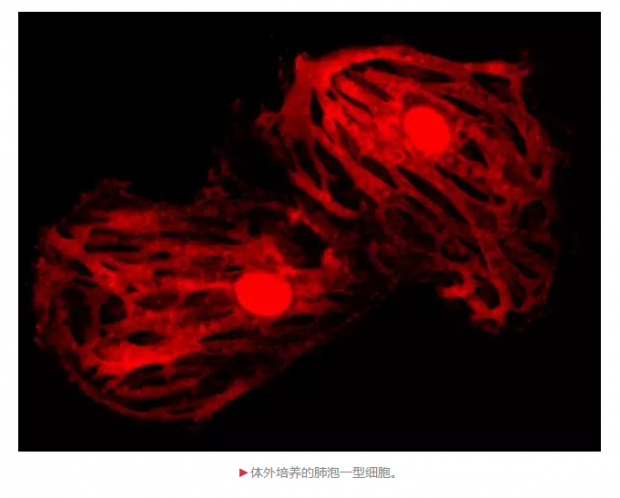

“你看,这就是我们分离出的肺细胞。”在办公室里,汤楠让我看电脑屏幕上染色后的肺泡细胞图像。人体所有的气体交换,就在这个小小的肺泡里进行。

其实,如果把人体的全部肺泡整个铺平,它有半个网球场那么大。“咱俩现在说着话,大概每小时要呼吸450升的气体。所以,我们的肺是个挺不容易的的器官。”

肺很重要,却没有得到应有的重视。在国内,汤楠每次去开肺领域的会议,永远都是小会场,与神经会议、心脏会议的庞大阵容形成了强烈的反差。关于肺的基础研究是薄弱的,过去的20年里几乎没有什么突破性的进展。

国外的状况也是如此。去年,汤楠和一位美国心肺血液研究所(NHLBI)的同行交流,得知该所一年里出的十个重点项目,按理应该均匀分配到三个领域,但现实往往是心脏四个,血液四个,呼吸只有两个。

不论在中国还是美国,呼吸都是小学科,参与的人太少。当初,汤楠决定去做肺研究的时候,她的美国导师表示反对。在美国,肺病是穷人得的病,研究资金也匮乏。“他推荐我去做资金高的乳腺研究,但我没听他的。”

2012年,汤楠回国。她看准了肺再生这块荒地,目标很明确。

“几乎没有多少前人的研究可参考,感觉就像在拓荒。但这也是我的机遇,懂的不多,我们能提出的问题就很多。”

她清楚这项工作的意义。事实上,很多肺的疾病,如慢性阻塞性肺(COPD)和肺纤维化,都与肺再生关联密切。这类疾病恶化速度快、并发症多,尚缺乏有效的治疗药物和方法。过去提起干细胞的临床应用,人们通常只想到干细胞移植。“其实,成体干细胞的自我更新功能也很重要。比如我们每天吃饭,小肠就在不断再生,以维持健康的肠黏膜结构;再如毛发脱落后,还可以再长出来。同理,肺也有成体干细胞。肺炎之后,肺的自我恢复就是一种再生。搞清楚肺再生的过程,对肺疾病的临床治疗意义深远。”

拓荒固然艰难,但北生所的王晓东所长说:“汤楠有绝活儿。”上一次,她只用了一年多时间,就拿到了纯度非常高的肺泡一型细胞,并对其进行测序,成为世界上第一个做出成年一型细胞测序的团队。

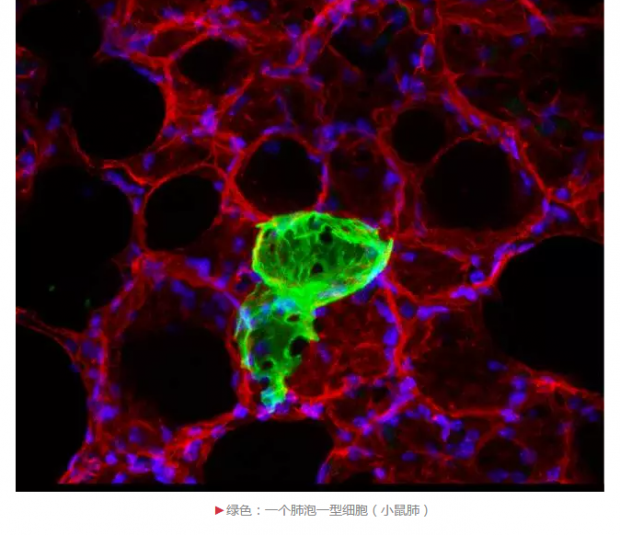

最近,汤楠带着实验室的几个学生,专攻一个大难题——肺泡一型上皮细胞研究。

肺泡里有两种细胞,一种叫二型细胞,是肺的干细胞。另一种叫一型细胞,负责气体交换,大部分肺病都是因为一型细胞无法正常工作。现在的问题是:一型细胞除了通气功能和转运功能,是不是还有其他功能?它和疾病的具体关联是什么?

其实,一型细胞早在1955年就被科学家发现,但没人能单独、清晰地研究和培养它。这种细胞很扁、很薄,比普通的细胞大500倍。“就像擀饺子皮,你把它铺得特别大、特别平,收起来的时候就很容易弄破。细胞一旦破了,就会死亡,所以分离一型细胞很困难。”

拓荒五年来,这不是汤楠第一次遇到挑战。领域内的很多基础知识,都是她带着团队自己探索出来的。最初,她们在小鼠上做肺切除,但舍不得买呼吸机。“可见我们一开始有多外行、多天真。”她觉得呼吸机太贵,以为自己可以做得足够快,赶在小鼠死亡前完成肺切除。结果小鼠一开胸就死,他们屡试屡败,才意识到呼吸机是个必需品。“这些都没人来告诉我们,每一小步都要靠自己去试。”

汤楠说,每当遭遇挫折,两点很重要。一是外界对研究的支持,但更重要的是,你是否足够自信,相信自己的研究真的很重要、很值得。“我很幸运。我觉得我的研究很重要,我的学生也觉得很重要,一切才得以推进下去。”

离临床近一点

在接受采访之前,汤楠刚刚听了一位美国国家人类基因组研究所Dan Kastner 博士的报告,回来的时候一脸兴奋。

Dan Kastner 博士曾接受九年的博士训练,之后在临床治疗关节自身免疫性疾病。他通过联系家族史,发现了一类疾病的病因是一个基因突变。于是,他对病人采用针对病因的生物治疗,成功挽救了600多人的生命。

这经历让汤楠深受鼓舞,她看到了做科研的一种成功模式。“要一直不停地去想,你做的东西能怎样对人类健康、疾病治疗有帮助。”

汤楠也曾做过医生,本科毕业后,她在一家医院的内分泌科待了四年。这段经历至今对她的研究颇有助益,也让她更看重自己的成果转化。

“鸿沟是巨大的。”她去欧洲参加一个力学生物学会议,发现他们的研究极为基础。“完全是在看细胞里的变化,不管这些会引起什么功能性的改变。”细胞和功能之间、功能和疾病之间,都有太长的路要走,转化远比想像中更难。

“但什么都不做也不行。”她主动去联系北京中日友好医院,拿着实验中小鼠的片子给医生看,确认了片子符合人的肺纤维化特征,就放心了一些。她定期与医生通话、见面,“有时他们会问些问题,在他们看来挺简单,但在我这儿啪一下就亮了。”目前合作带来的最大收获之一是,她可以从医院拿到一些人的组织,直接分离人的肺泡干细胞,“我们看到了更多东西,他们那边也不浪费。”

“其实中国有不少医生,很想搞科研。”她出去和一些医学博士一起开会,发现他们有很好的科学素养,有自己的想法,确实想解决一些问题。

但医生们普遍面临两点困难:一是太忙,基本没时间待在实验室;二是缺乏系统的科研训练,很难深入进去。一些医生给汤楠推荐了几个疾病,“说这几个病挺严重的,不知道病因,没法治疗,但自己力不从心,这种研究需要长期坚持。”

汤楠很明白,医生需要她,她更需要医生。实验室里发现的一切有趣现象,到底是不是和疾病有关,能不能转化到临床,医生最有话语权。如果能找到愿意合作、认真负责的医生,对科研工作者而言,是一种幸运。

要促成合作,需要自己主动去搭建桥梁。“很多医生并不了解你的领域,你必须搭根线,把两边串起来。”汤楠深知这个职业有多忙碌,所以永远不能指望医生主动来找自己。“就像剪纸要先剪个口,才能往下剪,不然永远也剪不开。”

从前,她不会去参加那些针对于医生的协会活动,但现在,她觉得自己有责任去。她愿意花点时间,去做一些类似社区服务的事,讲讲自己的科研工作,带动呼吸社区的发展。

“我觉得医生应该往这边挪一点,我们应该往那边挪一点,最好能有对话。肺领域的科研,就是要医生和科学家一起努力。”

女科学家的“平衡”

“你觉得你有一个什么样的妈妈?”我把汤楠9岁的儿子琨琨叫进来,没想到他听到问题就转身扑到妈妈怀里,特别亲热地亲吻妈妈的脸颊和手臂。

“哎呀当着外人,多不好意思啊。”汤楠尴尬地冲我笑笑。

琨琨是她和先生自己带大的,感情特别亲近。她的生活节奏极快,每天早上7点前从家出发去实验室,晚上8点回来。但只要一进家门,她会尽量把全部时间都留给孩子。

“我很幸运。”女性能坚持科研道路的本就不多,还能同时平衡家庭和事业的,更是凤毛麟角。多数人都会或多或少受到来自家庭的阻力,但汤楠没有。

她在硕士期间结婚,之后和先生一起去美国读博,再一起回国。当初她特别喜欢做生物,这行业前途未卜。先生是做IT的,他对汤楠说:自己算了一笔账,以现有工资水平,支撑两个人一辈子的正常生活应该没问题。你想做什么就去做,只要开心就好。

有了琨琨之后,汤楠更看重工作效率。只有白天效率高,晚上才能全身心投入到家庭生活中。她看上去不像个严格的母亲,“我们对他没有要求,但他应该对自己有要求。”

相对于管教孩子,汤楠认为父母的榜样作用更为重要。她不会刻意给孩子灌输科学理念,科普常识,琨琨很自然地对科学感兴趣。问他妈妈在做什么样的工作,他会回答:“与科学有关,很辛苦,但特别有趣。”

“父母对孩子潜移默化的影响才最重要。”汤楠最希望孩子继承的,是她做人做事,踏实认真的态度。“不要夸他聪明,要夸他努力、认真、仔细,要说‘你做得很棒,是因为你很用心,你坚持下来了。’”

我问琨琨,能不能用一句话形容一下妈妈。琨琨说了三个字:“负责任。”后来又问他以后想做什么,他说想当大学老师,因为“老师有责任”。

对于妈妈作为科学家的这份工作,琨琨或许还不能完全理解,但他很看重这份“了不起”的事业。有时汤楠喜欢开玩笑逗他:“你现在事情这么多,要不妈妈辞职吧,以后在家专心照顾你。”平时对妈妈异常依恋的琨琨会猛然抬头说:“我会好好表现,妈妈也要好好工作。”

出了实验室,我会瞬间被人海淹没

汤楠极爱笑,常常自己说着说着,就爆发出极爽朗的笑声。在博士生褚琦琦眼中,汤老师永远这么风风火火。她开朗、热情,对科研是纯粹的喜欢。“她心里没有那些现实利益的东西,不是为了发paper或出名。”

“我的确每天都很兴奋、很开心。”对于汤楠来说,探索未解决的问题、验证自己的猜想就像在玩字谜游戏。让她开心的阈值很低,一点点小的发现,一点点灵感的迸发,都会带给她一天的好心情。

即将读研究生三年级的付思玲跟着汤楠一起探究肺泡一型细胞的功能,由于缺乏前人研究作参考,所有研究方法都要自己去建立。汤楠和她一起思考,带着她找辅助中心的老师寻求帮助,“这让我觉得,她不仅是我的老师,我们是在一起奋斗。”

汤楠从不认为这些对工作的付出值得褒奖,她把一切都看作理所应当。她的父亲从事飞机制造,母亲是护士,她从小看着父母频繁加班,对工作兢兢业业。这让她觉得,该做什么就应该认真做好。“如果我当年选择了其他专业,相信也会做得很好,因为这是我对自己的要求。”

童年时代,汤楠常听到父亲的一句教诲:笨鸟先飞。那时候她心中不忿,凭什么自己就是笨鸟呢?

“后来我明白了,其实我们都是很平常的人。我出了实验室,走在人海里,是会瞬间被淹没的。世界上有没有你都没有关系,不要觉得自己是大牛,最后一定会有人把你替换掉。所以一定要保持平常心,把每一件该做的事做好。”

她说得不错。我想,如果某一天我在马路上迎面碰到她,可能不会想到她是一个科学家。她的身上没有半点光环,但这并不影响她在自己的岗位上闪闪发亮。

我向她提出最后一个问题:走到今天,总结出最宝贵的人生经验是什么呢?

她的回答是:“踏踏实实、认认真真、平平常常。”

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号