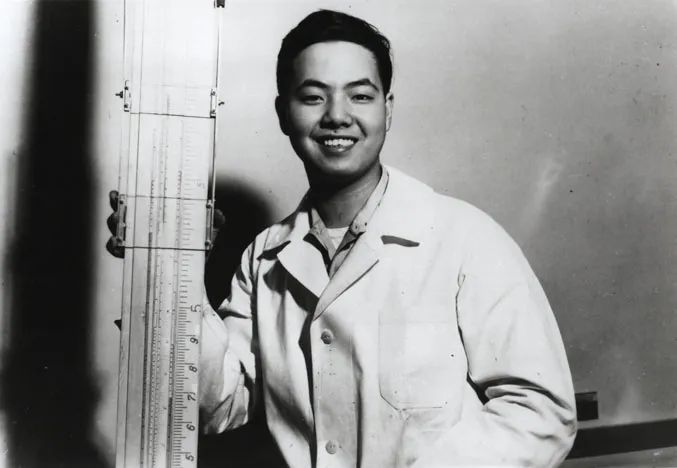

李政道1948年在芝加哥大学手持巨大计算尺时摄丨图源:李政道数字资源中心

口述丨柳怀祖

整理|严胜男

柳怀祖,1940年出生于江苏仪征,原北京正负电子对撞机工程领导小组办公室主任、中国科学院办公厅原副主任、中国高等科学技术中心原秘书长,曾负责协助李政道处理协调北京正负电子对撞机建造、“中美联合招考物理研究生项目”(CUSPEA)招生、中国高等科学技术中心运营等国内事务。

痛悼李政道先生

当我得知李先生去世的消息时,我正沉浸在撰写李政道先生创作科学艺术海报的历史中。8月5日中午,一位比我年长的院士老朋友打电话告诉我这个令人震惊的消息。多年来,我帮他处理国内事务,与他建立了深厚的感情。尤其是他的夫人秦惠䇹在世时,常常跟别人说“小柳是我们家人”。 那时我还是小辈,他们是老辈。

这个消息让我瞬间回想起1996年李夫人去世前的那通电话。那年11月,李政道先生七十大寿的晚宴结束后,他回到住处,通过跨洋电话想与李夫人分享当天的盛况。在简短地交谈之后,李夫人突然问:“小柳在旁边吗?我想和他说几句话。”她对我说:“我知道我的日子不多了,希望你能照顾好政道。”我不愿面对这件事,安慰她说:“不会的,我还等着你明年来呢。”但她没有回应,只是继续问:“你答应我吗?”我坚定地回答:“当然!”那一刻,我和李先生都流下了眼泪,感到非常痛心和难过。

许多媒体朋友联系我,希望采访我。我年纪大了,身体也不太好,许多人劝我不要接受采访,但我觉得我应该谈,我要把我知道的真实的李政道告诉大家,这是我的责任。那天晚上,我忙到很晚,记者们要发稿登报,直到凌晨一点多才结束。之后我也睡不着,过去与李先生相处的一幕幕像电影一样在脑海中回放。

我们在车里交谈时,他看到窗外有逸夫楼飞过,便问:“刚刚又有一栋逸夫楼是怎么回事?”我告诉他:“这是邵逸夫先生捐赠的楼。”他问:“哦,捐楼就要有名字啊,那里面管不管?”我回答:“里面不管。”他幽默地说:“那就是捐个壳子哦。”

他曾请画家为科学会议创作主题画,我在一旁听。有次高等科学技术中心学术年会的主题是超弦理论,他请李可染来作画。李政道先生讲了一二十分钟,阐述了科学的概念,一根弦,动了就三维,三维以后怎么动了就十维,原因说了一通。也用道德经来阐释,道生一,一生二,二生三,三生万物。李可染听得云里雾里,那副呆样特别有趣。

在纽约的家中,夫人去世后,他独自一人招待我,亲自为我做饭。三道西餐,每一道菜他都给我讲解得清清楚楚。印象最深的是吃大蘑菇,比饭碗还大,烤蘑菇加上佐料,他给我讲了很多。我是愚钝之人,但觉得非常有趣。我们两个人还一本正经地对坐在餐桌前,围着餐巾。

晚上,他喜欢喝红酒,有时会喝到凌晨一点。因为工作的关系,在北京有段时间我们几乎天天见面,无话不谈。他博学多才,上知天文下知地理,我就在旁边聆听学习。过往的点点滴滴不胜枚举。

而另一方面,在中国高能物理研究的发展史上,李政道起到了历史性的作用,很多地方都留有他的痕迹。他不仅扶助了高能物理的起步,更推动了它的发展,让这门学科的轮子开始转动。现在高能物理具备自我发展的能力,应该自己走了,可以自己走了,也能自己走了。虽然李政道先生已经离我们而去,但他所投身的事业仍在继续。

科学与艺术

李政道先生总是随身携带一本巴掌大的笔记本和几支彩色笔,装在类似眼镜盒的容器里。在机场候机时,他会根据心情和所见,随手画上几笔,无论是花木还是其他任何东西。在家中,如果夫人不在,他出门前也会留下一张小画和几句温馨的话语,显示了他对生活的热爱和情趣。每逢新春佳节,我们都会收到他亲手绘制的贺年卡,其中我特别喜欢小鸡破壳而出的画作,旁边还附有他亲笔写下的诗句:“谁知蛋鸡哪先生,祗愿代代有继人”,这幅作品甚至被苏州刺绣所绣制出来。

他对艺术有着深入的研究,涉猎广泛,包括陶瓷、音乐、古画、古董等。许多人认为他国画技艺高超,一定是早年学过国画,但实际上他并没有学过国画,倒是学过一些中国武术。当时在学校,他和哥哥曾遭受小流氓的滋扰,他的父亲便请了一位武术师傅来教授他们防身之术。

科学画册的构想,最初源于中国高等科学技术中心的国际学术会议。会议的主题、邀请的嘉宾、议程等都是由他亲自决定的。1987年,在讨论一次会议安排时,他提出海报也可以成为艺术品。我建议说:“好!您怎么考虑?您不是有艺术家朋友,我们可以请他们来一起讨论。”但他拒绝了这个提议。他这个人做事总是喜欢通过实验来验证,所有与他共事的经历中,没有一件事是他没有亲自实验过的。他说:“不忙,不要惊动他们,我先自己试试。”

他想到了自己正在进行的平行计算机研究,便以板上的线路为背景,背景颜色是浅灰色,然后用大毛笔写下了一个“格”字。完成后,他给我看,志得意满地说:“哎还不错。”于是它将其印制成会议的海报。

第二次实验是在高能物理所北京正负电子对撞机建成之后,这台机器主要用于粲物理研究。他将高能物理探测器的框架与花朵结合,创作出了一幅作品,并称之为“粲花”。

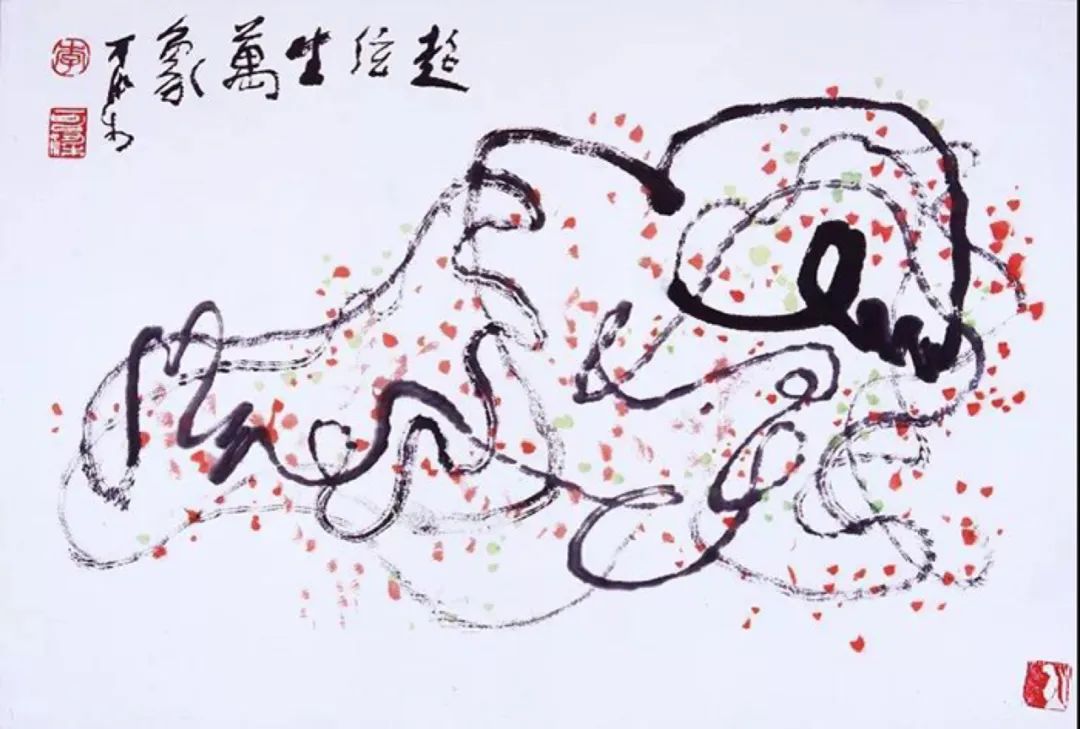

在完成两次个人的艺术创作后,他感到非常自豪,取得了很好的效果,作品颇具韵味。他说,“可以了,下一次就邀请画家参与了”。首次邀请的画家是李可染先生。那次的会议主题是辐射,可染老画了一个小孩观察辐射的光,这对他来说并不困难,他画小孩很得意。第二次又请可染老来作画,这次的主题是超弦理论,这对我们来说都是全新的领域,我也并不理解。经过长时间的讲解,李可染先生终于有所领悟,创作了一幅名为《超弦万物生》的作品,我随后将其送到荣宝斋装裱。

《超弦万物生》李可染

荣宝斋的师傅看到画作后,怀疑地问:“这是李可染的作品吗?他从没画过这种风格的画。他的画我们裱多了,怎么会?” 师傅私下里对我说:“你可能买到了假货。”我只是笑笑,告诉他尽管装裱,因为这其中的道理太深奥,难以一时解释清楚。即使在离开时,师傅还在提醒我不要上当,因为画上确实有李可染的印章。

第三次的创作是关于对撞机,画面上是两头牛角即将相撞,却又差那么一点点,牛显得非常凶猛。李可染先生信佛,家中长年供奉香案。我去取画时,可染老对李先生说,他一生画的都是和善之物,如悠闲的牧童,从未画过争斗的场面。为了科学两次改变画风,对画家来说,是非常不易的。第一幅作品是抽象的,一笔画下去,一些红点绿点镶嵌其中;第二幅则是牛,后来这幅画还被制作成了雕塑,放置在清华科技园的创新广场。

李先生对此非常得意,他用米开朗基罗在罗马教堂的穹顶画中做类比,上帝与亚当手指间的缝隙,展现了两者的力量关系。而李可染先生的这幅画,牛虽未真正相撞,但气势已经到位。

他对科学与艺术的关系有着深刻的见解,他曾说“科学与艺术是同一枚硬币的两面,它们都源自人类活动中最高尚的部分,追求深刻性、普遍性、永恒和卓越”。同时,他也认为科学与艺术是人类文明的两翼,缺一不可。

2000年,李政道先生亲自担任主编,出版了《科学与艺术》画册,我参与和帮助他做了一些工作。这本画册收录了李可染、吴作人、黄胄、华君武、吴冠中、常沙娜等大师以科学为主题的作品,这些作品都是赠送给科学研讨会的,该画册还获得了当年的国家图书奖。李先生对画册中的科学解说乃至画作摆放都进行了仔细的修改和审订。这本书非常珍贵,中间曾加印过一次,现在据说已经绝版,连孔夫子旧书网都买不到了。

传承与接续

关于李政道先生晚年的身体状况,我并不十分了解。2007年我脑血栓后,便无法再为他提供帮助。他对此非常注意,因此我们之间的联系变得很少。尽管如此,我们之间仍有贺卡等形式的联络,但没有了直接的联系。

在我请辞后,他还特意派儿媳妇来我家看望了我一次。这之后他回来过一两次,便再也没有回来过。有些人因此说些怪话,认为我不再帮忙,他就不回来了。但事实并非如此,他的腰一直不太好。随着年龄的增长,腰伤旧疾时常复发,有的时候需要连续几天卧床休息,长途飞机旅行多有不便。

抗战时期,他从贵州的浙大去重庆看望母亲,回来时从卡车顶上摔下来,腰部受了重伤。他在床上躺了半年不能动弹,当时王淦昌的夫人也在浙大,照顾了他半年。

他对年轻人的关爱,是从王淦昌、吴大猷、叶企孙、束星北等先生那里继承来的。这些老先生们都非常真诚,他感受到了他们无私地爱和帮助。王师母照顾一个受伤的学生,没有任何私心;束星北先生如何教导他,吴大猷先生如何推动和带领他,叶企孙先生如何对待他,这些都是无私的。因此,他认为对人才的培养也应该是无私的。

“为年轻人创造机会”是他一贯的愿望。他曾多次向我表达这一心愿,包括在讨论博士后、䇹政基金等事宜时,他都强调了这一点。

他是一个非常细心的人。以1984年开始设立的博士后制度为例,当时国外的博士后制度非常简单:教授招一个博士后,用个人经费支付,至于博士后的日常生活和家庭问题,教授不用操心。然而,中国的情况完全不同。博士后进京需要有户口,配偶和孩子也需要户口,孩子要上学,来了还得有住的地方,这一系列问题都非常复杂。

有了这些想法后,他便与他的朋友们,如谷羽、林宗棠、张寿、张百发等,进行了深入讨论,这些人都是当时国务院各部门的主要负责人,他们讨论的东西很细。因此,当他向邓小平提出博士后流动站的建议时,已经不再是泛泛的,而是充分考虑了中国的国情。与国外的做法完全不同,这种博士后流动站是中国特色的博士后流动制度,是非常了不起的创造性和创意,也是博士后制度得以推广的关键。

对于CUSPEA项目的学生,他们办好各项手续后直接去了各自的教授那里,因此不太可能有机会和李政道先生见面,除了一些在纽约的同学。我相信,百分之七八十的CUSPEA学生都没有见过他。他并没有要求他们报答。

言必称“祖国”

我对李政道先生最深的体会是,他在文件书信中不一定非要用“中国”的,总会用“祖国”。有时候一些资料我帮他一起整理,稿子里绝对是“祖国”,比如说“我觉得祖国应该怎么样”,不是说“我觉得中国应该怎么样”。 这种行文风格从我认识他开始就一直如此。

1977年,当“八七工程”启动时,我们的方案是建造一个4000亿电子伏的质子固定靶加速器,即大高能方案。尽管他并不认为这个方案能够带来理想的物理成果,但当国家新科委第一号文件关于高能物理实验中心的请示报告已经发布,项目几乎已成定局时,他表示:“既然这是祖国决定要做的,我的责任就是帮助,而不是因为我自己不赞成而反对。”这是他的基本观点。当然这件事后来峰回路转又是后话了。

无论是对撞机项目、CUSPEA还是博士后制度,每次推进工作时,他都会遇到一些阻碍、诋毁和中伤。尽管如此,他仍然亲力亲为,这显然是因为他怀有一颗炽热的爱国心,没有其他利益驱动。

1980年,正当李政道先生忙于安排CUSPEA研究生招生工作时,几位海外有影响力的华裔科学家对CUSPEA提出了非议。他们写信给国内领导,用“文革”时期的“扣帽子”方式,指责CUSPEA是“丧权辱国”,甚至“比19世纪末20世纪初的半殖民地状态还要糟糕”。

他们认为,20世纪初的中国虽然是半殖民地,但清华留美奖学金的考试至少是中美合办的。而如今在新中国的领土上,CUSPEA的考试题目却完全由美国人出题,这岂不是比“半殖民地”的地位更低?

这封信在国内引起了巨大反响,像一颗炸弹一样引发了一场风波。许多人,包括一些领导人在内,都认为信中的观点很有道理。这使得国内的压力非常大,尤其是在“文革”结束不久,“左”的影响仍然很深的时期。那时,“丧权辱国”的指控是非常严重的,没有人愿意沾染。

李政道先生专程从美国飞回来,当时他还蒙在鼓里,不明白教育部为何没有动静。几位部长都非常紧张,只有严济慈先生劲头还挺足。我当时负责一些事务,与他的关系还没有后来那么熟悉。我们就微微说了几句话。我说恐怕这事只能小平同志彻底解决了,他就明白了,并要求见邓小平,最终是邓小平解决了这个问题。

在博士后制度的推行过程中,他也极其执着和认真。由于博士后不属于学历体系,而是归人事部管理,因此在初期遇到了许多问题。这些问题往往涉及跨部门的事务,人事部的权力有限,难以独立解决。每当遇到难题,人事部就会找到李先生,他会向邓小平反映情况,而邓小平则会出面解决问题。经过这一系列的事件,人事部的几任部长都与他建立了深厚的友谊,关系非常紧密。李先生天生具有非凡的才能和人际交往能力。

在与邓小平的交往中,李先生得到了特别的尊重。邓小平见他时,不会像见其他人那样在室内等待,而是会在门口迎接他。两人见面时会握手寒暄,然后手拉手一同进入室内,显示了他们之间亲密无间的关系。邓小平最后一次见他时表示:“我已经谢客了,但你不一样,我们是老朋友。”李先生在为人处世上的高明,加上他夫人的协调能力,都体现了他们夫妇的卓越。

在一次与林宗棠的玩笑中,我们曾戏谑地说:“小平同志懂了吗?他恐怕也不一定全懂那些物理的东西。”但邓小平最终总是会说:“好嘛,就这么办。”林宗棠经常模仿这句话,说明邓小平对李政道有了基本的信任。

当时也有一些谣言,说邓小平许诺给他高官厚禄,甚至教育部长的位置,但这些都不是李先生所追求的,造谣的人不过是以己度人。

我认为李先生是一个天才、科教事业的推动者以及能人和强人,当然,所有能人强人可能存在的一些弱点,他应该也有,比如他非常自信。在意见不合时,他不会轻易改变自己的想法,能人强人都是不认错不认账的,但他还没到那种程度。

在高等科学技术中心工作期间,曾发生一件事:他给一位博士的津贴非常少,与司机的津贴相等。我向他提出这个问题,认为这样做不太合适。他坚持己见,认为没有什么不好。通常在遇到意见不合时,我会提出自己的看法,但不会连续三次坚持己见。如果问题涉及到人,而不是外部的事务,我会选择向李夫人反映情况。李夫人有时会同意他的看法,但那次她认为我是对的,让我第二天午饭时提出这个问题并告诉我不要多说。

我们之间会相互配合,当我提起这个问题时,李夫人会让我详细阐述。李夫人不会当着我的面反驳李先生,而两天以后,李先生就会跟我说,小柳按你说得办。通常,这种争论都是些小事情,不会引起大的争议。

“细推物理须行乐,何用浮名绊此身”,是他的人生信条。他认为追求事物之理,即物理,已经很足够,不需要虚名来陪伴一生。这种观念深深影响了我。在做事情前,人们往往会先考虑利益,而李先生的利在于他的老师们,叶企孙、王淦昌、束星北、吴大猷,我知道的这四个人对他的影响最深。他们的无私爱护影响了他,使他也以同样的爱心对待年轻一代。

苏州东山李家墓园中的大理石浮雕《无尽无极》

李先生在苏州老家的墓是我帮忙操办的,包括五块“科学与艺术”的浮雕,非常美丽和震撼。他的夫人已经安息在那里,而他墓碑也早已刻好,只是漆成了红色,以示对生命的敬重和家族传承的重视。待今年11月安葬仪式举行完毕后,墓碑上的文字将刷成黑白,以示哀悼。到时候我也将去送他最后一程。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号