图源:pixabay

编者按

2025开年,国家发展改革委和国家能源局发布重磅文件《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(以下简称“136号新政”),推动新能源项目(风电、太阳能发电)上网电量原则上全部进入电力市场。这是继2021年燃煤发电量全部进入电力市场后的又一重大举措,新能源发电“全电量”入市的部分市场化可能意味着“旱的旱死,涝的涝死”,两极分化加剧,具备调节能力的发电企业会在高峰时段获得高收益,而调节能力弱的企业则会面临更大风险。

撰文 | 张浩楠(华北电力大学经济管理系)

截至2024年底,我国新能源发电装机规模约14.1亿千瓦,占全国电力总装机规模40%以上[1],已超过煤电装机,随之出现的是消纳矛盾日益凸显,从技术角度看是系统灵活性限制,从经济角度看是价格公平性问题。

竞争性市场是大众公认的公平交易平台,此前的电力市场中仅是煤电全面进入市场,新能源处于“半”参与的状态,矛盾重重,在新能源发电装机规模超越煤电的时间档口,“136号新政”的出台是实现新能源与煤电更公平、更高效竞争格局的关键落子。

“136号新政”要求按照价格市场形成、责任公平承担、区分存量增量、政策统筹协调的要求,深化新能源上网电价市场化改革,核心内容是推动新能源上网电价全面由市场形成、建立新能源可持续发展价格结算机制、区分存量和增量项目分类施策,作为新能源发电从全额保障性消纳到全面市场化交易的过渡措施,其背后的深意是,深化新能源发电市场化改革要力求稳妥,不能一蹴而就,而是徐徐图之。

01

新能源发电“全电量”入市,

而非全面入市

我国新能源发电从无到有、从小到大、从弱到强历经二十余年,有过诸多探索努力。肇始自20世纪初,新能源发电起初采用固定上网电价,通过财政补贴和税收优惠,降低新能源发电成本、吸引投资;2006年《可再生能源法》生效后,采用分区标杆电价、电网企业全额收购的发展模式,随着技术进步和成本下降,政府逐步下调风电和光伏的标杆电价。

2015年电改“9号文”发布后,在部分地区开展新能源竞价上网试点,通过市场竞争确定电价,并启动绿证交易,到2019年进入无补贴的平价上网阶段;2020年后,建立可再生能源电力消纳保障机制,部分地区试点新能源参与电力现货市场,期间明确了新能源发电参与现货市场的规则,为新能源全面参与电力市场提供政策支持,绿证也实现了可再生能源发电项目全覆盖。

到如今的2025年,新能源发电将全电量入市,上网电价全部通过市场交易形成,真正的新能源发电市场化拉开序幕。

2021年燃煤发电量全部进入电力市场和2025年新能源上网电量原则上全部进入电力市场,都是电力形势出现重大转折时缓和矛盾冲突的适时调整。

这里需要特别指出,“136号新政”是推进新能源发电的“全电量”入市,而非新能源全面入市。二者存在很大区别,虽然都要求新能源发电企业将全部发电量通过电力市场进行交易、价格由市场发现,但是“全电量”入市依赖于特定的价格结算机制(市场内收入加市场外收入),本质上仍是部分市场化,全面入市则完全由市场竞争决定企业收益,属于完全市场化。

“全电量”入市的市场化程度有限,但可以兼顾保障收益、促进竞争、降低风险,适合我国稳价保供的形势需求;全面入市能够实现充分竞争,优化资源配置,是深化市场化改革的最终目标,但初期压力大、风险高,需要进一步培育市场主体,预计2030年实现新能源全面参与电力市场交易。

在“136号新政”中,现货市场限价有了新规,可以适当放宽现货市场限价,现货市场申报价格上限考虑各地目前工商业用户尖峰电价水平等因素确定,申报价格下限考虑新能源在电力市场外可获得的其他收益等因素确定。

电价会随供需状况出现时段性波动,在电力供不应求时电价上涨、在电力供过于求时电价下降,在我国电力市场建设阶段为维护市场的稳定性会对交易价格设置上下限,例如山东现货市场电能量出清价格上限设置为1.5元/千瓦时、下限为-0.1元/千瓦时[2](而欧洲现货市场电价可达5.43元/千瓦时、-5.6元/千瓦时);但是随着我国各地电力供需特性发生变化,类似“鸭形曲线”的时段性供需矛盾越来越大,限价约束难以匹配电力服务的真实价值。

此次放宽限价后,现货市场价格波动将更贴近供需关系,有助于引导发用电行为。最直观的影响是,具备灵活调节能力的发电企业(如灵活煤电、水电、燃气发电)和储能设施可通过高峰时段高价售电增加收益,调节能力弱的发电企业、新能源企业和工商业用户可能会面临更大的价格波动风险,同时也意味着新投资项目的决策难度加大,更需审慎开展项目的前期评估和市场调研。

《知识分子》此前曾刊文介绍2023年五一假期期间山东出现连续负电价。当时,由于用电负荷下降、日间时段新能源大发,严重的供大于求使得电力现货实时交易累计出现46次负电价,其中还有全球罕见、长达22个小时的连续负电价。最低价格出现在5月2日17时,为-85元/兆瓦时,相当于发电商要以一度电8.5分钱的价格付费发电。新能源发电“全电量”入市后,负电价的情况也会越来越多地出现。

02

价格“双轨制”,尽可能避免

新能源大规模入市导致的市场混乱

“136号新政”对新能源可持续发展价格结算机制做出规定,新能源参与电力市场交易后,在市场外建立差价结算的机制,对纳入机制的电量,市场交易均价低于或高于机制电价的部分,由电网企业按规定开展差价结算,结算费用纳入当地系统运行费用。

为履行对新能源行业发展的承诺,新能源可持续发展价格结算机制会区分存量项目(2025年6月1日前投产)和增量项目。

对于存量项目,机制电价可按现行价格政策执行,不高于当地煤电基准价,保障了存量项目的预期收益水平;对于增量项目,纳入机制的新增电量规模依据各省年度非水电可再生能源电力消纳责任权重完成情况,以及用户承受能力等因素确定,机制电价由发电项目竞价形成,原则上按入选项目最高报价确定、但不得高于竞价上限。“双轨制”的设计可以尽可能避免新能源大规模入市导致的市场混乱,用5-10年的时间慢慢消化存量项目。

新能源企业最为关心的结算规则,是借鉴国外的电力差价合约设定一个价格标的、达到预期收益的方法。先来看电力差价合约,政府的授权企业与可再生能源发电企业签订长期的价格合约,如果项目按照市场规则获得的交易电价低于合约价格,则由资金池向发电企业提供补贴至合同履约价,反之则发电企业向资金池返还高出的部分,这本质上是将固定电价与市场竞争交易相结合的制度,帮助可再生能源企业规避变动的电价风险[3],但又有别于固定电价机制的“大锅饭”,可以更好地反映市场供求关系和价格变动。

我国新能源可持续发展价格结算机制采用类似的规则,同时也能在市场竞争中突出不同新能源项目的优劣性。新能源项目的竞争优劣性主要体现在三个方面:发电成本、运行能力和地理位置[4]。

举例而言,市场中有新能源发电A项目和B项目——

情景1:A项目的发电成本低于B项目,按报价从低到高确定入选项目,那A项目在申报机制电量时会凭借低价优先入选,易获得最高比例的机制电量,降低入市后的价格波动风险。

机制电价与机制电量的确定规则与电力市场边际出清相似,发电商的申报电量按照报价从低到高的顺序确定入选电量,直到满足所有电力需求,满足最后一份需求的发电商的报价即为机制电价(需小于竞价上限),发电商为了避免机制电价低于自身发电成本,通常采取的稳妥竞价策略是根据自身发电成本来报价,在这样的情况下,A项目以0.2元/千瓦时的报价申报的自身80%的电量入选机制电量,B项目以0.3元/千瓦时的报价只获得自身40%的电量入选机制电量,从而低成本的A项目有更高比例的电量可获得稳定预期收益。

情景2:A项目比B项目在发电效率、数字管控和储能配置等方面更有优势,可以根据电力供需的时段性变化灵活调整发电能力,在电价高峰时段获得更高的出清电价,叠加“机制电价与月度发电侧实时市场同类项目加权平均价格”的价差,可以较B项目获得更高的收益。

比如,配置了储能的光伏发电A项目在低价时段少发电、高价时段多发电,获得的平均出清电价为0.3元/千瓦时,而B项目的调节能力较差,仅在低价时段发电,获得的平均出清电价为0.15元/千瓦时,叠加0.1元/千瓦时的价差,最终A项目的结算价为0.4元/千瓦时、B项目为0.25元/千瓦时,高下立判。

情景3:A项目位置较B项目更靠近负荷中心,相同运行水平下,获得的节点出清电价更高,例如A项目出清价为0.3元/千瓦时、B项目为0.2元/千瓦时,叠加统一的机制价差0.1元/千瓦时,实际A项目最终获得的电价是0.4元/千瓦时、B项目为0.3元/千瓦时。

即使是有相同水平的机制结算价差,但不同项目的最终收益是有差异的,因此,有新能源可持续发展价格结算机制来稳定收益预期的帮助并不意味着新能源发电企业可以“躺平”。

03

新能源发电的应对之策

新能源发电全电量入市对发电企业的冲击是巨大的。此前,已有部分新能源项目参与了入市交易,在不能获得补贴、也不能像火电一样获得容量和辅助服务电价的情况下,面临电价下行的压力。

2024年,部分省份中长期电力交易方案或通知明确将新能源中长期交易价格上限定为当地燃煤基准价[5],1-6月份山西、甘肃、蒙西、新疆等地区的新能源结算均价较当地脱硫煤电基准价下滑超30%,其他省份也普遍下滑超10%,甚至出现长时段的负电价[6]。现货低价对中长期电价的传导效应和后续更高比例新能源电量入市交易的冲击效应,对新能源投资预期收益的影响不容忽视。

在能源基金会支持下,中国人民大学2023年发布的《中国煤电低碳转型发展路径研究》中指出,合理的电价政策对煤电转型至关重要,缺乏合理的价格疏导机制会使煤电转型措施对相关资产价值的负面影响更为明显[7]。新能源消纳电量与交易电价均存在不确定性,项目收益的风险度大幅上升,新能源发电业务“增量不增利”情况逐渐加重,投资收益下滑已在企业层级显现。以火电上市公司为观察对象,火电上市公司作为兼具火电与新能源的电力市场重要主体,受近年市场与政策的变化影响极大,且装机体量大、代表性强、数据公开,适合从企业主体的视角自下而上看新能源入市的影响。

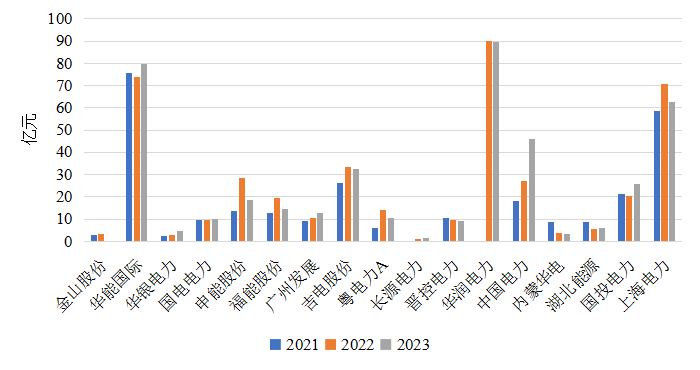

从新能源业务利润变化来看(图1),华能国际、华银电力、国电电力、广州发展、中国电力和国投电力的2023年新能源利润较往年有所增长,这些公司的新能源业务布局涉及多个省份;申能股份、福能股份、吉电股份、粤电力A和上海电力的新能源利润是在2022年达到最大值、呈现倒U形变化,这些公司的新能源业务布局主要集中在各自的属地省份;晋控电力、内蒙华电和湖北能源的新能源利润呈现下降趋势。

图1 火电上市公司新能源业务利润变化情况(部分数据缺失,下同)

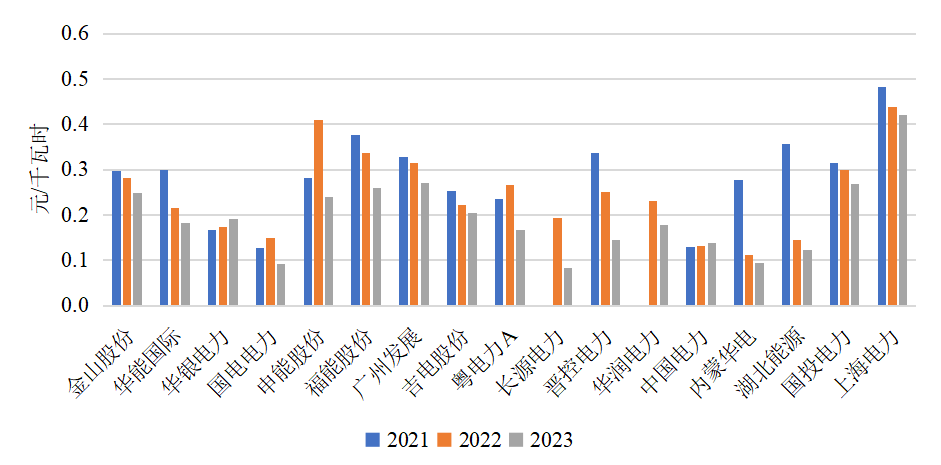

从新能源业务度电利润变化来看(图2),除华银电力和中国电力之外,其他15家火电上市公司的新能源度电利润呈现出明显的下降趋势,主要是受补贴退坡导致预期回报下降、新能源入市后电价水平不高、竞争激烈推高项目开发成本等因素的影响。2023年新能源度电利润较2021年下降幅度超过20%的公司有华能国际、国电电力、福能股份、粤电力A、晋控电力、内蒙华电和湖北能源,其中晋控电力、内蒙华电和湖北能源的降幅超过50%,这些公司的新能源项目多布局在现货市场发展快速的省份,受新能源入市竞价的影响较大。

图2 火电上市公司新能源发电度电利润变化情况

新能源发电入市加速趋势下,电力公司等开发主体需要转变新能源项目开发模式,由规模扩张转向质效双优,避免无序竞争。在“双碳”目标、新质生产力等政策导向下,新能源产业投资火热,是各大电力公司竞逐的“风口”,我国提前6年多实现新能源发电装机12亿千瓦目标的背后,是企业纷纷入局争抢项目开发资源,但激烈竞争引发的土地租金上涨、投资配套要求过高、项目开发受阻等问题会抬高新能源项目发电成本。因此,要避免因盲目扩张新能源出现低效、次品甚至劣质项目,守住新能源行业高质量发展的基本准线。

仔细梳理错综复杂的市场及政策形势,深入研究新能源入市交易规则,优化发电业务的交易策略,围绕“新能源+”探索新能源的新型发展思路,以新兴主体身份参与电力市场,弥补单一新能源发电被动消纳的短板和市场价接受者的劣势。

提升公司投资决策能力,谨慎选择投资地域和投资时点,强化科学布局,聚焦重点区域,稳步推进重点项目、避免盲目囤积项目,保证项目投产进度,确保项目投资的经济性。同时,加强资源开发管理和经济性分析,可以采用综合服务模式对抗单一项目风险,在项目前期、开工、建设、投产、运营的全流程做优做强,寻找新的利润增长点。

参考文献:1. 经济日报.新能源发电全面入市影响深远[N]. (2025-02-13)

2. 山东发改委.《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知(征求意见稿)》. (2023-03-13)

3. 时璟丽.新能源以差价合约方式参与电力市场的思考[EB/OL].(2024-06-14).

4. 刘春阳.机制电价:增量新能源项目规划的“指南针”[EB/OL].(2025-02-12).

5. 龙源设计院.浅析新能源市场化交易[EB/OL].(2024-09-15). https://mp.weixin.

6. 飔合科技.市场化交易条件下的新能源电价及其结算机制[EB/OL].(2024-11-26).

7. 能源基金会. 中国煤电低碳转型发展路径研究[EB/OL]. (2023-07-31).

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号