编者按

著名数学家、菲尔兹奖得主丘成桐宣布,中国将申请在2030年举办国际数学家大会,为此他给中国数学界量身定制了一份蓝图: 2030年中国本土将培养出一批能够引领世界数学发展的数学家,2034年至少一人能够获得菲尔兹奖,实现中国数学的崛起。

丘成桐解释了这一言论的根据,他在清华大学求真书院看到了很多优秀的孩子,“不是一两个,而是几十个”,经过三四年的训练通过博士资格考,再用三年的时间完成博士论文,而博士论文完成后的两三年,通常就是一位数学家完成一生最重要成果的时间。这样算下来,刚好是2034年。

2022年他全职回国,担任清华大学丘成桐数学科学中心主任、求真书院院长,结束了四十多年在中美之间的奔波。多年来,他先后在内地、香港和台湾创建了10余个数学研究和教育机构,组织发起丘成桐中学科学奖、大学生数学竞赛、世界华人数学家大会等培育数学人才的赛事和学术交流活动,他认为过往四十多年所有的努力,所作的积累,都是为了当下求真书院的建设,都是为了中国能够在本土培养出数学领军人才。

外界热议他发起“丘成桐少年班”选拔和培养具有突出数学天分的中学生,但是丘成桐不以为意,他认为中国的孩子不缺乏缺创造力,而是目前的教育没有把他们的创造力激发出来,没能把他们引导到正确的道路上来。

他对这些孩子最大的期望,在2020年清华大学数学系的毕业典礼致辞中早已写明,“即今国家中兴之际,有能通哲学,绍文明,寻科学真谛,导技术先河,并穷究明理,止于至善,引领世界者乎?骊歌高奏,别筵在即,谨以一联为赠:寻自然乐趣,拓万古心胸。”

这位27岁就攻克数学难题“卡拉比猜想”,以几何分析为核心,将自己的研究从微分方程、代数几何,拓展至拓扑学、数学物理,理论物理的广义相对论、高能物理的弦理论,及应用数学中使用共形理论等领域的大数学家,有着深厚的中国哲学和文学功底。

他说当自己彷徨和茫然时,是那些人文素养滋养的决心和判断力帮助自己找到正确的路。“我有勇气去挑战卡拉比猜想,这种勇气其实与人文修养密切相关,也与一个人是否惧怕失败有关。”。

他见过太多雄心壮志的年轻学者因为害怕失败而中途放弃,选择了一条更容易走的路。“希望用5年这一时间节点来激励我们的年轻学者,让他们明白这是一个重要的契机,鼓励大家去研究重要的问题”,丘成桐表示。

以下《知识分子》与清华大学讲席教授丘成桐的对话,文字经过整理。

撰文 | 严胜男

● ● ●

01

中国本土的菲尔兹奖将在10年后出现

知识分子:这次您领衔的2030年国际数学家大会(ICM)的申办委员会汇集了最顶尖的华人数学家,这和2002年我们国家第一次举办ICM时相比,有什么不一样呢?

丘成桐:第一次申办ICM的时候,中国的数学水平还相对薄弱,我们是在1998年正式提出申请的,真正的筹划更早一些,是1994年,我和陈省身先生一起去拜访了当时的领导人,得到了国家的支持。那时改革开放差不多二十年,不仅经济上仍有一些困难,学者方面也比较缺乏。到了2002年,情况虽然有所改善,但还是不够理想。

今天的情况完全不一样了,我们国家数学家的水平比20年前高出了很多:大量的海外学者回归了祖国,同时,我们也培养了一大批年纪较轻、功底扎实的学生。我们相信,在未来几年里,他们的研究也将达到世界水平。

所以,5年后在中国举办国际数学家大会,应该可以明显看出中国数学的崛起,中国的数学和欧美能够在同一水平线上发展。

一方面,我们用这个时间节点来激励我们的年轻学者,让他们明白这是一个重要的契机,鼓励大家去研究重要的问题。另一方面,我们也希望海外的学者来到中国,亲眼看看中国的真实情况。西方媒体常常对中国带有偏见,但事实并非如此,我们是一个能够和全世界学者共同努力、合作的国家。

知识分子:中国的数学水平和20多年前比,最大的变化是什么?为什么会发生这么大的变化?

丘成桐:2002年的时候,我们的中学数学水平还不行,大学的学术水平也不行,研究院也基本没有产生过重要的论文。但现在,我们中学生的水平已经达到了世界一流,大学也培养了许多一流的学生。从前,学生需要到美国留学才能取得成就,但现在,他们在国内就能接受到良好的训练。

除了学生的进步,另一个重要原因是,我们聘请了大批世界一流学者来教导他们。这些都是一代大师,像Caucher Birkar这样的菲尔兹奖得主,20年前是很难想象的,但他们现在全职在中国工作。随着这些大师的加入,我们训练学生的能力当然也越来越强。

知识分子:他们为什么会愿意来到中国训练我们的学生?

丘成桐:首先,好的学生对他们有很大的吸引力。没有哪一个优秀的学者不愿意看到优秀的学生聚集在自己身边。对学生素质的认可是他们愿意来到中国的一个重要原因之一。

其次,环境也变得越来越好。坦白讲,10到20年前,我们能够提供的薪酬是很低的,和世界水平差得很远。但今天,我们能够提供的薪酬已经有了大幅提升,虽然和美国相比可能还有一定差距,但和其他国家相比,已经很有吸引力了。

知识分子:您觉得有哪些人,不管是有潜能的学生,还是青年数学家也好,可能会得菲尔兹奖?

丘成桐:很多年轻的小孩都很优秀,但做学问并不是一件简单的事情,需要走很多不同的道路,还有一定的运气,很难确切地说谁会得奖。但有时候我们会很惊讶,比如王虹,她一直做得很好,我们也给她颁发过一些奖。突然一下,她又完成了一个重要的课题,连她自己都没想到,我们也完全没想到。

基础科学就是这样,充满了有趣的惊喜,让你觉得突然间某些事情就突破了。就像当年张益唐证明孪生素数猜想,经过多年努力,他突然就取得了重大突破,做得非常好。

所以,要准确估计哪一个人什么时候会取得这样的成就,这是很难的。但从整体趋势来看,我想是可以大致判断的。我希望到了2034年,也就是差不多10年后,我们本土培养出来的学者可以开始拿菲尔兹奖。

02

奥数让孩子失去耐心、

知识分子:您说过数学教育重要的是找到好的学生,您怎样选拔好的学生?

丘成桐:现在选拔好的学生比我想象的要容易。首先,求真书院得到了批准,可以不通过高考来招生,这让学生们感到很兴奋。他们不用参加高考,就能考进我们这里。一些比较年轻的学生甚至连中考都不用考了,他们可以直接报考求真书院。求真书院的入学考试,比高考更难,题目是由学者们共同设计的。

中国的家长对孩子抱有很多期望。他们一方面希望孩子平平安安,一路顺遂地赚钱,另一方面又都认为自己的孩子是天才。从前,家长们更希望孩子们学习金融或计算机,认为这些专业更容易赚钱,不大愿意让孩子学基础数学。那时候,家长们有一个错误的观点,认为学数学对孩子没有前途。

而现在,看到孩子们在初二或初三就有机会进入大学,家长们变得非常兴奋,他们觉得自己的孩子是天才,又愿意选择数学了。

知识分子:您刚才提到中学教育时说,我们的中学现在也能培养出一批世界一流的学生。您也经常和中学的老师和学生交流,那么您怎么来评价当前中国的中学数学教育呢?

丘成桐:我与中学的接触比较多,大概是三年多前我开始授牌在各地中学成立少年班。其实这个少年班不是我首先提出来的。当时我们安排大学生到西安游学,陕西省领导提出,他们希望把陕西省最好的学生聚在一起,在中学阶段引导他们,让他们以后能够接受更好的训练,最终培养一批拔尖数理人才,支持国家和地方的建设。我觉得这个想法不错,所以就同意了,于是开始办少年班,从初中一年级开始招生,最初每年大概招五六十个学生。我们通过考试选拔小学六年级的学生,效果相当不错,我们找到了很好的学生,很快就把这个模式推广到了其他省份,比如浙江、江苏、贵州、广东等地。

现在,全中国已经有50个少年班,这些中学生都很优秀。同时,我也发现老师们很用心地去教他们。目前,我们大约有5000个少年班的学生,在日常学习之外,我们定期通过网络为他们提供高阶数学课。去年,我们还从这些少年班又挑选了50来个学生,组成了“杰出少年示范少年班”,安排大学教授、研究员直接参与授课。

这是前所未有的,西方国家也少有大学教授来教初中生的模式。但我们发现,效果很好。示范班学生非常杰出,他们愿意提问,也有自己的想法。同时,我们的培养并不是单一学科的拔尖学生,也不是偏才教育,而是通才教育。我认为这是培养拔尖学生的最好方法。

知识分子:感觉不管是求真书院还是少年班,包括您刚才说的示范班,其实都是在中国传统的教育应试体系之外,又建立了一套新的选拔和培养机制。您觉得这种机制有什么好处?为什么它能比传统的奥数竞赛或应试体系培养出更好的人才呢?

丘成桐:所谓传统的奥数竞赛注重的是分数,而我们注重的是知识。我们希望为学生提供对他们未来从事研究或其他工作最有利、最有意义的学问。我看过奥数的内容,大多是偏题、难题,涉及的知识内容有限,对学生真正的智力的发展、思维的拓展并没有太大的好处。

我们的培养模式不偏科,选拔出有能力的学生,教给他们的都是未来需要学习的知识,只是把学习时间提前了。这对学生有很大好处,因为他们能够更早地涉猎其他重要学科,尤其是与物理、工程相关的领域。同时,我感觉学生们并不觉得有很大压力,他们很自然地参与这些知识的学习,并且从我们的一流教师那里学到很多最前沿的学问,这些都是普通中学教学无法提供的。

在中国,中学的优秀教师大多集中在竞赛辅导上,但竞赛并不是数学家的目标,也不是学者的主要目标。有些人竞赛成绩很差,但仍然能够成为大师,这样的例子是存在的。

知识分子:中国学生在奥数领域成绩是非常好的,但是其实本土的数学大师还不多,学奥数有可能会让他的兴趣在更早的时候被磨掉吗?

丘成桐:确实,有些优秀的孩子最初因为奥数而激发了对数学的兴趣,但刷题的效果却是负面的。一些孩子在学习奥数后,走上了比较偏门的学科方向,而没有真正理解那些重要的学问。奥数还有一个重要特点是要求学生在半个小时甚至更短的时间内解决一个问题。然而,真正重要的数学问题并不是半个小时就能解决的,而是需要花费成年累月的时间去钻研。

因此,很多孩子在学习奥数之后,失去了耐心去解决那些真正重要的大问题。如果一个问题在半个小时或一两天内解决不了,他们可能会放弃,认为这个问题不重要。这种训练方式反而不利于培养他们解决复杂问题的能力。

03

不是中国学生缺乏创造力,

是教育没有把他们引导到正确的道路上

知识分子:您以前说过中国的学生在解决问题的时候,比较遵循旧的方法和思路,比较缺乏创造力,您觉得现在有一些变化吗?

丘成桐:我之前说这个问题,主要是针对那些经过中考和高考洗礼的学生,尤其是那些靠刷题成长的学生。我发现他们通常没有能力去解决一些别人想不到的问题,也很难走出自己的路。他们不停地刷题,时间长了,就习惯了不去想自己真正感兴趣的问题。

但这一年多来,我接触了很多年龄较小的学生,这些学生都很有能力,也很自信。他们愿意提出自己的问题,同时充满好奇心。所以我现在认为,中国学生并不缺乏创造力,而是目前的教育没有把他们的创造力激发出来,没能把他们引导到正确的道路上来。

知识分子:您刚才提到的这种教育模式,其实需要很优秀的教授来设计中学阶段的课程体系,这似乎比较难全面性推广?

丘成桐:其实并不是这样。中国有很多优秀的老师,师资是足够的。但现在的问题是,很多老师都被要求用奥数的方法来训练学生。

很多老师50多岁、60岁就退休了,这些老师都有能力教学生。而且,因为他们是大学教授,做的是最前沿的工作,他们确实有能力设计和实施这样的课程体系。同时,我们现在也培养了一大批博士生和博士后,这些年轻人也完全有能力去教学生。所以,我觉得师资并不是最主要的问题。

知识分子:您的这套体系会选拔出有天分的学生,但如果是普通学生的数学教育,应该怎么做呢?

丘成桐:我从来不认为数学天赋是最主要的,对学问的兴趣、是否付出努力是最重要的。第一流的数学家之中,还是有不少都是农村长大的。

知识分子:以前是这样,现在还是这样吗?

丘成桐:我认为,现在还是这样。

知识分子:您特别强调兴趣和热爱对做研究,尤其是数学研究的重要性。我想知道,兴趣和热情是天生的,还是后天可以培养的?

丘成桐:兴趣大概有三分之一是天生的,其余的大部分都是后天培养的。如果没有好的老师在旁边引导,给他展示一些有意义的问题,指导他走向正确的方向,他的兴趣是很难被激发出来的。因为他看到的可能只是很小的一部分世界。

知识分子:其实还是老师特别重要。

丘成桐:老师是最重要的。现在我们很多很好的老师,但都去训练他们考奥数、考高考去了。

知识分子:所以在整个中国的教育体系还是围绕着应试的方法去运转。

丘成桐:是这样的。这源于对绝对公平的追求。所谓有天赋的学生跟其它学生,要让他们按照同一个模式、在同一水平上学习,这不是真正的公平。明明对数学特别有兴趣的,不应当将他的学习水平和速度拉下来,应当继续鼓励他们向前走。但若为了绝对公平,所有学生都按照一个模式培养,这是不幸的事情。

04

求真书院,

是我在中国做的最重要的事

知识分子:您的数学成就深受尊敬和推崇。如果让您来概括自己当前的人生使命,您会如何描述?您从什么时候开始将更多的精力投向数学教育,而不仅仅是研究?

丘成桐:你提的这个问题本身,就反映了大家对研究和教育的一种很不一样的看法。其实从孔子开始就强调,思考和学习是不能分开的,“学而不思则罔,思而不学则怠”。但现在的中国教育却常常将学习和研究分开,这是不合理的。

比如哈佛大学,它的主要目标是做研究,但哈佛大学最重要的任务之一是培养学生,因为只有最好的学生参与研究,研究才能成功。所以,中国的很多学者和官员没有搞清楚,教育和研究是不能分开的。很多重要事情,比如第一流科学的发展,一定要有一批好的学生,没有好的学生很难做出一流的学问。

所以,你说我现在更关注教育,此前更专注于研究,并不准确。我从20岁开始做学问,直到今天,我从未放弃过教学。到今天,我已经带领了70多个博士生,从我开始做研究到现在,其实一直都在做教育。我的第一个学生孙理察,现在是一位非常著名的学者。当年我教他的时候,我才24岁。这位学者现在也获得了大奖,还成为了美国科学院院士。我们合作用几何分析解决了困扰物理学家50多年的一个问题——广义相对论中的正质量猜想。教育和研究是分不开的,而是互相成就。

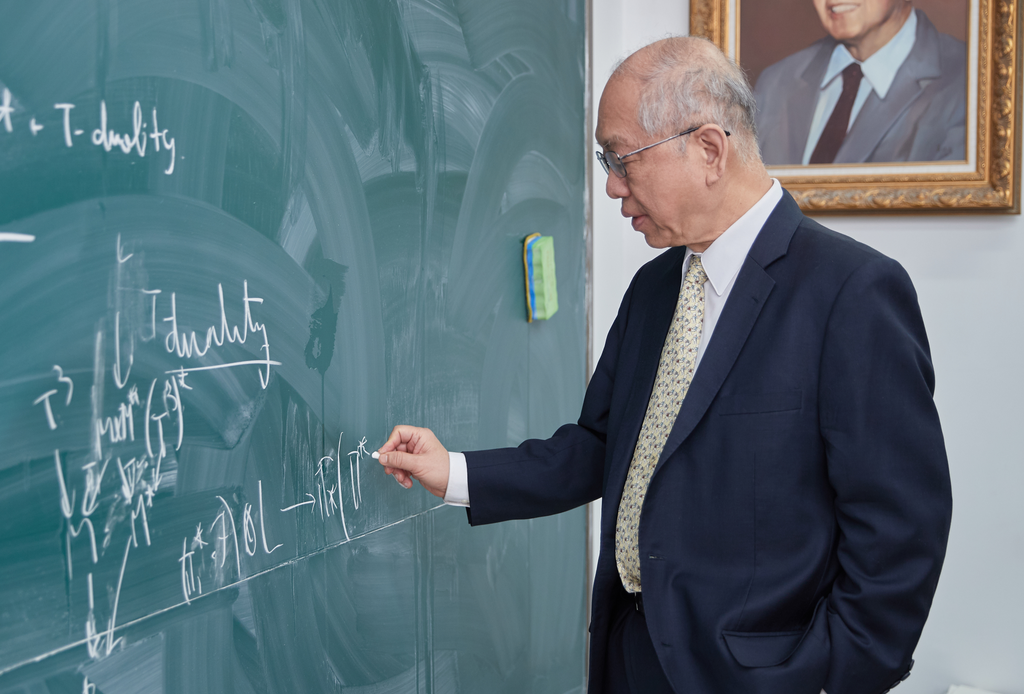

丘成桐在求真书院讲课

知识分子:其实对您来讲,教育和研究其实是一直并行在做的事情,没有说刻意把精力从研究转向另一个。

丘成桐:是的,否则两个都做不好,美国名校都是这样的,除了教学以外,很多学生都参与研究,是研究工作的一部分。

知识分子:您其实为中国的数学发展做了很多的事情,不管是求真书院还是办少年班,还有很多数学中心的创办,在您这么多的尝试和努力里面,您觉得最重要的是什么?

丘成桐:我刚才讲过,教育和研究其实是分不开的。从前我到中国来,只能接触到研究院和研究生的部分。中国的研究生、研究院一直以来水平还没有赶上美国,主要是因为很多优秀的大学生早早地就到美国或欧洲去念书了,所以我接触中国的学生主要是在美国,而不是在中国,这并不是最理想的情况。

到了今天,我们发展求真书院,就是要把大学的教育和大学的研究融合在一起,提升研究院的水平,我觉得这是最重要的一部分。所以,办求真书院可能是我在中国做的所有事情中最重要的部分。

知识分子:您觉得中国的教育和研究,结合得不够好?

丘成桐:现有的结构之下,结合的空间有限,我个人一直在努力,希望打破隔阂。

知识分子:打破隔阂难不难?您觉得最难的部分是什么?

丘成桐:很多重要的措施,推动起来十分困难,打破既定的想法、做法并不容易。

知识分子:其实是靠您的个人魅力、能力和资历推动这个事情,没有形成一个很系统地打破藩篱的体系?

丘成桐:其实也不是完全没有系统。现在我们清华数学科学中心的老师越来越多,已经形成了一支相当有分量的队伍。一群年轻人一起努力,才能做成这件事。求真书院不是我一个人能做成的,我准备了几十年,加上国家的大力支持,才有了书院。仅凭我一个人是做不成的。所以在某种意义上,我们是有一定的体系在里面,但仍然有很多阻碍,打破成规确实很难。

甚至有些事情,别人害怕得罪人,只能我一个人去支持和推动。一方面是因为我在国际上是有名望的学者,另一方面是因为我不拿任何薪酬,很难指责我做事是为了功利的目的。

05

我不拿薪酬,无欲则刚

知识分子:我们知道您没有全职回国之前是不拿任何薪酬的,现在还是不拿任何薪酬的吗?

丘成桐:是的,全部无薪,所以没办法指责我,我不拿薪水,无欲则刚。

知识分子:您是一个非常愿意直言的科学家,包括对于应试教育、帽子文化的批评,包括去年对于中国数学水平的评价,还有一些中美之间的比较,都引起了广泛的讨论,您怎么看待这些讨论呢?

丘成桐:如果我想讲得比较模棱两可,或者采用更温和的方式,当然也可以做到。但如果希望中国的学术水平能够快速成长,温温吞吞,不敢讲实话,十年都做不成什么成绩。只有直接讲,面对问题,才能快一点解决问题,看到成效。

我的一些话可能会伤害到某些人的利益或者感受,他们认为现有规则、各方关系很重要。但我的观点是,要打破既有的框架,不能一味追求面面俱圆。

人们听了我的话,还是会花时间去思考。如果我讲话过于中庸,把让每个人都高兴放在第一位,往往就没办法推动任何变革。这其实是一个很简单的事情。

很多事情不可能让每个人都高兴,但变革总是需要时间。

我批评“帽子”不好,很多人也觉得帽子不好,但他们不敢讲,现实的来讲,他们还是需要拿帽子。我不需要帽子,因此我敢于批评。很多年轻人做得很好,但拿不到帽子,他们该怎么办?他们不敢出声。至少我还能说几句。

知识分子:可以看出,您希望您的观点能够引发思考、推动变革,除此之外呢?

丘成桐:对我来说,我觉得很重要的是要提拔一些年轻人,让他们能够成长起来。很多学校,即使他们的老师拿不到帽子,也应该保护他们。我觉得这很重要,所以我愿意替他们说话。但很多学校有自己的规则,比如一些大学认为,只有有帽子的老师才能给予长聘教授的职位,这是因为他们自己没办法认定这个老师的水平,就只能看帽子。这对整个中国学术的发展不是好事情。

但一般的学者不敢讲。就像我们很多老师做得很好,应该当院士,但是却得不到,也不敢批评。

06

数学家也要靠人文修养走出困境

知识分子:您有非常深厚的中国哲学和文学功底的,也曾多次谈到人文学科给您的数学研究很多滋养。去年开始,欧美很多开始裁撤文科院系,中国也是很多文科无用论在流行,您怎么看待教育界的这种趋势?作为一名数学家,您如何看待文科教育的价值?

丘成桐:文科教育有很重要的价值。不过,文科教育的水平有所下降,这是很可惜的。包括美国目前的文科教育,整体情况也不太好。

在学校里,文科教授的薪水总是比较低,不是最吃香的,甚至真正有学问的学者得不到重视。这种现象不好,但我相信慢慢总会有所改进。

知识分子:您觉得人文学科本身很重要,但可能我们现在人文学科建设还不够好?

丘成桐:是的,这是因为真正有学问的人文学者不够多,无论在历史还是文学方面都是这样的,希望未来能慢慢改进。

知识分子:您觉得对数学家来说,人文教育重要吗?

丘成桐:很重要。萧规曹随的学者,在别人的基础上做一点改进,也许可以忽视人文修养的影响。但是要开创自己的道路,在无人地带走出一条路来,这就是一个大学者的风范。这时候,人文素养就很重要了。

作为大学者,总会遇到各种各样的困境,会有彷徨的时候,不知道走哪条路最好。这时候,必须有决心和判断力,这很大程度上来自人文修养。从历史、文学等各个方面积累的修养,从心底里得出判断,哪个方向更重要,是否能够坚持走下去,这都出自个人的修养。

知识分子:是不是当时您的人文修养,也帮您选择了重要的研究方向?您的老师陈省身其实是建议您做黎曼猜想的,但您坚持去做了卡拉比猜想。

丘成桐:选择研究方向时,需要判断什么东西更重要,这种思考与所学的学问密切相关,也与取舍的方向有关。可以说,我选择卡拉比猜想作为我的重要研究方向,当时很多年轻学者可能并不认同,他们觉得这个问题很难,毫无把握能够解决。他们担心,如果我去做这个问题,一辈子都找不到思路,那该怎么办?很多人都是这样的想法。

而我有勇气去挑战卡拉比猜想,这其实与人生的修养密切相关,也与一个人是否惧怕失败有关。

其实对很多人来说,他们根本不用害怕,因为即使失败了,他们的观察力和能力也还是不错的,也并不会因此失业。许多学生,往往因为害怕而不敢去选那条更难走的路。

我当年接待过很多从国内来访学者,他们刚来的时候也抱有雄心壮志,想要研究重要的问题。但重要问题需要花时间和精力。往往过了几年后,这些学者就会跟我说,他们不行,要放弃了。为什么?因为他们要回国做报告,要在大学里讲述他们最近的研究成果。如果拿不出成果,就觉得自己不行。我说,你不用怕。但他们还是不敢去做重要的问题,转而去研究一些小问题,因为要交差。

要成为一个大学问家,人文修养是很重要的。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号