图源:Pixabay

撰文 | 冯灏

● ● ●

2025年4月起,生态环境部要求新建煤矿在甲烷浓度达到或超过8%时必须进行甲烷捕集[1],这一门槛之前是30%,并要求所有矿井在2027年4月前达标,相当于在煤矿通风系统中捕捉更稀薄的气体,显示出中国在煤炭行业甲烷排放方面加快了行动。

这一新规是于此前2024年11月,在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会(COP29)期间发布的。在COP29上,甲烷减排是焦点话题之一,中国、美国及主办国阿塞拜疆还专门就甲烷和非二氧化碳温室气体问题召开峰会。

在应对气候变化的全球挑战之中,人们普遍认为二氧化碳是温室气体中的“头号罪魁祸首”,甲烷的身影常被忽略。然而,甲烷作为一种强效温室气体,对全球变暖的贡献占到了约三分之一[2],其温室效应在百年尺度上是二氧化碳的28-36倍,但其大气寿命仅约12年[3]。这一“短期强效”意味着,大幅削减甲烷排放可在短期内迅速抑制升温曲线,为能源转型争取喘息空间。

根据中美研究团队的合作研究[4],煤矿甲烷排放存在巨大的减排潜力,尤其是在中国的煤矿关闭进程中,通过优先关闭高瓦斯煤矿,可以显著加速甲烷减排进程。

01

煤矿关闭带来的意外后果

当全球气候谈判代表们还在争论油气田甲烷泄漏的监测标准[5]时,科学家将目光投向了另一个被遗忘的战场——那些已关闭煤矿的地下迷宫。它们已经停止生产,但由于矿井的通风系统和瓦斯的存留,依旧会持续释放甲烷。

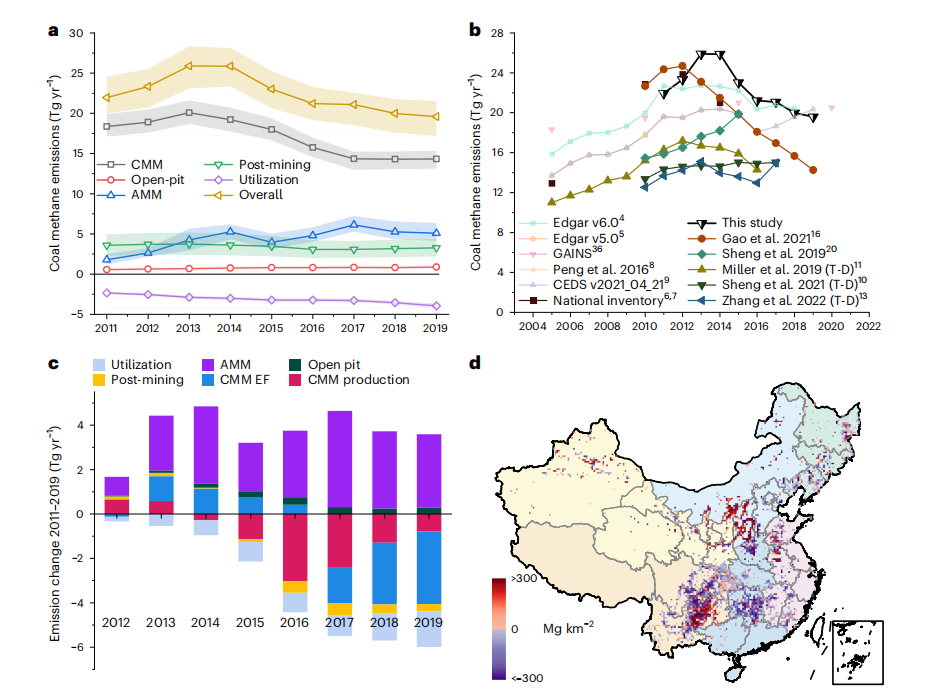

这项发表于《自然》子刊《自然·气候变化》(Nature Climate Change)的研究显示,2011-2019年间中国关闭的1.2万个煤矿,其甲烷排放量是既往估计的2到10倍。这些“隐形排放源”因浓度低、分布散而难以回收,未来可能随能源转型进一步增加。

图源略

中国的甲烷排放与煤炭行业息息相关。近年来,随着国家致力于能源结构调整,并承诺到2060年实现碳中和,煤炭行业正在经历一场深刻的转型。大规模煤矿淘汰的过程中,中国原本高排放的小煤矿被逐步关闭,煤炭产量逐渐集中到少数大规模矿井。然而,这一过程中废弃煤矿的甲烷排放悄然增加。

研究作者、清华大学核研院能源环境经济研究所教授滕飞在COP29期间接受《知识分子》专访说,我们的研究揭示了一个被忽视的排放源,中国煤炭行业的甲烷排放水平此前被严重低估,尤其是这些废弃矿井,在政策和排放清单中长期未受到足够重视。事实上,过去的排放清单认为,废弃矿井的甲烷排放仅占煤矿排放的不到1%,但与美国和澳大利亚等煤炭产国相比,这一比例明显偏低。在这些国家,废弃矿井排放通常占煤矿排放的10%以上。

02

优先关闭高瓦斯煤矿

尽管废弃煤矿排放亟待重估,但研究还发现了一个积极的趋势——中国近年来煤炭生产的甲烷排放因子(即每生产一吨煤炭所排放的甲烷量)已经大幅下降。研究表明,这主要得益于两个因素:一是淘汰的小煤矿排放通常较高,而大规模矿井的瓦斯含量较低;二是露天煤矿的产量大幅增加,露天矿井的甲烷排放因子远低于井工煤矿。通过这些调整,中国单位煤炭生产的甲烷排放因子在过去几年已下降超过23%。

“煤炭产量持续增长,但中国煤矿甲烷的排放并没有随之增加,而是已经达峰并且稳定下降。由于能源甲烷占比40%,这意味着中国的人为甲烷排放很可能已经达峰”,滕飞说。

图1.2011~2019年中国煤炭甲烷排放的时间与空间变化

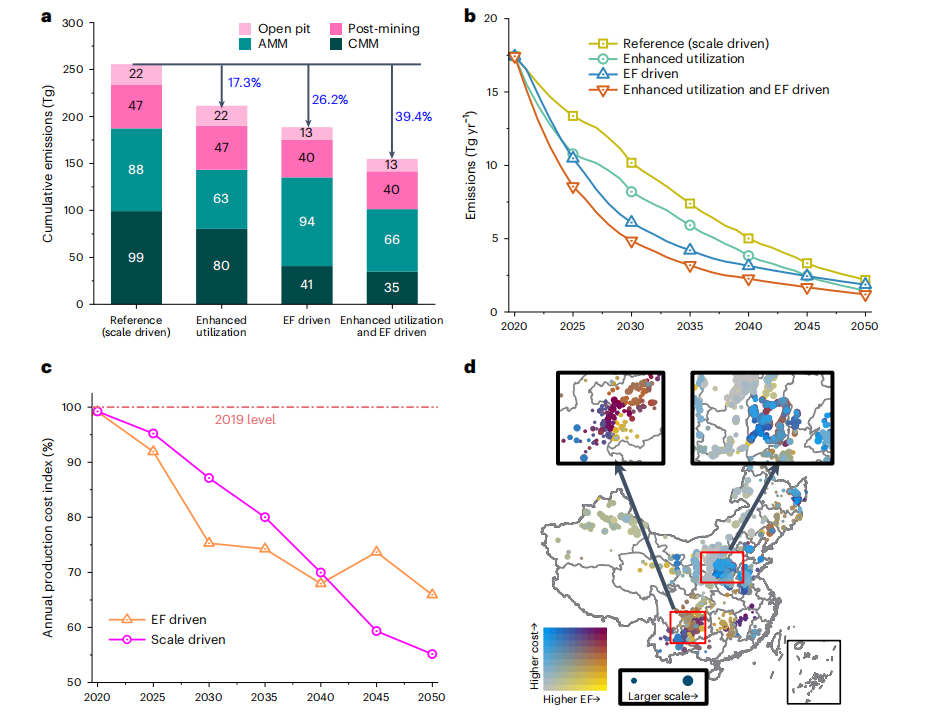

如何在未来进一步减少甲烷排放,尤其是在逐步淘汰煤炭的过程中有效减排?研究给出了一个切实可行的答案——优先关闭高瓦斯煤矿。研究发现,这一策略不仅能减少煤矿甲烷排放,还能降低未来的煤炭生产成本,为中国的能源转型提供了新的思路。

在过去,煤矿关停的策略往往优先选择关闭小规模矿井,但随着大规模低排放矿井逐渐取代小煤矿,这一策略的减排效果正在减弱。相较之下,高瓦斯矿井的关闭,能够在短期内大幅度减少甲烷排放。研究表明,如果中国能优先关闭这些高瓦斯矿井,战略性地关停西南高瓦斯矿井,可在2020-2050年间减少26%累计排放。这种“精确外科手术”式的减排策略,可能降低未来的煤炭生产成本,或将改写传统“规模优先”的煤矿退出逻辑。

图2.优先关闭高瓦斯煤矿以增强煤炭甲烷减排

此外,中国的煤炭生产也正逐渐向西北、北部地区集中,这些地区的矿井通常瓦斯排放因子较低,煤炭生产成本较低,且许多大规模煤矿采用露天开采方式,排放因子相对较低。因此,将新疆准东、内蒙古鄂尔多斯等低排放超级矿井作为产能主力,逐步退出西南高成本高排放矿井,空间再配置策略不仅可实现减排,更能降低煤炭生产成本。这种将气候效益与经济理性捆绑的设计,或许正是破解“不可能三角”的关键密钥。

03

中美甲烷减排路径的不同挑战

甲烷减排不仅是中国的问题,全球范围内都面临着类似的挑战。中美两国作为世界上最大的甲烷排放国,减排路径有所不同。在美国,油气领域的甲烷排放占比高,而中国则以煤炭行业为主。这两者的根本差异在于,煤矿甲烷的回收利用成本较高,尤其是一些老旧煤矿,甲烷浓度较低,回收困难。

滕飞指出,美国的甲烷减排相对容易,因为其油气资源丰富,低成本的甲烷回收技术在许多油气开采区得到了广泛应用。而中国的煤矿甲烷减排难度则较大,尤其是那些瓦斯含量高的小煤矿,回收技术的投入较高,经济可行性较差。因此,如何通过政策支持和技术创新降低甲烷回收的成本,成为中国亟待解决的问题。

此外,中国的农业领域也是甲烷排放的一个重点区域。尽管中国的农业生产方式相对分散,但在畜牧业和水稻种植中,甲烷的排放量仍然可观。相较于美国等大规模商业化农业国家,中国农业领域的甲烷减排工作面临更大的难度。农户规模小、技术普及难度大,这使得甲烷减排的进程受到制约。

04

低垂果实与带刺枝蔓

在COP29的不同场合,甲烷减排经常被描述为“低垂果实”[6],仿佛减排成果唾手可得,但滕飞反诘,“如果是低垂果实,为什么它还留在树上,没有被摘掉?”

滕飞解释说,甲烷减排可能比我们想象的要复杂。一些看似简单、有经济竞争力的减排机会(如回收煤矿甲烷)已经被发现并逐步应用,但实际操作中的障碍也不少。

例如,一些小规模的煤矿由于地理位置偏远、技术设施不足,无法连接到电网或热网上,难以实施高效的甲烷回收;甚至煤炭产量未来可能会逐渐下降,矿井面临关停命运,在这种情况下,矿井首先考虑的是如何继续生产,而不是把钱花在回收甲烷上。即使这个项目很有投资吸引力,他们也会优先把资金用于维持矿井的正常运营,而不是减排。“这些实际的约束因素,都会导致我们理论上认为的‘低垂果实’难以实现”,滕飞说。

政策制定并非一蹴而就。在能源转型的过程中,煤矿关闭涉及到复杂的多重因素,包括能源安全、地方经济、就业保障等。作为决策者,他们需要在这些多重约束下做出平衡。虽然优先关闭高瓦斯矿井可以带来显著的减排效益,但如何协调各方利益、平衡经济发展与环保目标,仍然是一个巨大的挑战。

在政策设计中,滕飞建议,除了技术上的突破,还需要提供足够的经济激励。例如,可以通过碳市场机制,将煤矿甲烷的减排纳入碳交易系统,让减排项目获得更多的资金支持。同时,政府可以鼓励煤矿企业投资甲烷回收技术,为高瓦斯矿井提供技术指导和资金补贴,从而降低回收成本,提升减排效果。

参考文献略

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号