撰文 | 李珊珊

● ● ●

01

作者怒“挂”审稿人

一篇曾引发了轩然大波的论文终于被撤回了。

被撤回的文章是去年11月发表在《国际氢能杂志》(International Journal of Hydrogen Energy , IJHE)上的一篇Origin of the distinct site occupations of H atom in hcp Ti and Zr/Hf。文章作者是中国科学院金属研究所研究员胡青苗等7人。

IJHE是国际氢能协会的会刊,杂志由爱思唯尔集团出版,成立于1976年,有近50年历史。根据其官网的数据,该杂志目前的影响因子为8.1。所有的一切都显示,这是一个非常严肃的正经的学术期刊上的学术论文。

然而,在文章引言的结尾处,一句话刺痛了全球各地的科学家——

As strongly requested by the reviewers, here we cite some references [35-47] although they are completely irrelevant to the present work.

(应审稿人的强烈要求,我们在此引用了这些参考文献[35-47],尽管它们与本文完全无关。)

一时间,这篇“揭竿而起”,把审稿人的无理要求“挂”在网上的论文引发了来自全球各地的生活在审稿人拒稿阴影下的研究者们的共鸣。相关截图传遍了各个科研社区,甚至《新科学家》杂志都在报道写道“我们没有勇气在论文中反击,但我们就会尽职尽责,查阅所有 13 个参考资料……看看自己能否识别出那位匿名的同行评审员”。

在欧美知名的Reddit社区,有人写道:“这是很常见的。作者对此无能为力,因为他们(审稿人)是该领域的大人物,编辑不会反对,甚至有时候,他们也会这样做”。也有人在提到:“我敢打赌,作者一定是假设编辑会看到这段话,然后告诉审稿人,不许强迫作者引用垃圾引文,再把这段文字删掉。然而实际情况是,编辑没有仔细重读,这段文字就被留了下来……以一种让审稿人感到尴尬的方式。”

这种猜测几乎是对的,据知情人士透露,这篇论文经历过3轮审稿,第一轮修稿时作者拒绝引用这13篇无关参考文献,并通过多种方式联系编辑,报告两名审稿人的不当行为,要求更换审稿人,但没有得到回复。第二轮审稿意见中,审稿人坚持让作者引用这些无关参考文献。因此,作者在论文中加上了那段“玩笑话”。出乎意料的是,编辑和审稿人都没有注意到那段不该出现的文字,第三轮审稿意见中,两个审稿人一致同意发表这篇论文。

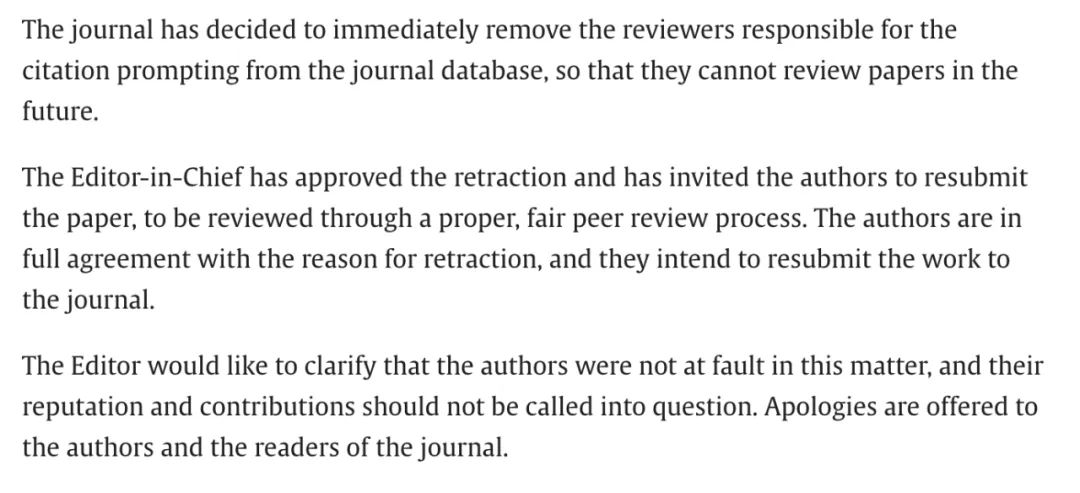

而今,文章发表5个月,并已收获了两个引用,编辑部终于发布了正式的撤稿声明。声明(见下图)中指出:“编辑部在此澄清,作者在此事中并无过错,其声誉和贡献不应受到质疑。我们向作者和期刊读者致以诚挚的歉意”;而那位要求插入引文的审稿人将被“立即从期刊(审稿人)数据库中删除,以确保他们将来不再参与论文审阅”。

撤稿声明截图

02

活在“引用”中的期刊和科学家

编辑部道歉,审稿人除名,论文撤稿,作者也同意撤回。文章会重新投稿,重走一遍同行评议程序,且因为这篇文章并非OA,没有版面费,整个处理过程甚至不需要涉及到版面费的减免。然而,这次事件的背后,以期刊和审稿人为核心的学术出版体系,以及以影响因子为标杆的学术评价体系,其中的一些系统性风险,却并非这种简单处置可以解决的。

当评审员要求一个作者在文章中加入一篇参考文献时,拒绝是很困难的,因为,你会有被故意拒稿的风险。

早在2023年,《国际氢能杂志》便曾有因作者不肯在参考文献列表中列入足够的该刊过往文献而拒稿的记录。当时,学术侦探伊丽莎白·比克 (Elisabeth Bik)在自己的推特上挂出了该杂志的拒稿信,其拒稿理由提到:“虽然该研究属于我们的关注范围,但在引用的 150 篇参考文献中,只有 4 篇引用了 本刊发表的过往论文……”

对于这次审稿人要求加入13篇不相关的文献的情况,一位前期刊编辑告诉《知识分子》,在爱思唯尔这样的规范的大型出版集团,期刊编辑的参与度很高,通常审稿人的意见由期刊编辑转发给作者,所以,“审稿人要求加入参考文献的情况,编辑会看到,但因为一个编辑需要处理的文章太多,很多编辑对此并不会特别在意”。

一个难题在于,引文是否应该被加入,非专业人士很难高效地做出判断。一位年轻科学家告诉《知识分子》,“我以前在论文投稿过程中,也会遇到审稿人提到一两篇密切相关文献,可供参考讨论,无论这文献是正相关还是负相关的,我们都非常乐意引用,这是对他人工作的尊重。我作为审稿人时,如果我的工作确实和在审的稿件密切相关,被作者忽视,我也会在审稿意见中提出来。(只要相关),我觉得这不属于不当引用要求。”

为了应对这种引文操纵的难题,2019年,爱思唯尔曾对其旗下的审稿人展开调查,发现5.5万名同行评审员中,有500多名(占比不到1%)审稿人的文章总是在他们所评审的论文中被引用。爱思唯尔对此的应对是,继续调查这些引用,看他们是否涉及“审稿人要求作者引用其论文,以换取对其论文的正面评价”。根据当时报道,这次调查后,爱思唯尔将部分审稿人从其审稿人名单中做了除名处理。

研究者热爱被引用,因为被引用意味着学术影响力。而且,参考文献不同于论文的正文部分,操控起来要方便得多,甚至已经有了相关的地下市场,在那里,学术引用如同点击量一样可以进行买卖。

不止一位科研人员向《知识分子》提到过自己收到的广告邮件,“提示我们的论文有希望冲击高被引论文,暗示他们可以进行引用操作。有的甚至直接说明可以付费协助让论文成为高被引论文,或者让作者成为科睿安全球高被引科学家、斯坦福大学的《全球前2%顶尖科学家榜单》、爱思唯尔中国高被引学者,等等”。

引用也关系着期刊的影响力,这使得期刊有了增加自己被引的动机,这便是《国际氢能杂志》上次的拒稿事件的缘由。

“出现这种情况是因为影响因子的计算公式中,分子便是引用数,增加引用,做大分子,有利于杂志影响力的拔高”,一位不愿意透露姓名的学术期刊编辑曾向知识分子解释,他提到了一些相对擦边的行为,在一些杂志中,编辑或是编委甚至会被设立指标,每年需要保证一定量的引用数目。

如何识别这些引用?

一位文献计量学资深专家告诉《知识分子》:“如果是自引,比如审稿人要求作者引用自己过往文章的情况,技术手段监测起来毫无难度。但对于另一种,一批人抱团互引,(也是论文工厂们惯用的手段),今天的大数据监测下,也是可以发现的,只是假阳性率较高,因为在某些小众的领域,确实只有一小群科学家在关注并互像引用,这种情况下,单纯的数据监测并不足够。”据这位文献计量学专家透露,利用数据监测防止抱团互引的尝试,虽然有个别出版商在进行了,“但目前尚在实验中”。

03

审稿人,

请简要解释要求作者添加引用的原因

回到本次论文的撤稿,胡青苗告诉《知识分子》:“期刊的处理还算是合适的。毕竟这篇论文没有经过正常的、专业的同行评审,因此,我们也第一时间同意撤稿重投。”

撤稿之外,对审稿人的除名会在一个什么范围,也是个问题。

“出版商们通常有一个系统供编辑去为某类主题的论文寻找合适的审稿人,在这个系统中,有违规记录的审稿人会有特殊标记,编辑们便不会再找这些有不良记录的审稿人了。”一位专门从事期刊数据库系统的专家告诉《知识分子》,但他同样提到:“出版商们通常不会分享自己的系统”,这也就意味着,这位被爱思唯尔除名了的审稿人,仍然可以在其他出版机构进行论文审稿。

然而,那位越界了的审稿人究竟是谁?对此人的“除名”达到了一个什么样的范围?以及,如何避免这类的情况再次发生?我们邮件咨询了《国际氢能杂志》,并没有收到回复。

对于如何避免这种情况的发生,我们注意到细胞出版社(Cell Press)旗下材料学领域期刊Matter的主编Steve Craford在今年年初发表的一篇社论中曾写道:“我们呼吁审稿人,请不要强迫他人引用自己的论文。作为作者,请不要为了‘讨好’期刊编辑而随意改动引文。”

作为一个更为实用的建议,Steve Craford写道:“评估一篇稿件时,如果发现一些重要的参考文献缺失,无论是您自己的还是其他研究者的工作,是有必要在审稿意见中提及的。但我们仍然建议,请简要解释要求作者添加引用的原因。”

参考文献略

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号