阅读:0

听报道

撰文 | 杨杨(《知识分子》科学新闻实验室特邀作者)

责编 | 黄永明

● ● ●

2015年春天,我在杭州做过一场有趣的采访。采访对象是一个20岁出头的男生,叫黄金紫,来自纽约大学柯朗数学研究所应用数学实验室,PhD读到第二年。他因为“一根棒棒糖可以舔多少口”这一研究获得了当年菠萝科学奖的数学奖。

说起来,这个采访之所以有趣,和采访背景的幽默也不无关系。菠萝科学奖借鉴自国外的“搞笑诺贝尔奖”,除了奖项设置和国外版一脉相承,颁给那些“看起来不正经、实则严肃的科学研究”,颁奖礼也很有看头。虽然没有国外原版的扔纸飞机、人形灯柱和会打断冗长发言的甜普小姐等经典项目,却有自己风格独特的元素混搭。比如,用传统京剧演绎伽利略的轶事,或者用苏州评弹吟唱博物学的奥妙“四翅六足双复眼,梁祝本是昆虫纲”;物理学奖颁给了“蚊子会不会被雨滴砸死”,获奖者是来自美国佐治亚理工学院机械工程系的胡立徳,后者一路打着空翻上台领奖。

不过,比这个奖项背景更有趣的还是眼前的采访对象本身:采访对象来自大洋彼岸,张嘴是东北口音,语气波澜不惊地讲着他的科学研究,顺便夹杂不期而至的冷笑话。

他有时用揶揄的方式来表达亲密与好感,回忆自己和现在实验室老板初识的情形,“大家人品都不咋地”;或者,打破一个词汇的常规意义,调侃自己的实验室,“是个很古典的实验室,大家都很崇尚做木工或金属工业”。

他获奖的那项研究旨在用简单实验还原地质侵蚀过程,实验材料需要用到“球形的可溶固体”,研究者们选定了棒棒糖。问题是,当他们买回市场上的棒棒糖,发现它们都包含大量的气泡,不符合实验要求。黄金紫这样形容他们当时的决策过程:“在确认市售的棒棒糖存在缺陷后,实验室的成员首先妥善处理了剩余的棒棒糖,之后开始自制糖球。”

有时候,你不得不像紧急刹车一样打断他的讲述——

“等等,我确认一下,‘妥善处理’就是‘吃掉了’对吗?”

“对。”

像很多创造性的行业一样,科研工作者除了比拼创造力外,执行力和运气成分也是决定他们职业生涯的重要因素。压力大的时候,听相声或者搜索“北美变态导师集锦”之类的网络吐槽,是黄金紫独特的减压方式。

“你自己也会讲段子吧?英文的如何?”我问。

他犹犹豫豫地,终于挑了一个能在“很黄很暴力”的实验室之外说出口的。“我们最近在吐槽,有个博士生资格考试,分两轮,第一轮是笔试,written,第二轮口试,oral——oral,你知道。我有一次和导师说,I’ll give oral to three professors,导师说,你的成绩和你oral水平很相关,你要好好练习。”

我好像有点理解了他之前说的“大家人品都不咋地”,并衷心觉得他真是个幸运的人,可以遇到学术能力高超,幽默感又能彼此匹配的导师。

幽默语义脚本理论

黄金紫讲完这个段子,突然有些忸怩,甚至一度希望不要把这个段子写在报道中。

我能理解他的顾虑,毕竟,公开谈论具有性意味的话题,并不是一种被鼓励或提倡的行为。我翻阅了一本国内语言学家关于“言语幽默”的专著,试图找到一些关于性意味幽默的理论分析,结果发现,这本著作虽然为“荤段子”开辟了单独的章节,却是唯一没有详细结合实例分析的章节——那感觉就像是二十年前的初三生物课上,进行到青春期和性成熟的章节时,老师都会不约而同地说:你们自己看吧。

但我实在不愿错过分享这个混合了包括双关、性意味在内诸多幽默元素的段子。事实上,我觉得,这并不会有损他的形象,而且听到的人都笑了,要知道,恰当的幽默可是很能为一个人(尤其是男性)加分的。

他同意了,虽然好像有点勉强。

不知弗洛伊德和法国学者彭约翰的观点会不会令他感觉坦然一些。

根据弗洛伊德的阐释,淫秽机智可以算是文明的产物,“由于文明压抑的影响,许多原始乐趣现在都被审查掉了,而且永远丧失了。但是人的精神发现,要抛弃这些乐趣是非常困难的;所以倾向机智便给我们提供了一种使抛弃倒行,并且使我们重新得到那些已经丧失了的乐趣的手段。”

在1923年的论文《笑与自由》中,彭约翰也提出了类似的观点,对感性自由的要求是笑的根本动因,并对这种动因进行了理论解释:在生命的进程中,我们的天赋自由经常受到各种各样的约束,这些约束的部分放松,可以赋予生命自由快乐的感受。

更何况,在语言学这个领域,有一个同样充满性暗示的笑话,可是被视为经典的。

-“Is the doctor at home?”the patient asked in his bronchial whisper.

(“医生在家吗?”气管有问题的病人小声问道。)

-“No,”the doctor’s young and pretty wife whispered in reply.“Come right in.”

(“不在家。”医生年轻漂亮的妻子小声回答,“快进来。”)

这则“医生与情人”笑话,最早是普渡大学语言学教授维克多·拉斯金(就是第一篇文章里提到的顶看不上“良性冲突理论”的那位拉斯金)用来阐述他的“幽默的语义脚本理论”(简称SSTH),后来常被用来检验很多语言模型和理论。

1985年,拉斯金第一次提出了SSTH理论,希望用纯语义的手段探究一个文本令人发笑的充分和必要条件。它的主要假设是——

如果同时满足以下两个条件,一个文本就被认为包含一个笑话:

1)该文本在整体或部分上兼容两个不同的脚本;

2)该文本兼容的两个脚本是相互对立的。

换句话说,SSTH理论提出了幽默的两个充分和必要条件:脚本重叠和脚本对立。你可以这样理解:我们阅读文本的过程,就是处理被激活脚本的过程。以这则“医生与情人”笑话为例:“医生在家吗”以及“小声问”这两个小脚本,既适用于“气管有病,来找医生看病”这一大脚本,也适用于“找情妇偷情,小声试探”这一大脚本。

但是,注意:“存在脚本重叠”只是满足了条件1。要完成一个合乎SSTH理论的笑话,还要同时满足条件2:这两个脚本在某个具体的意义上相互对立,或者说,存在“局部反义”。

很大程度上,SSTH理论可以被视作对“乖讹论”的延续。但它的意义又不止于此。它的独特之处还在于,第一次以纯语言学理论研究幽默。某种程度上,它意味着现代幽默语言学的诞生。1994年,《幽默》的前主编萨瓦托尔·阿塔多甚至不吝于赞美其为“第一次和唯一形式上的、成熟的理论”。

但这不意味着阿塔多给它100分。事实上,对“局部反义”这个模糊的概念,阿塔多就提出了批评,并在1997年发表的文章中,他使用了“语义轴线”这个接近“显著性”或“焦点”的概念来进一步说明“局部反义”。比如,“黑”和“白”的语义轴线就是“颜色”,很明显,两者共享这一特征,并形成对立——但有时为了取得特殊的效果,我们会故意选择一个不太显著的轴心来形成两个脚本的对立,这就叫做“局部反义”。在阿塔多看来,局部反义和词汇反义本质上并无不同,两者区别在于“局部反义”是“语境施加”的,特别针对特定的语篇。

还记得《霹雳五号》里,那个最终令男主角确认“五号真的是有生命的”那个笑话?

有一位牧师、一位神父和一位教士,他们出去打高尔夫球,同时他们设法决定用多少钱来做慈善活动。

于是神父说:我们在地上画一个圈,我们把钱抛向空中任其落下,落到圈里的,我们就捐给慈善机构。

牧师说,不,我们在地上画个圈,我们把钱抛向空中,只要落在圈外的,就是捐给慈善机构的。

教士说,不不不,我们把钱抛向空中,上帝想要的他留下就是了。

在这个笑话中,教士所说的“把钱抛向空中(上帝所在的方向)”可以同时兼容两个脚本“上帝接得到钱”和“接不到钱”。在正常的情况下,如果我们把物品抛向谁,谁就会接得到;但在这个非正常的语境中,由于教士选择抛的方向上存在一个“地心引力”,钱注定会返回,上帝便接不到钱——听到笑话的人在大脑中处理好两个脚本的对立,笑出来并体会到对投机教士的讽刺,这则笑话也便达成了其幽默的使命。

东北话为什么好笑

为什么黄金紫的表述会让我觉得幽默?我想,除了语义本身,来自社会心理的机制也扮演了重要角色,比如,对科学家身份预设的打破,以及,他的东北口音也为此增加了一些好笑的意味。

我想先聊聊东北口音的事。

我曾请教过一位心理学者、华南师范大学应用心理学系的迟毓凯副教授,为什么很多时候,我们一听到东北方言就觉得好笑(虽然一些南方的同胞未必会全然赞同这个结论)?

在一个非学术性的框架之下,他给了我一个可以信服的解释:“北方方言比较占便宜,其中,东北话最占便宜,因为它的语音和普通话最为接近,容易听、容易学。打个比方,黄子华的‘栋笃笑’,里面的笑点从广东话翻译成普通话,可能就没有力量了,但东北话不用变语音就可以行遍全国,幽默的部分你都听得懂。另外,由于赵本山和赵家班的努力,东北在喜剧市场占很大部分,所以你很容易将东北话和‘幽默’关联起来,一说东北话你就觉得可乐。”

在《现代幽默语言学》中,作者刘乃实举例了赵本山小品《卖车》中的经典段子:

赵本山:树上七(qí,谐音“骑”)个猴,地上一个猴,加一起几个猴?

范伟:八个猴。

高秀敏:俩猴。

在东北方言中,“七”与“骑”的发音相同,这个特殊发音所导致的歧义和双关带来的效果,构成了文体学上的幽默。这种段子在赵本山的作品中有很多,比如,《乡村爱情》中,王云和刘大脑袋的对白:“唠(lào)会儿呗?”“不唠了,怕烙糊了。”短短两句,既通过语音产生的歧义让人发笑,又传神地刻画了后者对前者的不耐烦。

在论文搜索引擎上,你会看到赵本山的不同作品与不同的语言学理论频繁接轨——好像很难找出第二位如此重要的喜剧明星,为国内语言学家提供如此丰富又鲜活的素材。有人用“关联理论”分析赵本山小品《不差钱》,有人用“预设理论”诠释赵本山小品《相亲》中的幽默生成机制……其中,出现频率最高的当属“合作原则”,这也是语用学的核心内容。

1976年,美国著名语言哲学家H.P.格赖斯在哈佛大学的演讲《逻辑与会话》中首次提出了“合作原则”。他认为,我们的会话受到一定条件的制约,为了准确而有效地交际,说话人和听话人都要遵循一个或一组目的,相互配合。

格赖斯借用了康德提出的四个范畴,作为这一原则下的四个基本准则:量准则、质准则、关系准则、方式准则。如果在交谈时人人都严格遵守这四条准则,说话人就可以直截了当说出自己想说的话,而听话人不必作任何推理,便可以最方便迅速理解对方的话。换句话说,当双方遵守合作原则,便可以进行效率最高的语言交际。

而如果有人打破了合作原则,就会产生幽默。举两个例子——

赵本山的小品《昨天、今天、明天》中有一个段子:

宋丹丹:我年轻的时候,柳叶弯眉樱桃口,谁见了我都乐意瞅。俺们隔壁那吴老二,瞅我一眼就浑身发抖。

赵本山:拉倒吧,吴老二脑血栓,看谁都哆嗦。

这就是一个违反“量准则”的笑话,因为宋丹丹扮演的“白云”作为说话者,为了向听话者说明自己的美貌而没有把话说足。

小品《不差钱》中,小沈阳穿着裙裤亮相:

赵本山:我说姑娘啊,这顿饭非常重要……

小沈阳:你管谁叫姑娘呢?人家是纯爷们儿!

说话者仅仅根据听话者“穿着像裙子”这一证据,便故意违背了“质准则”,提供了自己缺乏足够证据的信息,用“姑娘”这一称呼将其认定为女性,再由听话者小沈阳进行反驳,幽默效果立现。

Tom Swift!

你一定对这个笑话不陌生——

-医生,我的钢笔被孩子吞下去了,怎么办?

-我想你只好先用铅笔了。

后一句回答是违反常理的,没有将交谈中心聚焦于面临危险的孩子,而是接下来可以用什么书写工具,于是构成了一则“打破关系准则”的笑话。

这让我想起与黄金紫同期的另外一场有趣采访。采访对象就是那位空翻到菠萝科学奖舞台上领物理学奖的胡立德。他讲到,自家实验室的实验材料常常引发灾难,有时他的蚂蚁去了别人的办公室,或者,蚊子跑光了,令很多同事遭到叮咬。“那可怎么办呢?”我问。“我再去CDC(美国疾病控制与预防中心)拿些新的。”他若无其事。

可惜那会儿我尚未得知“合作原则”这一概念,只是说段子般对友人提起这个细节,咂咂嘴:“科学家,啧啧,反差萌。”

关于科学或科学家的段子,人们总是喜闻乐见。科学家,就像另外一些被段子钟爱的职业——医生、程序员,这些职业者在大众心目中,有一个共性——他们总是不苟言笑,沉闷乏味地躲在工作台和眼镜片后,而一旦看到他们展示刻板印象之外的特质,这种“Surprise!”不逊于其他任何幽默带来的效果。想想已经拍到11季的《生活大爆炸》,剧中那些geek——或者nerd们,不管是看他们的博士学位和高智商在日常生活面前碰壁,还是一本正经地用科学概念讲着黄段子,观众都要爱死他们了。

►美剧《生活大爆炸》截图。

网络上有一个著名物理学家费曼的段子,未经确认,却广为流传——

Physics is like sex sure, it may give some practical results, but that's not why we do it.

(物理学就像性爱,会带来一些实际的结果,但那并不是你从事它的初衷。)

虽然这看起来很像是费曼所为,或者说人们情愿相信这出自费曼之口——毕竟,这个诺奖获得者是个十足的恶作剧爱好者,俏皮话和鬼点子频出,但是,并没有什么可靠的证据显示他曾在演讲或书里说过这么一句话。

不过,有些段子及其来源是可以确定的。比如,美国犹他大学数学系的教授Andrej Cherkaev和Elena Cherkaev就搜罗了很多数学笑话,放在他们的个人主页上,并细分了类别,包括:数学定义、轶事、“一个数学家和……”和双关,等等。

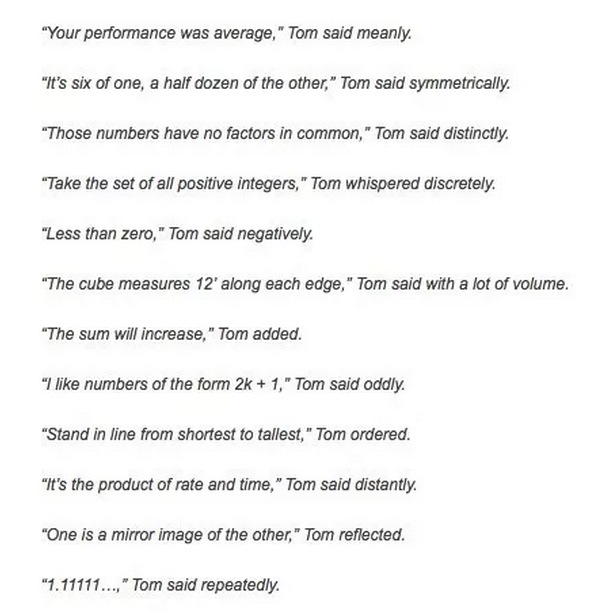

沿着“math joke”一路搜索下去,我又发现了一些神奇的东西。显然,有一个比Cherkaev更执着的人,也致力于收集数学笑话,在这个名为“Math Jokes 4(for) Mathy Folks”的网站上,单单一个“Math Tom Swifties”条目下的笑话数量,就要碾压前者了。

►Math Tom Swifties部分截屏

如果你具备一些数学知识或者快速查询的能力,你会看到满满的笑点!或者,也可以说,满满的Tom Swifty式的妙语!

不得不说,Tom Swifty真是和科学笑话最搭调的形式之一。这种特别的公式型笑话,最初就是源于1910年出版的系列冒险书,主人公Tom Swift是一位年轻的科学家英雄,经历了涉及火箭船、射线枪和其他发明的冒险。

“‘We must hurry,’ said Tom Swiftly.”是这类笑话的原型,虽然只有六个单词,却已经包含了这类笑话的三大要素:引语句、妙语词和基准词——其中,基准词“swift(快捷的)”并不直接出现,只是作为纽带默默连接着前面引语句中的“hurry”和末尾的妙语词“swiftly”。

以这群Tom Swifty式的数学笑话中的两个为例。

“The sum will increase,” Tom added.

(“总量会增加。”Tom补充说。)

这个笑话中,若隐若现的“add”就是基准词,像纽带一样,将引语句中的“increase”和妙语词“added”联系起来。

“I like numbers of the form 2k + 1,” Tom said oddly.

(“我喜欢‘2k+1’这种形式的数字。”Tom古怪地说。)

基准词是“odd”,既有“古怪”之意,又表示“奇数”,将引语句中的“2k+1”与妙语词“oddly”联系起来。

——你大概也发现了,这类笑话的另一特点就是:其中的妙语词——也就是末尾的副词或短语,为了“said”而绞尽脑汁。

当然,Tom Swifty笑话也会产生变体,比如,“Tom说”换成“Eric说”,或者一个副词变为两个词的组合。事实上,假如你再继续打破这种小范围的格式限制,笑话中的妙语句还会变得更灵动、更可爱一点。

如果你还没有忘记初中的物理知识,那么大概不难理解这个笑话——

-Two cats are on a roof. Which one slides off first?

(两只猫在(斜的)房顶上,哪只会先掉下来?)

- The one with the smaller mew!

- 有着更小的猫叫声(也可以理解为“更小的μ,摩擦力系数”)的那只!

美国作家E.B.怀特写过一句经典的话:分析幽默就像解剖青蛙,没什么人有兴趣而且青蛙死了。

果真如此么?

我想借用费曼的一句话——不,不是流传于网络的那些段子——而是来自于有据可考的一番对话。他用这句话来反驳一位画家朋友。

画家朋友所持的观点是:“我,一个画家,能看到一朵花儿有多美,可是你,一个科学家,什么都拿来分析一番,就把它弄得索然无味了。”

费曼不能同意。他认为,自己除了能像这位朋友一样,欣赏到花的表象之美,还能想象到其中的细胞,欣赏这种更小尺度上的美。

美如此,幽默也一样。

知道了幽默背后的机制,非但不会减损幽默的好笑及其发人深思的力量;正相反,我不但能感受到那种表层的好笑,更会因为了解这些笑话暗合多种幽默的机制而对说话者发自内心地赞叹,并带着共情能力理解了对方此时的心理状态进而感受到这个笑话的好笑。

“幽默”这一人类智慧发展的产物,从最初群体中示意安全的讯号,经由不同智慧头脑的演绎和传递,发展到今天花样百出,真是让人想起来就啧啧称奇。

——

达尔文说,痒是精神上的发笑。

术业有专攻,有的人就是擅长让别人笑并思考,并以此为业。

他们是什么样子的?下一篇,我会带你看看这样一群人:职业的精神搔痒者。

致谢

本文写作过程中部分资料参考曾任教于上海交通大学外语学院的刘乃实老师所著《现代幽默语言学》,特此致谢。

关于作者

杨杨,科学松鼠会成员。曾任《新周刊》记者、科学松鼠会专题编辑兼媒体主管、科学音频节目制作人。现为自由写作者。

人名与术语

乖讹论:Incongruity Theory

幽默的语义脚本理论:Semantic Script Theory of Humor,简称“SSTH”

维克多·拉斯金(Victor Raskin):普渡大学语言学教授

萨瓦托尔·阿塔多(Salvatore Attardo):美国德州农工大学商学院教授,国际幽默研究协会《幽默》杂志主编

H.P.格赖斯(Herbert Paul Gric):美国语言哲学家

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号