编者按:

科学家爱较真。最近京西古道基岩路面上或零星分布或成群成串的“坑”引起了地质学家们不小的争论,最具代表性的双方——中国地质科学院研究员苏德辰认为是“蹄窝”,加拿大蒙特利尔工学院教授嵇少丞认为是“壶穴”,各说各的理,还各自发表了学术论文。

学术争鸣本是科学常态,切磋交流才能明辨是非。嵇少丞教授去年4月曾投书《知识分子》,推荐自己写作的论文《为什么暴雨流冲刷形成的基岩山坡壶穴在中国被误认为古道蹄窝?》,介绍自己的观点,遗憾的是,嵇少丞教授当时不愿与不同意见的文章争鸣。近日,苏德辰研究员寄来文章,再次提及这起学术争鸣。为便于读者了解双方观点,此处附上嵇少丞教授的博文(与投稿文章内容基本一致【1】供参阅。

京西古道的人文历史固然可观,然而其间的科学内涵却由一场辩论,于细微之处见真章,地质学家们较真是读者之福。

► 京西古道,苏德辰摄于2011年6月

撰文 | 苏德辰 (中国地质科学院地质研究所研究员,国土资源首席科学传播专家,丹霞山世界地质公园科学顾问)

责编 | 李晓明

● ● ●

前 言

蹄窝是岁月在古道留下的痕迹,是历史的见证。京西古道上的蹄窝已经存在数百年,几十年前赶着牲口在古道上驮运货物的脚夫在京西地区尚有健在者,中国西南地区的马帮还没有完全消失,他们都是生活和历史的见证人。

地质学家与蹄窝的亲密接触始于1863年,当时美国地质学家庞派来(K.Pumpelly)对北京西山的煤矿进行了调查,这是北京西山地区最早的地质考察,至今已有150年的历史。此后,亲身骑着毛驴和马匹走过京西古道、亲眼目睹蹄窝形成的中外知名和不知名的地质学家数以千计,没有任何一位地质学家把古道上的蹄窝当作河水或雨水冲蚀形成的壶穴,因为他们是蹄窝的见证者。

20世纪70年代开始,古道上的驮队逐渐销声匿迹,年轻的地质学家已很难见到驮队或马帮的踪影,因此,对原本没有任何争议的蹄窝成因出现了完全不同的解读:先是有人认为京西古道上的蹄窝是冰臼,这个说法很快被否定,因为数百年来每天人来人往的古道不存在冰臼形成的条件。最近几年,有人又提出了新的说法,认为古道上的蹄窝是暴雨冲刷形成的壶穴。

为正本清源,笔者从北京西山的地质特点、中外古道的修建史、壶穴的形成条件以及蹄窝争论的缘由等多方面进行论述,文章稍微有点长,但读者可以从中了解一些中外古道的历史、北京西山的地质研究简史以及很多关于科学争论的相关知识。

北京境内的西部山区统称北京西山,是北京西部的天然屏障,也是连接北京与河北、山西和内蒙古等地的重要通道。北京西山拥有异常丰富的地质现象,华北地区代表性的地层绝大部分在北京西山都有出露。北京西山的许多地质遗迹被写入经典的地学文献或教科书。现今流行的许多地质名词是在北京西山首先研究并根据西山的地名命名的,例如,门头沟区的青白口(地层)、下马岭(页岩)、马兰(黄土)、窑坡组(含煤地层)、龙门组砾岩、髫髻山(火山岩)、芹峪(运动)等等。房山区周口店的北京人遗址更是享誉世界的文化遗产,此外,十渡、圣莲山、石花洞等等都是十分珍贵的地质遗迹。遍布西山全境的地质遗迹对于地学研究、地质科普和地质旅游都具有重要意义。北京西山还拥有丰富优质的煤炭资源和建筑材料,是元代以来京城最重要的能源和建材基地。

从19世纪中期开始,外国地质学家就开始了对北京西山的地质考察。继1867年美国地质学家庞派来(K.Pumpelly)对北京西山进行煤矿调查之后,德国科学家李希霍芬(F.V.Richthofen)于1869年考察了京西玉泉山和昌平的南口,1871年又考察了从北京至门头沟斋堂和怀来矾山堡的沿途地质。1910至1912年,在北大任教的德国教授索尔格博士(F. Solger)在教学之余对北京西山进行了考察,并草绘了1:20万西山地质图一份。

1916年8月,在章鸿钊、丁文江、翁文灏以及瑞典人安特生的指导下, 13名中国培养的第一批地质专业学生对北京西山进行了较系统的地质调查,绘制了第一幅1:5万北京西山地质图(出版时缩小为1:10万),编写了第一本主要由中国地质工作者完成的中英文版《北京西山地质志》,并于1920年正式出版。直到二十世纪50年代,“这部书和附图一直是多所大学地学专业教学的范本”(中国地质调查百年画卷,2016)。

此后,北京西山成为中国地质学家最多关注和考察的地方,也是中国最早培养地质人才和开展地质研究的基地,被称为中国地质学的摇篮。

北京西山景色优美、地势险要,是京城重要的宗教圣地和军事屏障。数百年间,在京西重要军事设施、寺庙、煤矿和数百个自然村落之间形成了一个由不同级别和形式的道路构成的纵横交错的交通网络,现在统称为京西古道。仅在门头沟区境内的古道累计长度就有680余公里。这些道路纵横交错,四通八达,在军事、商贸、文化交流等诸多领域为古代中国的发展与进步、为中华文明的传播与延续起到了极其重要的作用。道路周边的古建遗迹、历朝历代的碑刻典籍、大量的文学作品等等记录了数百年来古道的发展与兴衰。

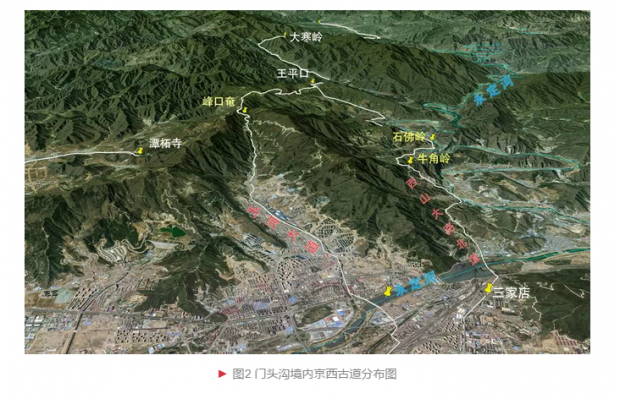

京西古道是京城连接河北、山西和内蒙的重要通道。数百年间,运货拉煤的驴马骡等成群结队,年复一年、日夜不断地穿行往来,把古道上铺就的坚硬的石块踩磨得锃光瓦亮,在基岩路面或者较大的石块上留下了永久的痕迹,那就是因长时间持续不断的踩踏形成的串串蹄窝。这些蹄窝有时零星散布在较大的石块表面,有时三三两两出现在小面积裸露的基岩路面,更多的蹄窝成群、成串出现在玉河古道(西山大路中道)的峰口鞍以及西山大路北道的牛角岭、石佛岭这3个完全由人工开凿的面积较大的基岩路段(图2)。下面分别描述。

(1)玉河古道:

又称为西山大路中道,最初从模式口向西,在麻峪村跨永定河,经大峪、东辛房,翻过峰口鞍(庵),过黄石港、十字道等村到达王平口,然后经千军台、斋堂至河北、山西等省(图2)。此条道路是通往王平口最近的大道,但高差较大,麻峪村附近的永定河到峰口鞍关城的距离约10km,但海拔从100米陡升到810余米,道路沿途有多个煤窑分布。这样陡的道路车辆根本无法通行,所有货物均靠驴驮人背。然而,正是这条道路在清代是顺天府通往河北和山西最重要的大道(《北京历史变迁地图》,侯仁之,1988),到上世纪60年代末才逐渐衰落直到废止。

玉河古道的坡度虽然很大,却少有塌方或落石之扰,是相对安全的通道。峰口鞍东侧的盘山路是玉河古道最为壮观的路段,此段盘山路面一般宽4-6米,最宽处达6.5米,绝大部分路面用石块铺砌而成,每隔1~1.5 m会栽立石一排,立石不是平铺在表面,而是深埋地下,并高出平铺路面约3-15cm左右,这种立石也称为路牙。路牙的好处主要有:1.有效地保护道路,可防路面石块松动下滑;2.可有效地将雨水引导到道路两侧,能阻挡绝大部分雨水对路面的冲刷破坏;3.下山时(特别是在雨雪天气)可为行人和驮运货物的牲畜起到防滑刹车的作用,上山时可以起到很好的蹬踏助力作用(图3)。古道拐弯处和大的石块上经常见到稀疏的蹄窝(图4),大量的蹄窝则分布在峰口庵西南侧的基岩路段。

峰口庵位于九龙山与绝石梁之间的垭口,海拔812m(图2),至今留有古代关城遗址。GPS坐标为:东经115°59'57",北纬39°55'33"。关城向南西方向120余米处为数十米高突兀陡立的侏罗系厚层粉砂岩阻挡,通往王平口方向的古道只能用人工开凿的方法取道通过(图5)。

峰口庵基岩路段长约23 m,总体呈南北走向,分内外两部分。内侧(东侧)基岩路面从拐角处向南长16 m,路面宽平均1.7m左右,平面上呈北宽南窄的梯形,北侧接近拐角处最宽,达3.2 m;与之平行的外侧(西侧)路面由大的石块铺就而成,宽度随地形变化而变化,平均宽度在1.5m左右。

此路段形态较为规则的蹄窝有120余个,其中只有一个位于铺设路面,其余均出现在基岩路面,其中近60个密集分布在坡度急剧变化的转角处(图6)。坡度较小的直路段蹄窝排列极为规律,呈近等间距双排串珠状,平均间距50 cm左右,俯视图上明显可以看出是动物行进的轨迹(图6)。

绝大多数蹄窝为规则的圆筒形或椭圆筒形,顶大底小,顶面呈圆形或椭圆形,一般圆形蹄窝上部直径为15-20 cm,部分较大呈椭圆状蹄窝的长轴可达30cm。受路面坡度影响,蹄窝的深度变化大,拐角处地形较陡,蹄窝普遍较深(最深者约30cm),坡度较小路段蹄窝的深度介于1cm至15 cm之间,蹄窝底部多为圆形的平面,一般直径10cm左右。有些较浅的蹄窝或者深蹄窝的底部有特别明显的蹄铁印痕(图7)。

蹄窝路段岩层走向近东西,倾向正北,倾角45-50度。地层中节理发育,共三组节理,最大一组节理的走向345-360度,这段基岩路面的古道即是沿这组节理的走向修建的。另有两组呈X状相交的节理,走向分别为108度和60度。然而蹄窝的分布并不受地层的层理和节理的控制,蹄窝的总体排列方向与古道严格一致,单个蹄窝的长轴方向总体也与古道的走向一致。

从图5至图7都可以明显看出,峰口鞍蹄窝段古道两旁的基岩露头新鲜,棱角分明,没有任何明显的冲蚀痕迹,说明古道开凿历史很短。内外两部分古道路面的高度及修建方法截然不同,为明显分期建造的证据。拐角处部分蹄窝被外侧铺路的石块充填,说明外侧的铺路石之下,为更早的基岩路面。据此推断,此段古道可能经历了至少三次较大的修建工程。

(2)西山大路北道

又被称为王平古道,始于永定河东侧的三家店,经琉璃渠、斜河涧、水峪嘴,牛角岭关,再经桥儿涧、石佛岭、王平村等古村落,在王平口与玉河古道相汇。过去斋堂附近所产的煤炭,大部分通过这条古道用驴骡等驮运到三家店,再换用骆驼或车辆运往京城。西山大路北道的坡度较小,是京西古道中使用时间最长的道路,一直到1977年下苇甸-清水公路修通之后,这条古道才自然废止。古道沿途,尤其是在牛角岭和石佛岭两个人工劈山开凿的基岩路段处有大量的蹄窝。

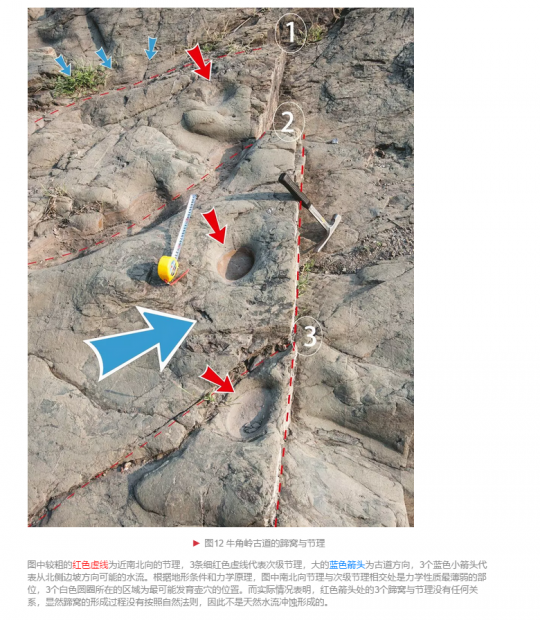

牛角岭段的蹄窝位于水峪嘴村与韭园村之间的垭口(GPS坐标为北纬39°57'49.53",东经116°2'13.29"),垭口两侧约100 m左右的基岩路段完全由人工开凿而成,关城处海拔368 m,高出山下的永定河河床约230m。关城两侧基岩路面上密集分布着410余个蹄窝,关城西侧98个,东侧312个。整体上蹄窝的分布与古道的坡度变化呈正相关的关系,坡度变化大和古道转弯处蹄窝密集。呈串珠状排列的蹄窝之间距离多在40-60cm之间。蹄窝的分布方向与路面的走向基本一致,绝大部分蹄窝明显位于水流冲刷不到的局部高地,说明蹄窝的形成与路表面流水之间根本没有必然联系(图8-11)。有些蹄窝分布在台阶状的岩石断块之上,明显是驮畜上下台阶时的着力点(图12)。

► 图8 牛角岭关城东侧蹄窝及水流通道(蓝色)

镜头方向:自东向西

垭口附近的蹄窝绝大多数高于流水通道,不可能接受强烈的水流冲蚀,蹄窝中的水基本上是天然降水。

► 图9 牛角岭蹄窝分布与水流的关系

蓝色箭头指示可能的水流方向,红色箭头为在脊状隆起处的蹄窝,根本不可能有水流的直接冲蚀。

石佛岭段蹄窝主要分布在东、西石古岩村之间的垭口(GPS坐标为北纬39°58’29”,东经116°0’27”),因古道边有石佛而得名。这段古道修建于永定河河床边的悬崖峭壁之上,古道最高点处海拔217m,高出永定河河床40余米,有8m长、2.5 m宽的基岩垭口路段完全由人工开凿而成,上有深浅不等的蹄窝30个(图13),其中13个蹄窝的底部基本平直,形态为近圆形,直径10-12cm,一般深度小于5cm,只有一个蹄窝的深度接近10cm。垭口基岩路段上不规则蹄窝有17个,其分布和表面形态受岩层界线与节理的控制较为明显。所有蹄窝均分布在道路中央,大部分远离边坡,而且垭口两侧边坡均是风化程度很弱的新鲜岩石,因此古道中的蹄窝不可能是从边坡处的流水冲蚀而成。而垭口处的路面均高于两侧,如果这些蹄窝是山区暴雨冲蚀而成,那么,垭口周边乃到整个北京西山的山体表面会有无数类似的凹坑,但事实完全不是。峰口庵、牛角岭以及石佛岭古道两侧的岩石表面没有任何类似蹄窝的冲蚀或冲刷坑。

垭口基岩路段向南西方向至石碑处距离为130m,基本为铺砌的路面,在大块的路石上发现蹄窝38个,大多数为较规则的蹄形或近圆形。垭口路段向北东至东石古岩村长度约310m,有3处小面积的基岩路段,有形态不甚规则的蹄窝接近20个,大部分铺砌路石被后人挪作他用,少量残留的路石上有11个蹄窝。

图14-17为石佛岭段典型蹄窝的照片,从中可以明显看出,它们的形成不可能是路石表面上经过的雨水!如果存在足够动力的水流,那么古道路面上大多数石头表面均应有类似的蹄窝出现,而不可能选择性极强地分布在极少量的石头表面。

► 图17 石佛岭古道蹄窝

► 图18 石佛岭古道蹄窝

下面这张照片拍自玉河古道峰口庵西侧,接近十字道村。这块岩石质地坚硬,且明显高出古道路面,正常流水会沿着岩石两侧绕石而去,不可能穿石而过。即便有穿石而过的水流,那么应该在高差最大、且有明显节理破坏的岩石下方形成壶穴,不可能在岩石的落差小又无节理的地方形成深坑,因此,只有骡马等牲畜的铁掌长期踩踏才能形成这样底面平直的凹坑(蹄窝)以及规则的凹槽。

► 图20 古道蹄窝的形成过程

这是牛角岭古道中经典的蹄窝,可以明显看出蹄窝的形成过程。早期、中期和后期的踩踏形成的蹄窝印迹非常明显。从32号蹄窝迈向34号蹄窝时,铁掌刮蹭岩石形成的沟槽形态非常规则,底部光滑平坦,这种印迹是是骡马或驴行走过程中蹄子落在斜坡上向下方滑动的痕迹,任何水流都不会形成这种规则的痕迹,而类似的蹄窝和规则的凹槽在京西古道上却是普遍现象。

京西古道上川流不息的驮队都是由挂有铁掌的骡马驴等组成的,古道上的蹄窝和蹄窝之间的沟槽状印迹主要是由这些铁掌完成的杰作。笔者在古道上就曾经拾到过两个掉落的铁掌,这是名副其实的铁证。事实上,很多常走古道的户外人士都有类似的收获。

照片22拍摄于2009年3月,左侧的钟楼仍然指示着2008年5月12日汶川大地震的发生时间。地震之后不到一年,行人已经在钟楼旁踩出一条通往钟楼后方广场的脚窝小路。有户外生活经验的人都会走过类似的小路。

那么,京西古道上规则排列的蹄窝是完全由驮畜自然踩踏形成的么?

显然不是。京西古道是人工开凿修建的,所有蹄窝均位于古道上,其中大部分位于人工开出的垭口路段,且都没有贴着边坡。少部分蹄窝分布在零散的路石上面,基岩垭口路段和路石的始作俑者绝大多数都是修路人!这也是为什么笔者在相关的博文或文章中总是强调“人工修建”的原因。

丰宁县喇嘛山在当地是个宗教活动场所,山上有泉水和大型洞穴,为了方便游人,景区承包人用传统的修路方式修建了简易的道路——脚窝(图23)。左侧是近景,右侧是全景。京西古道上的蹄窝与这样的脚窝原理都是类似的!但京西古道上的脚窝在形成过程中,主要由负重的骡马驴等动物的铁掌踩踏而演变成现在的样子。

类似这样的古道实例在中国很多,图24是位于北京古崖居的道路,可以清楚地看到脚窝与台阶混用的修路方式,空间有限的地方用脚窝,空间足够且容易修建的地方修成了台阶。

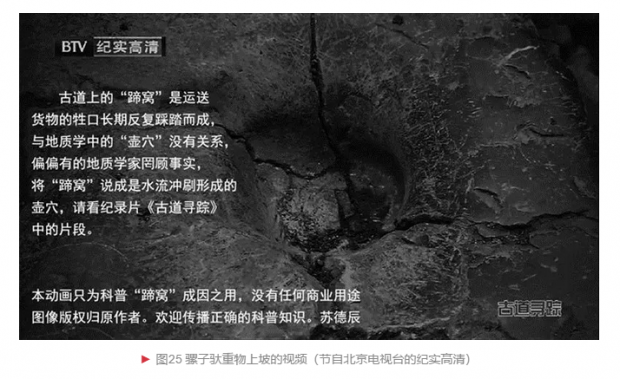

但是,类似古崖居的以台阶为主的道路只能供行人用,负重的骡马驴等动物无法走台阶,请看下面的视频。

欧洲一些国家在重大场合喜欢用骑警做表演,有时需要走一些台阶。虽然这些高头大马都经过了长期严格的训练,但走到台阶路时只能以极慢的速度行进,且依然经常马失前蹄。

研究壶穴多年的地质学家吕洪波教授在其博客中描述了他的的亲身经历:冬天在斜坡土路上赶车上坡行走时往往停滞不前甚或倒退,这时就得有人帮忙推车。不仅骡马需要找低洼处落脚,连人都得找坑洼处落脚才能用上力气推车。而冻结的土路上的坑中很多就是蹄窝。有的新路没有蹄窝,就会人为地用镐头刨坑以便提供落脚点而减少滑倒。

显然,这种台阶道路不适宜骡马驴等动物,基本无法运送货物。而采用蹄窝方式的中国古道,骡马驴等动物稍加训练,就可轻松应付(图25)。如果没有这些蹄窝做支撑,骡马等根本不可能负重上下坡。

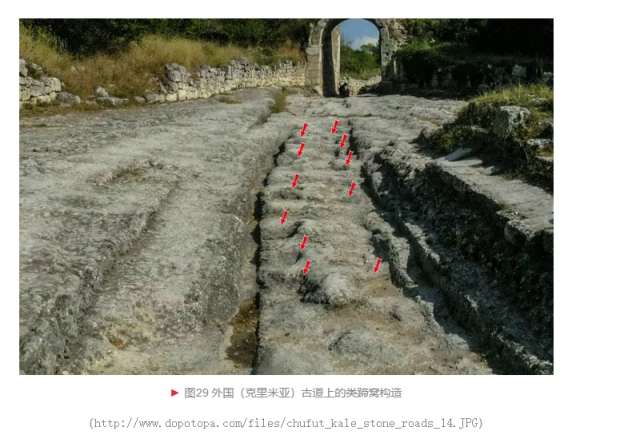

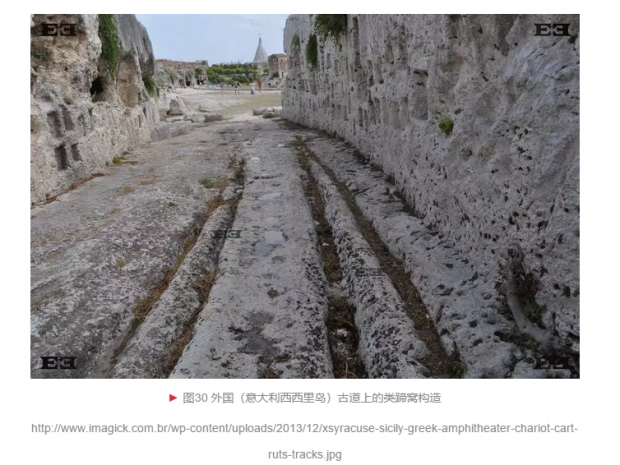

类似京西的山区古道上出现蹄窝非常正常,但是供车辆行驶的古道上是否也有蹄窝呢?

一般来讲,能行车的古道都比较平坦,但是修建这类道路时依然要考虑防滑问题。通常把道路表面的岩石凿出一些防滑的纹理即可。但是遇到坡度较大的路段,依然需要类似蹄窝的构造,崤函古道上就有明显的蹄窝(图26)。认为古车道上没有蹄窝的人是因为根本没有做过详细考证。

事实上,国外的古道上也有类似蹄窝的防滑构造(图27-30)。

前已述及,150年来,亲自考察过北京西山的中外地质学家和普通地质工作者成百上千人,没有任何一位地质学家把古道上的蹄窝当作河水或雨水冲蚀形成的壶穴。北京西山地区还有许多老人都是古道的见证人。把蹄窝当做壶穴的只有加拿大华裔地质学家嵇少丞教授。

2017年3月,嵇少丞在《矿物岩石地球化学通报》上发表“从美国羚羊谷看基岩河道的底侵深掘机制”一文,为了强调古道蹄窝是壶穴成因,特别与美国和南非的所谓壶穴进行了对比,他写道:有人错误地以为壶穴必须是在水很深的河道里才能形成,忽略暴洪对山坡的冲刷与携带岩块对基岩的磨蚀作用。在地质时间尺度里,暴洪即使在中国北方也是常见的事件,例如,2012年7月21日至22日8时左右,北京市的房山区,平均降雨量高达460mm,其中房山区河北镇,降雨量更高达519mm,山洪暴发,冲垮公路、铁路、桥梁、房屋,山坡上出现许多大大小小、深浅不一的冲刷坑。请读者注意这行红色的文字,这是嵇少丞教授所写,但他没有提供任何证据!

2017年5月,嵇少丞在《矿物岩石地球化学通报》上发表“暴雨流冲刷:山坡壶穴的成因”一文,正式提出了古道蹄窝为山坡壶穴的说法。2017年7月13日,在西双版纳召开的第二届罗梭江科学教育论坛。嵇少丞教授为大会做了一场特邀报告——《科学教育从何做起》,在这个报告中,他又一次指出,骡马驴在坚硬的天然的石面上留下蹄窝( Hoofholes)或( Hoof prints)这样的事,只在中国大陆有所报道( 苏德辰,2016; 中央电视台摄制的《茶马古道》视频) ,并作为京西古道或茶马古道的实物证据。然而,这样的石头蹄窝在欧美以及世界其他地方的古道上却从未报道过。北京西山的京西古道、云南的茶马古道、连接湖南与广东二省的湘粤古道上所谓的蹄窝皆是暴雨流形成的山坡壶穴。2017年11月,嵇少丞教授的科普专著《地球的奥秘——岩石、地震与人的关系》正式出版,其中第1章第20篇文章的标题是“暴雨流冲刷:山坡壶穴的成因”。2017年12月,嵇少丞教授在《大地构造与成矿》上发表了“关于基岩山坡上的暴雨流冲刷坑被误认为驮兽蹄窝的讨论”,这篇文章的投稿日期是2017年6月25日。这几篇文章的主要思想几乎一致:京西古道上的蹄窝是暴雨流冲刷而成的壶穴。

(1) 北京存在嵇少丞教授所谓的基岩山坡上的暴雨流冲刷坑么?

为强调暴洪对山坡的冲刷与携带岩块对基岩的磨蚀作用,嵇少丞教授在2017年3月 “从美国羚羊谷看基岩河道的底侵深掘机制”一文中指出:2012年7月21日至22日8时左右,北京市的房山区,平均降雨量高达460mm,其中房山区河北镇,降雨量更高达519mm,山洪暴发,冲垮公路、铁路、桥梁、房屋,山坡上出现许多大大小小、深浅不一的冲刷坑。

请问嵇少丞教授,这些山坡上的“许多大大小小、深浅不一的冲刷坑”到底有多大?有多深?分布在什么地方?证据在哪里?这么重要的证据为什么不在文章中详细展示?如果拿不出证据,这属于什么行为?

北京西山地区的地貌至少存在百万年以上的时间了,如果一场洪水即可在基岩山坡上形成许多冲刷坑的话,北京西山的山坡表面将遍布冲刷坑!

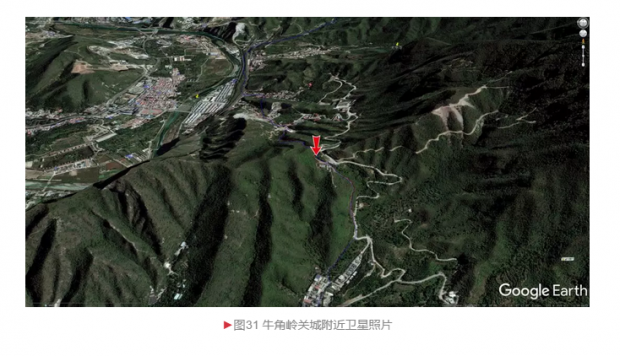

事实是什么样呢?下面就以嵇少丞教授去过的牛角岭为例说明。图31是牛角岭关城附近的卫星照片,照片中的红色箭头处为牛角岭关所在地,位于山脊线上,蹄窝主要发育在关城两侧,根本不存在任何汇水条件。同样,峰口庵、石佛岭附近也不存在形成壶穴的水流条件,蹄窝附近的基岩表面新鲜,没有任何与蹄窝相似的凹坑。

(2) 嵇少丞教授所有关于京西古道蹄窝的描述都是以偏盖全甚至是颠倒黑白。

例如,在描述峰口鞍的蹄窝时,嵇的原文称:“侏罗系粉砂岩山坡路面上有暴雨壶穴120 多个, 最大直径达30 cm, 深度达33 cm, 壶穴之间的距离无规律性”。请读者对照本文的图5和图6,看看这些蹄窝之间的距离是否是真如嵇少丞教授所言没有规律?古道蹄窝中散落的一些轻飘飘、没有任何磨圆的风化颗粒被嵇少丞教授当做形成壶穴的宝贝;大量形态完好、与蹄铁形态极为相似的蹄窝被选择性忽视,嵇少丞的作品中声称,没有任何凹坑具有马蹄形状;蹄窝中积水蒸发后形成的水平痕迹被当做横向圆圈刻痕,大量纵向的由踩踏形成的规则凹槽又被嵇少丞教授选择性忽视。

为了让别人相信“暴雨冲刷坑”和“壶穴”成因说,嵇在他的博文和论文中均声称“有的壶穴具有明显涡旋形状。受地势影响,流水从一侧进入冲刷坑, 涡流裹挟着沙砾研磨坑壁,逐渐形成涡旋形状的壶穴, 这样的坑是骡马驴踩不出来的”,但又拿不出证据,在他的一篇博文中只能用其他地方的壶穴照片。

在“关于基岩山坡上的暴雨流冲刷坑被误认为驮兽蹄窝的讨论”一文中,嵇少丞教授指出:“许多凹坑出现在陡坡上(图6e)或紧贴山岩陡壁的地方, 那些地方明显是骡马驴不可能常去的地方”,并且给出了如下照片(图32),很明显,嵇少丞的原文中所称的图6e是标注错了,应该是图6f。关于图6e和图6f的问题本来我在2016年的科学网的博客中已经回答过了,但是嵇少丞教授仍然在2017年的文章中当作问题提出来,我就借助本文再回答一遍。这是嵇少丞教授以偏盖全或故意隐瞒真相的又一例证。单凭他的图6f,任何人都无法判断所谓的“那些地方明显是骡马驴不可能常去的地方”的真假,不妨放大一下图6f,加上两个红色动画箭头(图32)。

修建和维护山区古道最大的难点在垭口处。削低垭口、降低坡度是对古道最大的工程。降低坡度,就是把原来的坡尽可能铲平。这个过程中,古道上更老的遗迹一般要铲掉(井陉古道和河南崤函古道也都有分期施工修建的证据)。但会在边部遗留一些。嵇少丞教授找到的这两个蹄窝正是遗留的老蹄窝。其实不止这两个,还有更多,但全部都在通往牛角岭关城的路线上,不在路线旁。嵇少丞教授为什么不放一张取景范围大一些的或者全景的照片呢?别人能够判断这张照片的位置么?

(3) 东拉西扯,回避重点

几年前嵇少丞教授开始质疑蹄窝的成因时,就把许多与壶穴无关的洞穴照片当作壶穴,最近嵇少丞教授的一系列文章中依然如此。 嵇少丞教授“关于基岩山坡上的暴雨流冲刷坑被误认为驮兽蹄窝的讨论”一文图1中引用的美国加州华斯克巨岩州立公园内山坡上的坑根本不是暴雨冲刷所形成,而是典型的差异风化穴。同篇文章图3中的大部分凹坑也是差异风化的产物,并不是暴雨冲刷所形成,与真正的壶穴或蹄窝完全没有可比性,只能蒙骗不懂地质的外行。

如果认为京西古道上的蹄窝不是踩踏形成,而是所谓山坡暴雨流冲刷成因,就应该在京西古道附近的岩石中、至少是在北京西山附近的山坡上寻找壶穴。将只有数百年最多千年的古道与数百万年甚至上千万年之久的澳大利亚的大红山上的地质现象进行对比,这种思维方式完全是错误的。

古道上的小小蹄窝,已经不仅仅是岁月的见证,对其成因的科学解读涉及到最基本的地质学原理,反映了最基本的科学态度和科学方法,是真假学问的试金石。

【1】

延伸阅读:

1、苏德辰:是蹄窝,不是壶穴—北京西山古道蹄窝成因考:

2、对高山、嵇少丞教授等人关于蹄窝等疑问的答复:

3、吕洪波:北京西山古道蹄窝形成过程解析:

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号