阅读:0

听报道

日益恶化的海洋生态正严重威胁着海洋生物的丰富度和多样性 | 图源

导 读

生物可能在高度选择压力下演化出相应的生存对策,正如歌德的诗篇《自然》中所言,“自然,她永远创造新的形体;现在有的,从前不曾有的,曾经出现的,将永远不再来;万象皆新,又终古如斯。” 生命终究会苟且适应,自然或许会伤后痊愈,但人类脚印的痕迹会留下永久的伤痕。

撰文 | 吴蕾

责编 | 冯灏

2021年初夏,青岛浒苔绿潮再度来袭,其不同以往的超大规模与近海人类活动、陆源营养输入、全球变暖等都脱不开干系。事实上,日益恶化的海洋生态正严重威胁着海洋生物的丰富度和多样性。

一般认为,当种群足够大时,更有可能获得随机产生的有利突变,使得种群更能适应复杂多变的环境。然而,面对极端变化的外部环境,种群也可能会进入 “屋漏偏逢连夜雨” 的境地:新发突变产生得太慢,种群中原有的变异不足以提供需要的适应性。即便如此,在极端污染的环境下,依然有一些生物能够顽强地生存下去——它们是如何做到的呢?

一对鳉鱼近亲——加拿大底鳉和大底鳉,为我们展现了生命的智慧。

妙手偶得的耐受性

加拿大底鳉(Fundulus heteroclitus)广泛分布于美国大西洋沿岸的盐沼河口湾,甚至出现在有毒污染物达到大多数鳉鱼致死剂量8000倍以上的环境中 [1-3]。实验表明,一些污染地区的种群对污染物具有更高的抗性,且这种抗性是可遗传的 [4]。那么,究竟是哪些遗传上的改变提升了它们对污染物的抵抗能力呢?

加拿大底鳉 | 图源

时间拨回2016年,科学家们对美国东部沿岸的四个区域的加拿大底鳉种群进行了研究 [5]。自上个世纪以来,这些地区持续受到二噁英、多氯联苯、汞和其他工业化学品的严重污染。

一般认为,种群的地理分布与它们的进化历史密切相关。从遗传结构上来看,加拿大底鳉中地理上相互临近的种群在进化关系上更为相近。然而,这篇发表于《科学》杂志的研究发现,自然选择这只 “看不见的手” 会在基因组中留下它的 “神迹”。如果基因组中的一些区域能够影响生物适应环境的能力,那么选择压力的作用将导致这些区域在不同特性的种群之间分化程度更高。基于这一点,通过在不同种群中寻找高度分化的片段,研究人员就能确定出关键的基因组区域。

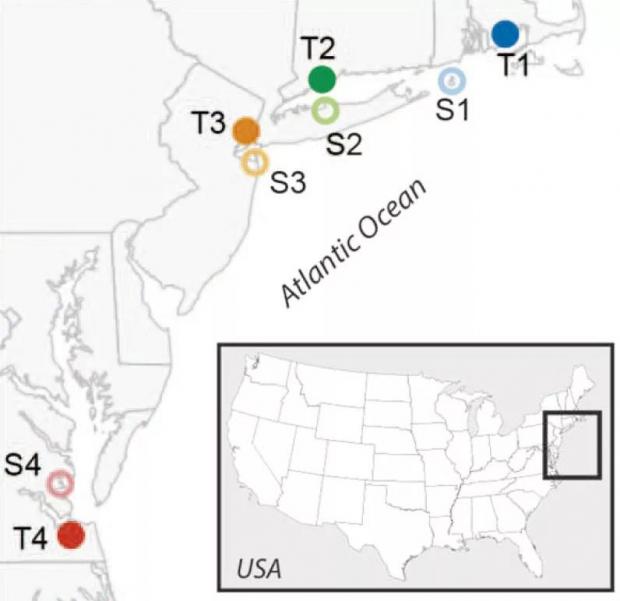

四对耐受性种群(T)和敏感性种群(S)的采样点分布图 | 图源[5]

研究人员在每个区域选择了两个加拿大底鳉种群——一个在高度污染环境中生活的耐受种群(tolerant,T)以及一个作为对照的敏感种群(sensitive,S),比较耐受种群与敏感种群之间基因组明显差异的片段,找到了一些可能受到自然选择作用影响的位点。

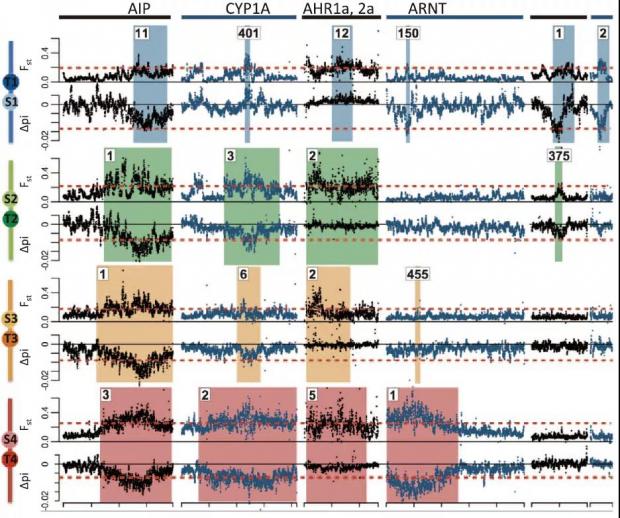

四个耐受性种群共享的高度分化区域及相关基因 | 图源[5]

研究人员发现,四个耐受性种群共享的高度分化区域(与各自分布区周边的敏感种群相比)中包含了一些参与芳香烃受体(AHR)信号通路的关键基因(AHR2a、AHR1a、AIP 和CYP1A),使用 PCB 126(一种实验常用的毒性污染物)处理敏感种群和耐受种群的胚胎时,耐受种群中受AHR 调控基因的表达下降,进一步表明了AHR 信号通路可能与对污染物的耐受性有关。

在本实验中,污染地区的主要污染物包括卤化芳烃(HAHs)和多环芳烃(PAHs),它们可与AHR 结合并启动异常信号,进而导致发育过程中的畸形、胚胎致死,以及对成体的毒性 [6]。因此,研究人员认为AHR 信号通路的脱敏产生了对污染物的耐受性。

那么,同样是信号脱敏,不同的耐受种群是否具有相同的机制呢?

在加拿大底鳉的基因组中,AHR 基因有四个拷贝。已有实验表明敲除AHR2a 能够产生对HAHs和PAHs的耐受性 [7]。本研究发现,四个耐受种群中有三个在AHR1a 和AHR2a上存在删除——但它们缺失片段的位置却并不完全一样。

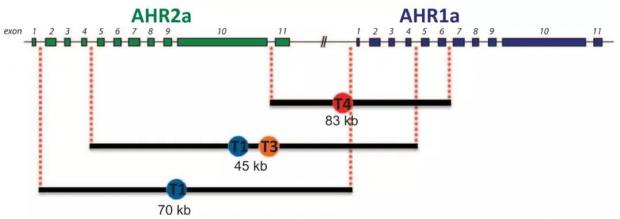

不同耐受性种群在AHR1a和AHR2a区域的缺失情况 | 图源[5]

因此,尽管都是降低AHR 通路的活性,不同的种群采用了不同的策略。这也是趋同演化研究中的一个经典的思路:尽管不同的类群在面对相似的环境压力时产生了类似的适应性,但这些适应性产生的具体机制各有不同。更通俗点来讲,就是 “条条大路通罗马”。

那么这种耐受性的产生,对鳉鱼而言是否就是完全有利的呢?事实上并非如此。此研究发现,耐受种群的遗传多样性普遍更低。遗传多样性丧失,将导致这些抵抗污染物的 “超鱼” 可能更难以适应未来的环境变化。另外,这种突变并没有扩散到干净环境中的种群里,也表明降低AHR 信号通路的敏感性存在潜在的生理代价,导致这些鱼在正常的环境中反而处于劣势 [3]。

借来的适应性

前面提到的研究中,加拿大底鳉通过降低AHR 通路的敏感性来适应高污染的环境。然而这些适应性机制的产生具有一定的随机性,如果运气不够好,没有产生有利的突变又该怎么办呢?在2019年发表于《科学》杂志的研究中,另一种鳉鱼——大底鳉(Fundulus grandis)给出了回答 [8]。

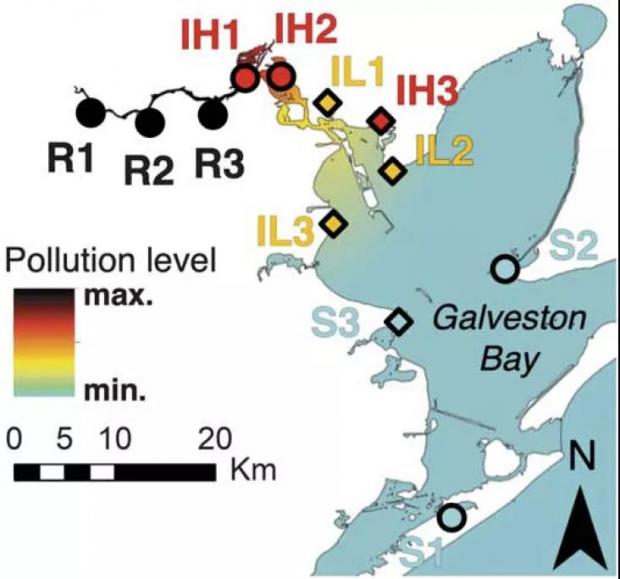

大底鳉四种不同耐受性种群的采样点分布图,水体的污染程度以颜色表示 | 图源[8]

与上述研究的思路类似,科学家在同样受到严重污染的休斯顿航道区域确定了12个采样点,将生活于其中的大底鳉分为耐受性种群(resistant population,R)、中高耐受性种群(intermediate-high resistance,IH)、中低耐受性种群(intermediate-low resistance,IL)和敏感种群(sensitive population,S)。

毒理实验表明,采样自高污染区域的胚胎对PCB 126具有抵抗性。于是他们进一步对这些种群进行重测序研究,在基因组中定位到了一些受到自然选择作用的区域。无独有偶,选择压力信号最强的区域包含了前文研究中的关键位点——AHR1a和AHR2a。且在大底鳉的基因组中,这个区域也存在一个77 kb的缺失。

大底鳉(F. grandis)与加拿大底鳉(F. heteroclitus)缺失片段的模式图 | 图源[8]

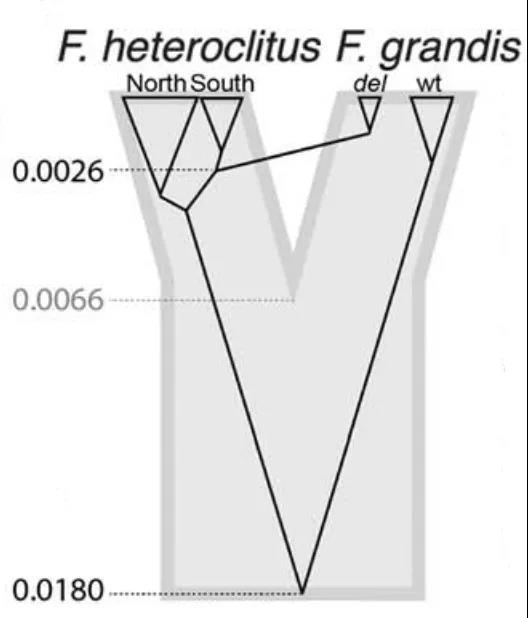

既然大底鳉与加拿大底鳉的这段区域存在相似的变化,那么它们是独立产生,还是在杂交过程中从对方那里 “借” 来的呢?研究人员对两种鳉鱼的基因组进行比较,发现大底鳉耐受性种群的基因组中存在两个区域(包含77 kb删除的区域和包含ARNT 的区域)与加拿大底鳉最为接近。

两种鳉鱼缺失片段周边区域的基因树(黑色实线)与表示物种实际分化情况的物种树(灰色背景)不一致,表明杂交事件导致了部分基因组片段的渗入 | 图源[8]

数据模拟的结果也表明,近期的杂交事件导致了大底鳉基因组中这些区域掺入了加拿大底鳉的片段。也就是说,在高度污染的环境下,大底鳉的少数个体在近期与加拿大底鳉杂交,将后者基因组中具有适应性的片段整合入了自己的基因组,进而获得了对污染物的抗性。因此,它们对于高污染环境的适应性,是从幸运的表亲那里 “借” 来的。

环境污染带来了一系列的后果,生命的韧性也远超我们的想象。加拿大底鳉和大底鳉以它们顽强的生命力告诉我们,生物可以通过独立产生和从近亲那里 “借用” 来获得对污染环境的抵抗能力。然而,这种适应性并非没有代价——它们不得不牺牲正常的生理状态来交换极端环境下的生存能力,这将进一步降低它们对复杂环境变化的适应性。

生物可能在高度选择压力下演化出相应的生存对策,正如歌德的诗篇《自然》中所言,“自然,她永远创造新的形体;现在有的,从前不曾有的,曾经出现的,将永远不再来;万象皆新,又终古如斯。” 生命终究会苟且适应,自然或许会伤后痊愈,但人类脚印的痕迹会留下永久的伤痕。

致谢:感谢中国科学院动物研究所郭宝成研究员为本文提供学术指导。

参考资料

[1]Valiela, I.; Wright, J.E.; Teal, J.M.; Volkmann, S.B. Growth, production and energy transformations in the salt-marsh killifish Fundulus heteroclitus. Marine Biology, 1977, 40(2), 135-144.

[2]Nacci, D.; Coiro, L.; Champlin, D.; Jayaraman, S.; McKinney, R.; Gleason, T.; Munns Jr, W.; Specker, J.; Cooper, K. Adaptations of wild populations of the estuarine fish Fundulus heteroclitus to persistent environmental contaminants. Marine Biology, 1999, 134(1), 9-17.

[3]Konkel, L. These Fish Evolved to Live in Extremely Toxic Water. 2016; Available from:

[4]Nacci, D.E.; Champlin, D.; Jayaraman, S. Adaptation of the estuarine fish Fundulus heteroclitus (Atlantic killifish) to polychlorinated biphenyls (PCBs). Estuaries and Coasts, 2010, 33(4), 853-864.

[5]Reid, N.M.; Proestou, D.A.; Clark, B.W.; Warren, W.C.; Colbourne, J.K.; Shaw, J.R.; Karchner, S.I.; Hahn, M.E.; Nacci, D.; Oleksiak, M.F.; Crawford, D.L.; Whitehead, A. The genomic landscape of rapid repeated evolutionary adaptation to toxic pollution in wild fish. Science, 2016, 354(6317), 1305-1308.

[6]Pohjanvirta, R., The AH Receptor in Biology and Toxicology. 2012.

[7]Oziolor, E.M.; Howard, W.; Lavado, R.; Matson, C.W. Induced pesticide tolerance results from detoxification pathway priming. Environ Pollut, 2017, 224, 615-621.

[8]Oziolor, E.M.; Reid, N.M.; Yair, S.; Lee, K.M.; Guberman VerPloeg, S.; Bruns, P.C.; Shaw, J.R.; Whitehead, A.; Matson, C.W. Adaptive introgression enables evolutionary rescue from extreme environmental pollution. Science, 2019, 364(6439), 455-457.

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号