- 编者按 -

上月,《知识分子》发表了一篇关于毕达哥拉斯传说的文章:《毕达哥拉斯在铁匠铺称锤子?看似科学的故事哪里错了》,文章指出:毕达哥拉斯路过铁匠铺,听到打铁声音的和谐,于是通过称量不同铁锤的重量确认了这种关系,这个故事不符合声学原理,应是讹传。

这篇文章从音乐讲到科学,饶有趣味,意味深长,文末的留言区也是异彩纷呈。原文作者看了大家的留言后,思考良多,而且还一言不合,抄起锤子就做了个实验。遂又作此文,与大家接着上次的问题接继续讨论:既然打铁好听,为何仍说毕达哥拉斯故事为讹?我们又能从这一讹传里获得哪些启发?

(经常有读者在后台留言,说小编精选留言很 “任性”,实际上只要不是太 “不堪入目” 的言论,无论褒贬,小编都会精选出来供大家讨论。今天借此机会,告诉大家两个小秘密:1. 每一条留言小编都会仔细看;2. 不仅小编看,文章作者也在看,回复留言不过瘾的话,作者可能还会再写一篇文章跟大家继续交流。)

撰文 | 吴进远

责编 | 王雨丹

● ● ●

拙作《毕达哥拉斯在铁匠铺称锤子?看似科学的故事哪里错了》7月11日在《知识分子》公众号发表。文章发表后,读者热烈留言讨论,大家的留言堪称是对这一话题的二次创作,甚至比正文更有趣。在此既要感谢赞同方,也要感谢反对方的留言,正是由于双方意见的存在,才使得评论区精彩纷呈。

有的朋友不满意我的文章,觉得很容易让受众对毕达哥拉斯本人产生误解,对此我很理解,毕竟学界连毕达哥拉斯这个人是否存在都有尖锐的不同看法,这个问题我没有研究过因而不持任何意见。我所能确认的是这个挂在毕达哥拉斯名下的故事与声学原理不符,实际上,不管我写不写文章,这个传说与声学的相悖都是客观存在的,国王穿没穿新衣和小男孩嘴欠不欠没有关系。

有的朋友建议作者实际敲一敲,打打铁。这个建议非常好,我在网上搜到了真正打铁的视频,同时做了几个模拟实验(后面会介绍实验的结果)。打铁的声音确实是很好听的,而且打铁对音乐家创作的影响也非常深刻,这个话题很值得聊聊。

有位朋友批评这篇文章有点无病呻吟,闲的,这个批评很中肯。的确,如果仅仅是考证或证伪一个年代久远的传说,确实有些无聊。真正有现实意义的、影响到我们今天科学技术进步的、值得仔细讨论的,是科学的非神圣属性:把科学神圣化、神秘化,对人们的学习探索与发现,实质上是一种阻碍。这篇文章会用较大篇幅讨论这个问题。

打铁的音乐感

笔者小时候在中关村小学上学,学校操场外面的小松树林里,有工人师傅打铁。孩子们课间都着迷地趴在篱笆上看,上课铃响了也不愿回教室。

打铁一般是师徒两人,徒弟抡大锤,师傅一手用火钳夹着烧红的工件,另一手拿小锤。很多时候,师傅在徒弟砸下两大锤之间,用小锤在铁砧上轻轻地敲一敲,这表示希望徒弟均匀地锻打工件。有时候,师傅希望徒弟在某一个地方使劲砸一砸,就会在两大锤之间敲打工件上的对应部位。

打铁的声音很富有音乐感,除了节奏,大锤和小锤打出来声音的音高也是不同的。通常大锤打出的声音比较闷,是 “噗、噗” 的感觉,而小锤打出的声音比较尖锐,是 “叮、叮” 的感觉。

既然打铁富有音乐感,为什么毕达哥拉斯不能通过称量不同铁锤的重量确认声音和谐的数量关系呢?原因很简单,因为锤子敲打的声音不光和锤子的重量有关,还和锤子的形状、尺寸、比例等有关,同时还和打在什么地方有关。大锤打在烧红的工件上,工件相对比较软,因而产生的冲击脉冲时间比较长,从而抑制了冲击脉冲里的高频成分,听着就比较闷。

大家如果仔细看视频,就能看到师傅手中的小锤更有说服力:当小锤打在铁砧上,冲击脉冲时间很短,因而高频成分丰富,听上去就是 “叮、叮” 的;而当小锤打在工件上,冲击脉冲时间变长,高频成分少,因而听上去也和大锤一样是 “噗、噗” 的。

笔者做了模拟实验。当锤子砸在铁砧上的时候,打出的声音比较清脆。而当锤子打在比较软的铝片上时,声音就沉闷了许多。

打铁虽然不会通过简单称重铁锤告诉人们声音和谐的 “秘密”,但却会深刻地影响音乐家的美学感悟。和打铁有关的几个比较著名的音乐作品包括威尔第歌剧《游吟诗人》中的《铁砧合唱》(Anvil Chorus)和约瑟夫·斯特劳斯的《铁匠波尔卡》(Feuerfest Polka)。

三分损益法与五度相生法

有的读者可能会说,就算传说中 “称重确定声音和谐” 这一说法不符合声学原理,但这只是一个细节,不能整体否定毕达哥拉斯发现的结果吧?这要怪这个传说的作者,如果他当年不在这个美丽的故事里写进这样一个细节,我们现在还真的没有什么可以怀疑的,只需要信以为真就完了。

但另一方面,我们不妨从一个思想巢臼中走出来:不要一根筋地认为天不生毕达哥拉斯,万古没有音乐。我们完全可以看看,在世界的另一端,音乐的美丽是如何被人们认识的。

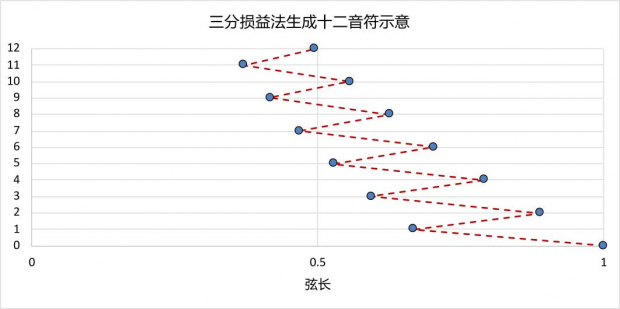

音乐的基础是音符,对多数人而言,一个音符的频率是多少赫兹并不重要,关键是若干音符之间频率的比例关系,或者是在弦乐器中,若干音符对应的弦长之间的比例关系。确定这种比例关系的一种方法在欧洲叫做 “毕达哥拉斯五度相生律”(Pythagorean tuning),而在古代中国,叫做 “三分损益” 法,二者有些细小的差别,但都是使用2和3两个质数来生成不同音符对应的弦长。

在三分损益法中,我们把一个长度为L1的弦分成三份,然后把弦长 “损” 掉(1/3)L1,这样得到的弦长就成了L2 =(2/3)L1。这个长度的弦发声频率为原来的1.5倍,新的音符和原来音符是 “嗦” 和 “哆” 的关系。

在L2弦长的基础上,再把弦分成三份,然后 “益” 回去(1/3)L2,这样得到的弦长就成了L3=(4/3)L2,新的音符唱做 “唻”。

在此基础上再 “损” 一次得到 “啦”,再 “益” 一次得到 “咪”。这样就有了 “哆唻咪嗦啦” 的五音音阶。继续进行损益操作,可以生成一个八度之内的全部的十二个音符。

现在知道最早把三分损益法写下来的,是 2500 多年前的《管子》,当然不是写在纸上,而是写在竹简上。年代久了,很多人有怀疑,这很正常,毕竟出土文物是判断古代历史真伪的金标准。而出土文物,有个现成的例子,就是上篇文章中谈到的曾侯乙编钟,也是 2500 多年前。

曾侯乙编钟的音律确定方法甚至比三分损益法更丰富,以质数3确定的五度为骨架,用质数5确定的三度补充其他音符。(频率比为3/2时音符关系是 “哆” 和 “嗦”,五度关系;频率比为5/4时音符关系是 “哆” 和 “咪”,三度关系。用频率440、550、660 赫兹分别对应A调中的 “哆” “咪” “嗦” 这个规律比较好记。另外,现代的音乐中的 “纯律”,也是使用质数2,3,5来生成音符的)。

很多人认为三分损益法不是管仲发明的,而《管子》中也并没有说是管仲发明的。我认为这就对了,三分损益法很可能是经过很多人的大量多次实践,逐渐总结出来的。

让我们还是看出土文物:下图是一支来自8000多年前、以鹤类禽鸟尺骨制成的骨笛,出土于河南舞阳贾湖遗址。(总共陆续出土20余支)

贾湖骨笛 | 图源

大家可以从下面的链接听一下研究人员测音时吹奏的《小白菜》,8000多年前古人定的音,和现代人的感觉居然那么一致,一点听不出音准上的别扭。

制作骨笛的先民具体按照什么规律定的音,骨笛采用的音律对后世的三分损益等音律有什么影响,这些暂时还不清楚。但研究人员在骨笛上找到了各种等分计算的刻画痕迹,相信今后会有更多研究进展。

这一系列例子说明,人类智力活动中的很多发现,很可能是许多引车卖浆的平民百姓积累而成的。包含了很多如你我这般普通人的努力,但并不一定需要一个足以彪炳史册的天才大牛人物的 “灵机一动”(如故事中的毕达哥拉斯)。

当然,我们不应否定天才大牛人物的作用,应该说,包括科学在内的人类智力活动的进步是普通劳力者与天才大牛肉食者们共同推动的,朱载堉(yù)发明十二平均律就是个非常好的例证。

朱载堉的十二平均律

朱载堉发明十二平均律的故事,三篇文章也写不完,用一句话概括,叫甘蔗没有两头甜。

前面谈到三分损益法(或五度相生法)可以从 “哆” 生成一个八度中的十二个音符,再继续就能生成高音的 “哆”,只不过是个近似的高音 “哆”。真正的高音 “哆” 与中音 “哆” 之间是八度关系,频率比为2。可是用三分损益操作12次,得到的频率比为:

(3^12) / (2^18) = 2.027

这个数和2相比差了1.3%左右。这种差别,即使听力不那么好的人,也会听得别扭。如果按照这样的方法定音,有的音程(两个乐音之间的音高关系)之间非常和谐,有的音程之间就会很难听,西方音乐中有所谓 “狼五度” “狼音程” 这样的说法。而且如果在音乐作品中转调时,问题会更加突出。

历史上形成的其他音律生成方法,都不能解决这种 “转调就走调” 的问题。而朱载堉想到的天才方法,是与其各种音程之间苦乐不均,不如大家苦乐均分。他提出的方法,可以用一个现代数学公式表述:

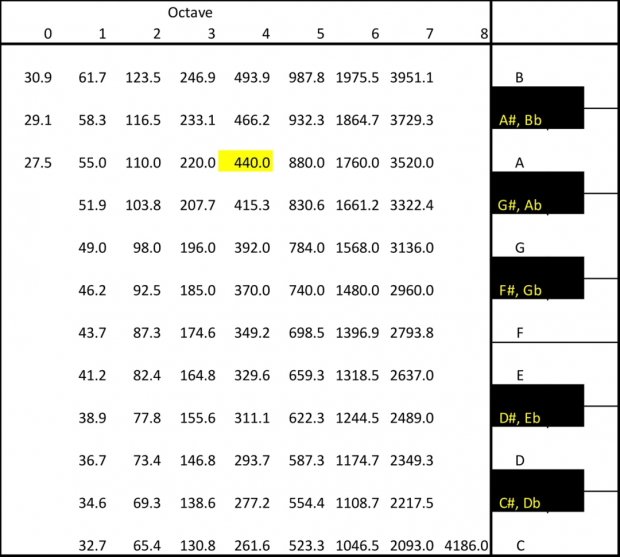

我们把钢琴上的A4键称为第0号键,音符A4的频率设定为440赫兹。其他键对应音符的频率,按照上面这个公式就可以算出来,结果如下表所示:

这个方法,确保了转调的时候所有音程之间的频率比恒定,从而彻底解决了转调就走调的问题,同时也近似满足了五度(频率比3/2)与三度(频率比5/4)这两组自然存在的和谐关系。大家不妨在上表找找对应440,550,660赫兹的音符,不难看出这几个数都存在近似,因而它们之间的和谐关系也是近似的。为了解决转调就走调的问题,这种近似是无法避免的,这就是前面说的甘蔗没有两头甜的意思。但无论如何,这个方法是个很巧妙的发明,成为现代钢琴等键盘乐器的调音方法。

科学的非神圣性

科学与神学截然不同,因而对科学史人物和科学家不应该神圣化,对科学发现也不应该神秘化。简单说,科学不是宗教,科学不是供人们相信的,科学只能通过实践并启发人们独立思考而获得认同。如果以为学了科学便高人一等,他人都是 “愚昧” 的 “乌合之众”,这种虚假的优越感是十分可笑的,实际上是一种极端化宗教乃至邪教的思维方式。

科学不是这个样子的。

把科学神圣化、神秘化,这种思想方法对科研人员尤其有害,它会阻碍科研人员对世界的探求。受到这种思想方法侵害的科研工作者,难免会有一种潜意识,认为科学研究是天才大牛才能干的事,作为普通人只能混日子。

最近我读到一篇文章,有个很有趣的观点:宣传遥不可及的超常女科学家,是对女性的恐吓。实际上,把科学人物封神,把科学发现说得玄乎其玄,不仅对女性,对男性也是恐吓。幸运的是,在真实的人类智慧活动的历史中,很多成果是普通人做出来的,或者是天才大牛与普通人共同做出来的。很多天才大牛的灵感,也是在长期从事积累性工作中闪现的。因此科研工作者不应被自己的 “心魔” 束缚手脚,而应踏实地做好自己的工作,勤于思考,没准儿什么时候自己也会有灵感闪现的时候。

科学的非神圣化,本身就是科学不断自我洁净的必要条件。比如我告诉你观音土香灰可以治病,你大概会忙不迭地来个吊打碾压全世界观的地毯式降维打击吧。对于所有人类智力活动的结论,我们都必须以批判的眼光看待,去粗取精,去伪存真。

换个例子,如果有人告诉你,数字很重要:“一是智慧;二是对立否定;三是形体;四是正义;五是婚姻;六是灵魂;七是机会;八是爱情;九是强大;十包容了一切。” 你又该如何看待,是嗤之以鼻还是顶礼膜拜呢?

你想问,这话是谁说的?是村东头算命先生吴半仙说的,还是村西头毕达哥拉斯说的,与这些话正确与否有什么关系吗?对于毕达哥拉斯名下 “万物皆数” 的理论,我们同样需要剔除人为的神秘成分,才能吸收其合理成分。只有这样我们才可以理解,像 “三分损益” 这种相当了不起的成果,完全可能是许多没有留下姓名的普通人逐渐总结出来的。

一句话的对错,与这句话是谁说的完全无关,因此,我们不应该把科学工作者封神。

用我自己举个例子吧,我是学物理的,这几年陆续写了一些科普文章,但不是网红,可以算 “网灰”。我的文章有不少人喜欢,同时也有相当多的批评,有白有黑,平均为灰。这种批评是很有价值的,即使有的读者不是物理专业的,或是学历没有我高,或是内容完全理解错了、批评得不着边际,但至少也能帮助我搞清楚文章中哪些部分没有写明白,或者逻辑跳跃太快容易让人误解。

如果你来问我,用手接触带电导体会不会触电,我当然要凭良心讲真话,告诉你科学事实。这些科学事实中包括:穿了良好的绝缘鞋,单手接触单一带电导体不会触电。但希望你不要听了我说的这半句话,就去吐槽你们单位的安全规则——通常安全规则上说,绝对不可以用手碰触带电导体。

的确,你们单位制订安全规则的领导可能不是物理专业的,学历可能没有那么高,但在这件事上,你说物理上的事应该听物理学家的(那半句话),就有问题了。安全规则需要非常高的冗余度,如果用手接触带电导体,有一定的概率仍然会触电身亡,比如另一只手扶墙、膝盖碰触梯子等。你要不要当那个小概率的代价,应该不需要很深的专业知识来判断。

我举这个例子是想说明,对于年轻人而言,不要对资深的科学工作者个人崇拜,捧为神,然后事事盲从。遇事还是要自己勤于思考,通过思考做出判断。

反过来,对于资深科学工作者而言,经常会受到社会的赞誉。这种赞誉有时会延伸到科学以外的范畴,把科学工作者的意见涂上道德乃至政治色彩。对此,科学工作者自己应保持清醒头脑,始终保持对科学事实的判断力。

我自己写作科普文章后意识到,不管多么小心严谨,科学工作者发表错误意见的事太容易发生了,当然过了一段时间证明为错后通常也不应有所谓 “贻笑大方” 的问题,因为出错与纠错是科学探索的必经之路。但唯独例外的是科学工作者自己为社会赞誉所迷惑,对科学以外的东西甘之如饴,从而丧失科学判断力并固执己见。人们笑的也不是科学上的出错,而是科学之外的迷失。

总之,我们什么时候不把科学捧上天,不把科学史上的大牛天才捧上天,不把科学工作者捧上天,我们就能真正理会科学思想的精髓了。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号