高考结束后,考生面临的第一个重要的人生选择就是报志愿。近日考研讲师张雪峰关于大学专业的言论持续引发热议,大学专业作为重要的人生选择,我们如何获得足够的信息去了解专业到底意味着什么?

我们今天推送的是GQ报道翻译的《纽约客》杂志3月份的一篇文章The End of the English Major。它以广泛的采访、深入的分析试图去回答一个问题:全美范围内大学的人文学科入学人数直线下降,到底发生了什么?原因绝不仅仅是“找工作难”如此简单,这背后是英文系的资金来源与美国政策的关系变化,以及过去几十年中,英文系作为社会批判性理论资源地的式微,而AI、大数据、基因工程等专业,成为新的、激动人心的革命性力量。

这篇文章提供了一种对专业的宏观观察,希望能够对我们思考问题有所帮助。另一方面,文章发表后曾引发不少讨论,很多人留言说,读英文系是自己最无悔的选择。“英文专业的终结”,并非是文学或文学研究的终结,它是某种复杂、广阔的社会变迁的缩影;但专业的选择,同时也是极为个人的事情,它可以不必与时代潮流正相关,不必过早进入性价比最高的赛道,而只与自己的需求有关。

撰文|Nathan Heller

翻译|Danny

插画|一亖丗亖一

图源|豆瓣电影

本文授权转载自GQ报道

当危机来临时,其规模起初难以被预料到:从2012年到疫情爆发之初,亚利桑那州立大学(Arizona State University)校园里的英文专业学生人数从953人下降至578人。记录显示,语言和文学专业毕业生数量大约减少了一半,历史专业的学生同样如此。女性研究专业的学生人数甚至减少了80%。 “像我这样正在学习英文专业的学生,很难从自己所做的事情中找到乐趣,” 大三学生梅格·马西亚斯 (Meg Macias)说道,“我们很清楚,总是有人希望我们能做一些别的事情。”彼时校园上空的天边渐渐变得柔和,那是深秋的晚些时候,夕阳像火焰般洒在薄纸上,一路燃烧到黄昏。

位于坦佩市的亚利桑那州立大学拥有超过8万名在校生,被视为高等教育的灯塔,其本科生录取率为88%,该校近半数的本科生来自少数族裔背景,三分之一的学生是家庭中第一位上大学的。该校的州内学费平均只有四千美元,然而亚利桑那州立大学的师生比例优于加州大学伯克利分校,师资研究经费甚至超过了普林斯顿大学。这对于对英文文学感兴趣的学生来讲,这似乎是一个幸运的选择。这所大学英文系的终身教职工作人员有71人,其中包括11名研究莎士比亚的学者,他们大多数是有色人种。在2021年,亚利桑那州立大学的英文教授获得了两项普利策奖,超过了其他任何一所美国高校的英文系。

在校园里,我遇到了许多可能被上述优点所感动,但却被其他追求所吸引的学生。路易扎·蒙蒂(Luiza Monti)是一名大四学生,以凤凰城公立特许学校(charter school)优秀毕业生的身份升入大学。她在一次夏季交换课程中爱上了意大利语言文学,但她目前却选择了商科——具体来说,是名为“商科(语言与文化)”的跨学科专业,该专业包含了意大利语的课程。“这是一种保险的做法,”蒙蒂告诉我,她戴着由她母亲(一位巴西移民)创办的珠宝品牌的耳环, “重点是谁会雇佣你。”

另一位大四学生贾斯汀·科瓦奇(Justin Kovach)一直热衷写作,他自主阅读完了数千页的《唐吉诃德》,在他看来,这是一个非常有趣的故事,并寻找更多的大块头书籍以保持这种感觉。他说:“我喜欢那些鸿篇巨制、词藻华丽的经典文学作品。”尽管如此,他并没有主修英语或文学专业。在大学里,他在匹兹堡大学学习计算机、数学和天体物理,但这些都没有给他带来任何成就感。“大部分时间我都在逃避做作业,”他坦承。但他从未怀疑,STEM领域是他最好的选择。STEM是科学(science)、技术(technology)、工程(engineering)和数学(mathematics)的通用缩写。他最终取得了数据科学专业的学位。

科瓦奇将带着约3万美元的教育贷款毕业,这一负担影响了他对专业的选择。几十年来,教育成本的涨幅总体上超过了通货膨胀。某种理论认为,这种压力,加上中产阶级日益不稳定的处境,推动了像他这样的学生选择了技术型专业(英专学生平均债务比其他专业的学生少,但他们需要更长的时间来偿还)。

亚利桑那州立大学入学人数的下滑并非孤例。据美国文理科学院人文指标项目的联合主任罗伯特·汤森(Robert Townsend)表示,尽管该项目统一收集数据,并不总是与内部招生数字一致,从2012年到2020年,俄亥俄州立大学本校区主修人文学科的毕业生人数下降了46%;塔夫茨大学(Tufts)的人文专业学生几乎减少了50%;波士顿大学减少了42%;诺特丹大学(Notre Dame)最终只剩下一半的人文专业学生;而纽约州立大学奥尔巴尼分校(SUNY Albany)则损失了近四分之三;瓦萨学院(Vassar)和贝茨学院(Bates)这两所标准文理学院的人文学科专业数量下降了近一半。2018年,威斯康星大学斯蒂文斯波因特分校(the University of Wisconsin at Stevens Point) 因为招生人数不足,曾考虑短暂取消包括英文、历史和哲学在内的13个专业。

在过去10年里,大学阶段的英文和历史学习人数下降了整整三分之一。汤森发现,全美国的人文学科的入学人数总体下降了17%。这究竟是怎么回事?这种趋势反映了全球性的变化——经济合作与发展组织的五分之四的成员国报告显示,过去10年人文学科的入学人数在下降。但这对美国的学者们并没有带来多少安慰,他们开始思考一个问题:如果一代大学生比人类已有的教育史上任何一代都要少,那将意味着什么。

如果你花点时间在脑海中想象大学,你可能会想到两种迥然的景象。也许你会看到文科的田园诗,这里远离了浮生世界的压力,充满了在四方草坪上阅读的古怪生物。这是理想化的英文专业学生的避难所,他敏感而多愁善感,从《微暗的火》(Pale Fire)变成了《下一次将是烈火》(The Fire Next Time),并攀登《尤利西斯》(Ulysses) 的高峰以瞭望。这种教育的目的不是直接的职业培训,而是培养心智——莱昂内尔·特里林(Lionel Trilling)将这种信念描述为“如果我们阅读文学,就会有好事发生”。这种模型描述了一种追求,比如针刺疗法或精神分析,我们尝试过但基本上无法解释它们为何能产生有益效果。

也许你可能会想象大学是一个研究场所,充满了实验室、学术会议和为专家群体写的同行评审的论文。这是一个充满知识翻新活力的地方,同时也是有点无聊的校园喜剧——例如《糊涂大才子》(Lucky Jim)和《灵欲春宵》(Who’s Afraid of Virginia Woolf)——同时也是解构主义、量子电动力学和价值理论的宝藏。它产生了在其他地方无法出现的新知识和理解方式。

1963年,时任加州大学的校长克拉克·科尔(Clark Kerr)发表了一系列演讲,这些演讲后来被收录在一本著名的著作《大学之用》(The Uses of the University)中。他认为,这两种范式——前者主要受牛津和剑桥等英国学校的启发,后者主要受19世纪伟大的德国大学的启发——在美国实际上并没有对应的模式。相反,美国人创造了“多元大学(multiversity)”:一种兼具两种类型和更多类型的大学。多元大学融合了赠地大学(land-grant universities,注:美国由国会指定的高等教育机构)的传统,这些大学的建立着眼于工业时代的技能组合。它为每个人都提供了一些技能。这里有各种各样的法学院、商学院、医学院、农业学校的职前培训,也有古老的文科学院。“大学对于很多不同的人来说是如此多元,它必然会在一定程度上与自己意识抗争。”科尔在书中写道。

不过,多元大学确实有一个长期的计划,那就是面向世界开放。在20世纪30年代,哈佛开始向社会经济精英管理的方向发展,大幅增加了对优秀学生的奖学金。1944年,美国军人权利法案(G.I. Bill,注:为了安置第二次世界大战后的退伍军人,美国国会在1944年通过此法案,给与退伍军人各种福利,包括了由失业保险支付的经济补贴,家庭及商业贷款,以及给与高等教育及职业训练的各种补贴)的签署,让200多万退伍军人进入大学,这是美国有史以来大学入学人数(至少是男性入学人数)增长最快的时期。从1940年到1970年,接受至少四年大学教育的美国公众的比例几乎增加了三倍,在这些年间,学生迫切要求进行课程改革,目的是让大学更符合本科生的兴趣。高等教育越来越不像是一座孤岛,而更像是一个许多人在其中度过了一段时间的世界。

几十年来,在全美范围内每个班级的人文学科学生平均比例徘徊在15%左右,并紧随着美国经济在繁荣时期的上升,在熊市时期的下降(如果你为了致富而主修商业这样的专业,这并不意味着主修英文会让你贫穷,但大众或许会误解)。然而,过去十年的入学人数与这些趋势背道而驰。当经济回暖时,人文学科的入学人数仍在继续下降。当市场摇摆不定时,入学人数跌得更多。如今,过山车正在自由落体。与此同时,在美国,获得健康科学、医学科学、自然科学和工程学学位的比例大幅上升。2002年至2020年间,哥伦比亚大学的英文专业毕业生人数从10%下降到5%,而计算机科学专业的毕业生人数则有所增加。

哥伦比亚大学英文专业的教授詹姆斯·夏皮罗(James Shapiro)有一天在办公室里告诉我,“直到大约四年前,我仍以为人文学科的教授不善于向学生推销人文学科是一种可逆的情况。”他把自己灰白的金发染成了一头乱发。他研究的莎士比亚作品的照片被放在书架上,书架上的书排得很紧。

“但是现在我不再相信这一点,主要有两个原因。其中一个原因是世界发展的方式。“夏皮罗从他的办公桌上拿起一部看上去旧旧的iPhone。“你现在正在跟一个只拥有智能手机一年的人交谈——我曾经抵制过,”他说。然后他发现这是徒劳的。“过去的二十年里,科技改变了我们所有人,”他接着说,“它是如何改变我呢?我可能到千禧年为止每月读五本小说。如果我现在一个月读一本,那就已经很多了。不是因为我对小说失去了兴趣,而是因为我在阅读100个网站、我在听播客。”他鄙夷地挥了挥iPhone。“现在去看一场戏,观看到一个小时的时候,你会看到闪烁的屏幕,那些喜欢认为自己有文化的人就是无法!停止!自己!”在这样的环境下读一本《米德尔马契》(Middlemarch)就像试图在一条小乡村跑道上降落一架波音747飞机。

另一个原因是金钱。夏皮罗放下手机,对着它怒目而视。“你得到的就是你支付的!” 他说,然后抓起他桌上的一份部门备忘录。他用一支钝铅笔在背面草草画了一张有两个轴和一条倒置抛物线的图表。“我说的是大型消防水带。”

在我观看的时候,他把图表的起点标上了 “1958”——苏联开创卫星通讯社(Sputnik)的第二年,当时美国通过国防教育法并拨款逾10亿美元用于教育。

“我们谈论的不是精英大学,是资金流向50个州,并一直往下(到每个州立大学)。那是人文学科的黄金时代的开始,” 他接着说。在这条抛物线即将下落的时候,他写下了“2007”,经济危机开始的时候。他解释说,“那时,资金开始减少。在全国范围内、州立层面、院校层面,对人文学科的经济支持都已经消失。”

夏皮罗抚平了他的图表,看了一会儿,然后用铅笔尖在曲线上来回移动。

“这也是民主衰落的图表,”他抬起头来看着我说道,“你可以把它像重写本一样叠加在货币图表上——它们是一样的(趋势)。”

在秋季学期的期中考试高峰期,我去了马萨诸塞州的剑桥市,花了一些时间和哈佛大学这些前途无量的孩子们在一起。据报道,哈佛大学2022年的录取率只有3.19%。那些能通过“窄桥”的人能够避开很多被认为是拖累人文专业入学人数的力量。哈佛大学的助学金计划被假定为按照所需的全部范围分配,并且没有贷款,这使得获得助学金的学生有机会在毕业时还清教育债务。学校的学位证书保证了基本的就业能力:即使是一名主修后空翻的哈佛毕业生也能找到一个可以负担得起生活质量的工作。从理论上讲,哈佛应该是一个大学的可能性仍然完整的学校。

然而,2022年的一项调查发现,只有7%的哈佛大学新生计划主修人文学科,低于2012年的20%,而在20世纪70年代,这一比例接近30%。从15年前到疫情暴发之初,哈佛大学英文专业的学生人数减少了约四分之三——在2020年,这所7000多人的大学里,只有不到60人是英文专业,哲学和外国文学专业的学生人数也出现了严重下降(出于官僚原因,历史学在哈佛并不作为人文学科,但这个趋势依然存在)。英文系的一位高级教授告诉我,“我们感觉自己在泰坦尼克号上。

学生们对系里的威望没有强烈的认识。大三学生伊莎贝尔·梅塔(Isabel Mehta)告诉我,“我从来不会对我的任何一位英文专业同学或电影专业的朋友说这些话,但我曾经觉得那些专业只是个笑话。我想,我是一名作家,但我永远不是一个英文专业的学生。”相反,她选择了社会研究——一条近年来受欢迎度激增的哲学、政治和经济学跨学科道路——政策所带来的紧迫变化,学生们解释说。但这些对话让她感到无聊,学生们说的都是“同样的三件事”,她说,“我不想整天和那些抱怨资本主义的同学在一起”,所以她最终还是不安地选择了英文系。她告诉我,“我有一种扭曲的身份认同感,我研究的东西与这里很多人认为的中心思想相去甚远,但我并没有从这些文化力量中抽身出来。”

英文专业的教授们发现,现在这种转变尤其令人困惑:从大多数情况来看,公众对语言、身份认同、历史学和其他长期关注的议题的兴趣达到了顶峰。

“年轻人极度关心表现的伦理,文化互动的伦理——所有这些我们其实经常思考的事情。”哈佛大学本科教育学院院长兼英文专业教授阿曼达·克莱博(Amanda Claybaugh)在去年秋天告诉我。她是几位发现许多学生过于关注当下但是对于过去失去方向感的老师之一。“上一次我教学《红字》(The Scarlet Letter)时,发现我的学生真的很难理解句子本身——比如,他们很难确定主语和谓语,”她说。“他们的能力是不同的,而19世纪是很久以前的事了。”

塔拉·K·梅农(Tara K. Menon)是一名年轻教授,于2021年加入英文系。她把这种转变与进入大学的学生联系在一起:未开化的过去已经没有什么可教的了。在哈佛大学和其他地方一样,可以被视为接近正典理念的课程,比如人文学科10(Humanities 10,注:哈佛大学的一门课程),这是一门强度大,需要申请的调查课程,一直是学生们关注的焦点,他们对于教材中黑人艺术家过少,或者有欧洲中心主义偏见表示担忧。

“有一种真正的误解是,你可以走进教室然后说,‘我想读后殖民时期的文本,这就是我想学习的东西,我对研究死去的白人男性的作品没有兴趣,’”梅农说,“在我的第一堂课上,我对这个问题的答案是,如果你想理解阿伦达蒂·罗伊(Arundhati Roy)、萨曼·拉什迪(Salman Rushdie)或扎迪·史密斯(Zadie Smith),你就必须读狄更斯(Dickens)。”她笑着说,“因为大英帝国的悲剧之一,就是所有的作家都读过这些书。”

然而,对于新近到来美国的家庭来说,文学研究并不总是最紧迫的优先事项。一天晚上,我遇到了一位哈佛大学2021届毕业生,她获得了分子和细胞生物学学位,同时辅修了语言学。和贾斯汀·科瓦奇一样,她把自己描述成一个热衷于文学的学生,但从未考虑过深入研究文学。

“我的父母是低收入移民,他们让我深深理解到:找到一个能够帮助我找工作的专业非常重要——他们会说‘你上哈佛不是为了去编织篮子’,” 她告诉我。自己是家里第一代上大学的学生之一,而精英学校正努力招收这种学生。“所以,当我来的时候,我选了一门大学一年级最难的课程。它融合了计算机科学、物理、数学、化学和生物学。这门课程满足了很多学习分子生物学和细胞生物学的要求,所以我为了父母完成了这门课程。(以此证明)我能找到工作、我接受过教育。”

她停顿了一下,然后补充说,“我还选修过中国电影和文学课程,我也去上过烹饪课。作为我们家里第一代大学生,我的自我课题是我一直把人文学科视为一项富有热情的项目。你必须富裕起来,才能够接受并声明,‘哦,我可以追求这个目标,因为我有钱做我想做的任何事情。’如果可以做到这样,也很不错。“我认为人文学科非常以爱好为基础的。”她说。

一个薄雾蒙蒙的下午,一个名叫亨利·海默(Henry Haimo) 的哈佛大三学生带我沿着邓斯特街(Dunster Street)散步,经过哈佛大学红砖的上层宿舍。海默已经具备了无法衡量年龄的“常青藤风格”:眼镜、纽扣衬衫,和一条破烂的休闲裤。在短暂接触哲学后,他后来决定主修历史。“现在,在各个研究领域,人们对‘伦理’的重视程度之高令人难以置信,”他解释道:人工智能加伦理,生物学加伦理。“有效利他主义”——这是一种要求获取财富,并根据最优化和效率的原则来传播财富的做法——“在校园里是一种巨大的趋势,它在校园里渗透到每一件事中。它可能对哲学系的主修和辅修学生数量有很大的贡献。”

当我问海默是否觉得哈佛有一种主导的语言时(当我还是那里的学生时,人们经常谈论被“物化”的事情),海默告诉我确实有:那就是统计学的语言。现在哈佛的一门主要课程是统计学入门,每学期有大约700学生报名,而2005年这个数字只有90。“即使我是人文学科的,给出我对某件事的印象,也可能有人会问我,‘你的样本是谁?你是如何收集数据的?’”他说,“我的意思是,数据统计无处不在。它是任何优秀的批判性分析的一部分。”

我立刻明白了海墨的意思:在社交媒体上和发送数据可视化效果的媒体中,统计数据现在无处不在,成为我们交换知识的语言。如今,对严谨性的定量观念甚至潜藏在许多关于人文学科特殊价值的争论中。上个学年,历史专业的斯潘塞·格拉斯曼(Spencer Glassman)在学生论文的一篇专栏文章中指出,哈佛大学的人文学科“需要更严谨”, 因为他们并未设立任何与“任何完成Stat 110或Physics 16的学生必须知道的实际内容”相当的标准。他告诉我,“一个人很容易就得了A或A-,却什么都没学到。所有的STEM专业的人都有这样的态度,认为人文学科是个笑话。

我的另一名学生记者给我发了一条TikTok的帖子,内容是一个身材健美的年轻女子穿着短裤在她的宿舍里随着歌曲Twerkulator的节奏舞动,屏幕上闪过STEM的口号。“我是喜欢学习科学,还是只是在激发我的上帝情结?”其中一条写道。“我是聪明还是只是在小学时阅读能力强?” 与之相应的人文TikToks则展示了不同的气质。“我想一边读哲学,一边戴着眼镜听古典音乐,” 一个为人文事业奋斗的哈佛TikTok用户热情洋溢地说。

我和海默转向哈佛广场。“我认为人文学科的问题是你可能会感到自己无所事事,这是非常可怕的,”他说。“从一个学期到下一个学期,你的一篇论文写得比另一篇好。你知道,这和你能解决这个经济学问题、能编写这个程序、能做政策分析不一样。” 这种情况一直存在,但现在的学生对于写作能力提升或思考更深入的长期价值的认识比以前更少。去年夏天,海默在一个名为HistoryMakers的组织工作——一家建立非裔美国人口述历史档案的组织。他说,“当我申请的时候,我一直在想,我做这份工作的资格是什么?当然,我会做研究,我会写东西。” 他向前看,检查是否有车辆经过。“但这些技能很难被直观展示出来,而且坦率地说,这并不是大多数人在大环境下的需求。”

助理教授布兰迪·亚当斯(Brandi Adams)的“英语206:文学研究导论(English 206: Introduction to Literary Studies)”在亚利桑那州立大学的一座生物学院里进行。“它看起来像一扇壁橱门,”她在给我指路时对我说。一天早上,我溜进去时,亚当斯梳着一头浓密的盐胡椒色头发,梳着一个高高的发髻,戴着一副半透明镜框的眼镜,渐渐从鼻子上垂下来,她正在调查学生们对课程大纲的看法。

“我们读了《贝奥武夫》(Beowulf)、费尔南多·弗洛雷斯(Fernando Flores)的《松露之泪》(Tears of the Trufflepig)、菲利普·马辛格(Philip Massinger)的《罗马演员》(The Roman Actor)、莎士比亚(Shakespeare)、托马斯·怀亚特(Thomas Wyatt)、泰伦斯·海耶斯(Terrance Hayes)和比利·柯林斯(Billy Collins)的十四行诗”,她说。

“我们读了《劝导》(Persuasion)、《冒充白人》(Passing)、张维珍(Victoria Chang)的班格诗集《达西先生》(Mr. Darcy)和《爱德华·霍珀的夜间办公室》(Edward Hopper’s Office at Night)、芮塔·菲尔斯基(Rita Felski)的《文学之用》(Uses of Literature)。我们还看了Netflix改编的《劝导》和《冒充白人》。”她看着这群人,9名学生在教室中,两名学生通过视频系统远程上课。“这让我有机会思考我们做了什么和不喜欢什么。我想我可能会把《劝导》去掉。你们觉得呢?保留还是放弃呢?”

——“放弃吧”,一名学生说。

“我应该用另一本简·奥斯汀的小说替换它吗?”亚当斯问道。

“我喜欢《傲慢与偏见》,”一名学生提议。

“所以大家都这样觉得吗?”亚当斯问。她耸耸肩。“《劝导》去掉了。”

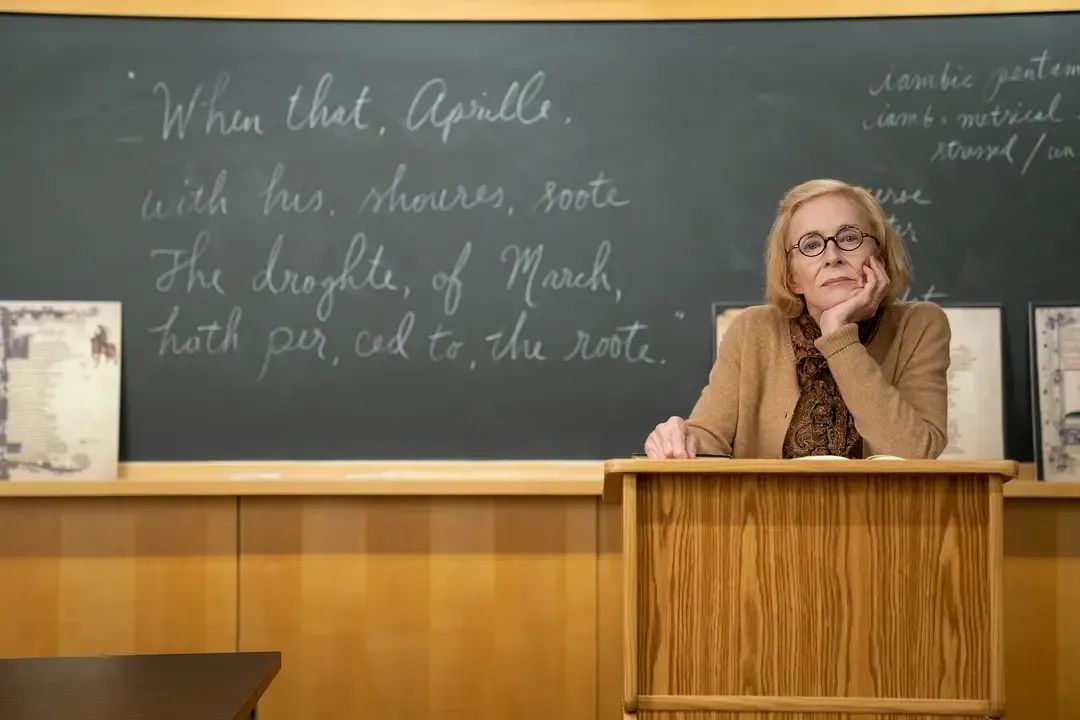

《英文系主任》剧照

她的做法反映了亚利桑那州立大学为满足学生的兴趣而做出的广泛努力。杰弗里·科恩(Jeffrey Cohen)是一位声音柔和、胡子茂盛的男人,自2018年以来一直担任美国州立大学人文学院院长,他对我说,“与其让老师告诉你为什么这可能是相关的,但似乎与你的生活经历没有任何联系,我认为,对每个学生来说,能够接触到所有的学习模式非常重要。”在他任职期间,他聘请了一家名为Fervor的营销公司,以便更好地推销人文学科。这家公司对826名学生进行了一项市场调查。

科恩说,“看到他们(被调查者)的反馈让人大开眼界。总的来说,他们喜欢人文学科,对人文学科的评价高于其他学科。然而,他们对人文学科的了解并不清楚——有222个人认为生物学是一种人文学科。”

学生们也不知道人文学科的研究会通向哪些职业,所以科恩决定开一门名为“如何用人文专业打造职业”的课程。“学生们要做的事情之一就是选择一个著名的人文学科专业,写一篇关于那个人的文章,”他说。“很多学生都是家庭中第一代大学生,他们带着家庭传统的重担来到课堂上。如果他们知道像约翰·传奇(John Legend)这样的人学过文学,并取得了很好的职业,他们会说,‘好的!’”他的办公室保存着越来越多的名人名单,并在学生的选课期间通过电子邮件进行推送。

在一个定量化的社会中,从你的投入中获取最大产出已经不言而喻地成为最优解。定量社会中,学校看重可以转化为数字的行为,而职业化则有助于追踪变化。2019年,埃默里大学(Emory)的两名院长迈克尔·A·埃利奥特(Michael A. Elliott)和道格拉斯·A·希克斯(Douglas A. Hicks)获得了梅隆基金会125万美元的捐赠,创办了人文学科路径项目,重点关注学生的职业准备(该项目的共同负责人、德国研究教授彼得·赫恩(Peter Höyng)告诉我,学院会将课程内容融入教学大纲,使学生意识到他们所学的内容将有助于他们满足潜在雇主的需求)。项目将与校友一起安排Zoom研讨会,以帮助展示职业道路。该项目的联合创始人被推到了更高的职位:去年,埃利奥特成为了阿默斯特学院(Amherst College)的院长,希克斯现在是戴维森学院(Davidson)的院长。

埃利奥特在他的新办公室告诉我,“我在90年代读研究生时,《纽约时报》发表了一系列关于主要文学理论家的故事,因为这些专业在当时被认为是核心专业。而现在的核心则变成了从事人工智能或编程自然语言处理工作的人的。”学生们注意到了焦点的转变。 “他们(学生)喜欢成为充满活力的讨论的一部分,这是我们观察到围绕黑人研究的大量招生的一个原因。”

在亚利桑那州立大学,英文系一直在考虑是否继续称自己为英文系。“越来越多的学生来学习这个专业,不一定是为了上文学课,”一位研究奥斯汀的学者兼教授德文尼·洛瑟(Devoney Looser)告诉我。他们对创意写作或媒体研究充满兴趣,或者追随其他灯塔。该系大楼只有两间教室,离主楼几百米远的地方,商业综合体的巍然耸立——上面有大理石地板、天桥、喷泉,墙上的铭牌上写着“愿景:我们改变了世界(Vision: We transform the world)”等字样——人们很难避免将两个大楼进行比较。“品牌化让很多人感到不舒服,而英文教授通常不是一个拥抱市场的群体,” 洛瑟说,“但在这个时刻,我们或许可以重新思考自己。”

亚利桑那州立大学的一些人文学科系已经聚集成了松散的学院,遵循一种“解绑”的方式,或打破系里的障碍,让学生根据自己的需求塑造学习。“理想主义的部分是:我们能否触及那些可能无法获得任何高等教育的人?比较现实的部分是:我们能用这些零碎的东西赚钱吗?”历史教授凯瑟琳·奥唐纳(Catherine O’Donnell)说。“每个人都将被这个小陷阱所困扰,因为在我们将高等教育工具化的过程中,学生们会质疑文学学士整体的价值:大学教育‘值得’吗?人文学科学位‘值得’吗?人文学科将成为河马上的小鸟” ——一个试图在其他教育目标上保持平衡的事后思考。

对许多学生来说,人文学科已经是一只小鸟了。蒂芬妮·哈曼尼(Tiffany Harmanian)是亚利桑那州立大学的大四学生,主修神经科学,目前是医学院预科生(她告诉我,自己出身于一个中东裔医生家庭),但同时辅修了英文专业,并创建了一个名为医学人文学会(Medical Humanities Society)的学生组织。在她成长的过程中,她沉浸在小说和诗歌中。但她没有想过在预修医学的同时主修英文。“人文学科的人甚至不需要为了自己想做的事情去上学,” 她说;她没看出学习《荒原》(The Waste Land)与变成诗人有什么关系。“而且,在我们生活的世界中,人们对能在年轻的时候赚钱和早点退休有一种绝望感,”她补充说。

我追问这是什么意思。

“这在很大程度上与我们看到被称为‘网红’的人有关,”哈曼尼说,为了我能理解,她说的非常慢。“我21岁,和我同龄的人都有加密软件。有人聘请职业经理人处理他们的银行和交易业务。你应该重视自己的时间,而不是为了15美元的最低保障工资而朝九晚五地工作。”她和同龄人成长在一个看到为老板工作是个谎言的时代,所以他们按照自己的方式行事。“这是因为我们这一代人的思想要进步得多”,她告诉我。

很难将对文化事业的支持与日益普及的大学教育的效果分开。但多年来,几乎没有理由这么做。在20世纪下半叶,大学向社会开设的课程和在社会受重视的工作趋于一致。人们普遍认为,能够欣赏塞隆尼斯·蒙克(Thelonious Monk)的唱片、米勒(Miller)的戏剧,或者品钦(Pynchon)的小说,是一个被广泛接受的目标。虽然“经典文本”的概念是一个海市蜃楼——没有从山上传下来的单一名单——但分享挑战性艺术知识的想法是强大的,到了本世纪中叶,它已经被框定为通往向上流动的途径。法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)和让-克洛德·帕塞隆(Jean-Claude Passeron)创造了“文化资本”一词,用来定义在社会领域中使运动和进步更容易的继承或获取的文化知识。在美国,到了六十年代,这种财富才刚刚开放给了人们。1962年,《尼科尔斯和梅》(Nichols and May),这场充满抱负的大学幽默表演,由玛丽莲·梦露一起为肯尼迪总统表演。1964年,《窈窕淑女》(My Fair Lady)——一部通过向上文化改造的复杂的音乐剧——在影院的票房收入是《一夜狂欢》(A Hard Day’s Night)的数倍。

然而,在其他情况下,政府的投资可能会被视为适得其反。过去60年里,从越南战争抗议活动到今天的撤资警察的努力,大多数机构性的反对派运动都在校园里得到了扩大。这在一定程度上是因为文学和历史等领域教授紧密、基于事实的研究和批判性分析,目的是掀开“地毯”,了解下面发生的事情。当学生毕业并在更广泛的社会中寻求变革时,他们将这些做法带到了生活中。如果他们还年轻,他们的语言仍然是大学现行的语言,所以这些原因回到教授和学生那里的角度是和谐的。这种反馈循环在一定程度上决定了青年运动的发展。

一些学者观察到,在如今的课堂上,批评的初始动作似乎比长期追求理解更有威望。哈佛大学一位非“老白男”的文学教授和评论家注意到,对学生来说,批评某件事是“有问题的”比理解问题可能是什么更能让他们获得公众回报;他们似乎已经发现,在当今的文化市场上,仅仅提出关注点,比好奇它们背后的原因更有价值。她觉得这种对探究的靶子式方法贬低了批评和艺术所可以做的所有事情。

然而,也有人认为,人文学科文化资本的加速流失是由人文学科学术本身的路径导致的。一种理论认为,批判性实践变得过于专业化。曾经,在大学校园里,你可能会通过仔细研究其形式、参考文献、风格,以及作者天才的特殊标记来学习《曼斯菲尔德庄园》(Mansfield Park),比如弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov)教授这本小说的著名方式,以及一个在地铁上阅读书籍的读者体验书籍的方式。现在你可以写一篇论文,探讨文本如何通过对景观的描述来构建又微妙地破坏帝国父权制来表现出一种张力。这和大多数人的阅读有什么关系呢?芮塔·菲尔斯基(Rita Felski)的著作《文学之用》(Uses of Literature)在亚当斯的亚利桑那州立大学课程上得到了研究。她认为,学术界的专业实践已经变得自暴自弃地鄙视动人的文学遭遇。 “回顾过去30年,许多宏大的理论现在看起来像是罗尔斯主义(rois philosophes,注:社会福利观点之一)的启蒙传统的最后一搏。他们相信,推测性思考的领域将使他们免于混乱、平庸、容易犯错误的生活的可耻平凡。”她写道,“当代的评论家们为自己拥有去幻想的能力而自豪。”至少,去幻想已经蔓延到了学生身上。不久前我上大学的时候,书信生活似乎是奥林巴斯山的一个较低的山脊。从一个样本出发,我可以报告说,人们的看法发生了明显的转变。在哈佛和亚利桑那州立大学,几名学生皱起眉头询问我的前景,我是否会过得好。尤其是在关于出版业的阴郁故事流传多年之后,这种光芒已经褪去。

有人说,让学生们对真理和美重新感受到敬畏之情,他们就会跟着学。“在我的系里,作者非常鲜活!”罗伯特·法根(Robert Faggen),一位研究罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)学者,也是克莱蒙特·麦肯纳学院(Claremont McKenna)的长期文学教授告诉我,他在那里看到的入学人数仍然健康。(在近期学生入学人数下降的趋势中,有一些机构是例外;最显著的例外是加州大学伯克利分校。) “我们非常关注事物的美,关注美的哲学,最终关注对艺术作品价值的判断。我认为学生们对真理和美有着强烈的渴望。”

如果是这样的话,研究真理和美的道路仍然需要被开拓,我们不能倒退。许多学者担心,如果没有50年前人文学科的举国任务,这将是一个挑战。“我对奥巴马的最大问题是,他们说出的每一句话都是STEM, STEM, STEM, STEM,然后是艺术,在这两者中间地带什么都没有,”阿亚娜·汤普森(Ayanna Thompson),一位莎翁文学学者、亚利桑那州立大学亚利桑那州中世纪和文艺复兴研究中心(Center for Medieval and Renaissance Studies)和RaceB4Race研讨会系列的负责人,告诉我:“我们从特朗普那里什么也没听到(这样讲),从拜登那里也什么都没听到。”

一天下午,我穿过查尔斯河,经过哈佛商学院,来到西部大道。两年前,这所大学在那里开设了一座据称耗资10亿美元,占地54.4万平方英尺(约合1.5万平方米)的科学与工程综合体。在入口处,一个巨大的涂鸦墙壁上写着“我们的研究:应对社会挑战(OUR RESEARCH: TACKLING SOCIETAL CHALLENGES)”。一些标语牌写道,本着方舟的精神,这个综合体有能力在百年一遇的风暴造成的电网损失和洪水期间“维持关键的研究活动”。我轻轻触摸墙壁上的一个巨大触摸屏,一个键盘出现了,提供了方向。我经过了由艺术团体BREAKFAST创作的三幅电子画,数百个磁盘在镜子般的光线下像亮片一样描绘出我的轮廓。

这座新综合体包括哈佛大学的工程系、生物工程系、计算机科学系和数据科学系。从基本意义上讲,它是在1997年构想出来的,当时该校宣布收购波士顿的奥尔斯顿(Allston)地区52英亩的土地。但直到劳伦斯·萨默斯(Larry Summers)2001年成为学校校长后,这片土地的愿景才被公之于众。

萨默斯设想了“下一个硅谷,它意味着什么,以及它带来的一切”,并强调了生物医学研究的产业机会。在《象牙塔之外》(Beyond the Ivory Tower)一书中,哈佛大学七、八十年代的校长德里克·博克(Derek Bok)警告说,“商业活动”会给“研究质量乃至大学自身的学术诚信带来危险”。彼时,这样的怀疑占了上风。1980年,基因转录先驱马克·普塔什内(Mark Ptashne)被劝说从教授的职位上创办了一家生物工程公司,风暴在他周围升起。萨默斯的任命与次年美国总统任命科技政策专家迈克尔·克劳(Michael Crow)一样,标志着对新的全球私营部门的商业开放。2004年,哈佛聘请了一名“首席技术开发官”来帮助研究的商业化。2012年,哈佛大学和麻省理工大学成立了edX,在网上销售品牌课程。哈佛大学将其科学与工程综合体宣传为“哈佛一代人建造的最重要的新建筑”。

这确实是我在穿过综合体的八层楼和开放的走廊时得到的印象。这些走廊围绕着一个中心穹顶排列。这些材料和色彩调配让人想起了《2001太空漫游》中的空间站。综合体一楼点缀着鲜艳的红色Fritz Hansen天鹅椅,包括教室、一个最先进的礼堂,以及一个名为“Makerspace” 的满是奇特设备和小玩意的工作室。在一些浮动的楼梯上,楼梯平台上摆放着乒乓球桌和足球桌,以及一小段橙色Knoll子宫椅。从那里往上一层,六辆Peloton自行车对着一扇巨大的窗户,窗户外是艺术家索菲·塔特尔(Sophy Tuttle)的一幅生物科学壁画。我没有像人们所希望的那样爬上车来踩脚踏车,一部分原因是我穿上牛仔裤,还有一部分原因是我觉得自己已经锻炼得很好了。一位自豪的院长对《哈佛校刊》说,在这栋楼的走廊里散步要走六英里。

在顶楼,我走过一个学生和一个穿着连帽衫的教授,他们在谈论丰田的工作安排。我参观了这座综合体的图书馆,里面满是《元宇宙:以及它将如何彻底改变一切》(The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything)等书。附近有一排巨大的隔间,里面摆着桌子,挂着黄色的窗帘,随时可以拉过来保护隐私,就像按摩院里的隔板一样。光滑的玻璃白板镶嵌在公共空间中,实验室的墙壁也是玻璃的,让像我这样的路人可以一窥布满了穿着仿生服装的模型躯干,以及“机器蜜蜂群”的原型。我跟着一群“STEM学生”来到宽敞的花园。下起了细雨,我登上了一个播放着Talking Heads的歌曲Wild Wild Life的零排放班车,乘坐这辆疾驰的车回到了哈佛广场。在学校里,我对科学一直很友好,但我主修的是人文学科,从那时起我从来没有真正后悔过。然而,在这个新的综合体中了半个小时后,我准备再做一次选择,选择成为一名工程师这条有趣、充满活力的人生道路。

学生们很清楚知道当今社会的侧重。1996年,这所大学翻修了一栋人文学科大楼,人文学科的入学人数正在上升;现在一项新的任务已经明确了。一天晚上,一名主修机械工程的大二学生在宿舍吃晚饭时说,“哈佛在工程学院投入了大量资金。”那是在Pforzheimer House (注:哈佛大学宿舍之一)的咖喱之夜,十几名学生吃完饭在一张长桌旁聊天。“马克·扎克伯格刚刚又拿出5亿美元收购了一家人工智能和自然智能研究所,他们还增加了新的教授职位。哈佛大学和其他许多大学的资金也不成比例地投入了STEM。” 据哈佛深红(Harvard Crimson)进行的年度调查,在计划进入职场的2020届毕业生中,超过60%的人进入了科技、金融或咨询行业。

“我认为大型科技公司和咨询公司在校园里的存在,大大影响了人们认为你无法在人文学科找到工作的观念,”主修综合生物学的大四学生汉娜(Hana)在会议桌上插嘴说。“谷歌、Facebook、德勤、波士顿咨询公司...”她疲惫地耸了耸肩。“他们只是以一种无孔不入的方式进入我们的校园。”她第一次被一家咨询公司搭讪是在大一的时候。

此外,汉娜补充说,人文学科为了竞争而做出的拼命努力,只是接受了这种条件。“我记得我曾经对选修民俗与神话学课程感到很兴奋,”她说,“但是系里的人在选市场营销课程,他们说,“哦,你知道,咨询就是在‘讲故事’——我们有研究民俗与神话的同学也进入了咨询行业。”

对一些人来说,如果主流的兴趣不能被击败,那么就参与其中,这是开放大学的自然一步。一天早上,哈佛大学艺术与人文学院院长罗宾·凯尔西(Robin Kelsey)在一栋银行灰色的行政大楼里告诉我,他的希望是“解构各系的工作”,以符合学生们对校园外世界的兴趣。凯尔西是一位艺术史学家,留着一头整齐的银色头发。“我们的部门结构形成于1890年至1968年之间,”他说。从那以后,各部门没有发生任何变化,尽管生活正在发生重大变革。窗外的两个灯柱上挂着科学院校友的横幅肖像。一个写着“影响(IMPACT)”,另一个写着“创新(INNOVATION)”。

关于全国入学问题的一个观点是,这实际上是一个计数问题:学生并没有离开学校,而是从另一扇门进来的。人文学科的统计数据不包括相邻领域,而其中一些领域正在蓬勃发展。过去五年里,哈佛大学科学史系的专业增加了50%。在派对上朗诵卡瓦菲(Cavafy)的人文学者可能会消失,但是学生们仍然在汲取他们的养分。毕竟,生命伦理学也有很多伦理学。

与亚利桑那州立大学的研究相呼应,凯尔西认为人文技能向其他领域的转移是未来的发展方向。(这种融合也有经济上的好处:凯尔西和科恩这样的人文学科院长很少能优先获得大额捐款,所以将他们部门的活动融合到科学和社会科学中可以帮助筹集资金。)与其根据教授们如何组织自己来决定专业,为什么不把专业与当下引起共鸣的话题相匹配呢,比如气候变化和种族正义?我大声地质疑,这是否是一个移动的目标——我们今天的头条新闻所关注的问题与15年前有所不同,但凯尔西坚持认为一些原因和方法可以总结下来。“我希望看到我们提供更好的平台来研究环境人文学科、移民和种族以及医学人文学科,”他说。

科技和人文的合作已经有了很好的模式。一天下午,我拜访了哈佛大学比较文学系主任杰弗里·施纳普(Jeffrey Schnapp),他参与了凯尔西的解构工作。施纳普是一个剃光头的男人,他留着修整整齐的灰色胡须,左耳戴着两个小耳环,他让我在充满工业设计艺术品的办公室里的圆桌旁坐下。“我一直认为,我们继承的人文学科模式是开放的、是可以扩展和创新的,”他说。在他身后的一个角落里,放着他在西海岸赛摩托车的几年里赢得的几个奖杯。

施纳普是一名但丁学者,年轻时曾协助领导达特茅斯-但丁项目(Dartmouth Dante Project),这是一个庞大的文本数据库,是所谓数字人文学科的早期伟大成果。1985年至2009年在斯坦福任教期间,他创立了斯坦福人文实验室,部分目的是将计算技术应用于文学和历史研究。当哈佛大学把他带到东海岸时,他创立了一个名为metaLAB的项目——他认为这个项目与自己的学术出身相符。施纳普说,“中世纪的文学文化不是我们在19世纪所理解的那种‘文学’,当时印刷业已经成为一个产业。它是多彩的。”

为了说明他的意思,他拿起了一本他合著的色彩鲜艳的平装书,名为The Electric Information Age Book。“这是一本关于实验性平装书历史的书,就像马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)的《媒介即按摩》(The Medium Is the Massage)一样,”他说,然后翻阅了一遍,露出了几页粗犷的字体和图片。他与人合著的另一本书使用了“与图书馆和图书馆家具的未来有关的小微型散文”,出版时附带了一副扑克牌。“‘创作’可能意味着写书,但也可能涉及其他形式,比如构建融合人文价值观的软件平台,”说罢,然后他翻过了一张底牌。

为了给metaLAB提供资金,施纳普不得不谨慎地调整项目以适应他所谓的“研究激励”——尽管他工作中的技术人员阵容有所帮助。 “美国国家科学基金会和美国国家人文基金会之间的规模没有可比性,”他说,两者甚至不是一个数量级的。“我的一个朋友喜欢指出,美国国家人文基金会的总预算和维也纳国家歌剧院的预算相同。”

平均来看,1980年美国州政府资金占公立大学收入的79%。到2019年,这个数字为55%,而且佛罗里达州的罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)等州长正在施压进行新的资金削减。面对这些缺口,公立大学有两种选择,他们可以削减学术支出,并面对这种削减可能带来的后果。或者,他们可以转向市场,顺应其波动。

亚利桑那州在2008年至2019年间削减了一半以上的高等教育经费,亚利桑那州立大学走上市场化的道路。该大学投资了在线教育,在该校研究出如何给远程学生提供可信的实验室时间后,在线教育赢得了声誉。(解决方案是由助理教授阿拉·奥斯汀(Ara Austin)设计的一个强化营地系统,他在一次交通事故后在线上修了大学课程,后来对这些项目的第二梯队、现金牛地位感到不满。)无论是远程还是线下课程获得的文凭都将是一样的,这些额外的学费加上捐赠资金填补了亚利桑那州立大学的资金短缺。2007年,该校从州政府获得的经营预算比例为28%,去年仅有9%,预算为46亿美元。该校校长迈克尔·克劳(Michael Crow)宣布,“我们正在以全面的企业模式运营。”换言之:美国许多最伟大的公立大学越来越像私营企业一样运营。

亚利桑那州立大学远程教育热潮的一个蝴蝶效应是人文学科人数的增加。从纸面上看,亚利桑那州立大学英文专业的学生人数有所增加,尽管在英语教室中上课的学生人数有所下降。几位教授对我坚称,他们对远程还是线下上课没有任何偏好,但他们确实注意到了出现在屏幕上出现的人群的人口统计数据特征有所不同。

“这些都是一些三四十岁的人,他们曾经是全职家长,或者他们是在工作。他们喜欢人文学科,对文科教育的价值有自己的看法,” 亚利桑那州立大学英语教授阿亚娜·汤普森(Ayanna Thompson)告诉我。部分原因是这是一个群体问题,因为这些年长的学生代表了老一代的观点,但这也是生活经验的问题。大学与星巴克有一项合作,星巴克为其咖啡师在网上获得学士学位支付费用(这是咖啡公司的招聘工具,也是学校的收入来源),而那些身处生活磨砺中的人最想学的不一定是线性代数。

“就我个人而言,我喜欢我的英文专业,当我和90%的人交谈时,他们给出的都是负面反馈,这让我感到非常沮丧!”麦肯娜·纳尔逊(McKenna Nelson)说,她在南加州的一家星巴克工作时远程注册了亚利桑那州立大学。“我不认为生活应该围着钱转——我宁愿快乐地去工作。”(她想成为一名教师。)

令人惊讶的是,未来商业领域的许多人都同意这种观点。他们指出,关于市场心态的一个有趣之处是,它只知道现在被认为具有未来价值的东西。职业研究表明,人文专业的学生凭借其沟通和分析能力,最终往往会从事领导工作。在这种程度上,受过教育的人类接触的价值很可能会在科技和文化变革的风暴中保持下去。

“想象一下,如果你有一个语音助手可以为你写代码,你会说,‘Hey, Alexa,给我建一个卖鞋的网站,’”麻省理工大学机械工程教授桑杰伊·萨尔玛(Sanjay Sarma)在电话中对我说。(他说完立马把听筒拿开,拒绝了他房间的设备:“闭嘴,Alexa!不!不!”)“这种情况已经在发生了。它被称为‘低代码(low-code)’。”人们对于ChatGPT及其在一些写作任务中的复制能力感到非常不满。ChatGPT不能构想出《达洛维夫人》(Mrs. Dalloway),也不能指导和管理一个组织。相反,人工智能可以收集和整理信息、设计实验和流程、写出描述性的文字和平庸的手工艺,编写基本的代码,而这些都是最有可能逐渐衰落的职业。

萨尔玛说,“我认为未来属于人文学科。”

在灵感或绝望的冲动下,哈佛大学英语系开始分发印有“阅读当下(currently reading)”等口号的手提包。(一位大四学生告诉我他们正在努力)该系成立了校友小组,并接受了变革。从今年开始,你可以在哈佛获得英文学位,而无需参加专门的诗歌课程。在“创客经济”的时代,有大量的创意写作课程供学生选择,学生们希望把材料送到世界各地,进军新媒体。斯蒂芬·格林布拉特(Stephen Greenblatt)是业内级别最高的人文学科教授之一,他对我说,他开始认为文学专业的学生在书本之外的其他地方有前途。

他说,“我们碰巧有一种对当代形式的非常深入的研究,这与文学研究相当。”我们坐在他堆满纸张的办公室里。“那就是电视长剧集:《火线》(The Wire)、《绝命毒师》(Breaking Bad)、《切尔诺贝利》(Chernobyl)——现在有很多这样的!” 他向后倾斜,将脚放在桌边上。“这是一项了不起的发明。”

格林布拉特打开一个绿色橡皮泥,开始大力揉搓。一时间,他似乎陷入了沉思。

“《风骚律师》(Better Call Saul)”他补充说。

他喜欢想象莎士比亚在1612年读《唐吉诃德》,对小说这种新的叙事形式感到惊讶。而在如今,《风骚律师》播出后,他想知道文学系是否应该在电视方面做得更多。

然而,与我交谈过的那些快乐的英文系学生,有很多人对食物链中较高层次的成年人说他们想要的东西漠不关心,这让我感到惊讶。大三学生阿什利·金(Ashley Kim)本来打算主修经济学,上课时常常打瞌睡。而在塔拉·梅农(Tara Menon)上午9点的城市小说课程中,她都感到快乐而精神焕发,于是她转到了英文专业。“人们学点东西不仅仅是为了找工作,”她解释说。

与金住在同一层的物理和数学专业学生杰弗里·关(Jeffrey Kwan), 每学期上一节英语课。“我从英语课中学到了很多东西,因为教授会告诉你他们对作品的看法,而不仅仅是你需要学习的技能。”他说。但他告诉我,他永远不会选择主修英语,因为他感觉自己资质不足。“我总是尝试弄清楚何时可以参与到讨论中。”

金表示赞同。“当我第一次进入英文系时,我觉得自己被人看到了,但我也觉得,也许我不属于这里,”她说。她曾在新泽西的一个公立学校上学,感觉自己在如何在课堂上表现自己的兴趣方面落后于那些在私立学校的自信的孩子们。

这种区别往往在一开始时是无法察觉的。来自韦斯特切斯特县(Westchester County)的高年级学生丽贝卡·卡德黑德(Rebecca Cadenhead)告诉我,“人文学科肯定是一个非常特定的社群。这个群体的人通常来自东北部、中上阶级、白人,老实说,有一种特定的方式。”这种方式可以被概括为一种“时尚公式”:厚重的靴子(DrMartens或Blundstones品牌)、宽松的裤子(大部分是Carhartt的)和复古毛衣。“在人文学科中有很多有色人种和低收入人群,但总的来说,都是有这种气质的人,我们都认识彼此。”

卡德黑德一开始学的是应用数学,高中时她曾被要求学习科学,但后来却主修了哲学专业,因为担心“哲学系可能没有那么多非白人思想家”,她又增加了非裔美国人的研究项目。然而,她担心自己的道路在圈子之外仍然被难以理解。而且,在她看来,对于有色人种学生来说,人文学科研究被认为学术水平较低的重要性成倍增加。“有时我担心,当人们遇到我时,他们可能会认为我是因为平权行动才来到这里,”她说。“在这里,许多有色人种最初至少会倾向于学习科学课程,因为他们认为如果他们这样做,他们会被认为更聪明。”

听到学生和老师们讨论他们如何适应新秩序的事物,我想起了查理·卓别林和一个行李员通过旋转门无休止地追逐对方的笑话。所有人都同意,高等教育的漫长弧线必须向开放和民主化转变。而大学,以一种不完美但向前推进的方式,正在实现这个梦想。1985年,20%的哈佛学生认为自己是少数族裔的成员(当时的记录);现在这个比例超过了50%。家庭中第一代上大学的新生人数已上升到近20%。国际招生人数有所增加。在亚利桑那州立大学,你可以在阿拉巴马州的乡村兼职当咖啡师,并以低廉的价格获得优质教育。对经验的多样性如何丰富研究的理解,以及多元化的研究如何丰富社会的理解,这是人文学科工作的产物。我同哈佛和亚利桑那州立大学的教授们谈话时,他们都为他们的机构的民主化壮举感到自豪。

然后,这种领域的开放只是稍微尴尬地将教育激励从人文学科研究中推开。大学最想要的学生,也是最可能需要立即将他们的学位转化为生活变化的学生。他们需要大学承诺给他们的“社会经济电梯”。他们在失去机构支持的那一刻就需要它。

在战后教育公共资金激增期间,人文学科的学生们得到了支持,他们可以选择攻读研究生,并在教学和写作领域获得稳定而有回报的职业;或者他们可以离开学术界,选择在社会中明确受到重视且报酬至少足够维持温和中产阶级生活的艺术和文学职业。如今,人文学科的学术职业是一个声名狼藉的职业轨迹,博士研究生项目招收的学生超过了实际职位的数量,将他们用于教学,然后多年后送他们获得博士学位,却没有未来的学科发展。(2020年,一项对博士学位的人的调查发现,不到一半的新艺术和人文学科博士毕业时有工作可做,而且即使具备精英资质,也越来越看不到希望:2012年,普林斯顿大学的英文博士研究生项目有15人入学,只有两人获得了终身教职。) 虽然公共资金的弧线和大学开放的弧线曾经在快乐的平行中增长,增强了人文文化资本的使用范围的同时强化了人文文化资本的价值,但这些曲线现在已经交叉了。

此外,第一代大学生最有可能在STEM领域的代表性不足,并被推向STEM领域。如果他们到了学校后真的走入了人文学科课程,他们会觉得——像Kim一样——大环境已经逐渐远离他们。有一个富有启示性的数据点是看起来有希望的。在寻求学士、硕士和博士学位的学生中,人文学科的入学率正在下降,但在寻求两年制辅修学士学位的学生中,人文学科的入学率又正在上升。而且在学习高级水平课程(A.P. courses,注:AP课程是由美国大学理事会赞助和授权的高中先修性大学课程)的高中生中,这一比例也在增加。实际上,现在高中生每年参加的人文学科高级水平考试比STEM领域的考试多20%以上。换句话说,人文学科数字的流失并没有发生在大学里,当这些学生迈入大学校门之前,这种情况就已经发生了。

人文指标(Humanities Indicators)的联合主管罗伯特·汤森(Robert Townsend)将这一下降归因于加速追踪本身——另一个旨在帮助低入学率学生的工具。以人文学科为导向的聪明孩子们正在参加高级水平考试,或者在社区大学学习英语或历史,所以当他们进入四年制大学时,他们已经脱离了人文学科的要求:在这些课堂上,学生们通常会爱上这个领域。在这方面,大学最热衷于招收的学生也被预先排除在人文学科之外。而且,对国际学生来说,激励的因素则更为强烈。

萨齐·邦吉(Sazi Bongwe)是来自约翰内斯堡的哈佛大学大一新生,在疫情期间,他与高中的三个朋友合作创办了一本名为《Ukuzibuza》的杂志。抵达哈佛时,他不得不考虑国际学生的F1签证,该签证允许毕业后在美国停留一年,但如果专业是STEM领域,则宽限期从一年延长至三年。他曾考虑过选择人文学科专业。但是,和我交谈过的几名国际学生一样,他担心这个选择会显得天真。

“四年后,我的收入会比和我一起上学的人少得多,难道我只是在让自己处于这样的境地吗?”他问道。对于与经济困难国家保持联系的学生来说,在那里美元价值较高,他们来到哈佛大学或亚利桑那州立大学这样的地方承载着他们所在社区的希望,道德和经济计算不仅仅是个人问题。

在以前,这些压力被对人文文化的投资所抵消。如今,大学越来越依赖市场及其短期目标。一天下午,我在哈佛广场遇见了索尔·格利斯特(Saul Glist),他是一名历史和文学专业的高个子学生。他说,他之所以对自己的专业感兴趣,是因为在人文课上,他感觉自己不像是一个吸收信息的学生,更像是一个年轻的思想家。他告诉我,如果不是一直看到关于人文危机的统计数据,他就永远不会知道它的存在。

“我认为这真的是一个关于这所大学在投资什么的问题,”格利斯特说。“当你告诉来参观的学生,‘这是我们闪闪发光的新大楼,是我们不断扩张的校园里的明珠’时,你没有在人文学科上做出任何可见的投资,这就产生了一种叙事。” 他相信,大学非常乐意接受人文学科入学人数的大幅下降的事实,因为下滑的故事创造了自己的漩涡——让大学在目前追求增长和收入的过程中可能不愿承担的责任吸走的漩涡。

有些人已经接受了这一现状。一位职业生涯晚期的英语教授告诉我,“盎格鲁狂热时代已经结束了。这就像是在回忆拉丁语是世界中心的时候,背诵台词,和你在牛津大学和伊顿公学的朋友们玩笑话。” 小说的黄金时代曾为一个与世隔绝、高度区域化的读者群体服务,但这种情况也发生了变化。他说,“我认为现在阅读小说不再是获得人类性格变化和人们面临的伦理问题广泛体验的唯一方式了。”

但格利斯特拒绝接受衰落的说法。“我们应该问的问题不是人文学科在50年或100年后是否会在我们的社会或大学中发挥任何作用!” 他大声说道。“人文领域的投资是什么样子的,我们能想象什么样的理想未来呢?”

不久前,在亚利桑那州立大学学习数据科学的大四学生贾斯汀·科瓦奇(Justin Kovach)决定申请文学研究生院。一天下午,他对我说,“深入研究英国文学真的很酷。我考虑过创意写作,但我想更多地研究文学。”

在亚利桑那州立大学的人文学科部门中,已经出现了一些真正改善的迹象。在经历了近十年近乎持续的下降之后,该校的专业人数略有增加。杰弗里·科恩很高兴看到自己的营销活动开始取得成果。“我想知道这是不是因为学生们在疫情期间更多地参与了人文学科的研究,”他告诉我。但是,可以肯定的是,一个新的跨学科专业将在秋季开学:文化、技术和环境。他解释说,“这是年轻人一直关注的三件事。”。

苏珊娜·毕格罗(Suzzanne Bigelow)是布兰迪·亚当斯的English 206课程的学生之一,一天课后在一家咖啡馆和我见面,向我汇报她的工作情况。她最初是凭借排球奖学金作为心理学专业的大学生入学,但她感到迷茫。“我当时正在申请一份西班牙裔奖学金,其中一个问题是‘你觉得自己十年后会怎么样?’”她说。“然后我就不知道该怎么回答了。”

去年,她从头开始,选择了英语专业。“我未来的梦想职业是当一名小说家,”她说,然后补充说,“我还没告诉任何人。”她最喜欢的小说是钦努阿·阿契贝(Chinua Achebe)的《这个世界土崩瓦解了》(Things Fall Apart),但最近她在读菲利普·罗斯(Philip Roth)的《人性的污秽》(The Human Stain),这本书激发了她尝试自己写作的想法。

“他是个了不起的作家,我觉得,和他相比,我该怎么办呢?”毕格罗告诉我。“这显然是不公平的,因为他是美国最伟大的小说家之一,而我呢?只是在亚利桑那州立大学一名主修英语的学生。” 她眨了眨眼,然后扭过头说道,“但我已经开始更多地自己练习了。而且谁知道呢?你永远不知道有什么可能性。”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号