编 者 按

10月2日下午5时45分许,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,2023年度的诺贝尔生理学或医学奖授予德国生物技术公司BioNTech的卡塔琳·卡里科(Katalin Karikó)、美国宾夕法尼亚大学教授德鲁·魏斯曼(Drew Weissman),以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现,这些发现使得针对 COVID-19 的有效 mRNA 疫苗得以开发。从而使女性诺贝尔生理医学奖获得者人数增加至13人。

第二天,即10月3日,第五位女性诺贝尔物理学奖得主诞生,瑞典隆德大学的女性物理学家Anne L’Hullier与美国俄亥俄州立大学的Pierre Agostini、马克斯普朗克量子光学研究所Ferenc Krausz,共同获得了2023年度的诺贝尔物理学奖,以表彰他们对于超快激光和阿秒物理学科学的开创性和创新工作。

撰文 | 陶思圣 周程

自1901年颁奖以来,已有645人次摘得诺贝尔自然科学奖桂冠。其中居里夫人、鲍林、巴丁、桑格、沙普利斯两次获奖。如果按实际获奖人数进行统计,荣获诺贝尔科学奖的巨擘也已有640人。与之相对应的是,迄今为止,女性诺贝尔科学奖得主只有25人,仅占同时期诺贝尔科学奖获奖总人数的3.9%,不到4%。

如果按学科进行统计,性别不平衡现象也相当突出。比起由卡罗琳医学院负责评审的生理学或医学奖,由瑞典皇家科学院负责评审的物理学奖和化学奖更是是“男性科学家的领地”。在历届224位获奖者中,只有5位女性获奖者。

即使是在女性诺贝尔科学奖获得者最多的生理学或医学领域,男女诺贝尔科学奖得主数量之比仍只有16.5:1。为何女性诺贝尔科学奖得主如此鲜见?

此前,笔者曾在《知识分子》微信公众号上刊发的文章中专门讨论过诺贝尔科学奖评审是否存在性别歧视问题。通过对几个最具争议、同时也是“性别歧视说”中似乎最有说服力的案例进行深入考察之后,笔者得出了如下结论:

不少女性科学家们没能获得诺贝尔奖,很大程度上是由于诺贝尔科学奖本身的评审机制不够灵活。这与朱克曼的许多“第四十一席者”(法国科学院总共只有四十个席位,那些有资格进入但由于某种原因未能进入的人被称作为“第四十一席者”)的经历并无差别,如此看来,有关诺贝尔科学奖评审的“性别歧视说”至少缺乏具体评审事实的支撑。

然而,不管如何统计,女性科研人员的数量与全体科研人员的数量之比都远远大于4%。如果研究贡献不存在性别差异,按照等比例获奖原则,女性诺贝尔科学奖获得者占总获奖人数之比就应该大于4%。这意味着在诺贝尔科学奖评审过程中不存在明显的性别歧视的情况下,要么是在研究贡献上存在性别差异,要么是在研究过程中存在性别歧视,要么兼而有之。这样一来,就有必要考察科学共同体内部是否存在性别歧视问题了。

在讨论这一问题时,必须指出:世界范围内一共有25位女性获得诺贝尔自然科学奖,但这并不代表我们可以将她们直接置于全世界的框架下进行考察,因为各个国家的情况存在很大的差异。有些国家虽然在性别问题上思想更为开放,女性地位更高,但国家的科技实力相对薄弱,并不能达到诺贝尔奖的评审标准,即使偶尔出现一位,那也可以被视作特殊现象;而有些国家虽然科技实力超强,但由于本国社会文化使然,女性科学家暂时还没有崭露头角。如果草率地进行对比,就会忽视国家之间的差异,使结果不够准确。

值得一提的是,25位女性诺贝尔科学奖得主中有一小半来自美国,而美国在诺贝尔奖历史上也是独树一帜,培养出了近半数的诺贝尔奖获得者,这说明美国有着超强的科技实力;众所周知的是,女性在美国的地位也相对比较高。如果连在美国都鲜见女性诺贝尔奖得主,在其他地方就更不用说了。是故,接下来,拟以美国为例展开初步考察。

1、从事科学事业的男女比例失衡情况

早在1975年,朱克曼与J·科尔就在《美国科学界的女性》一文中,以美国物理学界和生物学界的女性科学家为研究对象,指出这两个领域中的男女人数差距会随层级的提升(大学生——博士生——科学研究人员)而大幅拉大。对这一现象,他们给出的解释是:第一,乃社会选择和自我选择共同作用的结果;第二,有限差别的存在,即在有限资源和奖励高度竞争的共同体之中,一系列特殊的外部因素冲击着科学家,相对男性科学家,女性科学家所受的冲击将会更大一些,这直接影响到了女性科学家科研成果的数量和质量。

即便在数十年后,朱克曼的研究成果也没有过时。1994年,《科学》杂志提供了一组数据:在1992-1993年的美国,助理教授、副教授、教授中的女性占比分别为42.3%、28.9%、14.4%。另外,最近一份由欧莱雅企业基金委托波士顿咨询公司编撰的报告也显示,在迈向更高层级的过程中,女性相比男性数量降低更快,也就是更容易放弃,并且更难获得较高成就。

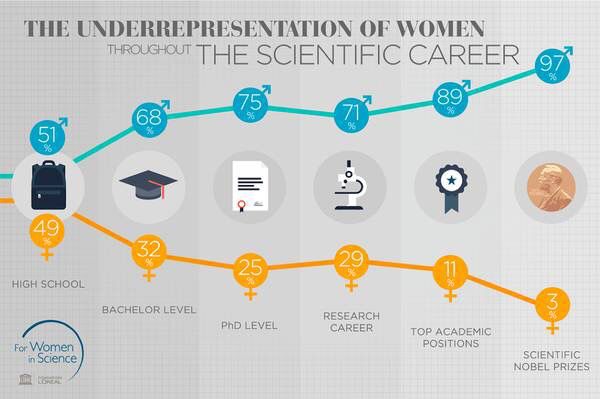

►图1 女性在科学界各层级的占比情况

从图1中可以看出,在美国,从事科学研究工作的女性占29%,拥有高级科学研究职位的女性占11%,而获得诺贝尔科学奖的女性只占3%。与之相对应的是,从事科学研究工作的男性占71%,拥有高级科学研究职位的男性虽占89%,但获得诺贝尔奖的男性却占97%。在晋升高级科学研究职位过程中,女性明显处于弱势地位。

1979年,科尔的《公正的科学:科学共同体中的女性》问世,这是系统研究女性科学家的第一本专著。科尔同样以美国科学界为样本,从数个维度分析了女性科学家在科学共同体中的地位,包括性别地位与科学承认的关系、性别地位与任职机构声望的关系、性别地位与薪水的关系、男女科学家产出率的差别等。他得出的一个结论是:女性科学家被歧视的程度相当轻微——肯定低于低声望系里的研究生所面临的歧视;也就是说,在上述种种维度中,男女科学家即使有差别,这种差别也不会很大。

但正如图1所示,能够被称作“科学家”的女性,在整个科学共同体内部的占比不过11%,因而在一定程度上丧失了代表性。实际上,科尔在其专著中也做了进一步论述,即所谓的“科研产出之谜”。倘若立足于“男女科学家差别不大”的结论,那么就难以解释女科学家的科研产出与职位晋升明显不及男性科学家的现象。

一般来说,科研产出的主要指标有二:成果的数量和成果的引用率。相比泛泛而谈的人数比例,此二者能够更加直观、准确地描绘出女性科学家在整个科学共同体内部的状态。科尔的研究表明:第一,女性合作发表成果比率少于男性;第二,女性科学家在刊物上发表论文的困难比男性更大,成果的引用率也明显较低;第三,随着年龄的增长,女性科学家在争取研究资助、获奖等方面也处于劣势地位。综合这些因素,科尔得出了进一步的结论:男性科学家比女性科学家更容易获得较高的职位,尤其是在享有声望的大学或研究机构中。女性科学家的名望、地位不及男性科学家,她们很少能成为团队中做出主要贡献的成员,其工作也难以得到重视。以此来描述诺贝尔科学奖得主中男女比例的差异,显然比单纯强调人数更为有效。

也因此,与其讨论科学共同体为何歧视或拒斥女性,不如讨论女性在从事科学研究的过程中,为何在研究成果的产出上输给男性。对这一问题有不同方面的解读:第一,男性与女性在科研能力上有天然的性别差异,这一看法一直缺乏有力的证据支撑;第二,是社会选择导致了性别分化;第三,是个人选择导致了性别分化。

2、女性在社会中:性别刻板印象的影响

性别歧视与性别刻板印象或者角色期待是两个本质不同的概念。简言之,性别歧视是主观的,有意识的;而刻板印象是客观的,无意识的。其实,社会普遍认为男性应该更有好胜心、更适合科学等等,都是性别刻板印象,这是性别生理差异和社会文化所导致的。在讨论研究贡献上的性别差异和研究过程中的性别歧视问题时,绝不能混淆这两个概念。

从原生家庭开始,无论男女,都会受到性别刻板印象的种种束缚。我们知道,家庭对个人成长的影响主要体现在童年期,个人性格和未来的职业选择都与儿时的家庭教育密切相关。通过对诺贝尔奖女性得主的家庭情况分析,我们也看到她们大多出身于知识水平较高、经济条件良好、思想相对开明的家庭中,这对她们势必起到了积极的作用。除了让她们拥有一些“双性化”的性格特征,也培养了一种不以功利为目的的追求科学的热情。

然而普遍意义的大多数家庭还是会在培养后代时不自觉地选择不同方式。研究表明,很多父母都希望自己的男孩是积极、主动、充满好奇心的;而对自己的女孩,则希望她温柔、安静、更加听话,不要有“男孩气”。这在一定程度上限制了女孩们探索世界的自由,不利于培养她们对世界和科学的好奇心。在学前生活中,孩子们经常接触的玩具也有“性别”。相比而言,男孩通常能得到更多样且科技水平更高的玩具,比如玩具飞机、汽车、拼图等;女孩的玩具则比较简单,通常是洋娃娃和故事书。在商场的柜台里,男孩与女孩的玩具也经常被分开摆放,且从颜色上就会给人强烈的心理暗示:男孩的玩具一般以冷色调为主,而女孩的玩具则多是粉红色或色彩斑斓的设计,家长在选购时也会不自觉地认为看起来沉稳大方的蓝色和绿色更适合男孩。父母的选择实际上会影响孩子的选择,久而久之,男孩和女孩也会形成如自己父辈一样的性别刻板印象。

这种刻板印象的影响还在继续。进入学校后,男孩与女孩的培养方式也会有理念上的差异,虽然看上去学习的科目都是一样的。但在学习和活动当中,男生们更多被引导向科学领域,培养他们在物理、化学等方面的兴趣和动手能力;而对女生,则希望她们能更多地关注文科或者艺术类学习。即便在教材中,对男性与女性的描画也是有偏向的:男性更多是以社会精英的面貌出现,女性则更像家庭中的主妇一样。即便有男生对艺术更感兴趣,女生更喜欢物理学科的情况出现,受到社会对其角色期待的影响,他们或她们也不得不跟随这种教育的模式。直到高中,文科与理科的分野更加明显,女孩会更多地听到来自身边的声音,认为女生不擅长数理科学。在缺乏足够的支持与榜样的情况下,许多女孩也会认为自己从事科学的路程一定无比艰辛,于是便选择了早早放弃。

然而随着社会的发展,女性已经证明她们事实上完全可以在学业上作出不输男性的成绩。这一点在欧美发达国家已得到诸多数据的支持。美国的许多调查都显示,女生在学校里普遍比男生成绩更好,而近年拿到科学学位的女性人数也在稳步提高,逐渐与男性持平。随着这样的趋势越来越明显,家庭和学校的刻板印象已经逐步改变,但其影响还不能完全被消除。

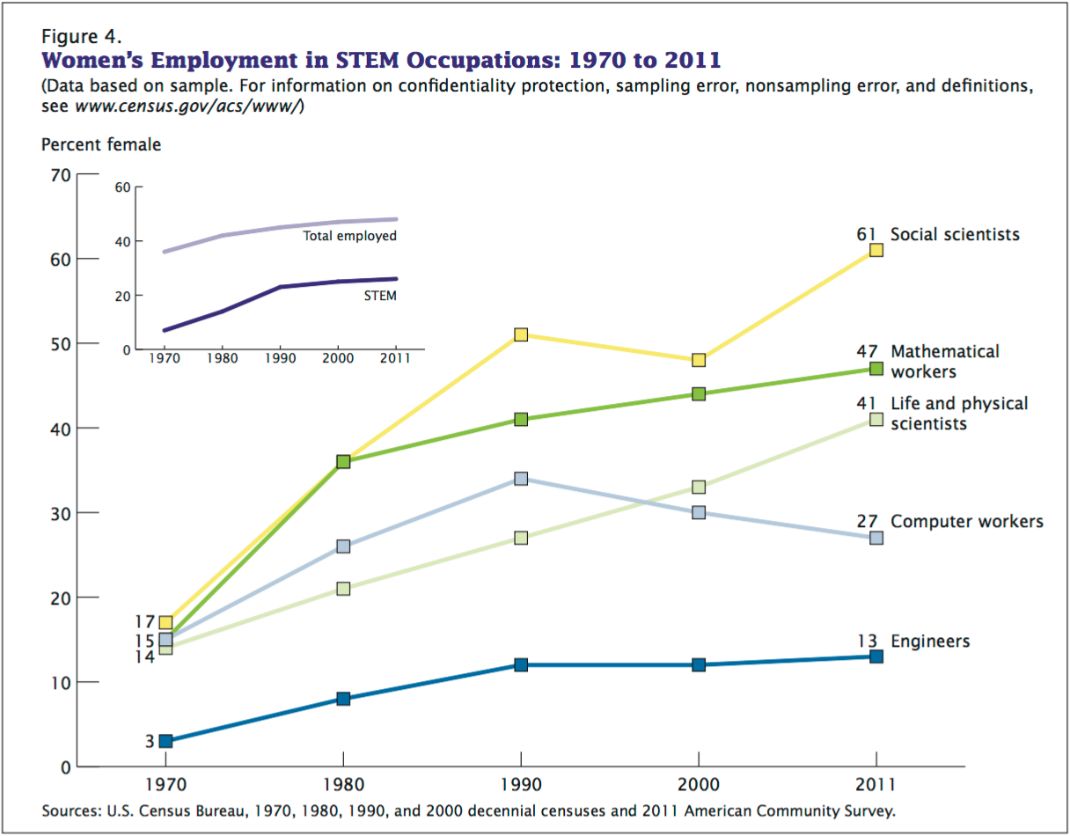

2012年,美国统计局发布了一份趋势图,显示出女性在科技与工程领域就职的情况:

►图2 女性在科技与工程领域就职情况

可以看出,相比上文中提到的,《科学》杂志和波士顿咨询公司提供的数据,近年美国女性在基础科学领域就职比例有明显上升,工程领域基本持平,计算机领域却有了大幅下降,而在社会科学领域则大幅提高。这说明,美国女性已经能够获得更多进入科学界的机会,并越来越能够发挥自己的优势。

美国女性能够拥有更多进入科学界的机会,绝非一个单纯的文化问题,其背后是美国在建国之初便开始为女性接受高等教育所作出的努力。

1836年,佐治亚女子学院(第一个提供学士学位的女子学院)建立,女性接触高等教育的机会开始增加。1837年,欧柏林学院接受了四名女性入学,成为美国第一个男女合校的学院。1856年,爱荷华也开始实行男女合校教育。在内战前,至少有12所州立大学或小规模的西部教会学院实施了男女合校教育。

同样,在探索的过程中,美国的高校一开始也并不清楚应该给女性提供怎样的教育。布鲁克林的佩克学院想要“建立一种彻底和完善的教育,这种教育就是最好大学里的男生正在享用的”。艾玛·威拉德的特洛伊女子学校则希望提供给女性一种“不同于那些适合男性的学习,因为女性的特性和责任与他们不一样”。但总体而言,这一时期的女校和男校相比有如下特征:第一,更重视科学教育;第二,高级数学在教学内容中占比差异较大(男校更注重这一方面的教学);第三,家政教育实际上不是女校教授的重点;第四,重视实验教学和仪器操作;第五,师资力量明显弱于男校。

即便如此,当时整个社会的主流声音还是反对女性学习太多科学知识的。在19世纪中叶,能够在科学史上留下姓名的美国女性多是作为丈夫的助手出现的,她们的研究天分未必逊于丈夫,但其工作却难以得到承认。然而,她们作为“助手”的才能让美国科学界认识到,至少在植物学、生物学领域,接受了科学教育的女性可以担任免费的助手。这是让美国科学界支持女性接触科学的一个重要原因。

在两次世界大战时期,很多学校迫于生源的压力以及战时的特殊需要,开始大量吸纳女性进入科学领域学习,女性也得以在科学领域发挥着更大的作用。20世纪六十、七十年代,女性运动的深入给了女性更多机会进入科学领域。很多学校迫于压力,不得不取消对女性和少数族裔的公然歧视政策。1964年的民权法案和1972年教育法案第九条的颁布,从法律上确保了性别歧视属于违法。

自美国建国以来,女性进入科学界之路并非一帆风顺,而是经历了大起大落,有时代留下的深深烙印。但无论如何,女性运动为美国女性争取到的诸多权利、对平权理念兴起的促成,以及对性别刻板印象的反思,客观上的确为美国女性科研人员创造了较好的研究环境。

然而必须承认,即便在美国,科学结构也被建构为与传统的男性角色一致,而这种结构也是基于传统女性角色而存在的。女性在家庭中更多的付出有利于男性集中精力工作,从经济的角度讲,上司们难以对女性同样委以重任;从生理的角度讲,女性的体力先天不如男性,可能无法应对极为繁忙劳累的科学研究任务;从社会关系的角度讲,男性会对自己女性的同事或下属采取不自觉的“避嫌”态度。2001年诺贝尔生理学或医学奖得主蒂姆·亨特曾公开发表言论称,“让我告诉你我和女孩之间的麻烦。有三件事会在实验室发生:你会爱上她们,她们会爱上你,还有当你批评她们时,她们哭了。”这样的想法不在少数,学术机构对于女性来说,也并非性别问题的绝缘地带。

这些观念的直接影响是,女性无法找到自己适应的在学术界中的角色,大大打击了她们的积极性。极少的女性愿意遵循学术界中的男性模型(成功并且将全部时间和经历奉献给科学工作,还会与同行产生竞争关系),她们更希望能找到一个允许工作和私人生活平衡的模型。

可想而知,在这样的环境下,女性想要做出成就是多么困难,这更让我们对获得诺贝尔奖的女性科学家感到敬佩。当然,她们中的许多人也有很好的同事,在获得诺贝尔科学奖一事上甚至对她们有很大帮助,但这些情况只能暂且称之为个例了。

3、女性在家庭中:婚姻与生育的影响

很多人都会认为,婚姻和生育会对女性科学家产生重大的影响。而朱克曼却给出了否定的回答。朱克曼以科学家发表论文的数量作为衡量科研成果的指标,选取了120位美国科学家作为研究对象,包括73位女性和47位男性。通过对各种情况下女性科学家论文数量的统计分析,重点回答了4个问题:作为整体,已婚女性并不比单身女性在论文出版方面更多产;在已婚女性中,有孩子的科学家出版论文的数量同暂无孩子的相比没有明显差异;孩子出生后女科学家出版的论文数并未下降;女科学家孩子的数目与其研究成果无关。最后的结论当然是明显的,即婚姻与生育对女性科学家的科研成果没有影响。

朱克曼的这一研究缺陷在于,没有考虑到女性科学家婚姻与生育情况的特殊性。相比男性科学家,女性科学家的未婚率和离婚率都更高,生育的时间一般较晚,且在养育孩子的过程中投入的精力比普通女性远远要少。相对的,样本完全来源于美国的科学家,这本身又带有较强的特殊性。有两点结论是显然的:第一,婚姻与生育一般会对女性科研人员产生难以忽视的影响;第二,美国相对完善的社会保障制度,以及女性主义者对“传统母亲角色”的批判反思造就的文化氛围,能够在一定程度上缓解女性科研人员在这一方面的焦虑,帮助她们更加专注于科研事业。

更加强有力的支持一般来自于女性科学家的配偶。1963年诺贝尔物理学奖得主玛利亚·戈佩特·迈尔(美国科学家)曾说:“如果没有乔(她的丈夫,诺贝尔化学奖得主),我将永远无法来到斯德哥尔摩。”1938年,玛利亚·戈佩特·迈尔的第二个孩子出生后,她一度想放弃科学事业去做一个全职妈妈,在丈夫的强烈反对下,她才打消这个念头。

无论如何,生育对女性科学家的影响是不可否认的。1977年生理学或医学奖得主罗莎琳·耶洛(美国科学家)在其自传中说:“当我们的儿子九岁时,我才能专心回到我生命中的科学研究。”对于这个问题,1964年化学奖得主多罗西·克劳福特·霍奇金(英国科学家)的一段话最能阐释缘由:“现在关键的问题是一个人花费在工作上的时间。妇女一旦有了孩子,就要脱离科学工作很长时间,使她们的工作和学习失去了连贯性,所以她们比男人进步得要慢些。”

可想而知,而对于普通的女性研究员,婚姻和生育仍然会对她们造成负面影响。这种影响主要出现在三个时期:在研究生期间抚养孩子、在找工作时结婚、在任职之前怀孕。一般认为,不论是学术还是家庭都需要女性投入全部的注意力,而在妊娠期或孩子出生后,女性就无暇顾及事业了;甚至如果女性研究生没有在学习期间保持单身,有时会被视作不认真对待课题。这种认为女性会屈服于生养孩子的压力的想法,让上司在对待女性下属这件事上显得特别谨慎,尤其是在经费紧张的时候。

婚姻是另一个女性进入科学界的障碍。原因有二:第一是工作地点不好选择,实验室通常不愿意同时雇佣一对夫妻,那么这对夫妻就必须分开寻找职位,最后的结果要么是两人折衷选择,放弃了最好的机会,要么经常是女性不得不放弃自己的事业来迁就丈夫使其能获得更好的职位。第二则是,在传统的角色期待中,男性必须严肃对待职业,而女性则应该把家庭看得比工作重要,并为丈夫作出牺牲,这种角色期待的压力来自社会和亲人,并且在这种期待中,女性不得不经受来自上司和同事对其职业生涯和能投入精力的偏见,结果显然是女性很难担当重要职位。

然而,寄希望于让女性自己或她所在的小圈子来克服这种负面影响是不现实的。这其实是性别刻板印象和角色期待在女性的职业生涯中的一个表现,倘若社会对女性的认知不再是与家庭紧密结合在一起,那么家庭对女性追求职业的影响也会逐渐减轻。

4、女性作为个体:自身优势的发挥

一个很有意思的现象是,获得诺贝尔生理学或医学奖的女性科学家人数要远远超过获得物理和化学奖的人数。这不能说是个偶然现象。美国取得生物学博士学位的人中,女性约占46%,基本与男性数量相当,超过女性在其他科学领域获得博士学位的比例。而英国一项2004年的报告显示,英国全日制一年级本科生中生物学与医学专业的女性人数都超过了男性,其中生物学专业女性人数更几乎是男性人数的两倍。此外,心理学、社会科学、教育学等领域,女性的活跃度也相当高,至少不逊色于男性。

我们提到了性别刻板印象,论述了它对于女性从事科学事业的影响,但反过来说,所谓性别刻板印象,也是对男性、女性性格表现的一个长期归纳和总结。不可否认的是,从总体来说,女性的确比男性更加细心,且适合从事教育、医疗等行业;而男性似乎也更适合工作强度较大、更需要逻辑思维的领域。性别刻板印象虽然限制了男性、女性在某些领域的发展,但同样也在另一些普遍认为更擅长的领域为男性与女性提供了更多机会。另外,如果考察高危和高强度职业中的男女比例,会发现女性寥寥无几。从这一方面来说,性别刻板印象也是出于保护女性的目的。如果有机会让女性发挥自己的优势,相信她们能够作出更大的贡献。

-结 语-

至此,我们可以初步得出如下结论:

获得诺贝尔科学奖的男性、女性人数在其各自的群体中所占的比例相差甚大,不能仅仅用科学共同体内部存在性别歧视来解释,实际上还存在着更加深层的原因。

从社会角度来讲,性别刻板印象造成了对女性的一种比较普遍的角色期待,这种角色期待恰恰不适合科学界的喜好,因此限制了女性在科学界的发展;从家庭角度来讲,婚姻与生育对女性的影响较大,使得她们经常不得不降低科研期许,甚至中断自己的科研事业,从而让许多本来有机会成为科学精英的女性与诺贝尔奖渐行渐远。

必须承认,传统性别角色的迷思至今仍未破解。女性主义者和反女性主义者都出于争取女性权利的目的以不同的态度对待传统性别角色,也就是说,生育既限制了女性的权利,又反过来增强了女性的权利,因此如何破、立性别角色,至今仍是难题。婚姻与生育对女性科研人员的影响并未减轻,在这一点上,我们也许应该从传统男性角色的破与立,以及整个社会层面的支持上来寻求解法。

参考文献:

American Institute of Physics. AIP:Women inPhysics[R].https://

Byers, Nina. Williams, Gary. Out of the Shadows——Contributions of Twentieth-Century Women to Physics[M]. University of California, Los Angeles, 2010.

Etzkowitz, Henry. AthenaUnbound: Barriers to Women in Academic Science and Engineering.[J] Scienceand Public Policy. 1992, 19(3):157-179.

Mcgrayne, S.B.Nobel PrizeWomen in Science: Their Lives, Struggles, and Momentous Discoveries[M]. Kensington Pub Corp (T); Rev Sub edition. 1998.

National ScienceFoundation. Women, Minorities, and Persons withDisabilities in Science and Engineering[R]. 2015.

Pearson,Willie. Advancing Women in Science: AnInternational Perspective[M]. SpringerCham Heidelberg New York Dordrecht London.2015.

OECD Statistics. .

奥普赛尔. 获诺贝尔奖的女性[M] . 高继海译. 郑州:河南教育出版社,1992.

贝利, 苏珊·麦吉.教育男生和女生:对性别平等教育的启示[J]. 周鸿燕译. 华南师范大学学报(社会科学版),2006(6):34-38.

董美珍.女性主义科学观探究[D].上海:复旦大学. 2004.

金珺,孔寒冰. 女性参与科学和工程教育及研究之现状[J]. 高等工程教育研究. 2008(5):78-81+85.

林聚任.美国科学社会学关于科学界性别分层研究的综述[J].自然辩证法通讯,1997(01):32-38.

聂馥玲,刘兵. 女性的身份认同与自然科学的基础[J]. 探索与争鸣,2005(6):47-49.

佩鲁茨.真该早些惹怒你:关于科学科学家和人性的随笔[M].张春美译.上海:上海科学技术出版社,2004.

孙玲,尚智丛.科学共同体社会分层研究综述[J].科学学与科学技术管理,2011,32(08):156-161.

肖明,陈静. 登上诺贝尔高峰的10位科学女性[M]. 哈尔滨:哈尔滨出版社. 2005.

张正严,李侠.知识生产:性别、权力与条件[J]. 科技进步与对策,2013,30(8):141-145.

章梅芳,刘兵. 性别与科学读本[M]. 上海:上海交通大学出版社,2008.

赵兴太,王国领. “科技与社会”视角下的诺贝尔自然科学奖研究[C]. 郑州:郑州大学出版社. 2014.

朱克曼. 婚姻生育对女性科学家科研成果的影响[J]. 张纪昌译. 山东科技大学学报(社会科学版),2006(3):15-20.

朱克曼. 科学界的精英:美国的诺贝尔奖获得者[M]. 北京:商务印书馆. 1982.

2000-2009美国统计年鉴.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号