导语

1945年8月6日,美军向日本广岛掷下了原子弹,举世震惊。三个月后的11月16日,瑞典皇家科学院宣布,该年的诺贝尔化学奖授予了德国化学家哈恩,奖励其发现核裂变。这一不公的结果简化、扭曲了这段跌宕起伏的历史,主要的发现者女物理学家迈特纳被忽略,也加深了她和哈恩这对30年的合作者之间的误解。

核裂变发现之时,也恰逢二战爆发,原子弹很快就被提上了开发日程并最终用于了实战。这一结局让人反思:基础科学家的最初发现是不是打开了潘多拉魔盒?

图说:哈恩(左)和迈特纳(右)丨图片来源:维基百科

撰文 | 邸利会

伟大的错误

博学多才的达芬奇、现代科学之父伽利略,旧日的意大利科学辉煌灿烂。但现代以来,有谁可算承接衣钵、代表意大利的科学?毫无疑问,费米一定会是个强有力的人选。

他早期的几项理论创建,已经可以让其跻身世界伟大物理学家的行列。(注1)然而,自1930年代开始,费米涉足实验物理,而且很快就证明了,他也一样得杰出。

彼时,原子核研究正逐渐升温。1931年10月的罗马、1932年的巴黎、1933年的索尔维会议,原子核均是重要的议题。为了迅速赶上,费米派出学生到世界上最好的核技术实验室“偷师”;研读原子核之父卢瑟福(Ernest Rutherford)主编的500多页的放射实验专著;同时利用实验室已有的光谱仪,研究核自旋,借机转型。

时间来到了1934年,33岁的费米风华正茂,可说是意大利科学最为闪耀的星。

这年2月,小居里夫妇(注2)做出了一个惊人的发现:他们首次用α粒子轰击非放射性元素,使其产生了放射性。(注3)在此结果的启发下,费米设想,可否改用中子轰击,而不是带正电的α粒子?毕竟电中性的中子也许更容易与原子核发生反应。中子是在两年前由卢瑟福的学生查德威克(James Chadwick)发现,对它的研究也还有限。

图说:费米研究组 (the Via Panisperna 男孩)。1934年,从左至右为Oscar D'Agostino, Emilio Segrè, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti和费米丨图源:维基百科

不意外,其他人也有这样的想法。卢瑟福和查德威克、小居里夫妇等也在快马加鞭,改用中子轰击各个元素,看是否也能诱导出放射性。这些组都非等闲之辈,竞争异常激烈。

事后看,费米实验室之所以成功有其独门秘技:他们用氡气混合铍制作了当时最强的中子源。3月份开始的实验,短短几天,第一批结果就出炉了:他们诱导22种元素产生了放射性。为了取得优先权,他们选择了不太知名的一本意大利杂志尽快发表,并向全世界40位最知名的核物理学家发送邮件,寄出预印本。

在柏林的女物理学家迈特纳(Lise Meitner)很快重复了费米的发现。在丹麦哥本哈根波尔研究所的弗里施(Otto Robert Frisch,迈特纳的侄子)被一堆人催促,要他赶紧把费米的文章翻译过来,只因他是众人中唯一懂意大利语的。在剑桥的卢瑟福也收到了文章,他不无幽默地调侃:“我恭喜你逃离了理论物理的圈子!…… 我听说狄拉克(Paul Dirac,英国著名理论物理学家)也在做一些实验,这似乎是未来物理学的祥瑞!”

紧接着,5月10日,费米提交了他的第三份研究报告,是关于中子轰击铀的。

然而,对于这次的实验结果,费米不很确定,他猜测可能有铀之上的“超铀元素”产生。那个年代,铀是92号元素,铀以上的元素还没有被发现。(注4)

听说费米发现了“超铀”元素,意大利教育部长科尔比诺(Orso Mario Corbino)高兴地难以按耐。他迫不及待在一场演讲中高调宣布了这一消息。意大利媒体也兴奋异常,其中一家称,这表明“在法西斯治下的意大利做回了古圣先贤,在任何领域都是先锋”。

费米很是不安,一夜未眠。

他找到科尔比诺说明了情况,但为时已晚。或许是出于对这位长者的尊重,或许是内心其实也有几分相信,他从未公开更正这一情况。四年后,他将因为这个错误的结果荣膺诺奖。“超铀元素”也成了费米此生最大的尴尬。而真相,则是少有人想到的核的裂变(注5)。

困顿与逃亡

“超铀元素”也立即搅动了科学界,引发了极大兴趣。

图说:迈特纳(1878~1968)丨图源:普朗克学会

远在柏林的迈特纳坐不住了,她敦促老伙计、化学家哈恩(Otto Hahn),赶紧重启合作。

迈特纳于1906年2月通过维也纳大学的博士答辩(事实上,她是该校第二位取得物理学博士学位的女性)。9月,她崇敬的大学老师、物理学家波尔兹曼(Ludwig Boltzmann)因躁郁症自杀。维也纳大学邀请德国物理学家,量子之父普朗克(Max Planck)来做报告,意在请他继任波尔兹曼,当时迈特纳也在场。当普朗克最终决定留在柏林后,迈特纳于1907年追随其后来到了柏林,后成为其助手。也在这一年,迈特纳结识了比她小一岁的哈恩,开启了双方长达31年、卓有成效的合作,其中包括在1918年发现元素镤。

不久,施特拉斯曼(Fritz Strassmann)也加入了进来。他是属于穷困而不坠其志,在取得分析化学博士学位后于1929年来到哈恩任所长的威廉皇帝化学研究所工作,1933年他本来有机会到薪水丰厚的一家公司工作,但该公司入职的前提是必须参加政治学习,加入纳粹组织。施特拉斯曼不愿意这样做。他还进一步辞掉了德国化学家协会的会员,也是不愿意和纳粹有瓜葛,当时该协会已被纳粹工会组织德意志劳工阵线所控制。他的辞职导致其上了黑名单,只能继续呆在哈恩的研究所。

迈特纳、哈恩、施特拉斯曼三人加紧工作,继续用中子轰击铀。然而,一晃四年过去,柏林团队也一样陷在“超铀元素”的泥沼里,难以自拔。

事实上,所有重复费米实验的研究组,即如伟大的卢瑟福、小居里夫妇,都没能走出“超铀元素”营造的幻境。事后看,他们的失败或许可以用心理学上的“认知失调”来解释——人们看到的,总是自己愿意相信的东西。

结合核物理此前所有的实验,包括中子的轰击实验,原子核的改变都不大,前后相差不过几个质子、中子;而当时仅有的一些理论也认为,小粒子,比如α粒子、质子、中子,才有机会穿过并逃离原子核。由此,新生成的核素应该在反应前核素的附近,而中子轰击铀的实验没有发现铀以下的元素,那理所应当生成的就是铀以上的、所谓超铀元素。况且,发现新元素总是令人神往的。

这一时期,除却实验的挫折,时局的发展更让人不安。

1933年,希特勒上台后,禁止犹太人从事政府工作。迈特纳被当局认定有犹太血统,而几项可能的豁免条件也不被认可:她一战前曾作为普朗克的助手,但被认定不能算作经常性的雇佣;在一站期间,迈特纳曾当过X射线技术员,但这段随军经历被认为不是在前线。裁定的结果,她被剥夺了柏林大学的任教资格,今后不会再有学生,也无法参加大学举办的研讨会。而仅仅是因为她任职的威廉皇帝化学研究所并不完全属于政府,且她还是奥地利公民,才得以暂时保住饭碗。普朗克劝她留下,而她确实也舍不得柏林的一切。就这样,一直拖到了1938年。

这年的3月,风云突变,德国合并了奥地利。迈特纳转瞬间成了德国公民,要受德国法律管束。厄运突降,边境正在关闭,她不得不必须赶紧离开。

知道迈特纳已身处险境,其国内国外的朋友,包括哈恩、波尔、荷兰物理学家科斯特(Dirk Coster)、德拜(Peter Debye)、罗斯鲍德(Paul Rosbaud)等人慌作一团,赶紧帮她凑钱、弄签证、找工作。但时间实在是太紧了,众人最后决定:什么都不重要了,人先出来。一场营救行动由此展开。

7月11日,周一晚,科斯特到达了柏林。他事先托人打通了荷兰边检的关节,计划两天后与迈特纳一起坐火车,从德荷边境出境。气氛已然非常紧张,但表面上大家都要装作没事一样。

在离开的前一天,迈特纳照样来所里上班,一直工作到晚上8点。她用接下来的一个半小时打包一些必需品,装进两个小的手提箱。完了直接开车,连自己的寓所都不敢回,而是开车暂避到了哈恩家。临行,哈恩将母亲家传的钻石戒指赠给她,以备不时之需。

在哈恩家度过一晚后,清晨,罗斯鲍德开车载她到了车站。科斯特已在车上等待,两人打了照面,装的彷佛是陌生人偶遇。多年后,迈特纳回忆,当车上的纳粹巡警拿走她早已过期的奥地利护照后,她是如此的害怕,感觉心脏都停止了跳动。她呆坐在那等护照,等了足足十分钟,这十分钟,就像是几个小时那般漫长。好在最后,警察并未多言,归还了她的护照。

就这样,迈特纳带着10马克,告别了她待了31年的柏林。

她一路北上,在波尔的研究所暂居后,最终落脚于瑞典的斯德歌尔摩。那里,诺奖得主西格巴恩(Karl Manne Georg Siegbahn)正领导新开的皇家科学院物理研究所。离开了熟悉的同事、语言、文化,没有设备、也没有助手,60岁的迈特纳被“连根拔起”,往后的日子就如同断线的风筝,水中的浮萍。

更要命的是,在领导团队奋斗了四年之后,在最后关头,她却要和核裂变的实验发现插肩而过。命运如此安排,常常让人难以释怀。

暗度陈仓

图说:1939年费米和家人抵达美国,图源:洛斯阿拉莫斯实验室

就在迈特纳仓皇出逃的时候,在罗马的费米也筹划着离开。

这些年,意大利的政治氛围愈加压抑,为了动员对埃塞俄比亚的战争,墨索里尼号召全国的已婚妇女捐出嫁妆充盈国库,妻子劳拉(Laura Fermi)也捐出了费米给她买的婚戒。接着,意大利介入西班牙内战,谁知道接下来还会刮什么妖风。

费米的研究也陷入了低潮。他年青时候拥有的那种对物理学纯粹的爱正渐渐消退。

罗马大学还在培养本地的物理系学生,但海外的博士后和访问学者却越来越少,这和政治局势脱不开干系。拿弗里施为例,他在1930年代本来是和施特恩(Otto Stern)在汉堡大学工作,1933年希特勒上台,施特恩辞职跑到美国,弗里施也被开除。他本来受洛克菲勒基金资助可以到费米手下工作一年,但该基金申请的条件是完了回国后得有永久职位。无奈之下,弗里施先是在伦敦呆了一年,之后去了哥本哈根,转投波尔门下。

这些年,费米研究组原来的组员也陆续离去。

塞格雷(Emilio Segrè)去了西西里的Palermo大学;庞泰科尔沃(Bruno Pontecorvo)去了巴黎的小居里夫妇实验组;杰出的马拉约那(Ettore Majorana)消失在去往那不勒斯的海面上。只留下阿马尔迪(Edoardo Amaldi)和他,两人埋头工作,从早忙到晚,却不过是拖着丢了魂魄的躯壳。1937年1月,费米在科学界的靠山科尔比诺突然离世,其政敌被委任为研究所新的主任;几个月后,另一位费米的支持者,意大利国家研究委员会的主席马可尼(Marconi)也去世。继续呆在意大利,于他而言愈加困难和乏味。

费米其实早有去意。从1935年开始,连续三年夏天,他都在美国访学。在伯克利,费米见到了劳伦斯(Ernest Lawrence)建造的巨大的回旋加速器。他应该还记得,科尔比诺当年曾竭力游说政府资助他建造回旋加速器,但终究未成。在哥伦比亚大学,物理系主任佩格拉姆(George B. Pegram)已经抛出了橄榄枝,只因妻子劳拉仍迷恋着罗马,费米没有接受。

反观国内,法西斯和纳粹走得越来越近,直到1938年的3月德国吞并奥地利。激动万分的希特勒等来了墨索里尼的电话,后者已然抛弃了其庇护者的角色,“对他来说,奥地利已无关紧要”;5月,墨索里尼将罗马粉刷一新,迎接希特勒的到来,两位独裁者在欢呼的人群中穿过美丽的罗马中央花园。费米对塞格雷说,此刻只有墨索里尼四脚爬地的疯掉,意大利才可得救。

而在种族问题上,墨索里尼也渐愿屈从于希特勒。7月,意大利新的法律颁部,对犹太人的就业、经济等活动做出限制。厄运突降。

劳拉因为有犹太血统,再没得选择,只能答应费米,移居他国。费米立即向美国四所大学发了求职信,为避开耳目,夫妇二人驾车分四处分别投寄。没多久,费米就收到了回信,他接受了之前拒掉的哥伦比亚大学的聘书。按照最初的谋划,来年年初就走。

10月,费米赴哥本哈根开会。期间,波尔把他拉到一边耳语道,如果今年的诺奖颁给他,会不会有问题?

这一举动可谓反常,因为通常来说,不会事先透露消息给获奖人。也许,这是瑞典皇家科学院为了谨慎起见,提前试试费米的口风。自1936年的诺贝尔和平奖授予德国记者奧西茨基(Carl von Ossietzky)后,希特勒已经禁止德国人再领取诺奖,鉴于当下意大利和德国已走的很近,墨索里尼是否会步希特勒后尘也未可知;也许,还有另外一种可能,波尔有意将消息提前泄漏给费米,让他早做谋划。

从哥本哈根返回后,费米和妻子商量,立即决定,趁年底领奖之际提前离开——他们不可能大动干戈变卖财产,这笔丰厚的奖金正好可做移民之用。

11月10日,不出所料,从瑞典打来了电话,费米独享了这年的物理学诺奖,理由正是他用中子轰击原子核的实验发现。

12月10日,只带着少许衣物,费米一家北上斯德歌尔摩,参加颁奖典礼。他们真实的移民意图,绝不可能广而告之,因此也只有极少的亲友知道。在几乎无人送别的情况下,劳拉纠结地上了火车。抛下亲友,尤其是父亲远去,她在良心上感到有点过不去。她的父亲的确向意大利政府申请了豁免,暂时得到了批准,但之后在1943年墨索里尼倒台后,还是被送往了集中营并死在那里。事后看,纠结总比死亡要好。

在斯德歌尔摩,劳拉见到了迈特纳 —— 她脸上紧张的表情让同样打算移民的劳拉感同身受。典礼结束,费米一家先取道哥本哈根向波尔告别,知道波尔来年也要启程来美国,两人答应届时去迎接他。告别了波尔,费米一家横渡英吉利海峡,于圣诞前夜的南安普敦,登上了去往纽约的邮轮。

第一个碎片

漂洋过海的费米不知道的是,此刻,铀核裂变的真相正浮出水面。第一道裂痕来自法国。

稍微回溯一些,还是在1937年底,伊雷娜居里(Irène Curie)与合作者通过不同的方式做中子轰击铀的实验。他们不经过化学分离,而是直接测量产物。如此,他们发现了一种新物质,在沉淀超铀元素之后仍然存在于滤液中,且可以和铀分离。这意味着,它既不是所谓的超铀,也不是铀。居里认为,它是钍的一种同位素。

柏林团队听闻,嗤之以鼻,怀疑法国人化学做的不好。他们随后进行了重复实验,的确在滤液中没有找到所谓的钍的同位素。1938年1月20日,迈特纳写信给居里,建议他们撤稿。然而,在下一篇文章里,法国人又称,他们用镧沉淀了超铀元素,这次又认定是锕。迈特纳认为纯属无稽之谈。

然而,在1938年5月,居里又报道,该种物质可以继续从锕完全分离,看起来更像是57号元素镧。虽然如此,在论文的结论部分,他们依然认为,“除了是一种超铀元素外不可能是别的东西,只不过化学性质上和别的超铀元素很不同,尽管这样的假设很是费解。”

法国人造成的困惑一直阴魂不散。

迈特纳走后,柏林三人组依然通过信函保持着密切地联系。像往常那样,迈特纳需要哈恩和施特拉斯曼的化学专长做元素分析,而他们也需要迈特纳的物理专长给出理论解释,为下一步研究提出建议。

图说:1956年,施特拉斯曼、迈特纳、哈恩在西德丨图源:参考文献6

而这一次,在仔细阅读居里最新的论文后,施特拉斯曼觉得,这个奇怪的结果不太像是“污染”导致,他怀疑里面有铀的存在。进一步实验后,哈恩和施特拉斯曼认为,铀238在中子的轰击下先放出了α粒子和钍235,接着进一步放出α粒子,得到镭231。11月8日,他们向杂志提交了这个结果。迈特纳对此深表怀疑。

几天后的11月10日,迈特纳去往哥本哈根开会。哈恩也受邀于13日早到达。一天内,波尔和一众人参加了各样活动,但依然离不开讨论物理。对哈恩的最新结果,波尔表示极力反对,迈特纳虽然没有公开发表批评意见,但在私人的通信里,她一直在质疑,敦促进一步实验以确认最终结果。

施特拉斯曼后来回忆:“她急切地要求再次仔细地、彻底地检查这些实验,...... 很幸运,在柏林的时候,迈特纳的观点和判断在我们心中的份量就很重,因此(我们)立即着手开始做必要的对照实验。”

回到柏林的哈恩把目光集中在所谓铀的同位素上,看是否可以分离。12月19日,哈恩写信给迈特纳,报告了惊人的结果 ——

“19.12.38 周一晚。在实验室。亲爱的莉泽!...... 现在是晚上11点;11点45分施特拉斯曼就回来了,我就可以回家去了。实际上,我们有些关于‘镭的同位素’的东西,是如此的显眼,目前我们仅仅告诉你。...... 我们的镭同位素表现的就像是钡 ...... ”

哈恩继续写道:

“或许你可以想出一些精彩的解释。我们自己知道,它实际上是不可能碎裂成钡的 …… 现在圣诞假期开始了,明天惯例就开圣诞派对了。你可以想见,在你不在如此久之后,我对此是多么期待。在研究所关门之前,我们很想给Naturwissenschaften写些东西,就是关于我们所谓的镭同位素,因为我们得到了很好的衰变曲线。因此请你想想是不是还有别的可能性——或许是一种钡的同位素,却有着更高的超过137的原子重量?如果你能提出什么创见,你就发表就好了,就像以前,也是我们三人合作的结果。”

等不及迈特纳回信,12月22日,哈恩和施特拉斯曼就把这次实验的结果提交了。不管是碍于政治局势,还是想独占,哈恩没有提议让迈特纳署名,尽管从四年前开始,自始至终,迈特纳都参与其中。这是第一个铀核裂变的实验证据,虽然当事人将信将疑。他们在文章中写道:“作为比较靠近物理的‘核化学家’,我们还不能完全迈出这一步,否则便与之前所有的核物理经验相抵触。或许还存在一系列非同寻常的巧合导致我们得到的是欺骗性的结果。”

12月21日,哈恩19号写的信到达了斯德哥尔摩,迈特纳立即回信——

“你们镭实验的结果让人非常吃惊。慢中子的反应看起来产生了钡!...... 目前,假设如此彻底的碎裂,对我来说难以相信。不过,在核物理中,我们经历过很多的惊喜和意外,不能不由分说就说:这不可能。”

四年多的挫折与失败过后,柏林小组终于敲开了核裂变的厚重大门。如今,第一块碎片到了眼前,迈特纳没有轻易地让它溜走。

巨大的能量

12月23日,周五,马上就是圣诞节。迈特纳离开斯德哥尔摩,自东向西,至瑞典海边小镇Kungälv度假。侄子弗里施不想让姑姑一个人,也从哥本哈根赶过来团聚。这次关键的会面,一举解开了铀核裂变的物理过程。

多年之后,弗里施回忆起他们讨论的过程,如同就在昨日——

“在Kungälv度过了第一晚,走出宾馆房门后,我看见迈特纳正在钻研哈恩的一份来信,显然,她看起来很是困惑。我本打算和她讨论计划中的一个实验,但她根本不听;我只好也拿那封信看看——其内容过于惊人,我起初是表示怀疑的。哈恩和施特拉斯曼已经发现,这三种物质不是镭 ......而是钡。有没有可能是哈恩他们弄错了?迈特纳不认为是。她向我打保票,哈恩是很好的化学家,不太可能弄错 ...... 在雪天中,我们上下行进,我踏着滑雪板,她用双脚走(她不单是说,而且证明如此也一样的快)。渐渐地,一个想法成型了:原子核并不是切下或者碎裂了一小块,而是经历了一个过程,可用波尔之前的一个想法解释。在波尔的设想中,原子核就像是一滴液滴,是可以被拉长、一分为二的 ...... 我们知道存在很强的力抵抗这个过程发生,就如同普通液滴,因为有表面张力存在,可以抵抗其一分为二成两个小液滴。但原子核和普通液滴有一重要不同:它是带电的,而这可以消除表面张力的效果。此时,我们在倒伏的树干上坐下,拿出纸开始计算。一个铀核的电量,我们发现,确实可以大到完全摧毁表面张力的效果,所以,或许,铀核确实像一个摇摇晃晃、不稳定的液滴,一旦有哪怕是轻微的刺激(比如一个中子的撞击)就会一分为二。但还有另外的一个问题。两个液滴分开时,会被相互的电斥力推开,为此需要一非常大的能量,总共大概200MeV,这个能量从哪来?幸运地是,迈特纳记得所谓的填充因子公式,由此她算出,一个铀核一分为二形成的两个核,比起最开始的铀核,轻了大概一个质子质量的1/15。那么,但凡质量少了,就会伴随能量的产生,依据爱因斯坦的公式E = mc^2,一个质子质量的1/15正好等于200MeV。这就是那个能量的来源。所有东西都合在了一起。”

这当中提及的原子核液滴模型最初来自于著名的伽莫夫(George Gamow),他在1928年初将α衰变解释成一种量子隧穿效应。伽莫夫的这个理论如此成功,让物理学家相信只有很小的粒子才可以逃脱原子核。伽莫夫认为组成原子核的粒子是差不多的,借着相互吸引和表面张力聚在一起,就向一滴液滴中的分子那样。迈特纳熟悉伽莫夫的理论。

在伽莫夫的基础上,波尔等在1937年提出,当高能粒子撞击原子核时,就与其合并在一起,形成受激的半稳定复合核,晃晃悠悠如同一个液滴,直到反应结束。反应的结果无非两种,释放能量或者小的粒子。受这些理论影响,之前没有人想过,原子核其实可以发生如此大型的裂解。

一直为中子轰击原子核找寻解释的迈特纳熟知波尔的理论;而在哥本哈根的弗里施本就是近水楼台。姑侄二人珠联璧合,一幅描述铀核裂变的物理图景出现在眼前。

图说:弗里施丨图源:原子遗产基金

新年开始,假期结束,回到斯德哥尔摩的迈特纳,一天后就彻底想通了超铀的问题,并与弗里施交流了细节。迈特纳认识到,所谓的超铀元素完全是子虚乌有,而只是裂变后的核碎片。

鉴于柏林团队之前也发了一些超铀元素的文章,她写信给哈恩,建议可否同时发文,声明撤稿。但这个建议却遭到了哈恩的猜忌,他觉得迈特纳是对文章没有署她名不满。迈特纳只能努力澄清,“误会这么容易就来了,让人伤心。你能否给予我的友谊多一点信任?” 弗里施也写信劝解,“我们当然对你和施特拉斯曼的结果很热心;可以理解,对没有署名,迈特纳起初有点伤心,但此种拒之门外的感受一天后就压了下来,代之的是对这个美好发现的喜悦之情。”

弗里施回到哥本哈根后,也在1月3日就铀裂变询问了波尔的看法。

交谈才进行了5分钟,波尔就完全同意了他们的看法。波尔拍着自己的脑门说,“哦,我们这群人简直是傻瓜!这简直是妙极了!就该是这个样子!’”。在得知弗里施和迈特纳还没有写文章,波尔承诺在他们文章寄出去之前不透露给任何人。

6日、周五,弗里施和波尔又进行了长时间的讨论;次日早上10点29分,弗里施拿着写了2页的初稿赶到火车站,他要在波尔出发赴美之前给他看一眼。但火车即将开动,波尔来不及看,只是接过装在了口袋里。波尔此行是打算去普林斯顿,与爱因斯坦、冯诺伊曼(John von Neumann)、维格纳(Eugene Wigner)等讨论量子理论和核物理中的基本问题。

缺少物理背景的哈恩,对于当下的发现的认知依然模糊。他注意到分裂后原子的质量之和,而不是质子数守恒,乃至爱因斯坦都觉得,他不理解自己的工作。7日,当他再次给迈特纳写信时,依然搞不清楚:“看起来几乎可以肯定,超铀元素还在那,原子重量的和(相符)是一不寻常的巧合”。

迈特纳随即写信告诉弗里施——

“我越是想我们的超铀元素,就越是觉得上次我给你信里描述的大致想法是对的 ...... 哈恩今天来信说,他们实际上相信超铀元素:他们的性质和低的同族元素对不上 ...... 但哈恩和施特拉斯曼又做了一次钡-镭分离,还是一样的结果,因此我不怀疑(铀)分裂成了两个核 …… 目前我还不想告诉哈恩和施特拉斯曼我的 …… 假设,因为如果这是对的,他做实验确认了,那么,因为政治上的原因,他不能引用我写给他的这些信件。不过,如果(我的这些看法写成)文章发表,他是可以引用的 ...... 自然,我十分好奇你和波尔谈过后,对铀裂变有怎样的理论解释,如果结果是好的,如果你同意,我愿意审慎的把如上对超铀元素的解释也加进来。通常,我对于发表是不怎么太在意的,但在我目前这样糟糕的情境下,很不幸,我必须思量这样的事情,借以显示给外人,我并不是那么愚笨。”

就这样,迈特纳和弗里施合作,参考波尔的原子核液滴模型,描绘了中子轰击下,铀核的表面张力较小随时准备一分为二的场景,估算了此过程释放的巨大能量,建议所谓的“超铀元素”其实不过是裂变的碎片,正确地预见了钍的裂变性,指出铀239是第一个真正的铀之上的93号元素的前体。

与此同时,哈恩和施特拉斯曼的论文在1月6日正式发表,次日到达了哥本哈根。弗里施和众人讨论这篇文章,化学家德海韦西(George de Hevesy)说,去年秋天,伊雷娜居里曾告诉他,她从铀中发现了很轻的元素,但显然,她对自己不是很自信,没有发表这个结果——反正,她已经得过一次诺奖了,也不会太在乎了。

事实是,哈恩他们正式发表的文章在1月16日到达了巴黎后,小居里夫妇只能无限懊悔。他们之前已经与中子、正电子的发现失之交臂,这次却再次错过了核裂变。弗雷德里克(Jean Frédéric Joliot-Curie)几日内闭门思过,不和任何人说话。

尽人皆知

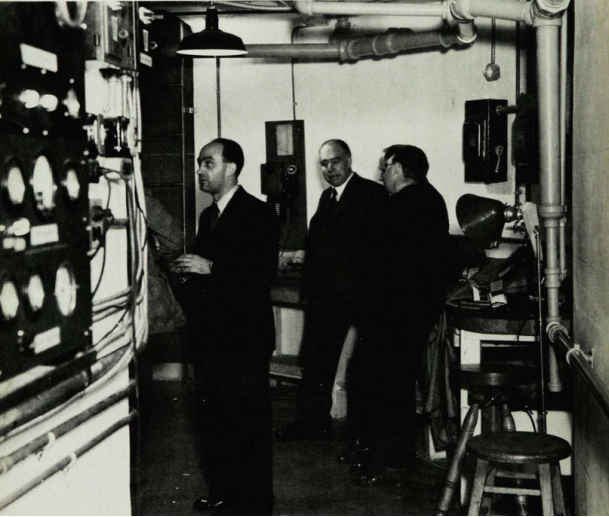

图说:在第五届理论物理会议宣布核裂变后不久,

费米、波尔和罗森菲尔德在卡耐基研究所的地磁学部门丨图源:参考文献7

虽然问题从理论上都搞清楚了,但弗里施没有急着发文章。目前铀裂变的实验证据还仅仅是哈恩发现的钡,他决定再做实验,从物理上直接确证铀核裂变的产生。

在写好理论文章的初稿后,1月8日,弗里施写信征求迈特纳的意见 ——

“用比例放大器试着找到核裂变碎片,你觉得如何?所有的核产物应该有100 MeV的动能,这将造成难以置信的大量离子,即便在α辐射的背景下也可以看得见。”

五天后的1月13日,弗里施做完了实验,第一次直接测到了铀核裂变的产物。三天后的1月16日,他把和迈特纳合著的文章,以及他单独署名的实验文章投给了《自然》。次日,弗里施写信告诉迈特纳——

“昨晚,我写完了文章,大概在凌晨5点寄了航空邮件,这样,今天下午就能到伦敦。做完这些,我就彻底没劲了,所以就没给你写信,现在才给你写。”

在他们合著的文章中,弗里施第一次采用了“裂变”(fission)一词。

原来,在研究所里还有一位来访的美国生物学家阿诺德(William A. Arnold),正好观摩了弗里施的实验。弗里施随后问他,你是在微生物实验室工作,一个细菌分裂成两个,你们怎么称呼这个过程?阿诺德答道:“二分裂(binary fission)”,弗里施追问,只叫分裂(fission)行不行?阿诺德说,行。

最终,弗里施和迈特纳合作的文章在2月11日发表,他单独的实验验证文章在2月18日发表。但弗里施想不到的是,他这样的不紧不慢,差一点就丢掉了优先权。

如前所述,1月7日,波尔出发去美国,除了儿子,还有一位物理学家同行,叫罗森菲尔德(Leon Rosenfeld)。十年前,当罗森菲尔德还是博士后,波尔与他相识,之后一直保持着合作。

这9天的海上航程,罗森菲尔德后来回忆道——

“就在我们登船的时候,波尔告诉我,弗里施刚给到他一个初稿,写了他和迈特纳的结论,说我们应该‘试着理解它’。在整个航程中,天气不好,波尔十分难受,全程就快要病了一样。不管怎样,我们稳步推进,船在还没到美国海岸,波尔已经就完全抓住了这个新的(裂变)过程,以及主要预示的结果。”

波尔太过投入,显然忘记了告诉罗森菲尔德,先不要外传。

1月16日,星期一下午1点,波尔的邮轮停靠在了纽约港口,费米夫妇已经在那里等他。物理学家惠乐(John Wheeler)在上完上午的课后也坐火车赶过来。惠乐在1934-35学年曾待在哥本哈根,在得知波尔即将来普林斯顿后,已提前约好见面。

船靠岸,波尔父子和费米夫妇一起,先暂住纽约;而惠乐则陪同罗森菲尔德前往了普林斯顿。波尔确实信守承诺,他没有把核裂变的消息告诉费米和惠乐。

也恰好是在16日当晚,普林斯顿有一个物理杂志俱乐部例会,惠乐担当主持。罗森菲尔德回忆,会上,惠乐“礼貌地问他”,有没有什么可报告的?罗森菲尔德,“尽管旅途疲累不堪”,却将航程中他和波尔讨论的一切,悉数告诉了在场的物理学家。

消息不胫而走,如病毒般传播开来。

次日,波尔到达了普林斯顿,罗森菲尔德顺便谈起昨晚的会,波尔大为惊骇,焦虑一下子涌上心头。

此时的波尔还没等到弗里施的消息,他立即将在航程中讨论的东西写成了短文章,把铀裂变的物理解释归功于姑侄二人,并在1月20日写信给弗里施,附上文章,请弗里施的秘书抄送给《自然》杂志,“按照我设想的,哈恩的文章已经发表,你和你姑姑的短文也已经提交”。在信的附言部分,波尔提及,他已经在普林斯顿看到了哈恩正式出版的文章。

弗里施依然没有消息。

1月24日,焦灼的波尔再次写信,说他仍然没有收到信以及你们文章的最终版本,“你答应寄给我一个副本的”。

事实上,弗里施自1月16日文章投出去后,过了5天才写给波尔写信并附上了两篇文章的终稿;而他的这份信漂洋过海,直到2月2日才到了普林斯顿。在这期间,局面失控了。

自1月16日晚罗森菲尔德把核裂变的消息广而告之后,物理学家拉比(Isidor I. Rabi)、兰姆(Willis Eugene Lamb)于20日回到哥伦比亚大学,立即把消息告诉了费米。

这也是费米第一次知道,自己搞错了。

他一个月前做的诺奖演说还没有印成文字正式出版,此刻,他加了一个脚注用于补救:“哈恩和施特拉斯曼的发现 ...... 使得有必要重新检查所有超铀元素的问题,因为很多可能最后发现是铀核裂解的产物。”

核裂变的消息继续疯狂地扩散。

1月26-28日,在华盛顿特区即将举行第五届理论物理会议,主题是低温物理。会议组织者得知费米、波尔已经在美后,也给他们补发了邀请。考虑到哈恩的文章已经到了美国,核裂变的秘密已经守不住,波尔在赶去开会的路上,于25日顺访哥伦比亚大学,意在告知费米这一消息。在找不到费米后,波尔将消息转告给了在实验室的安德森(Herbert L. Anderson)。

等波尔一走,费米回来了。安德森刚要和费米说话,费米微笑着先抢过话来:“我想我知道你要告诉我什么,让我解释给你听 …… ”。

原来,费米刚才走掉是和物理学家邓宁(John R. Dunning)商量如何做核裂变的实验,哥大有一台回旋加速器,正好可以拿来做和弗里施类似的验证实验。费米因为也要去参会,先行离去。哥大团队立即着手开始实验验证的工作。

而1月26号开始的会议,主题已经完全偏离,核裂变的消息引爆了全场。波尔告诉费米,弗里施怕是早已经完成了和你们一样的实验。波尔无法阻止他人做实验,但他想保留弗里施的优先权。在会上,波尔宣布了哈恩和施特拉斯曼的实验,以及迈特纳和弗里施有关铀核裂变的解释。

一下子,所有人都知道了,一场争夺不可避免的展开。

不等会议结束,约翰霍普金斯大学、卡耐基研究所地磁学部门的研究者就赶紧进行了实验,在28日会议结束当天宣布验证了核裂变。而在伯克利的物理学家阿尔瓦雷茨(Luis Alvarez)正在理发店理发,从媒体上听到消息后,从座椅上弹了起来,急匆匆赶回实验室,他在1月31日得到了结果 ……

为了进一步挽回局面,波尔在2月7日在《物理评论》上发表文章,还原真实的核裂变的发现历史,确保迈特纳和弗里施的优先权。此外,波尔也在这篇文章中指出,真正发生裂变的不是铀238,而是更加稀缺的铀235。

核裂变已经成了尽人皆知的大热门,文章如雨后春笋般涌现。至1940年1月,当特纳(Louis Turner)撰写核裂变的综述文章时,短短的一年间,列出的文献竟然已经有近100篇。

图说:1966年费米奖颁发给了哈恩、施特拉斯曼和迈特纳

弗里施坐在迈特纳的右边丨图源:参考文献6

尾声

不幸的是,核裂变被发现,用其制造大规模杀伤性武器立即提上了日程。

1939年6月,在英国伯明翰大学,弗里施和佩尔斯(Rudolf Peierls)对铀-235的临界质量做了计算,发现数量级在10千克左右,可搭载到轰炸机上。1940年3月,他们写下了《弗里施-佩尔斯备忘录》(Frisch–Peierls memorandum),英国原子弹计划正式展开。弗里施于1943年去往了美国,并随后参与了曼哈顿计划。

这年的7月12日,物理学家西拉德(Leo Szilard)和维格纳驱车前往了爱因斯坦位于长岛的住处,向他解释有关原子弹的概念,爱因斯坦说道:“我根本就没想过这事。” 他们起草了给美国国务院的信,爱因斯坦在上面签了字。

9月,由海森堡参与的德国核武器项目正式启动。从1940年6月开始,盟军禁止有关核的研究公开出版。1941年10月9日,美国总统罗斯福批准了原子弹研究计划。

1940年5月27日,第一个真正的“超铀元素”被发现。加州大学伯克利分校的麦克米伦(McMillan)和埃布而森(Philip Abelson)在《物理评论》上发表题为“放射性元素 93”的文章,他们将其命名为镎。两人之后都参与了曼哈顿计划。

1944年9月,费米受奥本海默邀请进到洛斯阿拉莫斯。此前一年,他领导的芝加哥1号堆做了临界试验,为核电开启了道路。

1945年8月6日,美军在日本广岛掷下了一颗原子弹,还在英国剑桥附近一所别墅监禁的哈恩从广播中得知了这个消息,他借着酒精才让自己冷静下来;三天后,长崎再遭打击。11月12日,依然还监禁着的哈恩从报纸上得知,自己获得了1944年的诺贝尔化学奖。他的德国同事举杯向他祝贺,但他却不被允许参加12月举行的颁奖典礼。直到1946年1月释放后,哈恩才在年底赶赴斯德哥尔摩,领取了奖金。

而一直在斯德歌尔摩的迈特纳,却是“花自飘零水自流”,经常一个人坐在空荡荡的实验室里发呆。哈恩获诺奖的消息传来,她的一些同行都为她感到不平。等到第二年诺奖宣布,她的希望再次落空。在给哈恩的信里,她不无伤感的说,“我本有机会成为你的诺奖同事,现在这事尘埃落定。如果你感兴趣,我可以和你说说”。哈恩没有回信。

根据诺贝尔奖档案,迈特纳在1924年至1948年间19次获得诺贝尔化学奖提名,在1937年至1967年间,30次获得诺贝尔物理学奖提名。尽管没有获得诺贝尔奖,迈特纳还是受邀参加了1962年林道诺贝尔奖获得者会议。

1966年9月,哈恩、施特拉斯曼和迈特纳一起被授予了“费米奖”,表彰他们发现了核裂变。两年后的7月28日,哈恩去世;几个月后的10月28日,迈特纳去世。弗里施给姑姑写了墓志铭,上面写道:“莉泽·迈特纳:从未失掉仁义的物理学家”。

注释

1.比如,费米将不相容原理应用于理想气体,成就我们今天称之为“费米子”的一类亚原子粒子。(比原子小的粒子称为亚原子,只有两个类别,要不是费米子,要不是玻色子。)之后,他发展出一套描述β衰变(电子从原子核里面发射出来)的理论,成就了我们今天称之为自然界四种基本相互作用之一的弱相互作用。

2.居里夫人的女儿和女婿,Irène Joliot-Curie以及Jean Frédéric Joliot-Curie。

3.所谓的放射性指的是原子核不稳定,能放出α、β或γ射线,然后变成另一种原子核;α粒子是由2个质子和2个中子组成的氦核;β是电子;γ是比X射线还强的电磁波。每一种元素都有著多种同位素,其中大多具有放射性,会衰变成其他同位素,称为放射性同位素;反之,原子核足够稳定,不会发生放射性衰变的同位素,则称为稳定同位素。而放射性元素是指没有稳定同位素的元素,其所有同位素都具有放射性。元素周期表中,43号鎝和61号钷以及所有原子序数为83(铋)以上的元素都属于放射性元素,而其馀原子序小于83的元素都具有至少1种稳定的同位素。

4.铀是在1789年由克拉普罗特 (Martin Heinrich Klaproth) 在沥青铀矿矿物中发现,他以新发现的天王星(Uranus)命名了这种新元素。

5.德国科学家Ida Noddack曾在批评费米的发现时提出裂变的可能,但她没有坚持,后来也被科学界忽视。

参考资料:

[1]

[2]Lise Meitner, A Life in Physics, Ruth Lewin Sime, University of California Press, 1997.

[3]The making of the Atomic bomb, Richard Rhodes, 1986.

[4]Segrè, G.; Hoerlin, B. (2016). The pope of physics: Enrico Fermi and the birth of the atomic age. New York: Henry Holt.

[5]The Last Man Who Knew Everything, The Life and Times of Enrico Fermi, Father of the Nuclear Age, David N. Schwartz, Basic Books, 2017.

[6]A Nobel Tale of Postwar Injustice, Elisabeth Crawford, Ruth Lewin Sime, and Mark Walker, Physics Today 50(9), 26 (1997); doi: 10.1063/1.881933

[7]Revisiting the discovery of nuclear fission – 75 years later, Gerard H. Lander and Michael Steiner, Journal of Neutron Research 18 (2015) 3–12, DOI 10.3233/JNR-150018

[8]Bringing the news of fission to America, R.H. Stuewer, Physics Today 38(10) (1985), 49–51.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号