撰文 | 邸利会

● ● ●

1912年初,46岁的列别捷夫死的时候,仿佛俄罗斯的物理学也同他一起去了。

他患心脏病好多年了,据说有十几年了[1],但直到最近几年才越发难受——即便是短暂散步,赶在寒冷时节,几个小时就会引起心脏病发作。平日里他几乎已经是足不出户,除了往返于公寓和实验室,基本上就呆在莫斯科大学物理研究所。

列别捷夫一直是一个开朗活泼,热情而充满活力的人。年轻时候,他常常光顾剧院、音乐会,可最后两年,随着病情加重,他连这个只需要坐着的文化享受都只能放弃了。有时谈起熟悉的少数几个朋友或熟人,他总是不无遗憾的说,自己没办法像他们那样,继续享受莫斯科这座文化中心所能提供的一切了。他之前喜欢看书,尤其沉迷于托尔斯泰,这位伟大作家笔下洋溢的蓬勃朝气、对人类的爱、对生活的渴望都深深吸引着他。其实,他也是这样的人,可疾病吞噬了一切。每当他在别人身上发现保有的这种热烈,内心就禁不住泛起几分羡慕。[2]

可是,他的过早死亡也难说是自然发展的结果。

01

愤而辞职

早在1890年代,也就是心脏病开始侵扰他的时候,因为学生运动和暴力事件,沙皇政权和学界的关系一直处于紧张状态。1905年革命后,《十月宣言》赋予了俄国有限的君主立宪制,伴随着政治和社会改革,大学也在一定程度上获得了自治。然而,双方的紧张仍未彻底消除,到了1910年的时候,矛盾再次爆发。

这一年,“黑百人团”领袖 V·M·普里什克维奇(V. M. Purishkevich)在第三届杜马的演讲中,呼吁当时的教育部长 L·A·卡索(L. A. Kasso)清除大学中“不受欢迎的分子”。身为极右翼,普里什克维奇以拥护君主专制、极端民族主义、反犹、反共著称。[3]

也是在这一年,11月7日托尔斯泰的逝世引发了学生示威抗议。忧心忡忡的首相斯托雷平(Stolypin)在次年1月11日发出命令,如果大学出现骚乱迹象,地方总督和警察要立即进到校园驱赶学生集会。他还指示各校校长必须禁止所有非学术性质的学生聚会。如此一来,地方院校和校长近五年来享有的校园秩序自主处置权被一笔勾销。

各地的教授委员会随即遵守了首相的命令,但这种“顺从”却激起了学生罢课。

“当学生试图中断教授讲课并要求关闭大学时,政府派出持刺刀的警察巡逻教室。警察受命记录所有被认为参与非法集会学生的姓名,不可避免拘捕了一些实际并不赞同罢课的学生。这些措施使管理学生纪律不再由大学说了算,使校方工作近乎瘫痪。” 《革命时期的科学与俄罗斯文化》一书的作者贝勒斯(Kendall E. Bailes)写道。[4]

紧接着,莫斯科大学和圣彼得堡大学的校长以及助理在咨询过首相和沙皇后辞职。卡索随即解除了莫斯科大学三位高管的教授职务。而首相斯托雷平也表态,绝不允许罢课导致大学停课,拒绝授课的教授必须解雇。政府异常强硬的态度导致双方的矛盾进一步激化。

2月2日,莫斯科大学教授委员会召开会议并向政府发出警告,如果三位教授同事不能复职,其他教职人员也将集体辞职。但这也许正中了政府下怀。总之,卡索和斯托雷平坚持原有立场,不为所动。

最终,莫斯科大学约三分之一的教职工选择了辞职,其中包括了最为知名的物理学家——列别捷夫、N. A. 乌莫夫(N. A. Umov)[5]、V. I. 维尔纳茨基(V. I. Vernadskii)[6]等。

辞职者被政府禁止在国内大学任教,他们不得不另寻出路。几十年后,列别捷夫的亲密学生和助手拉扎列夫回忆道:

“1911年卡索部长对莫斯科大学的破坏让列别捷夫很压抑。列别捷夫是少数没有任何兼职的教授之一,失去了大学的教席,(相当于)直接被扔到了街上。如果其他教授失去了很多,那么列别捷夫则失去了一切。列别捷夫早年拥有的可观资产到此时已大大减少。仅靠这些生活很困难,而且由于列别捷夫也没有了实验室,他的科学生活从字面上看被摧毁了。”[7]

02

本应得的诺奖

列别捷夫为其实验装置制作的各种叶片及其他部件(现存于莫斯科列别捷夫物理研究所)。上方文字说明:”光压实验,P·N·列别捷夫,1901年”。内框尺寸:12×17厘米。(图片来源,见注释[8])

拉扎列夫永远不会忘记列别捷夫这位恩师。在列别捷夫生命的最后十年,不仅是在公务上,在私人关系方面,两人也过从甚密。他称列别捷夫是“第一个俄罗斯物理学派的创始人”,这并非过誉之词。

这个学派的建立要追溯到1891年,那年25岁的列别捷夫在取得德国斯特拉斯堡大学哲学博士学位后,带着满脑子的计划和想法回到了莫斯科。起初,他寄居于另一名教授的实验室,尽管空间狭窄、设备简陋,列别捷夫仍孜孜不倦地工作。

经过几年的不懈努力,1899年,他获得了突破性的第一个结果。次年,在巴黎世界博览会期间举行的国际物理学家大会上,列别捷夫做了有关光压测量的报告。在演讲结束后,开尔文勋爵对另一位与会的俄罗斯植物学家季米里亚泽夫(K. A. Timiryazev)说:“也许你知道,我一生都在反对麦克斯韦,不承认他的光压,而现在开始,你们的列别捷夫用他的实验让我屈服了。”[9]

光对物质施加的压力极其微小,通常被更强的辐射计力和对流力所掩盖,而列别捷夫的实验则充满了巧思,他成功的关键是改进了当时标准的水银泵,获得了极高的真空。

当然,成绩的取得并不是一蹴而就的。拉扎列夫如此描述:“不可能列出所有尝试过的实验变体;只需说完成的装置——用于进行测量的仪器——数量多达二十个。多次看起来实验产生了完全负面的结果,所有次要的干扰力都无法排除,效应无法观察到,而每次列别捷夫都会产生一个直觉,这导致了一个新的实验变体,并最终将构思巧妙的研究带到了令人满意的结论。”

在取得这项举世瞩目的成绩后,列别捷夫接着开始了另外一系列的实验,以证明和测量光对气体施加的压力,这无疑又是一个极其困难的问题。经过另外一个十年,他最终证明了光对气体压力的存在。

光压的系列研究是列别捷夫科研生涯的顶峰。他富有创造力的生命在46岁噶然而止,仅仅留下22篇原创的著述。从他创作活动开始的1899年到1911年,恰好22年,也就是他平均每年才发表一篇文章,并不算多产。

“列别捷夫整天待在实验室里,却只有少量印刷著作,这可能令人惊讶,但这解释了他为解决所提出问题而面临的巨大技术困难。对光压于固体的研究花费了他大约8年的时光;对光压于气体的研究则持续了更长时间——大约10年。如果查阅列别捷夫所有的实验方案、所有的对照研究,我们必须同意维恩(Wien)写给米赫里松(V. A. Mikhelson)[10]的信中所说,列别捷夫’掌握了我们时代无人能及的实验艺术’。” 拉扎列夫回忆道。

事实上,早在1905年,本国物理学家赫沃尔松(Orest Khvol´son)曾提名列别捷夫与苏格兰物理学家杜瓦(J. Dewar )分享物理诺奖。此外,德国物理学家维恩(W. Wien)则作为1911年的诺奖得主提名过1912年的诺奖,三位获奖者,列别捷夫是第一人选,爱因斯坦和洛伦兹可以分享。但列别捷夫没有等到诺奖,他在这一年就去世了。

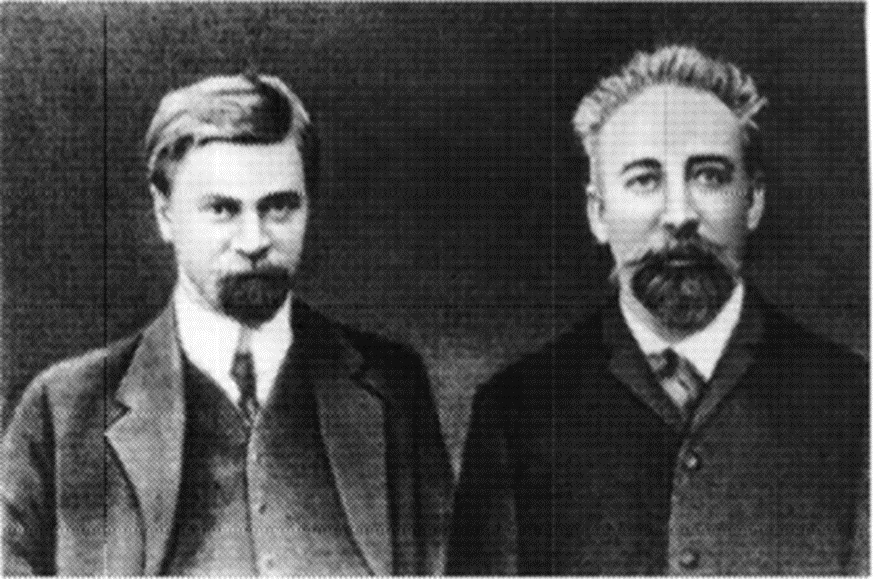

图说:拉扎列夫(左)与列别捷夫(右)。(图片来源见注释[11])

03

俄国的第一个物理学派

有一些物理学家喜欢自我的孤独探索,而另外一些则喜欢集体作战,列别捷夫属于后者。作为个体,他在科研上的杰出毋庸置疑,但他不是单兵作战的孤勇者,更像是一位带兵打仗的将军。

列别捷夫回国五年时只有3位合作者,差不多十年时增加到10位,二十年后的1911年临近其生命的终点时已有28位。同时,他也在大学教书育人,影响了很多人。值得注意的一个特点是,列别捷夫的学生的研究都和他自己的工作密切相关,可以说是同一实验链条中的不同环节,学生们在总建筑师的注视下添砖加瓦构筑起一座宏伟的大厦。[12]

让许多人印象深刻的是他每周的研讨会。几十年后,拉扎列夫依然对第一次参加列别捷夫研讨会的情形记忆犹新——

“在老物理实验室斯托列托夫图书馆的一个小房间里,大约晚上7点,所有当时与列别捷夫共事的物理学家(约10人)都聚集在一张铺着油布的大圆桌周围。…… 稍过7点,列别捷夫从他的实验室走了出来。我已经四年未见他了,时光在他身上造成的变化令我震惊。从一个年轻、修长、英俊、没有一丝白发的人,列别捷夫变成了一个丰满、面带病容、头发半灰的人。这一次,他的面孔,尤其是他的眼睛,给我的触动甚至比我们初次见面时更加强烈。他的眼睛仿佛凝视着远方,越过了你,而他的面容则呈现出一种特殊的精神之美,这种美在他后期的肖像照中为人所熟知。

…… 让我震惊的是,报告人在报告期间不仅会被列别捷夫本人,也会被其他课堂讨论参与者多次打断,要么要求澄清报告中不清楚的要点,要么对某些观点提出异议。整个讨论氛围质朴而无拘无束;人们会不自觉地忘记在场的讨论者中包括早已声名显赫的列别捷夫——那位因短电磁波研究和光压测量而闻名的学者。这里没有等级尊卑,没有倚仗资历的压制,甚至当别人提出有理有据的反对意见时,列别捷夫反而显得颇为愉悦。”

仅仅是在这第一次研讨会上,列别捷夫在实验物理学领域浩瀚如百科全书般的渊博学识令拉扎列夫震撼。研讨会报告中涉及的每一个问题无不是列别捷夫所熟悉的,他对每个议题都能提出若干精辟的见解。

这个研讨会如此的成功,以至于不仅列别捷夫实验室的所有工作人员参加,所有在莫斯科工作的物理学家也都参加。

“在我参加这些集会的10年间,所有当代重大的物理学问题都在听众面前过了一遍。气体放电理论、放射性的发展、X射线、黑体理论、能斯特热定理——所有这些都在讨论的报告中被反映出来;每次列别捷夫本人做报告都是一次盛大的节日。” 拉扎列夫回忆道。

在他的记忆中,那时的列别捷夫身体尚好,研讨会后,他会和大伙会去一个小餐馆,就着啤酒和简餐,聊到深夜。他不仅喜欢,而且善于交谈,比如在谈到瑞士偶遇某位科学家时,他会顺便描绘阿尔卑斯山的雄壮、冰川的美丽、攀登雪山的艰险。是的,徒步旅行曾是列别捷夫最热爱的运动。

那个时候的他多好,他乘坐热气球,热衷登山和徒步,欣赏好书和音乐。他难以抵抗任何新事物的诱惑,那些非传统的、通常不安全的实验尤其吸引他的注意。在伦琴1895年发现X射线后,他立即进行了实验,因此烧掉了胡子。他的笑,很富有感染力,就如同开头的肖像照那样。[13]岁月摧毁了他,有谁能想到,像他这样世界闻名的科学家有一天也会被赶出校门?

此罗蒙诺索夫肖像由拉扎列夫为出版其1925年9月13日在科学院全体会议上的演讲而绘制,该演讲纪念俄罗斯科学院成立 200 周年。(图片来源见注释[11])

04

与先贤的对话

历史像一面镜子,但常常折射出今人的影子。1911年恰逢“俄罗斯科学之父”罗蒙诺索夫(M. V. Lomonosov)诞辰二百周年,列别捷夫怀着沉痛的心情写了一篇纪念文字。[14]

“我意识到我很快就要死去,但在死亡面前保持着内心的平静;我只是非常遗憾,未能完成我为祖国利益、科学进步和科学院荣耀所承担的一切,而今,在我生命终结之时,不得不看到我所有美好的事业将随我一同消逝。” 这段罗蒙诺索夫与施特林的谈话被放了文章的开头,开启了仿佛是列别捷夫的一系列“顾影自怜”式的独白——

“通过他的老师沃尔夫(Wolff)的例子,罗蒙诺索夫看到,富有成果的科学活动不仅取决于科学家个人的研究,还在于建立培养学术工作者的学派;他在马堡清楚地认识到,德国大学的科学力量恰恰在于知识的连续性。”

“为独立科学活动做好了充分准备、充满活力、健壮、渴望以最广泛的方式运用自己能力, 30 岁罗蒙诺索夫回到了祖国。”

……

“罗蒙诺索夫被迫首先获取工作的手段,并决定建立俄罗斯第一个科学实验室,在那里他能够进行研究,并为初出茅庐的年轻研究人员提供在他指导下工作的机会。”

“直到第一次申请六年之后,罗蒙诺索夫终于有了一个狭小、设备简陋的化学实验室可供使用,他可以在那里开始教学和工作。”

最后这句话描述的情形显然有些失真,根据一些学者的研究,罗蒙诺索夫的实验室绝不能被称为“狭小”和“设备简陋”。透过罗蒙诺索夫,列别捷夫显然说的是自己一开始工作时实验室的情况。[15]

在谈到这位先贤建立大学和中学的情况时,列别捷夫赞叹道:“可以公允地说,在彼得大帝之后,俄罗斯的文化进步归功于米哈伊尔·瓦西里耶维奇·罗蒙诺索夫胜过其他任何人。”

然而,列别捷夫的纪念文字并不像通常看到的那样,满篇的颂歌。他也注意到,由于外部环境的限制,罗蒙诺索夫的很多著述都只是开了个头就没了下文,这种“虎头蛇尾”的观感不能不说是一种遗憾;而他一手创办的大学,“本应成为俄罗斯的科研中心和学术堡垒,但在对其科学价值与需求可能存在认知偏差的后继者手中,它们逐渐沦为普通的教育机构。”

最终,列别捷夫得出了如下的沉痛结论——

“罗蒙诺索夫倾尽心血为俄罗斯创造孕育本土英才的环境——然而两百年来俄国在这方面进展甚微。当我们研读杰出科学家的成就时,会发现其重大突破往往并非得益于俄国的科研环境,而是克服环境障碍的结果:或是凭借其非凡品格,或是借助有利的机缘巧合,唯有少数胜利者得以让姓名、思想与功绩被俄国社会广知。只需询问那些熟知俄国科研现状(与罗蒙诺索夫时代何其相似)并正与之抗争的学界中人,便会惊觉有多少进行中的前沿研究被迫中断,有多少明明璀璨的天才就此湮灭——这些数字令人触目惊心。”

这段话又何尝说得不是他自己。

05

最后的时光

列别捷夫的实验室成员小组。该照片拍摄于列别捷夫1912年去世后不久。中间一排坐着的从右往左第四位为拉扎列夫。最后一排站立的从左到右第七位为瓦维洛夫。(图片来源见注释[1])

随着列别捷夫离开莫斯科大学,其一手创设的研究团队也就此瓦解。物理研究所人去楼空,他曾经工作的实验室,用季米里亚捷夫的话来说,“荒芜之境令人窒息”。加上乌莫夫等其他物理学家的一道离开,整个莫斯科大学的物理研究至此一落千丈。[16]

被政府“赶走”的学者,包括列别捷夫在内,只能向一些私人基金会和机构寻求支持,如列坚佐夫实验科学及其实际应用促进会(Ledentsov Society for the Promotion of Experimental Science and Their Practical Applications)。

列坚佐夫(Khristofor Semenovich Ledentsov)本是一名商人,1909年据其遗嘱成立以他名字命名的学会,会长是乌莫夫,列别捷夫是科学指导。据说,该学会的资本甚至比诺贝尔基金还多,且它为俄罗斯科学发展分配的资源也多于沙皇政府。提句后话,这个学会在1917年布尔什维克革命后被解散,财产划归国有。[17]

列坚佐夫学会利用捐赠基金的利息,以类似于同行评议的方式,每年向主要的理论与应用科学学者发放资助,总额在6万到8万卢布。很多著名的科学家,如生理学家巴甫洛夫(I. P. Pavlov)、生物地球物理学家维尔纳茨基,列别捷夫都获得过资助。资助金额从个人的 35 卢布到实验室的1,500 卢布不等,涵盖了启动经费、专利奖励,以及对某些组织(如俄罗斯物理化学学会)的出版补助。[18]

除了私人的基金会,向列别捷夫伸出援手的还有沙尼亚夫斯基莫斯科市人民大学(the Shanyavskii Moscow City People's University)。

沙尼亚夫斯基是一位波兰裔的俄罗斯将军,后来做了金矿主,在他的资助下,这所大学得以存在和发展。沙尼亚夫斯基热心教育和科学,也许可以用1905年他写给教育部长信里的一句话概括:“单靠手脚是办不成事的;还需要聪明的头脑”。这所大学的理念也远超同时代大学,据说无论你的出身、教育背景、性别、年龄、民族或宗教信仰,都可以加入。

正是在这些私人机构的支持下,列别捷夫开始重新建立其实验室。他对科学的热爱也不允许他放弃,即便承受着如此重的打击。

他已经离不开科学,正如他在信里写的,“我从未想过一个人会对科学如此依恋……日复一日,我越来越热爱物理……我再也无法理解没有物理如何生活”。他也曾谶语般的说过这样的话,“把我流放到堪察加半岛吧,但把我的学生留给我,我会建立一个新的实验室。”[19]

这时,列别捷夫的心脏病越来越严重,他不得不前往海德堡治病。8月5日,在谈到下一步如何安排实验室的计划时,列别捷夫写信给拉扎列夫:“今天收到了(诺贝尔研究所所长)阿伦尼乌斯(S. Arrhenius)一封非常友好的信,他显然坚持要我去斯德哥尔摩。我仍然认为应该选定(俄国)度量衡总局:在那里我们将在一起,而且也许一切都会顺利安排好的。”

在他逗留国外的最后几个月,位于列别捷夫公寓所在地、梅尔特维巷(字面意思是“死巷”)20号的实验室组织工作已接近完成。8月16日,得知消息的列别捷夫回信给拉扎列夫:“几天后我将抵达莫斯科,并将由衷地高兴亲眼确信,我们将在’死巷’与您一起做’活生生’的事业。” [20] 这真是句不吉利的玩笑话。

9月,列别捷夫回到了莫斯科,但他已时日无多。莫斯科大学杰出教授出走,腾出的空间被很多平庸者占据。教育部长卡索以轻蔑的态度对待留下的自由派教员,设法将他们从莫斯科或圣彼得堡大学调往更为保守的地方大学,同时从外省调入保守派教授填补空缺。[21]

列别捷夫眼看着自己艰难开创的事业遭到重创,同时,他也看不到有任何的力量可以阻止这种破坏。1912年3月1日,他因心力衰竭,溘然长逝。旗帜倒下,俄罗斯的物理学如同陷入了漫漫长夜。[22]

06

尾声

列别捷夫死后,拉扎列夫成了他的衣钵传人。过了几年,在十月革命的前夕,拉扎列夫当选为正式院士。他得到了很多老院士的推荐提名,承载了延续列别捷夫学派的希望。与此同时,在拉扎列夫的监督下,师徒生前构想的莫斯科科学研究所物理研究所(PI MSI)也落成开放。

两年后的1919年,这个研究所划归了人民卫生委员部,并转变为生物物理研究所,拉扎列夫任所长直至他1931年3月被捕。拉扎列夫被捕后,之前的研究员均遭解雇,科学设备被盗,生物物理研究所被移交给最高国民经济委员会(the Supreme Council of the National Economy ),变成了一个研究课题可疑的特殊任务化学研究机构。

1934年夏,苏联科学院从列宁格勒搬迁到莫斯科,原生物物理研究所大楼被新成立的科学院物理研究所占据,并命名为列别捷夫研究所。第一任所长是拉扎列夫的学生瓦维洛夫。

列别捷夫研究所此后获得了政府大量资源,日后成为了苏联最为成功的物理学研究中心,一共诞生了7位诺奖得主:切伦科夫(Cherenkov)、弗兰克(Frank)、塔姆(Tamm)共同获得1958年诺贝尔物理学奖,巴索夫(Basov)和普罗霍罗夫(Prokhorov)获得1964年诺贝尔物理学奖,萨哈罗夫(Sakharov)获1975年诺贝尔和平奖,金兹堡(Ginzburg)获2003年诺贝尔物理学奖。

列别捷夫如果泉下有知,当十分欣慰。

参考文献:

[1] Svetlana G. Lukishova, Anatoly V. Masalov & Victor N. Zadkov (2021): Icons of Russian Physics: From the Lebedev Scientific School in Physics to the Lebedev Physical Institute, Contemporary Physics, DOI: 10.1080/00107514.2021.1959096

[2] P. P. Lazarev, My recollections of P. N. Lebedev, UFN, 1962, Volume 77, Number 4, 571–582. 本文中所引的拉扎列夫的回忆均引自这篇文章。

[3] Paul R. Josephson, Physics and Politics in Revolutionary Russia.. University of California Press, Berkeley, 1992.

[4] Kendall E. Bailes, Science and Russian Culture in an age of Revolutions, V. I. Vernadsky and His Scientific School, 1863 - 1945.

[5] 1896年亚历山大·斯托列托夫(Aleksandr Stoletov)逝世后,乌莫夫接任莫斯科大学物理系主任。他与列别捷夫共同积极参与了莫斯科大学物理研究所的创立工作。乌莫夫组织创建了多个教育协会,并连续十七年担任莫斯科自然探索者协会主席。他是最早认可相对论重要性的俄罗斯科学家之一。1911年,为抗议政府的反动行径,他与其他多位知名教授一同离开莫斯科大学。乌莫夫于1915年在莫斯科逝世。参见维基百科对乌莫夫的简要介绍。

[6] 韦尔纳茨基(1863–1945),莫斯科大学校长助理,列坚佐夫协会成员,与列别捷夫关系良好,他也一起辞职离开了莫斯科大学。他是俄国及苏联矿物学及地质化学家,被认为是地球化学、生物地球化学和放射地质学的创始人之一。他于1922年创立国立镭研究所(the State Radium Institute)并担任所长。该研究所隶属于科学院,并受人民教育委员会科学机构总局(the Principal Directorate of Scientific Institute of the People’s Commissariat of Education)的管辖 。研究所内设立了三个部门:物理、化学、地球化学和矿物学。 韦尔纳茨基本人领导地球化学和矿物学部门。

[7] 同注释2。

[8] A. V. Masalov, P.N. Lebedev – first experiment on measuring light pressure, Chapter in Springer Series in Optical Sciences · January 2019 DOI: 10.1007/978-3-319-98402-5_12

[9] 同注释1。

[10] 参见Predvoditelev, A. S. (1962). V. A. Mikhelson: The Founder of the Physics of Combustion in Russia. International Journal of Heat and Mass Transfer, 5, 435–438. V·A·米赫尔松最著名的是关于爆燃气体混合物的着火研究。尽管在他之前该问题已被众多学者广泛研究,但正是这项成果使他声名显赫,并成为俄罗斯燃烧与爆炸物理学这一重要学科分支的奠基人。

[11] G. A. Mesyats, P. N. Lebedev Physical Institute RAS: past, present and future, UFN, 2009, Volume 179, Number 11, 1146–1160

[12] Yu. A. Khramov, Petr Nikolaevich Lebedev and his school (On the 120th anniversary of the year of his birth), Usp. Fiz.Nauk 29, 585-597 (December 1986)

[13] 同注1

[14] P N Lebedev, In memory of the first Russian scientist (1711 - 1911), Uspekhi Fizicheskikh Nauk 181 (11) 1183 - 1186 (2011) DOI: 10.3367/UFNr.0181.201111d.1183, Translated by E N Ragozin; edited by A Radzig

[15] 根据 N·M·拉斯金和 V·P·巴尔扎科夫斯基的研究确定,M·V·罗蒙诺索夫的实验室绝不能被称为“狭小”和“设备简陋”。参看注9中编辑的注解。

[16] 参见拉扎列夫自传,https://www.pseudology.org/science/LazarevPP.htm

[17] V V Ragulsky, About people with the same life attitude: 100th anniversary of Lebedev's lecture on the pressure of light, Physics - Uspekhi 54 (3) 293 - 304 (2011) .

[18] 同注3.

[19] 同注12

[20] 同注2.

[21] 同注3.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号