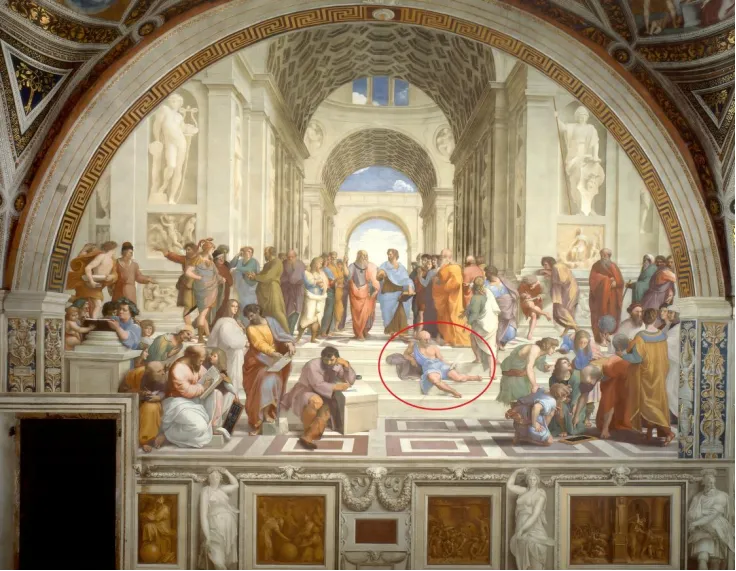

拉斐尔《雅典学园》(1511)

湿壁画,现存梵蒂冈教皇签字厅

撰文 | 刘钝

● ● ●

在拉斐尔的名画《雅典学园》中,以柏拉图和亚里士多德为中心分别排列着50多位人物,大致可以分成前后两群,而在中间,一个斜倚在台阶上的人旁若无人地阅读,茕茕孑立,孤影相吊,显得格外突出,他就是犬儒学派的代表第欧根尼(Diogenes,约前412-323)。

图2 拉斐尔《雅典学园》中的第欧根尼

犬儒学派诞生于古典希腊文明由盛而衰的转型期,与波斯人的战争消耗了希腊人的资源,雅典与斯巴达争霸的失败导致城邦民主制度的危机,同时也对公众心理产生了消极影响。犬儒学派的创始人安提斯泰尼(Antisthenes, 约前445-约前365)是苏格拉底的弟子,亲眼目睹了老师饮鸩自尽,对世事的险恶和人生的幸福有了深刻的反省。他看透了人世间的虚伪,鄙弃功名利禄与荣华富贵,自愿放弃舒适生活,提倡清心寡欲、回归自然与内在的美德,与骑着青牛出函谷关的老子,或者向往“曳尾于途中”的庄子有一比。

安提斯泰尼的追随者们被称为Κυνικοί(英文Cynics),这个希腊词根含有“狗”的意思,来源有两说:一说安提斯泰尼经常在雅典卫城墙外一个名为“快犬”(Cynosarges)的运动场授徒;另说乃是嘲讽他们的生活如同猪狗一样。早期的犬儒学派痛恨人类的放纵,标榜内心的德性,摒除一切奢侈和享受,以及文明带来的奇技淫巧,这种思想对后来的斯多噶主义产生了深远影响。后期犬儒主义者仍然保持着蔑视权威与世俗的传统,但却日益丧失对自身道德的要求,愤世嫉俗变成玩世不恭与自甘堕落的遁词。

现代汉语中的“犬儒”和“犬儒主义”是清末学者从东瀛借过来的,日本的首作俑者可能是西周(1829-1897),也有人认为是井上哲次郎(1855-1944)或别的什么人。无论在西方还是在东方,如今“犬儒”这个词(或其派生物)主要是贬义,常用来比喻某类混吃等死盼天黑(躺平)的心态,较少有人关注其思想中鄙夷世俗与权贵、追求自由与心灵美德的因素。

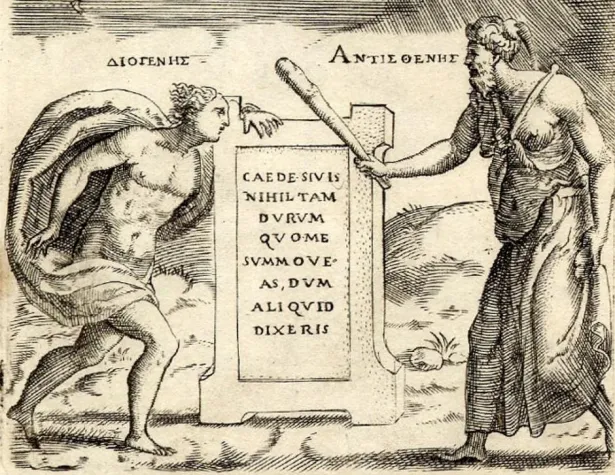

犬儒学派最有影响的人物是被拉斐尔画入《雅典学园》的第欧根尼,他生于黑海南岸的希腊殖民城市锡诺普(Sinope,今属土耳其),因参与了父亲造币引起的风波而被逐出城邦,长期活跃于希腊本土的雅典与科林斯。其真实生平很难说清,但是古代文献中留有大量关于他的传闻轶事。据说他在雅典被安提斯泰尼的苦修学说深深吸引,上门请求指导,后者不予理睬并用棍子驱赶他。第欧根尼忍着击打,最终成了安提斯泰尼的门生。图3是16世纪意大利雕刻家与版画家博纳索内(Giulio Bonasone,1531—after 1576)的一幅书籍插图,描绘了安提斯泰尼以奇特方式收徒的场景。画面中石碑上的拉丁文写着:“你想打死我就来吧。只要你说一句话,就能把我带走,这不是什么难事(Caede si vis. Nihil tam durum quo me summoveas, dum aliquid dixeris)。”

图3 博纳索内《安提斯泰尼与第欧根尼》(1555)

博农(Achillis Bocchii Bonon)《宇宙论问题集》插图

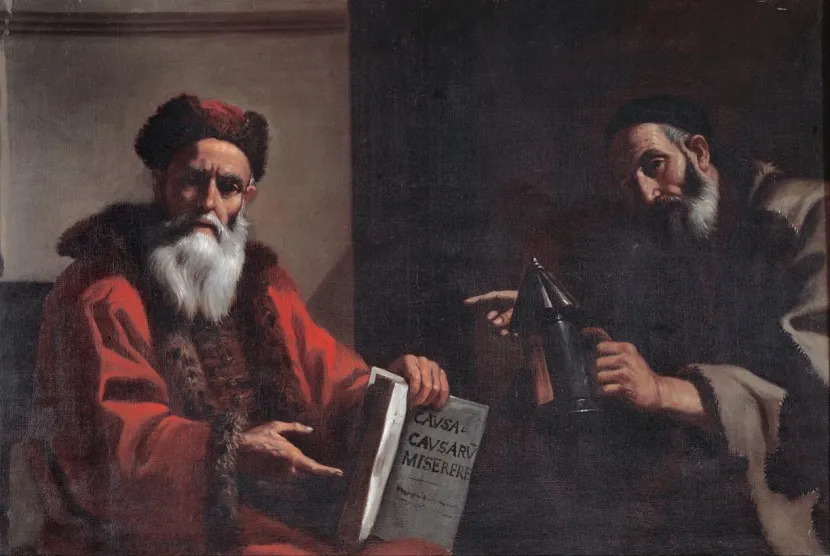

还有一个传说是他曾到柏拉图的学园踢场子,因为他厌恶抽象的观念论,听说柏拉图把人定义为“没有羽毛的两足动物”,他就捉了一只鸟剥光了羽毛后跑到阿坎德米(柏拉图学园所在地),大声地喊道:“瞧啊,这就是柏拉图的人。”这个传说听起来就是杜撰的,没有证据显示第欧根尼曾经与柏拉图同场竞技。图4是意大利巴洛克画家普雷蒂(Mattia Preti,1613—1699)的作品,左边的画中人是柏拉图,手中展开的书页上可以辨认的文字,有人说是“奇妙原因之原因”,表现了柏拉图追求现象背后的终极“理型”(Form),即万物最终完美的原因;而第欧根尼擎着一盏油灯,其象征是一个具体的、可用来辨明真伪善恶的工具。

图4 普雷蒂《第欧根尼与柏拉图》(1649)

现藏罗马卡比托利欧博物馆

油灯是第欧根尼的标配,据说他白天也提在手上,目的是要寻找真正诚实的人,就如德国画家蒂施拜因(Goethe Tischbein,1751—1829)描绘的那样。

图5 蒂施拜因《第欧根尼寻找一个真正诚实的人》(1780年代)

收藏处不详

根据多种文本塑造的第欧根尼形象也很多,通常是个衣不蔽体或破衣褴褛的中老年人,除了油灯之外,有时还拄着一根棍子或跟着一只狗。图6是他家乡锡诺普建立的一座雕像,这个黑海之滨的城市如今是一个旅游圣地,第欧根尼则是它的一个重要名片。

图6 锡诺普海边的第欧根尼石雕像

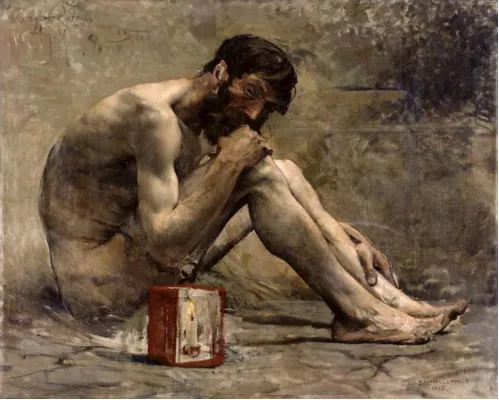

法国19世纪自然主义画风的巴斯蒂安-勒帕吉(Jules Bastien-Lepage,1848—1884)笔下的第欧根尼一丝不挂,画面中唯一的道具是提灯。

图7 巴斯蒂安-勒帕吉《第欧根尼》(1873)

现藏巴黎莫奈美术馆

下图是17世纪意大利巴洛克画家兰盖替(Giovanni Battista Langetti,1625—1676)绘制的第欧根尼像。有人称画中人的手指传达了一个轻蔑的情绪,今日西方人翘中指的骂人的习俗就源于第欧根尼,用到这幅画上恐怕有些牵强。

图8 兰盖提《第欧根尼》(17世纪)

收藏处不详

传说第欧根尼常年住在一个木桶(也有人说是装死人的泥瓮)里,全部的财产就是这只栖身的桶(或瓮)、一件烂斗篷、一盏油灯,还有一支棍子。19世纪法国学院派画家杰罗姆(Jean-Léon Gérôme, 1824—1904)对此给出了生动的描绘:半裸的第欧根尼坐在铺着干草的泥瓮里,手里正在摆弄他那盏油灯,四只狗围在身边,还有一只在其背后的广场游荡,远方依稀可见集市和神庙。

图9 杰罗姆《第欧根尼》(1860)

现藏美国巴尔的摩市沃特斯美术馆

有几个关于第欧根尼与亚历山大大帝的故事广为流传,其中影响最大的一则出自罗马作家普鲁塔克(Plutarch,46-120)的《希腊罗马英豪列传》,后来成了许多艺术家创作的素材。话说亚历山大征服了希腊本土各城邦之后,在科林斯举行的地峡运动会上被推为统帅,决定向希腊世界的宿敌波斯发起战争。各城邦的政要与哲人纷纷赶来拜访与祝贺,有点像我们春秋时代的诸侯会盟,在当时是一件惊天动地的大事。出乎预料的是,近在咫尺的第欧根尼却无动于衷。普鲁塔克写道:

等到亚历山大前去拜访,发现他正躺着地上晒太阳。第欧根尼发现很多人走到身旁,稍微抬抬身子,用一种降尊纡贵的神色望着亚历山大,等到亚历山大很客气问他有什么地方可以效劳的时候,他说道:“很好,请你站开一点,不要挡住阳光。”有如赤子之心的回答使得亚历山大深深受到感动,这个对他不理不睬的人竟然具备视富贵如浮云的伟大气质,让他极为惊奇。他们离开之际,随行的人嘲笑哲学家的说话竟然一点都不懂人情世故,他却告诉他们,如果他不是亚历山大的话,也愿意做一个像第欧根尼那样的人物。

——《希腊罗马英豪列传》第VI册, 171页①

艺术家当然不会放过这样的好故事。意大利画家塞巴斯蒂安·里奇(Sebastiano Ricci,1659—1734)的画面充满巴洛克的流光溢彩(图10)。法国画家尼古拉斯-安德烈·蒙西奥(Nicolas-André Monsiau,1754 —1837)则透露着新古典主义的英雄气概(图11)。

图10 里奇《亚历山大大帝访问第欧根尼》(c. 1700)

私人收藏

图11 蒙西奥《亚历山大大帝访问第欧根尼》(1818)

现藏法国鲁昂(Rouen)美术馆

下图是希腊当代雕塑家瓦西雷欧(Achilles Vasileiou)的青铜雕塑,现在放置在科林斯城的一个滨海广场上。

图12 青铜雕塑《亚历山大大帝与第欧根尼》

另有一个来源不甚明了的传说同样表达了第欧根尼对权贵的藐视,说是亚历山大大帝发现第欧根尼全神贯注地盯着一堆人骨碎片,于是问他在找什么东西,第欧根尼回答道:“我想寻找令尊大人(马其顿国王腓力二世)的遗骨,但是无法将它们与一个奴隶的骨头区分开来。”

对于雅典人和科林斯人,亚历山大也是一位征服者。普鲁塔克站在为广义的希腊-罗马传统宏道的立场,褒扬亚历山大的宽宏大度和对哲人的尊重,当然不会考虑第欧根尼的心理活动。如果史上确有其事,第欧根尼的倨傲轻狂是否包含着一种对入侵者的鄙视呢?这不禁使人想到竹林隐士的若干行迹——且不说嵇康至死也不同司马氏合作,消极的抵抗往往以放浪形骸的怪异方式呈现:阮籍醉酒避亲和白眼看人,刘伶纵酒放达和以屋室为裈衣,阮咸晒裤衩并与猪共饮,这些行为艺术与第欧根尼的态度有异曲同工之妙。往事越千年,历史剧却在人类社会的舞台上反复上演,只是换了布景和演员而已。

西方这一主题的艺术作品多不胜数。下面仅提供几幅相关的油画,图题都是“亚历山大大帝与第欧根尼”,不再逐一详述。

图13 德·克雷尔(Gaspar de Crayer)(17世纪)

现藏纽约大都会美术馆

图14 里奇(Sebastiano Ricci)(c.1700)

收藏处不详

图15 甘多尔菲(Gaetano Gandolfi)(1792)

收藏处不详

图16 加梅林(Jacques Gamelin)(18世纪)

现藏法国卡尔卡松(Carcassonne)美术馆

第欧根尼名声大噪,一定程度上与他的怪异举止有关,毕竟吃瓜群众比学究要多得多,古今中外概莫例外。最后让我们来欣赏英国唯美主义画师沃特豪斯(John William Waterhouse,1849-1917)的画:听说科林斯来了一位有学问的怪人,喜欢猎奇的贵妇小姐们纷至沓来,想要看一眼这位不食人间烟火的哲人到底是个什么模样,或许还要逗引他开口,以便作为家庭晚餐或社交场合的谈资。

图17 沃特豪斯《科林斯妇女与第欧根尼》(1882)

现藏悉尼新南威尔士美术馆

聊到这里,忍不住想脱稿谈点题外的花絮(与犬儒无关),先引述自己多年前的一篇小作文:

不知怎么回事,看到这幅图画(图17),笔者就想起前些年被人炒成“网红”的上海人沈先生。平心而论,沈先生爱读书,谈吐也还不俗。他在城市的一个偏僻角落过着拾荒流浪的生活,那是他个人的选择,没碍着别人的什么事。从流传出的几段视频可以看出,他无意搞行为艺术,更不想被人围观和炒作。可是无聊的看客和无良媒体偏偏不放过他,连日来看热闹的观众蜂拥而至,个别媒体和所谓文化公司派人日夜守候,网上还出现了“大师在流浪,小丑在天堂”的蛊言。更有新奇者,一些妆扮入时的中青年女性花团簇锦般地围着“沈大师”合影,后来连“沈师母”都现身了。

终于,一天清晨,被吃瓜者砸了场子的沈先生失踪了。不知道沈先生现在哪里?愿他过得好,流浪,拾荒,读书,一个人静静的。(《科学文化评论》2019年12卷2期,128页)

终究,聪明睿智的沈先生也没能逃脱资本和无聊看客的追捕,这出重新开锣的戏怎么收场无人知晓。可以肯定的是,沈先生无须去医院,需要的是那些围观者和录视频挣流量的人们。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号