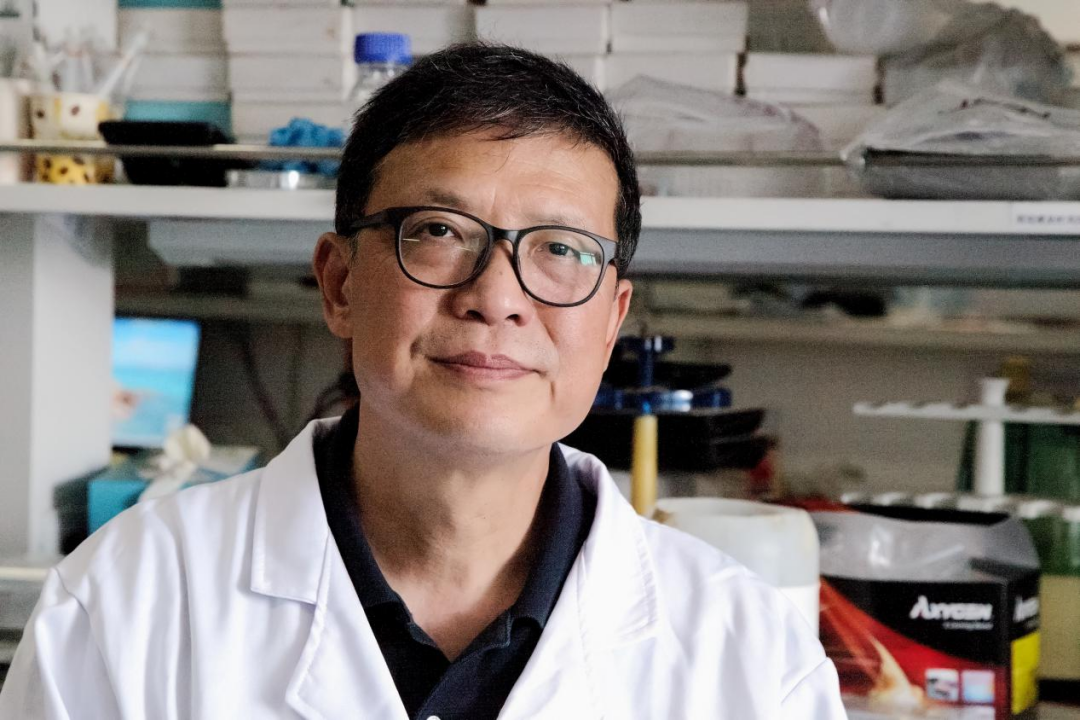

周俭民近影,李涵冰摄

撰文 | 李涵冰

编者按

周俭民说:我就是个普通人。

然而,这又是一个“不太容易被人左右”的普通人。

在“学好数理化,走遍天下都不怕”的80年代,受生物老师讲的遗传学的吸引,他放弃父亲希望他读的物理系,选了生物系;

做博士后时,他放弃了两位大牛科学家,选择了一位年轻的教授;

回国时,他选择了既无行政级别又无事业编制的体制外研究所——北京生命科学研究所,与研究结构生物学的柴继杰开始了近20年的合作;

十多年后,两人的研究成果——被誉为植物抗病领域“里程碑式”发现——外形像一朵紫荆花的抗病小体,与一段双螺旋DNA、两片绿叶一起,成为2023国际分子植物与微生物互作学会双年会的会标。

凭借这项工作,他与柴继杰共同荣获2023年未来科学大奖—生命科学奖。

就在前不久,《知识分子》的专栏作者李涵冰,对在植物免疫领域领域工作近30年的周俭民进行了专访。

“希望我做个勤俭的人”

为何叫周俭民?

“名字是我爸爸起的,大概是希望我做个勤俭的人。”他说。

周俭民的爸爸1933年出生于无锡农村,南京地质学校毕业后被保送到成都地质学院(现成都理工大学),毕业后在四川省地质局(现四川省地矿局)工作,一直生活在成都。

19966年全家福,自左至右为:妈妈、周俭民、奶奶、哥哥周蜀华、爸爸。 周俭民供图

周俭民出生于1964年,上面还有个哥哥。说起少年生活,周俭民用了四个字“物资短缺”——买粮买油、买肉买菜全靠票,实行配给制。“75年是特别困难的一年,蔬菜都不够吃。我还非常清楚地记的一件事儿:一天天不亮我就到国营蔬菜店排队买菜,等到菜店一开门,排队的人一拥而上,挤到柜台边去抢菜。”他笑着说:“我那会儿个小,瞬间被挤到一边儿。人散后,菜架上只剩几根残缺的胡萝卜,只好大哭着回家。”

当时这个少年并不知道,多年后他会选择农业相关科研作为终生职业。

尽管有这样不愉快的经历,周俭民还是觉得自己的童年、少年“非常幸福”:“总体还好,没有吃不饱饭的问题,就是没有太多的肉吃。另外,自己没受什么挫折、灾难。‘文革’期间有的孩子随父母下放到农村、有的挨批斗,这些经历我都没有。”

周俭民至今不忘的,还有父亲的心灵手巧。除了会烧菜,他还会做很多事,包皮蛋、腌萝卜、做榨菜、养蚕缫丝……“我和哥哥就在一边帮忙,挑水、洗菜、洗衣服、养鸭子这些活儿我都会干,挺有乐趣的。”

爸爸帮我改志愿

周俭民家住的“地质大院”里有所子弟学校,他的小学、初中就是在这里读的。

“父母对我的教育比较重视,老师的作业肯定要做,成绩不理想会被批评,但也没硬逼着去学。”他不无调侃地说,“我小时候淘气,念书谈不上特别优秀,初中一直第三,高中不堪。”

1978年初中毕业填报志愿时,他面临两个选项,一个是填中专,毕业后就可以直接工作;一个是上高中。他当时觉得早日工作能迅速摆脱父母的管教,就填了中专。“我爸出差回来知道了特别生气,赶紧跑到招生办改志愿,让我读高中。”周俭民的话里透着感激,“如果没有老爸这个决定,我可能早已从工厂光荣退休。”

在成都五中(现成都石武中学),生物老师讲的遗传学深深吸引了他。“在那之前,对生物学的理解就是花花草草、植物动物什么的,这位老师的课让我第一次得以窥探生命科学的微观世界。”

高中毕业考大学填志愿时,父亲建议选川大物理系, “但我填的第一志愿却是生物学。对于我的选择他也没生气,还是比较宽容的。”

“我不太容易被人左右”

说到大学,周俭民很庆幸“自己受没有太多的干扰”。

“当时我们这个遗传班挺叛逆的,同学们普遍不听老师的指导,专业课不愿学。”他回忆说,当时也不知道是从哪儿来的风,黑格尔哲学、诗歌、量子力学和文学成为时尚。

周俭民自称“比较小众”,专业课学的很用心:“大学期间我在男生里面成绩非常好,当然有的女生比我好一点。”

大学时的周俭民。 本人供图

“我不太容易被人左右,不喜欢跟在别人后面走。这可能是天性,应该是从我爸那儿遗传来的。”他父亲是五几年上大学时就入党的老党员,遇事独立判断,“在‘文革’中,我爸从来不跟风,不相信激进的宣传。他属于‘保皇派’,经常给被批斗的人打圆场。闹得凶的时候,他的很多大学同学躲到我们家。”

决定命运的旁听课

1984年大学毕业考研究生,周俭民直接报了中科院遗传所。遗传所与地理所等几个所的所在地,当年属于北京市的北部郊区,周围都是稻田,生活配套设施很差,被戏称为“中科院的西伯利亚”。当时研究生宿舍是南沟泥河农场的一栋两层小楼,条件非常艰苦,冬天不通暖气,洗完的毛巾第二天就冻成了硬疙瘩。

但周俭民还是觉得自己念研究生的时光非常快乐:“我们一群研究生做完实验回来,傍晚就在晒谷子的水泥地上踢足球,非常开心。”

比这更让他开心的,是一门旁听课。1985年,导师周嘉平推荐周俭民去北京农学院(现中国农业大学)旁听曾士迈老师讲《植物免疫》课,他天天骑着自行车到那边去上课。“那门课棒极了,曾老的课不仅知识面广,而且英语字正腔圆,非常地道。”

更让他难忘的,是曾老师讲的弗洛尔假说。上世纪40年代,美国植物病理学家弗洛尔(Harold Flor)提出了“基因对基因”假说:植物携带抗病基因,可以识别病原微生物的致病基因,并与之精准匹配,从而引发植物的免疫反应。

“我听了之后感觉太神奇了。”周俭民说,“虽然我当时还没有做这方面的工作,但一直就忘不掉这个事儿。”

在他心里埋下的这颗种子,多年后在美国萌发。

到了美国才开始知道什么是科学

1989年,周俭民到美国普渡大学园艺系读博士,专业是植物分子学。

“到美国第一学期非常吃力。”他回忆说,“学了十年的英文,感觉跟没学一样。”

上课听不太懂,周俭民就借老师的讲义、同学的笔记,下课后自学。当时考试实行打分制,分A、B、C、D等。学校有规定:平均成绩低于B,就不能继续享受助学金;达到A-以上,就是优,所以他的成绩大多为A-。

在美国普渡大学读博时的周俭民。本人供图

周俭民喜欢有挑战性的课程。其中有一门课,老师给学生布置一个专题,大家自己去找文献读,之后设计研究什么科学问题、怎么去做……每个学生都要写四五篇研究计划,包括综述、科学问题和研究设想。“这门课挺累的,但对我的提高非常大。”

周俭民在普渡接受了非常好的科研论文写作训练。在论文写作课上,Charles Bracker教授用实例生动地讲解科研写作的要义。在研究论文和毕业论文的撰写中,导师Peter Goldsbrough教授 “更是悉心指导。”周俭民回忆道,自己每写完一篇论文,老师就当着他的面改,一边用红笔画,一边跟他讲这句话怎么改、为什么这么改……“改过一遍之后,我就明白科研文章该怎么写了。我的写作能力就是在这个时期掌握的。”

在普渡大学另一个难忘的经历是:不懂的原理或不会的技术,可以去向任何教授和实验室请教。“记得当时有个课题,需要用到酵母技术,但周围没有人做过。听说生物系的John Hammer实验室经常做,我没有预约,便莽撞闯入,拉住人就问。对方非常宽容和耐心,仔细教我。”

在科学研究方面,周俭民“基本上是从零开始”:在遗传所读研的时候连移液枪都没有见过,做的最多的是组织培养,经验多于科学。“在普渡的第一个课题是做酶的分离纯化,第一次绘制米氏曲线,让我惊奇不已——实验结果居然可以预期。”周俭民说,期间阅读的参考书,终生受益。

1994年博士毕业照。 周俭民供图

“博士训练期间,接受了大量科研方法论训练和科学问题。”周俭民说,“自己到了美国才开始知道什么是科学、怎么做科学。”

选了刚出道的年轻教授

1994年博士毕业前夕,周俭民开始联系做博后的导师,并拿到了两个实验室的Offer。其中两个实验室的主任,都是如雷贯耳的大牛:Mark Estelle在印第安纳大学研究植物生长素,Nielgel Crowford教授在加州大学圣地亚哥分校做磷元素吸收。

但最后周俭民都没有去——他选了一位刚出道的年轻教授。

这位年轻教授,就是克隆第一个弗洛尔抗病基因的先驱格雷格·马丁(Greg Martin)。他在1993年克隆出第一个抗病基因Pto,后来当选美国科学院院士。

普渡大学博士资格考试要求选择研究课题。周俭民念念不忘之前曾士迈先生讲的弗洛尔基因假说,就拟了一个课题:植物怎么识别病原微生物。

说来也巧,周俭民的考官之一,就是刚从康奈尔大学转到普渡大学农学系做教授的格雷格·马丁。就这样,他放弃了另外两位大牛,跟这位年轻教授做博后,由此“很幸运”进入植物抗病研究领域。

“我觉得这个选择一点儿也不难。”周俭民说,“就像当年上大学时一样,我选了自己喜欢的东西。”

在格雷格·马丁实验室,他不仅接触到前沿的科学问题,更从导师那里学到了先进的实验技术和高效的方法学,顺利完成了博士后研究。

你得自己开一片地方

三年博后结束,周俭民到堪萨斯州立大学植物病理系做“小教授”(助理教授、副教授),边教书边开展研究。

这时,他又面临新的考验——选择自己的研究方向。

“你不能够把老板的东西简单带走,即使老板允许你带也不是好事情,因为别人会把你当成你导师的附庸。”在周俭民看来,大树下面长不了大树,草也长不了。“你得躲出去,自己去开一片地方。”

认真备课、教学之余,他虚心向系里的同事们学习。以研究小麦为主的堪萨斯州立大学虽然在美国大学中排名靠后,但其植物病理系非常强。“我研究生阶段学的是遗传和植物分子生物学,所以植物病理的知识比较薄弱。在堪萨斯州立大学,我跟植物病理系的老师们实打实地恶补了大量基础知识,这对我帮助非常大。”周俭民认为,很多关键科学问题的凝练,需要对整个领域有一个很好的了解,否则只能跟着别人的思路走。

他选的第一个研究方向是“非寄主抗性”。“通俗地讲,就是感染水稻的病原菌不能感染小麦,感染人的病原菌一般不能感染植物。”周俭民解释道,“它为什么能感染水稻而不能感染小麦?我们认为小麦对这种病菌有抗性,也就是非寄主抗性。无论理论上还是应用上,这个课题都有很大的价值。”

研究进展非常顺利,但之后的基金申请并不如意:申报美国自然科学基金,专家函评全优,在七八十个报告里排名前三;但在最后通过的十几个项目中落榜。理由也很“充足”:基金会要通盘考虑,包括学科平衡之类。

2003年冬,刚成立不久的北京生命科学研究所到美国招人,周俭民去参加面试,并顺利拿到了Offer。

2004年,他回到阔别15年的北京,成为北生所招聘的第一批PI,并由此开始了与柴继杰的长期合作。

你们合作得比夫妻还好

2004年的北生所很像1984年的中科院遗传所,地处北五环外的昌平郊区,孤零零的红砖大楼周围种着玉米地,很是荒凉。

但周俭民并不在意。他看重的,是北生所长期稳定的经费、科研的自由、做重要科学问题的导向,和忘我工作的氛围。

他的研究,是之前课题的延伸——弗洛尔抗病基因的工作机制。尽管早在10年前科学家就克隆出第一批弗洛尔抗病基因,但一些关键问题一直没有解决。最为突出的,就是弗洛尔抗病基因所编码的蛋白的工作原理:抗病蛋白长什么样子?它怎么发出指令、调动千军万马去抵御病原微生物?为破解这个难题,遗传学家和分子生物学家穷尽了研究手段。结构生物学被寄予厚望,而当时专注于植物抗病蛋白结构的科学家少之又少。

真应了那句话“天时地利人和”——与周俭民同期回国的柴继杰,恰好是搞结构生物学的,他当时也在考虑新的研究方向。

更巧的是,两人不仅实验室门对门,而且都喜欢抽烟。周俭民的说法是:他的抽烟是“休闲式”的,柴老师则是资深烟民——当然他后来彻底戒掉了。

于是,几次喷烟吐雾之后,两人开始了长达19年的合作。周俭民主要研究植物抗病蛋白的生化机制,柴继杰主要解析抗病蛋白的三维结构,两人优势互补、各展所长,显著推动了植物免疫研究的进展。

经过十多年的积累,两人于2019年在《科学》杂志发表了两篇背靠背的论文,在世界上首次发现抗病小体,并阐明其结构和在抗植物病虫害中的功能。

文章发表后,在国内外同行中引发震动,被誉为植物抗病领域“里程碑式”的发现。外形像一朵紫荆花的抗病小体,还与一段双螺旋DNA、两片绿叶一起,成为2023国际分子植物与微生物互作学会双年会(IS-MPMI 2023)的会标。

2023国际分子植物与微生物互作学会双年会会标。周俭民供图

“这足以说明,我们的工作对整个领域的影响是深入人心的。”周俭民开心地笑了。

他与柴继杰长期、高效而愉快的合作,在国内外同行中传为美谈。一位瑞士同行甚至这样揶揄周俭民:你俩合作得比夫妻还好。

“我觉得能跟柴老师合作,非常幸运非常愉快。”周俭民把其中原因归结为:专业互补、兴趣相投、相互信任。“把科学问题回答好是最重要的,至于谁的名字放在哪里不需要计较。有这个心态才能合作,否则的话合作两天就崩掉了。”

2023年3月与柴继杰在德国马克斯-普朗克植物育种研究所。 曹禺供图

从周俭民的谈话中,我还体会到很重要的一点:欣赏别人。

“有些同行把结构生物学家当成工匠,这不公平,也不利于科学的合作和发展。”他说,结构生物学家可能对宏观生物学问题把握不太好,“但柴老师不是这样。十几年下来,他对这个领域的认识已经非常深刻。他的加入,至少把植物免疫研究提速了5 年。”

周俭民还说:“我觉得在整个植物界,做蛋白质结构还没有人能超过柴老师——他就是这么牛。”

真正难的并不是技术问题

从事前沿领域的研究,失败和挑战是家常便饭。遇到障碍、做不下去的时候怎么办?

“做不下去的情况非常多。”周俭民说,“我觉得真正难的并不是技术问题,而是当你的工作完成之后不被国际同行认可。”

“遇到技术难题,可以通过努力学习最新的先进技术,同时跟同行合作,来逐步解决。”他认为,“最难的是你的发现与主流的权威观点有冲突,文章投出去之后不被杂志接受,或者是发表之后观点不被同行认可。这对于新成立的实验室来说,打击更大。”

他举了一个例子:2007年他与柴继杰合作提出“诱饵模型”后,由于这与当时的主流观点有冲突,文章发表后受到很多质疑。

“当时我们的挫败感是非常强烈的,对学生造成的冲击尤其大。”周俭民说,“这让我意识到,做科研不光要说服自己,还要学会说服同行,包括那些最权威的同行。要想说服大家,单靠一篇文章可能无济于事,很多时候要靠一系列的工作。”

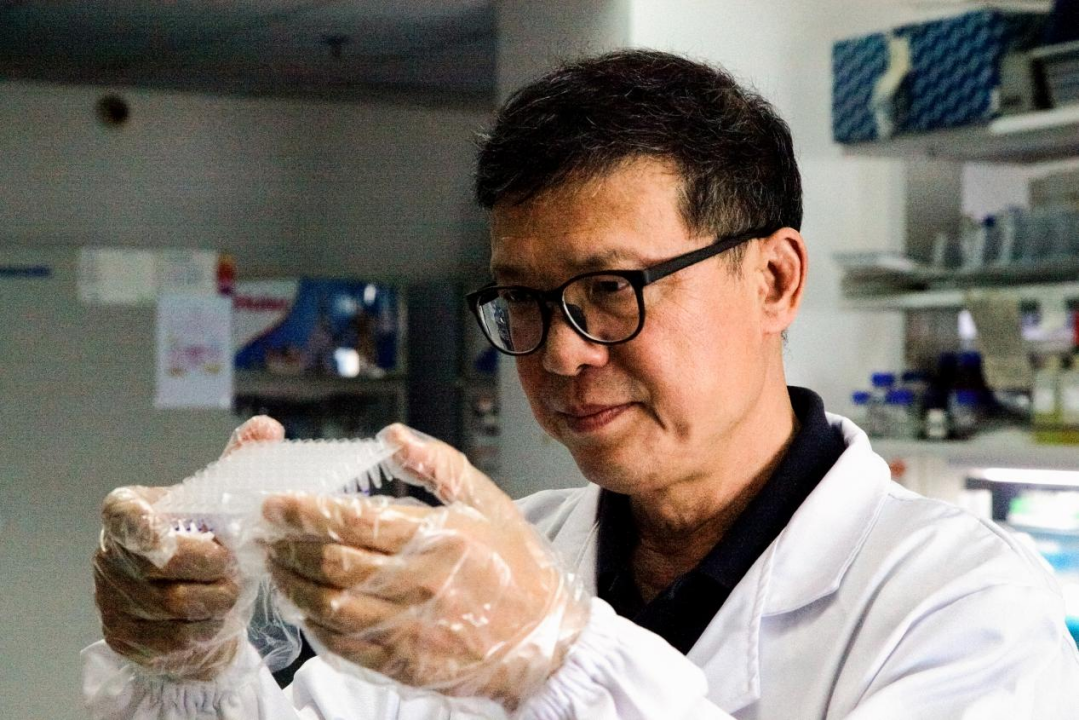

周俭民在观察核酸样品。李涵冰摄

后来,周俭民在其它几篇论文中反复印证了“诱饵模型”,几个国外实验室也得出了同样的结论,“诱饵模型”才慢慢被大家认可。

类似的情形,周俭民后来还遇到过几次。

“科研并非是‘春风得意马蹄疾马,一夜看尽长安花’。没有别的捷径,只能不断证实、证伪,用事实说话。”

“学术信誉是一步一步的积累起来的。”他自己的体会是:你的好工作做多了,别人能重复,就信你了。

科学研究是一个非常有趣的职业

“我们实验室现在重点关注两个方向。”访问结束时,周俭民说,一个是继续探索抗病小体工作机制;另外一个是针对农业生产中的重大病害,开展应用基础研究。

“我们实验室投入约一半的精力,学着做偏应用的研究。我相信我们还是能够学得会的。”他说,他们现在关注几个重要的作物,比如小麦、水稻、猕猴桃、油菜。

他强调,从前沿的理论研究到实际的生产应用,还有很大差距。“给我们几年时间,我相信我们能做出其他研究机构没能回答、而且对农业有帮助的事情。”

从1994年做博后算起,周俭民已经在植物免疫领域工作了近30年——支撑他一路走来的是什么?

“我觉得是兴趣。”他认为,科学研究是一个非常有趣的职业,你可以去追逐你的梦想、满足你的好奇心。“科学就像浩瀚的海洋,里面有很多激动人心的故事,等你去发现。”

周俭民在中科院遗传所门前。 李涵冰摄

“当然,科研的道路可能很漫长,年轻学生可能遇到困难会被吓到。”他补充道,其实也不可怕——大家都是从小孩一点点长大的。“科研也是这样,通过实践,从一个个小成功中建立自信、培养兴趣,慢慢地就会陷入其中、不能自拔。”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号