图源:Pixabay

导读

去年夏天,我们经历了近两千年来最热的夏季,全球高温纪录不断被刷新。那么,今年夏天会否更加炎热?高温热浪的成因是什么?未来越来越热的夏天,我们又该如何适应?

撰文|唐颢苏

端午小长假以来,中央气象台发布的高温橙色预警接踵而至。6月8日,北京迎来了2024年第一个高温橙色预警,预计我国北方地区高温范围还将持续扩大。另据中央气象台数据,山东、河北有超过20个国家气象站最高气温突破当地6月上旬极值,河北南部、山东北部部分地区最高气温超过40℃,局地气温或突破6月历史同期极值。

今年夏天会有多热?本轮北方大范围高温过程因何而来?未来还会更热吗?

今年夏天有多热?

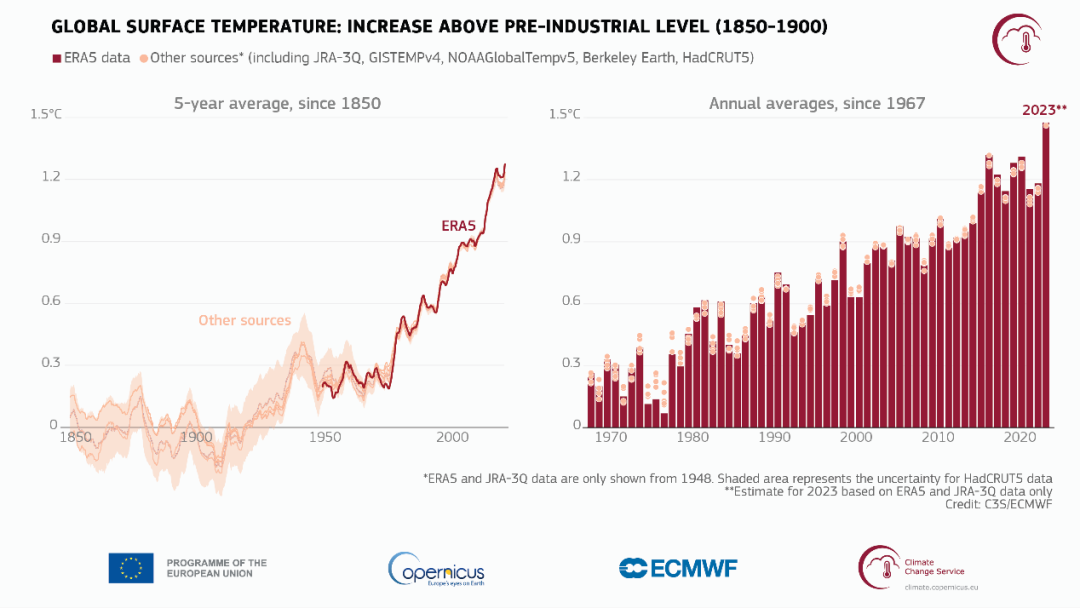

6月5日,欧盟气候监测机构发布的报告声称,全球刚刚经历了有记录以来最热的5月,今年5月的全球平均气温比工业化前高出1.52℃。这已经是连续第12个月,全球单月平均气温打破同期最高纪录。

早在今年1月,欧盟气候监测机构既已宣布,2023年全球平均气温是自1850年有记录以来的最高值 [1]。《自然》杂志近期发表的一项研究基于树木年轮数据,指出2023年北半球夏季不仅是有气象记录以来最炎热的夏季,也是近两千年来最热的夏季 [2]。

全球地表气温相对于1850至1900年的上升水平,左图显示自1850年以来的5年平均,右图显示自1967年以来的年平均。图源:欧盟哥白尼气候变化服务局

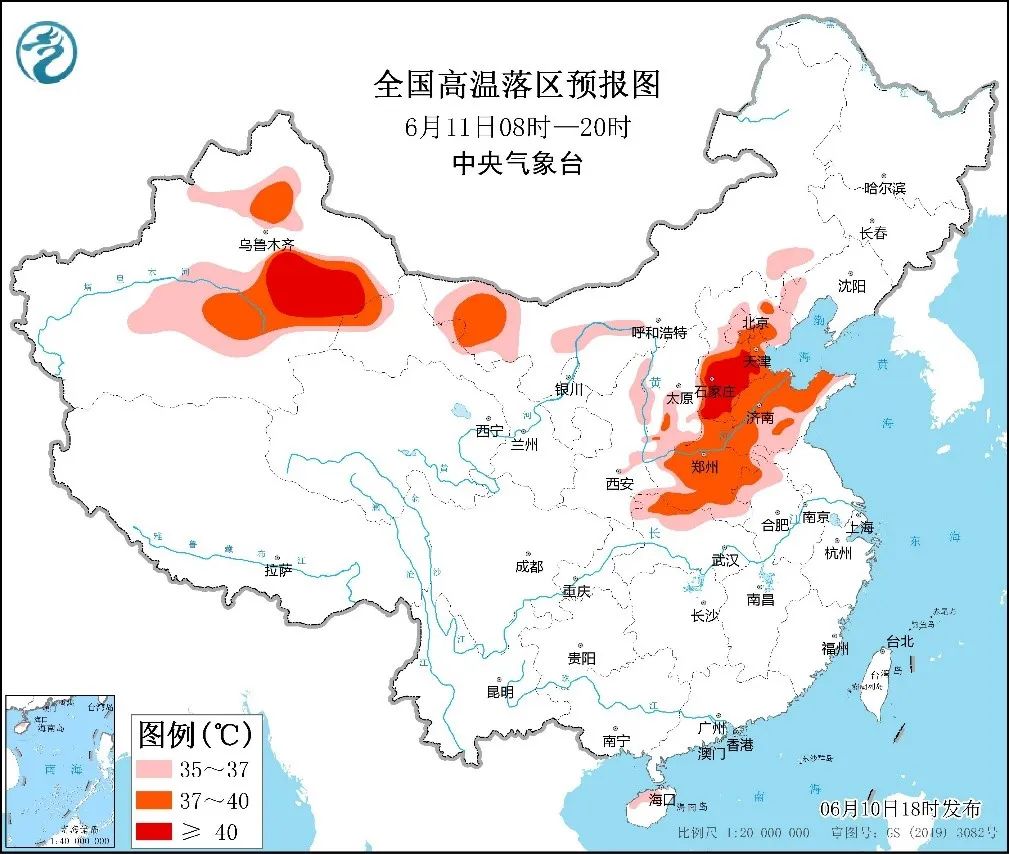

中央气象台数据显示,进入6月以来,我国北方的高温天气过程也将逐渐达到高峰。6月10日,我国新疆、内蒙古、河北、北京、山西、山东、河南等多地高温持续,其中山东、新疆局地气温更是超过了40℃,共有25站打破或追平6月上旬最高气温纪录。

据中央气象台预测,在未来多日,华北、黄淮、苏皖北部、湖北西部和北部、陕西、内蒙古西部和东南部、新疆盆地地区等地的高温天气还将进一步增强。其中,河北中南部、河南中北部、山东西北部和中部等地部分地区可达40~42℃。本轮高温影响范围广、强度大,河北、河南、山西、山东等地部分地区的日最高气温可达到或突破历史同期极值。

6月11日全国高温落区图,我国华北、黄淮等地区将出现大范围持续性高温天气过程。图源:中央气象台

极端高温会通过热射病等方式,威胁人体健康。如在2003年,欧洲遭遇了一次极端热浪事件,导致7万多人死亡;2010年,俄罗斯西部和莫斯科发生了史无前例的高温热浪事件,导致近5.5万人死亡。据统计,在全球范围内,每年约有49万例死亡案例与极端高温有关,且这一数字自2000年以来有所增加。

2021年度《柳叶刀倒计时:追踪健康与气候变化进展》报告称,气候变化是“人类面临的最大健康威胁”,而老年人和1岁以下的婴儿是最容易受到极端高温天气影响的群体 [3]。除了直接影响人体健康,热浪还会导致用电量激增,严重时直接致使电网瘫痪;热浪还会加剧野火、干旱等灾害,进一步对社会造成不利影响。

那么,本轮北方大范围高温过程又是受到哪些因素调控的呢?

今年夏天为什么这么热?

当下,全球变暖已从幕后走向台前,显著提高了夏季的平均温度,为更频繁、更极端和更持久的热浪提供了有利条件。中国的增温速率高于同期全球平均水平,属于全球气候变化的敏感区。区域气温的升高将导致热浪更加频繁和极端,我国一些过去很少或从未经历过热浪的地区也将在未来面临愈加频繁的高温天气事件。

除了全球变暖的总体背景外,我国近期的极端高温天气主要受到大尺度大气环流异常的直接影响。近期,华北、黄淮等地区受到高压脊和暖气团的控制,空气干燥,云量减少,太阳辐射更容易直接到达地表,导致我国多地高温热浪的持续和加剧。同时,在我国部分干旱地区,干燥的土壤将加速局地高温,而高温又会加剧土壤水分的流失,局地陆气相互作用过程使得气温进一步升高,形成高温与干旱之间的恶性循环。

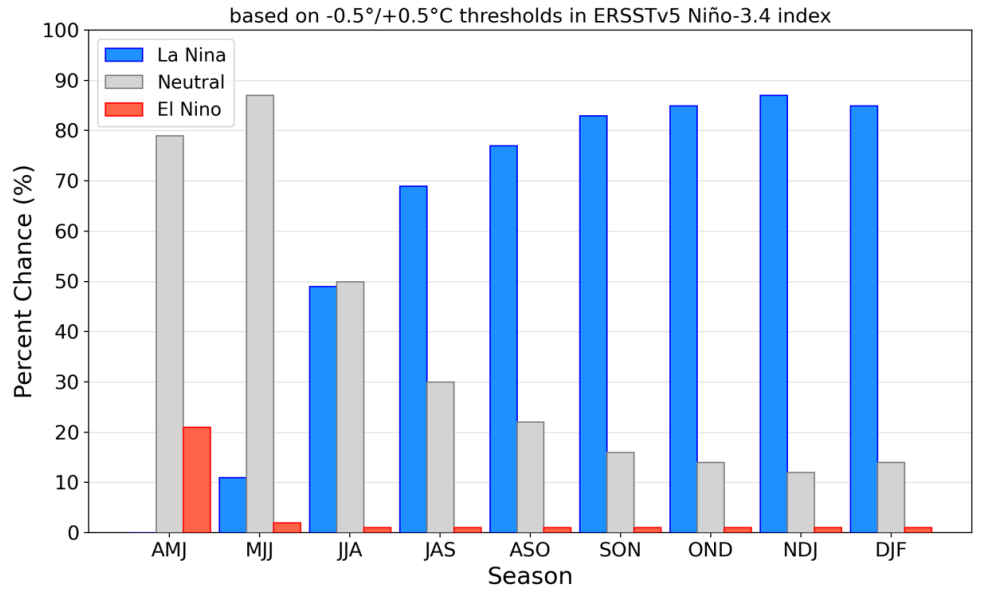

厄尔尼诺现象也是影响全球气温的重要因素之一,对我国夏季的气候异常可能起到 “火上浇油”的作用。厄尔尼诺通常会导致全球气温显著上升,例如,2014至2016年的超强厄尔尼诺事件使得全球平均气温连续三年创下新纪录,其中2016年相较20世纪平均气温高出1.03℃,首次突破1℃温升大关。而去年发生的厄尔尼诺事件于2023年12月达到峰值,是有记录以来最强的五次厄尔尼诺现象之一。根据国内外动力气候模式和统计方法预测,本轮厄尔尼诺接近结束,从今年夏末至初冬期间,拉尼娜现象的发生可能性迅速增加。

当前赤道中东太平洋的厄尔尼诺状态(红色柱)已经基本结束,在未来几个月内很可能发展为拉尼娜状态(蓝色柱)。图源:美国国家海洋和大气管理局

然而,厄尔尼诺现象的结束并不意味着其影响的结束,恰恰相反,厄尔尼诺通常在其发生的第二年(衰退年)对我国夏季气候产生最大的影响。在厄尔尼诺事件次年,印度洋和大西洋海温的升高有利于西北太平洋副热带高压的增强,热带三大洋之间的相互作用将持续影响我国夏季气候异常。因此,厄尔尼诺事件的衰退并不意味着气温会下降。相反,厄尔尼诺余威叠加气候变暖趋势可能会导致2024年夏季的高温天气更加频繁。

厄尔尼诺现象之所以受到广泛重视,是因为它可以影响包括我国在内的环赤道太平洋地区的旱涝与冷暖状况,进而对区域农业生产、水资源管理、生态系统、公共健康以及社会经济活动等方面产生广泛而深刻的影响。

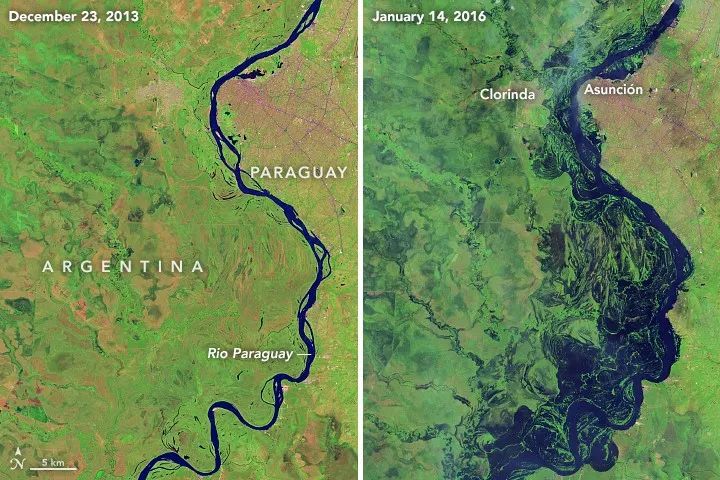

在热带西太平洋和东印度洋地区,坐落着全球面积最大、温度最高的暖水体,被称为西太平洋暖池。当厄尔尼诺现象发生时,西太平洋暖池的暖水会向东扩散,强对流也会随之东移。受此影响,作为海洋性大陆中心的印度尼西亚和澳大利亚会陷入干旱(森林火灾常随之而来),美国南部地区也常会迎来强降水。

2015年末和2016年初,异常强降雨席卷了南美洲。在洪水发生的前几个月,气象学家就曾警示,2015年发生的超强厄尔尼诺事件将给当地带来更频繁的强降雨。左(右)图显示了正常情况(厄尔尼诺事件影响)下的同一地区。图源:美国航空航天局

然而,衰退的厄尔尼诺现象并不是本轮北方大范围高温过程的直接主导因子。我国地处东亚季风区,同时受到青藏高原强大地形的影响,气候系统复杂多变。季风的强弱变化、青藏高原的热力效应以及其他局地气象条件也会对区域极端高温天气的频率和强度产生显著影响。这些因素相互作用,进一步加剧了我国气候异常的复杂性。

此外,局地尺度的城市热岛效应对夏季的高温热浪也会起到增强作用,但在我国不同地区这种叠加效应是不同的。相较于空气湿度较低的我国西部和内陆城市,东部和沿海地区在高温和高湿度的双重作用下,热浪影响可能更为严重。

除了暑热还有洪涝,厄尔尼诺次年的夏季,极端天气风险加剧

在北方迎接高温的同时,我国南方也迎来了大范围降雨。在未来多日,我国云南、贵州、江南、华南等地可能将出现中到大雨,局地出现暴雨甚至大暴雨。

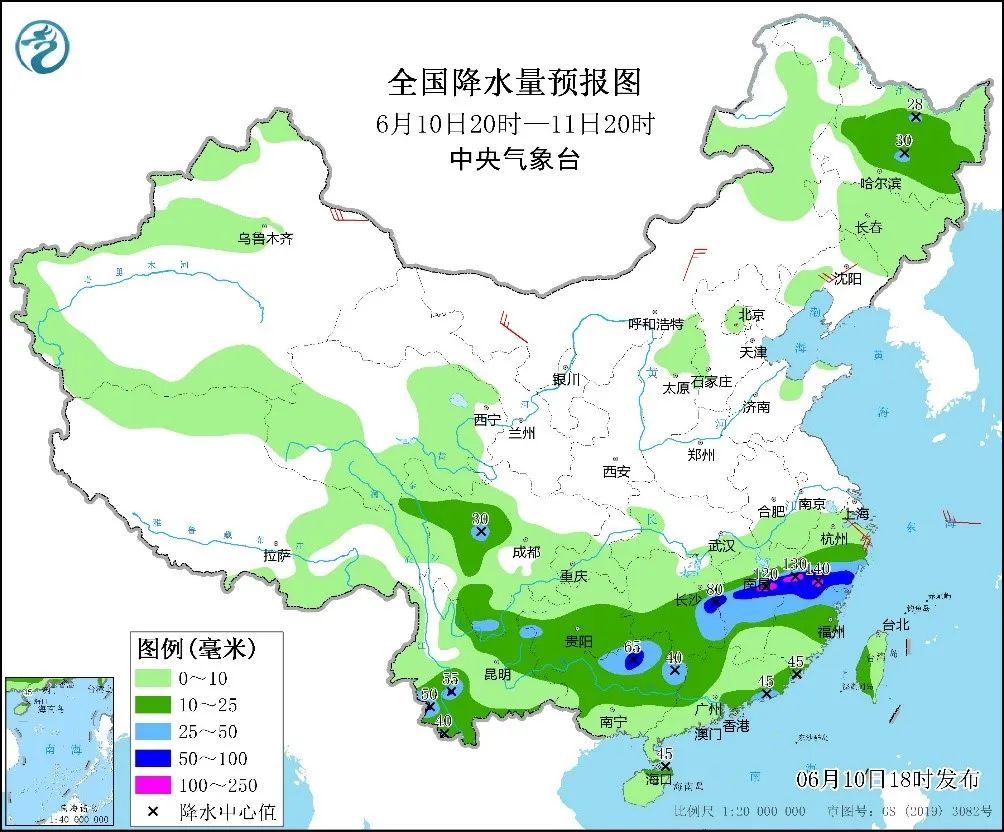

6月11日全国降雨量分布图,我国湖南东南部、江西中北部、浙江西南部、福建西北部等地部分地区将出现暴雨乃至大暴雨。图源:中央气象台

今年春末,国家气候中心发布了今夏全国气候趋势及主要气象灾害预测。会商结果显示,预计今年汛期,长江中下游、淮河流域、太湖流域、辽河流域可能出现较重汛情,区域性和阶段性洪涝灾害明显。

厄尔尼诺事件的结束并不意味着其影响随之消失。随着东亚夏季风的北进,我国将全面进入主汛期,大气对厄尔尼诺的滞后响应可能会进一步显现或放大。具体而言,我国南方地区夏季降水容易偏多,而北方地区则常常会出现大范围的高温干旱天气。

“和风吹绿野,梅雨洒芳田”。每年初夏(6至7月),从我国江淮流域一直到日本南部常常出现的一段降水量较大,降水次数频繁的连阴雨天气,因时值梅子黄熟故名梅雨。

但若梅雨异常偏多,便会引起长江流域出现洪涝。在强厄尔尼诺事件发生后的次年夏季,我国长江流域和江南地区容易出现洪涝。20世纪后半叶,我国长江流域3次特大洪涝灾害(1954年、1983年和1998年)均发生在厄尔尼诺事件的衰减期。如1998年夏季,我国长江、嫩江、松花江全流域地区发生严重洪涝,我国29个省(区、市)遭受了不同程度的洪涝灾害,数以十万计的解放军和武警官兵参与了当年的抗洪救灾。据统计,“九八洪涝”受灾人口达2.23亿,死亡4000余人,直接经济损失高达1660亿元。

“史上最热” 夏天还会出现几次?

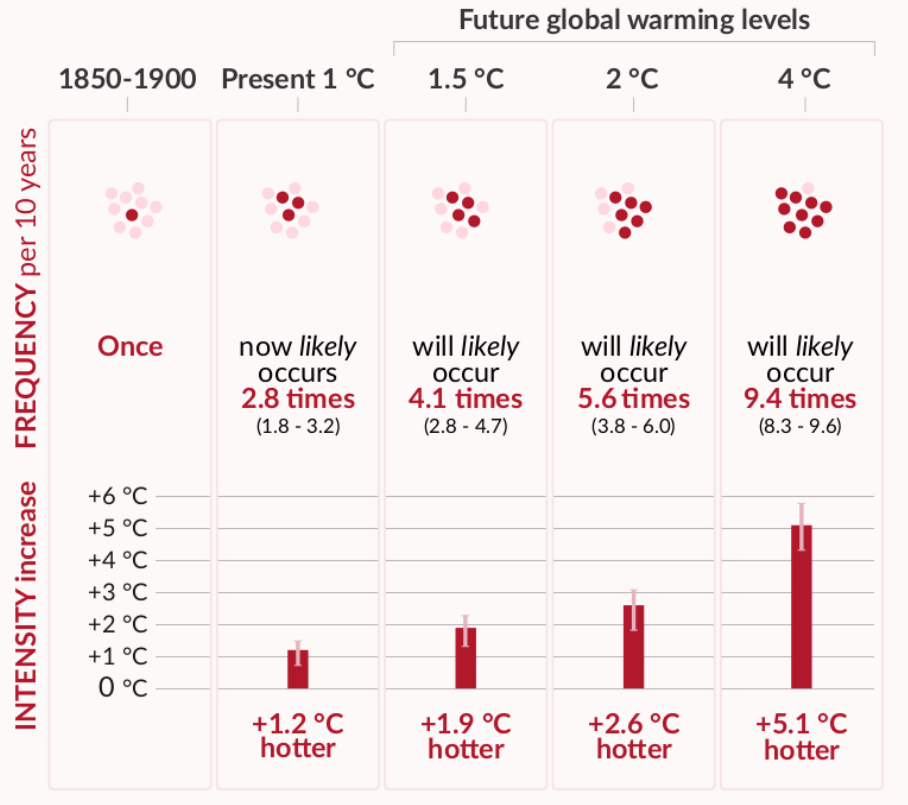

进入21世纪以来,几乎每个夏天都被称为“史上最热” 的夏天。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的第六次评估报告称,过去10年的平均温度是过去12.5万年以来的最高。随着全球气温持续上升,预计高温热浪事件在未来将变得更频繁、强度更强、持续时间更长。

当全球增温超过1.5℃时,十年一遇的高温事件频率将增加至以前的4.1倍;而当全球增温达到2℃时,这一频率将进一步增加到5.6倍。图源:IPCC第六次评估报告

为了应对气候变化问题,国际社会和各国政府从减缓和适应两方面制定了相应政策。气候减缓治本,气候适应治标。治本是减少排放温室气体,遏制气候变暖的趋势,最终让地球降温;治标是问题确实解决不了,采取防御性措施。

2015年,第21届联合国气候变化大会(巴黎气候大会)通过了《巴黎协定》,它的长期目标是将全球平均气温较工业革命前上升幅度控制在1.5℃以内,并努力将温升幅度限制在2℃以内。我们人体对温度上升一两度的感觉可能不太明显,类似于开关窗户时房间温度的变化。然而,这微小的温升会对气候系统的稳定性产生巨大影响。例如,在全球气温上升1.5℃的情况下,北极可能每百年才会出现一次无冰之夏;但如果气温上升到2℃,北极每十年就可能会经历一到两次无冰的夏季。

尽管各国政府制定了各种计划减缓全球升温进程,但气候变化的不可逆以及随之而来的风险都是无法避免的。根据气候模型预测,即便各国采取减排措施,全球平均气温在未来几十年仍会继续上升。而在今年6月5日,世界气象组织发布的一份报告声称,在未来5年,至少有一年全球平均气温比工业化前水平高1.5℃的可能性达80% [4]。这是一个严峻的警示,意味着在未来5年内,全球平均气温很可能会短暂突破1.5℃的临界线。

因此,除了积极减排之外,提高适应气候变化的能力,采取有效的防灾减灾措施,对于保护我国民众生命财产安全也不可或缺。具体到应对夏季极端高温,目前国际上已有一些成功案例。在法国巴黎,当地政府通过研究城市热岛的范围和影响,设置了“城市冷岛”来实施社区降温措施。具体来说,每位巴黎市民在夏天若感到不适或发生中暑,只需在7分钟内步行即可到达最近的“城市冷岛”,这些冷岛包括城市公园、公共喷泉、公共图书馆等。在美国芝加哥,建立了全球首个水上生态公园——“野外一英里”项目。该项目在芝加哥河中开发出一片自然栖息地,利用原有的河道墙支撑这块漂浮的湿地和水生栖息地,促进生态可持续发展。

美国加利福尼亚州通过在校园、政府等公共机构增加清凉屋顶、清凉人行道、清凉墙壁和城市植被,来缓解城市高温热浪。同样在美国,纽约市实施了“清凉屋顶”计划,该计划优先在最易受热的社区安装反光屋顶涂料,以帮助降低温度,减轻高温热浪对居民健康的影响。据统计,该计划最高能使室内降温30%左右,并减少10%到30%的空调开支。我国政府也于2022年6月发布了《国家适应气候变化战略2035》报告,提出到2035年,全社会适应气候变化的能力将显著提升,基本建成气候适应型社会。

我们正处于一个被联合国称为“沸腾时代”的全新阶段,气候危机正以汹涌之势来临。一旦气候突破临界点,地球气候系统的稳定性将遭到破坏,难以恢复。随着全球变暖的加剧,极端高温事件的频率和强度不断增加,未来的每个夏天都可能成为“史上最热”的夏天。

随着气温进一步升高,格陵兰和南极西部的冰盖可能面临崩解,海平面可能出现“灾难性”上升;极地永久冻土将会逐渐消融,释放出大量远古时期封存于其中的有机碳,加剧全球变暖;北大西洋暖流可能出现“崩溃”,进一步扰乱北半球的天气气候……

人类在面对危机时从不会坐以待毙,甚至会有当太阳系即将湮灭时,带着地球去流浪的想法。同样面对全球变暖,世界各国也在积极采取行动和寻找解决方案。碳减排不仅仅是某一个或几个国家的事,而是全球所有国家、组织、个人共同的责任。全球变暖下,世界各国同呼吸、共命运。在未来那些越来越热的夏天,全球合作可能才是最终的庇荫。只有通过全球合作和科学应对,才能减缓气候变化的趋势,迎接更加可持续的未来。

相关链接:《中央气象台:北方将迎高温天气 部分地区或超40℃》

《一次中等强度厄尔尼诺事件已形成并将持续至明春,影响几何?|自然》

参考资料:

[1]

[2]Esper, J., Torbenson, M. & Büntgen, U. 2023 summer warmth unparalleled over the past 2,000 years. Nature (2024).

[3]Romanello M et al (2021) The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future. Lancet (London, England) 398:1619–1662.

[4]WMO Global Annual to Decadal Climate Update for 2024–2028,

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号