图源:Freepik

编译 | 王英俊

审校 | 曹聪

● ● ●

近年来,中国的科研崛起已引起了全球的关注,中国发表的论文比其他任何国家都多,在诸多科研领域也取得了显著进步。但中国政府仍在应对各国都面临的一个基本问题——如何在面向国家战略需求的研究和由学术好奇心驱动的研究之间取得平衡。

近日,《科学》杂志发表了澳大利亚国立大学克劳福德经济与政府学院安德鲁·肯尼迪(Andrew Kennedy)教授的政策论文,解释中国的政策制定者如何解决这个问题。肯尼迪教授研究中美印等国家的科技发展,并著有《冲突的超级大国:美国与中国和印度在全球创新中的合作》一书。

文中,肯尼迪教授分析了中国在国家需求和学者好奇心之间寻找平衡的这套科研管理体系的形成过程,描述了在今天的中国受好奇心驱动的研究现状,并分析了这一趋势可能会带来的风险。文章的最后,作者指出:中国这种以国家需求为导向的科研模式正在影响全球科研模式。知识分子对其文章内容进行了摘编见下。

01

中国路线,鼓励科学家

将国家战略与好奇心驱动结合起来

长期以来,中国政府一直支持面向国家战略需求的科学研究项目。1950年代的第一个国家级的科研计划,以原子弹和导弹技术的研究为核心,这些研究为国家的核武器计划提供了支持。然而,这种模式的出现和存在,也意味着国家对科学家个人好奇心驱动的研究项目的支持非常有限。

从1980年代开始,中国开始加强对好奇心驱动的科研的支持。在这方面,1986 年成立的国家自然科学基金委员会 (NSFC) 是一个值得关注的重要标志。NSFC开始支持由科学家兴趣驱动的一些研究项目,为这些研究提供了发展空间。基金会最大的资金用来支持“面上项目”。截至 2012 年,对面上项目的支持约占 NSFC 所有研究支出的一半。

过去十年,由于中美“科技战”日趋白热化以及中国更加强调自主创新,中国政府重新将注意力集中到实现国家重大战略的研究计划上。

同时,中国政府也加强了对基础研究的支持,并且这一趋势仍然很明显:最新的五年计划提出将国家基础研究支出占国家研发支出的比重从 2020 年的 6% 提高到 2025 的 8%。这与支持国家战略需求的研究并不矛盾。中国政府认为,基础研究既有可能是由学术好奇心驱动的,也可以是国家实际战略应用驱动的,并敦促中国科学家将两者结合起来——这种导向与斯托克提出的“巴斯德象限”的研究异曲同工。 2018 年,中国国务院发布《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,呼吁科研需要“自由探索与目标导向有机结合”。

之后,这些声音变成了对科学研究更具体的指导。2018 年,国务院机构改革,重新组建的科学技术部管理NSFC,但后者保持独立运作和单独的预算。3个月后,新任命的科技部部长王志刚发表讲话,强调了改革的几个重点,包括“改进项目选题机制,以更突出地反映国家意愿和战略需求”。

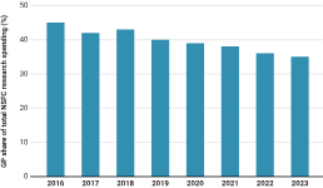

自那时起,NSFC资助模式开始显著变化。2016 年至 2023 年期间,面上项目的总支出从 NSFC 研究经费的 45% 下降到 35%(见图1)。相比之下,NSFC与其他组织联合开展的面向应用的项目的资金份额有所增加。这些项目使NSFC能够与中央政府部门、企业和地方合作,将他们的需求转化为科学问题。新的合作计划包括区域创新发展联合基金(与地方政府合作)和企业创新发展联合基金,比如:与中国核工业集团、中国工程物理研究院、航空工业集团等建立了联合基金。总体而言,2016 年至 2023 年期间,NSFC用于联合项目的支出几乎增加了两倍,比例从 5% 上升到 10%。

图1:2016 年至 2023 年期间,国家自然科学基金委员会 (NSFC) 最大的资金来源——面上项目 (GP) 的总支出从 NSFC 研究经费的 45% 下降到 35%。

教育部也在支持这些改革。例如,自 2019 年以来,教育部创建了至少 30 个“关键核心技术集成攻关大平台”(IRP),涉及碳中和、人工智能(AI)和医疗设备等,鼓励大学参加专注国家战略需求的研究。例如,四川大学资源碳中和集成攻关大平台就集中攻克生物质资源、废弃高分子、二氧化碳等废弃碳资源转化为高端绿色大宗材料/燃料/化学品关键技术。从 2022 年开始,教育部开始使用“有组织的科研”一词,旨在推动高校科研与国家高技术重点战略需求对接。

近年来,中国的中央和地方政府一直在鼓励成立“创新联合体”,其成员包括企业、大学、科研院所和国家实验室,通常通过合同明确技术攻关的目标和利益分配机制,从而促进了学术和非学术实体围绕重点技术领域开展协同攻关。例如,3C 智能制造创新联合体就是2022年由小米公司和清华大学在内的40 多个组织建立的。近年来,随着地方政府普遍设立科技创新目标,这些联合体的数量也在迅速增长。厦门市的目标是到 2025 年建立 10 个,北京的目标是 20 个,浙江省希望建立 50 个。目前中国可能已经有数百个活跃的创新联合体。

为了具体实施这一系列改革,中国政府也建立了新的组织架构。2023 年 3 月,中国宣布成立中央科技委员会 (CSTC),以加强党中央对科技工作的集中统一领导,统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革,研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策,统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题,研究确定国家战略科技任务和重大科研项目,统筹布局国家实验室等战略科技力量,统筹协调军民科技融合发展等,作为党中央决策议事协调机构。

02

对好奇心主导的呼吁

中国政府在鼓励研究立足于国家重大战略需求的同时也认识到好奇心驱动的研究的重要性。2016 年,政府的“创新驱动发展战略”强调中国需要追求“原始创新”,而不是简单地追随他人的脚步。为此,该文件明确既要支持国家战略需要的研究,也要支持满足科学家兴趣的研究,必须“两条腿走路”,在目标导向的研究和好奇心驱动的研究之间取得某种平衡。

中国政府也采取措施,支持好奇心驱动的研究。2020 年,科技部和其他四个部委发布了一项权威的“工作方案”,鼓励从事基础研究的中国科学家出更多“原创性成果”。该计划特别呼吁“鼓励自由探索并赋予科学研究人员更多的学术自主权”,还呼吁“扩大大学和研究机构在学科重点和研究主题选择方面的自主权。”

这种政策导向尤其体现在支持向青年科学精英倾斜,中国政府认为他们特别有可能取得重大突破。2020 年工作计划不仅要求“抓住中青年高峰,实现原始性突破”,还要求“鼓励青年科学家选择自己的课题”。因此,NSFC近年来加大了对年轻科学家的支持力度。总体而言,在 2016 年至 2023 年期间,专注于青年科学家的 NSFC 项目在基金会支出中的比重从 19% 增加到 26%,而项目的绝对数量几乎翻了一番。与面上项目一样,这些基金项目为研究人员自主选择的项目提供资金,为好奇心驱动的研究创造机会。

同时,在 2019 年,NSFC发起的一项“原创探索计划项目”,强调了对好奇心驱动的研究的支持,以促进新突破。原创项目分为专家推荐类和指南引导类两种类型,其中 “专家推荐”类申请不受学术领域或研究方向限制,只需获得2名资深专家或2名自然科学基金委工作人员推荐随时可以申请。2020 年至 2022 年期间,基金会通过该类别资助了 142 个项目。

原创探索计划项目中的指南引导类则更有针对性,由自然科学基金委各科学部通过征集科学家建议、学术论坛讨论或专家论证等形式,形成项目指南并适时发布。项目指南包括研究领域或方向、拟解决的科学问题等。这个类别主要为特定领域的好奇心驱动的研究提供机会。2020 年至 2022 年期间,基金会通过该类别资助了 171 个项目。

尽管中国政府努力促进“原始创新”,但其对好奇心驱动研究的热情并没有特别大。上文提到的 2020 年工作方案中鼓励学术自主,同时也强调了国家需求,并呼吁“坚持需求导向”和“引导科学家将个人科研活动兴趣与国家战略需求紧密结合”。因此,好奇心驱动的研究可能被忽视了。

这样的担忧曾被公开提出过。有中国科学院的学者曾表示,中国的基础研究在很大程度上仍然“由政府指导”和“任务导向”,而非由科学家个人的自主探索主导,这阻碍了原创性成果产出和科学人才的成长。

03

中国经验值得全球模仿吗?

中国的成功引人瞩目,许多西方国家的政府也在尝试更积极地指导科学、技术和创新 (STI)。正如经济合作与发展组织 (OECD) 所言,面对从气候变化到地缘政治紧张局势的各种挑战,政府正在寻求“变革性改革”,这“要求指导政策更具方向性”。政府需要对“创新链”的许多不同部分(包括大学的科研)进行指导。

在拜登政府时期,美国显然在朝着这个方向前进,将产业政策作为与中国竞争的一部分。这种转变对科学政策具有重要影响。例如,2022 年,按照《芯片与科学法案》,美国国家科学基金会(NSF)设立了技术、创新、伙伴关系部(TIP),这是 30 年来NSF第一个新部门。TIP 在AI、生物技术、先进通信技术和数据存储等领域,持续支持需求导向型研究与转化研究协同发展。但这个法案未来会如何执行尚不清晰,因为特朗普总统再次上任,给美国的科学研究带来了前所未有的变化和不确定性。显然,新政府有自己的高技术支持计划,其优先领域包括人工智能和量子计算。

当然,无论未来美国的政策如何变化,中、美、欧主要创新体推动科研与国家战略需求、社会公共利益相衔接已成趋势。这种趋势有可能在各个方面取得重要突破,但也可能带来严重的风险。

风险之一是:随着科学研究与国家利益和地缘政治更深度的绑定,跨境合作将变得更加困难。事实上,地缘政治紧张局势已经对美国和中国之间的科学思想和人才流动产生了寒蝉效应。尽管 2024 年底两国续签了《中美科技合作协议》,但地缘政治的影响很明显:该协议不支持关键和新兴技术的合作开发,美国机构将审查项目是否存在国家安全风险。更可怕的是,地缘政治的影响在未来可能会变得更加明显,特别是中美关系在特朗普第二次上台后会变得更紧张。

第二个风险则是好奇心驱动的研究可能会被进一步忽视。NSFC对面上项目支持的下降已经很明显,其未来仍不明朗。而在美国,尽管《芯片和科学法案》承诺将 NSF 支出翻倍,但国会在 2024 年将该机构的预算削减了 8%,同时对其他的联邦科学机构也进行了削减。 2025 年,特朗普政府实施的裁员和限制联邦支出的行动中,严重打击了好奇心驱动的科学以及所有学术研究。

上述两个风险是在科研方向以国家需求为主导改革的过程中必须要注意的。虽然有必要对跨境合作进行审查,但应该警惕这不意味着要互相隔绝。此外,政府必须确保对好奇心驱动的研究保持强有力的支持。此类研究对于发展和维持广泛的知识储备至关重要,没有这些知识,许多创新(从 mRNA 疫苗到量子计算机)都是不可能的。因此,无论是在中国还是在其他地方,忽视此类研究,盲目扩大对国家近期优先事项的支持,是短视行为。总而言之,我们都应努力避免这样一种局面:科学研究沦为工具,而科学探索精神则日益被边缘化。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号