撰文|戴晶晶

● ● ●

从庞加莱对“三体问题”的研究,到爱德华·洛伦兹(Edward Lorenz)提出“混沌理论”,科学家们早已发现世界由无数个复杂系统构成,后者在数学的描述中充满不确定性、难以预测。

其中,天气系统与我们生活和生产密切相关,但由于“蝴蝶效应”的存在,任何微小的变化都可能导致天气预测结果偏离实际情况,即使最先进的预报系统在进行长期预测时也难免出现误差。

目前的天气预报以概率的形式给出,例如:明天下雨的概率是30%、多云的概率是20%。这源自英国气象学家蒂姆·帕尔默(Tim Palmer)的研究成果,他与同事开创了世界上首个集合预测系统(Ensemble Forecasting)。

集合预测通过成百上千次略有差异的模拟,构建未来天气的多种可能路径,进而以概率形式呈现不同的天气风险,在某种程度上预测了不确定性。

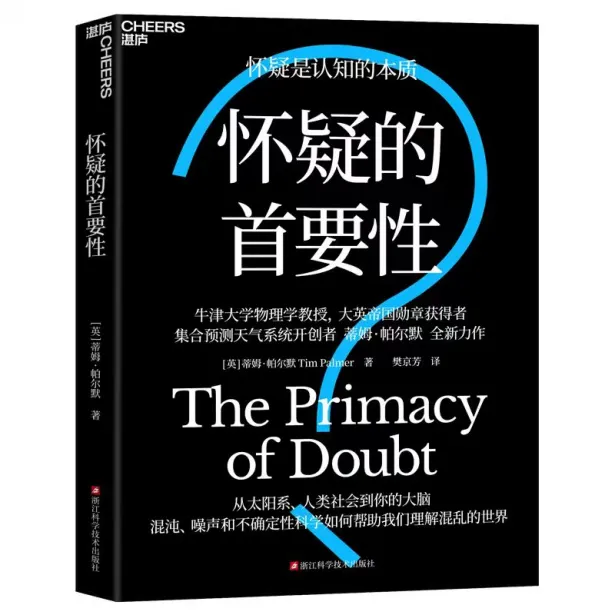

蒂姆·帕尔默目前担任英国皇家学会气候物理学研究所教授,牛津大学物理学教授,牛津大学马丁研究所高级研究员,曾任英国皇家气象学会主席。今年4月,他的新书《怀疑的首要性(The Primacy of Doubt)》在中国出版。

“正确地判断自己预测或理解的能力”是蒂姆·帕尔默科研生涯的长期理念,这一思想来源于他的偶像理查德·费曼(Richard Feynman)。

美国作家詹姆斯·格雷克(James Gleick)就在《费曼传》中这么形容这位伟大的物理学家:他相信“怀疑”的首要地位,它不是对我们认识能力的缺陷,而是认识的本质。

第30届联合国气候变化大会(COP30)正在巴西贝伦召开,应对气候变化议题再次首都全球关注。此次大会之前,“知识分子”与蒂姆·帕尔默进行了一场对话,他回顾了开发集合预测系统的历程,以及如何将概率本身作为一种决策的工具。

作为参与撰写联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)前五次评估报告的作者,蒂姆·帕尔默对气候变化有着深刻的科学洞见,他在书中回顾了气候模型和气候预估合集建立的历史和争论,并指出目前的模型网格精度不够,且对云层反馈效应的估算不足。

他呼吁,全球应建立一个应对气候变化的“全球欧洲核子研究中心(CERN)”,以解决精确模拟气候所面临的诸多挑战。而中国已经建造了性能最好的一批超算,也许可以作为这个新的国际研究机构的主办方。

“但不确定性不应该是不采取行动的理由。”蒂姆·帕尔默回应气候科学领域的争议时表示:真正的问题是:即便模型存在不确定性,极端气候变化的概率是否足够高,值得我们采取行动减少排放?

而他认为,目前灾难性气候变化的风险,已完全高到足以采取行动。

以下为专访实录,文字经过编辑:

01

天气预报员不能替你做决策

《知识分子》:北京通常是非常干燥的,但今年却经历了非常不寻常的多雨天气。这有点像英国。

蒂姆·帕尔默:不不,在英国,今年我们有大约六个月没下雨。事实上,非常干燥,异常干燥。和以往正好相反。

《知识分子》:这可能与气候变化有关吧?今年夏天,中国北部的湿度和温度总体上都有所上升。

蒂姆·帕尔默:我认为几乎所有地方都在变暖,但降水模式是更为复杂的。

《知识分子》:您是气象学专家,复杂性确实是气候系统的特点,您能结合您的工作谈谈吗?

蒂姆·帕尔默:我的研究领域最初是理论物理,博士课题是广义相对论(编者注:蒂姆·帕尔默是史蒂芬·霍金同门师弟,博士导师均为丹尼斯·夏马)。但后来我转向了天气和气候研究,因为我希望自己的工作能更“有用”一些。

我进入这个领域时,天气预报几乎都是“确定性的(deterministic)”,比如“明天会下雨”、“明天是晴天”、“会有暴风雨”或者“不会有暴风雨”,预报总是以一种绝对肯定的语气给出。

我当时正好在研究混沌(Chaos)的数学模型。当人们做预测时,需要设定一个“初始状态”,然后让模型在时间上向前推演。此时,如果在初始条件中引入微小的不确定性,就能看到这些不确定性在预测过程中是如何演化的。在许多情况下,这些微小扰动不会放大,说明预测是可信的,但有时不确定性会迅速爆炸,导致原有预测的可信度下降。

在我科研生涯的早期阶段,我和同事之间就这一点发生了争论。我主张,为了提前判断某次预报是否可靠,我们应该不只运行一个模型,而是运行比如100个模型,每个初始条件都略有不同,然后观察它们的结果如何演变。

问题是,运行100次预报需要巨大的计算量,天气预报必须快速生成才有用。如果明天的预报要花两天算出来,那就没意义了。因此一些同事认为这是对计算资源的浪费。但我坚持,“不确定性”与“温度、降水、风速”等变量一样重要,是另一种必须被预测的参数。

后来,1987年英国发生了一场著名的大风暴,那次风暴完全没有被预报到。最后人们意识到,这实际上就是一个不确定性导致的案例。一个极小的差异就可能导致“有风暴”或“没有风暴”两种截然不同的结果。也正是这场事件,让气象界同意预报不确定性。

“怀疑的首要性”这句话,也成了我推广“集合预测”(Ensemble Forecasting)时的口号,这种技术在改变不确定的初始条件和模型方程的情况下重复运行模型。

如果一个可靠的集合系统离散范围很小,我们可以信任它能够做出相当精确的预测。相反,当离散范围较大时,我们只能用概率进行预测。

《知识分子》:现在的集合预测系统会给出多种可能的天气情况,每一种都有对应的概率。我们怎样利用这些概率,来帮助我们做出更明智的决策?

蒂姆·帕尔默:我们关心天气预报的原因,就是需要根据它来做决策。有时候,这种决策非常简单,比如“今天要不要带伞”。一些情况下,概率也并不是那么关键,你只需要看最有可能发生的情形即可。

但有些决策就复杂了,尤其涉及花钱。有这么一个故事,我有位朋友准备办一场户外派对,需要提前十天决定是否要租帐篷。租帐篷要花不少钱,他想知道那天会不会下雨。我告诉他,十天后的降雨预报并不确定,我只能给出一个下雨的概率。

但他表示了不理解。于是我进一步说明:如果英国女王出席,哪怕只有5%的下雨概率,也一定要租帐篷;如果是镇长来,可能概率需要达到20%。这个故事中,最重要的嘉宾是他岳母。于是我们一起判断,如果下雨概率超过40%,就租,否则就不租。我查了天气预报,只有20%,他最后没租,幸运的是,那天确实没下雨。

这个故事虽然轻松,但其实能推广到应对极端天气这样严肃的情景。一些机构会在台风、飓风等灾害来临前,提前运送药品和食物。过去他们往往在灾害发生之后才行动,但容易遇到道路阻断、通讯中断的情况,救援非常困难。

现在集合预测系统会帮助他们决策。由于资源有限,他们不可能每次都提前出动,于是会设定一个触发阈值,如果预报中灾害的概率超过这个阈值,比如80%,他们就提前行动。

同样的逻辑,也适用于我们每个人。比如你计划去爬山,预报说有40%的下雨概率,要不要带雨衣?带着会更重,不带可能被淋。天气预报员不能替你决定,你得自己权衡哪种不便更能接受。

人们对于气候变化存在诸多争论,预测气候变化存在很多不确定性,但我们仍能估算出其发生的概率。本质上,是否应该采取气候行动与是否应该带雨具是一样的决策问题,但前者影响大得多。

02

不确定≠不行动

《知识分子》:7月,美国能源部发布了一份“批判性述评”(critical view),认为二氧化碳引发的气候变暖在经济上造成的损害可能低于普遍认知,一些激进的减排策略或许存在方向偏差。您整体怎么看待这份报告?

蒂姆·帕尔默:这份报告由一些科学家撰写,但他们在气候问题上的立场与大多数气候科学家不同,可以说是少数派。

这份报告主要强调了气候模型中的一些不确定性。我承认气候模型确实并不完美,这一点毋庸置疑,但我们仍可以对气候发生灾难性变化的概率进行估算。目前来看,存在一种相当大的风险,即气温会升高到如此程度,以至于海平面上升数米、热浪强度超过人体生理极限。

报告没有触及这些潜在的灾难性后果,只一味强调模型的不确定性,其中一些批评并不合理。比如他们声称“所有模型预测的温度都比实际观测值要高”,但这是因为他们看的那些模型,假设了远高于过去几年实际水平的二氧化碳排放量。

问题的关键是,即便模型存在不确定性,极端气候变化的概率是否足够高,值得我们采取行动减少排放?

在某种意义上说,这并非一个科学问题,而是政治家们处理的问题。科学家的职责,是量化不同气候风险的概率,包括那些极端的情形。遗憾的是,这份报告没有做到这一点。它让读者误以为“不确定性”意味着“无需行动”,这就像一个商人因为投资存在风险就永远不去投资一样。

在我看来,灾难性气候变化的风险完全高到足以采取行动。要知道,一颗大型小行星在未来几百年撞击地球的概率大约只有百万分之一。而我们现在谈的极端气候变化,概率可能高达30%甚至40%。

《知识分子》:您在书中提到目前的气候预测模型还无法非常准确地评估气候变化的临界点(tipping points)。您认为有没有可能改进我们的模型来实现这一预测?

蒂姆·帕尔默:所谓的“临界点”,是一个非线性过程的实例。要改进模型,唯一的办法就是通过“分辨率(resolution)”来进行。我们在计算机上用网格来表示大气,把空间划分成一个个小“盒子”,每个盒子内部假设大气是均匀的。信息从一个盒子传递到下一个盒子。

早期计算机运算能力有限,网格很大,可能几百公里一个盒子;随着计算能力提升,网格越来越小,能更精确地模拟大气和海洋中的动力学过程。想要对临界点有更高的信心,就必须把网格做得尽可能小,这需要使用世界上最强大的计算机。

气候科学家在使用超级计算机时往往要与其他领域的科学家竞争资源。而气候问题的重要性决定了,我们必须有专门的、高性能计算机资源。我提出的设想是,类似欧洲核子研究中心(CERN)的模式,世界各国可以联合投资一台超算。

如今的超级计算机运算能力已经达到每秒10的18次浮点运算,中国就建造了性能最好的一批超算。所以中国也许可以作为气候变化领域“CERN”的主办方,全球各国可以来这里,在专用的超算上运行高分辨率的模型。

《知识分子》:AI现在使用了很多计算资源,您认为AI会帮助气候预测吗?

蒂姆·帕尔默:AI无法回答气候的临界点这类问题,因为AI是使用过去的数据来训练的。

虽然气候临界点可能在几百万年前发生过,但在我们拥有数据训练AI模型的这个时期,它们并没有发生过。也因此,AI模型从未见过,比如海洋环流中的某个临界点。

我们正在进入一个以前的历史数据中没有出现过的世界,这正是AI模型可能失败的地方。这也是为什么我们需要继续基于物理法则来发展模型。AI当然会有所帮助,但不可能取代物理模型。

知识分子:能具体说明吗?

蒂姆·帕尔默:物理基础的模型帮助我们理解系统,理解在科学中是非常重要的。

格陵兰岛是一片巨大的土地,多数区域被冰雪覆盖,它不仅在天气系统中起重要作用,还影响海洋环流。但如果格陵兰岛不存在,欧洲的天气会是什么样?通过物理模型回答这个问题相对容易,因为可以在模型中移除格陵兰岛,换成海洋,然后重新运行模型。这就相当于做了一个实验,帮助人们理解格陵兰岛在现实世界中的角色。

同样的,如果把中国藏区的山脉去掉,替换成平坦的土地,北京的天气会怎么样呢?我们可以通过物理模型把喜马拉雅山脉或者整个青藏高原去掉,进行这个实验。

但是AI模型的训练数据一定是来自一个有格陵兰岛或青藏高原的世界,它们不可能在可靠的方式下推测没有这些地区存在时,欧洲或中国天气的状况。

AI归根结底只是一种巧妙的统计分析。假设有一个函数,在一定距离内以直线形式表现,如果想知道函数在另一个地方的值,AI所能做的就是假设从这里到那里也是一条直线。然而,实际上它可能完全不是这样,会有不同种可能。这就是为什么AI模型有局限性,它很难像物理基础模型那样,深入理解系统的细节。

当然,我会说AI模型在短期天气预测方面表现相当出色。AI也可以和物理模型相结合,比如集合预测。气象中心一开始每天进行50次预报,但有时人们会要求提供500次预报的结果,在没有那么多计算时间时,可以利用AI来生成一些模拟的结果。

《知识分子》:您参与过联合国政府间专门委员会(IPCC)报告的编写过程,第30届联合国气候大会(COP30)即将召开,您对IPCC下一份评估报告以及COP30有什么期待吗?

蒂姆·帕尔默:我曾参与早期IPCC报告的编写,现在参与得较少了。对我而言,IPCC应当是一个科学评估报告,而不是政治声明。它只是对过去约5年的气候变化科学文献进行的总结。IPCC坚持这一基本使命是非常重要的,但现在始终存在着将其政治化的风险。

至于COP,我不是以气候科学家的身份看待这个问题,而是作为一个普通人、作为地球上的一员来看。化石燃料在我们生活中扮演着重要角色,停止使用它们非常困难,所以我希望我们能够采纳所有能帮助我们实现净零排放的技术。

有时人们在争论是否应该使用可再生能源、核能、碳捕捉与碳封存。我个人的观点是,我们应该尽量开发尽可能多的这些技术,而不是专注于其中一种。

我一直在关注中国在替代核能方面的进展,例如在戈壁沙漠中建立的钍基熔盐实验堆,使用钍而不是铀来运行,通过熔盐来冷却。这非常有趣,因为它可能开辟一片新的核能领域,能够真正改变世界,推动低碳能源的使用。

03

噪声的重要性

《知识分子》:除了天气,其它系统也存在着各种不确定性。为什么有些事物总体上是可预测的,但又会突然变得不可预测?这背后的原理是什么?

蒂姆·帕尔默:我认为“混沌理论(Chaos Theory)”的伟大之处在于,它并非基于随机性。相反,它背后有着清晰的数学方程,这最早由美国气象学家爱德华·洛伦兹(Edward Lorenz)提出。

洛伦兹发现,当系统在演化过程中,大多数情况下它们在很长一段时间内都是可以预测的,但从数学角度来看,存在一部分“分形”结构,呈现不稳定的状态,即微小的不确定性会被迅速扩大。

如果艾萨克·牛顿看到洛伦兹方程,他大概能读懂它们的形式,因为这些方程确实是通过他创立的微积分来呈现的。但对于这些方程所衍生的几何形式,牛顿可能就完全陌生了。

举个例子,圆是古希腊数学家欧几里得(Euclid)熟识的几何形状,牛顿是“欧几里得几何”专家。在三维空间里,圆可以被推广为球体,当放大观察时,它的表面光滑而单调,就像我们并不能确切地感受到地球是球体,因为我们只看到了极其小的一部分。

然而洛伦兹发现的“分形几何(Fractal Geometry)”则完全不同,它的结构会不断重复,无论你放大多少倍,结构始终存在、永不消失。有趣的是,分形几何与20世纪一些最重要的数学成果密切相关,例如安德鲁·怀尔斯(Andrew Wiles)在1990年代证明“费马大定理”时使用的数学工具。

天气大部分时间可预测,但有时也会出现极端风暴,这就源自系统内部的分形几何结构。不只是天气,经济系统通常是稳定的,但也会出现全球性金融危机,平稳的健康系统可能也会爆发疫情。

虽然这点存在争议,但我个人认为,如果将整个宇宙视为一个在分形几何上演化的混沌系统,那么量子力学中涉及基本粒子的一些极其复杂的概念性问题,或许是可以被理解的。

《知识分子》:您在书中提到,集合预测也能用于经济学领域。能具体谈谈吗?

蒂姆·帕尔默:我并不是经济学专家,这并非我的研究领域。但我十分好奇,在重大金融危机爆发前,整个系统是否会变得更不可预测?

我给一些经济学界的学者发送了邮件,但他们大多表示,传统的经济模型无法回答这个问题。因为这些模型不够复杂,也没有合适的计算方式来处理。

最终,我和牛津大学的同事胡安·萨布科(Juan Sabuco)讨论,他向我介绍了一种新的经济建模方法,基于主体的模型(Agent-based Model)。这种模型会模拟个体行为,比如每一家企业、每一家银行的决策过程,有点像气象模型中模拟每个独立的天气系统。

之后,我又联系到他的一位合作者,对方正在运行这类模型的集合模拟,包括一个针对欧元区经济的模型。他开始研究金融危机前可预测性的变化。我在书中引用了他的部分研究成果,结果验证了我的猜想:金融危机往往发生在系统极不稳定、可预测性极差的时期。集合预测显示,在这种时期,对GDP、通胀等指标的预测不确定性明显扩大。

经济学领域也许可以采用这种基于主体的模拟方法,摆脱传统的建模框架。因为后者无法处理混沌系统的复杂性。

《知识分子》:“噪声”(noise)在模型中起到什么作用?

蒂姆·帕尔默:其实洛伦兹最早的模型非常简单,只有三条方程,却能产生极其复杂的结果。现实世界的系统,比如天气或经济,要复杂得多。我们现在的计算机无法同时模拟上亿的云朵或者经济单元。

所以问题就是,怎么处理那些无法在模型中直接表示的过程?答案就是噪声。无论是气候还是经济,把噪声引入模型,是一种简化但有效的方式,用来体现那些太复杂、无法显示计算的过程。

噪声在很多人看来是需要被消除的部分,但在非线性系统中,噪声反而可能有积极作用。比如人脑就是一个带噪声的系统。我们每时每刻都在从眼睛和耳朵中接收信息,但大脑运作的功率只有20瓦,而一台超级计算机有2000万瓦。计算机耗能如此巨大,部分原因是它被设计得完全确定。比如2+2永远等于4,不可能是3.9或4.1。为了保证这种精确,芯片要花费大量能量。

假设恒定的能量预算下,你可以做100次完全精确的计算,或者1000次略带误差的计算,哪种更好?对于转账操作,当然要精确;但对天气或经济预测,有一定“噪声”的计算反而更有效。

人脑似乎也遵循类似逻辑。当我们面临重要决策,比如过马路时,大脑会集中能量,进行高精度、确定性的思考;但在多数情况下,我们依赖低能耗、自动化、带噪声的思维过程。

心理学家丹尼尔·卡尼曼在《思考,快与慢》中,就区分了这两种思维模式。我认为,大脑存在的噪音,有时可能会将我们带入从未体验过的认知思维领域,产生顿悟和创造力。

参考文献:

[1] https://www.energy.gov/articles/department-energy-issues-report-evaluating-impact-greenhouse-gasses-us-climate-invite

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号