阅读:0

听报道

撰文 | 杨杨(《知识分子》科学新闻实验室特邀作者)

责编 | 黄永明

● ● ●

幽默是有用的,尤其当你身处一个群体,比如,你想融入群体,或切入一个话题。

任教于北京大学心理与认知科学学院的毛利华就至少体验过两次这样的“好用”。

一次是十来岁的时候。彼时他是山东沂蒙地区小城里的少年,自嘲“劳动人民有劳动人民的快乐”。大雪天,和要好的哥们儿逃了课,站在校门口,看那些骑车进来的人一个接一个摔倒,开心坏了。

他隐约发现:那些在班级里喜欢恶作剧、用现在的标准衡量“更有幽默感”的男孩子更受欢迎,朋友也更多。于是也刻意地训练自己,展现一些发散思维或不规矩的行为。

“可能是更愿意跟这帮家伙一起玩儿。我们是一个群体嘛,要被他们认同,那就不能用常规的思维去思考。”

当然也不全是刻意的。现在回想起来,毛利华觉得,当你身处群体之中,自然而然地,就会用另外一种自我的方式表现自我——那是和在父母、老师和女同学面前不同的方式,蔫儿坏。比如,在虚掩的门上放一桶水,偷偷把老师的烟头给掐掉,在同学将要坐下的一瞬间把凳子抽走。

“这样做是不是会给你在群体里加分?”我问。

“应该会。就觉得很开心。”

第二次,是2013年在德国的一次报告会议上。他是北京大学心理与认知科学学院的老师,作为代表团的一员,去德国交流。现场有来自多个国家的代表团,以及各自大使馆的工作人员和德国的国会议员。

他发现,很多国家的代表团成员——包括地域和文化上相对接近的俄罗斯和日本——做报告的时候,会先说,我这里有一个发现,然后针对这个点发挥,讲一两个笑话,然后才引回到自己的报告;而中国的代表团有十几个人,大家穿着正式,发言拘谨。

毛利华想刻意地试试不一样的。

“正好,上台报告之前,我的领带怎么也打不好了。美国的一个教授过来帮我打好了领带,拍着我的肩膀让我上台。谢过他之后,报告之前,我说,人与动物的区别,不仅仅表现在用语言交流,还包括互相帮助,比如帮别人打领带。”

这个微小的尝试如他所愿,奏效了。台下的人开始大笑、鼓掌。

幽默感是人和动物的区别吗?

说真的,把人和动物区别出来,到底有哪些标准?

“幽默感”看起来是很有希望却暂时未经证实的一个方向。

要确认这个答案,对于文学家或哲学家来说,显然容易得多。他们只消用一个意味深长的故事或隐喻,就能让读者觉得“嗯,好像很有道理”。

1956年,科幻作家阿西莫夫曾经在小说《讲笑话的人》中,借心理学家之口,道出一系列观察和思考,包括不同的笑话使不同的人发笑;没有一则笑话带有普遍性;有的人,什么笑话也不能使他们发笑……不过,其中最重要的或许是,唯有人这种动物才真正有幽默感,人是唯一会发笑的动物。

毛利华坚信,除去那些外在、公认的部分,人类一定还有些内在的、精神上的不同于其他物种的东西,比如,作为一种大规模的社会群居动物,扮演重要角色的“幽默和幽默感”也许是答案之一。

不过,作为科学家,要确认这一点,可比文学家复杂多了。你得提出假设,然后做实验,小心翼翼进行验证——毕竟,很多致力于“将人类与其他物种对立起来”的假说,比如,人是唯一直立行走的动物、唯一使用工具的动物,或者,人是唯一使用语言的动物……等等,后来都被打了脸。

他和搭档构想着,试图通过一系列的研究最终证明“幽默和幽默感”是定义人的一个基本特征。但研究经费的申请并不顺利。

需要面临的一个难题是:要研究幽默,首先要定义幽默。但人人都有一个自己理解“幽默”的角度。“我们说的幽默和大家理解的幽默其实是不一样的,大家觉得搞笑就行,但我们有局限性的素材和范围。”难以回答的问题还包括:你说的这个幽默到底能不能代表幽默?研究这个幽默到底对真正的幽默有什么好处?

另一个难点在于,国内很少有这个领域的同行来担当评审。如果从更宏观的视角找原因,那或许是,在科学界,对幽默的研究一直不曾占据主流,更何况是在幽默根基并不牢固的文化里。

毛利华觉得,这和东西方的文化差异有关。“西方更注重个体的独立性,每个人都强调自己的个性,但任何一个个体又不可能脱离群体生存,所以,他们需要一种方式把不同的个体黏合起来,拉近和陌生人或周围其他人的距离,也让自己更好地被群体接受,而幽默是很好的社交黏合剂,因此,他们特别注重幽默这种表现形式。而我们的传统中,每个人要为集体服务,人们天生就属于群体,所以,幽默就显得不那么重要。”

人工智能不懂幽默

如果把目光再投远些,看看人工智能呢?人工智能赢了围棋,赢了人类经过漫长演化、更加擅长的面孔识别,不止能撰写基本的新闻消息,甚至创作了诗歌并出版成书,最近,关于它们会“自行创造语言来交流”的传言在社交网络上流传,一大批人就相信了,大呼“坐等奇点到来”——虽然最后被辟谣,但也可见人类是多么看好它们。

在真正的奇点到来之前,“幽默和幽默感”会是人类面对人工智能最后的堡垒吗?毕竟,可以生产笑话的人工智能早已不是新鲜事。一款微软研发的人工智能也已经在帮助《纽约客》的漫画编辑减轻工作量,从每周收到的数千幽默漫画配文中,挑选出更好笑的那些——虽然,严格地说,这并不能算是幽默感,充其量是一种对幽默风格的机器学习。

“你可以创造出一个笑话机器人,但你不能创造出一个有幽默感的机器人。”毛利华说,“幽默感要涉及自我意识、情感体验,包括对他人的理解——人工智能必须拥有这些人的最基本的特质,才可以把它视作真的智能。”

年初的时候,李开复做客综艺节目时也发表了类似的观点:娱乐是非常好的领域,因为人工智能会在很多领域替代人类的工作,但在娱乐领域不会,因为人工智能不懂什么叫幽默。

科幻电影《霹雳五号》中有一个设定,令毛利华印象深刻。在这部上映于1986年的科幻电影中,逃跑的机器人“五号”偶然具有了自我意识,坚称自己是有生命的。

如何证明五号所言非虚?男主角对它进行了很多测试。但这些测试的结果并不能令他信服。直到他讲了一个笑话,而五号顿了几秒,发出连串笑声,这意味着它听懂了这个笑话并体会出其中的幽默之处——换句话说,它拥有幽默感——这时,男主角才真正开始将五号作为一个具有自我意识的生命体看待。

胳肢游戏

设想一件事:如果一个人突然冲过来和你玩胳肢游戏,你会作何反应?

如果是轻微的胳肢,你可能会吓一跳,继而发现这是熟悉的朋友来恶作剧,并无危害,就会笑起来;但这个人也许是陌生人,你并不知晓对方是善意还是恶意,或者,胳肢也可能毫无限制地继续下去,令你感觉痛苦——来自他人的“幽默”就像这种胳肢,充满各种可能性。

“幽默的前提是冲突。”毛利华解释说,“人类大脑的最主要功能,是让我们预期这个世界。倘若一件事的发展,有若干可能,每个可能性发生的概率都不同,有的可能性是80%,有的只有20%甚至更少,那么,我的大脑会表征其中那个可能性最大的,所以,我们通常可以预期正常的话接下来要发生什么。但是,假如接收的东西和大脑的预期不一致,而我的大脑事先没有想到这个问题,冲突就产生了。”

有冲突就会有惊讶。

“惊讶和恐惧两种情绪,前半段的认知加工过程都是一样的,区别在于后半段。一旦发现这个更小概率事件,大脑的注意就会指向这个更小概率事件,此时,大脑处于紧张的状态,希望用认知资源对这一新奇的刺激进行加工,解决它。一旦发现我的经验可以解释它,这种紧张就释放了,随之产生情绪愉悦的状态。但也可能,我的大脑从未见过这个新奇的刺激,没有任何经验可以解释它,就会感到恐惧。”

为什么有人找不到笑点?

这种情形你一定不陌生:同样一则笑话,不同的人有不同反应,有的人立刻心领神会,发出笑声,有的人却不得其解:“这有什么好笑的?笑点在哪里?”

除了由于文化背景和个人经验的不同,导致一些人无法解决笑话中的冲突,对于那些找不到笑点的情况,或许还有一个解释:这些人的“心理理论”有些问题。

毛利华这样解释:“你说一个笑话,我很开心——我为什么很开心,除了笑话本身,更重要的是,我要理解说笑话的这个人此时此刻的心理状态。在心理学上,这叫‘心理理论’。通过共情这种方式,能够真正理解幽默所能表达的东西,然后感到好笑,感到情绪上的愉悦。”换句话说,那些心理理论程度更好、共情能力更强的人,幽默感往往也更好,也更能体会别人话语中的幽默之处。反之亦然。

作为一种社交黏合剂,幽默(包括攻击性的幽默)可以帮助人与人之间建立亲密的纽带。美国加州大学伯克利分校的社会心理学家达契尔·克特纳对此有发言权,他做过很多关于“互相揶揄”的实验,比如,邀请一群兄弟会的成员以及他们准备邀请入会的人来实验室,请他们互相揶揄,结果发现,尽管那些互相吐槽的话语有时过于尖锐,但在这种一来一往中,所有参与者之间的友情却变得更好了。而在另一场实验中,他将目光对准了孩子间的揶揄,结果发现,那些有自闭症的孩子,很难应付这些。

互相揶揄——或者说,幽默尤其是攻击性的幽默,对能力有要求。“需要能够理解意图、非典型的沟通、伪装以及社会语境。”达契尔·克特纳这样总结。

严歌苓在半自传小说《穗子日记》中,记录过一个“在群体中尝试幽默却不幸失败”的例子。故事的背景是一群少女离家开始集体生活,其中一位不擅社交的姑娘,被人视作异类。她努力尝试着融入群体,于是也学别人开些恶作剧式的玩笑,结果因为下手不知轻重,自己倒挨了巴掌。

如何把握好幽默的度?毛利华认为,这就需要依赖对他人此时内心状态的理解,也就是“心理理论”。“真正有幽默感的人,一定是有非常好的心理理论的人,他/她一定清楚什么时候可以说、该怎么说和说到什么程度。至于一个劲儿滥开玩笑的人,背两个段子或不停攻击别人,是不能称得上‘有幽默感’的。”

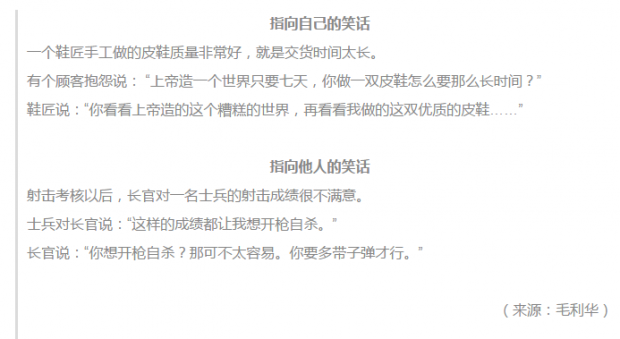

他的一篇论文也侧面证实了心理理论在社会交往中的重要性。这篇题为“The activation of theory of mind network differentiates between point-to-self and point-to-other verbal jokes: An fMRIstudy”的论文,发表在《神经科学通讯》杂志2014年1月刊。

为了准备实验,首先要收集笑话。毛利华和其他实验者通过包括社交媒体和笑话书在内的各种渠道,搜罗来309个包含社会情境(且剔除了性与其他社会禁忌成分)的笑话,经过再次筛选和加工,最后留下60个。这些笑话分类的维度包括:好笑与不好笑、攻击性与非攻击性,以及,指向他人与指向自我。

然后,他请被试者依次看这些笑话以及被替换掉妙语部分的对照笑话。同时,仪器会记录下他们的大脑激活。结果发现,在阅读那些“指向自我”的笑话时,被试者大脑中,涉及心理理论的网络会更强烈地激活。

“自己给自己说段子逗乐,没有任何意义。即使你坐在那儿,看到一个段子笑,其实还是把自己带入到一个社会情境中的。”比起分析一则笑话的幽默之处,毛利华更关注幽默在社交情境下的功用。他甚至觉得,只有在群体中,幽默才有意义。

这可以从演化的角度进行追溯。对于一个单独的生物个体,“Surprise!”并不能带来太多生存优势。因为对个体来说,恐惧与平和才是最重要的——恐惧让其远离危险,而平和则可以节省能量。

直到一些个体组成群体,幽默的最初形态才被进化出来,那就是——笑。当有风吹草动的时候,有人需要示警,大家一起逃跑——但有时候,示警的人会发现,那个断掉作响的树枝,是自然风化所致而非野兽的踩踏,警报解除,拿着紧张就会释放,在表情上就展示为‘笑’,作为一种符号,向群体通报安全。

这是毛利华比较认同的假说,关于群体和幽默。“可能大家都在吃东西,听见‘嘎嘣’一声,然后看到那个示警的人笑了。于是大家开始放松,危险的预期被消解,伴随着行为和情绪体验,慢慢地,作为社会群体当中表示愉悦和释放的信号,幽默的初级形态‘笑’就被进化出来。”

或许,从“失谐、消解以及愉悦的情绪体验”这一本质来看,毛利华提到另一件涉及群体幽默的小事与此并无不同。

“比如,小朋友之间会互相起绰号。有一个孩子的外号叫‘大头’——我知道他不叫大头,但我一看他的头很大,马上就能找到这个冲突的消解,就会很开心。”

《霹雳五号》里,那个最终令男主角确认“五号真的是有生命的”那个笑话,是这么说的:

有一位牧师、一位神父和一位教士,他们出去打高尔夫球,同时他们设法决定用多少钱来做慈善活动。

于是神父说:我们在地上画一个圈,我们把钱抛向空中任其落下,落到圈里的,我们就捐给慈善机构。

牧师说,不,我们在地上画个圈,我们把钱抛向空中,只要落在圈外的,就是捐给慈善机构的。

教士说,不不不,我们把钱抛向空中,上帝想要的他留下就是了。

男主角讲述略为笨拙,五号也迟疑了几秒,才说道:“哦!我懂了!”开始发出一连串机器质感的笑声。

这个笑话的笑点在哪里?

美国作家E.B.怀特有一句经典的话:分析幽默就像解剖青蛙,没什么人有兴趣而且青蛙死了。——下一篇,我也许会从认知语言学的角度来解读这个笑话,看看会不会杀死这个笑话。

关于作者

杨杨,科学松鼠会成员。曾任《新周刊》记者,科学松鼠会专题编辑兼媒体主管。最近的工作是担任科学音频节目及活动策划人。

人名与术语:

[1] 霹雳五号(Short Circuit):美国科幻喜剧片

[2] 心理理论:Theory of Mind

[3] 达契尔·克特纳(Dacher Keltner):美国加州大学伯克利分校心理学教授

[4] 《神经科学通讯》(NeuroscienceLetters):国际著名学术杂志

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号