阅读:0

听报道

撰文 | 邸利会

责编 | 程 莉

判断一个科学家的水平难么?也不难,只要像小学生一样会数数就行。

如今,在中国大多数高校的评价体系中,论文本身的科学价值似乎并不是最重要的,重要的是发表在了哪个档次的杂志。比如《自然》、《科学》通常被供奉在一档中,在上面发文不仅有丰厚的金钱回报,连申基金、评职称都会容易很多,还顺带为“东家”争光添彩,为机构排名做了贡献。

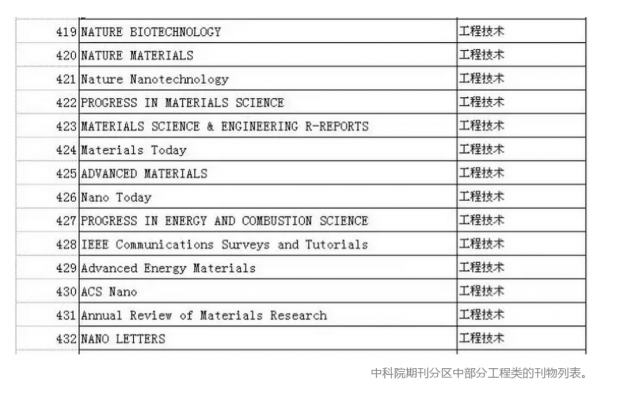

不过,也不是所有人都肯买这个账。今年的中科院期刊分区发布后,计算机科学家A教授就开始在朋友圈 “吐槽”:

“ACM Transactions包括JACM全灭 …… 别的不知道,如果计算机类学科按这个导向,那就是往沟里去了...... 见到国际同行不好意思打招呼得绕着走的那种。”

影响因子迷思

中科院期刊分区,简单说,就是按照影响因子高低,把期刊分成四个档次(也称区)。这种只是给图书馆员买期刊提供参考的指标,长期以来却被误用于论文评价,甚至是作者个人科研成绩的评判上。上有所好,下必甚焉,如今,文章发在一区就像是中了头彩,如果有幸命中《自然》、《科学》,更会引来无数人朋友圈撒花点赞,祝贺之热烈让人想起“范进中举”。

A教授的控诉立即引发了圈内好友共鸣,因为他们的领域,在当下评价体系中处在十分尴尬的境地——在计算领域,大家通常看重的是会议论文,而不是期刊。

中国人民大学计算机学院院长文继荣告诉笔者:

“中科院的期刊分区在国内学术评估框架内有很重要的地位,但是计算机学科无法采用这个标准,我认为主要有两个原因:一是计算机学科中学术会议很重要,而这个列表中没有学术会议。二是这个列表把所有工程类学科放在了一个类别,对于计算机类期刊的覆盖率太低。”

如此按区评价,就像是一个不明所以的指挥棒,唆使学者们将稿件发表在有限的几本“上了区”的杂志上。国际同行广泛认同的会议以及影响因子较低、但同样具有声誉的杂志反而被忽略。这也就是A教授控诉的,“往沟里去了”。

总结起来,用影响因子评刊,以期刊分区评人,存在以下几个问题:

首先,刊物影响因子有缺陷,有时无法作为刊物质量比较(尤其是不同学科间)的依据;

其次,刊物影响因子的高低,无法完全决定论文质量;

最后,以发表在几区刊物评价作者个人科研成绩是对期刊影响因子的极大误用,为害不浅 [1] [2]。

第一个问题涉及期刊影响因子的自身缺陷:

影响因子的公式里面可引用文献范围不同;

因为期刊影响因子一般统计两年内的引用,引用最近研究较多的学科,一般会有较高的影响因子;

文章参考文献多,参考文献属于WoS(Web of Science)索引的学科有较高的影响因子;

学科和学科之间难以比较,甚至细分领域之间也难以比较(比如结构生物学和免疫学)。

比如说计算机期刊的影响因子,和生命科学相比难以望其项背。当然,计算机领域的学者大多不看期刊,也不引用,也导致了该领域期刊的影响因子普遍偏低。

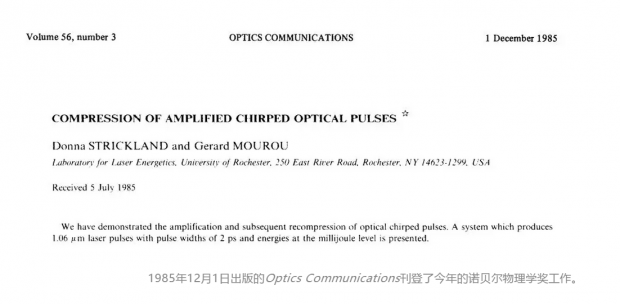

关于刊物影响因子的高低,无法完全决定论文质量,可以举最近的两个例子。一是获得今年诺贝尔物理学奖的杰拉德 · 莫雷、唐娜 · 斯特里克兰,他们获奖的工作 “生成高强度超短光脉冲的方法”,登载在1985年出版的Optics Communications上,2017年的影响因子是1.8,已经是近五年来最高。

而另外一个例子是前段被揭露出大量论文剽窃的南京大学社会学院教授梁莹。香港科技大学社会学部教授吴晓刚表示,梁莹的很多论文粗制滥造,但并不妨碍有些发表在影响因子还不错的杂志上,“所以光看杂志,如果不看文章本身的话,真的是很误导人”。

“刊物影响因子和论文质量不一定相关”并非个别例子,也得到了文献学研究的支持:一本杂志被引的大部分只是很少数的文章贡献的,换言之,大部分的文章并不能为杂志带来多少引用 [2] [4] [5] [6]。如果认为文章的引用数某种程度上代表了其质量,而认为只要投在高影响因子杂志上,文章就如同盖了“高质量”的戳,可以不看内容了——这是逻辑不通的。就像一群矮子和几个高个子在一起,不能只看平均身高。

诺奖得主的批评:他们只谈数字

以上的讨论都还是局限在技术层面,期刊影响因子发明出来的40年来,也在不断修改完善,引入了更多的维度来衡量期刊的质量。但迄今为止最大的危害其实来自于第三点,也就是误用,简单说,就是用期刊影响因子把刊物分成几个档次后,进一步用文章发表在哪个档次来衡量作者的科研成绩。

而这一误用已经引起了科学界不少人士,包括了几位诺奖得主的批评:

“我可以明确直接地说,我讨厌影响因子…….这是图书馆员用来判断买期刊用的,而不代表文章质量,可不幸的是,好几个机构,不管是决定教员晋升的终身教职委员会,或者是负责招聘的人都开始拿这个作为评判文章重要性的依据而不看内容。

我曾与两家不同的欧洲科研机构见面并与负责人谈话,结果这两位一开口都说同样的话,我们有X篇文章发表在影响因子为Y的杂志上,没有一个人说他们发现了什么,很兴奋某个发现打开了一个新的领域,他们根本不和我谈科学,他们只谈数字,因为这是最简单的事。我们用这些影响因子来评判人,我觉得很可怕。” (2014年,2008年诺贝尔化学奖得主Martin Chalfie在与巴西的青年科学家交流时表示。)[9]

“很多人拼了命想把文章发在《自然》、《科学》上,反正我不在乎……我们一些引用很多的文章并没有发表在影响因子最高的杂志上,而是发表在《免疫学》(Immunology),审稿很好,运作很好的杂志,并不是影响因子有多高。很多文章要发《自然》、《科学》,结果搞的过程很长,要求很多,做更多的实验,结果文章本来一开始是一个很清楚的对一个想法的描述变成了根本无法阅读的文本,有25页的补充数据,根本不知道在说什么。” (1996年诺贝尔生理与医学奖得主Peter Doherty)[10]

“以刊评人”何时休?

不过,如果不从改革评价体系入手,单纯的批评恐怕难以起到作用。这方面科学界也有行动。早在2012年12月,在美国细胞生物学学会的会议上,科学家签署了一项声明,叫做“科研评价旧金山声明”(San Francisco Declaration on Reaerch Assessment, DORA),称千万不可用期刊影响因子衡量个人研究论文、科学贡献,或者用于招聘、晋升或者资助。

目前,这项声明已获得13万个人、700多个组织的支持。中国科学院管理创新与评估中心是少见的,也许是唯一的来自中国的签署机构 [7]。考虑到中国大部分的科研机构还在“以刊评人”,这似乎也不奇怪。

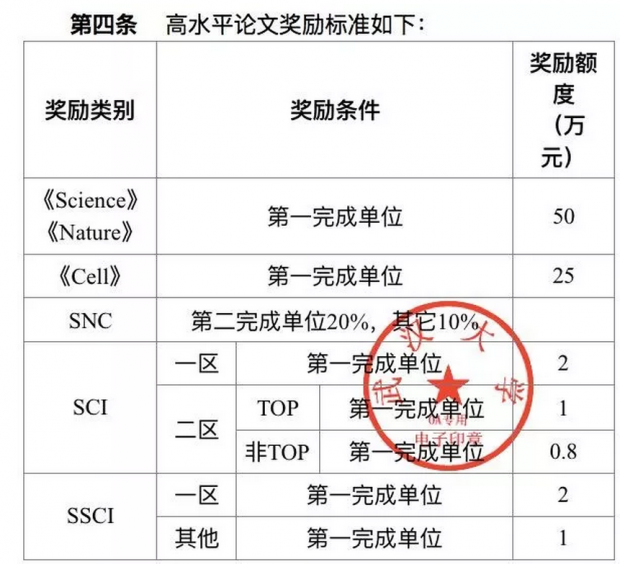

2017年发表的一项研究调查了中国100所高校168份与现金奖励有关的政策文件,发现其中31份文件对所有的WoS文章奖相同额度的钱;49份根据期刊影响因子,奖励数额不等;而99份则简单的依据中科院的期刊分区,按区奖励;只有15份是根据文章一定时间内的引用率来算奖励。而且从2005年之后,越来越多的大学采取了期刊分区的办法,2013年之后就变成了主流。

从刊物来说,《自然》、《科学》享受着特殊的照顾,学校给予的单篇发表奖金额度也一路飙升,从2008年的26212美元增加到了2008年的43783美元,增长了67%,高的可以拿到165000美元,有些学校甚至说,给多少还可以谈 [8]。鉴于中国科研人员,尤其是年轻科研人员薪水普遍较低,这样的奖励显然有巨大的诱惑。

武汉大学2016年7月发布的《武汉大学高水平科研成果奖励暂行办法(2016年修订版)》截图。

但“以刊评人” 却搅乱了正常的科研逻辑,对科研造成了诸多伤害。

《科学》前主编Bruce Alberts指出,期刊影响因子让科研人员追逐流行、跟风式的研究,因为更容易获得其他人的潜在引用;可不那么流行却可能带来突破性的领域却少有人关注,这一点对于年轻科研人员尤其有很大的误导 [3]。

前述的A教授也不无担忧地说:

“功成名就的资深专家可以不在乎,但年轻人不然。总有机构(甚至国家有关部门)要拿尺子去量人量院校。院校要生存发展就不得不去迎合尺子,然后年轻人在院校提职拿钱就需迎合尺子…… 希望选尺子的人不要选错…… ”

“以刊评人” 甚至助长部分刊物编辑或者审稿人要求作者引用某些完全不相干的文章,本刊也曾调查过一例嫌疑极高的刊物间互相引用、恶意推高影响因子的案例。

国内某著名高校的化学学院院长也直截了当地告诉笔者:

“刊物分区代表论文水平和业绩,是各单位管理部门想当然的做法,不利于科学的发展,现在很多单位都有自己的论文分区目录表,实际上是领导和管理部门管理人员根据自己和代表所在单位的利益划分(来弄的),既无科学依据,也无必要,科学研究的水平和质量应由同行和社会来评价。”

什么时候可以让科学评价回归常识?“以刊评人”是不是该刹刹车了?

参考文献

1. Garfield, Eugene. (2006). The History and Meaning of the Journal Impact Factor. JAMA: the journal of the American Medical Association. 295. 90-3.10.1001/jama.295.1.90.

2. Larivière, Vincent& Sugimoto, Cassidy. (2018). The Journal Impact Factor: A brief history, critique, and discussion of adverse effects.

3. Alberts, Bruce. (2013). Impact Factor Distortions. Science (New York, N.Y.). 340. 787.10.1126/science.1240319.

4. Seglen, P. O.(1992). The skewness of science. Journal of the American Society for Information Science, 43(9), 628-638.

5. Seglen, P.O.(1997) Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. BMJ 314, 498–502.

6. Editorial(2005). Not so deep impact. Nature 435, 1003–1004.

7.

8. Wei Quan, Bikun Chen, Fei Shu. Publish or Impoverish: An Investigation of the Monetary Reward System of Science in China (1999-2016)[J]. Aslib Journal of Information Management. 2017, 69(5): 486-502.

9.

10.

▼▼▼点击此处,直达知识分子书店。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号