阅读:0

听报道

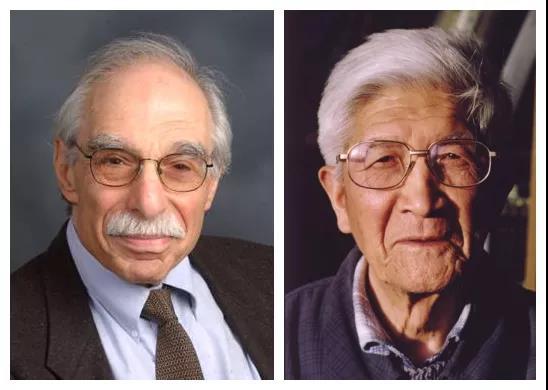

左:马丁·克莱茵教授(耶鲁大学Michael Marsland拍摄) 右:许良英教授(侯艺兵拍摄)

引 言

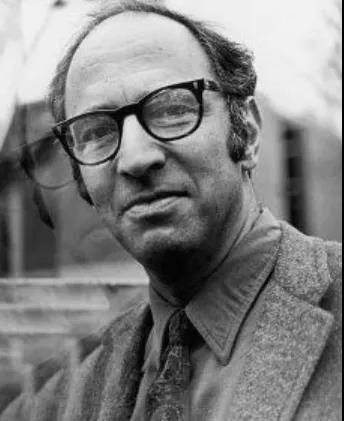

许良英(1920-2013)先生和马丁·克莱茵(Martin J. Klein, 1924-2009)教授分别是中、美两国在20世纪物理学史和爱因斯坦研究领域的开拓者。

今年是许良英先生诞辰100周年,两位杰出的物理学史学者的关门弟子胡大年撰文,介绍中国读者所不熟悉的克莱茵教授及其与许良英先生的友好交往,揭示他们之间罕为人知的真挚友谊,展现他们的严谨学风与高尚品德。

撰文丨胡大年(纽约市立大学城市学院历史系教授)

责编丨戴 威

1987年,我考入中科院自然科学史研究所,师从许良英先生攻读现代物理学史专业的硕士学位。两年后,因赴美留学从科学史所肄业,但是却一直保持着与许先生的联系,并在此后的学习与研究工作中不断地得到他的指导和支持。

1989年秋抵美后,我先在开斯西储大学(CWRU)的技术与科学史项目中攻读博士学位。四年后,我放弃了CWRU的博士候选人资格,转入耶鲁大学研究生院,在克莱茵教授的指导下学习、研究现代物理学史达八年之久。在耶鲁学习期间,我曾受托为他们两位居中联络,因此耳闻目睹了许先生和克莱茵彼此交往的详细经过,深深体会到他们之间的相互敬慕、关切和支持。

今年是许良英先生诞辰100周年,特作此短文,介绍中国读者所不熟悉的克莱茵教授及其与许良英先生的友好交往,揭示他们之间罕为人知的真挚友谊,展现他们的严谨学风与高尚品德,以寄托对两位恩师的怀念。

马丁·克莱茵其人

马丁·克莱茵教授出生于美国纽约市一个来自奥地利的犹太移民之家,其父母都任教于纽约市公立学校,克莱茵是家中的独子。克莱茵高中毕业时还不到15岁,在校各科学习成绩优异,在毕业典礼上颁发的多数奖项都有他的份儿,包括化学奖、历史奖和英语作文奖。克莱茵的高中同学和最好的朋友是利昂·莱德曼(Leon M. Lederman,1922-2018),正是由于克莱茵后来对莱德曼的一夕长谈和劝说,才使得即将从纽约城市学院化学专业毕业的莱德曼,决心改学物理。四十五年之后,莱德曼荣获了1988年诺贝尔物理学奖。[1]

1939年秋,克莱茵进入哥伦比亚大学主攻数学,三年后本科毕业(珍珠港事变之后,哥大缩短了学制),获学士学位。此时,还不满18岁的克莱茵积极报名参军,被哥大校长等人劝阻。他们认为,像克莱茵这样的年轻才俊,不应被轻易地送到战场上去牺牲,因而强烈建议克莱茵留在校园,以其它方式为反法西斯战争做出贡献。于是,克莱茵进入了哥大研究生院,并转而攻读物理学,两年后(1944年)获得硕士学位。毕业后,他随即正式加入了战时服务的行列。第一年(1944-1945),克莱茵主要从事反潜声纳研究。有趣的是,他所任职的 “哥大水下声学基准实验室” 上面其实并没有多少水,因为该实验室位于纽约市帝国大厦的第五十层。第二年(1945-1946),他加入了美国海军运筹学研究组。在这两年的服务期间,克莱茵感到充实而愉快,不仅因为自己为战争的胜利作出了实实在在的贡献,而且由于在此期间结识了许多优秀的物理学家。

战后,克莱茵进入麻省理工学院攻读理论物理学,于1948年获得博士学位,时年不满24岁。毕业后,克莱茵留在麻省理工又做了一年研究工作,其间著名匈牙利裔物理学家爱德华·泰勒 (Edward Teller)曾邀请他参加研制热核武器的研究,但是被他谢绝了,因为他不愿意从事与核武器有关的工作。

1949年,克莱茵接受了位于俄亥俄州克利夫兰市的开斯理工学院 [2] 物理系的聘请,从此开启了他长愈半个世纪的教学生涯。该学院是美国一所著名的私立理工科大学,美国第一位诺贝尔物理学奖获得者阿尔伯特·迈克尔逊(Albert Michelson)曾任教于此,其间他与化学家莫雷(Edward Morley)合作,于1887年完成了闻名于世的迈克尔逊—莫雷(Michelson-Morley)以太漂移实验。

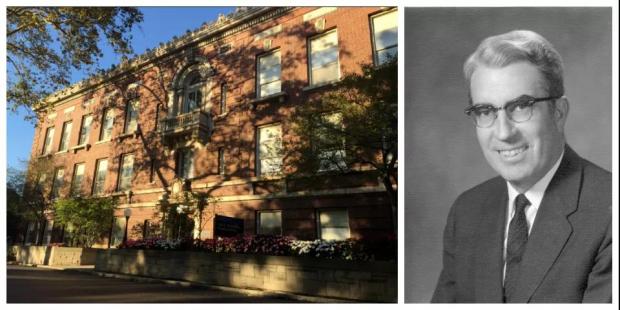

左:原开斯理工学院物理楼,现属于开斯西储大学,克莱茵曾在此工作。图源:Wikimedia Commons 右:开斯理工学院物理系系主任香克兰(1908-1982)。图源:Wikimedia Com

克莱茵在此任教18年,从讲师一直做到教授和代理系主任。也是在此期间,他的研究兴趣从理论物理转向20世纪物理学史,而在此转变过程中,他得到了时任系主任香克兰(Robert S. Shankland)的热情支持。香克兰自己就对物理史、特别是迈克尔逊等人的以太漂移实验的历史有浓厚的兴趣,为此他还于1950-1954年间先后五次前往新泽西州的普林斯顿拜访爱因斯坦本人。1963年初,在克莱茵等人的协助下,香克兰将他与爱因斯坦对话的记录公开发表,成为研究爱因斯坦和相对论历史的重要史料。[3] 许良英先生在文革期间就已经注意到这一重要的对话,并将其择要译成中文,收入《爱因斯坦文集》第一卷发表。[4]

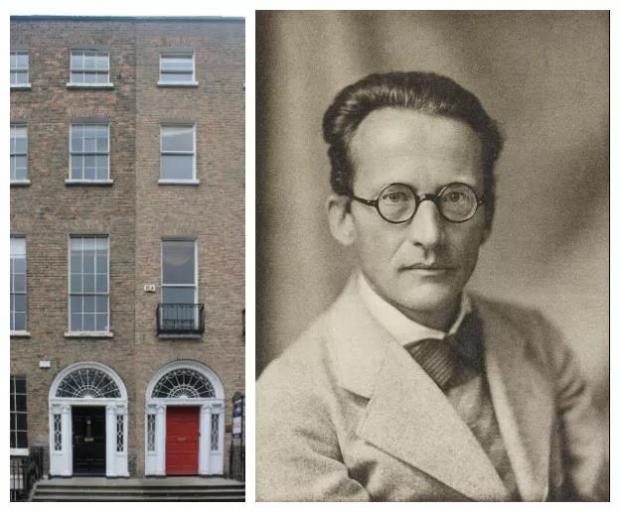

1952-1953年间,克莱茵荣获美国科学院国家研究委员会(National Research Council)研究奖金,他选择到位于爱尔兰的都柏林高等研究院(Dublin Institute for Advanced Study,以下简称DIAS)工作一年。以普林斯顿高等研究院为榜样的DIAS创立于1940年,其理论物理研究所的创所所长是著名理论物理学家薛定谔(Erwin Schrödinger)。薛定谔领导该所十余年,直到1956年才退休,但是克莱茵在该所工作的一年期间,薛定谔却因病并不在研究所。[5] 在DIAS,克莱茵的研究工作专注于统计力学,在研究中他不由地对奥地利理论物理学家埃伦费斯特(Paul Ehrenfest)的独特贡献产生了浓厚的兴趣,这进而引发了他对埃氏生平的研究。

左:都柏林高等研究院理论物理研究所旧址,克莱茵曾在此工作。(笔者2014年7月拍摄) 右:著名理论物理学家、DIAS理论物理研究所的创所所长薛定谔(1887-1961)。图源:Wikimedia Commons

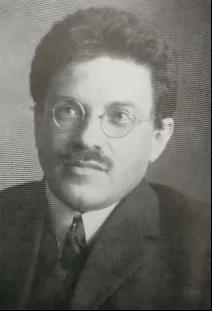

奥地利理论物理学家埃伦费斯特(1880-1933),克莱茵的研究方向之一。图源:M.J. Klein, Paul Ehrenfest, Vol.1.

埃伦费斯特是奥地利物理学家玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)的弟子,1912年继任伟大的荷兰物理学家洛仑兹(Hendrik A. Lorentz)的讲席职位,成为荷兰莱顿大学的教授,他后来还成为爱因斯坦在物理学界最亲密的朋友。埃氏不仅与洛仑兹、普朗克、索末菲、玻恩、玻尔等当时世界顶尖的理论物理学家联系密切,而且深刻影响了年轻一代物理学家中的许多佼佼者,如海森堡、狄拉克、费米、奥本海默、乌伦贝克等。因此,克莱茵对于研究埃伦费斯特这位20世纪初物理学革命期间的核心人物及其科学工作越来越着迷,在20世纪五六十年代,发表了一系列相关论文,并独自编辑了一卷630余页的《埃伦费斯特科学论文集》。[6]

克莱茵的科学史探索,很快就从深入调查埃氏生平扩展至20世纪物理学早期发展史中的其他重要人物和事件。从1962年到1967年的六年间,克莱茵连续发表了至少如下七篇奠基性论文:“马克斯·普朗克与量子论的发端”,“普朗克、熵与量子”,“爱因斯坦关于量子的第一篇论文”,“爱因斯坦与波粒二象性”,“爱因斯坦、比热与早期量子论”,“热力学与普朗克著作中的量子”,“爱因斯坦思想中的热力学”。[7]

美国著名物理学家拉比(1898-1988),他对克莱茵的现代物理学史研究工作极为欣赏并热情支持。图源:Wikimedia Commons

这些新颖、细致的现代物理史分析不仅迅速地获得了物理学家们的赞誉,而且奠定了他作为研究普朗克、爱因斯坦及量子物理的起源和早期发展史的开创者与权威的地位。对此,著名物理学家、诺贝尔奖获得者、哥伦比亚大学 “校级教授”(University Professor)拉比(Isidor I. Rabi)的看法是很有说服力的。1966年11月,古根海姆(Guggenheim)基金会主席致函拉比,请他对再次申请古根海姆奖金(Guggenheim Fellowship)[8] 的克莱茵给予坦诚和严格的鉴定;同时,该基金会主席还提醒拉比,由于克莱茵已经在八年前获得过一次古根海姆奖金,第二次授奖的标准将远高于第一次。[9] 接到信后,拉比立即回复道:

在他最近关于现代物理学的开创者洛仑兹、埃伦费斯特和普朗克的历史著作中,马丁·克莱茵先生为研究上述探索者们的革命性思想发展史作出了巨大的贡献。很可惜的是,他在这一领域,几乎是孤军作战。为此,我们都非常感激他。

如果基金会决定(给某人)第二次授奖,在任何我有所了解的领域中,我想不出(比克莱茵)更合适的候选人。[10]

这样,克莱茵于1967年再次荣获古根海姆奖—— 一份难得的殊荣。他因此可以有一年的时间全力投入埃伦费斯特传记的写作。不过,此时克莱茵工作的地点已经从俄亥俄州的克利夫兰市转移到耶鲁大学所在的康涅狄格州的纽黑文市。

早在1964年,耶鲁大学的两位著名科技史教授阿博(Asger Aaboe)和普赖斯(Derek de Solla Price)就已经开始筹划如何把克莱茵挖到耶鲁来,克莱茵自己也希望能转到一所规模更大的院校工作。[11] 然而,直到三年后耶鲁的管理层才开始行动。这次,又是拉比促成了此事。1967年4月,耶鲁大学科学与医学史系系主任致函拉比,询问他对克莱茵作为一位历史学家的学术工作水平及其教学能力的意见[12]。

拉比的回答实事求是、直截了当:

因为从未见过他(克莱茵)教课,我无法评论他作为教师的能力。然而,我在哥伦比亚大学学术讨论会上见过他一次,他所作的历史演讲非常清晰且有趣。至于他作为历史学家的能力,我仍然没有资格说什么,因为我自己根本就不是历史学者。但是,我非常喜欢阅读他所撰写的关于爱因斯坦、普朗克和埃伦费斯特的历史文章。

可能最让耶鲁大学信服并感受到压力的是拉比在回信的末尾所加的一句话:“不瞒你说,我已经很认真地提出了建议,让我们自己的物理系提供一个教授职位给他(克莱茵),期待他能来教授物理和物理史。”[13]大约在一、两个月后,克莱茵便收到了耶鲁的聘书,成为该校科学与医学史系的 “物理学史教授”。

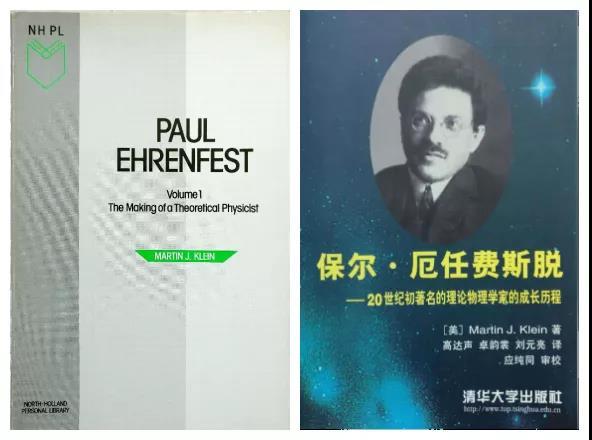

1970年,克莱茵撰写的传记《保罗·埃伦菲斯特,上卷:一位理论物理学家的成长历程》(Paul Ehrenfest. Vol. 1. The Making of a Theoretical Physicist )面世,受到了物理学家们和科学史界的广泛赞誉。著名物理学家杨振宁先生就非常欣赏此书,甚至在其出版二十余年后,他仍然向清华大学的同事们推荐这部杰出的科学传记,从而推动了该书中译本在中国大陆的出版。历史学家和科学传记家汉金斯 (Thomas Hankins) 在评论这部传记时指出,要写出一部完美的科学家传记是很困难的,因为这类传记不仅要讨论传主的个人品性,而且必须要考察其科学工作以及其所处时代的思想和社会背景。在汉金斯看来,克莱茵的《保罗·埃伦菲斯特》一书堪称是科学传记中的典范。

左:1970年出版 右:1999年出版

1979年,克莱茵(右立者)在普林斯顿高等研究院纪念爱因斯坦百年诞辰大会上回答问题,听众中的杨振宁教授正在全神注视着他。图源:Emmet Gowin or Allen Hess, photographer. From the Shelby White and Leon Levy Archives Center, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA.

鉴于他在科学史研究领域的出色贡献,克莱茵于1977年被选为美国国家科学院院士,同时当选的还有美籍奥地利裔科学史专家诺伊格鲍尔(Otto E. Neugebauer)。在当时的美国国家科学院院士当中,只有他们两位的主要职业不是科学家。两年之后,库恩(Thomas S. Kuhn)也加入到这一行列,成为第三位以非科学家的身份当选的美国国家科学院院士。

在1980年代至1990年代期间,克莱茵为科学史研究的发展所作出的最重要的贡献,就是参与和主持《爱因斯坦全集》的编辑工作。1988年,当他被任命为唯一的高级编辑负责《爱因斯坦全集》项目时,该项目在经费、人事等诸多方面都遇到了严重困难,致使项目的前途未卜。十年之后,当克莱茵卸任时,《爱因斯坦全集》项目各方面的工作都已经步入了正轨。

2005年,美国物理学会和美国物理联合会共同创设了以著名理论物理学家和现代物理史专家派斯(Abraham Pais)命名的大奖,这是全世界唯一的专门奖励物理学史研究的重奖,而克莱茵被遴选为第一位获此殊荣的学者,充分反映了同行们对于克莱茵在该领域所作杰出贡献的赞许,也显示了他在国际物理史学界的突出地位和重要影响。

许良英与克莱茵

克莱茵的著作在华传播得非常迟缓。在中国国内的图书馆,最晚在1960年代初就已经收藏了刊有克莱茵所发表的物理史论文的科技期刊。然而,在整个60年代,似乎很少有中国学者注意到克莱茵的工作,因为我迄今尚未发现那一时期出版的任何中文著作中曾经引用过克莱茵的工作。造成这种状况的原因可能有多种,比如:

· 普通读者和研究人员很少有机会利用那些著名图书馆的馆藏;

· 当时研究科学史的中国学者人数很少,而探索现代西方科学史的人则更为罕见;

· 当时的中国社会对现代科学史研究普遍的忽视。

目前看来,第一部引用克莱茵工作的中文著作,应该是由许良英先生领衔编译、于1970年代中期开始出版的三卷本《爱因斯坦文集》。

许良英先生1942年毕业于浙江大学物理系,在1940年代先后参加了反对日本侵略军和腐败的国民党政府的地下抵抗运动,并于1946年加入中国共产党。1950年代末,在北京中国科学院任职的许先生,因为在反右运动中受到错误的批判和处分,被开除公职并遣送回原籍,被迫在浙江临海农村老家当了20年农民。

正是在此极为艰难的岁月中,许先生完成了约二百篇爱因斯坦著作的翻译,它们构成了后来于1970年代出版的三卷本《爱因斯坦文集》的主体 [14]。在《爱集》第三卷末关于爱因斯坦著作目录的说明中,许引用了克莱茵的著作,特别是他的《保罗·埃伦菲斯特》。这些引用无疑展示了译者对克莱茵工作的了解。更重要的是,它们有助于向中国读者介绍、传播克莱茵的学术成果,特别是因为当时《爱集》被大量印刷(仅第3卷在第一次印刷时就印了25800册),并且很快在当时的大学生中成为流行读物 [15]。

《爱因斯坦文集》许良英等译(许成钢提供)

最先被译成中文的克莱茵的文章,可能是他为《科学家传记辞典》(Dictionary of Scientific Biography)撰写的 “爱因斯坦” 条目,译文在80年代初期刊于新近创刊的《科学与哲学研究资料》上 [16]。此时,许先生已返回北京的中国科学院任职,并成为中国现代物理学史和爱因斯坦研究领域的领军学者。

1983年底,许先生和另外几位同事作为中国科学史专家代表团的成员访问了美国东海岸,以考察其顶级科学史学术机构。当他们于当年11月访问耶鲁大学时,许先生和克莱茵终于见面了。即使在那次见面的25年之后,许先生仍能向我生动地回忆起当年的访问情景:克莱茵开着自己的轿车,亲自到纽黑文(New Haven)火车站迎接中国代表团,带领他们游览耶鲁的校园,并安排与其他耶鲁大学的杰出历史学家们见面和学术交流 [17]。在耶鲁的午餐会上,许先生还曾与著名汉学家史景迁(Jonathan Spence)对话,给许先生留下了深刻印象。[18] 对于耶鲁之行,许先生后来撰文写道:

耶鲁有一位国际知名的物理学史家马丁·克莱因 (Martin Jesse Klein, 1924—), 他于1948年得MIT的物理学博士, 后在开斯(理)工学院任教, 1967年起任耶鲁大学物理学史教授。他和霍耳顿(Gerald Holton)是开展现代物理学史研究的先驱。1962年开始, 他发表了一系列关于早期量子论、统计力学和热力学历史的论文。五十年代编过埃伦菲斯特(Paul Ehrenfest, 1880-1933)的《科学论文集》(1959年出版), 以后又写过埃伦菲斯特传记(1970年出版)。可惜这本传记只写到1922年为止, 至今尚无继续写下去的计划。他目前在研究吉布斯(J. W. Gibbs, 1830-1903)。吉布斯是美国历史上第一个大理论物理学家, 也是耶鲁的教授(但有9年无薪金)。在我们准备离开纽黑文前, 布朗代斯大学的施韦伯(Silvan S. Schweber)教授从波士顿开车接我们经诺沃克(Norwalk)回纽约, 在路上他告诉我们:克莱因和库恩两人因观点不同发生争论, 发展到影响个人关系。争论大概发端于克莱因对库恩1978年的著作《黑体辐射理论和量子不连续性, 1894—1912》的一篇书评。这篇书评题名《范式丢失了?》, 发表于1979年的《 Isis 》上。书评指出, 库恩原来津津乐道的常规科学、反常科学、范式、危机、革命等等, 在这本正是要大谈科学革命的著作中却一概不见了。更令人无法理解的是, 库恩一反公认的科学史事实, 认为最早把不连续性引进物理学的, 不是普朗克1900年的论文, 而是埃伦菲斯特和爱因斯坦1906年的论文, 宣称爱因斯坦1906年的论文(不是1905年提出光量子假说的那篇论文!)“宣告量子论诞生”!这篇书评很有份量, 为维护科学史研究应有的严肃学风作出了贡献。[19]

显然,许先生1983年的美国之行,让他不仅加深了对克莱茵及其工作的了解,而且在追求严谨的学风方面也找到了新的海外知音。

美国科学哲学家库恩(Thomas S. Kuhn,1922-1996),因其《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions)一书而闻名全球。然而,其著作中的错误也受到了克莱茵及其他科学史学者的批评。图源:Wikimedia Commons

众所周知,许良英先生是一位极为严谨的学者。任何人,无论他的权势、地位、名气、国籍以及与先生的个人关系如何,一旦许先生发现他们的错误,他都一定会提出严肃而尖锐的批评,绝不循私情。例如,束星北先生是许良英在浙江大学读书时的 “科学理论启蒙老师”,束先生于1979年(爱因斯坦诞辰一百周年)在《光明日报》发表回忆文章,宣称他曾于1928-1929年间在爱因斯坦身边做过 “研究助手”,“帮他(爱因斯坦)查过资料,进行过计算,也帮他改过学生的卷子。” [20] 当许先生察觉到上述回忆与束先生自己所填写的履历以及其它相关史料不符时,便率先于1992年12月公开对束先生的声称提出挑战和质疑。按照许先生的建议,我检索了爱因斯坦档案,并于1997年8月发现了束星北1943年底写给爱因斯坦的一封英文信,该信开头第一句话的中译文便是:“很遗憾我还没有机会与您结识”!仅此一句,就已充分证实了许先生的判断,束先生不可能在1920年代末做过爱因斯坦的助手。[21] 此外,2008年许先生对席泽宗院士和李约瑟(Joseph Needham)先生所提出的批评也是一个突出的例子。[22] 在许良英的学术生涯中,这样的例子还有很多。

在这方面,克莱茵与许良英先生具有同样刚正不阿的风骨。克莱茵对学术研究的严肃认真态度,不仅体现于上述对库恩的批评,而且清晰地展示在他针对派斯所著的玻尔传记所撰写的书评中。派斯是克莱茵的好友,但是在该书评中,克莱茵却不留情面地批评派斯没有达到他自己在其爱因斯坦传记中所建立的水准,并尖锐地指出派斯的某些论断 “错得离谱(far off the mark)。” [23] 书评发表之后,克莱茵曾私下里对我说,派斯也可能以后就不再跟他说话了。这说明,克莱茵明知其直率的批评可能带来的风险,但是依然坚持秉笔直书。

1983年,当许良英在麻省理工学院访问时,该校的科学史教授查尔斯·外纳(Charles Weiner)赠送给许先生几卷早期的《物理科学历史研究》(Historical Studies in the Physical Sciences ,简称HSPS)年刊。外纳是克莱茵以前的学生,他的礼物使这一种重要的现代物理学史期刊在中国有了完整的收藏 [24] 。早期的几卷 HSPS 刊登了数篇克莱茵的重要论文。特别是刊登在第2卷上的《玻尔—爱因斯坦的首轮对话》一文,引起了中国主要的现代物理学史家的强烈兴趣。早在1970年代中期就研究过这篇论文的许先生,于1983年春又将此文推荐、介绍给参加他的研讨班的研究生们,其中两位研究生于1985年将该论文译成了中文[25] 。总之,我们可以说许良英先生是克莱茵的研究工作在中国的最早和最有力的推介者。在他1998年给笔者的来信中,他曾再次强调指出:

70年代后期和80年代初,我在 Historical Studies in the Physical Sciences 上读过很多篇Klein的论文,以及他著的 Ehrenfest 传上册(1983年我们访问Yale时,他又送我一本),给我印象都很好。他是一位严谨而有思想的学者,他对 Thomas Kuhn 的批评是一针见血的。他的文章都是言之有物的,关于 Einstein 的研究也是如此。[26]

虽然许先生与克莱茵仅仅在1983年彼此见过一次面,但他们却从此建立并保持了亲密而持久的友谊。在我转学至耶鲁大学跟随克莱茵学习之后,他们两位先生也时常通过我彼此联系和交流,并互致问候。在1990年代克莱茵主持《爱因斯坦全集》编辑工作期间,许先生曾多次通过我向克莱茵转达过他对已出版的《全集》分卷的批评和建议,克莱茵每次也都让我转告许先生他的回复。每当有《爱因斯坦全集》新的分卷出版时,克莱茵都会特意嘱咐负责出版《全集》的普林斯顿出版社免费邮寄一套给许先生,以支持后者在中国的爱因斯坦研究工作。二十世纪八十年代后期至九十年代中期,是中国科学院乃至整个中国科技界经费很紧缺、很困难的时期,中国国家图书馆和中科院图书馆都不得不大量缩减对外文图书、期刊的订购。据许先生1991年来信告我,“科学院近5-6年来,经费紧缩,日子很难过。仪器、材料添置费砍了73%,期刊砍了70%(原订2500种,现只(有)800种),《Einstein全集》第一卷至今也未能购置。” [27] 因此,那几年许先生常常自豪地告诉我,他收藏的《爱因斯坦全集》分卷比中国国家图书馆的还多!

1999年,克莱茵因病从耶鲁退休,耶鲁大学决定在2000年4月举办庆祝会。3月6日,我致信许先生,告知相关情况。许先生收到我的信后立即回复道:

Martin Klein教授的病痛,也牵动了我的心。1983年11月我们访问Yale时,非常感激他对我们的热情款待。他还亲自开车到火车站接我们。他的音容笑貌,至今犹历历在目。在庆贺他退休的盛会时,请代我向他表达真挚的祝贺。[28]

令许先生和我都非常遗憾的是,虽然有两次机会,克莱茵却始终未能来华访问。1994年,我得知克莱茵教授愿意访华后,即告知许先生。他即刻回信写道:

Martin Klein教授想访问中国,我们非常高兴,我即同李佩珊通了电话,讨论这件事。10年前我们曾邀请Harvard的两位物理学史家 Gerald Holton 和 Erwin N. Hiebert,他们于1985年来讲学,在北京的费用全部由科学院负担。但1986以后,由于实行错误的科学政策,基础研究经费逐年减少,而通货膨胀严重,多数研究工作难以维持,因此,要为访华学者负担费用,更是难上加难。

最终,由于种种困难,克莱茵在1990年代访华的设想未能实现。

2005年是联合国所宣布的国际物理年(以纪念爱因斯坦的奇迹年一百周年),恰逢国际科学史大会在北京举行,清华大学的杨舰教授和我已经安排好了克莱茵及其夫人来京参加大会及纪念爱因斯坦论坛的日程、经费(其中有周如玲教授的慷慨个人赞助)等事宜,许先生也热切地期待着与克莱茵在北京再次相见、畅叙。然而不幸的是,克莱茵夫人的肺癌在大会召开前夕突然复发,克莱茵因此被迫取消了全部原定的行程,结果再次与访华的机会失之交臂。不久,克莱茵夫人因癌症离世,这对于年逾八旬的克莱茵是个沉重的打击,从而也加重了他自己的癌症病情,失去了远行来华访问的能力。这种结果,成为克莱茵和中国物理学史工作者心中永远的遗憾。

与克莱茵的最后一面

四年后,在2009年春节前夕,我带领全家从新泽西州驱车九个多小时,前往位于北卡罗莱纳州的一所养老院去看望克莱茵,并请他与我们全家一起,在附近的一家中餐馆吃了一顿年夜饭。当时,克莱茵因长期的癌症治疗,身体已经相当瘦弱,但是在我们陪伴他的两天中,精神一直很好。我和他聊了不少事情,其间我再次问到他和库恩的争论。

2009年1月24日,笔者与克莱茵教授在他所在的养老院中交谈。(邹颖拍摄)

本文前面已经提到,1983年许先生在访美时就听说了克莱茵和库恩因为学术争论而影响了个人关系。在我看来,库恩的偏执个性是影响他们之间关系的主要原因。克莱茵多次对我说过,在他和库恩发生争论之后,他曾一再向库恩建议在别的研究课题上合作,但是都被库恩拒绝了。在北卡我们最后一次见面时,克莱茵亲口告我,他多年以前曾亲自去参加了库恩的退休庆祝会,会后他主动上前要与库恩握手,然而没想到库恩竟然在众目睽睽之下转身而去,拒绝了他的善意与和解之举!从克莱茵的言语当中,我能体会到,库恩的非礼行为显然让克莱茵受到了深深的伤害。

在我们离开克莱茵所在的养老院两个月之后,我突然接到来自克莱茵女儿的电子邮件,得知克莱茵已于3月28日在睡眠中安详地离开了这个世界,终年84岁。

克莱茵的墓碑(笔者拍摄于2009年9月5日)

克莱茵的骨灰安葬于耶鲁校园中心的Grove墓地中,与美国第一位理论物理学家吉布斯的墓碑相距不远。在克莱茵所居住的养老院,每一位老人都会被邀请完成一份调查问卷,回答一系列有关他们各自生平的问题。在克莱茵的答卷中他表示,他一生中最大的遗憾是未能完成《埃伦费斯特传》的下卷,而他对未来的希望则是和平。他还殷切地希望,人们能认真地像所有宗教都强调的那样去做:“待人如待己(treating your fellow man as you would yourself)”!

可以想见,许良英先生对比自己年轻的克莱茵的离世,一定会感到深深的遗憾。四年之后,许先生也离开了我们。许先生和克莱茵之间历经三十余年学术交往所建立起来的真挚友谊,是中美两国学者之间友好交流、相互砥砺促进的一个缩影和范例;他们在20世纪物理学史、特别是爱因斯坦研究工作中的种种成就,都已成为科学史工作者的宝贵思想财富和进一步钻研、创新的基础;他们高尚的品德与严谨的学风,更是我们后来者应该学习、继承和发扬的。

致 谢

本文的写作得到了许平的慷慨支持,其中一部分是由许平根据笔者的英文原作翻译的;王作跃、姚蜀平、孙烈和刘金岩阅读了本文的初稿并提出修改建议。另外,普林斯顿高等研究院历史研究与社会科学图书馆档案中心的资深专家 Erica Mosner 女士,批准笔者使用该中心所收藏的档案照片。在此,笔者向他们一并致谢。

参考资料:

[1]除非另有注释,本文中关于克莱茵的生平事迹,均摘译自拙文Danian Hu. "Martin J. Klein: From Physicist to Historian." Physics in Perspective 14, no. 4 (2012): 498-507. 1988年,莱德曼与Melvin Schwartz 和Jack Steinberger因为“发展了中微子束方法和通过发现μ中微子证明轻子的二重态结构 (the neutrino beam method and the demonstration of the doublet structure of the leptons through the discovery of the muon neutrino)”而分享了当年的诺贝尔物理学奖。(The Nobel Prize in Physics 1988. . Nobel Media AB 2020. Fri. 6 Nov 2020. <>)

[2]1967年,该学院与一街之隔的Western Reserve University合并,成为现在的Case Western Reserve University.

[3]R. S. Shankland, "Conversations with Albert Einstein." American Journal of Physics 31, no. 1 (1963): 47-57.

[4]许良英等编译, 《爱因斯坦文集》.第一卷(北京: 商务印书馆, 1976年1月):489-494,529-532,561-565.

[5]薛定谔担任所长的两个时段为:1940-1945 和1949-1956;1945-1949年间的所长是海特勒 (Walter Heitler)。见"50 Year Report." edited by Dublin Institute for Advanced Studies School of Theoretical Physics (Dublin, Ireland, 1990): 1, 3, 35, 48, 58; 笔者与克莱茵教授之间的交谈(1990年代后期)。

[6]Ehrenfest, Paul, and Martin J. Klein. Collected Scientific Papers. Amsterdam: North-Holland Pub. Co., 1959.

[7]Martin J. Klein, “Max Planck and the Beginnings of the Quantum Theory,” Archive for History of Exact Sciences 1 (1962), 459-479; “Planck, Entropy, and Quanta, 1901-1906,” The Natural Philosopher 1 (1963), 83-108; “Einstein’s First Paper on Quanta,” 同上, 2 (1963). 59-86; “Einstein and the Wave-Particle Duality,” 同上, 3 (1964), 1-49; “Einstein, Specific Heats, and the Early Quantum Theory,” Science 148 (1965), 173-180; “Thermodynamics and Quanta in Planck’s Work,” Physics Today 19, (November 1966), 23-32; “Thermodynamics in Einstein’s Thought,” Science 157 (1967), 509-516.

[8]这是享誉学术界的一项研究奖金,许多著名的物理学家都曾获得过此奖,包括杨振宁(1962)、李政道(1966)、以及本文前面提到的莱德曼(1958)。克莱茵于1958年和1967年两次荣获此奖。见John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Directory of Fellows, 1925-1974 (New York: The Foundation, 1975), 213, 229, 230, 435.

[9]Ray to Rabi, November 22, 1966, Rabi Papers, Library of Congress Manuscript Division (以下简称 Rabi Papers). 感谢王作跃教授向笔者提供了本文中所引用的在拉比档案中发现的通信。

[10]Rabi to Ray, November 25, 1966, Rabi Papers.

[11]Asger Aaboe, “Martin Klein at Yale,” in A.J. Kox and Daniel M. Siegel, ed., No Truth Except in the Details: Essays in Honor of Martin J. Klein (Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1995), pp. xxiii-xxv, on p. xxiii; 笔者与克莱茵的对话(1990年代后期)。

[12]Stevenson to Rabi, April 21, 1967, Rabi Papers.

[13]Rabi to Stevenson, May 12, 1967, Rabi Papers.

[14]胡大年.《爱因斯坦在中国》(上海:上海科技教育出版社,2006):177, 204。

[15]同上,207。对克莱茵的引用见许良英、赵中立、张宣三编译,《爱因斯坦文集》,第三卷(北京:商务印书馆,1977-1979): 580, 611。

[16]马丁•克莱茵,“阿尔伯特•爱因斯坦”,Gillispie编《科学传记辞典》,IV, 312-319, 332-333及克莱茵, “爱因斯坦” 《科学与哲学 研究资料》, no. 1 & 2 (1980): 82-131。

[17]2009年11月14日对许良英先生的电话采访。

[18]许良英与胡大年的通信,1996年8月27日。

[19]许良英, “美国物理学史研究工作情况见闻” 《自然辩证法通讯》,no. 5(1984):56。

[20]政协江苏省邗江县委员会文史资料委员会编. 《物理学家束星北——纪念束星北先生逝世十周年》. 《邗江文史资料》. 第六辑, (江苏省邗江县: 邗江县文史委员会, 1993):15,86.

[21]同上,141-144。束星北致爱因斯坦信的原文以及笔者对该信的评述,见胡大年.《爱因斯坦在中国》(上海:上海科技教育出版社,2006):359-362。

[22]参见许良英,《是爱因斯坦错了还是李约瑟错了?—与席泽宗先生商榷》,《科学文化评论》,2008年第8期。

[23]Martin J. Klein, review of Niels Bohr's Times: In Physics, Philosophy, and Polity, by Abraham Pais, Isis, 84:3 (1993): 607.

[24]外纳1983年11月30日赠送的头两卷HSPS,现在收藏在北京中国科学院自然科学史研究所图书馆(第2卷有外纳的亲笔签名)。搜索中国主要的图书馆馆藏目录,我发现, HSPS的收藏,在国家科学图书馆(原中科院图书馆)始于第2卷,在上海图书馆始于第6卷,在国家图书馆(原北京图书馆)始于第10卷。

[25]克莱茵,“玻尔—爱因斯坦争论的第一个回合”,陈恒六与仲维光译,《科学与哲学研究资料》(1985):193-229。据许先生回忆,1970年代中期,他在北京商务印书馆当客座编辑时,与一些同事讨论过该论文(2009年11月14日的电话采访)。王作跃参加了1983年春的研讨会,他在2009年7月9日的电子邮件中提供了有关信息,相关信息也在上述采访中得到许先生的确认。

[26]许良英致胡大年的信,1998年3月19日

[27]许良英致胡大年的信,1991年5月9日

[28]许良英致胡大年的信,2000年3月18日

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号