阅读:0

听报道

撰文 | 崔 凯(上海交通大学经济与管理学院课程教授)

责编 | 程 莉

我们注定是扎根在前半生的,即使后半生充满了强烈的和令人感动的经历。——昆德拉

中学,如诗如梦的时代。岁月清纯,有苦有乐,回想起来况味四起。八十年代的中学生现在工作和生活已经趋于稳定,年轻的跻身“油腻中年”,年长的甚至已做了爷爷奶奶。在不同主题的同学聚会上,大家时常共同追忆少年时光,真实绵长!

当年的重点中学

对城里的孩子而言,上中学是小学的自然延伸;但对农村的孩子来说,情况则大不相同。在划区招生的年代里,县(区)重点中学是唯一面向全县十几个公社(现在已改为乡镇)招生的学校,换言之,这是农家子弟能够考入的最好中学。当年,我们这些学生都是通过笔试、面试,百里挑一选出来的,算是各个公社的小“秀才”。因为来自相距数十里的各个公社,多数同学只能选择寄宿,逢周末回家。集体生活其实是人生独立的一种开始,相对于很多大学才开始住校的同龄人,我们“脱胎换骨”更早,中学同学的情谊自然也更深一些。

那幢四层高的教学楼是学校标志性的建筑。乡下来的孩子,在没有电灯的土坯校舍完成了小学学业,忽然能够坐到整洁明亮的楼里读书,而且教室里还有日光灯和暖气,冬天不用生炉子,这简直就是“天堂”。

教学楼后的几栋红砖灰瓦平房就是宿舍与食堂。上初一的时候,学校的自来水管道尚未铺好,生活用水就靠食堂边一眼碗口粗的机井。犹记难忘的第一个冬天,室外滴水成冰,全校几百名寄宿生早上都端着脸盆,到机井管口接水洗漱。穷人家的孩子用的都是物美价廉的“勤俭牌”牙膏;如果谁在用“康齿龄”牌,说明他家境不错。

彼时社会氛围开始松动,也有些家长通过“关系”把孩子送进学校,45人定员的教室很快挤进了65人。老师似乎每学期都给大家调整座位,这在孩子眼中是很自然的事情。但多年以后,幡然醒悟——为什么有“背景“的同学总能分到一个成绩很好的同桌?

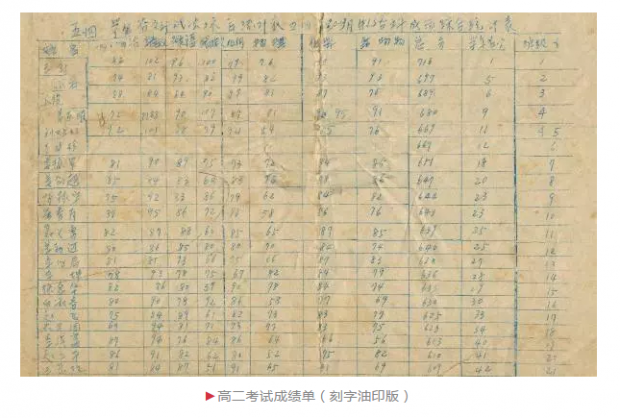

当年的作息表上,每天凌晨5:30起床、早操、洗漱,6:10-7:00早自习,白天八堂课,晚上还有三节晚自习。教学法是典型的“题海战术”,这种生活节奏,其紧张程度可想而知。同学们大多来自农村,并不觉得条件艰苦,心理压力却是一种煎熬。尤其是进入到高二和高三,考试名次的压力、老师的鞭策、家人的期许,真是一种“生命不能承受之重”。此间种种,绝非言语能够表达,至今回想起来,我仍有不寒而栗的感觉。高中时有位同班Y同学,朴实又善良的农村孩子,终因课业压力太大,高三时精神失常辍学。

在没有电脑、网络和手机的八十年代,看书是最主要的学习方式,所以城里的新华书店还是很热闹的。当年可没有今天这么多版本的教辅图书,北京海淀教师进修学校的辅导材料一枝独秀,若能拥有一本,甚至可以在同学面前“秀一下”。庞中华的字帖书也卖得不错,还有人爱看《十万个为什么》,如果有人看《上下5000年》和《一千零一夜》,已经属于相当有品位的。八十年代很崇尚“神童”,电视台上经常可以看到面向中学生的知识竞赛,1分钟回答10道课外知识题目。这类节目的优胜者几乎都是城里的孩子。当年排名第一的“神童”当属中国科技大学少年班的宁珀,绝对是80年代的“网红”。多年以后,听闻他已遁入空门。

遇到农忙季节,同学们回家后都会做父母的帮手,下田干活。说来,我很喜欢梁晓声、肖复兴等作家写的知青小说,因为小说里描述的农村生活就是我们祖祖辈辈经历的。只是心中也曾追问:十年文革,数以千万计的城市青年“上山下乡”,错失了正常的读书和就业机会,成为“被历史放弃”的一代,孕育出那么多“伤痕文学”作品。然而对于农家子弟而言,“面朝黄土背朝天”的生活延续了世世代代,他们得到了多少关注?谁又能给他们公平和机会呢?从这个意义上说,路遥的《平凡的世界》更是一部伟大的作品。

考上重点中学,就看到了上大学的希望。至于上大学又意味着什么,并非当年十几岁的孩子们所能想见。不过,我们中的很多人后来的确成为所在村镇的第一个大学生。在“知识改变命运”的年代,考上大学意味着完全不同的人生轨迹。1962-1971年,中国一共出生2.25亿人口,十八年后的1980-1989年,这一代人中有2243万人参加高考,最终录取了483万。折算下来,在八十年代,能够参加高考的不足10%,能够考上大学的只有2%。

青春的记忆

《少林寺》在1982年上映后,尚武之风劲吹。有些孩子甚至放弃学业,怀揣梦想,到嵩山少林寺拜师学艺,其中就包括后来走红的王宝强。差不多每个月,学校会组织学生去看一场电影。全校几百名学生,沿着公路“一字长蛇“步行半小时,走到镇上的一家电影院。偶尔也有三俩同学结伴逃课,去看喜欢的电影。很多电影的名字都已经忘记,还有印象的是《路边吉他队》、《红高粱》和《第一滴血》。在80年代的银幕上,有票房号召力的是高仓健、阿兰德龙和史泰龙等硬汉形象,小鲜肉并不主流。

城市里的学生课外有很多去处,少年宫、运动场、新华书店等。80年代后期演艺圈开始流行“走穴”,有些城里的同学还有过追星要签名的经历。我当年就读的学校地处远郊,周边是村镇和农田,方圆一里内连一家小饭馆也没有,至于录像厅、台球厅等就更不着边际了。改革春风虽然徐徐吹来,但校园氛围依旧“春寒料峭”,女排、张海迪、老山英雄才是光辉的学习榜样,校规校纪中明确规定“不许穿奇装异服”、“不许留怪发型”等等。女生看言情小说会想谈恋爱,男生看武侠小说会想当英雄,于是这两类书籍统统被列入“没收”范围,甚至有几个同学因为传看传抄“不健康书刊”受到记过甚至开除处分。然而,人类亿万年进化出来的天性又岂能是清规戒律能约束的?女同学悄悄地读琼瑶的《窗外》,男同学看金庸、古龙和梁羽生的武侠小说则更为常见,是那种香港的竖版书。看多了,不经意间还学会了很多繁体字。

80年代,黑白电视机还算是像样的家用电器。当年,家里有电视的同学不到1/3,寄宿生当然没有条件看电视,《血疑》、《上海滩》等都是在周末和寒暑假回到家里才断断续续看完的。83年《霍元甲》热播时,寄宿生人心浮动。终于,负责生活管理的M老师在课间操时高声宣布:“为方便同学观看爱国主义电视连续剧《霍元甲》,有条件的寄宿生今晚可以回家。”话音一落,操场上已经一片欢腾。不过到了86年《射雕英雄传》播映时,学校就没有再“以人为本”。寄宿生只能在第二天早上,听走读的同学分享前天晚上的剧情。

在港台武侠剧风靡大陆的日子里,校园里也兴起了“江湖”,有些“坏学生”拉帮结伙,还像模像样拜起了把子。有的和校外的“帮派”发生了纷争,“结了梁子”,就在书包里放把菜刀“防身”。面对老师的批评,处于青春逆反期的学生虽然没有正面顶撞,但眼神和语气却充满了不服气。84年“严打”以后,社会里的江湖气才渐渐散去。

80年代中期,街头无刊号的“小报”也曾风靡一时,内容大多是凶杀、悬案等,1毛钱一份。每个周日晚上,总有几个家境好的同学在返校时顺手买上三两份,这也算是一种稀缺的“课外读物”,大家在晚自习时如饥似渴地传阅。有一次周一早上,值日生将一叠“小报”顺手放在讲台上忘了收走,恰好来上课的是幽默的T老师。她开课前随手拿起一张小报,冷冷地说:今天要给大家讲的是“无头女尸”……

学校偶尔会遇到停电的情况,晚自习时教室里会燃起很多蜡烛,有的同学继续看书学习,有的则小声说笑。有位L同学很喜欢看《故事会》杂志,一次干脆站在讲台上给大家讲起了故事,我们都聚精会神地听着。这种场景今天回忆起来,依旧觉得很温馨。

一代人有一代人的音乐,虽然八十年代中期还没有“商业包装”的概念,但我们对朱晓琳、程琳、周峰等歌星的膜拜并不亚于今日周杰伦、邓紫琪所受到的礼遇。那个年代流行手抄歌本,歌本外面套着一个塑料封套,红色和绿色居多,扉页上贴着自己喜欢的不干胶明星照。有些歌曲是从报纸上剪贴到歌本上的。吉他在那个年代绝对是奢侈品,班级里有三两个同学喜欢吹口琴。文艺委员是位W姓女生,上课前负责起歌,经典曲目是《校园的早晨》、《小草》、《我的中国心》等。后来凭借才艺,她成为电视台的支持人。

迪斯科女皇张蔷曾是很多男生的“梦中情人”。当时的班长C同学对张蔷感情至深,周末向英语老师借来“砖头”录音机,反复播放着张蔷的专辑《星期六》,脱口而出:“张蔷的声音,太甜了”!这哥们后来考上了哈尔滨工业大学,毕业后早婚,后来去了美国,如今已经失去了踪迹。C班长还有台小收音机,巴掌大小,用5号电池。每个周三晚上10点,广播电台里会重播大约1小时的《观众点歌》节目,这可是我们接触流行音乐的主要渠道。尽管已经是熄灯时间,但大家会冒着被值周生“扣分”的危险,悄悄收听。遇到大家都喜欢的歌曲,就会有人嚷嚷让C班长“大点声”。

那个年代没有奥赛和课后班,初三和高三以外的寒暑假也没有很多课业压力,便骑着老式28架自行车,走街串巷去同学家。最好是同学的家长不在家,可以放肆疯玩。兜里最多有点零钱,当然不会去饭店,也没有外卖,在家弄个蛋炒饭,就觉得很开心。

刚上初中时,男生和女生还有争吵的情形,同桌闹矛盾就在课桌上划“38线”。很快到了情窦初开的年龄,翩翩少年有了青涩和懵懂的内心世界。中学生谈恋爱在当年属于“大逆不道”。多数恋情其实都是“暗恋“,偶有明目张胆“犯规”的同学,家长会被老师找去谈话,处理的结果往往是“棒打鸳鸯”——转班或转学。前段时间曾看到媒体报道,广东某中学里有位帅气高冷的体育老师,只敢教初中,因为高中的女学生太“疯狂”。这在80年代绝对是不可思议的事情。民国才女张爱玲曾经仰天长叹“世界上没有一个女子是因为她的灵魂美丽而被爱的”。这个逻辑在80年代并不完全成立,成绩好的女生也一样受到男生的关注。说来有趣,如果是两个学习成绩很好的同学谈恋爱,大家就会觉得很羡慕;如果是两个成绩差的同学谈恋爱,则更可能被“妖魔化”,即使这种感情也非常纯美。

班级最大的一次活动是元旦新年晚会,教室内张灯结彩,将桌椅挪到教室四周,大家环绕而坐。彼时的才艺表演很简单,唱歌、诗朗诵、猜谜语、变魔术。任课老师一改平日的严肃,会结伴来到各个班级,给同学表演节目。北方的冬季很冷,午夜时分,从食堂里领来热气腾腾的饺子,那是多么温暖的回忆。

在那个朴素的年代里,白衬衫、蓝裤子是很多学校活动的标准着装。当时,学校统一制作了一套校服,收费18元,土黄色的面料,有点军装的风格,穿起来很神气。周末回家,走在小镇上,有人看到校服就知道我们是XX重点中学的学生。值得一提的还有学校的运动会。那时候可没有耐克、李宁这些品牌。运动员入场时,甚至穿着今天看来属于内衣的蓝色线衣和线裤。有一年,学校组织“五四”汇演,演唱曲目为《春光美》,全班2/3同学参加演出。班主任W老师是位刚刚毕业的大学生,很有创意,给我们全体参演的同学化妆。那是我们有生以来第一次画彩妆,浓妆艳抹,令人发笑。但偏偏就是这张照片,成为大家记忆中最为深刻的一幅合影。

高二时,班主任换成风格犀利的C老师。那年春天,她突发奇想,组织班级同学到长春春游。对于绝大多数同学而言,这是第一次到省城,而且到了传说中的吉林大学,都兴奋不已。当时大家五七成群,分成若干“小分队”,穿出压箱底的好衣服,也留下了很多珍贵的照片。回头想来,这未尝不是青春期的一次成人礼。

“吃不饱”的食堂

八十年代的中国依然实行粮食配给制。中学六年,寄宿同学吃的都是定量“死伙”,初中27斤/月,高中35斤/月。城镇户口的学生按粮证定额供应,农村户口的同学要按月交等量的粮食。每学期开学,都会有穿着土气却满怀希望的家长,和孩子一道背着行囊和口粮到学校报到。当年伙食费每个月15元,这对于很多农村家庭来说也是个不小的开销,开学时东挪西借凑学费的并不少见。

当时,食堂四周靠墙摆放着一圈餐柜,用来摆放饭盒。有些饭盒“长相”大同小异,所以拿错饭盒的事情时有发生。就餐时每桌十人,男女生按比例搭配,大致是6男4女,环绕餐桌,站立就餐。平日里每餐每桌只有两盘菜,大汤盆摆在食堂中央,确切的说,汤里只有几片葱花和油星,需要者自己去盛。这对于一群正在长身体的孩子们来说,简直是杯水车薪,所以吃饭变成一次比拼速度的战斗,看谁下手快。经常饭没吃完,盘子里的菜已经没有了。男同学可以不顾颜面地狼吞虎咽,却苦了矜持的女同学。曾经有一桌同学,男生吃饭过于狼性,女生实在难以容身,最后几经调整,变成10人全是男生。“狭路相逢勇者胜”,其他桌刚吃到一半,这桌人已经结束战斗了,被誉为“啃骨头六连”,本人就是其中的一员战士。高中毕业时,“威震全校”的十位“六连”战士中,已经有两位得了胃病。

由于菜量太少,寄宿生不约而同开始自带咸菜,平时就与饭盒一道放在餐柜里。咸菜种类主要是鸡蛋酱、榨菜、腌萝卜……周末了,总有少数学生因为路远不回家,于是偷咸菜成了一些男生的解馋方式。这帮“歹徒”用挑剔的眼光挨个餐柜搜寻没有带走的咸菜罐。遇到味道可口的,当仁不让,大快朵颐。恶毒者吃完后,还“毁尸灭迹”,将空罐扔到食堂北窗外。

晚自习后,有人实在饿了,便想起了校园东侧老师们的自留地,那里种满了白菜、萝卜等蔬菜。于是夜半更深,三五个“坏学生”结伴而去,满载而归,在宿舍里嘎吱嘎吱吃得很香。这是一种发生在八十年代的“知青”行为,说来也情有可原——生存权是最基本的人权。

有的同学,兄妹几个同时上学,家庭负担压力山大。笔者的姑姑一家,夫妻是一家国有钢铁厂的“双职工”。虽有稳定的收入,但家有四个孩子同时上学,只能节衣缩食。大表哥1982年参加高考,学业劳累,那一年家里给他提供的“小灶”就是每天早上特别让他多吃一个煮鸡蛋。这一个鸡蛋助力他最终考入北京大学。在农村同学中,家境贫困者更是大有人在,兜里有1元钱零花钱的学生寥寥无几。为了节省路费,一个月才回一次家。后来考上浙江大学的哥们L君曾说过:“中学六年,我就吃过一次方便面,是在高考前一天,下狠心改善一下生活。”

八十年代中学生拥有的某种独特的意志和品质,今天的年轻朋友是很难想象的。尽管当年的生活是清苦的,但心里却是快乐的。

“回味无穷”的宿舍

宿舍是一道独特的风景。十六平方米的宿舍里搭建上下两层通铺,密密麻麻挤满了二十五个孩子,晚上侧卧、平躺要靠“微观调节”才能睡下。湿热的夏季,寝室墙壁上因为潮湿会长出葫芦藓,大家挤睡在一起,从来没有过要装台电风扇的奢望。宿舍最大的特点是“人口密度高”,由此也闪烁出更多的“智慧火花”,在这人均居住面积不足0.7平米的空间里,上演着琳琅满目的闹剧。寝室铺位时常上演“全民健身”运动,主要形式为俯卧撑、仰卧起坐、鲤鱼打挺,对抗性强的有摔跤类运动,旁边摇旗呐喊者不乏其人。不过也有过意外的时候,在一次摔跤大战中,一位在护栏边观战的哥们被动作过大的“比赛选手”从上铺拱摔到地上,造成腿部骨折……

对青春期的孩子而言,熄灯前半小时的洗漱时间就是一次“放风”。脚臭冲天的气息与嘶嚎宣泄的声音交相辉映,低矮的走廊上人来人往、摩肩接踵、川流不息。公用水池边数十人在“竞争上岗”,脸盆、牙具碰撞的声音连成一片,混杂着嘈杂的人声和水声。老鼠也是宿舍里的一道风景,甚至堪称全民参与的娱乐活动之一。一旦老鼠出现,立时掀起轩然大波,人人喊打,大家围追堵截,“坚壁清野”,翻天动地,坚决要将老鼠“绳之以法”。

一片喧嚣声中,熄灯铃声响起,这时总会听到“再等一会儿,马上就好”之类的声音,无奈值周生已经在门口催促。在日光灯熄灭的一瞬间,进入寝室卧谈阶段。内容涵盖名人轶事、小道消息、男女同学点评,龙蛇混杂,雅俗共赏,创意新颖,想象丰富。以至多年以后,老同学聚首,追忆起当年的种种情形,依旧忍俊不已。记得有位执教语文课的S老师,身材不高,面孔黑瘦,表情严肃,戴着一副黑框老式眼睛。白天课堂上他全神贯注地讲起鲁迅的文章《藤野先生》,学生在心里开始对号入座。晚上寝室卧谈后,S老师已经被冠上了“藤野先生”的绰号。

在有聊与无聊之中,大家进入梦乡。当然,如果半夜醒来,寝室内依然是不平静的,你会听到磨牙的,说梦话的,打呼噜的……

清晨五点半,起床铃又一次吹响,宿舍里乱成一团。二十分钟的洗漱后,一干人等已经站在运动场上出早操。在寒冷的冬季这可太不舒服了,所以常盼着做值日生,这样就可以多睡一会儿。接下来会是紧张的一天功课,直至玉兔东升,迎着星光再次回到宿舍乐土。

周末有时候选择不回家,可以在教室和宿舍之间自由行走。那天,洗好衣服的我倒在床上小憩,一位心目中绝对的好学生L君也躺在一边。忽见他一声叹息后,从枕头下面拿出一盒“大重九”香烟,点燃一支,悠然地抽着。抽烟在当时属“大逆不道”,他转头问我是否也要来一支,我吃惊地看着他,下意识摇头拒绝了。但从此,好学生的光辉形象在我脑海中坍塌。后来L君考上了吉林大学,又去美国拿了博士学位,现在成了基因诊断领域的专家。

感念师恩

如果说中学和大学最大的不同,我会觉得中学阶段的师生情更令人回味。在八十年代,他们那种敬业负责的精神在今天的“教育产业化”社会已经很难找到。是那批勤勉的师长带领我们这届学生共同铸就了母校的“巅峰时刻”。时光荏苒,当年的授业恩师也大都退休。

►初中毕业时赠送给母校的一面镜子

中学六年,我们居然先后分过五次班,以至于多数同届同学都曾经同班过。由于分班频次过高,同学聚会时弄错班级“番号”的情况时有发生,必须通过班主任名字才能“正本清源”。最佩服的是当年负责学生生活管理的M老师。他的“顺风耳” 真是难以想象,全校700多名学生住校,熄灯后他居然能够在寝室门外辨识出是谁的声音,随后一句“X年X班XXX熄灯后说话,扣3分,明天罚通勤”掷地有声。最具震慑力的是他手中那支五节电池的大电筒,个别顽皮男生曾领教过。当年,他是寄宿生最害怕的老师,也是毕业后最让学生想起的老师。对老师而言,也许这是最大的欣慰。师生聚会时,把M老师请来,他甚至依然能够说出很多同学的名字和老家所在的公社,令人叹服。

1977年中国恢复高考后,大学毕业分配沿用“从哪里来回到哪里去”的原则,很多区县级重点中学依然能够延揽到一流的师范大学毕业生,构建优秀的师资队伍。在80年代,很多地方施行划区招生,“县一中”还可以留住辖区内的优秀生源,并通过题海战术取得不错的高考成绩。一个地方考上清华和北大的孩子会分布在多所市、区、县重点校,甚至厂矿子弟中学。然而时过境迁,九十年代以后中学招生的游戏规则发生根本改变,“县一中”的师资和生源则每况愈下,市一中则“赢者通吃”。即使曾经打造高考神话的湖北黄冈中学,也难以改变衰落的轨迹,笔者当年就读的母校更是昔非今比。当年高考时,我们这届200名同学创造了90%的高考升学率,也有人考入清华、北大,再后来还有13人获得了博士学位。然而在高考招生规模已经扩大10余倍的今天,母校却鲜有孩子能够考入Top100的大学。与之相对应,农家子弟在一流大学里的比例越来越低,这是值得我们思考的社会问题。

一代人有一代人的故事,八十年代的中学生生逢变革年代,接受理想化的教育,面对纷乱的社会现实。拿破仑有句名言:“不想当将军的士兵不是好士兵”。当年,老师曾让我们围绕这句话写励志作文。三十年过去,回头再想想这句话,道理远非那么简单。十四五岁时,年少轻狂、血气方刚、志存高远、永不言败。如今四五十岁了,终于明白“元帅”其实只有一个,绝大多数人的终点只能是“士兵”。何为人的成熟?在忍耐中懂得选择和放弃。其实,完美的人生是以自己为坐标系的,少一些攀比之心,做独一无二的自己才是最快乐的。想来现在的中学生真的很幸运,他们张扬的个性和选择得到了家长和社会的宽容和默许,这也是社会进步的表现。

永难忘怀,高一时,班主任W老师在文娱课上教了一首张行演唱的《一条路》,其中有这样一段歌词:“一条路,落叶无几,走过我,走过你。我想问,你的足迹,山无言,水无语。走过春天,走过四季,走过我自己。”至今回想起这段旋律,仍会融入其中,陷入一种绵长的遐思,那是年少时代纯真与质朴的回味,是周末放学回家走在乡间小路上的飞扬与悠然。年少不识曲中意,听懂已是不惑年。

时光荏苒,往事如烟,年少时代已渐渐远去。过去这些年,昔日的教学楼和宿舍、食堂已经悉数被拆除。如今的校园中,惟有那些已长成大树的白杨和垂柳还能记得:八十年代,曾有一批学生,在那里度过了他们人生最美好的少年时光。在历经三十多年的风雨人生后,那些曾经的梦想和稚气,今天还剩下多少?

“愿你出走半生,归来仍是少年!”

在写作过程中,得到了刘汉林、夏俊超、徐晓玉、金新文、任远、武冬燕等良师益友的启发和建议,在此一并致谢!

作者简介:

崔凯,北大纵横管理咨询公司合伙人,上海交通大学经济与管理学院《并购重组》课程教授。1982-1988年就读于吉林市第十八中学。1997年获江南大学食品工程博士,2002年获华东师范大学心理学博士。交流邮箱: 。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号