撰文 | 崔凯

责编 | 程莉

七月盛夏,校园里花团锦簇,又将有60万莘莘学子收到硕士或博士录取通知书。今天的研究生大都是90后,而很多导师则是90年代的研究生。影帝姜文曾说他演不好90年代,一拍到90年代,拍哪哪不对,感觉不对。这话说得不无道理,90年代的中国经历了大变局,“211工程”、“985工程”、“中国工程院”、“长江学者”、“Windows”、“Email”、“大学扩招”等和大学有关的事都始于90年代。如果说大学是梦开始的地方,研究生则是梦中的苦行僧。追忆90年代的“考研”和“拼博”岁月,致敬青春!

考研岁月

全国研究生的招生规模从1990年的3万人增长到1999年的9万人,其中博士生约占25%。90年代,整整十年,一共招收了52.3万名研究生,甚至少于2018年一年的招生规模。竞争也更激烈,当年全国硕士的报录比约为5:1,也高于现在的4:1。

记得那是1991年3月末,考研成绩出来了。我当时正读大三,同学之间有意无意地议论着上届同学的录取情况。几乎就是在一夜之间,我萌生了考研的念头。90年代,有些同学家境不好,需要尽早工作挣钱,减轻家庭负担,没有选择考研。另外,当时大学毕业还是“包分配“,人都有惰性,没有压力,也就没有了动力。最终应届生中选择考研的同学不到5%,最终能考上的也就1%,堪称异类。当绝大多数的同学都在享受着大学最后一年的幸福时光时,另类的“考研党“开始废寝忘食。日子很艰苦,大家互勉互励、抱团取暖。当年为了自我激励,在半年多的复习时间里,我甚至没有刮过胡子,没有剪过头,弄得自己像个逃犯。

现在的考研时间很人性化,通常放在12月的最后一个周末,以人为本,不影响寒假和春节。90年代的考研时间通常安排在1月末,也就是放寒假以后。不知何故,1992年的考研时间居然安排到了2月15日-16日(农历正月初八和初九),我们连春节也要在焦灼中度过。我当时在吉林农业大学读本科,寒假期间在校师生寥寥无几,食堂“因陋就简”,饭菜质量每况愈下。供暖公司也“偷工减料”,自习室和宿舍的温度扶摇直下。

考场设在长春城区的一所中学里,具体位置已经记不清楚。因为学校距离考点20多公里,学校派了早班车送考生去考场。大家早上六点起床,赶上七点的校车,八点钟到考场。东北冬天的早晨,滴水成冰,气温零下20多度。全校几十号考生,很多都穿着保暖的棉军大衣,大家寒暄问候,一呼一吸间白雾缭绕。

上午考试结束有两个小时的午休时间,我就在街边小店吃了碗汤面。由于考场封闭,我们在考场外的瑟瑟寒风中站了一个多钟头。有的考生一边交流着考题难度,一边跺脚取暖;也有的男生缩在角落里,眉头紧锁抽着烟,估计是没考好。今天考研,很多考生会在网上提前预定考点附近的宾馆。当时条件艰苦,这根本就不在我们的选项之中。考场风气也算正,很少听到替考作弊之类的事情。

1992年3月底,我们进入大四的毕业实习。我和20多个同学乘火车倒汽车,行进千里,来到了内蒙古兴安盟扎莱特旗(相当于县)。当地原来是牧区,刚刚改进水利灌溉系统,推广水稻种植。我独自一人住在一个叫“哈不乞拉”的村子里,负责指导当地农民完成1500公顷水稻田的育苗工作。

5月初进入研究生复试阶段,通常要求考生到报考学校参加复试。那一年学校考虑到“科技兴农”正值关键期,居然派了两位老师千里迢迢到我所在的实习地扎莱特旗进行复试——这绝对是特殊待遇。5月5日那天,旗里先打电话到乡里,乡长又亲自赶到村里。我当时正穿着水靴子,站在一户农民的育苗大棚里讲解水稻苗期病害控制。要是换成现在,真应该先拍张照片发到网上,彰显一下正能量。很快,乡长用212北京吉普车辗转三十里乡路送我到旗里,两位复试老师都很温和,更多的是走个过场。当晚,以“技术员考上研究生”为噱头,农业局招待所里置酒三桌,一干领导觥筹交错,喝得昏天暗地。

青葱岁月,恋恋风尘。那年自己22岁,血气方刚,满身土气,体重118斤。回首考研岁月的艰辛,无悔!

硕士,师徒如父子

我的硕士导师是雷籽耘教授。他1960年毕业于南开大学生物系,由于复杂的历史原因被打成“右派“,文革期间下放农村锻炼,度过了一段艰难的日子。1978年高考恢复,恩师重新回到大学执教。那一代大学生有着非常特殊的人生经历,很多事情是今天的莘莘学子难以理解的。

我在本科时参加社团活动比较活跃,平日里张张罗罗、上蹿下跳,学业上除了英语不错,专业课成绩平平。记得1991年4月的一天,我冒冒失失到办公室找到雷老师,表示想报考他的研究生。彼时雷老师主要给研究生上课,并没有教过我。他慧眼如炬,觉得我并没有踏踏实实做学问的气质,口气平淡地表示欢迎。那一年共有5人报考雷老师的研究生,恩师或多或少觉得我参加考研就是个打酱油的,甚至他命题的生物化学科目,考前也没有给我“划过重点“。通常专业课考题都是知识性题目,但那年雷老师命题的试题中却有道考题——“请写出五个国外生物化学家的名字。”说来惭愧,复习时我就忙着死记硬背各种分子式和代谢途径,根本没有想到过会有这种题目。抓耳挠腮,只答上了两个名字。

3月末的一天,雷老师忽然来到我的宿舍,我一脸惊恐,以为自己犯了什么错误。他不苟言笑地告诉我:考试成绩出来了,你的专业课成绩不错,英语成绩全校第二……那一瞬间,时间仿佛凝固了。

因为即将启程离校开始毕业实习,那天我将一个写好家庭地址的信封交给雷老师。若我被录取,请他告知我的父母。一个多月后,住在乡下的父母收到了雷老师的信,开头是:“崔凯的父母:我已经正式录取崔凯为我的硕士研究生……”。父母拿到书信,如捧圣旨,爸爸晚上喝了酒,激动了整整一夜。

研一以上课为主,一切顺风顺水。很快到了研二,进入选题阶段。最初,雷老师想锻炼一下我的“独立能力“,不给我任何意见,让我自己做论文设计。我本科学的是作物专业,对生物化学的了解停留在书本上,落实到具体的选题,两眼一抹黑。作为“开门弟子“,也没有师兄师姐可以引领,我像没头苍蝇一样撞了三个月,毫无头绪。看着我“江郎才尽”的样子,雷老师还是心软了。一天傍晚,雷老师第二次来到了我的宿舍。让我拿出纸笔,他口授我论文设计方案,具体的实验方法让我自己去图书馆查阅。忽如一夜春风来,我豁然开朗。此后,我起早贪黑,专心泡在图书馆和实验室里。系主任也开始在雷老师面前夸奖我做实验踏实努力,他看到我好像也多了几分慈祥的笑容。

北方的大学,师生关系很亲近,留下了很多温暖的回忆。那时候研究生每月助学金108元,生活依旧清苦,食堂里的大锅饭菜只能囫囵个饱。周末晚饭时,我有时会跑到雷老师家蹭饭。老师有三个子女,师母朴实温和。每当我来了,她会招呼我坐下,和一家人一起吃饭。有一天在校园中遇到师母,被她喊住,说家里的咸鸭蛋已经腌好,让我晚上去家里 去取。

去取。

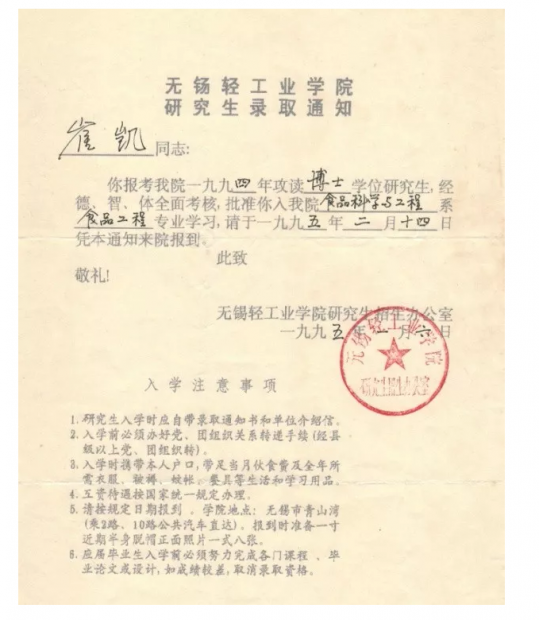

进入研三,我的实验已经全部结束,我开始撰写硕士论文。那时候,做论文、谈恋爱、毕业打算,都会和老师说,根本不会担心“老板不让毕业”。有一天,雷老师和我聊天,说如果我想留校,他可以和学校协调。我告诉他自己想考博士,老师认认真真给手写了推荐信。那时候,有些工科院校的博士分春秋两季招生,而我恰恰考取了江南大学的1995年春季入学的博士生。农学硕士是三年学制,按照学校规定我必须要等到1995年7月才能和同届同学一起毕业。雷老师又帮我多方协调,安排我在1994年12月23日提前进行论文答辩,我得以如期开始博士学业。

1999年,恩师62岁。他接受了一次心脏手术,却发生意外,躺在手术台上再没有醒过来。一转眼二十年过去,我脑海中依旧记得恩师在校园中骑着28架老式自行车的清瘦身影。两年半的硕士时光,是雷老师让我第一次站在讲台上作为助教为本科生上课,也是雷老师帮我配了第一把实验室的钥匙,我也第一次看到自己和雷老师的名字出现在学术文章和专利证书上。怀念恩师,怀念那个“师徒如父子”的年代。

第一个博士:倒卖人参做实验

90年代初的博士生招生资讯基本碎片化,更多的是通过学术圈口口相传。考生若能和博导近水楼台,即是占了先机。1994年2月,教育部“破天荒”地出版了一本400页厚的《全国博士生招生专业目录》,汇总了全国的博士招生信息,其中的资讯对于我这样“远离博导”的考生弥足珍贵。我花了两天时间反复研读这本《目录》,查到了江南大学(原无锡轻工学院)食品工程专业丁霄霖教授的招生信息。当年也没有Email,考前和导师联系用的是传统的纸质书信。我诚惶诚恐地给丁老师写了一封信,但并未收到回信。

这时候,一个“绝无仅有”的机会出现了。我的硕士导师雷籽耘教授原计划在1994年7月初出差到上海参加一个学术会议,临行那天因特殊原因,不能启程去参会,这个机会就落在了我这个弟子身上。彼时铁路购票不是实名制,持票通用。我从雷老师手里接过车票,回到宿舍匆忙收拾行囊,从长春站搭乘开往上海的K148次火车。34小时后,火车抵达无锡,我冒冒失失地下车来到江南大学,见到了“传说中”的丁老师。看着我这个风尘仆仆的毛头考生,也许是被我的虔诚感动,恩师最终表态:欢迎你报考!

说来导师爱惜人才,却不喜欢庸人。然而有些事也说不准,在金庸笔下的《天龙八部》中,一代宗师逍遥子设玲珑棋局等了几十年的旷世奇才,最后造化弄人,拜入师门的却是木讷老实的虚竹和尚。1995年春,我跌跌撞撞成为丁老师的入室弟子。人生有些事情回头才能看得清楚:90年代浦东开发带动长三角经济圈迅猛崛起,而我1994年考入江南大学,1997年来到上海,阴差阳错的“孔雀东南飞”,搭上了时代的列车。

90年代,中国的GDP还不到今天的1/10,百万级的科研经费已经让人大跌眼镜,科研条件也是“小米加步枪“。我的研究方向是油脂化学,使用频次最高的测试仪器是气相色谱仪,而色谱仪的心脏是色谱柱。当年,食品系的公共实验室只有两台气相色谱仪,色谱柱已经用了N年,灵敏度明显下降,却迟迟得不到更换。全系N个研究生排队使用,“僧多粥少”,我的实验进展非常缓慢。

情急之下,我突发灵感,从老家吉林倒卖了几批人参到无锡,赚了一万多元——这可是一笔不小的数字,当时博士生每月的助学金只有300元。我根据实验需要,自己出了2000元,买了一根色谱柱——这种做法在当时极为少见。如此“大手笔”,负责实验室管理的肖刚和檀亦兵老师大为感动。他们给我起了个外号“大侠”,并特许我配了一把实验室钥匙,允许我在下班后“独占“实验室的色谱仪,我的实验进程因此大大提速。

倒卖人参后,我寒暑假的车票也升级为卧铺票。此前囊中羞涩,30多小时的绿皮车都买硬座票。有时买不到座号,就一路站着。随身带几张旧报纸,夜里可以钻到椅子下面打地铺。暑期遇到客运高峰,车厢里摩肩接踵,又没有空调系统,汗腺和方便面的味道融合在一起,回味无穷。人在年轻的时候吃点苦是有好处的,能学会珍惜!

90年代中期,台式电脑开始进入大学,师兄弟共用一台286电脑,若能再配上一台声如电锯的EPSON针式打印机,实属“奢侈”。论文备份在容量只有1.44M的软盘里,和今天的U盘差的不只是好几条街。90年代初,很多学位论文还是铅字油印版,修改、排版、绘图都颇费周折。学术刊物也没有网络化,主要的文献检索方式还是泡图书馆翻阅纸质期刊,或复印或手抄。

1995年5月1日,中国开始施行“双休日”,但这和终日实验室、图书馆和宿舍三点一线的博士生似乎也没有什么关系。现在,很多研究生有相对独立的学习室,当年却没有这个条件。大家的书桌就放在实验台的一侧,空气中弥漫着化学试剂的气息。周末最廉价的娱乐就是四个人打牌“80分”,也有人在电脑上玩“挖地雷”,或者到录像厅里看票价5毛钱的好莱坞大片。

今天博士招生名额有限,很多导师希望博士生全身心干活出文章,拖家带口、容易分心的在职考生很不受待见,有些学校甚至大幅度控制在职博士生的比例。我读第一个博士时的十位同学中,只有我一个应届生,博士生的集体合影很像家长会。大家终日里埋头于学术研究,一日三餐因陋就简,平素穿着不修边幅。尤其是男博士,偶尔出现在舞会上,也是油腻的中年大叔形象。

奇葩的第二个博士

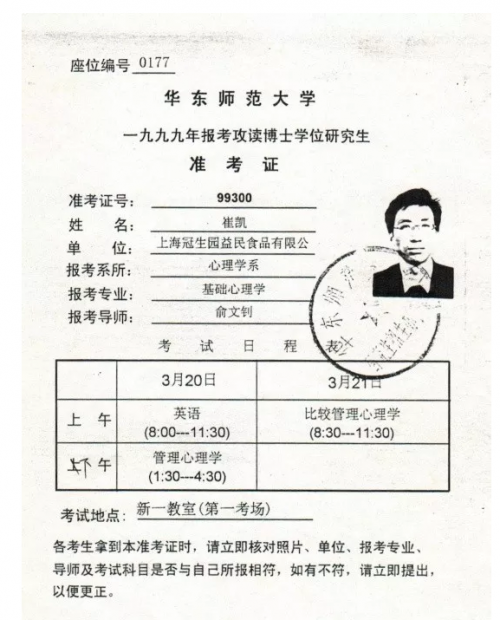

97年底毕业后,我应聘到上海一家企业工作。两年后,明显感觉管理的核心是人,而不是专业技术,于是灵光乍现:再读一个博士。翻阅了很多高校的招生目录,我最终选择了华东师范大学心理学系的俞文钊教授作为导师。俞老师是管理心理学领域的开创者之一,所著《管理心理学》是大学教材的经典版本。我再次毕恭毕敬地写信给恩师,一周后就惊喜地接到了俞老师的电话:欢迎报考!

然而好事多磨,当我将报名申请材料递交到华东师范大学研究生院时,却意外被告知:学校从未遇到过报考第二个博士的考生,暂不受理。无奈之下,我直接找到谢安邦院长反映情况。报名截止日三天前,谢院长忽然电话告诉我,他在校务会议上将我的事情和领导沟通了,王建磐校长(新中国首批18位博士之一)给予肯定:年青人想学习是好事情,应该鼓励。就这样,我终于拿到了“来之不易”的准考证。

因为这“第二个博士”,还有过一段轶事。当年报考俞老师的考生一共9人,最终录取了三人,除了我还有丁彪和吕晓俊两位同学。记得那是笔试后的第二天,我们几名考生在心理系一楼大厅一起等候面试。闲聊中互换名片,当看到我在名片上已经印上“博士”二字,丁彪大惊失色。当时在他看来,或者俞老师已经“内定”招我,或者是我自信心爆棚,认为自己必定会被录取。无论如何,他都觉得我已经妥妥地占据了一个录取名额,自己的前景非常“渺茫”。这个疑问一直持续到1999年9月入学以后,我们成为同门师兄弟,终于真相大白,大家哈哈一笑。这些年来,这件事仍被他在师门聚会上反复提起,成为笑谈。

我在华东师大的同室舍友熊哲宏也是一位奇人:入学时已经41岁,拥有正教授职称,读博士更多的是了却一份情结。2018年,他已经60岁,儿子在2017年获得博士学位。遥想当年,他坐得住冷板凳,每天端坐在书桌前,木雕泥塑一般。三年博士在读期间,他居然发表了30多篇论文,叹为观止。毕业以后,老友常来常往。回首往事,他一声叹息:“今天看来,那些文章毫无意义,反倒搞坏了颈椎和腰椎。”像他这样扎实的学者对生活都发出如此感慨,何况我这等飞扬浮躁之徒?说来惭愧,两篇百页厚的博士论文,答辩后被我束之高阁,再也没看过第二回。

再回首,岁月如歌

90年代的研究生论文答辩还没有SCI文章硬性指标要求,多数人毕业都是按部就班。我的两个博士学位都是三年完成的,这在今天已经很难想象。中国的大学在90年代末开启了了史无前例的扩招。面对汹涌而来的入学新生,众多院校开始招兵买马,亟需“博士”装点门面,博士迎来了“百年一遇”的就业机会。而且很幸运,2000年时一线城市的房价还只有4位数,这一代研究生还算靠知识改变了命运。

回望过去,1992年邓小平同志南巡后,中国有过20年的机遇期,不断努力并寻求改变的人成为受益者。很多人求安逸,守铁饭碗,没有去试、去闯,甚至没有去努力,最终错过了机会。时代在变,招生规模在变,就业形势在变,但有一条依然没变:不努力,就不配谈未来!

二十多年过去,世风变换,学术圈已经不是“原生态”,多了现实和功利。当年的同学大都活跃在学术领域,也有部分同学移民海外。韶华渐逝,到了知天命之年,人生开启新一轮重新定位。有同学带着学术团队,意欲百尺竿头、更进一步。也有同学从善如流、顺势而为,开始保养身体、寄情山水。还有同学在经历人生起伏后淡泊明志,投身公益事业。

说来惭愧,毕业之后我转行做投资,满脑子尽职调查、合同协议和企业估值。原以为当年所学的专业知识已经付之东流,不曾想到了2015年,眼见公众对于转基因食品安全的争论愈演愈烈,甚至有些远离科学和理性,我书生意气萌动,开始身心投入转基因公众认知社会调查。这时候忽然发觉,依托自己当年“农学-生物化学-食品-心理学”的学术背景,做这项工作恰恰“得天独厚”。

时隔二十年,不经意间我又回归学术圈,开始和当年的良师益友讨论起转基因话题,甚至为此先后到宾夕法尼亚大学和加利福尼亚大学做访问学者。人生不是规划出来的,终点又回到了起点,回头看,一切都是最好的安排。

完美的人生是以自己为坐标系的。前段日子看到过一则报道:四川大学的一位老顽童博士,71岁入学,重温校园生活,75岁答辩,年龄比导师大七岁。活到老学到老,真正的精神贵族,令人敬佩。等我七十岁时,再去折腾第三个博士?这事可以有!

作者简介:

崔凯,食品工程博士、心理学博士,商学院教授,财经图书、科普文章和散文作者。交流邮箱:。在写作过程中,得到了宋慧、熊哲宏、张志东、丁彪、聂莎和张展等良师益友的启发和建议,在此一并致谢!

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号