阅读:0

听报道

导读:

“天文爱好者”和“天文工作者”是两个看似相关,但又有诸多不同的群体。他们都对头顶上的星空感兴趣,但从事的活动却不大一样。作为天文工作者,我身边的同事大多将“天文爱好者”与“天体摄影爱好者”划等号,而我认识的许多天文爱好者则倾向于认为职业天文学研究需要高深的数理知识,而且枯燥无味。

但实际上,在天文爱好者群体中,有这样一部分“铁杆”,他们虽然不以天文研究为职业,但却对天文的某个问题抱有很高的热情。如果用“论文发表数”等学界常用的指标来衡量,他们也许不太容易被注意到,但却靠着自己的兴趣和努力,为拓展人类知识的疆界作出独到的贡献,并在这一过程中自得其乐。

职业科学家们也逐渐意识到,“公众科学家”(citizen scientist)群体[1]不仅是科学传播非常重要的一个组成部分,还有力地补充了职业科学家无力或无暇顾及的领域,其中天文学便是公众科学一个历史悠久的分支。

放眼国际,主要科学大国都有着成熟的公众科学家群体,与职业科学家有着频繁互动。比如在美国,知识储备及专业水平能与职业天文学家不相上下的“准专业”天文爱好者约有500人规模[2]。但在我国,“公众科学”和“公众科学家”是个相对新颖的概念。这些活跃在科研领域的天文爱好者在做什么?能做什么?本期《天问》专栏带你一探究竟。

撰文 | 叶泉志(加州理工学院)

责编 | 吕浩然

何谓“职业”,何谓“业余”?

“职业”和“业余”天文工作者的划分最早出现于十八世纪末的欧洲,原本的区别并不大。历史上,“业余”的天文爱好者曾经作出过很多重要贡献,比如发现天王星的赫歇尔(Friedrich Wilhelm Herschel,1738 - 1822)、探索天体摄影术的拉瑟弗德(Lewis Morris Rutherfurd,1816 - 1892)等。

但二十世纪以来,人类的知识体系大幅度完善和精细化,包括天文学在内的科学研究逐渐成为国家主导的活动,天文学家也成为高度正规化和专业化的职业,大量新的大型天文学装置成为主要的研究工具,使得业余爱好者逐渐退出科学研究的核心舞台。

然而,历史的进程总是有趣的。随着人类进入信息化时代,科学数据开放共享成为主流。加上个人电脑和互联网的普及,爱好者们也能轻易获得以前只有专业天文学家能够接触到的海量天文数据。大数据蕴含着大量的科学信息,职业天文学家往往只能消化其中某些研究方向的数据,这也为爱好者留下了空间。光学及电子设备的小型化,使得爱好者也能轻易获得。高质量的天文照片如今高端爱好者级别的设备已经能在一定程度上挑战三四十年前大型光学望远镜才能获得的照片。

而“时域天文学”概念的兴起,让地理分布广泛的天文爱好者群体获得了职业天文学家很难具备的优势。此外,国家支持的科学研究难免让职业科学家集中于“热门”领域,留下了“冷门”但同样有趣的问题待有心人来填补。

►仙女座星系,帕洛玛天文台1.2米施密特望远镜的开光照片,摄于1948年,图片来源:Palomar/Caltech

“天学”在我国古代为帝王之术,因此古代不大可能有现代意义上的“天文爱好者”这一概念。大家熟知的最早的关于中国天文爱好者的工作,可能当属段元星在1975年独立发现天鹅座新星(V1500 Cyg)。目前已知的、上世纪八十至九十年代中国天文爱好者的工作,大多集中在太阳系天体的搜寻和观测上,比如新疆周兴明对新彗星的搜寻、武汉欧阳天晶对流星活动的无线电观测、厦门陈栋华对流星雨的目视观测等。下面我们会注意到,太阳系天体的观测是爱好者比较集中的领域,因为太阳系天体时域特征很强,而且观测手段相对简单,爱好者大有用武之地。

互联网时代的到来极大地改变了业余天文学的版图。爱好者与职业工作者之间的互动达到了前所未有的程度。这一互动不仅包括人与人的互动(比如爱好者与职业科学家在论坛上的讨论、电子邮件往来、以及正式与非正式的会议交流等),还包括爱好者对天文大数据的接触,欧美学界将这一种互动称为专业-业余合作(Pro-Am Collaboration[3])。Pro-Am最早是体育圈里的用词,指职业选手和业余选手同场竞技,用在公众科学里十分合适。

参与科研的中国天文爱好者

目前,天文爱好者参与科研的方式主要有两种:一种是利用自己的设备参与科学研究;另一种是在公开发布的网络数据库中挖掘。“自带武器”参与科研这种方式可以上溯到赫歇尔时代,但互联网使得信息交流便捷了很多,不同地域的爱好者与职业科学家可以高效地交换信息,并在短时间内组织对特定天文现象的观测。

显然,这对流星雨、近地小行星、超新星等时域天文事件最为有效。一个很好的例子是对即将撞击地球的小行星2008 TC3的观测:从小行星被发现到撞击地球的短短20小时之内,世界各地的观测者一共贡献了883条测量数据,其中绝大部分来自爱好者。

在公开发布的网络数据库中“寻宝”则是互联网时代的新现象。而根据爱好者角色的不同,又可以分成两种:一种是爱好者自发进行的研究,比如在数据库中搜寻新天体或分析某星体的参数等;另一种是爱好者按照职业天文学家的指引完成某些任务,比如星系动物园计划(Galaxy Zoo[4])、行星猎手计划(Planet Hunters[5])等。像SETI@home[6]这样以贡献空闲的计算资源来参与科研的研究活动属于后一种参与方式。

SETI@home可能是我国天文爱好者最早参与的网络公众天文学项目。SETI@home自1999年5月开始运行,由加州大学伯克利分校主持,目的是用世界各地个人电脑上空闲的计算资源分析阿雷西博及绿岸望远镜采集的数据,以搜寻地外智慧生物发来的讯息。我没有考证SETI@home在中国的历史,但我自己也曾是SETI@home的早期(2000年前后)志愿者之一,相信当时SETI@home在国内已有一定规模的用户群体。

最早在网络数据库里搜寻并成功发现新天体的是新疆博乐的周兴明,他在和国内外爱好者交流中得知太阳和太阳风层探测器(Solar and Heliospheric Observatory, SOHO)的数据可用于搜寻彗星,并在2000年12月成功发现彗星C/2000 X4。到2013年8月止,我国共有25位爱好者成功在SOHO探测器的数据中发现过彗星,占全球发现者总数的四分之一,其中陕西的周波以287颗彗星的总发现数居全球“彗星猎手”排行榜之首。

随着这一活动的深入,爱好者的搜寻范围也不局限于SOHO数据,其它比较有名的例子是亚利桑那大学Spacewatch的“快速移动天体”(Fast Moving Object, FMO)计划(由亚利桑那大学的天文学家主持)以及JPL的“近地小行星追踪”(Near-Earth Asteroid Tracking, NEAT)计划(由爱好者自发进行),我国爱好者利用这些数据库已经发现了近700颗小行星。

从上世纪九十年代末开始,远程观测及程控自主天文台技术(Robotic Autonomous Observatory)开始在天文爱好者中流行起来。2007年,乌鲁木齐的天文爱好者高兴在中科院新疆天文台以及众多同好的支持和帮助下,在新疆天文台南山基地建立了星明天文台,这是我国第一座稳定运行的业余程控天文台。星明天文台运行超过10年的“星明巡天计划”(Xingming Observatory Sky Survey,XOSS)对北天进行反复观测,供各地爱好者自由搜寻新天体。

至今,全国各地的爱好者已经在星明天文台的数据中发现了约50颗超新星、3颗新彗星以及超过100颗小行星。除了为想参与科研的爱好者提供平台以外,星明天文台还促进了国内外职业天文工作者、业余天文爱好者与公众之间的互动。杭州天文爱好者陈嵩等人,借助本职工作的专业背景,设计并制造了一台50厘米口径的大视场望远镜,并捐赠给星明天文台使用。

星明天文台与中科院中国虚拟天文台合作的“公众超新星搜寻项目”,由星明天文台提供观测数据,中国虚拟天文台的科学家开发了软件及前端,迄今已经吸引了近一万人参与,共发现超新星22颗。

清华大学、中科院云南天文台等单位的天文学家多次协助确认“星明巡天计划”发现的超新星,而星明天文台也借助经度优势,帮助确认紫金山天文台发现的近地小行星。到目前为止,星明天文台的数据一共产生了15篇学术论文。职业科学家们为星明天文台提供了发展环境和空间,并和天文爱好者展开了良好互动,成就了我国公众科学史上的一段佳话。

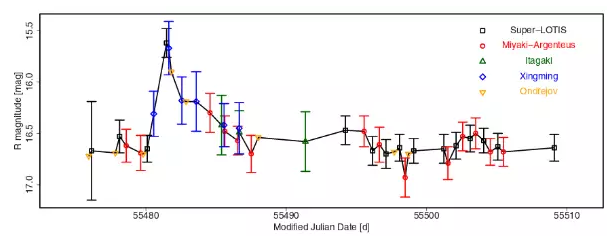

►星明天文台与世界其他地区的天文台联合观测仙女座星系中的一颗新星,并贡献了2010年10月一次爆发中的多数数据点。图片来自Henze等[7]。

在星明天文台建立之后,我国的业余程控天文台如雨后春笋般涌现。到目前为止,各地爱好者已建立了至少20座永久性的业余程控天文台。大多数的程控天文台主要被用于天体摄影,但也有部分程控天文台在进行除摄影以外的观测,比如西藏阿里的北冕天文台进行小行星、超新星搜索,苏州绿野天文台进行小行星自转观测,陕西敷山天文台协助星明天文台进行超新星候选体确认等等。

除了常规的望远镜光学观测以外,流星观测也是近年我国天文爱好者热衷的方向之一。早在上世纪八十年代,我国爱好者就参与了紫金山天文台组织的针对宝瓶座η流星雨的观测[8]。近年来,随着电子设备的小型化和网络化,摄像观测已经基本取代了传统的目视观测目前国内天文爱好者已经在北京、珠江三角洲、山东青岛、新疆乌鲁木齐和西藏阿里地区建立了至少5个流星视频监测网。除了目视和视频观测以外,武汉的欧阳天晶、大庆的张学军以及广东流星监测网也进行无线电流星观测,并曾与日本天文爱好者进行联合观测。

在以上介绍的方向之外,还有爱好者在其他领域有所建树,如研究脉冲星磁场震荡模型并发表多篇论文的梁助兴、考证小行星命名历史的林景明、潘鼐,受篇幅所限,这里就不展开介绍了。

中国天文爱好者的未来

我国活跃于科研的天文爱好者群体在过去数十年间从无到有,在新天体发现上成绩尤为显著,这是可圈可点的。但另一方面,我们也应注意到,除了单纯搜寻新天体之外,还有许多很有意思的问题,值得静下心来深入挖掘。爱好者大量扎堆于“短平快”的项目,长期来说不利于我国业余天文的发展。

在公众科学更为成熟的欧美国家和日本,“干一行、精一行”的爱好者并不少见。比如美国爱好者Bill Gray对天体力学有很深的造诣,他编写的FindOrb轨道计算程序是小天体轨道计算的行业标准之一,在近地小行星研究中经常被使用;英国爱好者Peter Birtwhistle自2002年起就致力于进行新发现的近地小行星跟踪工作,15年间协助定轨的近地小行星数目竟达5000多颗,他本人也籍此以个人身份加入了联合国下属的国际小行星警戒网(International Asteroid Warning Network)。

此外,德国爱好者Rainer Kracht对掠日彗星严谨而扎实的工作不仅让他发现了以他的名字命名的彗星族,还受邀参加了多个与掠日彗星有关的研究项目;日本爱好者吉田诚一搜集整理彗星数据二十余年,他维护的吉田彗星网是彗星领域最完整的彗星光变数据库,被职业天文学家大量引用;美国爱好者David Bishop自1997年开始整理并归档所有的超新星发现,所维护的罗切斯特超新星数据库也经常被职业天文学家使用。

这些“骨灰级”爱好者的出现,和欧美国家职业科学家对科学爱好者的高度包容和鼓励是分不开的。这体现在频繁的专业-业余互动上,不仅包括线上(邮件往来)线下(学术会议)的互动,还包括创办鼓励专业科学家及爱好者之间、以同行评议等“行规”严肃交流研究成果的刊物,以及建立相关的学术组织促进职业科学家和爱好者之间的交流等等。这种交流并不是单向的,Gray、Birthwhistle等人的例子表明,职业科学研究也直接受惠于爱好者的贡献。

尽管欧美国家也有“民科”,但所造成的杂音完全被职业科学家和科学爱好者的和谐互动所淹没。

为什么我国的公众天文和欧美国家有很大的差距呢?我认为,关键原因在于我们对“业余天文”的认识有失偏颇。

作为从天文爱好者成长起来的天文工作者,我有一点感受:无论天文工作者,还是天文爱好者,都普遍认为“业余天文”等于“天文摄影”和“科普宣传”,没有充分认识到业余天文(以及其背后的公众科学)可以做很多很有科学价值和社会价值的事。

我曾尝试和一位国内同事介绍星明巡天的工作,对方回了一句:“那个不是业余的东西嘛。”我也曾建议国内一位资深爱好者参加一个专业-业余互动的会议,回应是“那个不是专业的科研人员才去的?”就我的观察来看,这两位的态度在各自的群体中都有相当的代表性。要改善这种局面,首先需要我们能把公众科学家和科学爱好者纳入科学共同体,鼓励和引导他们认真地发掘自己的兴趣,而不是简单地把他们视为“教育对象”。

当然,公平地说,许多接触科研一线的天文爱好者主要活跃于行星天文领域。与欧美国家相比,我国在这个领域相对薄弱,能提供的支持暂时不能和欧美国家相比。但在公众与科学界关系日益紧密的今天,尤其在多学科交叉和大科学数据的时代背景下,鼓励有兴趣、有能力的爱好者参与科学共同体的活动,对完善我国的科学学术生态圈,让大家明白“科学意识”和“科学思维”是什么,有着非常重要的意义。

这一方面,欧美国家的成功经验值得我们的参考和借鉴。我在这里以三点想法作为本文结语,希望能起到抛砖引玉的效果:

1

平等、双向地促进专业-业余圈的交流,鼓励有兴趣和能力的爱好者参加专业的学术会议。

2

创造机会让爱好者和有兴趣的公众了解科研领域的新进展和新技术,创造机会鼓励国内不同地域以及国内外爱好者建立定期交流机制,对共同感兴趣的问题进行严谨的讨论。

3

引入同行评议、 英文摘要等学术共同体通行的制度,引导和鼓励爱好者及感兴趣的公众系统化地描述他们的工作,并以准学术论文的方式发表。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号