阅读:0

听报道

2019年的奥瑞克、斯雷门和谢波德

编者按

科研就像人生,充满了偶然和变数,一个小小的瞬间或抉择可能影响深远。

赫赛汀是世界上第一个治疗乳腺癌的单抗药,适用于HER2过度表达的转移性乳腺癌。自1998年上市后,至今已有超过230万的女性患者得到过赫赛汀的治疗。

赫赛汀不仅给无数乳腺癌患者带来了希望,也开启了靶向药的新时代。然而,这一神奇药物的背后,有一个奇妙而曲折的故事。

赫赛汀的诞生,源于三位科学家奥瑞克、斯雷门和谢波德的偶然发现和倾力合作,他们突破重重阻力,使得这一药物终于问世并造福人类。

对于赫赛汀的诞生,诺贝尔奖得主布朗曾说:“这一胜利来自于一位学术型医生科学家和一家制药公司之间的合作。” 而这场合作,始于1986年在丹佛机场的一次差点没有发生的对话……

撰文 | 金淘沙拣

另 类

艾克叟·奥瑞克(Axel Ullrich)最早关于童年的记忆是在5岁的时候,他坐在火车上,看到车窗外阴郁天空下闪过成片成片二战留下的废墟。那是1948年,他跟着捷克裔的母亲和9岁的哥哥从捷克前往德国去和刚从战俘营释放的德裔父亲团聚。

一番颠簸流离之后,奥瑞克一家终于得以团聚,落脚在德国的一个小镇。奥瑞克的童年虽然清贫却很幸福。他从小就对周围的动物、植物感兴趣——他最喜欢的探险是到那些遍布小镇的、由被积水填满的炸弹坑变成的小池塘周边去寻找青蛙和昆虫。在学校里他是一个经常制造麻烦的学生,数学或文学成绩很差,但生物和化学是他的强项。在家人的鼓励下,奥瑞克进入图宾根大学攻读新设立的生物化学专业。1975年,奥瑞克从德国海德堡大学获得了分子遗传学的博士学位。

1975年10月17日,奥瑞克离开德国,来到加州大学旧金山分校(UCSF)做博士后。在3年博士后期间,他最重要的成果是克隆了大鼠的胰岛素基因,发表在《科学》期刊上。在那段时间,基因泰克的CEO斯万森(Bob Swanson)一直在极力招聘他(具体故事请看《野蛮的生长激素》)。虽然基因泰克每年4万美金的工资对奥瑞克很有吸引力,但他总是担心进入当时被人看轻的工业界会影响他之后的学术生涯。经过几次反复和犹豫后,奥瑞克终于下定决心,于1979年1月加盟了基因泰克。

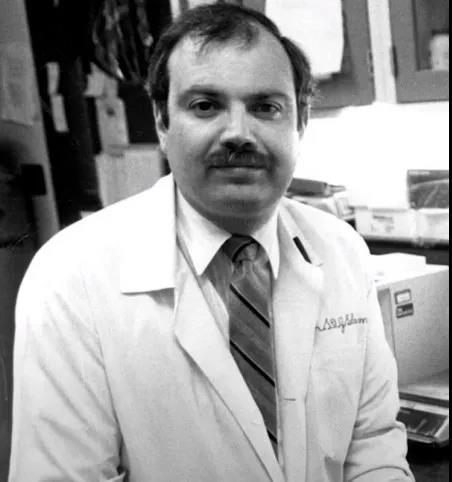

图1 80年代的奥瑞克(Axel Ullrich)| 图源:[18]

基因泰克的早期科研团队由数名执着、勤奋但又或多或少有些怪癖的年轻科学家组成。在这些人中,奥瑞克则是另类中的另类。在基因泰克,他的科研不是以产品研发为导向,而是随着自己的兴趣启动项目。回答有趣的科学问题、发表高质量的论文成为奥瑞克追求的主要目标。这在今天的生物制药行业是不可想象的。

基因泰克建立初期,组织结构简单、扁平,企业文化自由。虽然斯万森成立公司的目的就是以产品为导向,但另一位联合创始人、加州大学教授博耶(Herbert Boyer)代表年轻科学家们竭力说服了斯万森,允许甚至鼓励大家发表论文。没人能预料到,基因泰克历史上最关键的产品恰恰来自奥瑞克那些 “随心所欲” 的基础科研。

奥瑞克的与众不同也体现着欧美文化的差异。虽然已在美国工作、生活了将近5年,奥瑞克还没有适应美国张扬的 “橄榄球团队” 文化。当他的同事们互相鼓气、大声吆喝 “使劲干吧,我们必胜!” 时,或在取得了好的实验结果时击掌相庆时,内敛的他显得有些格格不入。但和其他年轻同事一样,奥瑞克也不由自主地被卷进了激情燃烧的早期基因泰克文化。他们被一种强烈的使命感和归属感所驱动,对公司和科研工作感到兴奋。

最贵的 “兔子”

那时的奥瑞克思维单纯,科研探索、养家糊口占据了他的全部身心。他在公司估值、股票投资上所知甚少。 在刚加入公司的时候,奥瑞克得到了4000股基因泰克的股票。他没把这些股票当回事儿。当时基因泰克还没有IPO,股票只能私下流通。之后不久斯万森宣布,员工可以把手里的股票以每股10美元的价格卖回给公司。

奥瑞克喜出望外。他一直想换一辆车。在UCSF做博士后期间,他花了200美元从汽车垃圾场淘了一辆67年的雪佛兰马里布。这辆车破破烂烂,开起来除了喇叭不响,其它零件都响,还经常半路熄火,没少给奥瑞克惹麻烦。(是的,这辆车就是《野蛮的生长激素》中 “午夜劫案” 的作案工具)于是奥瑞克卖掉了800股,用换来的8000美元买了一辆心仪已久的二手大众 “兔子” 轿车。

奥瑞克没有想到,不到两年,他卖股票买车这事在同事中落下了 “话柄”。1980年10月14日,基因泰克在纳斯达克成功上市(当时的股票代码是GENE,还不是DNA),IPO价格定为35美元,开盘后几小时之内股价就涨到89美元,当天以71.25美元收盘。在之后的几个月,基因泰克股价继续飙升。奥瑞克卖掉的那800股的市价曾一度超过100万美金。基因泰克的另一位年轻科学家戈德尔(David Goeddel)因此四处宣扬,说奥瑞克花了100万美元买了一只史上最昂贵的 “兔子”。

致癌基因和HER2

进入基因泰克后,奥瑞克在学术上成果斐然。1980 - 1989年期间,他做为第一作者或最后作者在《自然》或《科学》期刊上发表了将近10篇论文。 他对生长因子感兴趣,通过克隆EGF、NGF、IGF-1和IGF-2等基因阐明了它们蛋白的一级结构。奥瑞克与英国的沃特菲尔德(Mike Waterfield)团队合作,在1984年克隆了全长的人源表皮生长因子受体(EGFR)基因,发表在《自然》期刊上。他们还发现EGFR实际上是已知的鸡病毒致癌基因erbB的原癌基因,第一次建立了细胞生长调节基因或蛋白和癌症的联系。

80年代初,科学家刚刚发现某些反转录病毒携带一些致癌基因,在动物中会导致肿瘤的产生。但这些致癌基因是否会在人体中致癌还没有任何证据。当更多的实验室开始对致癌基因感兴趣后,人们发现,病毒致癌基因在人的基因组里总能找到对应的原基因, 而这些致癌基因的产物实际上是调节细胞生长的正常蛋白的黑化本。病毒绑架了这些基因(原癌基因),引进了使其过度活跃的突变。这些突变基因的表达减弱了细胞对病毒的防御机制,同时也增大了细胞生长失控的风险。

基因泰克的几个实验室,包括奥瑞克团队和莱文森(Arthur Levinson,后来成为基因泰克的第三任CEO)团队,开始用病毒致癌基因的DNA探针从人的基因组DNA库中 “钓鱼”,以找到匹配的原癌基因。 在其他实验室不知情的情况下,莱文森实验室用erbB基因探针找到了几个非EGFR但与其相关的基因片段,但不知什么原因,莱文森团队没有继续做下去。奥瑞克从基因泰克的测序团队通过非官方渠道得知了这一线索,就深挖下去,最后拿到了一个新基因的完整序列。该基因不是EGFR,但和EGFR高度同源,也编码细胞表面受体。

为了避免造成关系紧张,奥瑞克找到莱文森,把这一结果告诉他,并承诺将莱文森列为他就这一项目正在撰写的论文的共同作者。俩人接着商量,决定把这个新基因命名为HER2,代表2型人源EGF受体(Human EGF Receptor 2)。有趣的是,HER恰巧是英语中的 “她”。34年后,在拉斯克临床医学奖的颁奖典礼上,诺贝尔奖得主迈克尔·布朗(Michael Brown)开玩笑说:“这个名字很有预见性,因为奥瑞克当时还不知道 HER2 会导致乳腺癌。 如果他称它为HIM2,说不定它会导致前列腺癌。”

奥瑞克在没有得到基因泰克允许下就开启了EGFR和HER2项目,受到公司内部的很多质疑。在当时这两个项目还根本看不到任何商业用途。“你为什么要做这两个项目?你想让公司卖生长因子受体吗?” 是奥瑞克最常遇到的问题。对奥瑞克随心所欲立项的问题,基因泰克不得不偶尔干预一下。

一天,公司的专利律师凯利( Tom Kiley)打电话让奥瑞克过去一趟。奥瑞克来到了凯利的办公室外,敲了两下门,听到里面传来一声“请进”便推开门。凯利坐在办公桌前,背对着门,盯着对面的墙,头也不回,掷地有声地说,“你又犯错误了!”

1985年12月,奥瑞克和莱文森的HER2论文在《科学》期刊上发表。文章指出,HER2基因和几年前麻省理工学院(MIT)的温伯格(Robert Weinberg)团队在大鼠成神经细胞瘤中发现的致癌基因neu在染色体上定位一致,二者极有可能是同一个基因。

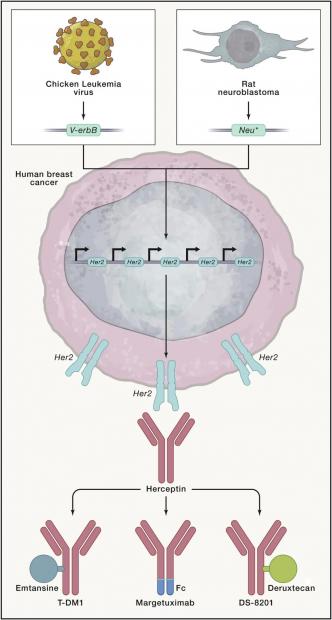

图2 HER2和赫赛汀的开发历史。莱文森(Arthur Levinson)和奥瑞克(Axel Ullrich)用v-erbB基因探针在基因库中找到了HER2(1985)。HER2与MIT的温伯格团队找到的neu(1979 – 1984)实际上是同一基因。斯雷门(Dennis Slamon)和奥瑞克发现HER2基因在20 - 30%的乳腺癌中有扩增(1987)。奥瑞克、谢波德(Mike Shepard)和基因泰克同事开发了靶向HER2的单抗药——赫赛汀。现在上市的另外几种抗癌药也源于赫赛汀 | 图源:[4]

几乎错过的相遇

1986年4月,奥瑞克到丹佛地区参加一个以致癌基因为主题的学术会议。在会议快结束时,临时加了一个报告——来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)的一位名为斯雷门(Dennis Slamon)的年轻医生讲述了自己做的科研工作。斯雷门比奥瑞克小5岁,是医学和细胞生物学的双料博士。他的报告给奥瑞克留下最深的印象是那里面全是 Southern Blot(一种基于核酸杂交的DNA序列检测技术)的照片。

让奥瑞克羡慕的是,由于斯雷门是临床肿瘤医生,他可以直接接触到很多来自患者的肿瘤组织。这是奥瑞克所不具备的。奥瑞克一直想知道,他克隆的几个原癌基因,包括EGFR和HER2,在真正的患者肿瘤中是否有突变或扩增,在癌症中是否起重要作用?

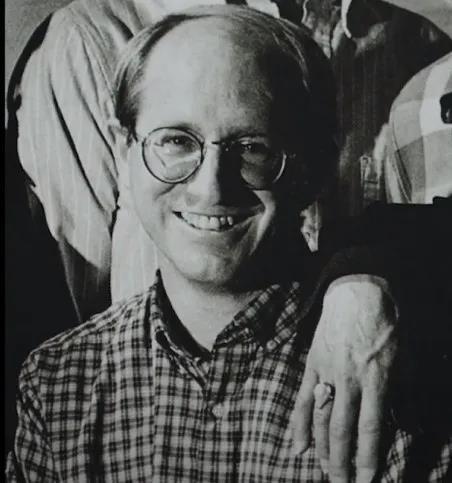

图3 80年代的斯雷门(Dennis Slamon)| 图源:[18]

在听完斯雷门的报告后,奥瑞克就立刻赶往机场,准备返回北加州。巧的是,在酒店提供的去机场的班车上,奥瑞克又看到了斯雷门。两人隔着几个座位坐着,各自默默地望着窗外的树林、草场和远处山峰上未化的积雪,在3个小时的时光中一路无言。

等车到了丹佛机场,两人各自提着行李,过了安检。斯雷门要飞往洛杉矶,而奥瑞克要飞往旧金山,俩人准备朝相反的方向前往各自的登机口。就在这稍纵即逝的瞬间,奥瑞克终于迈出了第一步。他停下脚步,犹豫了一下,转过身,提着行李快走几步绕过人群,走到了斯雷门的身后,喊道 “斯雷门博士...…”

科研,和人生一样,充满了偶然。一个毫不起眼的瞬间或抉择有可能影响深远。我们无从考证,相对内向的奥瑞克经过了怎样的心理历程才做出了这一决定。两个当事人当时也没有想到,一场差点儿没有发生的交谈成为第一块倒下的多米诺骨牌,从此改变了药物研发史的历程和数百万名患者的命运。

合 作

奥瑞克向斯雷门介绍了自己的科研工作,并说下一步想在肿瘤组织中检测几个致癌或原癌基因的表达,问斯雷门有没有兴趣合作。斯雷门表示出了极大的兴趣。离起飞都还有一段时间,俩人来到一个机场酒吧,坐下来继续谈合作的细节。奥瑞克告诉斯雷门自己有7个不同基因的探针,斯雷门可以用它们来和不同肿瘤样品提取的基因组DNA杂交,检测这些基因在肿瘤中是否表达异常。

奥瑞克又一次违反了公司的规定,在未经基因泰克批准甚至没有通知公司的情况下,就擅自开启了对外合作。

奥瑞克回到公司后,准备了7个DNA探针,把它们标成1-7号,寄给了斯雷门。然后就是漫长的等待。直到几个月后的一天,奥瑞克才收到斯雷门的电话:“第一批实验数据出来了。结果有点意思。” 奥瑞克飞到洛杉矶,到斯雷门的办公室去看结果。在一组乳腺癌的 Southern Blot 数据中,一个基因显示出明显的扩增。到了该揭盲的时候了——奥瑞克告诉斯雷门,那个基因就是HER2。

1987年,斯雷门和奥瑞克等人在《科学》期刊上发表论文,第一次建立了HER2基因和癌症的关联。在对189个乳腺癌患者的肿瘤组织分析后,他们发现HER2基因在约30%的乳腺癌中扩增2-20倍不等。这189个肿瘤组织不是斯雷门自己从临床上得到的,而是来自他们在德克萨斯州的合作者麦奎尔(Bill McGuire)医生。麦奎尔在组织一个关于乳腺癌的临床研究,所有患者的病史都很清楚。把HER2的状态和这些患者的癌症的进展直接挂钩,他们还发现有HER2扩增的肿瘤生长和扩散都更快,患者的生存率和无病生存率更低。

和很多致癌基因不同的是,HER2基因在肿瘤细胞中没有突变,只是扩增。也就是说,30%(后来更多的数据表明20%更接近真实的比例)的乳腺癌细胞表面表达的还是正常版本的HER2蛋白,但数量却多得多。一个正常的乳腺细胞表面表达约5万个HER2分子,而一个乳腺癌细胞表面的HER2蛋白分子超过了1百万个。这种癌细胞因此可在体内疯狂繁殖。

HER2的成功也有一定的运气。他们用其他的致癌基因从肿瘤DNA中继续钓鱼,却没有得到类似的发现。

坎 坷

HER2项目有一个良好的开端,但自此之后却历经波折。

第一关是学术界的质疑。那篇《科学》论文发表后,有很多实验室宣称无法重复该结果。非议声漫天飞扬,学术界几乎达成共识,认为斯雷门和奥瑞克的实验数据不可信。 斯雷门和奥瑞克又花了2年的时间用新的肿瘤样品测试,验证了以前的结论。他们还系统地证明了其他实验室无法重复的原因包括不纯的试剂、不过关的技术、和“白痴错误”。这些结果发表在1989年的《科学》上,但还很难彻底消除科学权威的怀疑。在同一篇论文中,作者团队还发现HER2在约20%的子宫癌中也过度表达。

第二关是基因泰克迟迟不肯立项。奥瑞克实验室的后续研究发现正常细胞过度表达HER2后变成了肿瘤细胞,证明了HER2是癌症驱动基因。HER2蛋白是细胞表面受体,这带来了以其为靶标开发单抗药的可能性。奥瑞克请基因泰克免疫组以人源HER2为抗原在小鼠中产生了100多个单克隆抗体。他和同事谢波德(Mike Shepard)发现其中一个单抗4D5在细胞和动物试验中可以阻断HER2信号传导,抑制过表达HER2的肿瘤的生长。

但当他们再想往前推进时,却遇到了层层阻力。奥瑞克和斯万森开了无数的会,劝说他允许把这个单抗从科研阶段转换到开发阶段。但由于基因泰克在开发癌症药物上有过失败的经历(干扰素),又由于单抗药还没有成功的先例,斯万森和其他高管不肯批准。那个时候,基因泰克已从一个十几人的初创企业成长为有1700名员工的大公司,任何开发项目的上马都需要复杂、耗时的程序。奥瑞克坚持无果后,于1988年离开了基因泰克,回到德国,到普朗克(Max Planck)研究所任职。

奥瑞克离开后,谢波德继续维持HER2项目,但仅仅把它作为科研项目,而不是产品项目。离开基因泰克的奥瑞克和斯雷门的合作并没有中断,继续发表HER2和其它原癌基因的论文。谢波德继续从内部申请开发HER2单抗。而斯雷门成为公司外部的主要倡导者,不断地去烦扰基因泰克的管理团队,催促公司立项: “你们这个项目是货真价实的。如果你们不继续开发,请转让给别人。我会找到别的公司来生产,把这个单抗药用到病人身上。” 在长达一年半的时间里,斯雷门和谢波德孤独地在黑暗中拼命呐喊,试图唤醒沉睡中的基因泰克。

图4 80年代的谢波德(Mike Shepard)| 图源:[18]

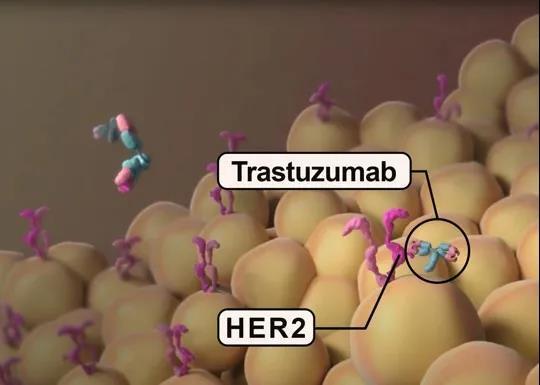

1989年年底,基因泰克终于立项,将4D5人源化。新的人源化单抗药就是后来的曲妥珠单抗(Trastuzumab)或赫赛汀(Herceptin)。1992年曲妥珠单抗进入临床试验阶段。

图5 曲妥珠单抗(Trastuzumab)的作用机理。它结合肿瘤细胞表面的HER2,阻断其下游信号传导(抑制其形成二聚体或裂解),并介导免疫细胞攻击肿瘤细胞(ADCC)| Image credit: National Cancer Institute

第三关是临床试验的拖延。斯雷门作为临床项目负责人(PI)之一参与了曲妥珠单抗的临床1期-3期试验,但作为抗癌药,曲妥珠单抗的临床试验仅靠斯雷门和南加州一个临床试验点是远远不够的。它需要更多的临床PI、医院和患者参与。而基因泰克组织大型临床试验的经验还不足。

1994年4月,曲妥珠单抗准备进入3期临床试验时遇到了很多问题。其中一个问题是,临床PI在用哪种化疗和曲妥珠单抗联用的决定上意见不一致。斯雷门主张和顺铂(cisplatin)联用,而其他医生支持与环磷酰胺 (cyclophosphamide)和阿霉素(adriamaycin)(这一组合简称CA)联用。基因泰克团队在设计3期临床试验上就花了半年的时间。最后基因泰克开展的3期临床试验选择了与CA联用(后来又加了紫杉醇联用组)。

3期临床试验开始后他们又遇到了新的问题——患者入组速度太慢。半年过去了,到1995年10月底,最重要的648号试验才入组了14名患者(目标是450名)。为了加快入组进度,基因泰克更换了临床试验负责人,精简了入组程序,还加大了在医生中对该临床试验的宣传力度。但最重要的一点是,基因泰克得到了乳腺癌患者联盟的帮助——得以在其会员中宣传这组临床试验。到1996年年中,入组速度已经提高到每月20-40名患者。

获批和影响

1998年5月,基因泰克公布了赫赛汀的三期临床试验结果。赫赛汀加化疗在转移性乳腺癌患者中引起的应答率(引起肿瘤显著萎缩的比例)比只用化疗提高了53%,无进展生存期从4.6个月增至7.4月。联合疗法使患者的死亡风险降低了20%。

由于是靶向治疗,赫赛汀毒性小,不会引起恶心、脱发、疲劳等化疗常见的副作用。

1998年9月,赫赛汀获得了FDA的上市批准。它的获批改变了乳腺癌的治疗标准程序。在美国,每年有超过25万妇女被确诊乳腺癌(中国每年女性乳腺癌新发病例约30万),其中20%有HER2基因扩增。这5万名患者以前只能接受化疗。在赫赛汀之后,85%的接受其治疗的患者的期待生存期超过10年。8年后的2006年,作为辅助治疗,赫赛汀在临床试验中被证明将手术后癌症复发风险降低了52%,死亡率降低了33%。

赫赛汀的获批使基因泰克获得了更长的独立运营时间。当时罗氏制药已拥有基因泰克的66%的股份,并有权力在1999年7月前购买剩余的股份。赫赛汀的上市大幅增加了基因泰克的销售额、利润和股价。罗氏也因此允许基因泰克保持独立,又等了10年才执行对剩余股份的收购。

除了乳腺癌和子宫癌,赫赛汀被发现可以扩展到其它适应症。比如,20%的胃癌患者也是HER2阳性。

赫赛汀给基因泰克和罗氏带来了丰厚的回报。赫赛汀头三个月的销售额(1998年第4个季度)就达到2千2百万美元,之后几年销售额增长迅速。1999年为1.89亿美元,到2004年首次超过10亿美元。2018年,在第一个适应症获批后的第20个年头,赫赛汀的全球销售额达到了71亿美元的峰值。至今已有超过230万的女性患者得到过赫赛汀的治疗。

今天,赫赛汀的衍生药物,包括抗体药物偶联物(T-DM1或KADYLA, Trastuzumab derutecan 或 Enhertu),被证明对赫赛汀产生耐药性的患者仍有疗效,越来越多的患者因此受益。

赫赛汀是第一个靶向致癌蛋白的单抗药,第一个用于乳腺癌的单抗药,第三个被批准的人源化抗体药,也是第六个进入市场的单抗药。赫赛汀开启了靶向药时代。直至今天,HER2仍然是最热门的靶点之一。

尾 声

2019年,奥瑞克、斯雷门和谢波德因为在开发赫赛汀方面的工作获得了被誉为诺奖 “风向标” 的拉斯克(Lasker)临床医学研究奖。

图6 2019年的奥瑞克、斯雷门和谢波德 | 图源:[17]

在颁奖典礼上,诺贝尔奖得主、德州大学西南医学中心的布朗教授在致辞中说:“这一胜利(赫赛汀)来自于一位学术型医生科学家和一家制药公司之间的合作。 没有另一方,任何一方都不可能成功。 制药公司需要医生,医生需要制药公司…… 谢天谢地,以斯雷门为代表的医生和奥瑞克 、谢波德等药物科学家的合作将科学带到了病床边……”

这场合作始于1986年在丹佛机场的一次差点没有发生的对话。幸运的是,35年前,奥瑞克和斯雷门没有擦肩而过,失之交臂。

原文标题为“瞬间 | 赫赛汀:差点错过的合作和历经坎坷的研发”,首发于微信公众号“礼来亚洲资本”,《知识分子》获授权转载。

参考资料

1. Schechter AL, Stern DF, Vaidyanathan L, Decker SJ, Drebin JA, Greene MI, et al. The neu oncogene: an erb-B-related gene encoding a 185,000-Mr tumour antigen. Nature. 1984;312(5994):513-6.

2. Lu RM, Hwang YC, Liu IJ, Lee CC, Tsai HZ, Li HJ, et al. Development of therapeutic antibodies for the treatment of diseases. J Biomed Sci. 2020;27(1):1.

3. Harries M, Smith I. The development and clinical use of trastuzumab (Herceptin). Endocr Relat Cancer. 2002;9(2):75-85.

4. Sawyers CL. Herceptin: A First Assault on Oncogenes that Laun

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号