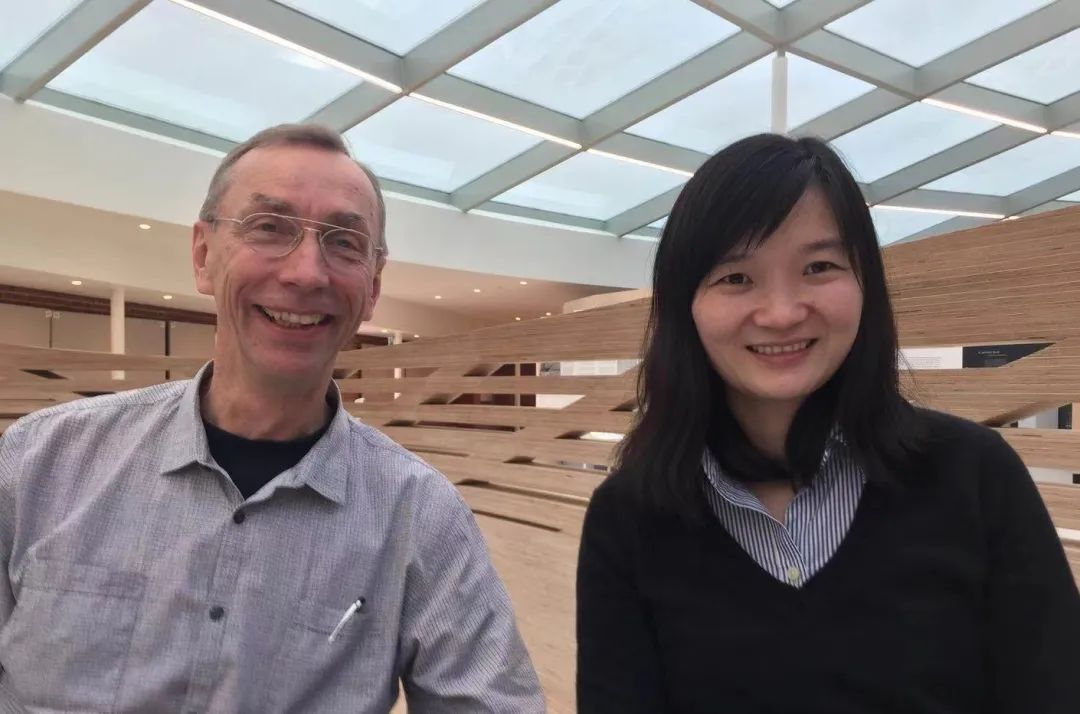

付巧妹和今年诺奖得主斯万特·帕博 | 受访者供图

编者按

中科院古脊椎与古人类研究所研究员付巧妹曾经是今年诺贝尔生理学或医学奖得主斯万特·帕博的学生。得知导师获奖的消息,10月4日,付巧妹就她眼中的帕博与古人类基因组学研究等话题接受了《知识分子》的访谈。

访谈、撰文 | 陈晓雪

责编 | 钱炜

2022年10月3日,诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家、德国马普演化研究所研究员斯万特·帕博(Svante Pääbo),以表彰他对已灭绝的古人类基因组学和人类演化方面的发现。

图1 进化遗传学家斯万特·帕博(Svante Pääbo)| 摄影/艾维

从2009年1月到2013年底,付巧妹在帕博课题组完成了博士训练,并做了一轮博士后研究。期间,从2010年起负责中德联合实验室搭建等。随后,她在美国哈佛大学做了两年博士后,2015年底正式回国,2016年1月起担任起中科院古脊椎与古人类研究所古DNA实验室(现为分子古生物学实验室)主任,主要从事古基因组学研究工作。

付巧妹告诉《知识分子》,帕博是古基因组学领域的开创者之一。他从对木乃伊的兴趣出发,对人类演化的历程产生了兴趣,一直对这个问题进行探索和研究,不求回报式的坚持,最终让他发现了尼安德特人、丹尼索瓦人和现代人混血的历史。

帕博对科学的兴趣和坚持,也深深影响到了付巧妹。她说希望自己未来能够在东亚发现新的灭绝古人类,了解生活在东亚的人类的演化图景。

导师获诺奖,是对古基因组学领域的认可《知识分子》:帕博教授这次获奖,主要与人类演化的研究有关。您怎么看待他这次获奖?

付巧妹:他其实是这个领域(古基因组学)的开创者之一。古基因组学本身的影响力和研究跨度其实比大家想的要大,因为它延伸到了很多方面,不光是解码古基因组本身,而且跟其他很多领域也有结合。比如,最近斯万特做的一些跟新冠肺炎相关的研究,发现与感染新冠后导致呼吸衰竭相关的一些关键基因的位点,可能来自尼安德特人 [1]。另外,今年Science发表的一个研究是讲大脑复杂性的,我们现代人和尼安德特人的脑容量是差不多的,但是就因为一个氨基酸的不同,我们的神经细胞更多,导致认知能力就提高了 [2]。这一次诺奖,也是对我们这个领域的影响力的清晰认可。

图2 重构的尼安德特人骨架(左)与现代人骨架(右)| 图源:美国自然历史博物馆

诺奖工作里有两篇一作《知识分子》:您在帕博教授的实验室完成了博士研究,也做了一轮博士后。期间的工作主要有哪些?

付巧妹:我的工作主要分两块。一块是丹尼索瓦人的研究,其实最初没有人知道这是一个未知人群,我很有幸做了与它相关的大部分实验,还从丹尼索瓦人的角度做了一些相关的分析,后来也参与了尼安德特人全基因组的一些工作。这是灭绝古人类的研究。

另外一块是探究欧洲早期现代人跟尼安德特人的基因交流,欧洲早期现代人的遗传特点。这部分工作的大多项目是我主导做的。因为斯万特非常强调和在意,学生要能够相对独立去思考问题,主动的解决问题,而不是被动去完成。要想在那生存下来,需要锻炼出这种独立和统筹的能力。

图3 解码尼安德特人 | 图源:

《知识分子》:在帕博获奖的工作解读中,引用的文献里有两篇您作为一作的论文。

付巧妹:是的。这两篇都是关于早期现代人的古基因组研究,其中一部分内容是搞明白他们与灭绝古人类基因交流的时间和次数。一篇引用到的是西伯利亚4.5万年前的 “Ust'-Ishim” 个体的基因组,很重要的一点就是发现了尼安德特人跟早期现代人基因交流的时间是在5~6万年前 [5]。这个高质量(42层)基因组研究的相关分析在当时非常有难度,组里基本没有博士生直接负责一个大的古基因组项目。因为没有现成工具,在当时有很多分析都具有挑战,有些是从无到有,我能做出来,斯万特和组里其他人都非常赞叹。相关分析能够做出来,并且有新发现,我自己也非常开心。

另外一篇,是关于罗马尼亚4万年前的Oase 1个体的研究 [6]。这个研究的结果很有趣,也是很让人震惊的,发现了这个欧洲早期现代人的曾曾曾祖父母有一个是尼安德特人,当时是第一次直接分析出这么明确的信号,之前在我们现代人的体内发现可能是一些背景或者噪音之类的(尼安德特人的基因片段),但因为它的片段很短,基本上都看不出来,而这个研究中发现了相对较长的尼安德特人的基因片段,证实了他们之间相当于是存在很近的一次混血。

一直到2018年以后,我们才发现,原来灭绝古人类之间交流还是有不少的 [7],到2021年的时候,我们发现灭绝古人类与现代人交流很频繁 [8]。

但在当时,因为是第一次发现早期现代人和尼安德特人存在混血,那个研究(注:对4万年前Oase 1个体的研究)也很曲折,差一点错过,因为如果按照常规,可能就会把它提取到的DNA当做垃圾数据扔了——个体污染很严重,首先它的微生物污染能达到99.8%,只有0.2%是属于人的,而0.2%里面,现代人线粒体的污染能达到70%。用常规分析方法,你会认为他就是法国人;其次有古DNA的数据也非常少,基本没法做分析。但我觉得这个个体很重要,当时花了很大的功夫做生物信息分析,发现了一些很特殊的信号,觉得有可能反映他的古老性以及和尼安德特人有特殊联系。后来针对这些问题设计了大量实验,包括核基因组的捕获实验,设计了针对古人类以及1240K的芯片,最后分析数据,证实了他的个体是一个很近的尼安德特人祖先和一个现代人的后代。

总结来说,我当时的工作主要是研究灭绝古人类、早期现代人,以及早期现代人跟灭绝古人类之间的关系。

《知识分子》:有读者问,现代人身上有1%~2%的尼安德特人的基因贡献,这跟人与黑猩猩之间的DNA的相似性有99%有什么区别?怎么去理解?

付巧妹:这其实不是一个概念,比较的内容是不一样的。

我们体内有1%~2%的尼安德特人的基因贡献,不是说这1%到2%意味着我们跟尼安德特的差异。举个例子,父亲和母亲的基因组肯定跟我们非常相似,对不对?我们的DNA就是来自于他们,50%来自父亲,50%来自母亲。但如果因此就说,我们跟父亲或母亲的基因有50%的差异?不对。

尼安德特人给了我们1%~2%,这里只是说一些基因片段,基于它的相关性质判断来自于尼安德特人的基因在我们体内所有基因里的占有比例,就像我们父母给了我们50%一样,是这个概念。

这里说我们和黑猩猩的差异是1%,同样这个尺度来比较的话,那么我们跟尼安德特人的差异其实是1.2‰。

为了兴趣,他可以忽略年龄《知识分子》:在帕博教授课题组的时候,您最大的收获是什么?

付巧妹:我觉得很重要一点,就是告诉我可以冲着自己的兴趣去钻研下去,而且不用太多计较结果,可以凭着自己的爱好去做这个事情。我觉得这个很重要。

《知识分子》:什么让您有了这样的一个感受?

付巧妹:他一直在追逐的问题,就是人何以成为人。莱比锡的演化人类学研究所得以成立,就是因为他这个命题,而且一直延续到现在。他整个对科研的专注和投入,至少从我接触他开始到现在,十几年了,一直是在研究他感兴趣的问题。为了兴趣而研究,他可以忽略他的年龄,废寝忘食。

《知识分子》:人类从哪里来,这个问题一直都存在。帕博教授一直在尝试回答这个问题。这里面的线索感觉很庞杂,他是怎么找到最重要的线索的?

付巧妹:他的工作是开创性的,这其实不是一个寻找的过程,而是一点点去摸索、不断去克服困难的过程。

首先第一点,他最早对木乃伊很感兴趣,对这些过去的古老的东西非常感兴趣,他也一直向这个方向在靠拢;然后他的医学背景,把相关的生物技术应用起来,这都跟他从小的兴趣有很大的关系。

《知识分子》:所以还是因为他本身的兴趣?

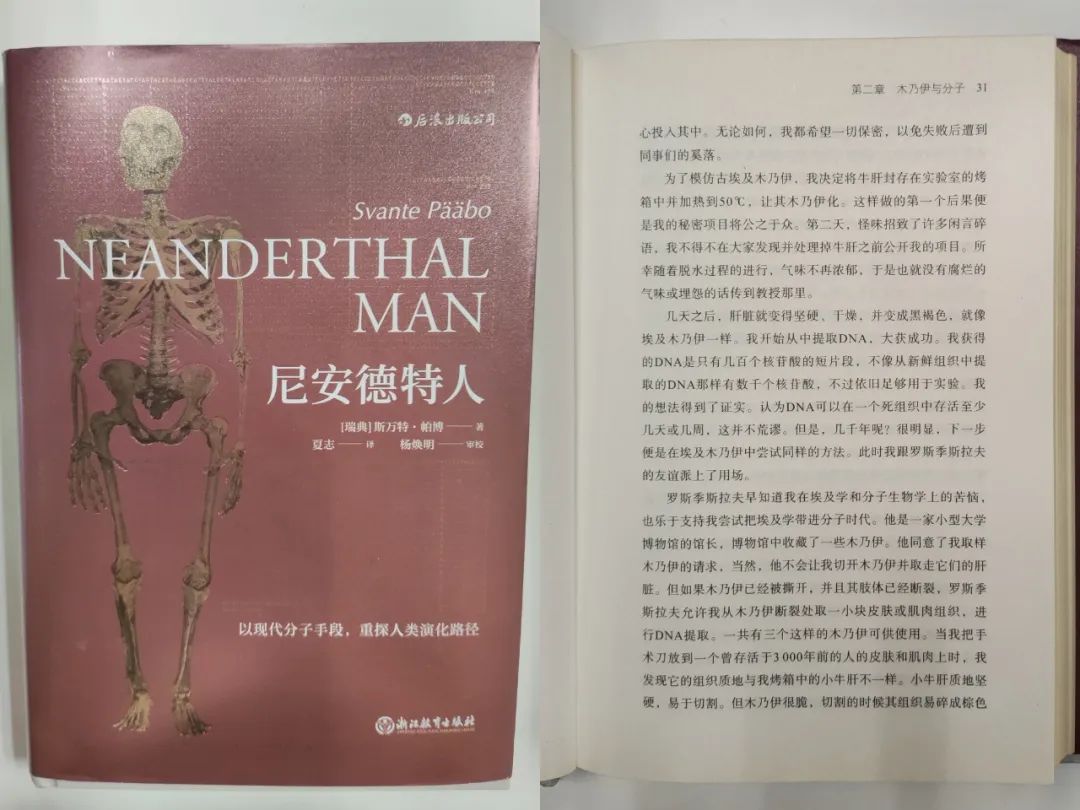

付巧妹:对,我觉得从一开始,就奠定了这样一个看起来是偶然,但也是必然的过程,因为他这么多年一直在坚持,建立了很重要的实验流程,攻关了很多关键技术,等等,这些都是围绕着遇到的困难去解决的。如果你看了《尼安德特人》这本书,你能很深刻感觉到这一点。遇到问题,他会弄清楚为什么,然后怎么攻克,完全是不求回报式的,只追求极致性地解决。

图4《尼安德特人》| 帕博/著

我个人感觉,回顾过去这么多年,他的执着和兴趣很关键。因为人生不都是一帆风顺的,他之所以能坚持下来去做这个事情,在遇到那么多困难的时候,如果不是这种精神的话,不是兴趣导向的话,很难的。或者,他在功成名就后,就可以不再做了,对不对?但是他没有。

他得过科学突破奖,但是他并没有停止他的步伐。就像我刚刚说的,跟年龄无关,只要是他感兴趣的,他的状态马上就调整。我作为他的学生,深刻受到了这种洗礼和影响。我们现在也是这样。

这就像有些人喜欢看电影,或者喜欢看电视剧一样,你要是想看,可能就不分昼夜。是一个道理。我原来在《开讲啦》里也讲过,不管你所谓的梦想怎样,一定要活在当下,一定要自己尽力去做自己想去做的,要不然永远就是追梦了。做好当下,才能离梦想更近。

《知识分子》:您后来又去了哈佛大学 David Reich 实验室做博后。当时为什么会去?帕博教授的实验室应该是最领先的一个实验室了。

付巧妹:当时斯万特还想让我继续在他那儿做博士后,但我跟他说,我很想去体验一下不同的实验室是什么样子,同时也可以有不同的维度去思考。他很支持我。

在我的学术生涯中,他就是我的mentor,这个mentor不是只是一个supervisor的概念,在精神上也是有很重要的意义的。除了他,还有一位是王昌燧老师。他们教给我的很重要一点是:如果一个学生考虑的选择,确实对他自己很有意义,就会无条件的支持。我觉得他是做得非常非常好。

《知识分子》:所以,他支持你的决定,你也觉得能够得到他的这种肯定。

付巧妹:对,他后面也一直在支持我的工作。

混血是人类演化的一个核心《知识分子》:关于灭绝古人类的演化和现代人的演化,我们所知道的一个大的图景是什么样子的?

付巧妹:一个核心就是混血。我们现在的发现倾向于认为灭绝古人类,首先是多样的,其次是无处不在的,它们不仅和我们现代人之间,而且在它们本身不同群体相互之间的交流是非常频繁的,这是超过我们之前的想象的。

也就是说,其实大家都是融合的结果,而且到后期还在不断的融合。

《知识分子》:您说的融合,会对现代人独立起源于非洲的理论有影响吗?

付巧妹:这其实讨论的不是一个问题。人类本身是最早起源于非洲的,但是后期一直有不同的人群在不停地走出来,而且即便是现代人,是不是只有一波走出来?事实上,现在古DNA很多证据,包括我近几年参与到斯万特团队的一些欧洲的工作。比如,去年的一篇文章 [8],很重要的一点是发现了在欧洲4万多年前的人群,并不是遗传意义上的欧洲人,而跟东亚人、还有美洲人群非常相关。

这篇文章,除了发现他们跟灭绝古人类的关系,它印证了我2017年在田园洞人文章里提出的一个推测,有可能曾经存在一个未知古老的人群,把某些3.5万年前古欧洲人群跟东亚的人群很大关联起来,但这个人群并不一定是欧洲人。结果去年的工作,相当于是把这个人群找到了 [9]。

这个未知古老的人群,他跟东亚的支系群体有联系,却跟在他之后的欧洲人——跟他同一个遗址、3.7万年的人群没有关系,这说明很有可能,现代人从非洲走出来也是一波一波的,先走出来的人群被后面人群的浪潮给稀释或替代了,在之后的人群中不能看见(他们明显的信号)了,但不意味着他们没有存在过。现在通过古DNA,我们证实了他们存在。这一波人群,可能跟东亚会更有关联,因为它更早走出来,有这种可能性。

另外,如果我们把现代人所有已知基因组中,与尼安德特人有关的基因位置——因为尼安德特人在我们基因组上的位置是不一样的——拼凑起来,就像拼图一样,放在基因组上看能拼出多少,你会发现尼安德特人的基因贡献能够有20%。

所以,这种混血是比较频繁的。人类的演化其实是一个是大熔炉的体现,本身就是一个多元融合的过程。

希望在有生之年弄清东亚人类的演化《知识分子》:聚焦到东亚的人类演化,您觉得哪些问题比较值得关注?

付巧妹:就人类演化本身,我非常期望有可能找到在东亚生活的灭绝古人类的基因组,能做出来。我们这么多年其实花费了很大的精力在做这方面的工作,到目前为止还是发现的已知的灭绝古人类,是在青藏高原发现的丹尼索瓦人。不过我想也许有一种可能,虽然这种古人类因为是在俄罗斯丹尼索瓦洞第一次发现的,所以叫做丹尼索瓦人,但它的大根据地不见得在那儿,它的分布可能非常广泛。

我希望能够弄清楚到底是怎么回事,但这需要巨大的责任感和不懈的坚持,也不知道什么时候才能做出来。

知识分子:青藏高原的丹尼索瓦人,是用古蛋白做出来的,对吗?

付巧妹:青藏高原当时的骨骼样品,最后做出来结果的就是下颌骨的古蛋白,当时也做了古DNA实验,但没有检测到DNA。这个个体蛋白的信息还是有限的,你也只能鉴定出是什么种属,再深入到遗传特点和其他细节就很难了。我们还是想搞明白丹尼索瓦人的分布、扩散以及他的遗传影响,包括跟现代人的交流,对现代人适应环境的影响等等,但我不知道有没有可能在有生之年做出来,但是至少是我的希望之一。

另外,也希望有可能做出未知的(灭绝古人类的DNA)。一旦有,他对整个学术的影响非常大,因为他不仅仅是人类谱系里的成员,他对我们现代人的影响,以及他留在现代人中的一些适应性基因,或者是了解我们如何成为现在的我们,可能都会有一定的帮助。

除此以外,东亚本身人群的形成,以及不同因素对他们的影响。不同因素包括几个方面,一个是环境,一个是文化,文化跟人之间的关系,环境对人的影响。我想在这些维度下弄清楚是怎么回事。

《知识分子》:有一种观点认为,帕博教授是在欧洲做的古人类基因组,储存条件更好,比如在冰冻层的低温下发现的样本,更有可能做出久远年代的古人类的基因组。而国内的考古地点主要位于南方,天气湿热,导致样本储存的条件不是很好,更不容易提取出更久的古人类的DNA?

付巧妹:我觉得所有事情都是要去做了才知道结果。而且,国内也有许多北方的遗址。2020年的时候,我们发表的(青藏高原东北部)白石崖溶洞沉积物的研究,最古老的地层年代大约在19万年前,我们在这个地层里把已经灭绝了的鬣狗的古DNA提取出来了,只不过这一层里面暂时没有找到人类的古DNA[3]。除此以外,大量尝试后,仅在10万年前、6万年前的地层里,我们提取和分析出丹尼索瓦人的线粒体DNA。

其实每一项研究的背后都经历了很多年的积累和摸索,国外做的很多工作其实背后都有大量的尝试。虽然在国内的工作会更难做,但是相信坚持去做,去尝试,总会有收获的。以这项沉积物研究为例,它也很难做(从 “土” 里追踪灭绝古人类的DNA),大家看不到的是我们实验室做了很多年,几十个遗址,每个遗址每个地层做多个样品,工作量非常大,分析难度也比较挑战,但是到目前为止仅做出来一个遗址——白石崖溶洞的结果。

我们不会去预设不可能性,也不会因为确实是有困难,就不去尝试,不去努力了,挑战是有它非常无奈和困难的地方,但这也是探索性研究的一个魅力。我们需要的是并非为了成功,而是不停地去探索你想做的工作,把它的极限挖掘出来的研究。

《知识分子》:虽然理论上是年代越久,或者埋藏条件不太好,更难做出发现,但还是要去尝试,尝试就会有意外发生。

付巧妹:2014年发表的40万年前欧洲古人类线粒体DNA的提取工作,我也参与了,其中有一篇我是第二作者 [4]。那是来自西班牙的一个地下洞穴,非冰冻层的样本。按照当时的想法,一般认为(提取古DNA的上限)是不可能超过10万年的。这么说的话,是不是10万年以上的样本都不应该尝试了?没有,仍然在努力,结果我们在40万年(的样本)里面提取和分析出来了古DNA。

新兴学科在国内仍需更稳定的支持《知识分子》:回到国内,和在国外做研究,有什么不一样吗?

付巧妹:我的感觉是国内需要平衡的事情要更多一些,估计大多数人都有这样的感受。这会需要自己不断的提醒自己,要更专注在不断去坚持做自己感兴趣的事情上。

《知识分子》:国内的古基因组研究在国际上的影响如何?

付巧妹:其实国内的工作,目前在国际上的影响力也非常大。除了原创性成果在国际上得到关注以外,像Science去年策划了人类基因组计划20周年的特刊,邀请了四个方向的代表性团队来写综述,其中有一个方向是关于人类演化的,是邀请我们团队来写的综述。另外,Cell今年针对生物技术的影响和未来的展望写前瞻性的评论文章,在古基因组学这方面也是邀请了我们团队写评述,今年7月上线的。

《知识分子》:国内的古基因组研究,目前还有哪些挑战?

付巧妹:大多数人都能找到一些经费,这两年的情况情况也好很多。

不过也存在一个现象,虽然在国内,古基因组学这个方向很热,但因为没有设立单独的学科或领域。影响到一些涉及学科的关键性问题,也不利于学科发展。

《知识分子》:国内对古基因组学还没有明确的资助方向?

付巧妹:因为它是新兴学科,这也很正常。目前申请一些支持或填报信息之类的时候并没有专门的学科选项,可能在遗传学或地质学里去选比较相关的学科门类。

这不光是我们的学科,有很多新兴学科,如果不是面向应用的,可能都会有类似的问题。

目前对我们这个方向的认可是有的,包括经费上的一定支持,但从学科的分配和设置上,还是有些匮乏,希望未来有所改变。

参考文献:

1.Zeberg, H., Pääbo, S. The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals.Nature 587, 610–612 (2020).

2.Pinson, A., Xing, L., Namba, T., Kalebic, N., Peters, J., Oegema, C. E., ... & Huttner, W. B. (2022). Human TKTL1 implies greater neurogenesis in frontal neocortex of modern humans than Neanderthals. Science, 377(6611), eabl6422.

3.Zhang, D., Xia, H., Chen, F., Li, B., Slon, V., Cheng, T., ... & Fu, Q. (2020). Denisovan DNA in late Pleistocene sediments from Baishiya Karst Cave on the Tibetan plateau. Science, 370(6516), 584-587.

4.Meyer, M., Fu, Q., Aximu-Petri, A. et al. A mitochondrial genome sequence of a hominin from Sima de los Huesos. Nature 505, 403–406 (2014).

5. Fu, Q., et al., Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia. Nature, 2014. 514(7523): p. 445-9

6. Fu, Q., et al., An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor. Nature, 2015. 524(7564): p. 216-9.

7. Villanea, F.A., Schraiber, J.G. Multiple episodes of interbreeding between Neanderthal and modern humans.Nat Ecol Evol 3, 39–44 (2019).

8. Hajdinjak, M., Mafessoni, F., Skov, al. Initial Upper Palaeolithic humans in Europe had recent Neanderthal ancestry. Nature 592, 253–257 (2021)

9. 王一苇,隐秘的关系:尼安德特人和欧洲早期现代人谈了多少场恋爱?知识分子. 2021

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号