编者按

通过网络平台寻找伴侣,听起来是一个浪漫的选择。在一些研究者看来,使用网络平台寻找伴侣象征着现代性和选择自由。但在中国网络择偶平台,传统和现代并不是泾渭分明的,两者的界限复杂而模糊。

即使在网上平台上择偶,许多网站/应用程序的要求看起来也像相亲,要用户报告他们的年收入、教育水平和房屋所有权。

当代中国的亲密关系正经历西方式的转变,在中国网络择偶平台上,你能看到多样的择偶模式:有人在珍爱网、百合网上网络相亲,有人在探探、Tinder上寻找浪漫,更多人则是穿梭于不同的社交圈和网络社区中,既谈条件,也谈感情。

这不是说有人活在过去,有人进步开放。选择相亲的年轻人,并不是出于父母的压力,而是基于自己的喜好。而追求浪漫爱情和共同语言的年轻人,他们的爱也囿于教育、户口等社会界限,很难摆脱理性的计算。不同的生活方式,展现着年轻人对婚姻和家庭的不同理解。

学术期刊Journal of Family Issues 最近发表了一组亚洲婚姻特刊,其中有一篇来自上海交通大学国际与公共事务学院公共经济与社会政策系副教授沈洋和英属哥伦比亚大学助理教授钱岳老师的How to Find Mr/Miss Right? The Mechanism of Search Among Online Daters in Shanghai。

今天,我们请来了沈洋老师给我们讲讲中国网络择偶的复杂性和多样性。

撰文 | 沈洋

责编 | 张天祁

在过去的几年里,我们陆续访谈了29位高学历、异性恋、曾经使用网络平台来找寻伴侣的青年。

在普陀区梅川路附近的Zoo Coffee,我访谈了吴宇航(文中提到的姓名均为化名)。关掉录音笔之后,我们进入了闲聊的收尾阶段。他略显困惑和苦恼地补充说道:“有时候觉得挺迷茫的,压力挺大的,有时候不想去参加这些活动(注:交友活动),觉得浪费钱和精力,有时别人(参加的女生)还给脸色看,回来后没有收获,也会想到底该怎么办,但实在是没办法。”

吴宇航29岁,上海人,身高180cm左右,长相阳光,本科学历,工作稳定,父亲在上海经商,家庭在上海有3套房。吴宇航表示,自己父母对他的另一半没有要求,只是希望他能快点找到。但他自称比较“作”,“要求比较高”。他对另一半的长相、职业、性格和家境均有所期待:长相不能看得不舒服;职业最好是老师和公务员,因为这两类职业稳定、不用出差;性格最好是开朗活泼的,不能太黏人、也不能是急躁的和太“作”的,“性格稍微要那种听话一点的、乖一点的”;家境需要和他家类似,无法接受对方父母是下岗的或者住拆迁房的。

他同时认同爱情是婚姻的基础,希望能因爱而结婚。既要满足上面那些有关长相、职业、性格、家境等专门化的要求,在此基础上还要有爱情。

吴宇航订阅了几个微信公众号交友平台,平台会提前发布参加线下交友活动的女生年龄、职业和毕业学校等信息。如果有女生的职业符合他的择偶要求,他就会去参加那一场活动,在现场直接去寻找特定职业的女生,因为他认为这样最节省时间。这一策略虽然看上去节省时间,但经常一无所获,这给他带来情绪上的焦虑和困惑。

另一个典型案例是34岁的马丽丽,她通过一个微信公众号平台加进了一个单身男女的交友微信群里,里面男女比例在1:4。

她表示:“比如说100、200个人里面,可能有几十个男生,那我就一个一个去看他们的资料,然后跟他们去沟通,然后如果能约出来,就把他约出来。” 通过微信群,马丽丽和7位男性约出来见面了,但通常就没有第二次了,她表示:“在相亲过程中也发现,可能更多的并不是说我看不上人家,而是人家看不上我,这个是我的一个认知上面蛮大的翻转。”

她约出来的第八位男性,身高和长相不如她意,但是:“对方的家境比我好,这是一点。然后对方的学历比我高,对方的工作也比我好,这也是一个。可能这些是他的优势,在一起坐下来喝咖啡的时候,才真正比较好的知道。”

她还考虑到,“可能当时年纪也在这里,然后想要找上海本地比较优秀的还比较难,所以我当时其实那个目标就是定在外地的,但是自己的个人素质方面还是比较好的。”

马丽丽认为,最后两个人能够顺利结婚,“客观的条件的因素”是占主导地位的:“比如说我在一直想他为什么会选择我,当我知道能够分析出来他为什么会选择我的时候,我就知道我该怎么样做了。一方面就是一个很现实的因素,比如说他的学历是比我高,但是他的个子比较矮,他这个其实在男生里面算是一个短板,就是在择偶上面算是一个短板。”

马丽丽在每次和男生见完面之后都会总结,“甚至建了一个表格,肯定要分析这个人,那个时候真的有分析,有做一个表格然后年龄、背景,他的优势,他的弱势,都会把它给写出来,这样子更加具象化。”

潘帅(30岁)是国内Top 2大学的毕业生,也是我的访谈对象,他希望未来伴侣最好是Top 10大学的毕业生,因为他认为教育背景相似的话,有共同语言的可能性更高。他希望找到能有精神层面共鸣的伴侣:

“……你对情感啊,人生啊,人际关系当中会有一些形而上的问题,会花一点时间去思考,这个反映你的好奇心啊,你的心态是否开放…这样你们更多决定你们能不能谈到一起去。所以这种兴趣它不是说你喜欢看篮球,我喜欢蹦极,你喜欢去喝酒,我喜欢唱歌什么的这种…刚开始说精神层面的,反映这方面的一个人的素质。双方能不能有一个共同的交流。”

当代青年的三种择偶模式

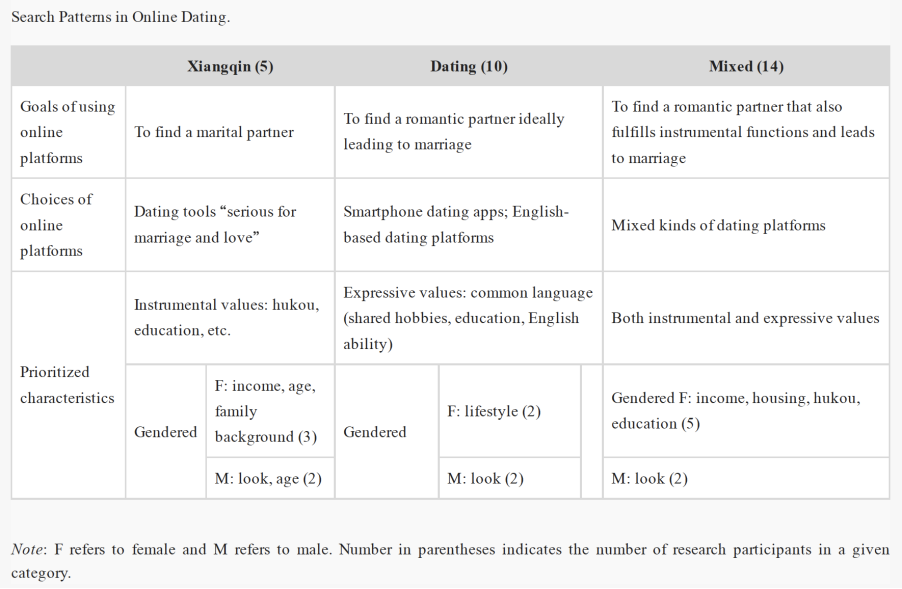

马丽丽、吴宇航和潘帅代表了当下三种典型的择偶模式:相亲型、约会型和混合型。

马丽丽的择偶模式是相亲型的,使用网络平台的目的是直接寻找结婚对象,他们倾向于使用世纪佳缘等“严肃婚恋网站”,他们在择偶过程中更看重户口、教育程度、收入等工具性价值。虽然有文献发现越来越多女性在找对象时看重男性的外貌,但更普遍的情况还是女性强调男性的经济实力,男性强调女性的“颜值”,这在相亲型择偶模式中体现得尤为明显。

马丽丽就认为婚姻是对双方都有改善的、互惠互利的关系。尤其对于女性,在经济水平上应该实现“上嫁”。

“男孩子的收入是非常重要的,基本上像我们中国女性的婚姻,基本上都是认为应该是上迁式的,你自己的一个状态通过结婚可以有所改善的婚姻,才是好的婚姻。如果说你结婚之后,你的生活越来越不好,那就没有结婚的必要了,我是这样认为的。所以觉得他赚的比较少的话,甚至最底线比我少的话,那我就觉得不太合适了。”

潘帅的择偶模式属于约会型的,被访者使用网络平台的目的是寻找浪漫爱情,能通向婚姻的话则更理想。他们通常使用探探、Tinder等相对新兴的网络平台来交友。

属于约会型择偶模式的被访者更注重共同语言。虽然约会型被访者在择偶中也会看重对方学历,但他们看重的是相似学历背景带来的共同语言。

我们发现重点大学以及“海归”毕业生在找对象时更看重相似的教育背景,强调精神共鸣,这可能会导致社会经济地位较高的未婚青年“圈内通婚”现象。基于中国家庭追踪调查(CFPS)的数据,比起非重点大学毕业生,我国重点大学的毕业生更可能与具有本科学历的人结婚,重点大学的女性毕业生更可能与重点大学的男性毕业生结婚(Feng,2022)。

吴宇航则是属于混合型的,如果吴宇航只有长相、职业、性格、家境这四点要求,我会把吴宇航的择偶模式归为“相亲型”,但他同时认同爱情是婚姻的基础,希望能因爱而结婚。

混合型的被访者使用平台的目的是寻找基于爱情的结婚对象,但同时也要满足收入、房产等方面的工具性价值。

在我们的被访者中,属于混合型择偶模式的占比最高。但由于混合型找对象既要看“条件”,又注重感觉,所以择偶过程可能更长,也更难找到适合结婚的对象。

图一:被访者通过网络平台找寻伴侣的模式分类

这三种择偶模式中都存在性别差异。在相亲型和混合型择偶模式中,男性更看重另一半的年龄和外貌,女性更看重对方的收入、年龄和家境等。约会型模式的男性更看重对方外貌能否带来化学反应,而女性看重男性照片中所透露出的生活方式。

何为传统?何为现代

有不少婚姻家庭相关文献把传统和现代视为二元对立的。

Thornton(2001:454)认为现代家庭包括很多非家庭性的特质(nonfamily institutions),包括个人主义、核心家庭、婚姻自主、婚前恋爱以及对女性的尊重。如果参考Thornton的定义,我们所有被访者的约会实践都是现代的,而非传统的。

以往研究通常认为,使用网络平台来找寻伴侣象征着现代性和选择自由,但我们的研究挑战了这种观点,无论提供交友服务网络平台,还是参加者的择偶模式,都是复杂多样的。很难传统或者现代这样简单的定义区分多样的择偶模式。在人们使用网络平台来找寻伴侣时,现代和传统行为之间的界限复杂而模糊。

Melton和Thomas(1976,pp. 509–510)提出了工具性(instrumental functions)和表达性家庭功能(expressive functions)的概念,用来区分家庭中不同的价值和功能。工具性功能指的是“旨在维持基本家庭功能的角色行为”,而表达性功能旨在“提供和谐人际关系和情感福祉”。 在中国的语境中,我们认为工具性功能可以包括提供住房、汽车、户口、经济保障等,而表达性功能可以指“有感觉”、浪漫爱情、相互理解等。

一方面,不少被访者在择偶时强调婚姻的工具性价值。另一方面,他们的择偶过程也体现了能动性和婚前恋爱的必要性。被访者积极追求某些价值观(例如,工具性或表达性)是基于自己的喜好,较少受到父母的控制或干预。因此,尽管相亲型择偶模式的被访者强调潜在伴侣的工具性价值,但将这些被访者归为“传统”未免过于简单。

同时,一些被访者在择偶中强调个体选择,透露出了个人主义价值观。表面上看,强调表达性价值和浪漫爱情的重要性似乎很现代,但理性的成本效益计算也在显而易见地塑造他们的决策。从这个意义上讲,爱不是盲目的,也无助于消弭或跨越教育、户口和其他特征所界定的社会界限。比如,约会型择偶模式的被访者的偏好显示出很明显的同质婚倾向(即偏好与自己的家庭背景和社会经济地位相似的伴侣),这一模式在我国历史上很常见(Croll,1981)。因此,将约会类别中的被访者归类为“现代”也未免过于简单。我们的研究结果呼应了Schmitz(2016)的观点,社会不平等可能会通过约会和婚配实现复制。

我们的研究还表明,基于网络平台的择偶模式存在巨大的异质性,网络平台之间也存在多样性。尽管我们的被访者都是受过高等教育的,但他们远非同质。他们对婚姻和爱情有不同看法,会使用量身定制的工具来满足他们对于亲密关系的特定期望。我们的研究促进了对当代中国受过高等教育人群的婚姻和家庭行为多样性和复杂性的理解。

本文首发于缪斯夫人

参考文献:

1.Shen, Y. & Qian, Y (2023). How to Find Mr/Miss Right? The Mechanism of Search Among Online Daters in 2.Shanghai, Journal of Family Issues, online first.

3.Croll, E. (1981). The politics of marriage in contemporary China. Cambridge University Press.

4.Feng, A. J. (2022). Revisiting horizontal stratification in higher education: College prestige hierarchy and educational assortative mating in China. Demography, 59(1), 349-369.

5.Melton, W., & Thomas, D. L. (1976). Instrumental and expressive values in mate selection of black and white college students. Journal of Marriage and the Family, 38(3), 509–517.

6.Schwartz, C. R. (2013). Trends and variation in assortative mating: Causes and consequences. Annual Review of Sociology, 39(1), 451–470.

7.Thornton, A. (2001). The developmental paradigm, reading history sideways, and family change. Demography, 38(4), 449–465.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号