图源:Pixabay

导读

据世界气象组织(WMO),今年7月是有气象记录以来全球平均气温最高的月份,比1850年至1900年工业化前的平均温度高出约1.5°C。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯警告说,“全球变暖(global warming)的时代已经结束,全球沸腾(global boiling)的时代已经到来”[1]。WMO气候专家阿尔瓦罗·席尔瓦则表示,极端天气是“新常态”并不令人意外。

撰文 | 程鸽

责编 | 冯灏

从全球变暖到全球沸腾

7月初,世界气象组织宣布厄尔尼诺条件出现。WMO秘书长塔拉斯表示,“厄尔尼诺的出现将大大增加打破温度记录的可能性,在世界许多地方和海洋中也可能会引发更多极端高温”。他指出,WMO宣布这一消息是向世界各国政府发出信号,动员各国提前准备,遏制厄尔尼诺现象对健康、生态系统和经济的影响[2]。厄尔尼诺现象是指东太平洋海水每隔数年就会异常升温的现象,这是一种自然发生的气候现象,平均每2到7年发生一次,一般持续9到12个月。与厄尔尼诺现象相反的“东太平洋降温”现象称为拉尼娜现象。WMO预测,今年的厄尔尼诺事件有超过90%的可能性将持续整个北半球冬季,事件至少为中等强度[3]。

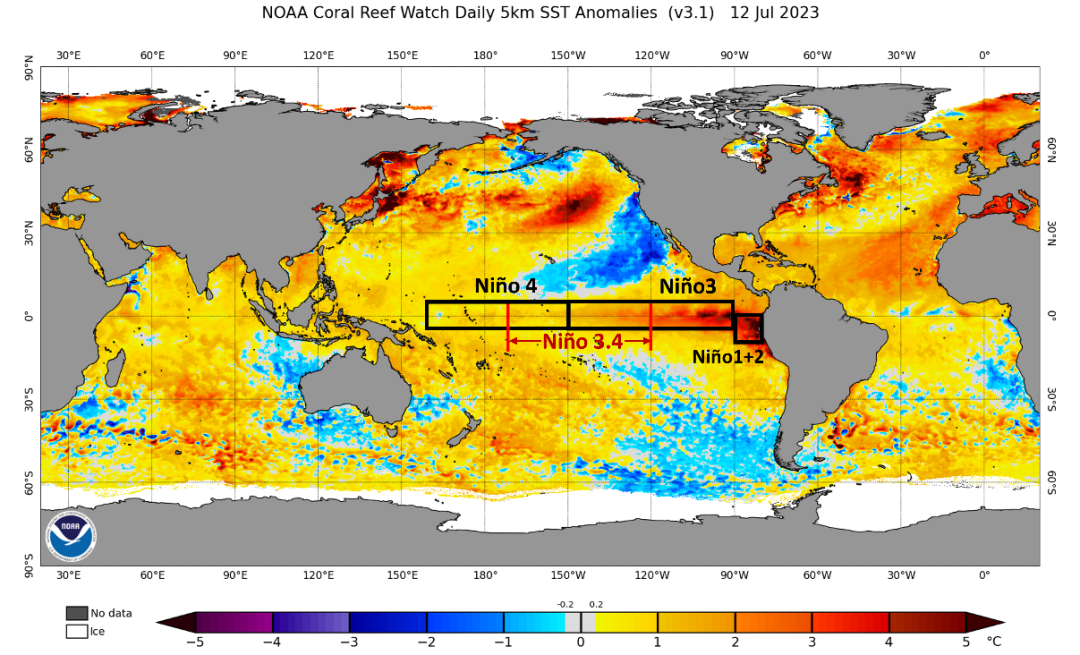

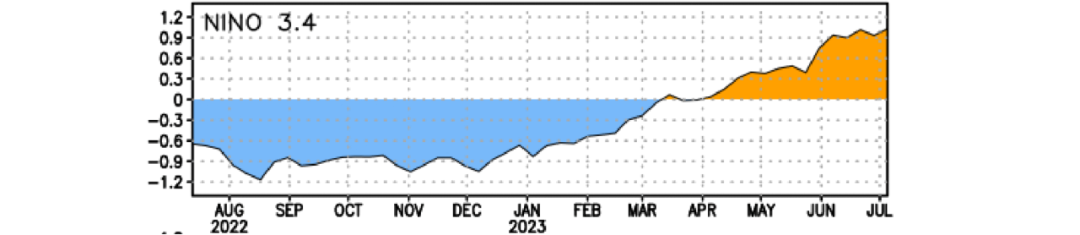

德国马普气象研究所气象学者李超告诉《知识分子》,衡量厄尔尼诺事件的强度主要依据海表温度异常以及南方涛动指数。前者是指主要集中于赤道太平洋4个地理区域的海表温度异常(下图方框所示),尤其是在Niño3.4区域。如果该区域的海温异常≥0.5°C则表明ENSO暖相(厄尔尼诺)条件;反之,如果≤–0.5°C的异常则与冷相(拉尼娜)条件相关。今年从6月开始Niño3.4区海温异常均超过0.5°C。

全球海表温度异常分区情况以及厄尔尼诺分区,图源:NOAA[4]

美国国家海洋和大气管理局(NOAA)预测,今年厄尔尼诺事件在冬季将达到中等强度(Niño-3.4≥1.0°C)的可能性为 81%,发展为“强厄尔尼诺事件”(Niño-3.4≥2.0°C,对标1997-1998年及2015-2016年冬季发生的强厄尔尼诺事件)的可能性为20%[3]。

2022年8月至2023年7月厄尔尼诺3.4区海表温度异常的时间序列,图源:NOAA[3]

李超提到,厄尔尼诺事件会造成全球性的气温以及降水变化,但对不同地区造成的影响不同。例如澳大利亚、印度尼西亚、南亚部分地区、中美洲和南美洲北部发生严重干旱。在北半球夏季,厄尔尼诺带来的温暖海水会加剧太平洋中东部的飓风,但同时可能会阻碍大西洋盆地飓风的形成[2]。需要注意的是,虽然厄尔尼诺事件叠加气候变化会加剧全球变暖,但是李超强调“并非在厄尔尼诺年发生的所有极端天气事件都与厄尔尼诺事件相关,要具体事件具体分析。极端天气事件形成的物理机制非常复杂,不能简单地归因于厄尔尼诺。尤其是今年厄尔尼诺的强度实际并不强”。

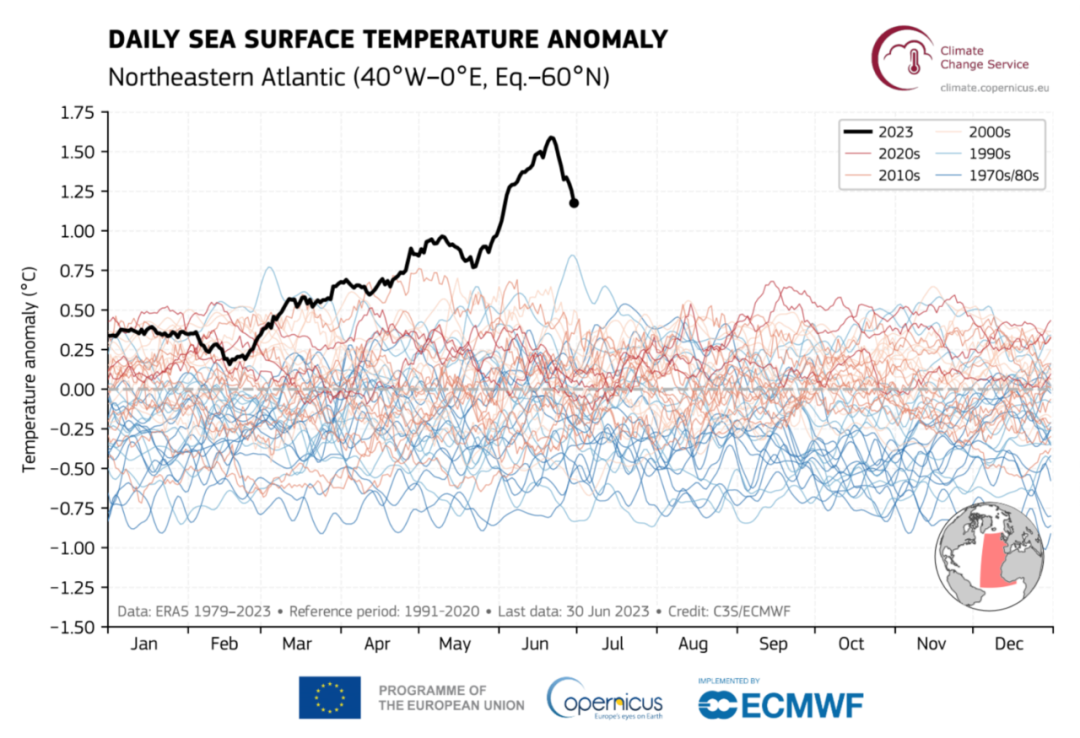

今年6月,北大西洋的平均海表温度创下历史同期新高,高于平均水平0.91°C,且出现了多次“海洋热浪”现象[5]。社交媒体上,有大量议论声称该海表温度异常偏高与厄尔尼诺现象有联系,并猜测这将反映出今年会出现超强厄尔尼诺事件。然而事实并非如此。李超说,“目前的研究结果显示今年6月的北大西洋海表温度异常与大气环流、空气污染以及气候变化有关”。首先是北大西洋盆地大气环流异常——位于北大西洋上空的永久性高压系统亚速尔高压的强度远远低于平均水平,创历史同期新低。而亚速尔高压强度减弱则会导致该地区表面风速降低。观测数据显示,6月份东北大西洋大部分地区的表面风速相较平均水平低20-30%。 一方面,表面风速的降低影响海洋表层水以及中下层水的垂直方向混合以及热量交换;另一方面,较低的风速也减缓了加那利洋流沿线深层冰冷海水的上涌,使得海面温度异常偏高。

此外,地表风减弱还导致本该向西移动至北大西洋的撒哈拉沙尘移动减少,由于沙尘可以通过吸收和散射作用削弱到达海表的太阳辐射,从而降低海表温度,而北大西洋上空撒哈拉沙尘的减少则加剧了海面温度的升高。李超总结说,目前学界认为,6月的北大西洋海温异常事件很有可能是短期大气环流异常和长期气候变化共同作用的结果。但环流异常即亚索尔高压异常是否与厄尔尼诺事件直接相关,仍然有待研究。

东北大西洋海表温度异常的时间序列,图源[5]

2.16亿国内气候移民

在全球沸腾时代,随着气候变化引发海平面上升和厄尔尼诺引发的极端降水导致洪水事件频发,一些国家和地区正采取积极响应措施,其中之一便是人口迁移。这一策略在时间上可分为短期和长期,即临时撤离和永久迁移;在空间上则分为本国境内迁移和跨境迁移。临时撤离的例子如今年7月底,京津冀地区遭遇极端强降雨侵袭,多个国家气象观测站单日降水量突破历史极值,极端强降水造成北京、河北多地出现山洪、城市内涝等灾害,河北省组织蓄洪区疏散转移群众80余万人。去年7月,澳大利亚悉尼遭受特大暴雨,该市南北地区24小时内降雨量达到1.5米,接近新南威尔士沿海地区一年的平均降雨量。极端强降水导致水坝决堤、迫使当地3万多名居民临时撤离。

而永久迁移则往往需要有管理的撤退(managed retreat)或事先规划的搬迁。以美国新奥尔良为例,政府在重建过程中为低收入家庭提供了向位于地势较高地区的新住宅迁移的机会。截至2017年,美国联邦紧急事务管理局通过“减灾补助金计划”已在全国范围内的易受洪水影响地区购买了超过4.3万座房屋[6]。

另一个典型的管理型管理型撤退的案例是印度尼西亚的迁都计划。该计划的主要原因是印尼首都雅加达面临着严重的挑战:作为一个拥有逾千万人口的沿海城市,部分区域正在以每年高达20厘米的速度下沉。鉴于海平面上升的趋势和频繁的洪水威胁,预计到2050年,雅加达北部大部分地区将会被淹没,政府因此计划将首都迁往约2000公里之外的新址。事实上,不同国家地区面对气候灾害的敏感性和适应能力不同。李超表示,欠发达国家尤其是赤道附近的国家相较于发达国家对气候灾害的敏感性高、适应能力弱,气候变化加剧了这些国家脆弱性,气候灾害往往在这些国家会造成更大的经济损失。

另外这些国家往往无法提前进行有管理的临时或永久迁移,灾害则会引发大规模的被迫人口迁移。例如2017年的强厄尔尼诺事件导致秘鲁沿海地区的极端降水事件,由暴雨引发的山洪暴发,河流泛滥,致使将近30万人流离失所[7]。国内流离失所问题检测中心(The Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC)数据显示,2008年至2022年,秘鲁3300万人口中约有69.1万人因遭受自然灾害而被迫迁移[8]。 除此以外,引发人们迁移的自然原因还包括由气候变化相关的海平面上升,严重破坏性雪崩,极端热浪,野火,土地荒漠化等[9,10]。据联合国难民署,2008至2016年间,平均每年有2150万人因这些气候天气相关事件而被迫流离失所[11]。

IDMC2023年最新公布的研究报告则指出,2022年与拉尼娜气候事件相关的巴基斯坦、尼日利亚和巴西等国的严重洪灾导致这些国家内部流离失所人数创下历史新高,而索马里、埃塞俄比亚和肯尼亚则经历了有记录以来最严重的干旱,引发了210万人次流动。仅2022年,全球有870万人因环境灾害而离开家园,尤其是与气候变化有关的灾难,该数据相较2021年增加了45%[12]。 根据美国白宫的调查报告,拉丁美洲、南亚和撒哈拉以南非洲是最容易受到气候变化影响的地区,因此国家内部和跨境气候移民的数量也有可能会大幅增长[13]。世界银行估计,到2050年,这些地区总共将产生2.16亿国内气候移民[14]。 自然资源部海洋一所海岸带中心主任刘大海告诉《知识分子》,目前世界各国的国内气候相关人口迁移规模和热点地区仍在波动变化,一些国家先知先觉,逐渐意识到需要采取积极措施来影响人口迁移趋势。

2021年9月,世界银行发布的风潮(Groundswell)报告指出,当前全世界如果能集体采取措施缓解气候变化压力,则今后五十年内的各国气候相关人口迁移规模就有可能减小80%,到2050年可能会降至4400万。东亚是全球气候移民问题的热点地区之一,我国也应重视未来气候变化可能引起的人口迁移问题,采取适当而有效的计划与行动,减少碳排放,增加高质量碳汇,不断促进社会经济绿色、包容和韧性发展。

西太平洋海平面上升最快

以由于海平面上升导致的人口迁移为例,可以观察到在国土面积较大的国家,政府往往有能力通过气候适应措施来应对挑战,例如加强海堤建设,提升城市抗洪能力,以及考虑人口迁移将人们从潜在高风险地区转移至低风险的区域等。例如荷兰26%的国土位于海平面以下,是闻名世界的“低地国家”。荷兰政府长期以来致力于水管理和防洪工程,以确保国家安全。

然而,相比之下,小岛屿国家却面临着更为严峻的现实:他们不仅面临日益频繁的淹没风险,还有可能遭遇生存危机。这些国家的居民被迫离开自己的家园,迫切需要寻求其他国家作为新的生存据点。

例如太平洋岛国图瓦卢,海平面上升致使图瓦卢国土面积一直在减少,未来几十年很有可能成为第一个沉入海底的国家。同样位于太平洋中部的基里巴斯由33个岛屿组成,海拔仅略高于海平面,和图瓦卢类似,基里巴斯也是世界上首批受到海洋上升威胁的国家之一。2014年,基里巴斯政府在斐济购买了一块土地,以便其公民可以搬迁。而全球海平面上升因地理位置等条件的不同而表现出较大区域性差异。刘大海介绍道,公开数据显示,西太平洋海平面上升最快,高于全球平均海平面上升速率。

我国的部分沿海城市有可能也会有显著影响。

据2023年中国气象局发布的《中国气候变化蓝皮书》,从1980年至2022年的四十余年间,我国沿海海平面高度变化总体呈加速上升趋势。2022年我国沿海海平面高度相比1993-2011年的平均值,还要高出94毫米,达到1980年以来最高水平。

刘大海说,目前来看,尽管我国沿海地区仅由气候变化而导致人口迁移的现象还没有显现,也甚少受到社会关注,但我国沿海海平面逐渐上升所累积的隐患却不容忽视。海平面上升的长期累积效应将直接导致海岸侵蚀、土壤盐渍化、湿地淹没和生境退化等生态环境破坏,甚至可能造成风暴潮和洪水事件加剧,盐水入侵将更加频繁,而且对耕地保护、水源养护和沿岸基础设施也会产生潜在危害。对于此类灾害隐患概率较高的海岸带地区,社会层面和科学界都应给予重视。

依然是一个备受争议的概念

值得注意的是,关于对由气候或环境变化引起的人群跨国迁移现象的大规模讨论始于1985年。当时,联合国环境规划署专家Essam Ei-Hinnawi将环境难民(environmental refugee)首次定义为“由于显著的环境破坏(自然和/或人类触发),有碍其生存并(或)严重影响其生活质量,被迫暂时或永久性离开其传统栖息地”的人,该定义通常也用于“气候难民”(climate refugee)[16]。由于这个定义较为模糊,在此之后陆续出现了几个新的定义。

例如,Myer(1997)将环境难民定义为因气候灾害(例如干旱、森林砍伐等)而在自己的领土上感到极度不安全,别无选择被迫逃到其他安全的地方,且几乎没有希望回到自己国家的人[17]。Docherty和Giannini(2009)提出气候难民的定义需要包含六个要素:强迫迁徙,临时或永久迁移,跨国家的流动,与气候变化相一致的破坏,突然或逐渐的环境破坏,以及由人为因素引发的破坏[18]。

需要指出的是,世界范围内目前仍没有一个达成统一的“气候难民”的定义。实际上,“气候难民”一词的使用一直广受争议,原因在于“难民”一词本身在1951年通过的《关于难民地位的公约》(以下简称《公约》)和国际难民法背景下具有特定的法律含义。根据《公约》,“因有正当理由畏惧由于种族、宗教、国籍、属于某一社会团体或具有某种政治见解的原因受到迫害而留在其本国之外,并且由于此项畏惧而不能或不愿受该国保护的人”被定义为难民。也就是说,将一个人定义为难民的前提是他有逃离政治或宗教等迫害的冲动,而“气候难民”是自然原因而非人为原因导致的,因此,联合国相关机构和国际移民组织认为,使用“难民”描述因气候灾害导致流离失所的群体并不恰当,这会模糊“公约难民”和广义难民之间的界线。由于“公约难民”的定义自1951年以来从未改变,学界长期以来一直在讨论其定义的狭隘性以及呼吁扩大定义范围。

也有许多学者对扩大“难民”的概念持谨慎态度,他们倾向于将此类人群归类为“气候移民”(climate migrant)。在此背景下,“气候移民”一词出现在各种非政府组织包括国际移民组织的文件或报告以及各类新闻媒体中。但是,仍有部分学者对“移民”一词的使用也持怀疑态度,因为该词传达出人们在决定搬迁时具有一定程度的自愿性,而气候自然灾害导致的流离失所往往是非自愿的。为避免使用“移民”或“难民”,最近定义这一类人群的术语是“气候流离失所者”(climate displaced person,CDP),该词一方面描述了该类人群的迁移原因以及状态,另一方面避免了从政策治理以及法律角度政府所需要承担的责任,且词汇本身具有情感吸引力。虽然“气候流离失所者”并不是国际公认的法律定义,但目前已被广泛使用。

危机迫在眉睫,各国是否做好准备?

国际社会普遍认为,发达国家应该起到表率作用,接收因气候变化而跨国迁移的人群,并为他们提供相应的支持和援助。一些学者警告称,气候难民危机已经迫在眉睫,人们对此必须做好准备。

那么,各国尤其是发达国家做好准备了吗?答案是否定的。首先,如前文所提到的,在全球范围内,各国目前对气候难民的定义还没有达成共识,对究竟谁可以算作气候难民一直存在分歧。2020年,欧洲经济和社会委员会听证会上,挪威商学院和奥斯陆大学教授Isabel Borges提到,“由于缺乏因环境因素而导致流离失所的人们的准确定义,因此无法准确地计算现有以及潜在的迁移人群数量”,这也就限制了相应政策的制定。

其次,即便被认定为气候难民,气候难民目前也无法获得官方的法律地位或获得相应的规范性保护。原因在于大部分有关移民或难民的法规和公约是在人们意识到气候变化对人类生产生活产生重大影响之前制定的,并未考虑气候难民。例如,联合国《关于难民地位的公约》于1951年通过,1954年生效,此《公约》最初旨在帮助二战期间产生的欧洲难民,而不适用于1951年1月1日以后的难民,亦不适用于欧洲地区外的难民。之后,由于难民问题已扩大为全球面临的共同议题,联合国于1966年通过《关于难民地位的议定书》,取消了地域和时间的限制,将原《公约》的保护扩大至全球范围,《议定书》于1967年生效,使用至今。

因此,目前的《公约》和《议定书》仅涵盖了逃离战争、经济等迫害的群体,并未涵盖逃离环境和气候灾害的移民群体,导致气候难民无法获得《公约》保护的权利,也就没有合法的移民选择。根据《公约》,难民身份被确定之后,其作为难民的个体有权享有一些权利,包括不被遣返回原籍国的权利(不驱回原则),公约缔约国也有义务保障难民的法律地位、司法权、居住权、享受与缔约国本国公民同等的公共救济与援助等。

另外,一些政治家和学者指出某些联合国机构不愿将这类人群归为“气候难民”很大程度上是因为部分发达国家已经自顾不暇捉襟见肘,并没有政治和经济能力支持即将来临的难民危机。挪威难民委员会灾害和气候变化高级顾问Nina Birkeland此前公开表示,调整或重建现行的难民公约可能需要数十年时间。

不过在国际框架外,一些国家也通过了本国对气候难民的定义,为这类人群提供辅助保护[19]。例如,瑞典和意大利已通过立法明确将环境灾害作为国际人道主义保护的依据。在瑞典,由于环境灾害无法返回原国籍的人可以被视为“其他需要保护的人”,并获得居留许可。在意大利,“严重的自然灾害”是获得人道主义保护的情况之一。德国自2012年以来一直对受到严重环境灾害影响的国家和地区提供基础建设支持以及资源供应;德国联邦经济合作署也致力于确保气候移民可以获得可靠的信息源,并为他们提供就业、移民和重返社会的帮助。芬兰政府也在其移民相关的立法中规定了在特定情况下考虑气候变化因素的可能性。

新西兰政府正在考虑设立一个新的签证类别——气候难民签证,以帮助因气候变化而流离失所的太平洋岛国人民。事实上,新西兰是目前全世界唯一一个公开承认气候变化是人口迁移原因的国家。虽然这一计划每年仅保证发约100个签证,与当前的问题规模相比只是九牛一毛,但是至少让人们看到了希望。

李超说,“虽然目前仍无法准确地预测今年的厄尔尼诺事件究竟会给人们造成什么影响,不过可以明确的是,在全球变暖的背景下,叠加厄尔尼诺现象,例如热浪、干旱等极端天气事件的发生频率将会增加,强度增强 ”。气候变化的速度如此之快,潘多拉魔盒已经打开,政府一方面要解决危机根源,即气候变化本身,控制碳排放,推广新能源;另一方面要及时调整政策和立法以适应人们的新需求。

要强调的是,气候移民往往与迁移地的冲突、暴力高度相关,例如气候难民与当地原居民因争夺资源而爆发的冲突,因此政策制定需考虑多方面因素,且要有前瞻性的政策规划,以及时调整应对。可以预见的是,如果政策制定者不采取积极行动,很快将面临一场更严重的社会危机。

参考资料:

[1]

[2][3] [4] [5][6][7] [8] https://www.internal-[9] Jacobson, J., 1988. Environmental refugees: a yardstick of habitability. Bull. Sci. Technol. Soc. 8, 257–258. [10] Black, R., 2001. New Issues in Refugee Research. Environmental Refugees: Myth or Reality. [11][12] IDMC, 2023 Global Report on Internal Displacement (GRID). https://www.internal-[13] The White House 2021. Report on the impact of climate change on migration.[14] Rigaud KK, De Sherbinin A, Jones B, Bergmann J, Clement V, Ober K et al (2018) “Groundswell: Preparing for internal climate migration,” The World Bank, Washington, D.C., ().[15][16] Hinnawi, Essam E. el-. Environmental Refugees. Nairobi, Kenya : United Nations Environment Programme, 1985.[17]Myers, N., 1997. Environmental Refugees. Popul. Environ. 19, 167–182. http://dx.doi. org/10.1023/A:1024623431924.[18] B. Docherty and T. Giannini, 'Confronting a rising tide: A proposal for a climate refugee treaty', Harvard Environmental Law Review, Vol. 33(2), 2009, p. 349.[19] European Migration Network 2018. Ad-hoc query on climate change and migrations (launched by France)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号