图源:Pixabay

撰文丨张天祁

2023年新公布的自然指数年度榜单(Nature Index Annual Tables)显示,根据2022年的发表数据,中国已经超过美国,成为对高质量自然科学研究贡献最大的国家。

这是一个好消息,但与此同时,中国与其他国家开展的合作研究比例出现下跌。

在《自然》索引的所有学科中,中国的论文 “平均贡献份额”(Share per Count),也就是论文作者中本国作者的平均比例一直在上升。2015年这个比例是72%,而2022年这个比例达到了82%。如果这个比例达到100%,就意味着某国研究人员发表的所有论文都没有国际合作[1]。

这和其他科学大国的发展趋势恰好相反,2015年,美国的论文 “平均贡献份额”是75%,现在下降到了70%,德国则从56%降到了50%,英国、澳大利亚也有相近幅度的下降,这也意味着它们国际合作的比例在增长[2]。

中国国际合作论文的比例相比欧美一直有差距。2016到2020年间,英、法、德、意等国的国际合作论文都占到总论文比例的一半以上,即使是科技实力最强的美国,本土研究的占比也不到60%。同一时间,中国合作论文的比例在25%左右[3]。

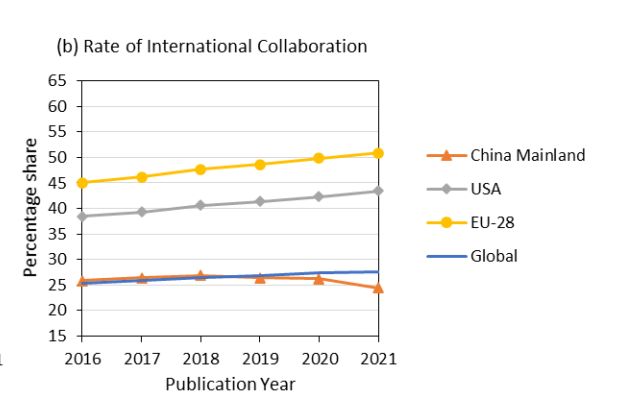

俄亥俄州立大学卡罗琳·瓦格纳(Caroline Wagner)的研究,也证实了中国科学国际合作的停滞。自然指数仅仅利用了82种期刊的文献计量数据,卡罗琳利用了收录范围更大的科睿唯安Web of Science数据库。通过对比2016到2021年间中、美、欧国际科学合作的情况,她发现在中国的国际合作论文的比例从25%降到了23%,同时欧美的国际合作论文比例有明显的提升[4]。

2016到2021年间中、美、欧国际科学合作发表情况统计图[4]

虽然从总数来看,2020到2022年间中国的国际合作论文数量仍有增长,但仅由国内作者撰写发表的论文增长要快得多,国际合作论文的比例就出现了下降。总的来看,中国的科学发展向外寻求合作的脚步有所放缓,变得逐渐“内向”。

中美科学合作遇冷,中欧科学合作前景不明

中美两国早已成为科学上最大的伙伴,按照自然指数的数据,美国多年来都是中国最大的科学合作伙伴。2022年,美国对中国国际合作论文份额的贡献达到41.88%,排名第二的德国份额只有11.21%。不过,值得注意的是,2020年以来中美两国的科学合作产出下降了15%。中美科学合作遇冷,是中国国际合作停滞的重要原因[5]。

新冠疫情对国际合作的破坏,可能加剧了中国国际合作研究比例下降的趋势。不过在疫情之前的2019年,中美合作就已经开始放缓甚至倒退,这和美国针对中国科学家的一系列政策密不可分,新冠疫情期间只是延续了颓势。至于中欧、美欧之间的科学合作,在新冠期间受到的影响并不大。

卡罗琳的研究发现,2016 到 2021年,相比与欧盟 28 国的国际合作,中美之间的国际合作论文数量下降更为显着。在所有中美合作出版物中,跨国作者或中美合作出版物的比例从2018年到2021年大幅下降。

中欧之间的科学合作相对受关注比较少,这几年也处于一个相对稳定的状况。按科学学科划分的中欧合作统计数据显示,除少数例外情况外,中欧在STEM领域的共同出版份额要么保持稳定,要么继续上升。出现停滞或下降的苗头,则一般始于2019年之后。

尽管如此,瑞典隆德大学的两位研究员对中欧科学合作的前景判断仍不乐观,他们预测未来几年中欧合作出版的论文将会减少。首先是因为中欧机构之间的正式合作与交流普遍减少,欧洲方面对这些合作的担忧、批评和怀疑日益增多[6]。

欧盟在近年来已经陆续通过一些政策,以调整和中国的科学合作。欧盟新的 “地平线欧洲”研究资助计划,规定在特殊情况下可以将合作伙伴排除在外,以保障“战略资产、利益、自主权或安全”。

欧盟负责研究与创新的总干事让-埃里克-帕克(Jean-Eric Paquet)曾在2020年公开抱怨与中欧科学合作的不对等。他说“中国完全有机会进入欧洲,但从中国方面获得资源的途径却非常繁琐,形式也有限”与此形成鲜明对比的是,欧盟官员正向加拿大和日本等其他非欧盟国家伸出更广泛的橄榄枝,争取它们成为该计划的 “准成员”[7]。

公众对欧洲大学与中国合作的监督和批评日益增多,尤其担心一些敏感领域的研究。作为回应,许多欧洲顶尖大学正在考虑或积极实施新政策,限制招收由中国国家留学基金委(CSC)资助的学生,并避免聘用来自中国的研究人员。

今年7月,德国的埃尔兰根-纽伦堡大学成为首家停止接收CSC资助学生的德国大学,丹麦、荷兰、瑞典和美国的一些大学已经终止了与CSC的合作。

德国政府还发布了新的对华战略文件,文件声称要降低与中国的联系风险,承诺将会“发布规定,不支持或只在有适当条件的情况下支持可能造成知识流失的,与中国合作的研究项目”。

德国校长会议(HRK)的新任主席罗森塔尔曾警告,不要引入加拿大式的审查制度,合作决定最终应由学术界做出。但他也表示要采取更谨慎的态度,不立即切断和中国的学术联系,同时要就已有的合作项目重新谈判。“如果这不能令人满意,那么停止特定的 CSC 奖学金计划是适当的。这同样适用于孔子学院。”罗森塔尔说[8]。

所谓加拿大式的审查,是指由国家安全部门直接插手学术,否决那些被认为有风险的项目。近年来,加拿大安全情报局(CSIS) 加大了对大学和私营部门研究机构与外国合作伙伴合作的潜在风险的警告力度。今年年初,CSIS以存在无法接受的风险为由,阻止了 32 项研究资助申请,被拒绝的申请涉及航空航天、能源和通信技术领域。

这些审查源于联邦政府于 2021 年 7 月推出的《研究伙伴关系国家安全准则》,适用于加拿大自然科学与工程研究委员会 (NSERC) 的资助项目,这是加拿大的主要科学资助机构之一。自新规则颁布以来,NSERC所有资金申请中,约有四分之三都需要完成完整的安全风险评估表。没有外部合作伙伴组织的项目则不需要安全评估[9]。

加拿大是中国在科学上的第七大合作伙伴,中国的合作科学产出曾在2020年左右达到峰值,但根据自然指数,2022年两国的科学合作产出相比峰值已经下降了13%。

欧洲国家可能不会像加拿大一样,同意国家安全部门直接插手学术事务,但学术界的自我整顿是不可避免的。宁波诺丁汉大学教授曹聪介绍,英国政府部门正在各大学推动可信研究(trusted research)平台的使用,尤其是在STEM、军民两用技术、新兴技术和商业敏感领域。

可信研究平台规定,进行任何涉及国际合作伙伴研究或知识交流活动之前,教职员工要向平台提交项目表单,平台评估每个国际合作方的声誉和监管的潜在影响以及财务风险,并且审核这些合作是否超出相关法律的规定范围。

“以后很多研究,可能在大学层面就会审查合作者的身份。研究者会非常谨慎,生怕触雷。”曹聪说。

国际合作时代还能继续吗?

科睿唯安数据科学首席科学家乔纳森·亚当斯 (Jonathan Adams) ,曾把科学的发展划分为四个时代:个人时代、机构时代、国家时代和国际合作推动下的新时代。根据他的研究,上世纪80年代以来世界科学的发展,很大程度上得益于精英研究团体的跨国合作[10]。

2013年,乔纳森统计了1981到2012年欧美部分科技强国和部分新兴国家的论文发表数据。在 1981 年的西欧,各国发表的每六篇论文中约有五篇来自本国,但到 2011 年,大概只有一半的论文出自本国研究者。

对于欧美科技强国来说,80年代开始到2012研究总量增加了一倍多。与此同时,除荷兰(增长了一倍多)外,所有国家的国内研究产出仅增长了 50% 左右,增长主要来自国际合作论文。尤其是20世纪90年代中期以后,英国、德国和法国的国内研究产出趋于平稳,而这些国家的国际合作则增加了十倍以上。

增长不只是来自欧美科技强国的合作,也与新兴国家的参与密不可分。1981 年到 2012 年的 30 年间,中国、巴西、印度和韩国的科学产出增加了 20 倍,论文数量从每年 15,000 篇增加到超过 300,000 篇。

国际合作是中国学术出版增长的重要助力。在中国学术论文总量指数增长的同时,合作论文的比例也在提升。80年代初中国合作论文的比例还在5%左右,到2010年提升到了18.54%,2020年增长到了25.5%[11]。

合作不仅带来了数量的提升,也提升了论文的国际影响力。以英国和美国的论文为例,2001年到2011年间,国际合作论文的引用数都高于国内论文。

中国的学术出版也符合这个规律。一项研究指出,在美国和欧盟工作的海外中国科学家,不仅发表的论文数量相对较多,而且影响力也更高。2010年,中国论文在全球被引用率最高的前10%中,所占比例为9%。同时,在美中国科学家发表的论文中有20%、在欧盟的中国科学家17%的论文能够进入全球引用率前10%[12]。

在科学合作的进展最顺利的时期,仅仅资助国内研究是不够的,确保国内科学家和全球优秀研究团队的联系与合作从长远上看会更为受益。

各国最担心的不是合作的潜在风险,而是没有及时参与到国际合作的网络中,由于没有贡献而被排斥,无法获得前沿的科学信息。因此,各国都把科学事业放在第一位,资助全球最优秀的研究,促进国内研究人员参与国际科学合作和交流。至于知识转让和创新的利益分配则是第二位。

然而,这一切都是建立在合作伙伴之间的信任和透明度上,一旦互信出了问题,国际合作的前景也会蒙上阴影。

在最近的一份研究报告中,乔纳森考虑了地缘政治压力对国际合作的影响。在地缘政治压力下,国家安全的定义比平常更为泛化。如果和存在竞争的国家存在科学合作,在分享回报时能否占到经济上的优势就不仅是一个科研政策问题,而是一个国家安全问题。

如果各国将经济主权放在国际合作之上,过度规避风险的科技政策将削弱全球科学的发展。在这种情况下,各国的研究可能会从全球议题退回国内的重要议题。当今高度全球化的知识网络,也将萎缩成各国和它们邻国之间的小圈子。极端情况下,全球研究会转变为各个国家的内循环。通过国际合作联系起来的全球科学网络,可能会演变成各据一方的地缘政治集团。

就中国来说,在与欧美国际合作相对停滞的同时,中国和周边国家的联系的确在增强。从国际合作论文的份额来看,中国现在是新加坡、马来西亚的第一大合作伙伴,日本和韩国的第二大合作伙伴,印度的第四大合作伙伴。

中国和“一带一路”国家科学合作也明显增加,尤其是中低收入国家。哈萨克斯坦的研究产出在过去五年翻了一番,与中国的合作增加了十倍。中国也是乌兹别克斯坦研究的主要合作伙伴。2017-2021年,中国和沙特阿拉伯、伊朗、埃及、阿联酋等国的合作论文增加了三倍多。

2018年,在“一带一路”框架下,相关国家科研机构、大学与国际组织共同发起成立了国际科学组织联盟(ANSO),为分布在48个国家的67家机构的研究项目筹集资金。中方还表示,未来5年将把各方共建的联合实验室扩大到100家,并支持各国青年科学家来华短期工作[13]。

但与这些国家合作的增长,至少在短期内并不能替代欧美国家的地位。除了新加坡、日本、韩国,其他周边国家和一带一路国家对中国国际合作论文份额的贡献都在20名之外,而欧美国家仍是中国国际合作的绝对主力。

中国如何破局?

国外科学家对于和中国合作有顾虑,国内现有的一些政策和规定也没有帮助中国科学家与海外科学家进行交流合作,反而造成了很多不便。

现在国外研究人员来华确实面临着重重阻碍。曹聪提到了他的一位美国合作者的现状。这位美国学者从80年代就开始来华访问,建立了良好的合作关系。但现在他所在的大学再三阻拦他来华,要求他声明没有利益冲突,而且不能拿中国政府的经费进行访问。此外,来华还面临着政治上的风险。“这不是减免费用,开放签证就能解决的问题。”曹聪说。

早在2016年起,《关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见》就规定,教学科研人员出国开展学术交流合作,按行政隶属关系、组织人事管理权限和外事审批权限审批,并且每年要制定教学科研人员出国学术交流合作年度计划,并按外事审批权限报备。

新冠疫情期间,线上国际会议也开始需要严格请示报批,由相关院系进行审核。即使新冠疫情已经结束,部分高校的相关的规定仍然没有作废。即使不参会,申请人观点或学术文章将被会议主办方采纳或录用也要上报,而且必须提前一个月上报,不能补报[15]。

审批程序的不透明和不清晰,也使得一些有意进行国际合作的中国科学家最后不得不放弃。

一位进行基因测序研究的学者表示,流程上的不透明和不清晰是国际合作最大的障碍。他们团队一直按照科技部的要求提交采集资质等申请,但是在申请资质的过程中,科技部网站上列出来的申请条件和细节都不太清楚。提交材料以后,驳回的意见也比较粗糙,不太清楚要如何去改进。

今年《人类遗传资源管理条例实施细则》出台后,这位学者一直想打通科技部公布的办公室电话,了解新规则下如何进行申请,但电话从来没有打通过。省科技厅要求他按照法律法规进行备案,但备案后也没有了下文。

由于申请国际合作的程序不是很明确,他和团队不知道如何申请、也不清楚怎样才能通过申请,因此,他在国际合作上会更加谨慎。“按理来说我们做的应该是合作性的研究,但我们论文基本不会有国外的人来参与。”

哈佛大学经济学家理查德-弗里曼(Richard Freeman)的研究指出,私人关系,尤其是华裔学者的重要性在中美科学合作中尤为关键。78.5%的中美合作论文中,都有一位在美国工作或者从美国回国的中国科学家参与[14]。但现在华裔科学家正处于尴尬境地。

华裔科学家难以发挥作用,吸引国外研究人员对于维持国际合作来说就更有必要。近期在《自然》发表的文章中曹聪强调,中国的机构必须努力为外国人才提供有吸引力的职业发展机会,以招募华裔以外的研究人员。移民研究人员的成功和所在机构的声誉将相辅相成,有助于吸引聪明的国际学生,还能弥补中国留学生出国放缓带来的流动性不足。

对尖端“大科学”研究基础设施的投资,也可以成为吸引全球人才和追求高质量研究合作的有效途径。此类设施通常比单一大学或研究机构更有能力来进行复杂的长期实验,这可以提高一个国家在专业领域的声誉。

曹聪还认为,各机构需要致力于实施更加透明、择优的资金和资源分配系统。对高质量研究的激励和合作措施也很重要。中国机构需要更加重视研究道德、诚信和责任,另外通过开放获取出版和数据共享重振伙伴关系 ,这些举措能够提升中国科学在世界舞台上的声誉和可信度[16]。

参考文献:

1.Owens, B. (2023, November 29). Why is China’s high-quality research footprint becoming more introverted? Nature.

2.Mapping China’s shifting research collaboration. (2023, August 9). Nature.

3.Johnson, J., Adams, J., Grant, J., & Murphy, D. (2022). Stumbling bear, soaring dragon: Russia, China and the geopolitics of global science.

4.Wagner, C. S., & Cai, X. (2022). Changes in co-publication patterns among China, the European Union (28) and the United States of America, 2016-2021. arXiv preprint arXiv:2202.00453.

5.China | Country/territory outputs | Nature Index. (2023, October 31). Nature Index.

6.Lloyd, J. (2023, October 31). An Age of Disentangled Research? Issues in Science and Technology.

7.Recalibrating the EU’s research and innovation engagement with China. (2021, December 22). Merics.

8.Let academics decide about research with China, says German rectors’ head. (n.d.). Science|Business.

9.Friesen, J. (2023, January 26). Two-thirds of research-grant requests sent to Canadian security agencies rejected. The Globe and Mail.

10.Adams, J. (2013). The fourth age of research. Nature, 497(7451), 557-560.

11.Geng, H., Wu, Y., & Shi, X. (2022). International Collaboration and Research Organization Performance: Evidence from China. Asian Economic Papers, 21(3), 60-77.

12.Cao, C., Baas, J., Wagner, C. S., & Jonkers, K. (2020). Returning scientists and the emergence of China’s science system. Science and Public Policy, 47(2), 172-183.

13.China’s Belt and Road Initiative is boosting science — the West must engage, not withdraw. (2023, October 24). Nature.

14.Xie, Q., & Freeman, R. B. (2023). Creating and Connecting US and China Science: Chinese Diaspora and Returnee Researchers (No. w31306). National Bureau of Economic Research.

15.关于2023年教师因公短期出境、学生因公出境及师生参加线上国际会议申报的通知-北京师范大学.

16.Cao, C. (2023, November 8). China must draw on internal research strength. Nature.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号