澎湖列岛。图源:百度百科

编者按

4月在《科学》发表的论文用分子生物学方法,将中国台湾地区发现的一块古人类下颌骨化石归为丹尼索瓦人。

撰文 | 王晓波

编辑 | 陈晓雪

《赛先生》去年七月报道甘肃夏河发现丹尼索瓦人化石(新研究:约4万年前,丹人出没于青藏高原),今天(4月10日)发表的《科学》杂志又刊登了丹尼索瓦人研究的最新进展[1]。

据古蛋白测定,在中国台湾澎湖海峡海底发现的一块被命名为为“澎湖一号”的古人类下颌骨化石,属于一位男性丹尼索瓦人个体,其生存年代距今一万到七万年或13万到19万年[2]。

这一发现不仅证实了丹尼索瓦人分布在广袤的亚洲东部,也揭示了他们对多样地理和气候环境的适应能力。

01

分子生物学一锤定音

“澎湖一号”这枚下颌骨化石最早由渔民打捞上岸,出水地点位于台湾西部海岸外约25公里的澎湖海沟,水深60至120米。该区域在更新世冰期因海平面下降而一度暴露为陆地,与亚洲大陆连为一体,是古人类和哺乳动物可能活动的空间。

2008年,台湾自然科学博物馆古的生物学者张钧翔博士从南部收藏家蔡坤育处获得这枚化石。

关于“澎湖一号”的身份,此前已有多个研究根据其形态进行了推测或推断。

最初研究者仅能确认它属于早期人属的成年个体,但性别和物种尚不确定。

2015年,张钧翔与合作者曾将该标本的初步研究结果发表在《自然通讯》,确定其为人属动物的成年个体,性别未确定,定年在台湾海峡成陆的年代,初判可能为直立人。

2019年,陈发虎等人发表的新研究,提出澎湖原人其实是丹尼索瓦人的一员[3]。这一论点主要通过与该文描述的夏河县丹尼索瓦人下颌骨比对得出。

2024年,吴秀杰等人将澎湖原人归类为新物种“巨颅人” (Homo juluensis), 该物种包括许家窑人、夏河人、丹尼索瓦人。[3]

今天发表的研究一锤定音,用分子生物学方法将澎湖1号归为丹尼索瓦人。

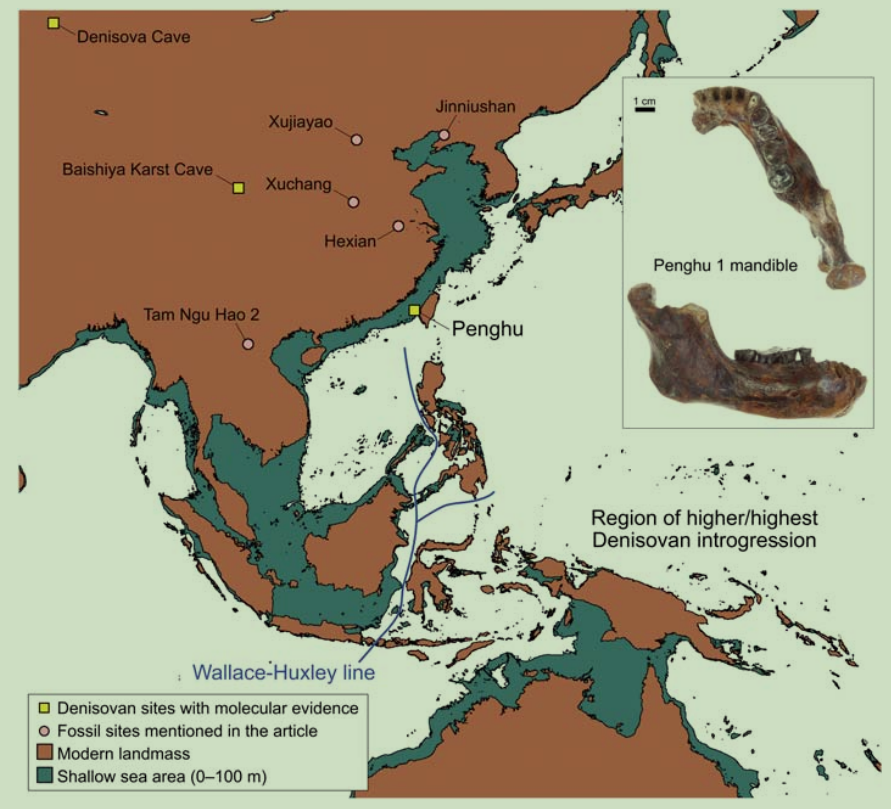

有分子生物学证据的丹尼索瓦人遗址和澎湖1号下颌骨的照片

根据微量元素分析、生物地层分析和古代海平面变化,研究人员估算澎湖1号的生存年代最可能是在距今1万到7万年前或13万到19万年前。由于受到海水含铀的影响,铀系测年未能成功,而氮的低含量使得没有足够的胶原蛋白做碳同位素测年。

虽然澎湖1号无法进行碳或铀系定年,古DNA也未能提取到,但研究者以古蛋白学为突破口,最终从骨粉和牙釉质中获得足量的蛋白残片。

根据论文描述,研究团队通过液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS),在澎湖1号中成功提取51种蛋白质的4241个氨基酸残基,其中五处蛋白变异明确指向丹尼索瓦人谱系:

其中,成釉蛋白(AMBN)这种变异在现代人群中极为罕见,仅在菲律宾人群中频率较高(约21%),支持该区域有丹尼索瓦人基因渗入;胶原蛋白α2链(COL1A2)变异此前仅在丹尼索瓦洞、夏河1号和夏河2号中出现;还有其余三处变异也与丹尼索瓦谱系有关。

另外,研究者们还确定了澎湖1号为男性,因为其牙釉质表面存在男性特异性标记釉原蛋白Y异构体(AMELY)。

当被问及研究中什么事最人惊讶时,“我最惊讶于澎湖1号的非常高质量的质谱蛋白分析。我们开玩笑说应该把这一完美的结果贴到实验室墙上。”该论文的第一作者、日本综合研究大学院大学助理教授(Takumi Tsutaya)告诉《赛先生》。

张钧翔博士则表示,“在台湾海峡澎湖水道的海底,竟然保存这么多各式各样的化石,犹如化石宝库,都是研究解构第四纪冰河时期以来,哺乳动物在欧亚大陆迁徙、适应与演化的关键证据。海底化石都是透过渔网打捞获得,而能够捞起这么小又珍贵的古早人类化石,更是令人吃惊!”

02

从西伯利亚到中国台湾

丹尼索瓦人最早在西伯利亚南部阿尔泰山脉的丹尼索瓦洞中发现,研究人员通过分子生物学层面的证据,发现他们是异于尼安德特人和现代人类的已灭绝人族群体。

近年来,中国科学家在甘肃夏河的白石崖喀斯特溶洞,通过对出土的下颌骨和肋骨化石的线粒体DNA和古蛋白质分析,确认了丹尼索瓦人的存在。

丹尼索瓦人的化石,特别是古DNA或古蛋白的证据,比起尼安德特人来说相对稀少,但我们已经知道,从亚洲东部到大洋洲的现代人类的基因里面都发现有丹尼索瓦人基因的贡献。

因此,中国地区出土的哈尔滨龙人、金牛山人、许家窑人、许昌人、和县人和老挝的眼镜蛇洞人,也被认为有可能是丹尼索瓦人,但这些主要是依据形态学特征的推测,并没有在分子生物学上得到充分的证实。如果能够对这些化石进行分子生物学层面的鉴定,将有助于确认他们的真实身份。

此次《科学》杂志公布的“澎湖一号”研究结果,强有力地证明了丹尼索瓦人在东亚的广泛分布。

澎湖位于丹尼索瓦洞东南方约4000公里,夏河东南约2000公里处。这表明丹尼索瓦人在不同的地理和气候区域中广泛分布,并且具有极强的环境适应能力。

对于澎湖1号被鉴定为丹尼索瓦人的结果,多位学者表示并不意外。

未参与这一研究的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰告诉《赛先生》,“此外,如果如果许家窑人(距今10-20万年)、许昌人(距今10-12万年)等被鉴定为丹尼索瓦人,我也不会感到惊讶。我认为,许昌人、许家窑人、澎湖 1 号、夏河人、丹尼索瓦人都属于一个人群或者物种——巨颅人。”

她进一步解释说,尽管许昌人、许家窑人、澎湖 1 号、夏河人、丹尼索瓦人无法进行详细的比较研究,但他们还是有一系列共同的特征。

例如,“许家窑PA 1497 下颌支可与澎湖 1 号相比较。两者均表现出低而宽的下颌支、开放的下颌孔、不对称的下颌切迹、增大的上内翼肌结节、三角平面的不寻常凹陷以及可能存在的下颌磨牙后间隙。二者形态上总体非常相似。”

现在,丹尼索瓦人有了两块带有牙齿的下颌骨(夏河1号和澎湖1号)和两颗臼齿(丹尼索瓦4号和8号)的化石。这些化石表明丹尼索瓦人具有厚而低的下颌体、宽大的前牙弓、大尺寸的牙齿(特别是臼齿)、强壮的前臼齿根等特征。这意味形态学方面的研究者们现在可以更自信地按照以上特征按图索骥寻找丹尼索瓦人化石。

有趣的是,目前所有通过分子手段鉴定性别的丹尼索瓦人化石,包括两颗大臼齿(丹尼索瓦4号和8号)和本研究中来自澎湖的强壮下颌骨,均被确定为男性。这引发了一个问题:这些强壮特征是否与性别有关?是否具有更纤细齿颌特征的其他亚洲化石,如形态上被鉴定为女性的东北金牛山化石,更可能是丹尼索瓦人女性?

这些问题,还需要更多具有分子信息的化石材料来解答。

未参与该研究的中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹告诉《赛先生》,做出较完整头骨古人类化石的分子生物学工作,将是未来要解决“丹尼索瓦人是谁”这一国际难题,以及丹尼索瓦人分布的关键。

参考资料:

[1]Takumi Tsutaya et al., Science 2025 April 13 A male Denisovan mandible from Pleistocene Taiwan

[2]C.-H. Chang et al., Nat. Commun. 6, 6037 (2015).The first archaic Homo from Taiwan

[3]Chen, Fahu et al. A late Middle Pleistocene Denisovan mandible from the Tibetan Plateau Nature. 2019-05

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号