导读

2025 年 9 月 6 日,世界著名生物学家、诺贝尔生理医学奖得主大卫·巴尔的摩(David Baltimore),因癌症于马萨诸塞州伍兹霍尔家中逝世,享年 87 岁。

巴尔的摩在年仅 37 岁时因发现逆转录酶而轰动科学界,这一突破性成果修正了当时被广泛接受的“中心法则”,改变了学界对病毒复制和遗传信息流动的理解。

在科学研究之外,巴尔的摩长期致力于高等教育管理工作,曾任加州理工学院校长(1997–2006)、洛克菲勒大学校长(1990–1991),并担任怀特黑德生物医学研究所(Whitehead Institute)首任所长(1982–1990)。此外,他还于 2007–2008 年担任美国科学促进会(AAAS)主席,在阿西洛马会议上发表重要意见,组织人类基因编辑国际峰会,在推动科学政策、科研伦理和生物学伦理方面发挥了不可或缺的作用。

撰文|莫喻枫

编辑|玉保

来源|赛先生

● ● ●

01

邂逅诸多良师益友

1938 年 3 月 7 日,大卫·巴尔的摩出生于纽约曼哈顿。他在纽约皇后区生活至小学二年级。母亲认为当地公立学校的教育质量不足,全家迁居至纽约长岛的大颈村(Great Neck),以获得更优质的教育资源[1]。

高中三年级时他开始接触生物学研究。当时,他的母亲为他争取到去杰克逊实验室(Jackson Laboratory)的暑期学习机会。杰克逊实验室是全球小鼠遗传繁育和研究圣地。这段经历彻底改变了他的人生轨迹[2]。

“我意识到,仅凭当时所掌握的知识,也能参与最前沿的科学研究,” 巴尔的摩后来回忆道,“从那里回来后,我就下定决心:这(科学研究)将是我毕生的事业。” 在这个暑期项目中,他结识了年轻的霍华德·马丁·特明(Howard Martin Temin)。二人因在逆转录酶上的突破性发现,共同获得1975年的诺贝尔奖——两人几乎在同一时期、各自独立地揭示了遗传信息从 RNA 反向流向 DNA 的机制。

高中毕业后,巴尔的摩在众多顶尖学府中选择了斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College)。彼时正值分子生物学的黎明时期,科学界正致力于破解遗传密码,探索基因如何调控蛋白质的合成等重大问题。

“我意识到,自己正亲历一场科学革命,” 他在一次采访中坦言,“而我渴望成为这场变革的一部分。”

1959 年,作为首届冷泉港实验室本科生研究项目的成员,他在那里度过了一个意义非凡的夏天。分子生物学家乔治·斯特赖辛格(George Streisinger)指导他进入分子生物学领域[3]。他还结识了两位麻省理工学院(MIT)教员、未来的诺贝尔奖得主微生物学家萨尔瓦多·卢里亚(Salvador Luria),以及分子生物学家赛勒斯·莱文塔尔(Cyrus Levinthal)。他们当时正在为 MIT 新设立的分子生物学研究生项目物色人才[4]。

1960 年,巴尔的摩以优异成绩获得斯沃斯莫尔学院学士学位,并在卢里亚和莱文塔尔的推荐下,进入 MIT 的生物学研究生项目。然而,他很快将研究方向从一直关注的噬菌体遗传学转向动物病毒领域。1961 年,他参加冷泉港著名的动物病毒学课程时深受启发,决定转至纽约洛克菲勒大学。在导师理查德·富兰克林(Richard Franklin)的的指导下进行博士课题研究,专注于动物病毒学[4]。

在洛克菲勒大学期间,他做出了一系列具有里程碑意义的科学发现。例如,首次揭示了病毒 RNA 的复制过程,阐明了病毒复制机制。他仅用两年时间便完成了博士学位,为在动物细胞中研究病毒建立了关键方法[5]。答辩时,病毒学家伊戈尔·塔姆(Igor Tamm)评价道:“他的工作正是一个知识领域发展过程中,为下一次重大突破奠定基础的时刻。”[6]

1963 年巴尔的摩回到 MIT,在 RNA 生物学领域先驱詹姆斯·达内尔(James E. Darnell)的指导下开展博士后研究。在此期间,他继续以脊髓灰质炎病毒为模型,深入探索病毒复制的机制 [7]。

1965 年 2 月,在著名病毒学家雷纳托·杜尔贝科(Renato Dulbecco)的邀请下,巴尔的摩加入位于加州圣地亚哥的索尔克生物研究所(Salk Institute),担任研究员。在此期间,他聚焦于脊髓灰质炎病毒的复制过程,并在此期间取得了一项关键突破:发现该病毒并非直接合成单个功能蛋白,而是首先生成一条长的多种蛋白前体,再通过蛋白酶切割加工为多个独立的功能性肽段。这一发现首次揭示了多蛋白加工机制在 RNA 病毒蛋白质合成中的核心作用,并为后来理解其他病毒的翻译策略提供了模型[8]。

与此同时,巴尔的摩开启了他长期而卓有成效的科研人才培养生涯。他指导的年轻科学家如马克·吉拉德(Marc Girard)和迈克尔·雅各布森(Michael Jacobson)等人,进一步揭示了病毒多蛋白前体的蛋白水解裂解机制,为理解蛋白质翻译后修饰奠定了基础[9]。

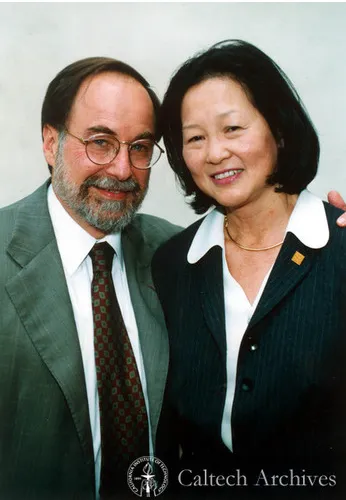

也正是在索尔克研究所,他结识了后来成为他妻子的黄诗厚博士。两人携手合作,开展了关于缺陷干扰颗粒(defective interfering particles)和病毒假型(viral pseudotypes)的开创性实验。这些工作对病毒学和基因传递研究产生了深远影响[10]。

巴尔的摩和他的妻子黄诗厚,图片来自caltech.edu/Robert Paz

02

改写分子生物学中心法则

1968 年,巴尔的摩应卢里亚的邀请,加入麻省理工学院生物学系,担任微生物学副教授。两年后,他开启了最终为他赢得诺贝尔奖的革命性研究 [11]。

20 世纪 60 年代,分子生物学的“中心法则”被视为不可动摇的铁律:遗传信息单向流动,从 DNA 到 RNA,再到蛋白质。RNA 仅被视为传递信息的中间媒介,无法反向影响 DNA。

然而,巴尔的摩在研究 RNA 肿瘤病毒(即后来的逆转录病毒)时敏锐地注意到:这些病毒能将其遗传信息稳定地整合进宿主基因组并长期传递,这一现象强烈暗示着 RNA 必须被转化为 DNA。为验证这一假设,他从病毒颗粒中提取成分,在体外提供必要的核苷酸原料,构建反应体系。

在实验中,他成功检测到了新合成的 DNA 分子。更关键的是,这种 DNA 合成仅在存在病毒颗粒和 RNA 模板时发生;它对 DNA 聚合酶抑制剂不敏感,却可被能够分解 RNA 模板的 RNA 酶(Ribonuclease)彻底破坏。这明确表明,DNA 的合成是以 RNA 为模板进行的 [12]。

巴尔的摩进一步证明,这一过程并非来自宿主细胞的污染,而是由病毒自身携带的一种新型酶所催化。他将这种酶命名为“ RNA 依赖的 DNA 聚合酶”(RNA-dependent DNA polymerase),后被称为“逆转录酶”。这一确凿的生化证据,彻底颠覆了中心法则的单向性,确立了“遗传信息可由 RNA 反向流向 DNA ”的新范式。

这一发现与霍华德·特明(Howard Temin)的研究几乎同步,特明 1964 年提出了 “前病毒假说” [13]。两人关于逆转录酶的实验证据在《自然》杂志上背靠背发表,共同确立了这一新机制 [12,14]。

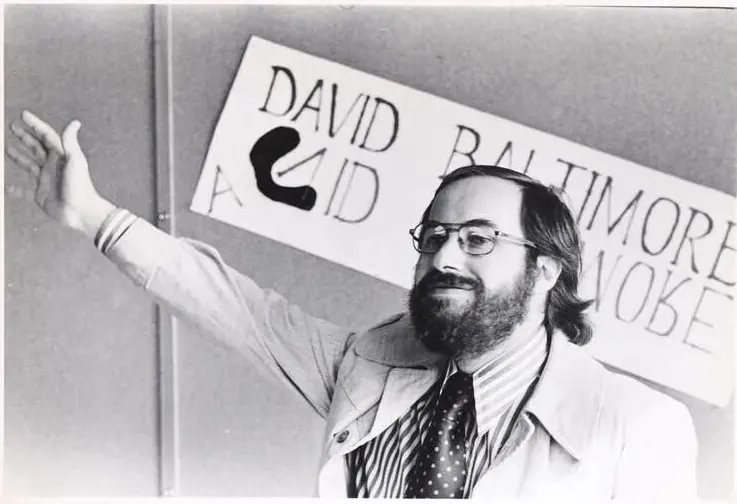

1970年代的巴尔的摩。图源:维基百科

在这一发现公布五年后,年仅 37 岁的巴尔的摩与霍华德·特明、雷纳托·杜尔贝科共同荣获 1975 年诺贝尔生理学或医学奖,以表彰他们在 “肿瘤病毒与细胞遗传物质相互作用”方面的发现[15]。

巴尔的摩对病毒学最深远的贡献,正是他发现的逆转录酶(reverse transcriptase)。他的发现不仅揭示了 RNA 肿瘤病毒的复制机制,也为理解 HIV 等逆转录病毒的致病原理奠定了基石。对艾滋病研究、抗病毒治疗及基因工程技术的发展产生了深远而持久的影响。

除了在 RNA 病毒、逆转录酶和病毒 RNA 复制机制上的奠基性工作外,巴尔的摩在科学上的贡献还涉及多个重要方向。在免疫学方面,他的团队做出了里程碑式的发现——识别并深入研究了转录因子 NF-κB[16]。这一分子在调控免疫应答、炎症反应以及细胞存活中发挥核心作用。其异常激活与多种疾病,包括自身免疫病和癌症密切相关。这一发现极大地推动了人们对先天免疫和获得性免疫调控机制的理解。随后,巴尔的摩团队又发现了负责启动免疫球蛋白基因 V(D)J 重排的关键机制——重组激活基因 RAG-1 和 RAG-2[17]。这是确定免疫系统如何能在众多可能性中对特定分子具有特异性的关键发现。巴尔的摩自认是“我们在免疫学领域最重大的发现”[2]。

在获得诺贝尔奖十年后,巴尔的摩在1986年被迫卷入了一场旷日持久的学术风波,其学术声誉遭遇严峻考验。事件源于一名博士后研究员玛戈特·奥图尔(Margot O’Toole)指控同实验室的研究人员泰瑞莎·今西-加里(Thereza Imanishi-Kari)在《细胞》(Cell)期刊发表的论文中伪造数据[1] 。巴尔的摩虽为该论文的合著者,但研究并非在其直接指导下完成。

事件迅速升级,美国国立卫生研究院(NIH)和特勤局相继介入,后者对实验记录本进行了法医级审查。作为诺贝尔奖得主,巴尔的摩成为舆论焦点,但他始终坚守立场,在听证会上据理力争,坚决否认存在学术欺诈。

调查期间,巴尔的摩已离开 MIT,出任洛克菲勒大学校长,但最终被迫于 1991 年辞职[18],任期仅 18 个月。MIT 随即邀请他重返校园担任教授。

1996 年,上诉委员会最终裁定所有欺诈指控均不成立,巴尔的摩与加里彻底洗清冤屈。但他坦言:“这场风波(给自己)留下了深刻创伤。”[6] (见文章:学术公案“巴尔的摩事件”何以持续十年?诺奖得主曾联合盟友欲将其除名)

1997 年,在彻底恢复名誉后,他赴加州理工学院(Caltech)担任校长。 2006 年,巴尔的摩卸任,但继续留在该校担任生物学教授,延续其科学探索。

03

从实验室到科技转化

自 20 世纪 70 年代起,巴尔的摩不仅在基础研究领域持续取得突破性成就,更以远见卓识积极推动生物技术的产业化进程,成为美国生物技术发展史上的关键推动者之一。

1975年的大卫·巴尔的摩(David Baltimore)。图源:麻省理工博物馆

2000 年代初期,他的研究团队在基因疗法上取得重要突破:开发出一种慢病毒载体,能够同时克隆 T 细胞受体两条链的基因,使科学家能够重新设计并增强 T 细胞功能[19]。因此,巴尔的摩在加州理工学院的实验室内部启动了名为“工程免疫”(Engineering Immunity)的转化研究计划[20],旨在将基础免疫学发现转化为可用于临床的治疗策略。这一计划不仅在学术上取得进展,其中两个项目还催生了生物技术公司 Calimmune 和 Immune Design Corp. ,分别专注于基因治疗和免疫疗法[1]。而另一个聚焦 HIV 疫苗研发的研究项目,最终推动了美国国立卫生研究院(NIH)的临床试验[7]。

2009 年,巴尔的摩成为加州联合转化医学中心的主任,这是加州理工学院与加州大学洛杉矶分校共同建立的合作机构,旨在加速“从实验室到病床”的医学发展[20]。

进入 2010 年代,随着 CAR-T 细胞疗法在临床上取得革命性成功,巴尔的摩早年在 T 细胞受体工程化方面的开创性工作被广泛视为该领域的重要理论与实验基石。他本人也持续推动科研成果的产业化,累计获得近百项美国和欧洲生物技术专利。除 Calimmune 和Immune Design 外,他还参与创立了s2A Molecular, Inc.,并担任多家前沿科技企业的科学顾问,包括协作研究公司(Collaborative Research)、百时美施贵宝(Bristol Myers Squibb)以及人工智能分析公司 Virtualitics。同时,他作为科学慈善联盟(Science Philanthropy Alliance)的核心科学顾问,积极引导慈善资本投向基础科学与转化医学研究,提升科研资助的长期效能[20]。

巴尔的摩在转化科学上的布局并非只聚焦于产业化,而是贯穿于科学规范的建立。他深知新疗法应用于人体必须谨慎,因此积极推动基因治疗、重组 DNA 和临床试验的政策制定。在国际科学治理中层面上的贡献,推动了转化医学的健康发展。

04

科学家的社会责任

作为一名长期研究病毒学的科学家,巴尔的摩对社会公共事务的关注贯穿一生。其在职业生涯的不同阶段,都始终积极介入公共事务,推动科学伦理规范的建立。

20 世纪 70 年代,重组 DNA 技术刚刚兴起,科学界与社会舆论之间弥漫着巨大的焦虑:人类是否在制造”科学怪兽”?这些实验会不会带来生物安全风险?

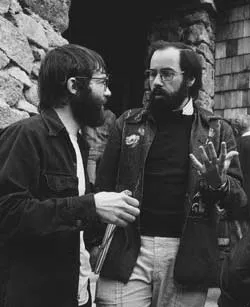

正是在这种背景下,1975 年巴尔的摩参与了由保罗·伯格(Paul Berg)、玛克辛·辛格(Maxine Singer)等科学家发起的阿西洛马会议(Asilomar Conference on Recombinant DNA)[21]。

阿西洛马会议上的Joseph Sambrook 和 David Baltimore(右)。图源:诺贝尔奖官网

在会议上,巴尔的摩等人坚决主张科学家必须主动承担社会责任,而不能等到风险爆发后再作补救。他与同行们共同制定了一套被称为“阿西洛马指南”的实验安全规范[22],规定了不同类型的 DNA 实验应在何种生物安全等级的实验室中进行,并呼吁科学界在开展研究时始终将公共安全置于首位。这些准则不仅赢得了社会信任,也为基因工程的有序发展奠定了基础。(见文章:1975年阿西洛马会议,为何仍影响着AI时代的生物技术伦理?)

20 世纪 80 年代初艾滋病疫情暴发时,他敏锐地意识到 HIV 研究对社会的重要性,不仅积极投入病毒机制研究,还呼吁政府和基金会加大对艾滋病的研究投入[23]。他曾担任美国国立卫生研究院(NIH)艾滋病疫苗研究委员会(AVRC)主席。他主张以科学为基础来制定流行病防控政策,反对恐惧和歧视的社会反应方式。

2000 年之后,在干细胞研究、基因编辑以及合成生物学的生物伦理讨论中,他呼吁社会在谨慎对待潜在风险的同时,也要看到新技术的潜力也要,积极推动建立国际规范。2018 年11月,80 岁的巴尔的摩出席在香港举行的人类基因组编辑会议。他对基因编辑婴儿事件感到担忧,并认为这一事件“不合伦理”[24]。(见知识分子文章:震惊与克制:直击基因编辑香港峰会)

香港人类基因编辑国际峰会主委会主席徐立之与David Baltimore接受记者采访。图源:陈婉莹

大卫·巴尔的摩,以开创性的科学发现改变了人类对病毒、遗传信息流动乃至生命运行机制的理解,更以卓越的远见与使命感,推动了科学成果的转化。他在基础研究中的突破、在技术创新上的引领,以及对科学伦理与治理的深切关注,将持续地影响着后来者。他不仅拓展了知识的边界,更致力于让科学服务于人类健康与福祉,彰显了一位伟大科学家在探索真理之外的责任与担当。

参考文献略

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号