导读

当特朗普政府大幅削减美国国立卫生研究院的预算,动摇其科研根基之际,《自然》杂志近期发表的《中国研究型医院力争一流》一文却显示:中国在健康研究领域的研发投入正以惊人速度增长,医学论文的产出数量与全球排名同步飙升。然而,文章同样指出,这辆高速前进的中国医学研究“列车”,也正面临“诚信”的拷问——中国医院不仅在研究排行榜上占据显眼位置,在撤稿榜单上同样引人注目。

中国的医学科研正在崛起,然而,与众多学科领域类似,在科研投入呈现“东升西落”的整体趋势下,如何实现数量与质量并重,也成为了迈向医学研究强国的中国所必须破解的核心课题。对此,《自然》杂志记者特约撰稿人,加拿大科学记者布莱恩•欧文斯进行了采访报道,知识分子对其内容摘编见下:

撰文 | 布莱恩•欧文斯

编译 | 王英俊

● ● ●

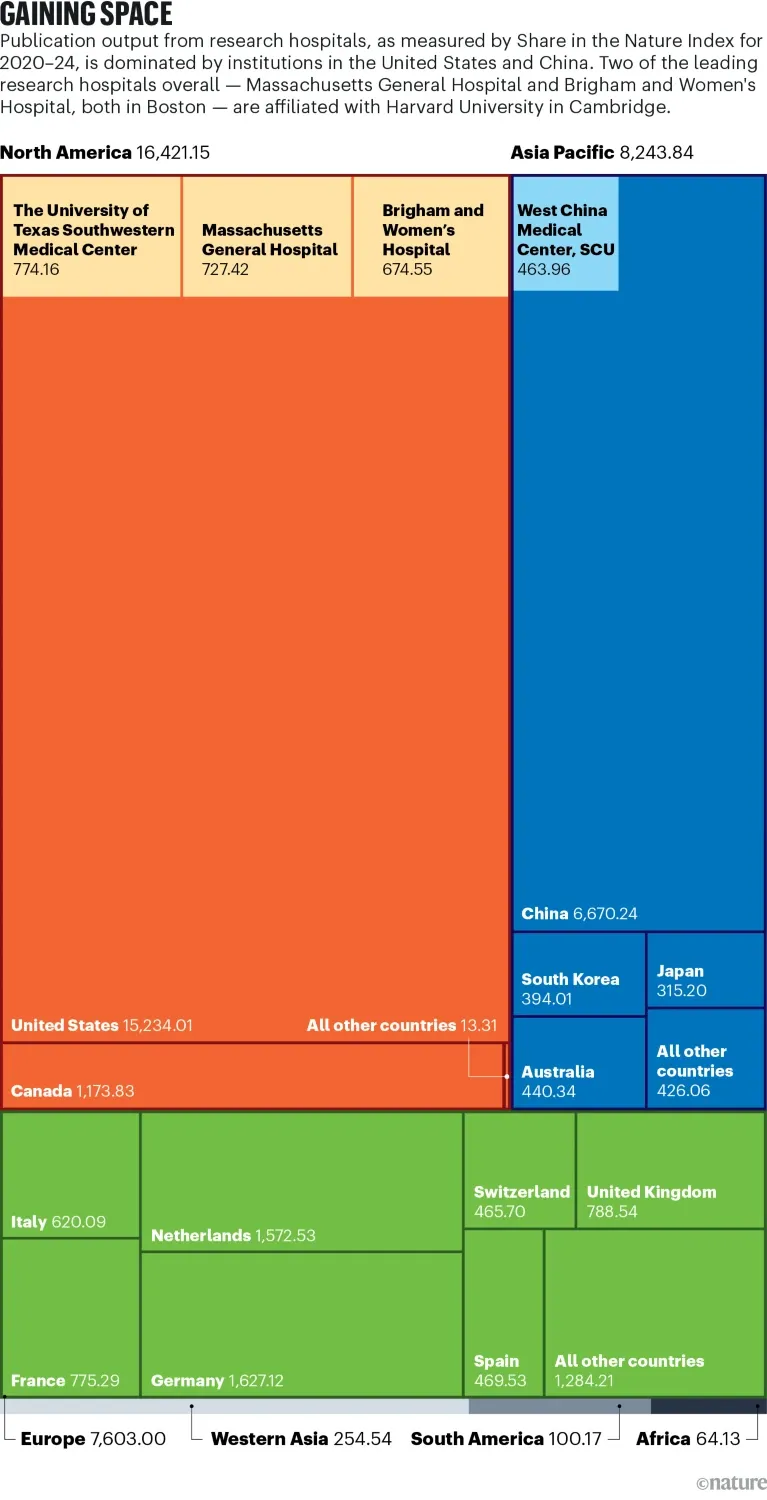

在《自然》文章的开篇,作者便指出:越来越多的证据显示,全球医学研究的重心可能正在向中国转移。中国研究型医院产出的论文在数量与质量上均有显著提升,而美国在这一领域的主导地位则有所削弱。

一项来自荷兰的国际研究显示,从1996年至2023年,中国对科学的投入增长了超过38倍,目前已接近美国的水平。不仅如此,中国每年的研发预算仍以7%的速度增长,而特朗普政府对医学领域资金投入的削减,预计将使中国在未来几年内很可能在科研投入上实现反超。

01

日渐崛起的中国医学科研能填补美国经费削减造成的空缺吗?

数据显示,中国的医学研究正在快速增长。2003年,中国在Web of Science数据库中收录的论文中约有10% 属于医学领域。到2023年,这一比例已增长至近20%。

在全球排名前200的研究型医院中,超过四分之一(51家)位于中国,数量仅次于美国(69家),德国以20家位列第三。在中国医院中,科研表现最为突出的是位于成都的四川大学华西医学中心。基于2020至2024年间发表的研究论文,该中心已跃居全球第九,而其在2019年时仅排名第24位。中国医院的上升势头十分强劲:在全球排名进步最快的前25家研究型医院中(按2023至2024年间的份额增幅计算),有16家来自中国。

图片来源:Nature

对于中国医学科研迅猛发展的原因,北京大学-IDG麦戈文脑研究院所长饶毅认为,这得益于多方面因素的共同推动:接受过良好培训的医师数量持续增加、政府对医院开展研究给予更多鼓励与支持,以及生物医学与临床医学之间的合作日益紧密。

谈及中国为何决心大力投入医学研究,饶毅解释道:“西方的经验清楚地表明,医院内部的研究对于创新治疗方法和验证有效方案至关重要。中国正是汲取了这一经验。”

中国医学科研崛起的背后,是政府牵头推出的大型健康研究计划以及可预期的大规模经费支持。

为了应对国民健康形势的变化、满足公众健康需求,中国政府于2024年启动了旨在推动四个优先领域健康研究的计划,包括:新发与突发疾病;随人口老龄化而日益凸显的癌症与心血管疾病;以及过去常被忽视的罕见病。尽管罕见病单病种患者人数少,但考虑到中国庞大的人口基数,受影响的患者总量依然可观。

目前,这些计划正在征求科学界对具体研究方向的建议。尽管总资金额度尚未正式公布,但有研究人员预估,其规模将在未来数年内达到数十亿元人民币。

在提升本国国民健康水平的同时,中国也在全球人口健康领域取得显著进展。这得益于中国长期以来作为其国际援助计划的一部分,向亚洲和非洲的发展中国家提供医疗援助——尽管此类援助迄今尚未包含医学研究合作。

2013年,中国全球健康大学联盟成立,旨在加强该领域的研究能力建设,其成员已从最初的10个增至29个。昆山杜克大学的吴晨凯团队对创始的10所成员大学在2014年至2020年间发表的论文进行了文献计量分析,发现这些机构在全球健康领域发表的、包含中国以外数据的论文数量稳步增长,从2014年仅10篇上升至2020年的58篇。

吴晨凯表示,目前研究中最集中的主题是慢性非传染性疾病,这反映了中国近年来经历的“流行病学转变”——随着传染病防控取得显著成效,慢性病在老龄化进程中变得越来越普遍。

他指出:“当前中国超过90%的死亡归因于慢性病,而非传染病。因此,慢性病已成为公共卫生的优先事项。”此外,儿童与孕产妇健康、神经系统疾病及传染病也是常见研究方向。

但分析也发现,其中开展原始数据收集的研究相对有限,仅占16%,大部分论文仍基于对现有数据的二次分析。而在那些涉及原始数据收集的研究中,研究对象多数位于亚洲和非洲地区,例如针对缅甸及周边地区的疟疾研究,以及在非洲开展的、侧重于儿童与孕产妇健康的研究。

中国目前非常希望建立能够支持此类研究的大型数据库,政府在過去五年已投入大量资金。但吴晨凯指出,中国科学家如今也面临其西方同行所熟悉的问题:这些数据库建设成本高昂,而长期维护更是挑战,因为“资助机构通常对建立新数据库很感兴趣,但对持续维护它们热情不高”。

根据斯坦福大学的一项调研,中国正在进行的临床试验数量现已超过美国。自2019年取得领先以来,中国一直保持这一地位。2023年,中国注册临床试验数量为16,612项,而同期的美国为9,100项。

斯坦福大学流行病学家约翰·伊奥尼迪斯(John Ioannidis)曾评价,“中国几乎在研究所有疾病,他们在任何领域都没有落后”。

然而,不能回避的另一个事实是:目前中国参与的国际多中心试验相对有限,大部分试验为在中国境内进行的单中心研究。

这并不意味着这些试验不可信,但它们较难成为改变国际医疗实践的关键性研究。这意味着在最高水平的研究层面,中国尚未对美国形成挑战。

随着特朗普政府对美国国立卫生研究院等科学机构的削减开始产生影响,研究产出向中国转移的这些变化在未来几年可能会加速。

例如,许多来自NIH的资助因政治原因被突然取消。特朗普政府提议下一财年将NIH的预算削减近40%,并将其27个研究所合并为仅8个。

"这对我们来说是损失,但对全世界的患者也是损失,"饶毅说。"所幸,美国的经费削减恰逢中国对科学和医学研究支持的大幅增加。"

饶毅表示,如果美国持续削减资金,中国最终将能够填补这部分空缺。“中国可能需要10到20年才能完全承接所有被美国削减的研究领域,”他说,“但如果削减持续,我相信中国在医学研究上的支持水平将超越美国当前的水平。”

02

学术诚信问题凸显

随着中国的研究型医院在自然指数等国际排名中的上升,另一个不容忽视的隐忧也正在凸显,那就是:中国的医疗机构在研究质量和诚信度方面声誉仍有待提升。

《自然》的一项分析显示,在2014年至2024年间研究论文撤稿比例最高的机构中,多数为中国的医院和医学院。撤稿不仅可能源于学术欺诈与不端行为,也包括对无意错误的纠正。然而值得注意的是,该榜单的前三名以及前十名中的七席,均由中国医院占据。

复旦大学研究科研创新与全球科技治理的唐莉教授指出,中国医院所面临的研究诚信问题,根源之一在于学术发表与临床医生职业晋升之间长期存在的制度性关联。

她提到,部分医院和医学研究所将论文发表作为职称评定的硬性标准。“这种压力在某种程度上‘诱使’个体采取不道德的行为,包括借助论文工厂、捏造数据或篡改图像。”

例如,在2020年之前,中国医生若想获得临床教学职称,通常需至少发表两篇研究论文。对此,“撤稿观察”网站联合创始人伊万·奥兰斯基评论称,中国研究型医院撤稿率居高不下并不令人意外,“因为制度要求那些从未受过系统科研训练的人去从事研究。”

饶毅对此表示认同。“推动医院开展研究的副作用之一,就是欺诈与造假,”他指出,“相当数量的医生在做他们既无兴趣、也缺乏足够相关培训(的科研工作)。”

为应对这一问题,国家卫生健康委员会及其他相关资助机构已陆续出台多项政策,旨在提升医学与临床研究的诚信水平,具体措施包括调查并公开学术不端案例、改革科研评价体系,以及发布年度虚假学术期刊名单等。

唐莉表示:“尽管这些举措已在相当程度上推动了学术诚信建设,但我们仍需认识到,诚信文化的培育是一项长期工程。结构性改革必须与科研伦理教育相结合,我们应为青年研究者提供更完善的指导,并系统性地改革学术与专业价值评估体系。”

她进一步指出,这些改革的效果需要时间才能完全显现。尽管临床科学家的职称晋升已不再硬性要求论文发表,但由于积存问题论文的陆续曝光,撤稿数据中仍可见到滞后效应。

不过,已有迹象表明中国的研究质量正在稳步提升。在2006年至2022年间,中国的引文影响力得分(反映论文被引用频次,常被视为质量指标之一)从0.71上升至1.02,略高于全球平均水平。尽管广泛的国际合作有助于提升引用表现,但中国科学家在国际合作网络中的参与度仍相对有限,这表明影响力的提升更多得益于本土研究水平的整体提升。

饶毅坦言,中国科研体系的改革进程比他预期的更为缓慢。“在构建学术诚信方面,现有努力仍远远不足,”他表示,“政府清楚问题所在并希望推动改变,但地方行政系统在执行新政策时仍存在漏洞与落差。”

尽管如此,随着改革逐步深入,饶毅对未来持乐观态度。他相信,学术诚信文化的逐步建立与持续增长的科研投入,将推动中国生物技术与生物制药产业“实现惊人的起飞”。这不仅惠及中国,也将为全球带来积极影响。“中国将能够帮助我们自己的患者,并且也非常愿意帮助其他国家的患者,包括美国的患者。”

原文题目为《China’s research hospitals push for prominence

》于2025年10月1日发表在《NATURE》。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号