1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京。图源:清华大学

● ● ●

01

问题的提出

20世纪是物理学的世纪,近代物理前所未有地影响和决定了人类社会发展的走向。因此,要考察一位科学家在20世纪物理学宏阔版图上的历史坐标,就不能“观凤一羽”,仅仅局限于他本人的学术经历;而需要纵观全局,追溯其科学思想的源头、判断其学术工作的价值、跟踪其研究成果的影响。

杨振宁教授被誉为“继爱因斯坦和狄拉克之后,二十世纪物理学的卓越设计师”。近年来,杨振宁作为20世纪核心科技人物的事实已成为学界和公众的共识,清晰阐明他一生的工作如何为物理学大厦添砖加瓦,不仅有助于深化对20世纪物理学发展进程的理解,还能激励当代物理学研究创新并促进国际科学合作。基于此,全面、客观、理性地分析杨振宁在20世纪物理学中的地位和贡献,仍具有十分重要的学术价值和现实意义。本文以《20世纪物理学》(三卷本,Twentieth Century Physics)为主要线索,尝试从新的视角评价杨振宁的学术成就:考察西方主流物理学史教科书里关于杨振宁科学贡献的记载及其影响,分析西方主流物理学家和物理学史家对杨振宁科学贡献的评价,管窥华人科学家在20世纪物理学中的地位和作用。

《20世纪物理学》是由美国物理学会、英国物理学会组织发起,系统总结20 世纪物理学进展的宏篇巨著。这套书的内容涵盖了物理学各个分支学科和相关的应用领域,“不仅对20世纪物理学的革命及其对人类自然观的影响作了全面深刻的叙述,而且详尽地讲述了一个世纪以来物理学各领域的具体进展”,可谓到目前为止,最为权威的20世纪物理学史著作。本书各章的作者大多是在具体的前沿领域里工作多年、卓有建树的物理学家,包括诺贝尔奖得主和相关领域的奠基者。31位编写者均是国际知名的物理学家和物理学史专家,来自英国剑桥大学卡文迪许实验室、美国斯坦福直线加速器中心、美国芝加哥大学费米研究所等世界一流的科研机构,专业几乎涉足当代物理学的各个分支领域和交叉领域。如果不否认一位顶尖学者有能力甄别他最熟悉的领域中最重要的发展,那么可以认为,这套书的评判标准是权威的、可信的,入选此书的科学成果在20世纪物理学史上是具有较高价值的。

图1 《20世纪物理学》(三卷本)

02

《20世纪物理学》中的杨振宁及其科学成果

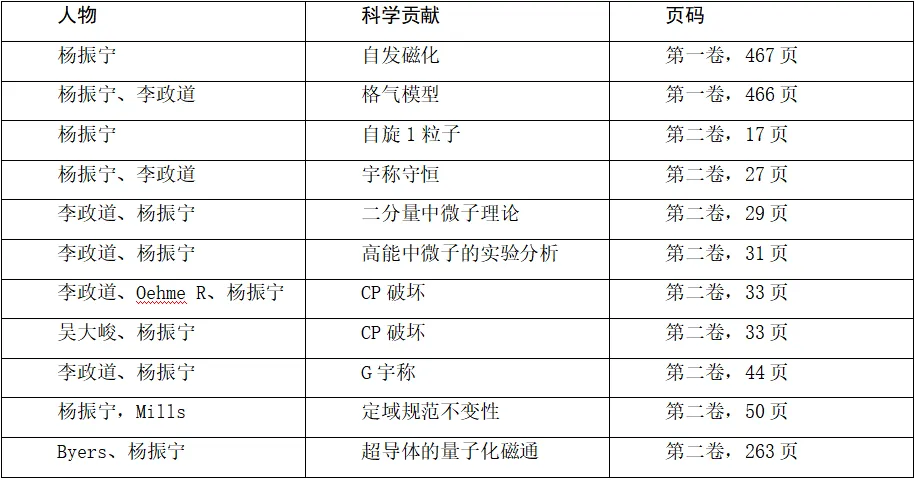

杨振宁对理论物理学的贡献范围很广,包括粒子物理学、统计力学和凝聚态物理学等领域,在理论结构和唯象分析等方面都取得了重大成就。本文对出现在《20世纪物理学》一书中杨振宁的学术成果,按照页码的先后顺序,以表格形式进行了梳理(见表1)。

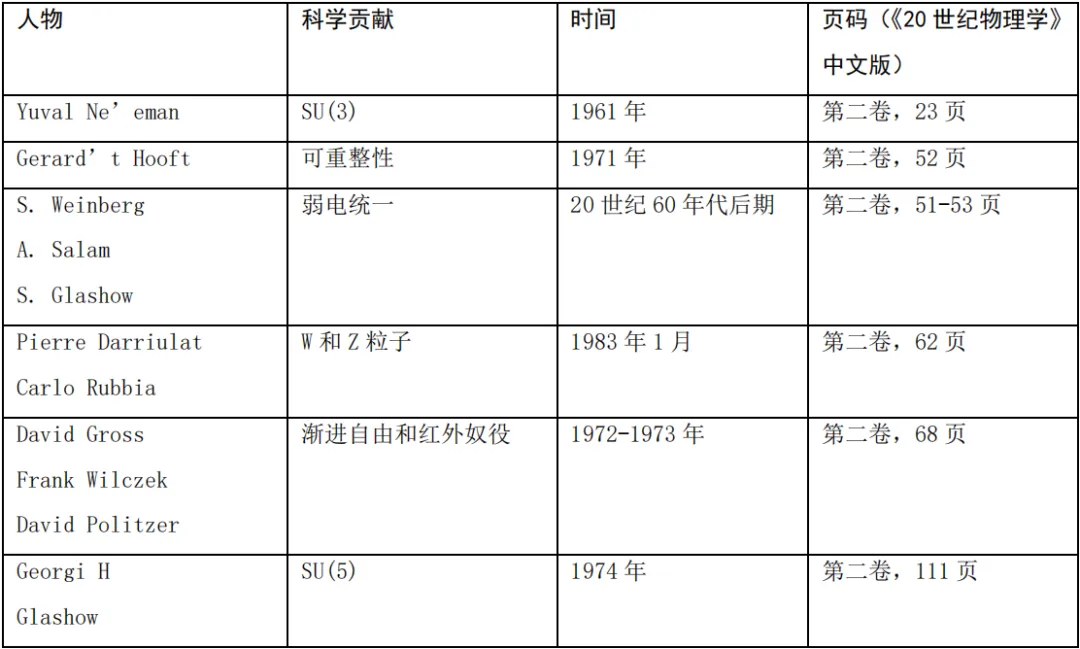

表1:《20世纪物理学》中杨振宁学术成果一览。表1中人物排名按发表论文中的署名顺序,为行文方便,本文在具体阐述时将杨振宁列在首位。

统计力学是杨振宁的主要研究方向之一,他在1952年与合作者发表的3篇有关相变的重要论文都在书中被提及。第一篇是他在前一年独自完成的关于自发磁化在临界区的形式的计算。这是杨振宁一生中做过的最冗长的计算,经过6个月的努力,得到极简单地自发磁化的表达式。著名理论物理学家弗里曼·戴森在多年后仍对这一计算记忆犹新,他回忆道:“杨振宁发表了一篇论文,准确地计算了二维Ising模型的自发磁化。他的计算结果以其美丽的简洁使我们啧啧称奇;他的计算本身则以其漂亮的复杂使我们震惊。”Ising 模型是统计力学里最基本却极重要的模型,杨振宁的工作是自发磁化的第一次准确计算。Ising 模型工作之后,杨振宁和李政道写了两篇关于相变的文章,使用了全新的、更为抽象的方法去研究相变和凝结问题,引进了复逸度概念,证明了一个精彩的“单位圆定理”,澄清了液-气相变的基本原因。单位圆定理成为统计热力学的经典发展,对场论也有很大影响。

粒子物理学无疑是杨振宁最主要的研究方向,他的工作在20世纪后半叶的基本粒子物理学中占有很高权重。《20世纪物理学》中依次出现了杨振宁关于带电π介子的性质、推翻宇称守恒、二分量中微子理论、高能中微子实验分析、中间玻色子的研究、CP不守恒、CP不守恒的唯象分析、G宇称以及杨-Mills场的研究内容。

1950年,中性π介子的性质仍是未解决的问题。杨振宁证明了一个自旋为1的粒子不能衰变为两个光子,并指明如何通过两个光子的线7极化来确定宇称:平行极化意味着偶宇称,而垂直极化意味着奇宇称。

1954年,杨振宁和R L Mills建议,同位旋对称性与电磁规范不变性以同样的方式发生。他们建立的彼此有相互作用也与外部物质相互作用的场的理论,被证明不仅可用来统一电磁相互作用和弱相互作用,也可用来描述强力。1974年,杨振宁进一步阐述了规范场新的积分形式,提出了进一步的发展。

1956年,杨振宁和李政道面对“τ-θ之谜”,意识到对弱相互作用中宇称守恒还没有做过任何判定性的检验;他们建议了几类能测试弱相互作用中宇称是否守恒的关键性实验。吴健雄等人的高效实验使这一科学上的发现快速得到公认。

1956年,杨振宁、李政道与Oehme R讨论了奇偶校验,时间反演和电荷共轭的非保持性质之间的相互关系,这篇文章奠定了以后讨论β衰变中三种不守恒现象的基础,为描述中性K介子衰变中的CP 破坏设定了平台。杨振宁、李政道、Oehme合作的论文清楚地指出:如果CP守恒,那么长寿命中性K介子衰变成两个π的反应就不能进行。之后,寻找被禁止的两体衰变就成了对实验物理的一种挑战。这篇文章奠定了以后讨论β衰变中三种不守恒现象的基础,这与后来1964年CP 不守恒的分析有密切关系。

1957年,为了解释有中微子参与的弱相互作用过程,杨振宁、李政道提出了二分量中微子这一“为描写β衰变实验中观测到的高度宇称破坏而量身打造的”理论。这导致了V-A理论的提出。

1960年,杨振宁和李政道对高能中微子实验的重要性进行了理论上的探讨。这篇具有高度预见性的文章是关于中微子实验的第一个理论分析。在这篇关于高能中微子实验的理论文章中,杨振宁、李政道也讨论了中间玻色子。

1964年,布鲁克海文国家实验室的JChristenson, J Cronin, V Fitch和R Turlay设计了更为灵敏的实验,CP破坏首先在中性K介子的衰变中得到证实。杨振宁和吴大峻建议了一些进一步的实验,作了CP不守恒的唯象分析,建立起今天仍在使用的许多约定。对当时CP破坏实验的结果,人们有许多猜想。但对于这篇论文,Cronin如是说道:“我希望杨振宁本人充分认识他和吴大峻合写的那篇论文对整整一代物理学家所起的作用;这一代实验工作者为理解CP不守恒做出了巨大的努力。”

在凝聚态物理学领域,杨振宁也作了杰出的工作。1961年,杨振宁和Byers提出了用量子统计力学的基本结果——BCS 理论——来解释磁通量量子化的设想。他们的工作得到的直接结果是在一多联通超导体中磁通量应是量子化的,但不是以h⁄e为单位,而是以其一半h⁄2e为单位。这一预言很快被实验确认,并被一致认为是另一个有利于BCS理论的重要证据。杨振宁和Byers给出这一现象的正确理论解释,证明了电子配对即可导致观测到的现象,澄清了不需要引入新的关于电磁场的基本原理,并纠正了London和Onsager推理的错误。在这一工作中,杨和他的合作者将规范变换技巧运用于凝聚态系统中。相关的物理和方法后来在超导、超流、量子霍尔效应等问题的研究中广泛应用。

纵览《20世纪物理学》(三卷本)所展示的杨振宁的科学成果,我们至少可以得出如下结论:

首先,杨振宁及其学术成就在书中的出现频率,直观地反映了其在20世纪物理学史上的地位。20世纪物理学的重大发现和理论成果层出不穷,在这一宏大的历史背景下,一部权威物理学史著作的叙述篇幅,本身就是一种价值判断。杨振宁及其学术成果、科学贡献在该书中出现11次,频率是相当高的。笔者依据该书附录中的《人名索引》统计,名字出现超过10次的物理学家仅有56人。如果我们认同《20世纪物理学》的严肃性与权威性,那么这个统计数字至少可以说明,西方主流物理学家和物理学史家对杨振宁给予了极高的评价。也因此,对于杨振宁的学术成就,理应在科学史与学科史的范畴予以充分关注,而不应将焦点偏移至与科学无关的个人议题上。

其次,杨振宁的学术研究领域广泛而集中,是20世纪物理学发展之引领者。 从粒子物理学,到统计力学,再到凝聚态物理学,杨振宁的研究领域甚为广阔,且均有重大建树。然而,这些看似分散的成就,实则都围绕理论物理学的核心结构展开,有着深刻的内在逻辑,体现出高度的系统性。此外,书中收录的杨振宁的学术成就多属于开创性的,换言之,在20世纪后半期,他是世界理论物理学研究的引领者之一。比如,粒子物理学无疑是杨振宁最主要的研究方向,其工作在20世纪后半叶的基本粒子物理学中占有很高权重。《20世纪物理学》(三卷本)中依次出现了杨振宁关于带电π介子的性质、推翻宇称守恒、二分量中微子理论、高能中微子实验分析、中间玻色子的研究、CP不守恒、CP不守恒的唯象分析、G宇称以及杨-Mills场的研究内容。统计力学也是杨振宁的主要研究方向之一,他独自发表的1篇重要论文以及他与李政道合作发表的2篇重要论文都在该书中被提及。爱因斯坦因为这项出色的工作特意约谈他们。

再次,注重并善于合作,是贯穿杨振宁科学生涯、促成其一系列重大成就的关键特征。对于中文读者而言,“李杨之争”的讨论热度往往掩盖了“李杨之合”的历史光辉。然而,历史的真相是,二人近二十年的合作可谓科学史上的典范,被奥本海默称赞为“普林斯顿研究院最美丽的风景”,并产出了彪炳史册的成果。表1显示他们有6项合作成果被《20世纪物理学》收录,其中1项获诺贝尔奖,这种合作成效虽不能说是绝无仅有,但的确是极为罕见的。从表1还可以看出,杨振宁的成功合作模式并非个例,他与拜尔斯、吴大峻等人的合作也同样硕果累累。因此可以说,合作是其学术影响力得以充分展现的重要途径,这也与20世纪以来的现代科学精神相契合。

03

《20世纪物理学》中杨振宁科学贡献的影响

杨振宁对20世纪物理学发展的贡献不仅在于其工作本身的重要性、深刻性,更在于这些成果催生出诸多新的科学成就,显示出广泛的影响力和持久的生命力。杨振宁的许多研究都先后成为当代物理学的发展主流,其中,宇称不守恒理论、杨-Mills理论以及杨-Baxter方程更是形成了罕见的研究热潮。本文将以这三项科学成就为例,探讨《20世纪物理学》中杨振宁科学贡献的影响。

3.1 宇称不守恒理论

1956 年10 月,《物理评论》(Physical Review)杂志发表了李政道、杨振宁的论文《弱相互作用中的宇称守恒质疑》(Question of parity conservation in weak interactions),提出检验β衰变及超子和介子衰变中的宇称问题的实验建议。吴健雄等通过严格的科学实验证实了这一理论。该理论被认为是基本物理学领域的重大发现,推动了20世纪后半叶粒子物理学的发展。

宇称不守恒的发现开启了不变性成为破缺的时代。1955年之前,几乎所有的物理学家都相信空间反演(宇称)不变性已被实验确定。杨振宁和李政道的工作,促使人们重新认识物理世界的最基本结构,引发了对基本守恒定律的全面检验,导致了C,CP不守恒的发现以及CPT守恒的确认。

宇称不守恒的发现还促进了弱作用理论的蓬勃发展,几年内解决了弱作用的基本结构(V-A)。1958年,Feynman, Gell-Mann, Sudarshan和Marshak在李政道和杨振宁的工作基础上提出V-A理论,该理论认为:所有的粒子都以相同的二分量方式参与弱相互作用。其结果是,每一粒子对都必须以适量(V)和轴矢(A)强度的确定的组合参与弱相互作用。普适的V-A相互作用与其被提出时的许多结果相符合,做出了诸如β衰变中电子和正电子的极化,纯非轻子过程的宇称破坏,守恒矢量流假设等精确的预言。

宇称不守恒的发现也促进了其他领域中的一些应用。例如在大爆炸宇宙学中,CP破坏被发现不久,Sakharov就指出,它对理解为什么观测到的宇宙含有的重子要多于反重子是一个关键因素。

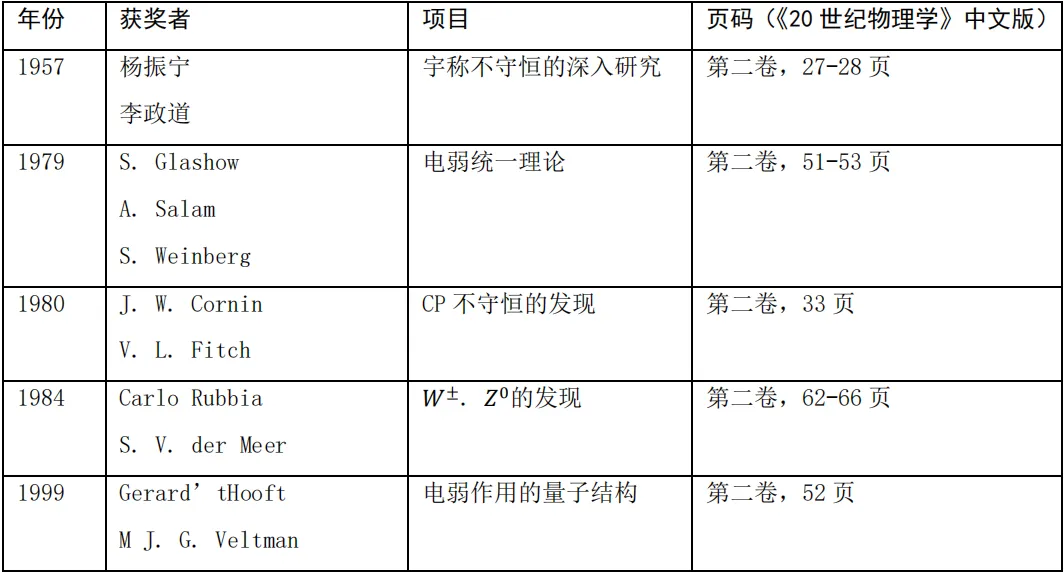

在20世纪,因宇称不守恒的发现以及由此直接导致的成就而诞生了5个诺贝尔物理学奖,11位获奖者(见表2)。

表2 宇称不守恒的发现导致的诺贝尔物理学奖成就一览

在对“推翻宇称守恒”这一成果做出总结时,本章的执笔者甚至稍微打破了此书“叙述相当低调平实,没有对杰出人物刻意拔高和渲染”的习惯,而充满感情地写道:

在20世纪中期,弱相互作用同样像是一团乱麻,对于最基本的β衰变过程都未能正确地描述,使得难以推论出这种基本相互作用的结构。弱相互作用宇称不守恒的发现,摘下了蒙在物理学家眼睛上的眼罩,帮助他们识别某些实验是对的而某些实验是错的,并且几乎立即导致基于V-A理论的满意的描写。

3.2 杨-Mills理论

基于局域对称性与守恒定律,杨振宁和米尔斯在1954年2月完成了推广规范不变性的工作,提出了非阿贝尔规范场的理论。这是一种由非线性相互作用的场,这种场与其他粒子的相互作用也由规范不变性原理确定了。自1925年量子力学基本理论完善之后,几乎又过了30年才建立了规范场,也就是杨–米尔斯理论,可以想见其难度之大。杨振宁和米尔斯以极大的勇气,凭靠长期的思考和对量子场论深刻的理解,以及物理直观的指引,以定义的方式给出了电磁场与量子场相结合的方程,从而开始了统一场论的探索。

杨-Mills场被公认为杨振宁对物理学最重要的贡献。在《20世纪物理学》中,这项工作的“重要性”也得到了体现,例如,9.6节“夸克革命”介绍了在杨-Mills场的基础上发展出的一门新学科;9.7节“弱电统一”所涵盖的几乎所有工作,都建立在杨-Mills场的基础之上;9.8节所介绍的“量子色动力学”,是“以作用于色自由度上的杨-Mills量子场为基础的强相互作用理论”。

本文按照页码的先后顺序,对出现在书中杨-Mills理论的衍生成果以表格形式进行了梳理(见表3)。

表3 《20世纪物理学》中杨-Mills理论的衍生成果一览

1961年,Yuval Ne’eman应他的导师Abdus Salam的要求,独立地从事寻找一个含有同位旋的合适的群来将观测到的强子分类的研究。他将杨振宁和米尔斯关于自相互作用场的工作推广到了更高的对称性,并意识到了SU(3)的重要性。他也建议自旋为1/2的重子属于一个八重态。这项工作是Yuval Ne’eman最重要的物理学成就。他所提出的这种SU(3)对称性是1964年由Gell-Mann和George Zweig分别独立地提出的夸克模型的基础。

1971年,荷兰乌德勒支大学的物理学研究生Gerard’t Hooft证明了杨-Mills场的可重整性。在有相互作用的量子场的微扰展开计算中,总会出现无穷多项发散的积分,如果经过可重整化工作,则可把所有的发散项都吸收到几个基本观测物理量的定义中,如粒子的质量、电荷等。可重整化的证明,使理论界在严格的意义上普遍接受了杨-Mills规范场。

20世纪60年代后期,S. Weinberg, A. Salam和S. Glashow在杨-Mills场和对称自发破缺两个概念的基础上,将弱相互作用和电磁相互统一起来。Glashow-Weinberg-Salam模型被物理学家称作标准理论。这一理论开创了四种相互作用统一的新纪元,并导致了二十世纪后期物理学的多项重大发现。

1983年1月,由Pierre Darriulat和Carlo Rubbia分别领导的两个小组发现了标准理论语言的杨-Mills规范场粒子W^±和Z^0,并且这些粒子的质量在误差范围内与理论预言符合得极好。 W^±和Z^0的发现首次为杨-Mills场提供了实验证据。

1972-1973年,David Gross和他的学生Frank Wilczek以及David Politzer分别独立地发现杨-Mills场是渐进自由的。20世纪60年代,Gell-Mann提出的夸克模型能很好的解释核子现象,但夸克从未在实验中被单独发现。渐进自由表明,夸克间的距离越大,拉力也就越大,因此,永远不能把夸克从核子中打出来,夸克幽闭(也称作红外奴役)得以解释。在后来的理论计算中,人们发现,在各种量子场中,只有杨-Mills场具有渐进自由性质。

70年代以后,物理学家受到上述理论发展的鼓舞,他们似乎看到了更大的统一理论成功的曙光,又建立了以SU(5)群或者其它李群的规范场为基石的一些不同的大统一理论(GUT),试图统一强相互作用和弱电相互作用。杨-Mills理论被认为是夸克和胶子物理学的奠基以及解决“大统一理论”的“未来的希望”之一:

借助于几个通过杨-Mills场相互作用的基本组元,几百个强相互作用共振态以及令人眼花缭乱的相互作用的混乱状态逐渐地得到了理解。夸克和胶子物理学就这样诞生了。

20世纪70年代早期,弱点相互作用与强相互作用分别用两种杨-Mills理论描写,它暗示或许可以用一个单一的这类理论来描写粒子物理。

3.3 杨-Baxter方程

1967年,杨振宁发现1 维δ函数排斥势中的费米子量子多体问题可以转化为一个矩阵方程,1972年,Baxter在求解铁磁模型(八顶点模型)时也得出同样的方程。

1990年的国际数学家大会,四位数学家被授予菲尔茨奖,其中三位的工作都与杨-Baxter方程有关。目前已经知道,杨-Baxter方程是一项非常基本的数学结构,在物理学上涉及一维量子力学问题、二维经典统计力学问题、共形场论问题;在数学上则涉及纽结理论、辫结理论、算子理论、Hopf代数、量子群、三位流形的拓扑、微分方程的单值性等多个领域。

但是,《20世纪物理学》中虽然提到了Baxter求解铁磁模型的工作,却未出现杨振宁1967年的论文,“杨-Baxter方程”也没有出现在主题索引中。难道这项工作不足以载入20世纪物理学的史册吗?需要指出,不论杨振宁还是巴斯特,很长时间都没有意识到该方程的重要性。1982年,苏联数学家Faddeev首次将该方程称为杨-Baxter方程,此后这一称谓被国际学界普遍接受,并沿用至今。自此,这项成果的重要性逐渐显现,20世纪80年代以来,围绕杨-Baxter方程,物理学界和数学界均展开了多层次、多方向的研究。

值得注意的是,本书第七章“热力学与平衡统计力学” 的编写时间早于这一学术史上的关键转折。第七章几乎没有涉及1980年之后热力学与平衡统计力学的进展,本章引用的196篇参考文献中,仅2篇发表于1982年之后。这说明本章的执笔者Cyril Domb所书写的时间范围内,杨-Baxter方程的重要价值尚未显露。此外,杨–Baxter 方程的影响力在数学领域的扩展远超当时物理学界的预期,这也是它在《20世纪物理学》中着墨有限的原因之一。

04

《20世纪物理学》中的其他华人物理学家

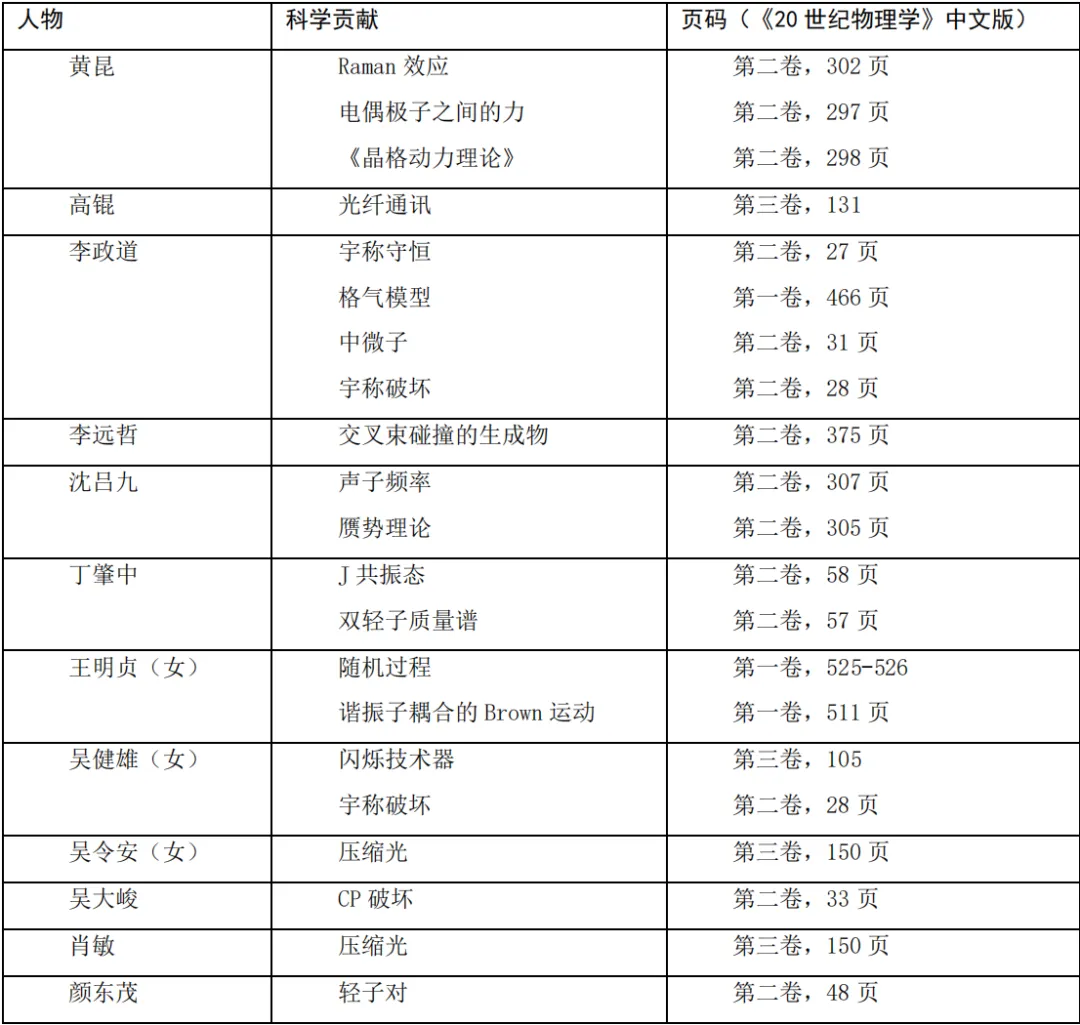

在物理学大放异彩的20世纪,华人科学家在诸多领域做出了巨大的贡献。《20世纪物理学》为读者提供了一份现代物理缔造者的名单,本文依据《20世纪物理学》附录中的《人名索引》,对书中出现了名字的华人物理学家进行了统计(见表4)。

表4《20世纪物理学》华人物理学家一览

由上述统计可以发现,除杨振宁外,《20世纪物理学》一书中还提到了上述12位华人物理学家的工作,涉及5个物理学领域。

在非平衡统计力学领域,王明贞与她的导师Uhlenbeck合作,在布朗运动理论与随机过程的普遍理论比较的基础上,于1945年推导出耦合振子系统布朗运动的任意随机变量的分布函数。这篇论文在其后40多年里成为所有后续讨论的标准。李政道与杨振宁对晶格气模型的严格推算在前文已有叙述,此处不再赘言。

在晶格动力学领域,黄昆于1951年提出了晶体中声子与电磁波的耦合振荡模式。1954年他与Born合著的《晶格动力学》“完善的总结了1954年以前晶格动力学的发展,其中有许多内容至今仍被正统理论保留为权威叙述”。沈吕九同他的导师Kohn在1960年提出Kohn-沈吕九方程,奠定了密度泛函理论的基础。

在光学及电子物理领域,1950年,吴健雄和Shaknov在双光子关联实验中使用了闪烁计数器。高锟在1966年证明用石英基玻璃纤维可长距离传递信息,打破玻璃纤维在早期只能短距离传信的理论难题。这篇文章被称作“1966年最具远见的论文”。1987年,肖敏、吴令安利用压缩光将信噪比提高了3Db,实现了超过散粒噪声极限的精确测量,这是干涉测量的一个重要成果。

在原子分子物理领域,李远哲发展了新一代的交叉分子束实验装置,对分子反应动力的发展做出了杰出的贡献。他于1986年发表了有关F+H_2反应动力学的详尽研究结果。

在基本粒子物理学领域,吴健雄、吴大峻以及李政道与杨振宁合作的多项成果在前文已有叙述,此处不再赘言。此外,Drell和颜东茂在1971年首先提出了Drell-颜东茂过程,该过程中产生的Z玻色子给研究Z玻色子到夸克的耦合提供了契机。

正如前文所述,《20世纪物理学》由英国物理学会与美国物理学会主编,欧洲和美国也的确是20世纪物理学的主要舞台。在这种背景下,尽管还有许多其他国家和地区的科学工作者也以卓越努力推动着20世纪物理学的前进,但他们在书中占有的分量显然要轻得多。显然,书中提及的华人物理学家是相对偏少的,这既与近代中国科学事业起步较晚有关,也反映出当时中西科研力量的现实差距。然而,少数华人科学家仍以卓越成果跻身其中,留下了中国学者在世界物理学史上的足迹。

值得注意的是,在所有被收录的华人物理学家中,杨振宁及其成果出现最频繁、涉及领域最广。这不仅显示了他在国际物理学界的突出地位,也充分表明,在西方主流物理学家和物理学史家的眼中,杨振宁是20世纪物理史上华人科学家的杰出代表。正如丁肇中所言:“中国积极吸收自然科学,由来至今,已届树人之年。国人在国际学坛上有建立不朽之功绩者,乃自杨振宁始。”

05

从杨振宁的科学遗产看物理学的未来

本文以《20世纪物理学》(三卷本)为主要线索,通过书中对杨振宁及其科学成果的引述,系统考察了杨振宁在20世纪物理学史上的地位和贡献。这项工作的目的是借助西方主流物理学史家的视角来理解杨振宁的科学工作在整个二十世纪物理学发展脉络中的位置,而非以此作为量化指标来评判科学家成就的高下。杨振宁本人也曾提醒国内的学人注意,“不要毫无根据地把一些并不存在的荣誉强加给中国科学家,自造一些科学术语,这样既不严肃也不能得到国际普遍的认同。”

《20世纪物理学》原书于1995年出版。就在这一年的5月初,美国费城富兰克林研究所向杨振宁颁发了北美地区最大的科学奖项——鲍尔奖(Bower Prize)。颁奖正式文告中的两段话,有助于人们更全面地理解杨振宁对20世纪物理学的贡献:

本奖金奖励他在规范场方面的研究工作。杨振宁的其他贡献包括弱作用宇称不守恒、统计力学、凝聚态物理和数学物理。他的一大片研究工作对二十世纪下半叶基础科学研究的广大领域产生了巨大的影响。杨振宁是获此奖金的第一位理论物理学家。他的研究工作为宇宙中基本作用力和自然规律提供了解释。

作为二十世纪阐明亚原子粒子相互作用的大师之一,他在过去四十年中深刻地重新塑造了物理并发展了现代几何。杨-米尔斯规范场理论已经与牛顿、麦克斯韦尔、爱因斯坦的研究工作并列,并且必然对未来的一代产生与这些学者们可相比拟的影响。

这段评语不仅概括了杨振宁在20世纪物理学中的奠基性作用,也预示了其科学遗产的强大生命力。当我们站在三十年后的今天回望,这些预言正被不断证实。据最新报道,2021年,诺贝尔奖委员会曾专门向杨振宁本人索要了关于杨-Mills理论的详细资料,这被学界普遍视作其有望第二次获诺贝尔奖的强烈信号。尽管此项殊荣最终未能实现,但相关事实表明,即使在杨振宁近百岁高龄之际,国际物理学界仍在追踪和重新评估他的理论贡献,为其工作的跨时代价值提供了一个有力的注脚。

杨振宁的科学思想将继续引领物理学与数学的前沿探索。杨–Mills 规范场论已成为粒子物理学标准模型的核心理论框架,统一了电磁相互作用、弱相互作用和强相互作用的描述。然而,引力相互作用尚未纳入该体系,这一“缺口”恰恰指明:寻求四种基本相互作用的统一,依然是21世纪理论物理的终极使命。与此同时,杨-Mills存在性与质量间隙问题被列为克雷数学研究所(CMI)千禧年七大数学难题之一,杨-Baxter方程在量子计算、拓扑量子场论等21世纪前沿领域的广阔应用前景,表明杨振宁的工作不仅奠定了物理学的基石,也为数学研究开辟了新的疆域。

杨振宁的研究范式将长期影响科学探究的方法和方式。作为理论物理学家,杨振宁的工作始终与实验密切相关,例如宇称不守恒的实验验证和磁通量量子化的观测确认,均体现了理论与实验的互动互证。他始终坚持寻找“与现象有直接简单关系的题目,或与物理基本结构有直接简单关系的题目”,这种对基本问题的执着追求,使之能够在众多物理学分支中都做出开创性贡献。他对物理学之美——特别是“对称性支配相互作用”的追求,不仅深刻洞见自然规律的美学秩序,更塑造了当代物理学的基本原则。

杨振宁的科学精神将持续推动中国科学的崛起。他树立了华人科学家在基础科学领域的标杆, 根本性地改变了世界对中国人科学能力的认知。他通过创建研究机构、引进国际学术资源、培养与提携青年人才,为中国物理学在制度建设上确立了规范化的发展路径、在学术生态上形成了良性循环。同时,他在多次重要科技决策中提出的前瞻性预判与思辨,至今指导着中国科技资源的分配部署,具有深远的战略意义。

科学史上,物理学理论的影响往往需要几十年甚至上百年才能充分显现。牛顿于1687年提出的万有引力理论最初仅通过行星运动解释获得部分验证,但直到1846年海王星的发现才最终得到决定性验证并被广泛认可。杨振宁的若干理论成果可能同样需要更长时间才能被完全理解和应用,但历史最终将给予他最公正的评价——他的科学遗产不仅属于20世纪物理学,更将长久地照亮21世纪乃至更遥远未来人类探索自然奥秘的征程。

作者黄庆桥系上海交通大学科学史与科学文化研究院教授,李芳薇系北京大学政府管理学院博士后,本文根据作者发表于《自然辩证法研究》(2019年第11期)的论文《杨振宁与20世纪物理学——基于〈20世纪物理学〉的实证研究》进行了较大修改与补充。

参考文献:

1.戴森:《杨振宁: 保守的革命者》,《深圳大学学报》 (人文社会科学版), 1999年第 4期,第13页。

2.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第1卷)》,刘寄星等译,北京: 科学出版社, 2014年。

Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,刘寄星等译,北京: 科学出版社, 2015年。

Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第3卷)》,刘寄星等译,北京: 科学出版社, 2016年。

3.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第795页。

4.施郁:《物理学之美: 杨振宁的 13 项重要科学贡献》,《物理》, 2014年 43(01),第 57-62页。

5.表1中人物排名按发表论文中的署名顺序,为行文方便,本文在具体阐述时将杨振宁列在首位。

6.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第1卷)》,第466~477页。

7.Yang, Chen Ning. "The spontaneous magnetization of a two-dimensional Ising model." Physical Review 85.5 (1952): 808.

8.弗里曼·戴森:《杨振宁教授70寿辰献辞》,丘成桐, 甘幼坪主编:《杨振宁——20 世纪一位伟大的物理学家》,桂林: 广西师范大学出版社, 1996年,第25页。

9.Yang, Chen-Ning, and Tsung-Dao Lee. "Statistical theory of equations of state and phase transitions. I. Theory of condensation." Physical Review 87.3 (1952): 404.

Lee, Tsung-Dao, and Chen-Ning Yang. "Statistical theory of equations of state and phase transitions. II. Lattice gas and Ising model." Physical Review 87.3 (1952): 410.

10.Yang, Chen-Ning. "Selection rules for the dematerialization of a particle into two photons." Physical Review 77.2 (1950): 242.

11.Yang, Chen-Ning, and Robert L. Mills. "Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance." Physical review 96.1 (1954): 191.

12.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第50页

13.Yang, Chen-Ning. "Integral formalism for gauge fields." Physical Review Letters 33.7 (1974): 445.

14.Lee, Tsung-Dao, and Chen-Ning Yang. "Question of parity conservation in weak interactions." Physical Review 104.1 (1956): 254.

15.Wu, Chien-Shiung, et al. "Experimental test of parity conservation in beta decay." Physical review 105.4 (1957): 1413.

16.Lee, Tsung-Dao, Reinhard Oehme, and Chen-Ning Yang. "Remarks on possible noninvariance under time reversal and charge conjugation." Physical Review 106.2 (1957): 340.

17.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第33页。

18.同上书,第28页。

19.Feynman, Richard P., and Murray Gell-Mann. "Theory of the Fermi interaction." Physical Review 109.1 (1958): 193.

Sudarshan, Eo CG, and R. E. Marshak. "Chirality invariance and the universal Fermi interaction." Physical Review 109.5 (1958): 1860.

Sakurai, Jun John. "Mass reversal and weak interactions." ⅡNuovo Cimento (1955-1965) 7.5 (1958): 649-660.

20.Lee, T. D., and C. N. Yang. "Theoretical discussions on possible high-energy neutrino experiments." Physical Review Letters 4.6 (1960): 307.

21.B Pontecorvo和M Schwartz最早提出了进行中微子束流实验的想法,他们正是利用了杨振宁和李政道的工作中所预期的物理结果。

22.杨振宁、李政道将中间玻色子取名为W。中微子实验的一个目标正是寻找W玻色子。今天人们知道,传递弱相互作用的正是中间玻色子,即

与,而它们都是规范场。

23.Christenson, James H., et al. "Evidence for the 2 π Decay of the Meson." Physical Review Letters 13.4 (1964): 138.

24.Wu, Tai Tsun, and Chen-Ning Yang. "Phenomenological Analysis of Violation of CP Invariance in Decay of and ." Physical Review Letters 13.12 (1964): 380.

25.詹姆士.W.克罗宁.:《杨振宁和CP不守恒》丘成桐, 甘幼坪主编:《杨振宁——20 世纪一位伟大的物理学家》,桂林: 广西师范大学出版社, 1996年,第8页。

26.Byers, N., and C. N. Yang. "Theoretical considerations concerning quantized magnetic flux in superconducting cylinders." Physical review letters 7.2 (1961): 46.

27.马克斯·德累斯顿:《试论物理学中的风格和品味》,丘成桐, 甘幼坪主编:《杨振宁——20 世纪一位伟大的物理学家》,桂林: 广西师范大学出版社,1996年,第184页

28.A 派斯:《基本粒子物理学史》,关洪、杨建邺等译,武汉:武汉出版社,2002年,第671页。

29.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第28~34页。

30.陆埮,罗辽复:《宇称不守恒发现半个世纪的回顾》,《科技导报》, 2007年第25卷第21期,第63-68页。

31.Feynman, Richard P., and Murray Gell-Mann. "Theory of the Fermi interaction." Physical Review 109.1 (1958): 193.

Sudarshan, Eo CG, and R. E. Marshak. "Chirality invariance and the universal Fermi interaction." Physical Review 109.5 (1958): 1860.

Sakurai, Jun John. "Mass reversal and weak interactions." ⅡNuovo Cimento (1955-1965) 7.5 (1958): 649-660.

32.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第29页。

33.同上书,第35页。

34.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第3卷)》,第795页。

35.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第116页。

36.Yang, Chen-Ning, and Robert L. Mills. "Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance." Physical Review 96.1 (1954): 191.

37.赵松年,路博,陈肯等.规范场与纤维丛:它的内容,方法和意义[J].物理学进展,2023,43(01):10-24.DOI:10.13725/j.cnki.pip.2023.01.002.

38.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第50页。

39.同上书,第68页。

40.Ne'eman, Yuval. "Derivation of strong interactions from a gauge invariance." Nuclear Physics 26.2 (1961): 222-229.

41.Hooft, Gerardus’T. "Renormalizable lagrangians for massive Yang-Mills fields." Nuclear Physics: B 35.1 (1971): 167-188.

Hooft, Gerardus’T. "Renormalization of massless Yang-Mills fields." Nuclear Physics: B 33.1 (1971): 173-199.

42.Weinberg, Steven. "Physical processes in a convergent theory of the weak and electromagnetic interactions." Physical Review Letters 27.24 (1971): 1688.

43.Arnison, Geoffrey TJ, et al. "Experimental observation of isolated large transverse energy electrons with associated missing energy at = 540 GeV." Physics Letters B 122.CERN-EP-83-13 (1983): 103-116.

Banner, M., et al. "Observation of single isolated electrons of high transverse momentum in events with missing transverse energy at the CERN pp collider." Physics Letters B 122.5-6 (1983): 476-485.

44.Arnison, G., et al. "Experimental observation of lepton pairs of invariant mass around 95 GeV/at the CERN SPS collider." Physics Letters B 126.5 (1983): 398-410.

Bagnaia, Po, et al. "Evidence for → e+ e− at the CERN pp Collider." Physics Letters B 129.1-2 (1983): 130-140.

45.Gross, David J., and Frank Wilczek. "Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories." Physical Review Letters 30.26 (1973): 1343.

Gross, David J., and Frank Wilczek. "Asymptotically free gauge theories. I." Physical Review D 8.10 (1973): 3633.

Gross, David J., and Frank Wilczek. "Asymptotically free gauge theories. II." Physical Review D 9.4 (1974): 980.

46.Politzer, H. David. "Reliable perturbative results for strong interactions?" Physical Review Letters 30.26 (1973): 1346.

Politzer, H. David. "Asymptotic freedom: An approach to strong interactions." Physics Reports 14.4 (1974): 129-180.

47.Georgi, Howard, and Sheldon L. Glashow. "Unity of all elementary-particle forces." Physical Review Letters 32.8 (1974): 438.

48.高策,刘国岚:《世纪之理论:杨—米尔斯规范场》,《科学技术与辩证法》,1999年第2期,第39-45页。

49.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第43页。

50.同上书,第111页。

51.Yang, Chen-Ning. "Some exact results for the many-body problem in one dimension with repulsive delta-function interaction." Physical Review Letters 19.23 (1967): 1312.

52.Baxter, Rodney J. "Partition function of the eight-vertex lattice model." Annals of Physics 70.1 (1972): 193-228.

53.张奠宙:《杨振宁和当代数学》,《科学》,1992年第3期:,第2页。

54.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第1卷)》,第479页。

55.杨振宁本人曾于1992年接受张奠宙的采访时谈到:“我倒是觉得我自己认识杨-Baxter方程的重要性太晚了一些,在整个70年代没有继续去研究它。即使我自己没有时间,至少应要年轻人去做。结果是延误了十几年。”

56.Faddeev, Ludvig. Integrable models in 1+ 1 dimensional quantum field theory. No. CEA-CONF--6565. CEA Centre d'EtudesNucleaires de Saclay, 1982.

57.本书第一卷,415页也提到了吴茂昆、朱经武关于高温超导体工作,但未直接出现两位科学家的姓名。

58.Ming Chen, and George Eugene Uhlenbeck. "On the theory of the Brownian motion II." Reviews of Modern Physics 17.2-3 (1945): 323.

59.Huang, Kun. "On the interaction between the radiation field and ionic crystals." Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. Vol. 208. No. 1094. The Royal Society, 1951.

60.Born, Max, Kun Huang, and M. Lax. "Dynamical theory of crystal lattices." American Journal of Physics, 1955.

61.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第298页。

62.Kohn, Walter, and Lu Jeu Sham. "Self-consistent equations including exchange and correlation effects. “Physical Review 140.4A (1965): A1133.

63.Wu, Chien-Shiung, and Irving Shaknov. "The angular correlation of scattered annihilation radiation." Physical Review 77.1 (1950): 136.

64.Kao, K. C., and George A. Hockham. "Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies." Proceedings of the Institution of Electrical Engineers. Vol. 113. No. 7. IET Digital Library, 1966.

65.Laurie M Brown, Abraham Pais, Brian Pippard:《20世纪物理学(第2卷)》,第131页。

66.Xiao, Min, Ling-An Wu, and H. Jeffrey Kimble. "Precision measurement beyond the shot-noise limit." Physical Review Letters 59.3 (1987): 278.

67.Butler, L. J., E. J. Hintsa, and Yuan-Tseh Lee. "Bond selective photochemistry in CH2BrI through electronic excitation at 210 nm." The Journal of Chemical Physics 84.7 (1986): 4104-4106.

68.Drell, Sidney D., and Tung-Mow Yan. "Massive lepton-pair production in hadron-hadron collisions at high energies." Physical Review Letters 25.5 (1970): 316.

69.丁肇中:《杨振宁小传》,《杨振宁文录》,海口:海南出版社,2002年,第1页

70.74.杨建邺:杨振宁传[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店出版社,2012年,第331页.

71.该奖金于1994年末宣布,1995年5月颁发。

72.马中骐:《杨振宁教授荣获富兰克林奖章和鲍威尔奖──杨-米尔斯规范场理论简介》,《物理》,1995年第8期,第458-462页。

73.CMI: Yang-Mills & the Mass Gap. https://www.claymath.org/millennium/yang-mills-the-maths-gap/

74.杨建邺:杨振宁传[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店出版社,2012年,第401页

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号