导读

本文旨在探讨战后美国科技政策的纲领性文献——《科学:无止境的前沿》(以下简称《前沿》)的缘起。这是笔者就江晓原教授关于美国科学政策系列文章中的相关叙事所撰写的第二篇文字。上一篇发表在2025年11月1日的《知识分子》公众号,标题为 “《科学:无止境的前沿》与美国科学基金会成立前后的是是非非”(以下简称《是是非非》)。

作者 | 李宁(美国东华盛顿大学政治学与公共政策系)● ● ●

01

为什么说《前沿》是战后美国科技政策的纲领性文献?

如果要挑选一部对美国战后科技政策影响最为深远的著作,那么大多数从事科技政策研究的学者都会同意,它一定是范内瓦·布什(Vannevar Bush)1945年提交美国总统的《科学:无止境的前沿》(Science: the Endless Frontier,以下简称《前沿》)这份报告。该报告最初由国家印书局出版发行,后被数次重印,并被译成其它文字出版,中文译本就不止一种。

前沿英文版

前沿中文版和日文版

说到《前沿》的历史地位,很多人会立刻联想到它倡导成立一个联邦机构(即后来成立的美国国家科学基金会, National Science Foundation, NSF)以支持基础研究,它还为未来的NSF设计了组织架构和资助方式。不过,由于立法延宕,1950年成立的NSF并未完全实现《前沿》中勾画的组织设想。事实上,《前沿》作为纲领性文献的定位,更基于其蕴含的深刻而天才的思想。《前沿》论述了基础研究的重要作用,提出了从基础研究到应用研究再到开发的线性模式,强调了基础研究对国防、人民健康和经济增长的关键意义。《前沿》全面阐述了政府与科学之间的关系,主张政府有资助基础研究的义务,但没有控制科学的权力,基础科学的繁荣来源于科学家的自由探讨。它还突出了教育和人才对科学研究的重大意义。

《前沿》出版80年来,学者们对其所蕴含的基本思想的论证、阐释、引申和挑战从未中断,而这些正是一部文献之所以称为纲领或者经典的主要特征。在中国享有盛名的巴斯德象限的提出者Donald Stokes教授把《前沿》称为圣典。上世纪90年代,在哥伦比亚大学举办了众多科技政策著名学者参与的纪念《前沿》出版50周年研讨会。会议录的引言部分把《前沿》称为美国科学政策的圣经。《美国科学家》(American Scientist)杂志在1999年第6期发表的“影响20世纪科学的100本书”一文,分门别类地列出了上个世纪对科学产生重大影响的专业典籍、科普作品、科学家传记、科学史著作等,《前沿》是唯一上榜的科技政策类书籍。

西湖大学校长施一公曾评价道:“范内瓦·布什是一位传奇科学家,他帮助美国在20世纪奠定了世界科技霸主的地位,他写的报告《科学:无尽的前沿》不仅是其科技思想的集中体现,而且是一份真正意义上得到执行的蓝图规划。” 普林斯顿大学科学史家Angela Creager教授说:“范内瓦·布什的《科学:无尽的前沿》仍是理解美国人如何看待基础研究,为何愿意为其出资,以及期望得到何种收益的准绳。”

由于《前沿》的重要历史地位,关于这份报告的缘起,一直是研究科技政策史的专家学者们感兴趣的话题。

02

江晓原教授笔下与《前沿》相关的叙事

笔者所作《是是非非》一文,就江晓原教授发表在《文汇报》的“美国是因为重视基础科学而强大的吗?”和《读书》上的“美国的‘基础科学堡垒’是怎样沦陷的?“两篇论述美国基础研究政策的文章中提到的相关史实提出质疑。事实上,就这个话题,江教授还陆续在《晶报》、《第一财经》等有影响的媒体上发表了一系列文章。

这里是一个江教授相关文章的目录 (以下用江文1,江文2,来指代具体文章):

1.江晓原:百年后重新审视,技术与科学是两个平行系统》(《文汇报》2021年8月5日

2.江晓原:美国是因为重视基础科学而强大的吗?《文汇报》 2021年11月13日

3.江晓原:美国因为重视基础科学而强大?20世纪最大的战略欺骗,《第一财经》2022年1月12日

4.江晓原:一篇文章何以伤害了“一些人士的感情”. 《晶报》2022年6月27日

5.江晓原:为什么说美国不重视基础科学?《晶报》2022年6月27日

6.江晓原:无尽的前沿”公案揭秘(上):美国重视基础科学吗?《第一财经》 2024年9月17日

7.江晓原:“无尽的前沿”公案揭秘(下):基础科学堡垒的沦陷,《第一财经》2024年12月-24日

8.江晓原、穆蕴秋:美国的“基础科学堡垒”如何从内部沦陷 《读书》2025 年08期(《知识分子》2025年8月8日全文 转载)

在这些文章中,江教授反复提到《前沿》出台后的遭遇和美国科学基金会成立的过程。在他充满感性的笔调下,《前沿》在1945年只是内部交流的印刷品,到了1960年才作为冷战期间美国的最大的战略欺诈手段公开出版发行;当时的杜鲁门总统对这份报告毫无兴趣,弃之于房间角落;由这份报告建议成立的美国科学基金会(National Science Foundation, NSF)在国会的立法过程也遭冷遇,投了5年都不能通过,最后是通过特殊程序才在五年后的1950年勉强完成立法。江教授还引用NSF成立后第一年的拨款只有面包屑一般的15万美元,来证明美国并非真的重视基础研究。

这些说法既有“艺术加工”的成分,又有惊世骇俗的主张,很抓读者眼球。但是,这些说法缺乏史料的支持,不能成立。

笔者在《是是非非》一文里,引用大量文献资料,厘清史料,力图纠正江教授的上述言论中的错误,呈现给读者一个真实可信的历史叙事。笔者论证后所得出的结论是,《前沿》在1945年即已经公开出版发行,所谓经过了15年后才作为冷战时期战略欺诈公开出版的说法缺乏依据;杜鲁门总统对成立NSF一事热心推动,尽管他在基金会主任产生程序上与布什的主张具有重大分歧并曾于1947年否决过成立NSF的法案,但他一直积极倡导政府应该大力支持基础研究的理念;成立科学基金会的提案在国会经历了5年漫长的立法过程,并不是因为国会议员对此缺乏兴趣,而应归因于政策设计上的分歧和由此引发的激烈争论和讨价还价;国会的立法过程一直遵循了正常的制度规定,并未采用任何特殊程序。至于所谓面包屑一般的15万美元,只不过是NSF成立后物色基金会主任和理事会成员等筹备过程中的行政花费,并不包含对研究项目的资助。

由于篇幅所限,《是是非非》一文没有涉及关于《前沿》报告的起源问题,这正是笔者写作本文的理由。对于《前沿》的起源问题的描述,在江教授的文章反复出现,见江文2和江文3等。例如,在江文2的 “重回《无尽的前沿》历史现场”标题下,作者写道:

第二次世界大战快要结束的1944年某日,美国总统罗斯福将科学官员布什(Vannevar Bush)叫到办公室,两人有这样一番问答:

罗斯福:战后,科学会怎么样?

布什:它会脸朝下摔在地上。

罗斯福:我们该怎么办?

布什:我们最好尽快采取点什么行动。

这番问答是布什后来告诉别人的。1944年11月17日,罗斯福书面要求布什提交报告回答四个方面的问题,布什随即任命了四个委员会,让每个委员会分别向他提交报告。布什挑选各委员会成员时秉持精英主义理念,独断专行。四个委员会的报告交上来之后,布什为每个报告撰写了提要,以此构成提交给总统阅读的报告,而将各委员会的四份原初报告,连同他交代四个委员会成员构成的简要报告,作为附录。

江教授把布什称为科学官员,说他独断专行,按照精英主义理念挑选委员会成员。这些描述的语气给人感觉有点负面。笔者阅读时顿感诧异。独断专行是主观判断,姑且不论。说到精英主义理念,难道选择委员会成员的时候,应该放弃精英,而去找平民百姓来写那几个分报告吗?

更令笔者感到诧异的是,同样的历史叙事,到了江文6,画风突变。江教授写道:

眼看杜鲁门对他的报告毫无兴趣,布什转而向媒体兜售他的报告,收到了一些“非常卓越”“划时代的报告”之类的溢美之词,让他聊以自慰。但是布什为了炒作他的报告,还真是胆大妄为,已接近“假传圣旨”的地步。他绘声绘色地告诉别人,在1944年某日,罗斯福总统曾将自己叫到办公室,总统和他有这样一番问答:

罗斯福:战后,科学会怎么样?

布什:它会脸朝下摔在地上。

罗斯福:我们该怎么办?

布什:我们最好尽快采取点什么行动。

布什关于自己和总统会谈的说法,连他的传记作者扎卡里(G. P. Zachary)都信了,在布什的传记《无尽的前沿:布什传》(Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American Century)中记下了上面那段问答。而事实上,布什和罗斯福总统之间根本不存在这样一次会谈,他们只是书面交换了意见。不过罗斯福让他提交一份报告总算是实有其事。

如此一来,兹事体大。江教授在这里指控,布什杜撰了自己跟罗斯福对话的场景,目的是炒作自己的报告。读者们读到这里的描述,多半会对布什产生更加负面的看法。一个科学官员,竟敢“假传圣旨“,岂不是无法无天了。

遗憾的是,对于布什伪造与总统对话这般严厉的指控,江教授没有给出信息来源。当然这不能怪江教授,网络文章乃至一般报刊文章并没有要求提供文献来源的传统。

但这终究提出了一个值得探讨的问题。

03

布什为了炒作自己的报告而“假传圣旨”吗?

如果说布什是为了炒作自己的报告而“假传圣旨”的话,那么这个对话一定是布什自己在1945-1950年公开并广而告之的。这一判断的依据,是认定布什炒作其报告的目的,是实现自己的抱负,早日成立NSF 。不过,笔者没有查到这五年期间公开出版的文献里记载了这段对话。

事实上,关于《前沿》的起源,或者说罗斯福总统写信要求布什对战后美国科学发展提出建议这件事儿的起因,在美国也是不少历史学者感兴趣的话题。就笔者所见,早期的文献里,不少学者相信,是布什本人提出相关要求,并起草了信件,然后交给罗斯福签字的。后来,随着史料的发掘,出现了两条线索的叙事。一条线索是研究者通过阅读当年有关人士的往来信函而考证出的大致来龙去脉;另一条则来自布什本人多年后接受的访谈。

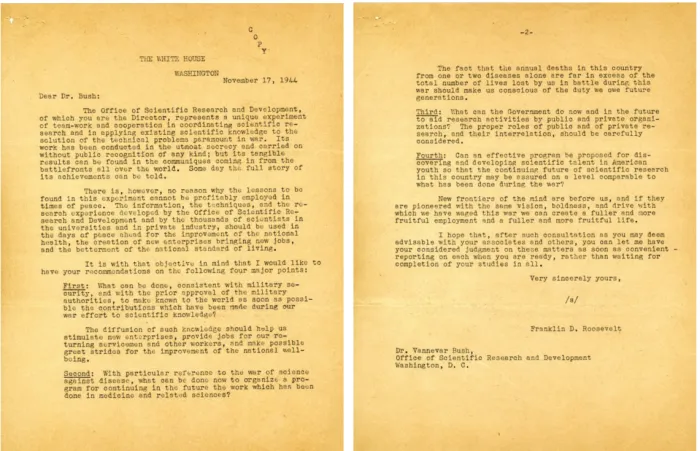

第一种的线索串起的叙事是这样的。1944年10月,美国对外经济管理局的法律总顾问Oscar S. Cox跟罗斯福总统的私人顾问Harry Hopkins商议,认为可以建议罗斯福书面要求布什提供一份关于战后科技发展的报告。Cox起草了这封信,其内容主要是要求布什提供一个清单,列出二战时期美国取得的国防科技成果中哪些可以在战后用于民生。Cox在10月24日带着草拟的信去见布什,布什和OSRD的法律总顾问Oscar M. Ruebhausen读后对这封信做了比较大的修改。这封信经过布什等人的修改,主题变成了罗斯福要求布什回答战后美国科学如何发展的四个问题。他们共同说服Harry Hopkins,让他等到11月7日的总统大选结束后再把信交给罗斯福。大选的结果是罗斯福获得第三个总统任期,布什等人起草的信件随即被呈上去,罗斯福很快于11月17日就在这封信上签上了名字。这就是那封著名的催生了《前沿》报告的信件。

1944年11月7日罗斯福写给布什的信的复件

第二条线索则来自于布什本人多年后的回忆。1969年10月,刚刚上任NSF主任三个月的William D. McElroy去MIT拜访布什,并作正式访谈。访谈内容发表在1970年NSF新创的出版物Mosaic第1卷第1期上。访谈中,McElroy询问布什关于罗斯福那封信的起源的问题,应答原文如下:

McElroy:Would you care to reminisce about the historical factors leading up to Presi dent Roosevelt's letter to you concerning the future of science in this country and your relations with him as head of the Office of Scientific Research and Development?

Bush:You know, a lot of the things Roosevelt took up with me were handled in an extraordinarily offhand way. As I remember after all the years, we were talking one day and he said, "What's going to hap- pen to research in scientific subjects in this country when the war is over?" And I said, "As far as I can see now, Mr. President, it's going to fall flat on its face." And he said, "Well, you'd better make me a report on it." That's all there was to it.

译成汉语大致如下:

McElroy:您是否愿意回顾一下,哪些历史因素促成了罗斯福总统致函于您,谈及本国科学未来的发展?同时,也请您谈谈,作为科学研究与发展局局长,您与总统之间的关系。

布什:众所周知,罗斯福总统与我所讨论的许多事务,往往是以极为随意的方式进行的。根据我多年后的回忆,有一次我们谈话时,他问道:“战争结束以后,本国的科学研究将会如何?” 我答道:“据我目前所见,总统先生,它将会一败涂地。” 总统说:“那么,你最好就此向我提交一份报告。” 事情的开端便仅此而已。

布什所回忆的这段对话,经过G. Pascal Zachary加工修饰,放进了他所著《布什传》第十章的开头。也就是江教授引用并指控布什伪造的版本。

这段非正式对话是否是布什伪造的呢?参与对话的当事人都早已离世,应该无法确证了。不过,以布什跟罗斯福总统之间建立的良好工作和私人关系而论,这样一段对话是很有可能发生过的。二战期间布什和罗斯福之间的关系,特别是他们之间的默契和相互信任,历来被视为一段佳话,有人甚至认为这是美国赢得战争的关键因素之一。这在江教授数篇文章里提到的《布什传》里有详细的描述。布什去世后《纽约时报》(New York Tims, 1974年6月30日)所发的讣告里,还特意提到布什是能够直接接近总统的人,尽管他很少使用这张王牌。顺便说一句,布什和杜鲁门总统之间的私人关系则是另一个极端,在杜鲁门接任总统后他们本来相处融洽。但不久,因为种种原因,杜鲁门疏远了布什。

或许是考虑到罗斯福与布什的关系,《布什传》未加怀疑地引用了布什接受访谈所讲出的这个对话(尽管做了艺术加工),学术期刊《Historical Studies in the Natural Sciences》2021年刊登的“范内瓦·布什的陨落” (The Fall of Vannevar Bush)一文也采信了这一说法。

研究NSF历史的专家J. Merton England在其著作《A Patron for Pure Science: The National Science Foundation's Formative Years, 1945–1957》中曾引述科学家Palmer Putnam和布什的特别助理Carrol Wilson在1944年12月有关罗斯福那封信件的往来通信。Putnam问Carroll,那封信是否系布什起草?是否出自布什对罗斯福的请求?布什对这封信是否持欢迎态度?布什是否打算按照罗斯福的要求去回答那些问题?Wilson很快复信表示,那封信既不是布什写的,也并非出自布什向罗斯福的请求,但布什在那封信送到总统那里有机会读到草稿,提出了修改意见,这些修改意见均被采纳;布什对这封信持欢迎态度,正在组织相关研究来回答总统的问题。两人之间的往来信函所提供的信息似乎与当时大众普遍持有的布什本人才是这封信的始作俑者的猜想不符。但England也指出,或许布什本人曾经向罗斯福提过相关的建议而Wilson并不知晓。

依笔者所见,这两条线索串起的叙事非但不冲突,而且极有可能相辅相成。比如,也许因为有了布什和罗斯福之间的非正式对话,布什才会敏捷地抓住了为罗斯福起草信件的契机,把自己的意愿写进信里;也正因为有过这个非正式的对话,罗斯福才会爽快地同意在那封为他起草的信上签上自己的名字。

不管怎样,所谓布什与罗斯福的对话,最早公开出现在1970年的出版物上。在此之前的关于NSF起源的文献,并没有提到这个对话。既然如此,说布什在1945-50年间为了炒作他的报告,胆大妄为,假传圣旨,大肆传播这段“子虚乌有”的对话,恐怕缺乏依据。

人文和社会科学领域的研究者,特别是从事史学研究的学者,应该知道民国时期的大师赵元任在他的高足王力先生的论文上写下的批语:“言有易,言无难”。据说,王力以此为终身座右铭,成为一代语言学大师。其实,“言有易,言无难”所包含的道理已经超越了语言学,而广泛适应于社会和人文科学领域。的确,在学术研究和逻辑推理中,肯定存在某个历史事件的证明相对简单,而否定其存在的证明则需要更深入的考察和证据。笔者认为,这一原则也适用于我们如何对待布什与罗斯福的这段对话。

04

布什其人

行文至此,读者或许会说,这一篇文字跟笔者的上一篇一样,都是在一些细微末节上的考证。这些考证,并不能推翻江教授那些文章里的所有重要观点。实话实说,笔者并不赞同江教授文章里的大部分重要观点,但也承认江教授有些主张还是很有洞见的。至于为什么要在意历史细节,笔者在上一篇文章的最后已经有所解释。

本篇考证《前沿》报告的缘起,除了厘清史实外,还有在中文读者群里还布什一个公道的考量。江教授的系列文章的叙事里,对布什有些负面评价,还指控他“假传圣旨”,笔者认为有失公允。

江教授把布什称为科学官员,似乎也说得过去。彼时,布什担任美国二战期间成立的科学研究与开发办公室 (the Office of Scientific Research and Development,OSDR)的主任。OSRD作为政府资助科学研究的一大渠道,负责分配资源,支持大学的研究项目。二战期间,OSDR资助了6000多名科研人员的研究项目,并取得了巨大成功。比如, MIT的放射实验室开发的雷达。此外,布什还是成功开发出原子弹的曼哈顿工程的组织者。这些成就,展现了布什卓越的领导才能。

但“科学官员“一词远远不能概括布什一生的成就。除了担任过政府公职之外,布什还是一名杰出的科研工作者。1919年到1938年,他长期任教于麻省理工学院,担任电子工程教授,后来担任系主任,副校长。被后人誉为“信息论之父”的香农就曾是他指导的学生。著名华裔学者顾毓琇也曾师从布什。布什在科学研究上的成就是惊人的,被认为是信息技术多个领域具有远见的先驱性人物。1931年,他设计出世界上第一台模拟电子机械计算机的微分分析机。他在1945年发表的论文 “As We May Think”中提出了微缩摄影技术和麦克斯储存器(memex)的概念,启发了后来的鼠标技术和超文本技术,为数字计算机和搜索引擎的开发做出了开创性贡献。杰出的科研成就使得布什在1934年44岁的时候即当选为美国科学院院士。布什还是个杰出的工程师。他一生挚爱发明创造,拥有100多个专利。布什还是个商业领域的创业者,他在1920年代和几名物理学家合作,开发了一种新式电源产品,并创立了Raytheon(雷神)公司。该公司后来称为全球著名的国防承包商。

布什取得的多方面的成就,对普通人而言,单独任何一个方面都足以自豪一辈子。布什一生多次获得国家科学和公共服务方面的奖项。说他独断专行,或许他的性格导致的行事方式有武断和严厉的成分。但是,说他胆大妄为,“假传圣旨”,则实在会对布什的声誉带来伤害。

05

结语

行文至此,读者或许会说,这一篇文字跟笔者的上一篇一样,都是在一些细微末节上的考证。这些考证,并不能推翻江教授那些文章里的所有重要观点。实话实说,笔者并不赞同江教授文章里的大部分重要观点,但也承认江教授有些主张还是很有洞见的。至于为什么要在意历史细节,笔者在上一篇文章的最后已经有所解释。

江晓原教授是笔者素来敬重的学者。他是国内著名的科学史家,尤其在其本行天文学史专业卓有成就,蜚声海内外。此外,江教授在性学、科学文化等研究方向也颇有建树。近年来,江教授的研究兴趣进一步扩展到了科技政策领域,且笔耕不辍。笔者作为科技政策领域的研究者,对于江教授这样重量级学者加入研究队伍,是十分欣喜的。

学者之间的质疑与反驳,是正常的学术交流。凭心而论,以江教授学术覆盖面之广泛,对于一些细枝末节有所疏漏,似乎也可以理解。令笔者错愕的是,在江文4里,江教授把对他的文章提出质疑的学者称为“找茬的”,其坚定捍卫自己学术观点的心情,固然可嘉,但作如此称谓,似乎不妥。笔者在此强调,本人评述江教授关于美国科学政策的系列文章中的有关叙事,绝无“找茬”的意思。笔者唯一的追求,是寻找历史真相,厘清相关史实,给一般读者和后继研究者们提供可信的叙事。

江教授以科学史为主业,接受的史学研究训练远胜笔者。也许江教授掌握了笔者无缘见到的史料,足以支撑他的那些被笔者质疑的叙事。 是否如此,因为江教授的文章发表在报刊和网络媒体,没有给出相应的参考文献来源,笔者难以判断。

笔者诚挚地欢迎江教授拿出令人信服的史料,指出本人在历史梳理上的疏漏。在捍卫他的那些叙事的同时,也给笔者一个学习提高的机会。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号