阅读:0

听报道

撰文 | 蒋海宇

责编 | 程莉 陈晓雪

“中国对艾滋病的认知太落后了。欧美国家五年前就开始谈PrEP(暴露前预防),而我们现在很多人都还不知道PEP(暴露后预防)是什么。”流逝对我说。我们坐在一个鸡尾酒餐吧里,光线昏暗,周围放着轻节奏的音乐。

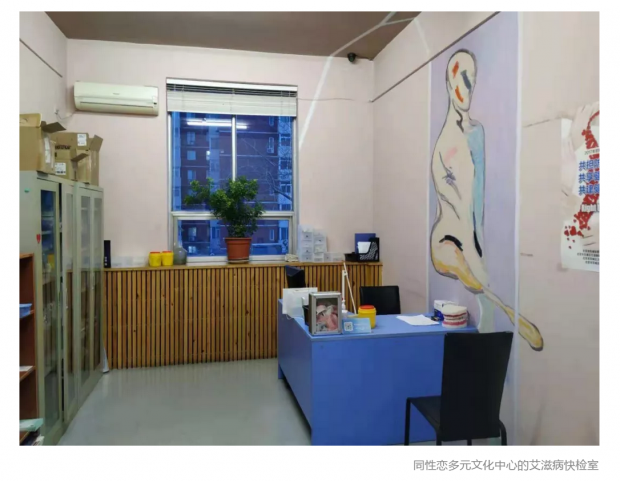

这个餐吧是整个同性恋多元文化中心的一小部分。除了餐吧,活动中心还有夜店、艺术展览馆、社群活动室,以及艾滋病快检室。流逝是这个活动中心的管理人员。

去找流逝那天,艺术展览馆正在举办中国乌拉圭建交30周年纪念展,陈列的作品一半来自乌拉圭艺术家,另一半来自中国艺术家。流逝一边介绍这些作品,一边带我认识策展人。展厅和茶歇厅里挤着不少观众,并不都来自同性恋群体。

“这个展和同性恋没什么关系。我们希望能做得更多元,不把自己限制在同性恋文化里。”流逝说。

逛完艺术展,我们在鸡尾酒餐吧坐下。

见面之前,我通过朋友知道,流逝是一位HIV感染者。

“你看上去不像生病的样子。”我说。

“除了每天要吃药,肠胃不舒服以外,我的生活质量和普通人没有太大区别。”他说。

艾滋病不是绝症,是慢性病

严格地讲,流逝并没有患艾滋病,只是感染了HIV病毒。HIV病毒进入身体后,会不断攻击我们身体的免疫系统,尤其是CD4细胞。

CD4细胞是我们身体的哨兵,在病毒入侵时,负责向免疫系统发出入侵警告。HIV放倒CD4细胞后,免疫系统失常甚至崩溃。此时,其他病毒就能畅通无阻地进入、攻击身体。没有人是因为感染HIV本身而死,感染者只会因为免疫系统崩溃后次生的炎症、恶性肿瘤等疾病而死。艾滋病,即获得性免疫缺陷综合征,是感染HIV后,病情恶化的最后阶段。

目前还没有治愈艾滋病的药物,但存在预防性的阻断药,可用于高危行为发生的前后。目前,欧美一些国家开始采用暴露前预防(PrEP)。PrEP类似于常规避孕药,每日长期服用,可以大幅降低高危人群传染艾滋病的几率(对于性传播,传染率降低90%;对共用针管传播,降低70%)。PEP,即暴露后预防,在高危行为后72小时内服用抗逆转录药物(ART,其实就是治疗艾滋病使用的药物)一个月,可大幅降低感染几率。

2012年,流逝检测到自己感染艾滋病时,身体里的CD4细胞几乎要被HIV病毒攻击得差不多了,每微升血液里只有2个CD4细胞(正常的数值为500至1500)。因为幸运,流逝没有遭受严重的机会性感染。由于发现已晚,感染无法避免,但服用抗逆转录药物(ART)到现在,流逝血液里的CD4细胞回到了正常范围,在700个每微升左右。

最初得知检测结果,流逝以为自己没多少年可活了,但随着了解到更多关于HIV的知识,他才发现朋友间的传闻和网络上的很多相关的信息并不真实,比如,感染了HIV是不是就是绝症。

据研究人员在《柳叶刀》上发表的论文,一个二十岁的年轻人如果在2008年后感染了HIV,并开始坚持服用ART药物,那么平均地,他的寿命大概在78岁左右——和正常人相差无几。抗逆转录药物在90年代就已经被研制和使用,但其药效是在后来不断提升的。“所以这个寿命估计不是统计数值,而是根据目前医疗情况做的预测。”清华大学艾滋病综合研究中心主任张林琦补充道。

当然,ART也有不起作用的时候。

“ART药物对某些患者没那么有效,绝大多数是因为患者两天打鱼三天晒网不好好吃药造成的。只要你认真吃药,HIV病毒的复制基本都能被抑制住,治疗效果很好。” 张林琦解释道。

目前,艾滋病药物分为一线药,二线药和三线药。一线药是首先被考虑的药物,效果最好,当患者对一线药产生了耐药性,就会开始服用二线药。如果对二线药耐药,患者则需服用三线药。中国免费发放一线药和二线药,但不免费发放三线药。由于三线药极为昂贵,也催生出了海外代购行业的出现。

需要注意的是,艾滋病的耐药性主要源于患者药物依从性不好。“现在使用的三联药包含三种不同药物,针对病毒复制的两个甚至三个阶段。即使病毒在一个阶段出现突变,也不会出现多重耐药。如果不按医生嘱咐吃药,给病毒多重突变的机会,一线药二线药就可能不再起作用。”张林琦再次强调按时服药的重要性。

艾滋病已经不再是可怕的绝症,而成为需长期服药的慢性病。“所以,我们现在面临的最大问题,不是健康问题,而是社会歧视。”流逝说。

红丝带学校:歧视催生的公益

在山西临汾,有中国唯一一所艾滋病患儿学校:红丝带学校。这所学校的存在本身,没有任何值得骄傲的地方,它的学生,是那些遭到正常学校歧视,没有办法上学的孩子。

虽然母婴阻断技术使感染HIV的孩子不断减少,但该技术在2000年初尚未普及,我国的母婴阻断技术也在发展,所以依然有少量幼儿感染者存在。今年,一些医院的母婴阻断成功率已达100%,留下血液和性传播成为主要的HIV传播方式。

山西红丝带学校/中国日报

红丝带学校的前身是一个传染病医院。孩子没有学上,医生护士就轮流去教他们知识。最初只有4名学生,后来不断增加,规模渐渐大了起来,也获得了小学教育资质。小学毕业后,没有普通初中愿意接受他们,学校又想办法获得了初中教育资质。同样的原因,又催生了红丝带高中。在艾滋病社群里流传着这样一个黑色笑话:“你们以后还要办所红丝带大学吗?还要办一所红丝带企业吗?”

一次,这些孩子一起录一个电视节目,让这些孩子到所谓的“健康学校”体验一天。“最终这件事流产了,因为那个学校的家长联名写信说如果这些孩子来了,那他们就全部请假。甚至有些人威胁说要退学。”流逝说这句话时面无表情,像是早已习惯。

2017年,第一批红丝带学生参加了高考,16名考生中有15名被大学录取。目前,这些学生的身份被严格保密。他们小心翼翼地隐藏自己,消失在人海里。

进入社会以后,如果他们避开公务员、事业单位,也能找到工作。目前,《公务员录用体检通用标准(试行)》规定,艾滋病患者健康状况不合格,无法作为公务员被录用。感染HIV者也无法做机长或者空乘人员。事业单位和国企也会体检,并通过间接方式劝退HIV感染者。

“但一些人真的非常无聊,会去曝光携带者的病情,导致很多人害怕吃药,或者害怕别人看到药瓶。我每次去领药的时候,都能看到许多病人拿着自己的药盒,把领到的药倒进去”,流逝说,“我大概经历过三、四个案例,就是当事人吃药被别人看到,导致休学;休学后成绩掉下去,又被逼着退学。”

不愿做手术的医院

按理说,医生应是最了解HIV真实状况的人。如果有任何歧视,我们很难想到它们来自于医生——毕竟医生的职务是帮助患者缓解病痛,而非加剧他们的病痛。患者常常是在最虚弱的时候,才会选择到医院求助。在这样的状态下遭到歧视被拒之门外,其中的无力可想而知。

HIV感染者遭受医疗歧视最著名的事件,是2012年发生的“小峰事件”。肺癌患者小峰在术前血检中被发现携带HIV病毒,被天津肿瘤医院拒绝提供进一步治疗。之后,小峰隐瞒自己携带HIV的事实,在另一家医院接受了手术。

小峰在术后告诉医生自己有艾滋病,如果出现职业暴露,赶快吃阻断药还来得及。医生非常愤怒,医院也在手术结束的两周后让小峰出院。此次事件直接导致了天津《医疗机构接诊可疑HIV/AIDS患者处置流程(试行)》的施行,规定非HIV相关疾病和HIV相关外科系统疾病(有创诊疗)需在首诊医院治疗。

6年后的今天,依然有HIV感染者被医院拒之门外。

流逝今年就目睹了数起。其中一起,是关于一个小腿骨折的朋友兴欣。兴欣开始去了家骨科医院,在开刀前被发现感染了HIV。医生在血检完告诉兴欣,说他们医院治不了,得转院。兴欣去了医生说的那家医院,坦白自己感染HIV,以及需要转院的情况。很自然地,他被拒绝了,理由也是医院解决不了,他需要去传染病医院。兴欣转了三家医院,浪费了三四天时间,终于在传染病医院做了手术。

问题是,传染病医院没有办法解决艾滋病患者的所有问题。传染病医院不具备很多科室,也缺少一些器材和专家资源。“传染病医院也在努力解决这些问题。他们最后只能在需要的时候买器材、买设备,然后在外院请愿意做手术的专家来做。”流逝说。

从歧视到歧视

从就医到就学,到就业,再到感染者自己、感染者的家庭,中国艾滋病感染者遭受的歧视是一个链条,而这个链条又形成了一个闭环。要打破任何环节,都非常困难。

很多感染者害怕家庭和周围人的歧视,不得不隐藏自己的真实状况。检查HIV不要钱,但查病毒载量要钱,通常每次花费在1200元左右。这并不是一笔小花销,2017年中国人均可支配收入也才月均2164元。很多年轻感染者,尤其是心智尚未成熟的大学生,因为不敢寻求帮助,在就医的第一步,就因为恐惧而孤立无援。各地疾控中心虽然有免费的艾滋病检测服务,却无法提供检测后的重要帮助。

“去哪领药?去哪做血检?CD4指标是什么意思?去哪个医院?哪个医生靠谱?我当时一无所知,也查不到相关信息。到现在疾控中心也没有类似的服务。”流逝说。到现在,感染者若想知道更详实的信息,以及获得更全面的帮助,最佳途径任然是寻找当地NGO。

因为免疫系统崩溃会引发癌症和其他疾病,艾滋病病人买不到重疾险、医疗险和人寿保险也许还情有可原。可意外险将HIV携带者纳入免责条款中,就是赤裸裸的歧视了。到目前为止,只有极少数保险对HIV患者有效,且比一般保险昂贵。

“歧视不光来自社会,也来自HIV携带者自己。”张林琦的这句话,也得到了流逝的印证。当流逝谈到美国的艾滋病患者社群时,一种钦羡不由自主地流露出来。他看到别人在社交软件上公开说自己是HIV病毒携带者,说自己是PrEP的使用者,说自己是PEP的使用者,或者说自己不使用阻断药,只使用安全套。他也看到HIV携带者公开表示自己对艾滋病这个标签做出自己的理解,宣扬自己是一个健康人。流逝感叹道,“他们可以对自己的身份做选择、做标注。在中国,没有多少人在做这样的事。”

HIV群体要走出歧视与自我歧视的困境,不仅需要争取自己应有的权利,也需要履行自己的义务。我去的这家同性恋文化中心就正在做这样的事情。他们一方面积极开展性教育活动,提供HIV快检,为HIV携带者各种服务和帮助。另一方面,他们在为性少数群体提供活动空间的同时,建立起了一个多元而包容的社群。艺术馆里陈列的画作便是一个证明。

流逝是HIV社群的积极活动家,但活动似乎也仅限于这个同性恋文化中心里。我问他,这个中心对他来说是否就是一个安全岛?他说是的,他觉得自己很幸运,在这里遇见了大家的善,而看不见大家的恶,可以从容自由地做自己。

“如果离开这里,我也会把自己隐藏起来,消失在人海里。”流逝说。

(流逝、兴欣均为化名)

参考资料

CD4 Count, U.S.Department of Veterans Affairs,

HIV life expectancy 'near normal' thanks to new drugs, BBC News,

Trickey, Adam,Margaret T. May, Jorg-Janne Vehreschild, Niels Obel, M. John Gill, Heidi M.Crane, Christoph Boesecke et al. "Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013: a collaborative analysis of cohort studies." The Lancet HIV 4, no. 8 (2017): e349-e356.

HIV/AIDS, CDC,

▼▼▼点击此处,直达知识分子书店。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号