Martin Hellman教授在第69届诺贝尔奖得主大会上发表演讲 | 图源:

导 读

本文的主要内容来自图灵奖获得者、斯坦福大学的 Martin Hellman 教授在德国林道举行的诺贝尔奖获得者年会上的讲话。

他的演讲分享了8个确保做出正确道德决策的经验。这些经验由他的一些故事组成,在这些故事中,有的他在后期意识到了当初自己做的是不道德的,有的是他无法评判自己的行为的。

爱因斯坦曾说,“原子释放出来的能量已改变了除我们的思维方式以外的一切,因此,我们正在走向空前的灾难。”另外,如今环境危机——比如气候变化——以及最近在基因工程、人工智能和网络技术方面的突破,更加速了人类伦理进化的必要性。

Hellman希望通过这个演讲,帮助人们避免爱因斯坦所说的那个大灾难,建立一个可以自豪传给后代的世界。

演讲 | Martin Hellman

整理 | 李薇达

第一课

骗自己很容易

在1975年3月,美国国家标准局(NBS),(现已更难名为美国国家标准与技术研究院(NIST))发布了一份拟议的国家数据加密标准(DES)。在那个时候,加密几乎是为军事和外交领域提供专属保护,同时逐渐发展的计算机和通信的关系已经显而易见。

Hellman教授当时与他的同事研究了这一标准,发现了一个明显的缺陷——虽然DES声称拥有64位密钥,但其中8位是非活动的,因此它实际上只有56位密钥。这意味着它只有10亿把钥匙。

他们预计一台特殊用的大规模并行计算机可以在一天内搜索到这个看似庞大的加密空间,每个解决方案的成本大概在10,000美元。他们认为这是一个bug,于是通知了NBS并期望它能纠正这个错误。但是在多次和NBS通信并重新确认他们的预测之后,他们被告知NBS并不认为那是一个bug,反而是一个特色。

因此,教授认为如果想提高DES的安全性,就必须把它当作一个政治问题来对待,而不仅仅当作一个技术问题,并且必须得到媒体的报道和国会的关注。

1976年1月,就在他们开始这项工作的时候,来自国家安全局的两名高级职员拜访了他们,并警告:如果Hellman继续走他们目前的道路将 “对国家安全造成严重危害” 。

在这两位的拜访后,Hellman开始思考怎么做。一方面,他收到了国家安全局的警告,另一方面,如果他保持沉默,那么人们的隐私将有可能被暴露。而那是1976年——水门事件发生几年之后,人民对政府的信任值非常低。

于是,Hellman决定公开DES不充分的秘钥大小。在当时他认为自己做了正确且理性的决定。但五年之后,即1981年的夏天,他意识到那其实是自己愚弄了自己。

那时他参加了一个以前根本不会参加的为期一周的小组讨论,并且看了一部关于制造原子弹的名为《The Day After Trinity 》(中译:《复核之后》)的纪录片。在纪录片里,一位采访者访问了参与曼哈顿计划的科学家他们制造在广岛长崎造成大约20万人死亡的大规模杀伤性武器的动机。科学家们的回答都是一样的——当时在德国已经发现了核裂变,因此必须在纳粹之前造出核弹。而后来成为费米实验室第一任主任的 Robert Wilson,充满活力地回忆了他加入时的情景:

“那是一个全国团结一致的时代,我认为这是正义的 ……如果纳粹……能够赢得那场战争,那就可能导致…… 一千年的黑暗时代,我们所谓的一切文明都可能结束。”

在纪录片的后面,采访者问每个科学家另一个问题。当纳粹在1945年5月投降,科学家们所说的研制核弹的动机没了,但他们为什么还要继续?在回答这个问题时,他们的态度发生了显著的变化。他们变得安静,甚至是自卫。Wilson对自己缺乏内省感到困惑,但他出奇地诚实:

“我现在想,在德国战败的时候,我应该停下来,好好考虑一下,仔细考虑一下,那时我应该离开洛斯阿拉莫斯国家实验室。鉴于我在战争之前、期间和之后所信仰的一切,我不明白为什么我没有采取那种行动。另一方面,当时根本丝毫没那种想法……我们的生活是为了做一件事。就好像我们是被编程来做那样的事,我们就像机器人一样在做。”

当Wilson听说炸弹落在广岛时,他所做的一切带来的恐怖感袭击了他。他被恶心的感觉所压倒然后呕吐。这部纪录片让Hellman认识到自己正和参与曼哈顿计划里的那些科学家一样以一种非常相似的方式在欺骗自己。比如在德国战败后科学家们没有终止研究的动机,除了能说得出口的、能够被社会的接受的动机外,还有那些说不出口的、对他人隐瞒的不会被社会接受的动机。比如:我,一个一直被其他男孩捉弄的书呆子,能不能也变成一个战争英雄?或者:我的大脑够不够强到能摧毁一个城市?而考虑到后果是包括妇女和儿童在内的20万人被杀以及更多人承受折磨,他们那些说不出口的动机就显得如此卑鄙,以至于他们不会允许这种潜藏的动机被提到意识中。因此包括Wilson在内的科学家才会如此困惑。回顾当时的决定,Hellman发现,当时自己以为在做决定时把坐在肩上的魔鬼赶走了,但其实那只是把它淹没在他无意识的自我里面。而在那个阴暗的深处,它肆意捣乱以至于他没有意识到本质上他是为了出名而枉顾国家安全而不顾。“我没有做合乎道德的事,而是做了我想做的事情,然后想方设法把它合理化。” Hellman说道。

第二课

外部帮助的价值

Hellman教授和他的同事及学生发明了一种新的密码算法——公钥密码术,这种技术到今天都还在保障美国人电子银行和网上个人信用卡消费的安全。不仅如此,它还确保了每天5万亿美元的外汇交易,所以即使是很小的版税也能让他们成为百万、千万甚至亿万富翁。

但不幸的是,他们的专利并没有使他们三个人变得富有。虽然有很多原因,但其中之一是便是和他三个前同事创立的RSA数据安全公司(RSA Data Security)的专利权扯皮。

RSA认为Hellman的团队发明了公钥密码术。但是,当Hellman团队要求RSA支付版税时,RSA说Hellman的专利是无效的。并且在Hellman坚持的时候,直接让Hellman方起诉他们。

当Hellman希望这项专利的所有方——斯坦福大学来起诉RSA时,学校的专利顾问说,如果你们没有25万美元的预算(相当于今天一百多万美元),就不要起诉。于是斯坦福大学决定不在这项几乎无人获得许可的专利上冒险。

很多年以后,硅谷的一个网络新兴公司Cylink的CEO找到Hellman,试图获得这项专利的斯坦福大学独家许可。首席执行官 Lew Morris 是一个好斗的人,从言语上也看得出来,他对Hellman说:“你帮我从斯坦福大学获得独家许可证,我向你保证,我们会让那些RSA的混蛋得到他们应得的报应。”

Hellman那时候已经发誓不再欺骗自己。当他仔细考虑时,虽然他似乎很清楚地知道和Cylink一起工作有很好的商业意义,但他不能确定那有没有出于报复心理。因为 “无论什么时候,当你情绪化地投入到一件事中,你都不可能确定自己是客观的。” 于是在他妻子的建议下,他向与此事没有商业利益及情感关系的第三方斯坦福大学技术许可部主任 Nils Reimers 求助。他们开了会,Hellman向他阐释了困境,Nils表示与Cylink合作是一个很好的商业决策。这也让Hellman放了心,他没有再愚弄自己。

因此他的建议是,当你情绪化地参与某个问题时,获得外界帮助是做出更加合乎道德决定的关键因素。

第三课

朋友比敌人好

即使斯坦福与Cylink合作,他们仍然没有从他们的专利中赚到太多钱,而RSA几年后以2.5亿美元的价格被出售。Hellman意识到,如果还生以前那几位创立RSA同事的气,那么将和他的目的——过一种更加道德也更加快乐的生活——相违背。所以他试着从他们的角度重新思考这场法律之战。以新的视角,他通过中间人的帮助三个前同事重新联系起来。于是,在短期内,他们就把仇恨变成了友谊。

而跟美国国家安全局的矛盾也是这样化解的。在1978年,Hellman经常和美国国家标准局与完成DES基本设计的IBM公司在媒体上争论。这两个机构当时都是美国国家安全局的喉舌。那一年,他接到了国家安全局局长办公室的电话,被告知Inman上将将去加州,如果Hellman愿意的话,他愿意见面。于是Hellman欣然接受了直接与该机构交谈的机会。(Bobby Inman,时任美国国家安全局局长)

当他们在办公室会面的时候,Inman上将对他说自己是在国家安全局所有其他高层的反对下见他的。Inman说他理解高层们的担忧,但他没有看到谈话有什么坏处——这种以不同角度看问题的方式是Inman上将的特色。

他们的关系一开始是谨慎的,但随着他们开始了解彼此的关切,它发展成了友谊。

大约十年前,英曼上将签署了一份声明,支持Hellman为美国核战略提供一种更客观、更具风险性的方法。如果他们不同意这个声明,他们就不会这么做,但如果他们不信任Hellman,他们也不会这么做。

大多数人都认为朋友比敌人好,但有多少人愿意为实现这一奇迹般的转变而付出必要的努力?正如这些例子所显示的,这是可能的,也是加快我们道德进化的重要一课:朋友确实比敌人好。

第四课

通过纠正轻微的道德失误来进行实践

上文提到,在看过纪录片后的1981年,Hellman发誓不再欺骗自己。从那时起,他把他认为的所谓 “不道德的行为” 标准降低,每天都在一些小事上练习做道德决策。比如,结婚时发誓要好好对待的他的妻子,但有的时候就没有好好对她,那就是 “不道德的”,就得改正。 “我不断地练习成为一个更好的人。”

如果你想卧推数百磅重量,你不可能只在每次举重比赛来的时候才举。你必须不断地练习和增肌。同样,如果只在做出重大决策时才做道德决策,比如1976年关于DES秘钥大小的那个决策,1986年是否接受与Cylink合作的决策,那可能会失败。通过纠正小到 “轻微” 的道德错误,Hellman不断地练习更合乎道德地生活。而所有那些练习的回报是他拥有了一个更有爱、更快乐的家庭。同时,当 Lew Morris 带着一份可能会让他赚钱,并且 “可以复仇” 的礼物接近他时,他能够清醒地看到有可能所做的决策会有自欺欺人的危险并寻求他人的帮助,确保做出的决定是道德的。

Hellman认为我们应当庆幸在生活中会遇到各种问题,我们应当把它们看做是机会,而不是变得生气疯狂或做一些既不道德又无效的事,这样我们才能通过不断地练习来不断为自己增加道德的肌肉。

第五课

道德标准在不断进化,因此变得有道德是一个过程,而不是终点

按照当时的标准,托马斯杰弗逊总统是高度道德的,但在当今世界,作为奴隶主,他会被认为犯下了反人类罪。而由于英国当时的法律,艾伦·图灵被迫因为他的性取向接受化学阉割最后自杀。

我们很容易判断过去的行为是否道德,但是却很难判断现在的行为在未来是否会被视为不道德。但是我们可以应用那些我们用于科学上的严格分析法,来对伪装成公理的一些基础假设进行质疑。

已故的 Harry Rathbun 教授曾将科学精神定义为:热忱地寻求真理,当普遍持有的信仰与观察到的数据相矛盾时,无视这些所谓的信仰。

他也主张将科学精神应用于核武器和战争等伦理问题。Hellman教授提出了三个具体的提案,作为探寻科学精神的起点:

首先,社会目前对核武器的做法有多道德?我们是否已经尽了一切合理的努力将能让二战相形见绌的种族灭绝风险降到最低?社会是否仔细权衡了当前核战略与替代方案的风险?除了明显(不可行)的直接彻底裁军之外,社会是否在努力寻找替代战略?

第二,最近的哪些战争是合乎道德的?哪些适得其反?我们是否从那些适得其反的战争中学到了什么,以让我们不会重蹈覆辙,并造成额外的、不必要的人类伤害?

第三,社会目前对气候变化的反应有多么道德?我们的行动是否与成本、风险和不确定性相一致?由于社会伦理规范在不断演变,因此成为一个有道德的人需要不断地实践,它没有终点。而对当前的失败保持开放的态度是这个实践过程的关键。

第六课

技术让加速道德进化变得十分必要

科学和工程学赋予了我们那种从前被认为只属于神的物理力量。例如,在犹太基督教传统中,只有上帝可以用雷电来摧毁城市。今天,我们可以用核武器做同样的事情。只有上帝才能制造出一种需要诺亚建造方舟的洪水,而人类引起的全球变暖也可能造成类似的破坏。只有上帝才能创造出新的生命形式,而基因工程则让我们可以经常这样做。

与科技赋予我们的神圣力量相比,人类的伦理进步充其量只是处于不负责任的青少年阶段。核武器、环境危机和基因工程便是技术力量发展与伦理发展之间巨大鸿沟的体现。人类就像一个拥有全新驾照的16岁的年轻人,而他不知怎么得到了一辆500马力的法拉利。所以我们要么加快我们的伦理进化,要么会杀掉我们自己。

Hellman教授认为核战争是目前人类面对的最大直接风险,因为它是唯一可以摧毁文明的人为威胁。

在过去的十年中,他曾向数百人询问他们认为多少年以后核威慑会失败并摧毁我们所知的文明。因为数字很难量化,所以Hellman教授让受访者们用1-10的数量级来回答。几乎所有人都认为 “十年” 太短,“一千年” 太长。因此只剩下了 “一百年” 的数量级估计。这就相当于从现在开始每年会增加大约1%的风险。

而在接下来的十年中会增加10%的风险!除了用数量级来估计外,Hellman教授还用了另一种更加简单的方法向观众描述这一危机。假设一位穿着TNT背心的男子进入了你所在的房间,在你逃脱之前,他告诉你他不是自杀式炸弹袭击者。他没有引爆TNT的按钮。相反,这两个按钮在非常安全的地方——一个在华盛顿与特朗普总统在一起,另一个按钮则是在普京总统那里,所以再没有什么可担心的了。但是你依然会全速逃离那个房间!

因为我们直接面对着那个穿TNT背心的人,我们都看不到这两个控制按钮我们就跑了。但人类却已经自信满满地坐了50多年,相信着因为地球的爆炸背心还没有爆炸,所以它永远不会爆炸。

图1 穿TNT背心的人 | 图源演讲

第七课

人类有希望变得更加道德

在同意第六课观点的前提下,接下来的问题就是:这样做有希望吗?Hellman教授认为答案是:有。

虽然过去的35年多的时间里,他因为所做的事而被很多人说傻,但他依然认为这是有希望的,因为许多最好的想法在实现之前都显得很愚蠢。鉴于时间关系,Hellman教授没有展开这个部分,但他推荐了他的另一个演讲:《愚蠢的智慧》(有兴趣的读者可在Youtube上搜索Stanford Engineering Hero Martin Hellman Lecture 观看)。

其中一个有希望的原因在于我们促进人类的伦理进化并不是从0开始的。在过去的一两个世纪里,世界上许多地方都做了以前看来不可能的事情。他们废除了奴隶制,改善了人权,并开始解决包括气候变化在内的环境退化问题。在减少核威胁方面也取得了显著进展:世界上的军火库已经从1986年的大约70000枚弹头的峰值下降到今天的14000枚。这个数字在30年前看来几乎是不可能的。

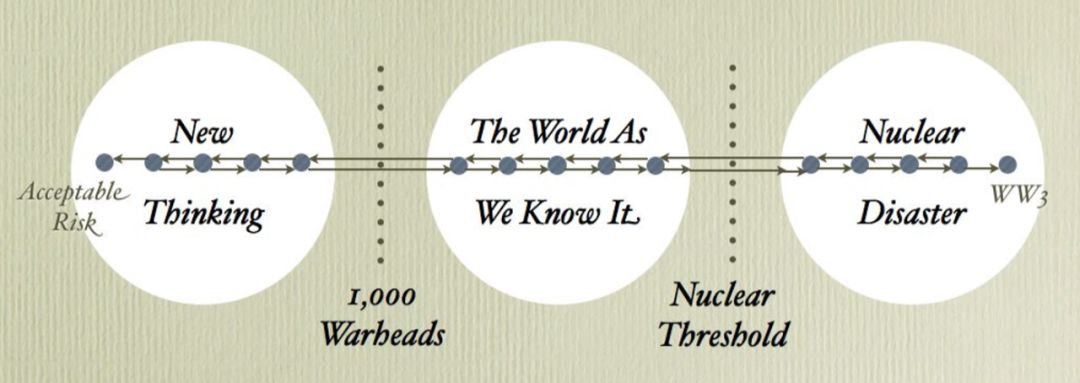

图2 社会变革是一个过程,而不是一个非连续的跳跃 | 图源演讲

另一个原因是:社会变革是一个过程,而不是一个非连续的跳跃。我们不可能直接从我们现在所处的国家直接过渡到导致第三次世界大战的极端国家中的任何一个,因此那些说第三次世界大战不可能发生的批评者们也有一定道理:没有几个国家的过渡,就不可能发生第三次世界大战。但从长远来看,它们是错误的,因为我们目前的超级大国就在转向不同的国家——1962年的发生的事就已经证明:在古巴导弹危机期间,世界在核深渊上摇摇欲坠。

虽然我们在与文明生存有关的各个方面都取得了重大进展,但我们还有很长的路要走。而且,正如最近发生的事件所表明的那样,在此过程中还会开很多次倒车。但我们不应该因为这些挫折而无视我们已经取得的巨大进步。

第八课

每个人都能够参与

即使是诺贝尔奖获得者,有一个问题也会经常出现:作为一个个体,我能做些什么来帮助解决如此巨大的问题?

没有人能解决这个问题,即使是诺贝尔奖获得者或美国国会议员。但是,如果我们都能够稍微做一点点,我们就可以一起改变世界的亚状态,创造新的可能性。奴隶制就是这样结束的,妇女也是这样得到了选举权。

我们能做的最有效的事情是,根据我们所在的领域,促进社会的伦理进化。

人为导致的气候变化有关的风险已经获得了很多公众关注,但还没有达成普遍共识,因此我们可以通过,例如,支持在应对气候变化问题上采取强硬立场的政治候选人或游说政府,来采取行动。

与气候变化不同的是,与核武器有关的风险没有得到足够的公众重视。因此,最有效的行动是与人们交谈,告诉他们提高对此的认知。一旦获得了更多的关注,就有可能产生具体的改变。世界核武库规模80%的下降是开始于公众高度关注的时期。

Hellman教授还分享了一个他个人践行这项建议的例子:他和他遇到的普通人及政府成员都会讨论核风险,而和后一种人的对话都倾向于非常 “安静”。尽管这些谈话很 “安静”,但他们提出的问题可以影响国会议员的投票方式以及他们在听证会上提出的问题。这反过来可以影响媒体报道和公众的看法。

他还鼓励与他有关系的国会议员与他们的同事分享他们关切的问题。因为从多个来源听到一些东西会给人留下更深的印象。

在几个月前,在一个与这个问题毫无关系的晚餐上,Hellman和朋友及朋友的朋友谈到了这个问题,那位朋友的朋友很好奇,很乐意帮忙。后来,Hellman得知他是美国国会议员的密友。也因此,他们得到了这位议员的注意,尔后英曼上将(编者注:博比·雷·英曼为已经退役的美国海军四星上将)以及4位诺贝尔获者便签署了一份支持 “重新思考国家安全” 的声明。

他们事先都不知道一次简单的晚餐谈话会有那么大的影响。但通过与许多人交谈,增加了各种可能性。

所以,如果我们中有足够多的人致力于促进人类的伦理进化,我们不仅将能共同战胜面临的威胁;还将建立一个更和平、更可持续的世界,我们可以自豪地将其传给后代。

演讲的最后,Hellman教授引用了 Harry Rathbun 教授的两种假设:要么我们能够做出巨大改变来确保人类生存(这是更高尚的假设),要么我们不能。如果我们认为自己不能改变什么,那么即便我们有能力改变,我们也将注定失败。但是,如果我们认为我们能够做出巨大改变,发生的最糟糕的情况也莫过于我们陷入困境。而最好的情况是人类继续其令人敬畏的进化之路。所以,为什么不认为我们可以呢?

参考资料:

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号